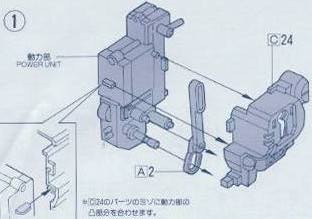

まず、パワーユニットに、A-2部品とC-24部品を取り付けます。

ナンバリングと組立手順の不整合

Z-KNIGHTの部品へのナンバリングは、部品の探しやすさを考ええ、ランナーへのレイアウト時に、隣り合った部品が必ず前後のナンバーになるようになっているモノであった。ゾイドで考慮された、組立手順順にうたれたナンバリングとは全く異なるモノなのである。ここでは、具体的にその組立手順を追ってみて、部品がナンバリングの順番に組み上げられていないことを見てみようと思う。

|

|

まず、パワーユニットに、A-2部品とC-24部品を取り付けます。 |

|

|

更にその反対側に、A-1部品とC-25部品を取り付けます。これで、メインとなる動力部ができあがります。

|

|

|

胸部となるD-30部品にバーニアとなるE-36とE-39部品を取り付けます。

|

|

|

3でできあがった胸部を、1〜2で組み立てた動力部に取り付けます。 |

|

|

腕の可動を可能にするギミック部品を取り付けます。まず、左側。 |

|

|

次に右側。部品ナンバーを見てわかるとおり、ここでは左右で同じ部品を使っています。この辺、出来る限り同じ部品を流用するという部分はゾイド以来のやり方の踏襲と考えて良いと思います。 |

|

|

頭部の組立。後頭部となるF-51部品に首のジョイントとなるF-47部品とラベルを貼ったアイカメラになるF-48部品を取り付け、最後に顔面となるF-50部品を取り付けやはりラベルを貼ります。 |

|

|

できあがった頭部を既にできあがっている胴体に取り付け、腰のアーマーとなるD-31部品を取り付けます。 |

|

|

左足の組立です。車輪パーツをB-19に取り付け、左右からE-40・E-41で挟み込みます。E-40・E-41部品は、F-46部品で結合させます。Z-KNIGHTでは、かかとに近い部分の足の裏に、車輪が使われています。 |

|

|

足には、ゴジュラスの足を彷彿とさせるようなギミック部品がしこまれ、これを止めるためのEキャップが多数使用されています。これは、9で組み立てた左足を、かかとの車輪を滑らすように前に踏み出すためのシステムです。この時反対側の足には、足の爪先側に着いている滑りどめのゴムのおかげで、その場に踏ん張ることになり、結果、両足で前に進むことになるのです。これこそ、Z-KNIGHTがZ-KNIGHTである所以のリアルウォーカーシステムです。 |

|

|

右足も左足と同じように組み立てます。 手順は全く同じです。 |

|

|

できあがった足を動力部のある胴体に取り付けます。もちろんEキャップを用います。 |

|

|

反対側も同じように取り付けます。 |

|

|

左腕の組立。B-17部品が人差し指から小指までの4本の指を一体成形したモノになります。わかるとおり、指の開閉はありますが、手首の可動ギミックはありません。ジョイントパーツは肘を表現することになります。 |

|

|

上腕を作ります。ジョイントパーツをB-10部品とB-11で挟み込みます。このジョイントは、肩関節を表現することになります。そして、上下の腕を肘のジョイントで接合し、関節防御アーマーとしてのF-52部品を取り付け、腕が完成します。 |

|

|

|

こうしてできあがった腕を、動力部のある胴体に取り付けます。その際に、肩のアーマーとなる、D-32部品とD-33部品を取り付けます。 |

|

|

右腕の組立です。足と同様、左右で対になっている部品を、左腕の要領で組み立てていきます。 |

|

肘の関節のアーマーをしっかり取り付けた後で、肩のアーマーとともに胴体に腕を取り付けます。 これでとりあえず本体は完成といえます。 |

|

|

|

最後に本体に取り付けるのは、電池カバーとなるC-20部品です。もちろん動かすのであれば、電池を入れる必要があります。 初期のゾイドでは、バッテリーカバーは、パワーユニットの一部であり、ランナー部品として、ナンバーは与えられていませんでした。後期ゾイドのように、バッテリーカバーがランナー部品になっていることも、Z-KNIGHTの特徴の一つです。 |

|

|

スカルバイパーの固有装備となるマシンガンの組立です。C-22部品とC-23部品を左右からはめ込みます。 |

こうして、Z-KNIGHTの組立手順を見てきたが、Z-KNIGHTではゾイドで採用された、組み立てて順とナンバリングをあわせようという方法は採られていないのは明らかである。では、せっかくの長所が失われたか?というとそれだけではなく、部品の探しやすさという点では、はるかにゾイドを上回っているのである。

では、組立やすさはどうであろうか?

部品が探しやすければ、結果組み立てやすい、とも言えなくはない。では、単純にそれが目的なのであろうか? 逆になぜ、ゾイドでは、ランナーへのレイアウトを犠牲にして、組立順のナンバリングを採用したのか? Z-KNIGHTのナンバリング方法をゾイドのナンバリング方法の対局にあると考えた場合、そこに目指されたモノが自ずと見えてくると思われる。それを意識して、もう一度組み立て手順を見直してもらいたい。

スカルバイパー取扱説明書より転載