1-59 秩父札所巡りと小鹿野温泉「梁山泊」

1-59 秩父札所巡りと小鹿野温泉「梁山泊」 1-59 秩父札所巡りと小鹿野温泉「梁山泊」

1-59 秩父札所巡りと小鹿野温泉「梁山泊」

【写真=右=『梁山泊の昼食』2002.12.29撮影】

① 住 所 = 埼玉県秩父郡小鹿野町大字般若260

② 電 話 = 電話:0494-75-2654

③ 温泉施設 = 大浴場(男女別)、家族風呂(貸切り可能)

・・・・・・家族風呂は、麦飯石含有ミネラル泉

④ 宿泊料金 = ◆ご宿泊:7,500円~コース(1泊2食)

<7,500円コースの料理内容(例)>

天ぷら、焼き魚、酢の物、和え物、お吸い物、煮物、

エビ焼き、唐揚げ、義人鍋、三点盛合せ、お刺身、

手打ちそば(うどん)、お銚子1本

『梁山泊』の昼食込み休憩の体験談!!

2002年12月29日、前日に電話で予約して、友人

と二人で行ってきました。

利用時間は午前11時 ~ 午後2時30分とパンフレッ

トにありました。2時までで、十分でしょう!

◆最初に札所を1か所見て、食事・入浴後にもう1か所

立ち寄るとちょうどいい1日観光コースとなります。

「秩父湯めぐり 味めぐり」について

「トクトク湯めぐり」のスタンプ帳を宿で貰って、1名

4000円以上の食事付き入浴を利用すると、6回で、

3000円の利用券がもらえる。1回目の利用から1年

間有効! 加盟旅館は12軒。

「秩父湯めぐり 味めぐり」について

「トクトク湯めぐり」のスタンプ帳を宿で貰って、1名

4000円以上の食事付き入浴を利用すると、6回で、

3000円の利用券がもらえる。1回目の利用から1年

間有効! 加盟旅館は12軒。

「お断り」・・・写真について

※「梁山泊」の写真は、料理の写真を除き、同旅

館のパンフレットからの転載です。

「温泉スタンド」について【写真右】

『梁山泊』は「大竜寺源泉」を引き湯している。

この、「大竜寺源泉」の温泉スタンドがあるのだ。

確か、100円で40リットルである。飲用出来るとは

看板に記載は無かった。県道299号線沿いか、もっと、

『梁山泊』に近い所か、記憶にない。花園インターから

『梁山泊』に向かって左側で、けっこう道幅の広い道路

である。

『梁山泊』は「大竜寺源泉」を引き湯している。

この、「大竜寺源泉」の温泉スタンドがあるのだ。

確か、100円で40リットルである。飲用出来るとは

看板に記載は無かった。県道299号線沿いか、もっと、

『梁山泊』に近い所か、記憶にない。花園インターから

『梁山泊』に向かって左側で、けっこう道幅の広い道路

である。

【写真=右=『31番 観音院』2002.12.29撮影】

観音山中腹を境内としている寺で、境内全体で18,000体の石仏が あると言われる。 しかし、見学コースを自然に回るだけでは、石仏には100体も遭 遇しないし、案内も何もないが、何故か?

【写真=右=『観音院の仁王様』2002.12.29撮影】

「観音院」の仁王像は、一本物の石から彫った仁王様としては、 日本一の大きさだという。

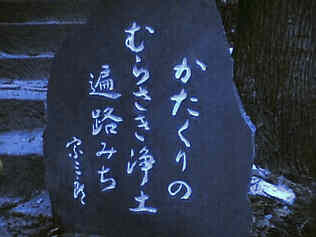

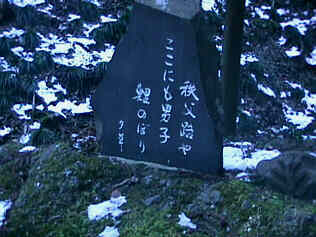

【写真=右=『観音院の句碑』その1/2002.12.29撮影】

「観音院」は、芭蕉ゆかりの寺だという。 しかし、句碑にあった芭蕉の句は、あまり良くなかったから、メモ しなかった。 この寺は、現代の人の句碑を参道に建て、何年か掛けて俳句の寺に したいということである。既にかなり沢山の句碑がある。 「かたくりの むらさき浄土 遍路路 宗三郎」

【写真=右=『観音院の句碑』その2/2002.12.29撮影】

「秩父路や ここにも男子 鯉のぼり」(作者名、写真から読み取 れず!)

【写真=右=『観音院の鐘楼』2002.12.29撮影】

なかなか風情のある景色です。

【写真=右=『観音院の滝と池』2002.12.29撮影】

滝(落差六十メートル、聖浄の滝)は、冬のため水がわずかでし たが、池といい、六地蔵といい、絵になります!!

【写真=右=『観音院の石仏巡りコースからの眺め』2002.12.29撮影】

遍路の修験者の登る山

【写真=右=『観音院の石仏』2002.12.29撮影】

石仏コースのコース途中で、10数体の石仏がまとまってあった。 あとは、ちらほら・・・? 18,000体の石仏(18,000の数は、昭 文社刊『秩父・上州路 川越』(1990年)による。)はどこにあ るのかな?? 【注】下記ホームページでは、『胎内くぐりや奥の院の行場、そし て岩壁には数多くの石仏が刻まれている。総数は十万八千体と いわれており、弘法大師が刻んだという。』とあるから、よく 探せばあるのだろう。 (黒田注記=「108,000体」と、昭文社のガイドブック の10倍の数!!)・・・どちらが間違えているか、どちらも 間違えているのか?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※周辺情報【紫雲山 地蔵寺】について

【写真=右=『紫雲山 地蔵寺』その1/2002.12.29撮影】

「観音院」とは、全く関係ないのだろうが、「観音院」のすぐ手 前に、水子地蔵の寺として有名な『紫雲山 地蔵寺』がある。

【写真=右=『紫雲山 地蔵寺』その2/2002.12.29撮影】

『紫雲山 地蔵寺』に来てビックリするのは、14,000体という、 物凄い数の水子地蔵である。もちろんここに祭られているのは、 この寺にご縁のあった人だけなのだから、この何百倍も、何千倍 もの水子がこの世に生を受けず、現代医学により闇に葬られてい るのであろう!

【写真=右=『法性寺、奥の院への道』2002.12.29撮影】

船の舳先(へさき)に似た「岩船山」を背にする山寺である。 観音堂の下の石門をくぐり、奥の院に行くには、鎖場の急斜面を 30分も登る。結構スリルがあって登山に近いものがある。 冬季は、積雪があるときはもちろん、雪が無くても、岩場が凍結 していて、奥の院へ行くには、かなりの登山経験がないと危険だ! 夏でも、しっかりしたハイキング用の靴と服装を必要とする。

※秩父の札所で最も険しい難所ではなかろうか?

※写真の黒い岩は、足の歩幅に合わせて階段状になっているが、 前夜の雪が融け、トロトロに凍っていた!危険!!

【写真=右=『法性寺、奥の院への急斜面』2002.12.29撮影】

『法性寺』の奥の院のある「岩船山」へは、鎖場の連続で、秩父 の札所参りの霊場で、こんなに険しいところがあるのか、と思わ せられる。 上を見たら、尖った岩が聳え立っていた。 岩船山の頂上にある奥の院には、「大日如来」と「岩船観音」が ある。 岩船山頂上は、船が空中に突き出しているような一枚岩で、この 岩の船首に「岩船観音像」が立ち、船尾にあたる鎖場の上の岩窟 には、「大日如来」が安置されている。 どちらも非常に危険な場所にある。 先に「大日如来」にお参りすることになるが、「大日如来」から 「岩船観音」へ行くのに、コースの説明がないから、危険な岩の 上(船の甲板)を歩いて行きたくなるが、下りになると非常に危 ない。ここは、少し下を見て、狭い小道があるのを確認して、そ の道を通り階段を利用して「岩船観音」にいくと安全だ。 帰路は、ずっと、今来た小道の延長上を戻ると、鎖場に戻れる。

【写真=右=『法性寺、奥の院「大日如来」』2002.12.29撮影】

『法性寺』の奥の院で、最も高所にある「大日如来」像。

「大日如来」=サンスクリット語ではマハーヴァイローチャナ、 すなわち「偉大な光照者」のこと。 何者にも傷つかない知恵と、無限の慈悲の心を兼ね備え、密教の 曼荼羅(まんだら)のド真中に鎮座されているが大日如来である。 空海(弘法大師)の開いた真言宗においては最も重要なブッダ。 空海はいう。『あらゆる宗教における神や悪魔は、すべて大日如 来の顕現であり、大日如来の身体は宇宙そのものである。』と。 又、一方で、『一粒の塵(ちり)の中にも大日如来は存在する。』 という。

【写真=右=『法性寺、奥の院「岩船観音」』2002.12.29撮影】

「岩船観音」は、『法性寺』の奥の院で、船の舳先(へさき)に 似た「岩船山」の舳先の部分に祭られている。

「観音様と観音信仰」=◇観音は観世音の略称で聖観音(しょう かんのん)を指す。起源はシバ神とされる。

◇観音信仰とは、観音の、危難に際して救いの手を差し伸べてくれ るという現世利益的信仰で、日本では740年の藤原広嗣の乱の時、 国ごとに七尺観音像を作り反乱鎮圧を祈ったとされ、九世紀初め の日本霊異記には観音を念じて災いを逃れた話が多数載っている。 観音信仰は現世、来世、二つの世界の御利益を持つといわれ、こ の「ありがたさ」ゆえに、庶民を含む幅広い層信仰されるように なった。 霊験あらたかな観音像を本尊とする寺院への参詣が人気を収め、 各地に観音霊場が作られた。 更に発展して、各霊場を結ぶ修験的な巡礼、三十三ヵ所巡礼が行 なわれるようになった。 当初は修験道的色彩の濃かった遍路巡礼だったが、徐々に一般信 者も参加するようになり江戸時代にはピ-クに達した。 一時廃れた「お遍路参り」も、近年マイカーの普及とともに復活 してきた。 ◇おもな三十三ヵ所霊場・・・北は「青森県-津軽三十三ヵ所観音 霊場札所」~ 南は「熊本県-山鹿三十三ヵ所観音霊場巡礼」まで、 およそ30か所もの観音霊場があるのである。