国学の抬頭 |

江戸時代中期には儒教の古学派の隆盛に刺激されて日本古典の研究が盛んになり国学が生まれました。 本居宣長(1730~1801)は儒教や仏教の立場によらない国学の立場からの神道理論を展開し、神に対する絶対の信仰を説き神の道、天皇の道をすなおに受けいれることが人間の道であるとし、やがてそれは国学の神道思想として儒家神道にたいする位置を占めるようになります。

|

本居宣長像(本居弥生氏蔵・東大出版会、本居宣長) |

|

復 古 神 道 |

本居宣長の思想から多くのものを学びながらも独自の神道思想を展開したのが平田篤胤(1776~1843)の復古神道です。 復古神道ではアメノミナカヌシノカミを主とする造化三神を万物の生成発展の根源とし、天皇は天照大神の子孫であり、世界は現世と死後の世界から成っており、死後の世界はオオクニヌシノミコトがつかさどる霊魂の世界で神の心がそのまま行われる理想の世界とされます。 篤胤は祖先の祭祀を重視し祖先をまつる孝行の道はそのまま神をうやまうことであり、天皇への忠義をつくすことであるとしました。 復古神道は幕末に倒幕王政復古の実践的な理論として諸藩の下級武士、神職、地主、商人などにひろく迎えられ、社会の安定には君臣上下の秩序を厳守せせることが必要と説く藤田東湖(1806~55)らの後期水戸学とともに,明治維新の指導原理となりました。 |

平田篤胤像(京都大学蔵・吉川弘文館、平田篤胤) |

|

創唱宗教の成立 |

人々の間に現世利益信仰が流行するにともない、神は人間と同じような感情をもつ身近な存在とされるようになり江戸後期にはみこ、行者などの職業的なシャーマン(神と交流し神の言葉を聞き神の言葉をつたえる人)にとどまらず、普通の人が神がかり(神がのりうつること)してみづから生き神と名のり民衆の現世利益の求めにこたえる生き神信仰が盛んになりました。 これらの生き神のなかから、独自のまとまった教えを説いて民衆を組織する創唱者(教祖)が現われ江戸末期から幕末には如来教をはじめとして多くの創唱宗教が出現し、病気なおし等の現世利益をつうじて民衆に救済を約束し大衆の心をとらえました。 如来教 黒住教 天理教 金光教 |

|

|

|

江戸中期以降になると民衆の間には先達の山伏にひきいられ富士山、木曾御岳、大峰、立山などに講(団体)をつくって登攀する山岳信仰が盛んになり、やがて明治時代には教派神道へと展開します。 [富士講] 富士山は古くから山の神コノハナサクヤヒメの住処として信仰され中世には修験道の道場となって登拝する人が増えましたが、戦国時代には長谷川角行(1541~1646)が関東で布教、講を組織して富士講の開山といわれました。角行は富士信仰によって天下の泰平と一家の繁栄が得られ病苦が退散すると説きました。 江戸時代中期には食行身禄が身禄派を開き富士講は町民の間にひろがります。 天保年間(1830~44)には富士講は江戸の商人、職人の組織として「江戸八百八講」といわれるほど栄え、江戸の神社の境内には富士山から運んできた岩で小さい富士がさかんに築かれ、登拝の行事がおこなわれましたが、やがて幕府は富士講が神・儒・仏いずれともつかない教えを説き、民衆の自主的な組織として発展しつつあることを危険視して厳しく禁止しします。 明治維新後富士講は実行教や扶桑教をつくります。 [御岳講] 富士信仰と並んで、江戸後期には木曾御岳信仰が発展し、江戸をはじめ江戸からの登拝路にあたる中山道ぞいの農村で御岳講がつぎつぎに組織されました。 木曾御岳への入山はヒノキ材を独占する尾張藩によって禁止されていましたが、尾張国の僧覚明(1718~86)は禁をおかして奥宮に登拝して黒沢口を開き、つづいて武蔵国の山伏普寛(1731~1801)が王滝口を開いて登拝する人がしだいに増えました。 御岳講は修験道の祈祷と修法(儀式)を中心として江戸では火防に霊験あらたかとされ広い信仰を集め、明治維新後は御岳教を形成しました。 |

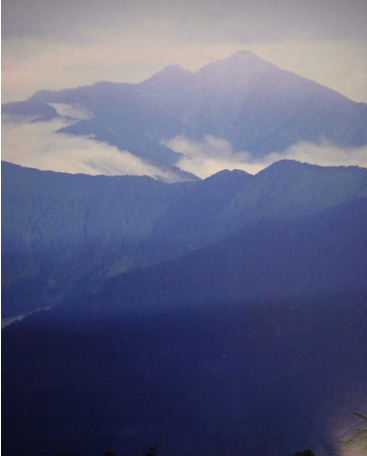

山岳霊場のメッカ・大峰山系(山の宗教、別冊太陽)

|