丂

丂庲壠恄摴偺揥奐 |

丂

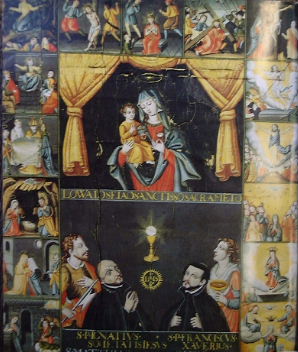

丂峕屗枊晎偼巑擾岺彜偺恎暘拋彉丄拤岶偺椣棟丄壠晝挿惈偺壠懓摴摽傪偝偝偊傞嫵偊偲偟偰庲嫵傪惌帯偺巜摫尨棟偲偟偨偙偲偐傜丄庲嫵偼偝偐傫偵側傝丄庲妛幰偲恄摴壠偵傛偭偰偮偓偮偓偲恄庲廗崌偺恄摴愢偑彞偊傜傟傟傞傛偆偵側傝傑偡丅偙傟傪庲壠恄摴偲偄偄傑偡丅丂庲嫵偺堦妛攈偱偁傞庨巕妛乮仏侾乯偑枊晎偵傛傝姱妛偲偝傟庲姱乮嫵姱乯偲側偭偨椦梾嶳偼僉儕僔僞儞偲暓嫵傪偟傝偧偗偰丄恄摴偼墹摴偱偁傞偲偟帺慠朄懃偦偺傕偺偑恄偱偁傞偲偄偆撈帺偺恄摴傪彞偊丄椦壠偵傛偭偰戙乆庴偗偮偑傟傑偟偨丅

丂柉娫偐傜傕梲柧妛乮仏俀乯側偳偑偁傜傢傟孎戲斪嶳偼恄偺杮懱偼墹梲柧偺偄偆椙抦偱偁傞偲偡傞恄摴愢傪偨偰傑偟偨丅

丂

仏侾乯庨巕妛

丂摴嫵傗暓嫵偺塭嬁傪庴偗偰廆偺庨巕乮1130乣1200乯偑戝惉偟偨庲嫵偺堦偮丅

丂庨巕偼塅拡偼乽棟乮朄懃乯乿偲乽婥乮枩暔偺崻尦乯乿偐傜惉傝棫偪乽婥乿偵傛偭偰婲偙傞梸朷傪偍偝偊揤棟乮帺慠偺朄懃乯偺傑傑偵偨偪偐偊傞廋梴傪嫮挷偟傑偟偨丅

丂擔杮偵偼姍憅帪戙偵揱偊傜傟慣憁偺娫偱妛偽傟丄恄摴丄暓嫵偲堦懱偲偟偰傒傜傟傑偟偨偑丄摗尨湻鈢乮1561乣1619乯偵傛偭偰暓嫵偐傜偺撈棫傪彞偊傑偟偨丅仏俀乯梲柧妛

丂柧偺帪戙偵墹梲柧乮1472乣1528乯偺傛偭偰彞偊傜傟偨庲嫵偺堦攈丅丂墹梲柧偼恖娫偺帺慠偺怱忣偵偼椙抦乮惀旕慞埆傪抦傞怱偺偼偨傜偒乯偑偦側傢偭偰偄傞偑杴恖偼梸偵偍偍傢傟偰偄傞偨傔椙抦偑撥傞偺偱偮偲傔偰抦峴崌堦乮抦幆偲峴摦傪堦抳偝偣傞偙偲乯傪恾傜側偗傟偽側傜側偄偲愢偒傑偟偨丅

丂擔杮偱偼峕屗帪戙偵拞峕摗庽乮1608乣48乯傗孎戲斪嶳乮1619乣91乯偵傛偭偰傂傠傔傜傟傑偟偨丅

|

丂恄摴壠偺拞偐傜偼恄庲廗崌偺恄摴愢偲偟偰搉夛丄媑愳丄悅壛側偳偺彅棳偑婲偙傝傑偟偨丅

丂搙夛恄摴偼峕屗拞婜偵埳惃恄媨奜媨偺弌岥乮搙夛乯墑壚偑彞偊偨恄摴愢偱埳惃恄摴偐傜暓嫵傪攔彍偟偰恄偺怱偲帺屓偑堦懱偲側傞摴傪愢偒丄怴偟偄埳惃恄摴偲偟偰柉廜偺娫偵傂傠傔傑偟偨丅

丂媑揷恄摴偐傜弌偨媑愳堃懌偼孨恇偺摴偲偟偰庲嫵椣棟偺傕偲偯偔乽拤乿傪愢偒桳椡側戝柤偺怣擟傪偊偰枊晎偺恄摴曽偵搊梡偝傟傑偟偨丅

丂庨巕妛偐傜恄摴壠偲側偭偨嶳嶈埮嵵乮1618乣82乯偼庲壠恄摴偺廤戝惉偲偝傟傞悅壛恄摴傪奐偒恄摴奅偵戝偒側塭嬁傪偍傛傏偟傑偟偨丅

丂悅壛偲偼乽恄悅柣壛乿偺偙偲偱恄偼恖偺婩摌傗惓捈偵懳偟偰宐傒傪悅傟壛偊傞偲偄偆堄枴偱埮嵵偼揤峜悞攓傪嫮挷偟戝媊柤暘乮仏侾乯偲拤偺椣棟傪愢偒傑偟偨丅

|

搾搰惞摪乮搶嫗搒暥嫗嬫乯

丂峕屗帪戙偵徆暯嶁妛栤強偲偟偰庲妛嫵堢偺拞怱偲側傝傑偟偨

椦梾嶳徰憸乮扵埩庣帪昅丒搶嫗椦圉巵憼乯

乮仏侾乯戝媊柤暘

丂戝媊偲偼恇壓乮壠棃丒恖乆乯偑孨庡乮庡恖丒崙乯偵懳偡傞拤惤偺媊柋偱柤暘偲偼昁偢傑傕傜偹偽側傜側偄摴摽忋偺偒傑傝偺偙偲偱戝媊傪柧傜偐偵偟柤暘傪恠偔偡偙偲傪戝媊柤暘偲偄偄傑偡偑丄尰嵼偱偼偁傞峴堊偑惓摉偱偁傞偙偲偺榑嫆偲偟偰傕巊傢傟偰偄傑偡丅

|

丂尰悽棙塿怣嬄偺棳峴 |

丂

丂峕屗帪戙偼暓嫵偲偲傕偵恄摴偼枊晎偲彅斔偺偒傃偟偄摑惂偲傂偒偐偊偵丄崙嫵偲偟偰曐岇偝傟柉廜偺娫偱偼丄奐塣丄彜攧斏惙丄壠撪埨慡丄昦婥側偍偟丄栵彍偗側偳尰悽偱偺棙摼傗岾偣傪媮傔傞怣嬄偑棳峴偟傑偡丅乽堫壸乿

丂堫壸偼撧椙帪戙偵偼偠傑傞嫗搒偺暁尒堫壸偺嵳恄僂僇僲儈僞儅僲僇儈偲暓嫵偺拑瀔擈揤偑廗崌偟偨恄偱暯埨屻婜偵偼偦偺杮懱偼僉僣僱偲摨偠偲怣偠傜傟傞傛偆偵側傝傗偑偰僉僣僱偼堫壸偺恄巊偲偝傟傑偟偨丅

丂峕屗帪戙偵偼挰乆偵愒偄捁嫃偲幮揳傪偦側偊乽惓堦埵堫壸戝柧恄乿偺偺傏傝傪棫偰偨堫壸偺幮偑戲嶳偮偔傜傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

乽嬥旟梾乿

丂嬥旟梾偲偼僀儞僪偺僈儞僕僗壨偵廧傓儚僯傪恄奿壔偟偨恄偱暯埨帪戙嬥搧斾梾媨乮崄愳導嬚暯挰乯偵偁偭偨揤戜廆徏旜帥偺庣岇恄偲偝傟拞悽偵偼慏忔傝偨偪偐傜奀忋庣岇丄奀擄媬彆偺恄偲偟偰怣嬄偝傟傞傛偆偵側傝傑偡丅峕屗帪戙偵偼擾柉丄彜岺嬈幰偺娫偱抍懱偱嬥旟梾寃傝偑棳峴偟傑偟偨丅

丂侓嬥旟梾傆偹傆偹丒丒丒丒丒丒偼嬥旟梾寃傝偺恖偨偪傪塣傇慏偱壧傢傟偨偺偑偼偠傔偲傕偄傢傟偰偄傑偡丅

乽晄摦乿

丂晄摦偼僀儞僪偺恄偱枾嫵偵偲傝偄傟傜傟戝擔擛棃偺壔恎丒巊幰偲偝傟傑偟偨偑丄擔杮偱偼偍晄摦偝傫偲偟偰恊偟傑傟撈棫偟偰怣嬄偺懳徾偲側傝傑偟偨丅庬乆偺斚擸傪從偒恠偔偟埆杺傪崀暁偝偣傞傕偺偲偟偰奺抧偵桳柤側楈応偑偱偒壓憤崙乮愮梩導乯怴彑帥偼惉揷嶳偺晄摦偲偟偰峕屗偺挰柉偺娫偱峀偔怣嬄偝傟傑偟偨丅

乽暉恄怣嬄乿

丂暉恄偲偼恖乆偵岾暉傪偝偢偗傞恄乆偺偙偲偱曎嵿揤丄戝崟揤丄宐斾庻丄旟嵐栧揤丄晍戃丄暉榎庻丄庻榁恖偺幍恄傪堦慻偵偟偨傕偺偑幍暉恄偱偡丅

丂幍暉恄偼奀偺斵曽偐傜曮慏偵偺傝偁傢偣偰朘傟偰偔傞偲怣偠傜傟丄曮慏偺奊傪惓寧擇擔偵枍偺壓偵擖傟偰柊傞偲乽堦晉巑丄擇戦丄嶰壷巕乮側偡傃乯乿偺傔偱偨偄弶柌偑傒傜傟傞偲傕偄傢傟丄峕屗帪戙偵偼幍暉恄寃偱偑惙傫偵側傝傑偟偨丅

丂

|

暁尒堫壸戝幮偺愮杮捁嫃

嶲摴偵僩儞僱儖偺傛偆偵椦棫偡傞堦枩梋偺捁嫃偼怣幰偺曭擺偺傛傞傕偺偲偄傢傟偰偄傑偡丅乮戝擔杮昐壢慡彂丒彫妛娰

傛傝乯

嬥旟梾怣嬄

嬥旟梾寃偱傪偡傞恖偼敀憰懇偵揤嬬偺柺傪攚晧偭偰柉壠傪傑傢傝側偑傜寃偱傑偟偨乮埨摗峀廳丒搶奀摴屲廫嶰師擳撪徖捗乯

惉揷嶳怴彑帥偺愡暘夛

擭抝偑摛傪傑偔帪杮懜晄摦柧墹偺帨斶偱婼傕婼偱側偔側傞偲偟偰乽婼偼奜乿偲偼塢傢偢乽暉偼撪乿偺傒孞傝曉偟傑偡丅乮擔杮戝昐壢慡彂丒彫妛娰

傛傝乯

|