仏教は 「現世は如何にあるかということを正しく知り、人生は如 何に生きるべきか」を学ぶ宗教ですが(P1参照)、 釈尊は 現世は如何にあるかということを”縁起説”・”四法印”・ ”四聖諦(苦諦、集諦)で教え 人生は如何に生きるべきかを知るために”中道の教え” ・四聖諦(滅諦,道諦)・”三学”・”四摂事”・”四無量”を説 かれました。 |

釈尊が説法した霊鷲山 (仏陀の風景・田村仁) |

||

| 現世は如何にあるか ・縁起説 |

縁起説とはものごとにはすべて原因があって結果があるのであって、原因のないところには結果はありえないということから導かれる教えで、この世は数限りない多くの他者に依って生かされている(相互性)と同時に、限りない因縁の関係によって成り立っている(因果性)ということです。 このことは私どもが社会に対する感謝と報恩、さらには因果応報・自業自得の気づき、利他行(*1)と止悪行善(*2)に励むように教示されたものと考えられています。 更に十二支縁起(*2-2)ではこの世の老死などの苦しみの原因が無明(真理を知らず仏教の教えに暗いこと)にあり、これを滅すれば苦悩から脱することができることを説かれました。  修行者(仏陀の世界・田村仁) |

(*1)利他行 他者の救済をめざす活動のことで具体的には後記の四摂事、四無量の教えを指します。 (*2)止悪行善 自らすすんで悪事を抑え善事に励めば自ずと心の汚れが清められるという教え。  |

|

| ・四法印 |

法印とは教えの本質のことで通常次の四つがあげられておりこれを四法印といい釈尊の教えの基本となっています。 ・諸行無常・・・・この世のものはすべて移ろい変化する。 日本に伝わる「いろは歌」(*3-2)はこの四法印の思想の要点が示されているといわれます。 (匂うがごとく美しく咲いている花も、いつしか散っ |

(*3)除夜の鐘を百八つ打つのはすべての煩悩を打ち払うことに由来しています。 百八つの煩悩とは貪(むさぼり)・瞋(怒り)・痴(愚かさ)・慢(あなどり)・疑(疑い)・見(偏見)という六つの煩悩が六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)につきまとって三十六となり、それが過去・現在・未来・の三世にわたるとされています。 (*3-2)いろは歌 |

|

・四聖諦(苦諦、集諦) |

諦(たい)とは真理・真実と言う意味で迷いから悟りの道筋を四つの項目で示したもので、苦諦・集諦は「現世はいかにあるか」のための教えで道諦・滅諦は「人生は如何に生きるべきか」の教えです。 苦諦・・・苦悩とは何かを説いたもので生(*4)・老・病・ これらをあわせ八苦と言い、日常使う四苦八苦とはここからきています。 |

(*4)この世の苦は輪廻によって生まれることによってはじまることを言っています。 (*5)五蘊とは人間を成り立たせている五つの構成要素の集まりをいい、同時に一切の存在を意味します。 |

|

| 人生は如何に生きるべきか ・中道の教え |

説法する釈尊と弟子達 |

|

|

| ・四聖諦(滅諦、道諦) ー八正道ー |

滅諦・・・苦悩の克服とは何かを説いたものでそれは渇愛をあますことなく滅し捨て去り執着がなくなること、そうすればやすらぎの境地に入ることが出来ることを教えています。 道諦とは理想の境地に達するために進むべき道筋を示したもので具体的には八正道(八つの正しい生き方)という八つの実践法が説かれます。 釈尊は快楽と苦行の両極端の否定(中道)から進むべき道として八正道を説きましたが、迷いから悟りへの道筋(道諦)としてもおなじ結論(八正道)を導いています。 八正道とは次の八つの生き方です。 これをまとめると、正しいものの見方・考え方(正見・正思)を身につけ、正しい行為(正語・正業)を行い正しい生活(正命)をすること。そして正しい修業の目的を忘れることなく(正念)精紳統一をはかり(正定)、正しい方法で理想の向かって努力(正精進)することにより迷いの世界から悟りの世界へ行くことができると教えています。 |

|

|

| ・三学の教え |

この世の生き方(修行道)を教えた八正道を心の面から説いたのが三学の教えで意思的な面を戒、感情的な面を定、知能的な面を慧としたものです。 戒とは修行者としての正しい生活態度の基準で基本的な戒として通常五戒と言われているものは ①不殺生戒・・・殺生をしないこと ②不偸盗戒・・・盗みをしないこと ③不邪婬戒・・・婬らなことをしないこと(在家信者の場合は正当な配偶者以外) ④不妄語戒・・・嘘をつかないこと ⑤不飲酒戒・・・酒などを飲まないこと ですがこのほか修行者の段階(*6)に応じて数多の戒が課せられています。 定はこころを定め静めることで、正しい精神統一のことで禅定 |

(*6)修行者は次のように分類されます。 |

|

・四摂事 |

四摂事(ししょうじ)は世の中の人々を救うとともに悟りに導く四つの方法で四無量とともに利他行とよばれています。 布施・・・困っている人に物心両面から施しをすること 愛語・・・親切な、相手のためになるような言葉をかけること 利行・・・相手のためになる行為をすること |

僧への施し (仏教の世界・帝国書院) |

|

・四無量 |

四無量(しむりょう)は四無量心ともいはれ、世の中の人々を幸せと悟りに導くために四つの心を無量に(限りなく)おこすことです 慈・・・他人の幸福を願う心 |

|

|

| (教えの)ま と め |

釈尊の教えは「八万四千の法門」といわれるほど数多く伝えられており、ここではそのすべてを説明することはできませんが基本的な教えについてみてきました。 ここでまとめてみますと釈尊は現世の老死などの 苦の原因が ・真理を知らない無知(無明) ・この世のものはすべて移ろい変化し永久不変のものは存 在しないこと(無常・無我) ・限度を知らない激しい欲望(渇愛) にあることを説き、 この世はすべて縁起の法則によって成りたっているので まず相互性に目覚めて社会に対する感謝の心を起こし四 摂事、四無量の利他行に努め他者の救済を目指し また因果性にも目覚めて因果応報・自業自得に思いをい たし、八正道・三学の実践に励み善事に努め 更に一切の執着から離れ渇愛をおさえ煩悩を脱した無苦 安穏の境地(涅槃静寂)の境地に達するよう悟されました。 (前ページへ) |

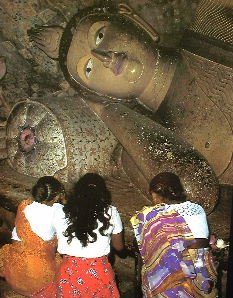

涅槃仏に祈る人 (仏陀の風景・田村仁) |