・生 誕(釈尊ゆかりの地(図)

|

釈尊は紀元前463年(*1)現在のネパール国の首都カトマンズから西方約200キロにあるカピラヴァーストという町の郊外にあるルンビニー(藍毘尼)に生まれました。

父はシャーキャ(釈迦)族出身のカピラヴァーストという都城の王で「浄飯王(シュッドーダナ)」母は「摩耶(マーヤー)」と呼ばれ、コーリヤ族の出身です。 摩耶夫人は釈尊を生んで七日目に死んだため、釈尊は王妃となった摩耶夫人の妹のマハージ・プラャーパティによって育てられます。

ルンビニーの春

(田村 仁・ブツダの世界)

|

(*1)生年については紀元前624年、566年などの説もあります。 |

・若き日の釈尊 |

釈尊の俗人としての名前はガウタマ・シッダールタと言い、王子として豊かな生活をおくり、17歳の時母方の従妹にあたる美しい王女ヤショーダラを迎えてお妃としました。こうして何不自由の無い生活をおくっていましたが、仏伝(釈尊の伝記)では若き日のシッダールタが瞑想がちだったことを「樹下思惟」(*2)が伝えています。

また「四門出遊」(*3)には人間の苦悩を解決する道を求めて出家するシッダルーダの姿が描かれています。

こういった感受性豊かな性格のほか、当時の釈迦族に対する周辺大国の政治的圧力や生後間もなく実母と死別したことなども釈尊出家の動機と考えられています。 |

(*2) 樹下思惟

幼少の頃父王につれられ、領内の農耕作業を見学したとき動物たちの殺し合いをみて大木の根元で深く考え込んでいました。

(*3)四門出遊

思い悩んでいる王子を慰めようと父王は居城の東西南北それぞれの門から郊外に遊びに行かせましたがその途中、王子は老人・病人・死者・出家修行者を見て、出家を決意したといいます。

|

・出 家 |

王子は29才のとき、暗夜ひそかに居城をぬけ出しヴァイシャリーに向けてひとり旅立ちました そして長い苦しい修行生活が始まります。

このとき王女ヤショーダラのお腹には一子ラーフラが宿っていたといわれます。

王子はまず修行者の仲間に入りヴァイシャリーやラージャグリハで修業しましたが、悟りを得ることができず、断食苦行の道に入ります。

出家のため城をでる王子

(木村次郷・図説ブツダ)

|

|

・苦 行 |

6年にも及ぶ断食苦行(*3−2)により王子の手足は葦のように細くなり、お尻は駱駝の足のように痩せ衰え、腹の皮は背骨に触れそうになり死の直前にまでいきましたが、苦悩解決の叡智は得られず、ついに苦行解決の道を捨てます。

王子は修行仲間と別れ、ひとりナイランジャナーという美しい川の流れで身を清め、付近に住む一人の少女がさしだす乳粥で体力を回復しブッダガヤーへと向かいます。

苦行中の釈尊(木村次郎・図説ブツダ)

|

(*3−2)苦行

釈尊出家当時勢力のあったバラモン教の修行方法で食事の極端な制限など肉体を苦しめ、その結果精紳(霊魂)の自由を得て輪廻(生ある者は迷いの世界を車輪が回転するように永久にさまようこと)から離脱しうると考えられていました |

・成 道(さとり) |

王子はブッダガヤーの一本の大樹(菩提樹*4)の下に正座し、静かに瞑想しやがて正覚(さとり)に達します。

時に釈尊は35歳の12月8日の明け方のことです。

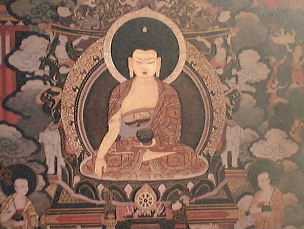

さとりを開いた釈尊

(仏教の人びと・リブリオ出版))

|

(*4)菩提樹

仏伝で言う菩提樹はクワ科のインドボダイジュでインド文化圏では聖樹として崇拝されてきました。日本の寺院で植えられているのはシナノキ科のボダイジュでシューベルトの歌曲で有名な「リンデンバウム」はナシボダイジュでそれぞれ別種の樹木です。

(朝日百科 植物の世界より) |

・最初の説法 |

さとりを得た釈尊はペナレスに向かい郊外のサルナート(鹿野苑)においてもとの修行仲間だった5人の修行者を相手に最初に説法をします。この初めての布教を「初転法輪」(*5)といいます。5人は釈尊の教えを受け、最初の弟子となりここに始めての教団の成立を見ます。

当時の大国コーサラ国の長者スダッタ(別名給孤独=身寄りのない人たちに食事を施す人)がジェータ王子所有の園林を買い取り釈尊のために建てた僧房が「祇樹給孤独園」(二人に因んで付けられた名前で祇樹とはジェーダ王子の森の意)で我が国では平家物語(*10)の祇園精舎の名で知られています。

|

(*5)初転法輪

”法輪を転ずる”というのは、釈尊の説法が、人々の煩悩を打ち砕き、さとりに導く様子を、古代インドで戦闘に用いた戦車の車輪が回転して敵の陣を打ち破るのにたとえたものです。

(*10)平家物語の冒頭には

「祇園精舎の鐘の音

諸行無常の響あり

沙羅双樹の花の色

盛者必衰の理を顕す」

とあります。 |

・伝 道 |

鹿野苑の最初の説法以後釈尊は80歳で入滅(死去)するまで45年にも亘る長い布教の旅に出ます。

伝道はペナレスからクシナガラ迄ガンジス河中流域を中心に行われ十大弟子を始め多くの弟子達や在家信者が現れました。

|

(*6)頭陀第一

頭陀とは衣食住のすべてに亘って、貪りや執着を払拭しようとす修行のことです。

(*7)解空第一

仏教の根本思想である空を最もよく理解していること。

(*8)天眼第一

失明したにもかかわらず天眼ともいうべき心眼を得て、素晴らしい直感力をもっていること。

(*9)密行第一

戒律の細部に亘って一番精通していること。 |

・入 滅 |

釈尊が80歳の時ラージャグリハからパータリプトラを経てクシナガラの村はずれにある沙羅(*11)の林に至っとき、老いと病のため生身の力が尽き十大弟子の一人アーナンダに2本の沙羅の木の間に寝床をつくらせ、横になられました。

その時沙羅の木は季節でもないのに真っ白い花を咲かせ、

花びらが釈尊のからだの上に、そそがれたと伝

えられています。

紀元前380年頃の2月15日の満月の夜のことです。

涅槃像(木村次郷・図説ブツダ)

|

(*11)沙羅

フタバガキ科の常緑高木、インド高地に自生し花は淡黄色ですが釈尊が入滅する時、樹は枯れて鶴の羽のように白くなったという言い伝えがあります

|