| トップ | 山あるき | 山の花 | 山の用具 | 雑記帳 |

|

No.93 富士山須走口 |

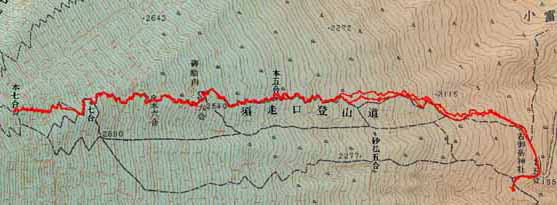

| 日帰りで、須走口の本七合目(約3150m)まで登りました。この時期は、晴れて風がなければ、暑くもなく、寒くもなく、気持ちの良い一日を楽しめます。3連休の中日で、しかも天気が良いためか、思っていたよりはずっと多くの人が富士登山を楽しんでいました。 日時 2007年(平成19年)10月7日(日) 天候 晴 同行 なし 所要時間 五合目駐車場(7.00) ←1時間40分→ (8.40)本五合目(8.40) ←45分→ (9.25)六合目(9.30) ←25分→ (9.55)本六合目(10.00) ←40分→ (10.40)七合目大陽館(10.45) ←15分→ (11.00)標高3000m(11.05) ←25分→ (11.30)本7合目(12.25) ←25分→ (12.50)大陽館(13.05) ←35分→ (13.40)六合目(13.45) ←30分→ (14.15)本五合目(14.20) ←55分→ (15.15)五合目登山口(15.25) ←5分→ (15.30)五合目駐車場 山行概要

登山口にある菊屋で七合目の大陽館の営業の有無を確認したら、今年は10月15日まで営業をしているとのことでした。これから登る先で、営業している小屋があると、一種の安心感をもてます。 今日は日帰りですから、頂上まで行く気はありません。できたら標高3000m以上まで、調子が出ないようであれば最低でも大陽館までは登る積りで歩き出しました。 富士山は、2〜3日前に初冠雪が確認され、頂上の気温は氷点下だと、新聞に出ていましたが、今日は快晴で風も殆ど感じられず、どちらかと言えばポカポカ陽気です。歩き始めて30分ほどで、汗をかき出したのでカッターシャツを脱いで、Tシャツにベストの姿になりました。 歩き始めたときはシラビソ(シラベ)の森の中でしたが、やがて周りがダケカンバに変わると森が途切れて、富士山の頂上が眺められます。頂上は、未だずいぶん遠く、且つ高いところにあります。森が途切れるのは一瞬で、すぐまた森の中を歩くようになります。しばらく、この森の中の道が続きますが、また森が途切れ、目の前が開けると、少し先の木立の中に本五合目の林館のポールが、更にその先に六合目の瀬戸館が見えるようになります。再び森の中に入り、本五合目の林館の前を過ぎ更に歩くとブルドーザー道を横切り、その先で再びブルドーザー道に突き当たりました。ここまで来ると六合目まではあと僅かで、ブルドーザー道を左に向かい、右側に現れる階段を登ると六合目の瀬戸館です。前回ここを通ったときは、小屋の準備中で人がワサワサしていたのですが、今日は誰も居ません。ここで、一息入れました。  樹林はこの少し先で終りになり、オンタデが疎らに生える荒涼とした風景が広がります。吹きさらしの中を歩くようになりますが、今日は風が弱くTシャツにベストで、寒くもなく、暑くもなく、少し汗ばむ程度で快適に歩けます。六合目から30分ほどで本六合目の廃屋に着きました。石垣と材木の残骸があるだけで、昔の面影は想像できません。ここを過ぎるとすぐ二十六夜の石碑が左に現れます。このあたりから、七合目の大陽館は目と鼻の先に見えますが、それでも30分ほどかかります。大陽館に近づくと賑やかな喋り声が耳に入ってきました。着いてみると4〜5人の若いグループがベンチに座って山談義に花を咲かせていました。 樹林はこの少し先で終りになり、オンタデが疎らに生える荒涼とした風景が広がります。吹きさらしの中を歩くようになりますが、今日は風が弱くTシャツにベストで、寒くもなく、暑くもなく、少し汗ばむ程度で快適に歩けます。六合目から30分ほどで本六合目の廃屋に着きました。石垣と材木の残骸があるだけで、昔の面影は想像できません。ここを過ぎるとすぐ二十六夜の石碑が左に現れます。このあたりから、七合目の大陽館は目と鼻の先に見えますが、それでも30分ほどかかります。大陽館に近づくと賑やかな喋り声が耳に入ってきました。着いてみると4〜5人の若いグループがベンチに座って山談義に花を咲かせていました。取り合えず今日の目標は達成です。小屋の先まで行って一息入れました。歩く余力は残っていますし、ここは未だ、標高3000mに満たないので、この上の本七合まで行くことにして、上を目指しました。大陽館を過ぎると急に周りに人が多くなり、先行しているパーティーや休んでいるパーティーが、複数目に入ります。九十九折のザレた道を歩くとやがて鳥居が現れ、これを潜って本七合目の見晴館の前に出ました。持参したGPSで高度を見ると3152mとあります。間違いなく標高3000mを越えているので、今日はここまでとしました。 休憩用のベンチは少し風があるので、小屋の脇へ行き昼食をとり、下山の途に着きました。以前、この須走口から山頂へ登った際は、砂走りを下山しましたが、ここの砂走りは足に応えますので、同じ道を引き返しました。大陽館でココアを頼んで一息入れ、登ってきた道をのんびり引き返しました。本五合目を過ぎたところから、登ってくる人とすれ違うことが多くなり、ざっと20人ほどの人達とすれ違いました。 |

|

古御岳神社 須走口はここから山道が始まる |

|

本五合目の林館 小屋の壁には”六合目”と大きく書かれている |

|

本五合目と六合目の間の登山道 小ぶりのダケカンバ等の林の中を歩く 夏は、この木陰がありがたい |

|

六合目の瀬戸館 須走口の五合目より上で営業している数少ない山小屋の一つ 小屋は閉められていて、人影は見当たらなかった |

|

須走口コースは本六合目を過ぎても丈の低い樹木が生えていて、この樹木の林の中を歩く |

|

本六合目の廃屋 上の写真の林を抜けると現れる 石垣と廃材が僅かに残るだけ ここから先は、樹林の中を歩くことは無くなり、荒涼とした溶岩の中の道が続く |

|

本六合目付近の眺望 眼下に河口湖や道志、丹沢、箱根の山々が広がっていた |

|

本六合目の廃屋の上にある二十六夜の石碑と小さな鳥居 |

|

七合目の大陽館 富士山の五合目より上の山小屋で、9月以降も営業しているのは、この大陽館だけ |

|

標高3,000m付近 上の写真の大陽館と下の写真の見晴館の中間にあるが標識などはない GPSの高度計で見当をつけた |

|

本七合目の見晴館 富士山の山小屋は何処も見晴しがよいが、ここも見晴しは抜群 この日は、この見晴館まで登って引き返した |

|

砂走り1(本七合目付近) 頂上まで達しているブルドーザーの荷揚げ道を下る この辺りまでは、比較的快調に下ってこれる |

|

砂走り2(六合目付近) 七合目の大陽館から下は、直径10〜20cm大の溶岩石がゴロゴロしていて歩き難いことおびただしい 写真の斜度の坂道を駆け下るだけの脚力と体力のある人以外は勧められない くれぐれもガイドブックの美辞麗句に惑わされないように! |

|

須走口 下ってきたら、団体のツアーバスなども入っていて、観光客で混雑していた ここでは売店(兼山小屋?)が2軒営業している |

このページの先頭へ