| トップ | 山あるき | 山の花 | 山の用具 | 雑記帳 |

|

No.62 富士山 |

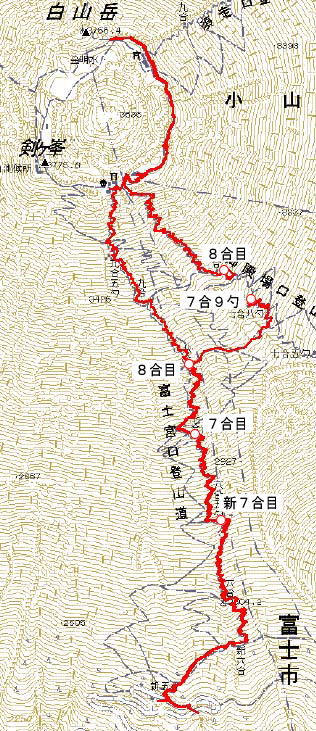

| 昨年に続いての富士登山です。今年は富士宮口〜御殿場口〜頂上のルートで登り、富士宮口を下山しました。1泊2日の日程でしたが、疲れました。帰宅後は久しぶりに足の筋肉痛に襲われました。 日時 2005年(平成17年)7月27日(水)〜28日(木) 天候 7月27日 晴 7月28日 晴 同行 なし 所要時間 7月27日 5合目駐車場(11.15) ←20分→ (11.35)宝永山荘(11.35) ←1時間分→ (12.35)新七合目(12.40) ←55分→ (13.35)七合目(13.40) ←50分→ (14.30)八合目(14.35) ←15分→ (14.50)御殿場口登山道(15.00) ←25分→ (15.25)赤岩八合館 7月28日 赤岩八合館(5.30) ←20分→ (5.50)八合目(6.00) ←1時間40分→ (7.40)御殿場口頂上(7.45) ←1時間→ (8.45)白山岳分岐(8.45) ←35分→ (9.20)富士館で休憩(9.50) ←2時間40分→ (12.30)5合目駐車場 山行概要 7月27日

道は富士山特有の溶岩粒のザレ道ですが、溶岩粒がそれほど深くは積もっておらず、道も山道としては比較的緩やかな登りですので、歩きにくいことはありません。 宝永山への道を分かれるとすぐ次の山小屋が現れ、その先でブルドーザー道を横切り、しばらく歩くと新七合目の小屋に着きました。ここまでは、ずっと同じような感じの道が続きます。小屋の前のベンチは人でほぼ埋まっていましたので、小屋の先で一息入れました。 新七合目を過ぎると、岩場や大きなステップが現れる頻度が多くなってきます。高度が増して空気が薄くなっているせいか、七合目近くになるとスタミナ切れのような状態が出始め、それまでの30分に1回の休憩で歩き続けるのが苦しくなってきて、徐々に休憩の頻度が多くなってきました。七合目を過ぎ八合目に着いたときは、ホッとしました。今日はこの先、登りはほとんどありません。 八合目から御殿場口へ向かいました。トイレと工事中の小屋の間が御殿場口へ通じている道の入り口なのですが、これを示す標識は何も無く、あらかじめよく調べておかないと間違いなく通り過ぎてしまいます。 この入り口の先には広いブルドーザー道が伸びていますので、これを先に進み、5分ほどで赤岩八合館の標識が立つ御殿場口の登山道への道を見つけました。しばらくアップダウンの無い平坦な道を歩くと御殿場口の登山道に出ました。ここから、赤岩八合館までは、わずかの登りですが、へばってきて気持ちが緩んだためか、立ち止まることが多くなり、ずいぶん時間がかかりました。 赤岩八合館に着いて、一息入れ受付を済ませて、自分の寝る場所に案内してもらいました。まだ時間が早いせいか、私の周りには先客が一人もいません。その後泊り客はぼちぼち増え始めましたが、結局私の両隣は数名分のスペースが開いていました。夕食のときは、食欲があり、珍しくカレーライスはお代わりをしました。夕食は午後6時からで、食事後は自分の寝る布団の上で横になり、持参したラジオを聴いていましたが、そのうちウトウトするようになり、8時過ぎには、寝込んだようです。眠るときまでは、何も感じていなかったのですが、夜中に頭痛と吐き気で目が覚めました。 7月28日 頭痛と吐き気で夜中に目が覚めましたが、その後また寝込んだようで午前4時ごろ目が覚めました。外は晴れていてご来光を見ることができるので、4時半ごろ布団から起きだしました。小屋の外でご来光を見た後、朝食を食べましたが、食欲はありません。しかし、食べないと歩けませんので、無理に詰め込むようにして、食事を終えました。食後も軽い頭痛と気持ちの悪さは残っており、今日の一日に不安を覚えました。  朝食の後、小屋で少しグズグズしてから出発しました。八合目は小屋からは僅かのところにあり、廃屋のような小屋が残っています。山頂まで1時間の標識がありました。しかし、山頂はずいぶん上のほうに見えます。小屋を出てからまだ僅かしか歩いていなかったのですが、体調がいま一つでしたので、ここで一休みしました。ここを過ぎると、道は一時緩やかになりますが、やがて急斜面の中の九十九折が始まります。30分に1回の休憩の間隔がどんどん短くなり、やがて九十九折の角ごとに休むようになり、結局八合目から頂上までは、八合目にあった標識に記載されていた時間の倍近くかかりました。 朝食の後、小屋で少しグズグズしてから出発しました。八合目は小屋からは僅かのところにあり、廃屋のような小屋が残っています。山頂まで1時間の標識がありました。しかし、山頂はずいぶん上のほうに見えます。小屋を出てからまだ僅かしか歩いていなかったのですが、体調がいま一つでしたので、ここで一休みしました。ここを過ぎると、道は一時緩やかになりますが、やがて急斜面の中の九十九折が始まります。30分に1回の休憩の間隔がどんどん短くなり、やがて九十九折の角ごとに休むようになり、結局八合目から頂上までは、八合目にあった標識に記載されていた時間の倍近くかかりました。山頂は、昨年同様あるいはそれ以上に強風が吹いています。帽子を飛ばされないように、ここでそれまで着用していたむぎわら帽子を野球帽スタイルの帽子に代えました。昨年富士山に登って山頂のお鉢巡りを行いましたが、この時は白山岳に登れませんでした。今回はその白山岳に登るのが目的の一つです。山頂で一服した後、白山岳に向かいました。途中、ものは試しと持参していた携帯電話(ドコモ、ムーバ)で自宅へ電話をしてみたら、つながりました。 御殿場口の頂上から反時計回りに山頂を歩くと、吉田口の売店群の少し先に白山岳の登り口があります。ところがそこに着いてみると、昨年同様入り口にトラロープが張られています。登るか登るまいか少々考えましたが、トラロープを無視して登って物議をかもすのも嫌なので、今年も結局登るのはあきらめました。 あとは、下山するだけなので、山頂のもと来た道を引き返し、富士宮口の富士館でカップ麺を食べて腹ごしらえをして、富士宮口を下山しました。昨日より登って来る人は多いようで、七合目を過ぎるまで、すれ違いにだいぶ時間を取られました。しかし、そのために休みを多く取ることができたためか、昨年下った須走口よりは楽に下れたように思えました。 最近、山行頻度が少し減っていると共に、あまり高い山にも登っていないので、トレーニングのつもりで登ってみました。案の定、登りは昨年より、へばったように思えます。昨年は日帰りでも、頂上へ登れる自信が有りましたが、今年は下山した後もそんな自信は得られません。この差が、年齢面で必然的な体力低下なのか、山行頻度が減ったための体力低下なのかは、わかりません。自分の山歩きに黄色信号が点灯したような、今年の富士登山でした。 |

| 7月27日 5合目〜7合九勺 |

|

新5合目駐車場(標高2380m) この日は一番上の駐車場でも空きスペースが目に付いた 私も登山口の比較的近くに車を止めることができた 下山してきた時は、下の駐車場まで、ほぼ満車だった |

|

富士宮口登山道(標高2490m) 新5合目の駐車場から歩き出して、最初に現れる山小屋がこの宝永山荘 山頂へ向かう場合は小屋の脇を左折する まっすぐ進むと宝永火口に出る |

|

新七合目御来光荘(標高2790m) 5合目の駐車場から歩いてくると、大して高くないように感じるが、ここで鳳凰三山の頂上とほぼ同じ高さ |

|

七合目山口山荘(標高3030m) この辺りまでは、快調に登れたが、この先から目に見えて歩けなくなっていった |

|

七合目から八合目を見る ここまで来ると八合目の診療所が間近に見えるようになるが、富士山特有の目の錯覚で、私の場合はここから八合目まで1時間近くかかった この辺りから疲れが増してきた |

|

八合目池田館(標高3220m) 写真やや左側の白い建屋は診療所 下山した時、ここは登ってくる登山者で大渋滞だった |

|

御殿場口登山道トラバース道入り口 八合目池田館の建屋を曲がったところにあるこの小屋の右側を抜けるとブルドーザー道が目の前に広がっているので、このブルドーザー道を進む この小屋はブルドーザー道の目隠しのような感じで建てられている 山小屋の客の争奪戦がこのようなことを招いているようである |

|

御殿場口登山道トラバース道 上記ブルドーザー道を5分ほど歩くと階段が現れ、階段の脇に赤岩八合館の標識が立てられている この階段を登って、先へ進むと御殿場口登山道に突き当たる |

|

御殿場口登山道トラバース道から後ろを振り返ると八合目池田館が遠望できる ここまで来ると、周りにに人が見当たらなくなり、富士宮口の賑わいがうそのように静かになる |

|

御殿場口登山道側の富士宮口登山道へのトラバース道入り口 ここも、御殿場口登山道を示す標識があるだけで、富士宮口登山道方向を示す、標識、道標は立てられていない 山小屋の客の争奪戦がこのようなことを招いているようである |

|

七号九勺赤岩八合館(標高3310m) 御殿場口登山道の山小屋では宿泊客が最も多い山小屋らしい それでも、富士宮口登山道の山小屋と比べるとずっと少ない |

|

影富士 小屋の自分の寝場所でウトウトしていたら影富士が出ていることを小屋番に教えられ、写真に写してみた |

| 7月28日 7合目九勺〜頂上〜5合目 |

|

ご来光 赤岩八合館でのこの日のご来光は4時50分ごろ |

|

八合目(標高3412m) 赤岩八合館からここまでは一息 ここの山小屋はガイドブックに休業中とあるが、廃屋に近い状態である 御殿場口登山道の八合目は全ての登山道の八合目の中で一番高所にある ちなみに、富士宮口登山道の八合目より約200m高い |

|

八合目から見た頂上 八合目から上を見ると、頂上はまだかなり高いところにある |

|

御殿場口登山道の山頂付近 鳥居が山頂 御殿場口登山道は、富士宮口と比べ登山者はずっと少ない |

|

富士山頂の噴火口 今年は噴火口壁にまだ雪が残っていた |

|

白山岳 この写真ではわかり難いが、入り口にトラロープが張られている そのためか、トラロープから先には踏み後が見えなかった |

|

富士宮口山頂の富士館 ここでカップ麺を食べた 一般のスーパーでは100円以下で売られることが多いカップ麺が800円 高所でお湯がぬるいためか芯のあるまずい麺だった |

|

荷揚げ用の大型ブルドーザーが砂埃を盛大にあげて走っていた これを見ると自分がいかに環境破壊に頼った登山を行っているか実感できる |

このページの先頭へ