| トップ | 山あるき | 山の花 | 山の用具 | 雑記帳 |

|

No.46 鳳凰三山 |

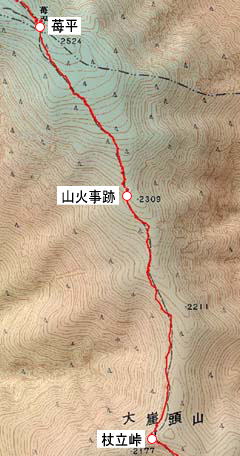

| 一昨年から不通だった南アルプス林道が開通し、バスが甲府側から広河原まで入るようになったので、2泊3日の日程で鳳凰三山(2840m)と早川尾根(2799m)を縦走しました。夜叉神峠登山口まで車で行き、ここから歩き始めて北沢峠に下山し、バスを乗り継いで夜叉神峠登山口まで戻りました。 日時 2004年(平成16年)8月2日(月)〜8月3日(火) 天候 8月2日 晴 8月3日 晴、朝夕曇 同行 なし 所要時間 8月2日 夜叉神峠登山口(6.25) ←1時間→ (7.25)夜叉神峠小屋(7.50) ←1時間35分→ (9.25)杖立峠(9.35) ←1時間→ (10.35)山火事跡(10.40) ←1時間→ (11.40)苺平(11.40.) ←5分→ (11.45)昼食(12.05.) ←35分→ (12.40)南御室小屋 8月3日 南御室小屋(4.50) ←1時間5分→ (5.45)ガマの岩(5.45) ←15分→ (6.00)稜線(6.00) ←20分→ (6.20)薬師岳小屋(6.35) ←20分→ (6.55)薬師岳(7.00) ←40分→ (7.40)観音岳(7.50) ←35分→ (8.25)鳳凰小屋分岐(8.30) ←1時間→ (9.30)赤抜沢ノ頭、賽の河原往復(10.10) ←15分→ (10.25)昼食(11.00) ←50分→ (11.50)高嶺(12.05) ←50分→ (12.55)白鳳峠(13.00)→以下早川尾根へ 山行概要 8月2日

夜叉神峠登山口の駐車場は、数人のグループから大人数の団体まで、多くの登山者が出発準備をして次々に歩き始めており、人の多さに一瞬たじろぎました。これらの人に促されるように身支度も早々に出発したのですが、腰に付ける500mlの水筒を車に忘れてしまい、これを取りに戻ったため、出発時間は少し遅れました。夜叉神峠小屋までは、今年の2月に来たばかりですので、大体勝手が分っており、余裕を持って歩けました。汗をあまりかかぬよう、ゆっくり歩いたつもりですが、夜叉神峠小屋に着くまでに、顔と上半身から汗が噴出しました。 最初の目標の夜叉神峠小屋に着いてみると、白峰三山を背景にヤナギランが今を盛りと咲き誇っており、汗を拭くのも忘れて思わず見とれました。私が着いた時、10人近い登山者がここに居ましたが、更に20名ほどの団体が着いて、小屋の前は一時人で賑わいました。私は写真を写しながらゆっくり歩くつもりでしたから、彼らがいなくなってから、最後に出発しました。夜叉神峠小屋を出発すると、道は最初下り気味ですが、すぐに割合きつい登りが始まります。この登りは30分ほど続き、標高2000m付近になると緩やかな登りに変わり、大崖頭山脇の杖立峠まで続きます。樹林帯の中を歩きますが、時折木立の間から白峰三山が眺められ、涼しい風も吹いていますから、あまり汗をかかずに気持ちよく歩けます。  杖立峠まで来ると、夜叉神峠登山口から高度差にして800mほど登ったことになり、距離にしても今日1日の行程の約半分を歩いたことになるので、ヤレヤレといった気持ちになりました。ここで休んでいると、私と同年輩の夫婦連れの登山者に追いつかれました。今日の目的地を聞かれたので南御室小屋と答えると、彼らはそれより先の薬師岳小屋と言って、休みもそこそこに立ち去りました。杖立峠を過ぎると少し下り、その後シラビソの林の中の単調な登りが続きます。さすがに疲労を感じ始め、空腹感も覚えたので、たまたまあった小さな広場で、小休止をしておにぎりを一つほおばりました。腹もちょうど良い感じになり、気持ちも新たに歩き出すと、すぐ大きく開けた場所に出ました。標高は約2300mで、たぶんここが山火事跡だと思われます。目の前に白峰三山が聳え、日当たりの良い道端には小さな花が、彼方此方に咲いています。 杖立峠まで来ると、夜叉神峠登山口から高度差にして800mほど登ったことになり、距離にしても今日1日の行程の約半分を歩いたことになるので、ヤレヤレといった気持ちになりました。ここで休んでいると、私と同年輩の夫婦連れの登山者に追いつかれました。今日の目的地を聞かれたので南御室小屋と答えると、彼らはそれより先の薬師岳小屋と言って、休みもそこそこに立ち去りました。杖立峠を過ぎると少し下り、その後シラビソの林の中の単調な登りが続きます。さすがに疲労を感じ始め、空腹感も覚えたので、たまたまあった小さな広場で、小休止をしておにぎりを一つほおばりました。腹もちょうど良い感じになり、気持ちも新たに歩き出すと、すぐ大きく開けた場所に出ました。標高は約2300mで、たぶんここが山火事跡だと思われます。目の前に白峰三山が聳え、日当たりの良い道端には小さな花が、彼方此方に咲いています。ここからしばらく太陽にじりじり焼かれて歩きますが、再びシラビソの林の中へ入り、やがて道が平坦になると右手に千頭星山方向を示す導標が現れ、そのすぐ先が苺平でした。昼食にちょうど良い時間だったのですが、今朝夜叉神峠小屋で私を追い越した団体が一帯を占拠して大声で話をしていて、とても一画に入り込めるような雰囲気ではありません。ここは素通りし、しばらく先で昼食にしました。ここまで来れば今日の宿泊地の南御室小屋まで下りだけですから、昼食後花を写しながらのんびり歩いていると、先ほど苺平で追い越した団体と思われる声が聞こえてきましたので、慌てて先を急ぎました。南御室小屋に着いた時間は12時40分で、予想よりは大分早い時間でした。 小屋は前述の団体が泊まったためか超満員で、自分の寝場所に案内された時、布団2枚に3人と言われ、ウヘーと思いました。しかし、どういう訳か私の隣の布団は最後まで空いていました。小屋は大変騒々しく、消灯時間の8時まで駅の雑踏の中にいるような錯覚に陥りそうになりました。その上サービスのつもりか、誰も見ていないテレビがやはり消灯時間まで大きな音を出していました。こんなこともあろうかと鎮静剤を飲んだのですが、消灯後、今度は地鳴りのようないびきに悩まされ、なかなか寝付かれませんでした。 8月3日 小屋の宿泊を予約する際、朝食は5時半からと言われ、早立ちしたかった私は素泊まりにしていました。午前4時に起きて小屋の前のベンチで湯を沸かし、カップラーメンの朝食を取り、昼食用の湯を沸かして魔法瓶に入れ、小屋を4時50分に出発しました。ちょうど朝焼けの赤い空と雲が小屋の周りの樹林越しに見えました。薬師岳へ向う登山道は小屋の脇からいきなり急登です。薄明かりの中を黙々と歩きました。1時間ほど歩くと目の前に大きな岩が現れ、左手が開けて白峰三山が望めます。ここがガマの岩で、このガマの岩を過ぎると周りの樹林が低くなり、やがて白い砂の稜線に出て視界が開けました。 昨日登り始めてから、白峰三山は時折眺められましたが、周りの視界が開けるのは初めてですから、なんとも言えない喜びがこみ上げて来ます。下を見ると白い砂の中に高山植物が点々と咲いています。しばらく写真を写しながら、目の前の花や景観を楽しんで歩きました。ここまで来れば薬師岳小屋までは僅かの距離ですが、景色や高山植物に気をとられ、意外に時間がかかりました。 薬師岳小屋の前のベンチで、休憩がてらカメラのバッテリを交換したり、風に備えてウィンドヤッケをすぐ取り出せるように準備をしたりして薬師岳に向いました。薬師岳の頂上は広く、その中に鳳凰山薬師岳2780mと記した杭がポツンと立っています。見晴しは当然素晴らしく、観音岳まで続く白い稜線や富士山が印象的です。風がだいぶ強く吹いており、なんとなく落ち着けないので写真を何枚か写して、すぐ観音岳へ向いました。 観音岳の直下まではアップダウンがあまりなく、素晴らしい景観の中を爽快な気分で歩けます。観音岳の直下まで来ると登りが始まりますが、僅かですから難なく頂上に立てます。頂上からは地蔵岳のオベリスクが目の前、ではなく目の下に立っており、さらにその左に整った形の甲斐駒が見えます。甲斐駒は、麓の武川村から見ると摩利支天が目立つ特異な山容に見えますが、ここからは均整の取れた美しい形が眺められます。私が頂上に着いた時、頂上は無人で、しばらく素晴らしい景観を独占できました。薬師岳や地蔵岳の方から何人か人が登って来たのを潮時に、地蔵岳へ向いました。 この頃から上空の雲が切れだして日が射すようになり、地蔵岳のオベリスクなどの周りの景色が一段と鮮やかに見えるようになりました。また時折現れる木立の中は、高山植物が目立ちます。ついつい写真を写しますので、なかなか足が捗りません。観音岳から赤抜沢ノ頭までは、予想外に時間がかかりました。赤抜沢ノ頭まで来て予定より少し時間がかかっているので、地蔵岳まで行くか行くまいか少々迷いました。私の技量では、オベリスクの天辺に登れないのは分っていますので、そのまま先へ進もうかとも思いましたが、折角ですので賽の河原まで行ってみることにし、ザックをここに置いて、賽の河原まで往復しました。賽の河原には多数のお地蔵さんがあり、オベリスクと共に整った姿の甲斐駒が眺められます。お地蔵さんはそれぞれ思いをこめられて、ここに祀られているものと思いますが、それにしてもこんなに重いものをよくここまで運んだものだと、人の思いの深さに改めて感心しました。 赤抜沢ノ頭に戻り、高嶺に向いました。高嶺までの稜線は高山植物が沢山生えています。赤抜沢ノ頭から高嶺を見ると一見たいしたことは無さそうですか、いざ行ってみると、高嶺の頂上近くの急登が結構なアルバイトになります。頂上に着いた時はフウフウ言いました。高嶺の頂上からは富士山を背景に今歩いてきた鳳凰三山が一望できます。北岳、仙丈ケ岳、それにこれから向う早川尾根が延々と続いているのもよく見えます。今日の目的地の早川尾根小屋の位置の見当をつけ、頂上を下りました。 高嶺の頂上直下はすごい急坂で、逆コースをとった場合、ここは大変と思いながら下りました。やがてハイマツ帯を歩くようになって下りがやや緩やかになり、樹林帯に入ったと思ったら、白鳳峠でした。これから向うアサヨ峰や広河原方向を示す導標がポツンと立っているだけの寂しげな場所です。赤抜沢ノ頭からここまで、高嶺の頂上で白鳳峠の方へ向う数人のパーティーを一度見ただけで、これ以外、人は一度も見かけませんでした。夜叉神峠方向から鳳凰三山へ登る人の大半は、御座石鉱泉や青木鉱泉の方へ下るようです。・・・以下は早川尾根へ 7月の海の記念日と8月の旧盆の間の平日で、夏山シーズン中では比較的空いていると思われる日を選んだつもりでしたが、鳳凰三山は人気の山のようで、夜叉神峠登山口から赤抜沢ノ頭までは、多くの登山者で賑わっていました。それにしても南御室小屋の騒々しさには、驚かされました。 花 次の花や実を見かけました。 ソバナ、フシグロセンノウ、ヤナギラン、ミヤマシシウド、オヤマリンドウ、クガイソウ、タカネコンギク、セリバシオガマ、タカネビランジ、ヒメコゴメグサ、ゴゼンタチバナ、ウラジロナナカマド、サラシナショウマ、カイタカラコウ、タイツリオウギ、エゾシオガマ、トウヤクリンドウ、ミヤマウイキョウ、ミヤマシャジン、ミネウスユキソウ、ウラシマツツジ(実)、ミヤマダイモンジソウ、クチバシシオガマ、ヨツバヒヨドリ、トリアシショウマ、ヤマトリカブト |

| 8月2日 夜叉神峠登山口〜南御室小屋 | |

|

夜叉神峠小屋 登山者が集まる時間帯だったため、多くの人で賑わっていた ヤナギランと白峰三山が素晴らしかった |

|

杖立峠 深い木立の中にあり、見晴は無い 少し広い広場になっていて、一息入れるのにちょうど良い |

|

山火事跡 標高は約2300mで、白峰三山が目の前に広がっている 久しぶりに視界が開けるので、一息入れたくなる場所である 私はこの少し手前の広場で小休止をしてしまい、ここに着いた時はしまったと思った |

|

苺平 峠と言うのがピッタリで、草原やくぼ地がある訳ではない 団体が辺り一帯を占拠して昼食を摂っていた |

|

南御室小屋 想像していたよりはずっと大きな小屋だった 旨い水が豊富に湧いている 写真左手の方にテントサイトがあり、この日は2張りのテントが張られていた この日は団体客に占拠され、広場のベンチも小屋内も喧騒に包まれていた |

| 8月3日 南御室小屋〜白鳳峠(以降は早川尾根へ) | |

|

南御室小屋の朝焼け 午前4時半過ぎから薄明るくなり、出発する時は運良く朝焼けの空を眺められた |

|

ガマの岩 どう見ればガマに見えるのかよく分らない ここまで登ると稜線まではあと一息 登山道から谷側へ僅かに歩くと白峰三山がよく見える |

|

稜線 稜線へ出ると視界が開け、しばらく大きな岩の間を歩く 写真左のピークは観音岳 この頃空は雲に覆われていた |

|

薬師岳小屋 登山者は既に出払った後で、ひっそりしていた 私が泊まった南御室小屋より、建屋は大きい感じだが、小屋の前の広場はずっと小さく、休憩用のベンチは10人も人が集まれば一杯と思われた |

|

薬師岳(2780m)頂上から観音岳 緑のハイマツ帯の中に白い登山道がずっと続き、その先にこれから向う観音岳のピークが立っている ここに薬師岳2780mと記した杭が立っているが、下の写真の岩のあるピークの方が高いので、そちらが頂上かもしれない |

|

薬師岳頂上から富士山 薬師岳頂上から登ってきた方を振り返ると富士山が雲の上に聳えていた 青木鉱泉の方向を示す導標が立ってるが、その方向に、ここより小高い丘(写真左側の岩峰)がある |

|

観音岳(2840m)頂上 標識の上の岩に立つことができ、ここからの眺めは抜群 岩の上は狭く、10人も集まれば定員オーバー? |

|

観音岳頂上から地蔵岳と甲斐駒 観音岳の頂上付近は、いつまで見ていても見飽きない風景が広がっている |

|

地蔵岳(2764m) 観音岳〜赤抜沢ノ頭の稜線では、常に右側に地蔵岳が眺められる オベリスクの形が少しずつ変るが、見飽きない |

|

鳳凰小屋への分岐 白い砂原の外れに導標が立っている ここから赤抜沢ノ頭への登りが始まるが、この登りの途中に小さなお花畑があった |

|

赤抜沢ノ頭 ここから先はずっと人が少なくなった、というより、早川尾根小屋まで誰にも会わなかった |

|

賽の河原の地蔵群と地蔵岳 ガイドブックの写真等でおなじみの風景 ここから地蔵岳のオベリスクまでは、意外に距離がある |

|

賽の河原からは整った姿の甲斐駒も眺められる |

|

赤抜沢ノ頭〜高嶺間の稜線 見晴らしが良く、いろいろな高山植物の花が見られる 写真左側のピークが高嶺で遠景は仙丈ケ岳 |

|

高嶺頂上 甲斐駒の方へ延びている早川尾根と鳳凰三山の眺めが素晴らしい また眼下に広河原が箱庭のように見える |

|

高嶺頂上から見た早川尾根 これから向かう早川尾根が延々と続き、その向うに甲斐駒が見えた |

|

白鳳峠 眺望はなく、なんとなく寂しい感じのする峠だった 高嶺の下りがきつかったので、ここに着いた時はヤレヤレと思った この先、広河原峠までの道は、道の両脇に木立が迫り、いかにも深山という雰囲気がある |

このページの先頭へ