|

|

|

|

![]()

�v���C�h�`�L���B

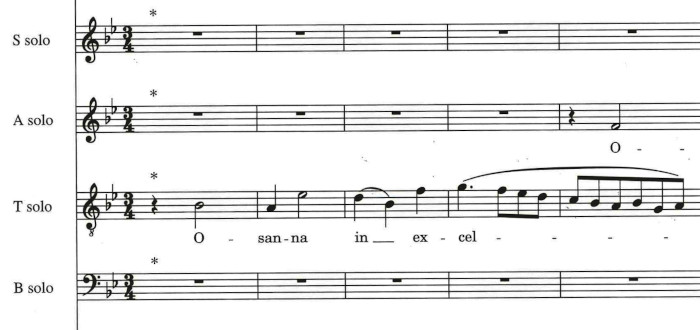

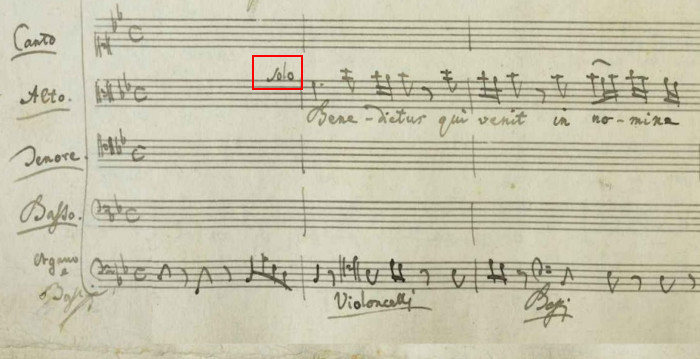

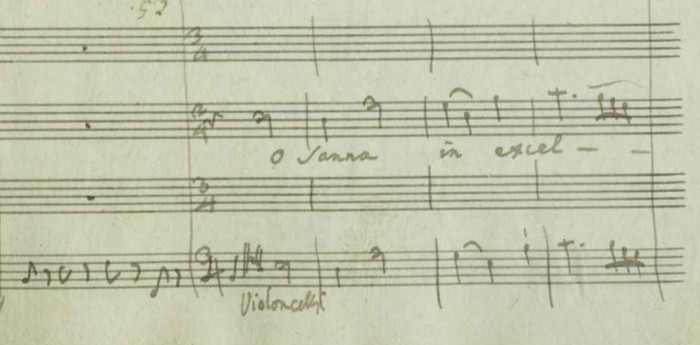

�Ƃ������A�o�Ō��̃h�C�c��CARUS�ɔ����������ɂ́A�܂��u�������v�������̂ŁA�\���ł��܂���ł����B���ꂩ�炵�炭���āu�o�ł���܂����I�v�Ƃ����p��̃��[�����͂����̂ŁA�����w���A2�T�Ԃ��炢������茳�ɓ͂��܂����ˁB�܂��A���{�̊y��������̓X���ɂ͂Ȃ��悤�ł��B  �ł�����A���[�c�@���g�́u���N�C�G���v���ABÄRENREITER���I�V���g���[�K�łő�X�I�Ɂu�V�����v�o�[�W��������Ă����̂ɑR���āACARUS�͂��̃A�[�}���ł��o�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����悤�ȋC������̂ł����A�ǂ��ł��傤�ˁB ����A���ہA���̃X�R�A�Ő�قǂ̃A�[�}�����g���w���������������Ȃ����Ă݂悤�Ǝv���āA�y����ǂ��Ȃ��璮���Ă�����A�Ȃ��A�S�R�Ⴄ�����������ė����̂ŁA������������A���̘^����ɂ���ɉ��������̂��ȁA�Ǝv���Ă��܂��܂�������ˁB�����A���C�Â��ł��傤���A���̎��̓I�V���g���[�K�ł̃X�R�A�����Ă����̂ł���B ����قǁA���Ă���Ƃ������Ƃł��ˁB�����A�y���������ƈ���Ă����͖̂{���ł��B�Ⴆ�A�uDies irae�v�̃e�B���p�j�ƃg�����y�b�g�̃p�[�g�ł́A   �������^�����ꂽ�̂�2020�N�̂P���A���̃X�R�A���������ꂽ�̂�2024�N�P���ł�����A���̊ԂɃA�[�}���̋C���ς���Ă����̂ł��傤�ˁB�ʂɂǂ��ł��������Ƃł����ǁB ���̉����������ɁA�Ȃɂ���Ă̓W���X�}�C���[�łƑS���������̂����������Ƃɂ͋C�Â��Ă��܂������A����ɂ��Ă͂��̃X�R�A�ł��A�P�ȖځiIntroitus�j����10�ȖځiHostias�j�A�[�}�����V���ɏC���ƍZ�����s���A11�ȖځiSanctus�j�ȍ~�̓W���X�}�C���[�ł����̂܂ܗ��p���čZ���������s�����ƕ\�L����Ă��܂��B�A�[�}�����C�����s���������ɂ́A�����J�b�R���t�����Ă��܂��B�������A�P�Ȗڂ����͂��łɊ������Ă��܂�����A�����J�b�R�͂���܂���ł����B ���́u�C���v�̍ł�����̂��A�uLacrimosa�v�̌㔼�����ł��ˁB���́A�Ȃ�Ƃ��������Ȃ��t���[�Y���ƁA�t�ɃW���X�}�C���[�ɂ͊m���ȍ˔\���������Ƃ������Ƃ��������Ă��܂��܂��B���̌�ɁA��͂�u�A�[�����E�t�[�K�v���������Ă���̂ł����A������܂߂Ă��̋Ȃ����傤��100���߂ɂȂ��Ă���Ƃ����̂ɂ́A�����Ӗ����������̂ł��傤���B �㔼�́A�W���X�}�C���[�̎d���������������̂̒��ɂ́A����܂ŒN���C���t���Ȃ��������Ƃ��w�E����Ă��܂����B����́A�uBenedictus�v�ɑ����uOsanna�v�̕����ł��B  �����A����́A�W���X�}�C���[�̎��M�e�ɂ́A�usolo�v�̕\�L�͂���܂����A�ututti�v�͂Ȃ��̂ŁA���̂܂܃\���X�g�������̂�������A�Ƃ��������������A�Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB  �i��Benedictus�̎n�܂�j  �i��Osanna�̎n�܂�j �ǂ����A�ŏ��ɏo�ł��ꂽ���ɁA�����Ɂututti�v�������������Ă����悤�ł��ˁB  Score Artwork © Carus-Verlag |

||||||

�Ƃ������ƂŁA���炭�����̂����߂���Ă����̂ł����A�܂��A���������������̂�����A�������ł������Ă݂悤�ƍĐ����Ă݂���A��������Ɓu5.0�v�Ƃ����g���b�N�����\�����ꂽ�ł͂���܂��B����͗��h�ȃ}���`�`�����l���Ή��̃n�C�u���b�hSACD�������̂ł���B�Ԕ����ł��ˁB ���̉����́A�m���ɃT���E���h���̂�����̂ł����B������A�����ɂ��}���`�`�����l���ɂ��^�����~�L�V���O�Œ�ʂ������A�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�����ƃi�`�������ȁA�����������t�҂̂������Œ����Ă��邩�̂悤�ȁA���s���ƍL����̂��钮�������ł����B���ꂼ��̊y������܂�I���}�C�N�Ř^������Ă͂��Ȃ��悤�ȁA�K���ȋ������������Ă��܂����B �����A�u�b�N���b�g�̎ʐ^�ł́A���t���Ă���̂̓t���I�[�P�X�g���Ȃ̂ł����A�������Ă����͎̂����y�̂悤�ȃV���{���T�E���h�ł����B���̃^�C�g���ȁA�uChamber Symphony�v�Ƃ����̂́ASymphony�Ƃ͌����Ă��A���̖��O�ł��킩��ʂ�́A�V�F�[���x���N�́u���������ȁv����C���X�p�C�A�����1992�N�ɍ��ꂽ���̂ŁA�y��Ґ����قڂ���Ɠ��������ȕҐ��������̂ł��ˁB���m�ɂ́A�t���[�g�A�I�[�{�G�A�N�����l�b�g�A�t�@�S�b�g�A�g�����y�b�g�A�g�����{�[���A�Ŋy��A�L�[�{�[�h�A���@�C�I�����A���B�I���A�`�F���A�R���g���o�X�����ꂼ��1�l���Ƃ����A�V�F�[���x���N���������ȕҐ��ł����B ���̌��l�^�ł́A�y�͕͂ʂ�Ă͂��܂��A�ꉞ�\�i�^�`���̒��A�W�J���A�Č����̂R�̃Z�N�V�����̊ԂɃX�P���c�H�ƃA�_�[�W���̃Z�N�V���������܂��Ă���Ƃ����T�̕����ɕ�����Ă��܂��B������A�A�_���Y�͂����ƃV���v���ȋ}�E�ɁE�}�Ƃ����R�̊y�͂ɂ��Ă��܂��B�������A���y���̂��A�V�F�[���x���N�̃x�^�x�^�ȃ��}���e�B�V�Y������͉����u�������A�����܂Ŕނ̎���͈͂̃~�j�}���̃��Y��������{�ɂ����A�����ƌ���I�Ȃ��̂ɕς���Ă��܂��B��P�y�͂̓X�E�B���O�A��Q�y�͂̓o���[�h�ŁA�Ȃ�ƃV���Z�T�C�U�[�܂œo��A�����đ�R�y�͂̓V���R�y�[�V�����𑽗p�����A�܂�ō՚��q�̂悤�Ȑ��������Ƃ������Y���ł��B �����āA�A���o���̌㔼�ł͂��̑��҂Ƃ�������uSon of Chamber Symphony�v�����t����Ă��܂��B�������2007�N�ɍ��ꂽ���̂ŁA����ɉ��y�̓L���b�`�[�Ȃ��̂ɕς��܂��B�^�̃o���[�h�y�͂Ȃǂ́A�܂�Ńq�[�����O�E�~���[�W�b�N�A�I�[�{�G�A�t���[�g�A�����ă��@�C�I�����Ȃǂ��A�ƂĂ��Â����邢�����f�B��t�łĂ��܂���B ���̂Q�Ȃɋ��܂�Ă���̂��A���̒��ł͂����Ƃ������̍�i�A1979�N�ɍ��ꂽ�uCommon Tones in Simple Time�v�ł��B�����ł́A����ݒ肪�uSymphony�v�Ƃ̓K�����ƕς���Ă��܂����B���S��360���ɍL�������A�܂��Ɂu�C�}�[�V���v�ȉ��ꂾ�����̂ł��ˁB ��i�́A���̎���ł��������X�e�B�[���E���C�q�̃G�s�S�[�l���ł����A�{�Ƃ̂悤�ȁu�₽���v�͂Ȃ��A�����Ɖ����݂̂���n�[���j�[�ɕ�܂�Ă���Ƃ����S�n�悳������܂��B����͂܂��ɉ��̊C�ɐZ���Ă���悤�Ȋ����A�Ō�ɃC�����̋������t�F�C�h�A�E�g���Ă���������́A���������ȕ��͋C����Y���Ă��܂����ˁB SACD Artwork © BMOP/sound |

||||||

���̂W�l�́A���̃A���o���ɓo�ꂷ���ȉƂ����ł��B�Ƃ͌����Ă��A�f���e�B���[�����́A�h�r���b�V�[�̍�i���s�A�m�Q��̂��߂ɕҋȂ����l�Ƃ��Ă̓o��ł����ǂˁB �^�C�g���ɂ���悤�ɁA���̂V�l�̍�ȉƂ̍�i���A���ׂĂQ��̃s�A�m�ɂ���ĉ��t����Ă��܂��B����́A�c�����炳��ƍ�����j�i�������j����Ƃ����A�\���X�g�Ƃ��Ă��劈��Ă���Q�l�̃s�A�j�X�g���g���j�b�g�A�u�E���g���E�s�A�m�f���G�b�g�v�ɂ���ĉ��t����Ă��܂��B����܂łɁA���̃��[�x���łQ���̃A���o���������[�X���Ă��܂����A����́u�t�����X�̂Q��s�A�m���y�̑��l���ƐF�ʊ��̖L�����Ɏ䂩��v�A����ȑI�ȂɂȂ����̂������ł��B �c������́A�����Ő��܂�A15�̎��ɒP�g���V�A�ɕ����āA�s�A�m�̏C�s���Ȃ��������ł��B�Ȃ��A��قǂ̃W���P�b�g�̃C���X�g�́A�c������̎������̑�\�A萒J�͎q����i��͂�s�A�j�X�g�j���`���ꂽ���̂Ȃ̂������ł��B ��������̕��́A�l�I�ɂ͂��Ȃ�O�ɏ�������A�}�`���A�I�[�P�X�g���̃\���X�g�Ƃ��ċ��������A�Ƃ�����������܂��B����́A2012�N�̉��t��A����20�N�ȏ�O�̂��Ƃł����A�܂������Y�p��w�̊w���������c������́A���t�}�j�m�t�́u�s�A�m���t�ȑ�Q�ԁv�����t���Ă��������܂����B���̎��̎ʐ^������ł��B   ���́A�V���~�i�[�h�̍�i�A�u�A���_���e�ƃX�P���c�F�b�e�B�[�m�v�Ɓu���@���X�E�J���i���@���X�N�i�ӓ��Ղ̃����c�j�v�́A��������ƂĂ���i�ŃL���b�`�[�ȋȁA�����܂łŁA�ނ�̕\���͂̕��̍L�����@���ɓ`����Ă��܂��B �����āA�h�r���b�V�[�́u�q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�ȁv�B�������ȉƎ��g�̕ҋȂł����A�I�[�P�X�g���ȏ�ɓ�������Y�킹�Ă���̂��A�������ł��ˁB �����F���́u���E���@���X�v�ƁA�~���[�́u�X�J�����[�V���v�́A���̕Ґ��̒�Ԃł��ˁB���Ƀ~���[�̕��́A�I�Ȃ̃��Y�������ƂĂ����_���Ɋ������܂��B �����v�[�����N�́u�V�e�[�����ւ̑D�o�v�Ƃ����̂́A���߂Ē����܂������A����Ȃ�ƐS�ɓ����Ă���A���ȋȂł��ˁB ���̌�ɁA�K�����ƕ��͋C�̕ς�����W�������F�́u�p�`���R�v�������܂��B�^�C�g�����炵�Ă������ł����A�������͓��{�́u�p�`���R�v�̂��Ƃł��B����������ȉƂ̓p�`���R���ƂĂ��C�ɓ����������ŁA����ȋȂ܂ō���Ă��܂��Ă����̂ł��ˁB���������ǂ����p�`���R�Ȃ̂��Ƃ����A�s���a���Ƒ剹���̘A���ł����A���̃A���o���̒��ł��ł��C���p�N�g���������Ȃł��傤�B ���̌�ɁA�f���e�B���[�͂��ҋȂ����A�h�r���b�V�[�́u���̌��v�ł��B�I���W�i���͂������s�A�E�\���ł����A���̖������̂܂܂Q��s�A�m�ɈڐA�������炵���ҋȂł��B���������A�uF�v�ƁuA��v�Ƃ����A�Z�R�x�̂Q�̉������Ŏn�܂������ɁA��u�ŒW��������O�ɍL����A�Ƃ����A�܂��Ɋ�ՓI�ȍ�i�ł����A���̖����A���̂܂܂��̕ҋȂɂ��p����Ă��邱�Ƃɂ���������܂��B CD Art Work © NAMI RECORDS Co., Ltd. |

||||||

�m���A���̃V���[�Y�����߂ďЉ���̂́A2014�N��11���ł������A���̎��_�Łu���݂܂łɂ��悻�O���̈�̃J���^�[�^�����t����Ă��܂�����A����10�N������Ί������Ă��܂����Ƃł��傤�v�ƌ����Ă����̂ł����A���́u10�N�v���o���Ă��A�܂��قڂU�������B������Ă��܂���A����ɂ���10�N���炢�͕K�v�Ȃ̂ł��傤�ˁB ������l����ƁA�ŏ��ɋ���J���^�[�^�̑S�Ș^���������������w�����[�g�E�������N�́A1970�N����1984�N�܂ł́u�������v15�N�ł��̎d���𐬂��������̂ł�����A�債�����̂ł��ˁB ���Ǝv���ƁA�I�����_�̃s�[�^�[�E�����E���[�V���N�Ȃǂ́ABRILLIANT���[�x���ɁA1999�N�̂P�N�Ԃ����őS�Ȃ�^�����Ă��肵�܂�����A�s�v�c�ł��ˁB ����̑�45�W�ɂ́A2023�N�R���ɘ^�����ꂽBWV74�A2014�N�R���ɘ^�����ꂽBWV86�A������2022�N�ɘ^�����ꂽBWV41�̂R�Ȃ����߂��Ă��܂��B���̂悤�ɁA�����ԑO�̘^���������Ă���Ƃ������Ƃ́A������������܂������[�X����Ă��Ȃ��X�g�b�N�͂��Ȃ肽�܂��Ă���Ƃ������ƂȂ̂�������܂���B���Ƃ�����A�^�����̂͂��łɂقڊ������Ă���Ƃ����\��������܂��ˁB BWV 74�uWer mich liebet, der wird mein Wort halten�i����������l�́A���̌��t�����Ȃ����j�v�́A1725�N�̐���~�ՍՂ̂��߂ɍ���܂����B�I�[�v�j���O�́A�g�����y�b�g�ƃe�B���p�j�ɂ���āA�j�T�I�ȕ��͋C������オ��܂��B�����\�v���m�̃A���A�ł́A�o�b�n�ł͂��Ȃ��݂̊y��A�I�[�{�G�E�_�E�J�b�`���ɂ��I�u���K�[�g��������������������i�������I�j�B���̊y��́A���_���E�I�[�P�X�g���ł̓R�[���E�A���O���i�C���O���b�V���E�z�����j�ɒu���������܂����A�����ł͂������{���̃s���I�h�y��̏a�����F�����킦�܂��B ���̊y��͍Ō�̃A���g�̃A���A�̎����A�Q�{�̃I�[�{�G�ƂƂ��ɓo�ꂵ�܂��B�����ɂ̓\���E���@�C�I������������āA�₩�ȃR�����g�D�[�����I����\���X�g��グ�Ă��܂��B�Ō�̃R���[�����A�ƂĂ����߂₩�ɏI���̂��A��ۓI�ł��B BWV 86�uWahrlich, wahrlich, ich sage euch�i�ق�ƂɁA�ق�ƂɁA���͂��Ȃ������Ɍ��܂��v�́A1724�N�̂T��14���A�����Ռ�̑�T���j���̂��߂ɍ���܂����B���̋Ȃɂ͍������g���Ă��Ȃ��̂ŁA�I�[�v�j���O�̓o�X�ɂ��A���I�[�\�ł��B���t�͌��y��ƁA�I�[�{�G�E�_���[���Ƃ����A���ʂ̃I�[�{�G�����Ⴂ����̊y�킪�g���Ă��܂��B����ȊO�̍����NJy��͂���܂���B�����ʼn̂��Ă���\���X�g�́A�Ȃ̉��₩���Ƀ}�b�`�����S�n�悭�y�����ł����B �����A���g�̃A���A�ł́A�\���E���@�C�I�������ƂĂ��Z�I�I�ȃI�u���K�[�g�����t���Ă��܂��B����ɉ����āA�ʑt�ቹ�̃I���K�����A�ׂ��������ʼn��V���Ă���̂��X�������O�ł��B �^�ɓ����Ă���R���[���́A���������ɓo�ꂷ��\�v���m�����̂S�l�̃R�[���X���̂��Ă��܂��B�����炭�A�o�b�n�̎���ɂ̓\�v���m�̃\���������̂ł��傤�ˁB ���̌�̃e�m�[���̃A���A�́A���y�킪���t�A�Ȃɂ��A�@�����悤�ȉ����݂̂��鉹�y�ł��B�Ō�̃R���[���́A�\���X�g�����ʼn̂��܂��B BWV 41�uJesu, nun sei gepreiset�i�C�G�X��A�������̂�����j�́A1725�N�̐V�N�A�P���P���ɉ��t����܂����B���̋Ȃ̃I�[�v�j���O���A�e�B���p�j�ƃg�����y�b�g��������ĉ₩�Ɏn�܂�܂��B�����ł̓I�[�{�G���R�{�����Ă���̂ŁA�r���ʼn��₩�ȕ�����S���Ă��܂��B����ɑ����̂��A�ӊO�ȃt�[�K�ł��B ���̃I�[�{�G��������������\�v���m�̃A���A�́A�ƂĂ����킢�炵���Ȃł����B���̎��̃A���g�̃��V�^�e�B�[���H���A�ƂĂ��ւ������ȃh�C�c�ꂾ�����̂�������Ǝc�O�ł��ˁB���̌�́A�s�b�R���E�`�F���Ƃ����y��̃I�u���K�[�g�Ńe�m�[���̃A���A�A�o�X�ɃR�[���X������������V�^�e�B�[���H���o�āA�͋��������̃R���[���ŏI���܂��B CD Artwork © J.S. Bach-Stiftung, St.Gallen |

||||||

����ȍ~�A�T���E���h�Đ��̖ʔ����ɖڊo�߂Ă���ƁASACD�̃}���`�`�����l�����n�߂��Ƃ������Ƃł��B�����A�ȂA�ꉞ���C�����E�t�B�������t���Ă���Ƃ͌����Ă��A���Ƃ��������ȃZ�[���X�ŁA�قƂ�ǁu��������v�̌`�Ŏs��ɏo�Ă������̂ł�����A����قNJ��҂����Ă��Ȃ������̂ł���ˁB�u�T���E���h�E�T�E���h�v�Ƃ͏����Ă���܂����A������ǂ�����Ŏc��������t�������āA�����ɂ��T���E���h���ۂ�������ł����グ�����̂Ȃ̂ł́A�Ǝv���Ă��܂����ˁB �Ƃ��낪�A���߂ăT���E���h�Ή��̃I�[�f�B�I�Œ����Ă݂���A����͂���Ȃ��������Ȃ��̂ł͂���܂���ł����B��������A���y��̓t�����g�Ƀt�@�[�X�g�E���@�C�I��������R���g���o�X�܂ł�������E�ɏ��ɕ���ł��܂����A�NJy��̓��A����A�g�����y�b�g�͉E�A�z�����͍��Ƃ����������Œ������Ă��܂��B�Ŋy������A����ł����ˁB ���ꂪ�^�����ꂽ�̂�1994�N�ł�������A�f��Ȃǂł͂��łɃT���E���h�Ƃ������̂͊J������Ă��܂������A���y�ł͂܂������������̂͂Ȃ������͂��ł��B�Ƃ������A����ȑO�A1970�N��ɋN�������u�S�`�����l���v�Ƃ����t�H�[�}�b�g���A�Đ����u���������ċK�i�̓��ꂪ�o���Ȃ��������߂Ɋ��S�ɓڍ����Ă��܂����Ƃ������j�����������߂ɁA�I�[�f�B�I�̐��E�ŃT���E���h���܂����𐁂��Ԃ����̂́A2000�N�����SACD���J�����ꂽ�Ƃ��Ȃ̂ł��傤�� �܂�A���̘^�����s��ꂽ����́A�����炭�A�}���`�g���b�N�ł̘^���͍s���Ă����̂ł��傤���A����͂����܂ł̂Q�`�����l���̃X�e���I�Ƀ~�b�N�X����ė��ʂ��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�b�N���b�g�ɂ��ƁA�����ł̘^���ł�48�{�̃}�C�N���g���Ă����̂������ł��B�ł�����ASACD�̎��オ�����Ƃ��ɁA���̃}���`�`�����l���̉�������A�T���E���h�p�Ƀ~�L�V���O���s���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �u�b�N���b�g�ɂ́A���C�����E�t�B���́A�܂�1993�N����A�e���݂₷���Ȃ��}���`�g���b�N�Ř^�����n�߂āA150���ɂ��y�ԃR���N�V���������グ�Ă����Ə�����Ă��܂��B �ł�����ASACD���X�����f�r���[�����̂ɍ��킹�āA���̃}���`�g���b�N����T���E���h�̃~�L�V���O���s�������̂��A�V����SACD�̃V���[�Y�Ƃ���2000�N��̏����Ƀo�W�F�b�g�E�v���C�X�Ŕ̔����Ă����̂ł��傤�ˁB ���̃A���o���ł̎w���҂́A���[���E�V���m�t�ł����B���݂ł͂���80���Ă��܂����A�܂��w�������𑱂��Ă��邻���ł��ˁB���̘^�����s��ꂽ����́A�܂��ɂ��́u�ϑԁv����\�ɏo���āA�ƂĂ��G�L�T�C�e�B���O�ȉ��t���J��L���Ă��܂����ˁB ���t�Ȗڂ́A���ׂă`���C�R�t�X�L�[�̍�i�ŁA���z���ȁu�����I�ƃW�����G�b�g�v�A�C�^���A��z�ȁA�u�G�E�Q�j�E�I�l�[�M���v���烏���c�ƃ|���l�[�Y�A�����čŌオ�u1812�N���ȁv�ƁA�܂��ɃI�[�f�B�I�f���̂�����̂���ł��B ����A���߂Ē��������Ă݂�ƁA�܂��A���̉��t�̐����̍����ɋ�������܂��B���y��̑����p�b�Z�[�W�Ȃǂ́A�ƂĂ������A�ꎅ����ʃg�D�b�e�B�͌����Ƃ��������悤������܂���B�����A���̉����̂́A�Ȃɂ��J�T�J�T���Ă��Ă�����Ə����ɂ�����悤�ȋC�����܂��B������������A�����o�[�̐l�������܂葽���Ȃ������̂�������܂���ˁB �ł�����A���ǂ��A�܂��Ƀh�h��ȃT�E���h�Ŕ����Ă���ƁA���y��͂�����ƒ��������炭�Ȃ��Ă��܂��Ă���ł��傤���B �Ȃ�Č����Ă��A��Ԃ̒����ǂ���́A�Ō�́u1812�N�v�ł��傤�ˁB�Ō�̂�����̑�C�̉��Ȃǂ́A���������������Ŏ��E�����Ȃ��قǂł��B�������܂��āu�ԉv�܂ŏオ���Ă��܂�����ˁB �Ƃɂ����A�X�J�b�Ƃ����T�E���h�����킢�����Ƃ��ɂ͂����Ă��̉��ł����B�����������̂��A���݂ł͖łт������Ă���A�Ƃ����̂́A��䂵�����Ԃł��B SACD Artwork © Membran Music Ltd. |

||||||

����ɂ��Ă��A���Ă̓I�[�}���f�B�̂悤�ɁA42�N�Ԃ��t�B���f���t�B�A�nj��y�c�̉��y�ē߂��l������̂ł�����A����͕ς�����Ƃ������Ƃł��ˁB���V�������{�X�g�������y�c�̉��y�ē�29�N�������Ă����Ȃ�āA���ł͂ƂĂ��M�����܂���B�]�k�ł����A�N���̃e���r�Ō�����ꂽ�ނ̕ς��悤�ɂ́A�����܂����ˁB �g�[���L�����X�g���[�nj��y�c��2016�N����v���C�x�[�g�E���[�x���������܂����B���̃W���P�b�g�ł͍��n�̊�ʐ^���傫���t�B�[�`���[����Ă��܂�������A�܂��ɔނ͂��̃I�[�P�X�g���́u��v�Ƃ��āA�N�Ղ��Ă������ƂɂȂ�܂��ˁB���̃W���P�b�g�����āu�������I�v�Ǝv�����l�����Ȃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���̃��[�x���́A�N�ɂR�`�S���Ƃ����y�[�X�ŃA���o���������[�X���Ă��Ă��܂��B�����āA���̊Ԃɂ��A���n�̎w���ɂ��}�[���[�̌����Ȃ��P�Ԃ���T�Ԃ܂ł������Ă��܂��Ă��܂����B�܂��A���ƂP�N�Ŏc��̂S�Ȃ�^������͖̂����ł��傤���A����͂���łȂ��Ȃ��̃R���N�V�����ɂ͂Ȃ��Ă��܂��B ���̒��́u�����ȑ�P�ԁv�͍�N�̂R���ɃE�B�[���̃��W�[�N�t�F���C���U�[���Ń��C�u�^�����ꂽ���̂��A12���Ƀ����[�X���ꂽ����A���ꂪ�����T�u�X�N�Œ�����悤�ɂȂ�܂����B ���̃u�b�N���b�g�̒��ŁA���n�͂��̋Ȃɑ���v��������Ă��܂��B�ނ������̂����Ŕ������ŏ��̃��R�[�h�����̋Ȃ������̂������ł��B�w���҂̓o�[���X�^�C���Ƃ������Ƃł�����A�����炭1966�N�ɘ^�����ꂽCBS�Ղł��傤�B  �Ƃ͌����Ă��A���ł͂��͂�o�[���X�^�C���Ɠ��i�ɕ���ł��鐢�E�I�Ȏw���ҁA�ƂȂ�������ɂ́A���ꂾ���ŏI���킯�͂Ȃ��A�������ނȂ�ł͂̕\�����O�ʂɏo�Ă���̂́A���R�̂��Ƃł��傤�B �����āA�o�[���X�^�C���Ƃ͌���I�ɈقȂ��Ă���̂��A�u�Ԃ̏́v�̑}���ł��B�������̂悤�ɁA���̌����Ȃ͉��x���������J��Ԃ��Ă��āA�ŏ��ɍ�������̂ƌ��ݕ��ʂɉ��t�������̂Ƃ́A�͂��Ȃ�p���قȂ��Ă��܂��B����Ȓ��ŁA���́u�Ԃ̏́v�Ƃ����̂́A�����́u��Q�y�́v�Ƃ��č���܂����B���̍��́A���̊y�͂ɂ��A���̂悤�ȁu�\��v���t�����Ă����̂ł��ˁB�������A�ŏI�I�Ƀ}�[���[�́A���́u�Ԃ̏́v�̊y�͂��폜�A�y�͂��Ƃ̕\����폜���āA�S�y�͌`���̍��̌`�ɉ��߂��̂ł��B�����āA���̎��ɂ́A�����ȑS�̂̕\��ł��������u���l�v�Ƃ����^�C�g�����폜����Ă��܂��B ���������o���ł�����A���݂ł͂��́u�Ԃ̏́v�͂��͂�u�����ȑ�P�ԁv�̃R���e���c�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��邽�߂ɁA�������t���邱�Ƃ������Ă�����͌����ȂƂ͕ʂ̂Ƃ���ʼn��t�����̂����ʂł��B ������A���n�́A�}�[���[���ŏ��ɍl������Q�y�͂̈ʒu�ɒu���āA�S�T�y�͂��琬������ȂƂ��ĉ��t���Ă���̂ł��ˁB �������A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A���݂ł͉��̈Ӗ����Ȃ��A�}�[���[�̈ӎu�ɂ��w�����̂ł��邱�Ƃ͖����ł��B�����A�u�Ԃ̏́v�Ɏg���Ă���e�[�}�́A���ۂ͑��̊y�͂ɂ��`��ς��ēo�ꂵ�Ă��܂�����A���������Ӗ��ł͈�T�ɐ�̂Ă�����̂ł�����܂���B�ł�����A���n�͂��̃����f�B�����В����Ăق��������̂ł��傤�ˁB ���̌��ʁA�ǂ��������ƂɂȂ����̂��A����͎��ۂɒ����Ă���������������܂���B CD Artwork © Niederösterreische Tonkünstler Betriebsgesellschaft m.b.H. |

||||||

�ޏ��̌o���́A���t�@�G���E�g�����B�U�[�j�ƃp�g���b�N�E�K�����Ɏt�������Ƃ����Ƃ��납��n�܂��Ă��܂��B����ɁA�o���g���g�E�N�C�P���ƃW�F�[���Y�E�S�[���E�F�C�̃}�X�^�[�N���X����u���Ă���̂������ł��B�Ȃ��Ȃ����L���W�������ł̌��r��ς�ł������Ȃ̂ł��ˁB����ɁA�ޏ��̓`�F�����w��ł���̂������ł��B ����̃A���o���̃^�C�g���́A���e����ŁuALTER EGO�v�A�u������l�̎��v�Ƃ����Ӗ��ł��ˁB�܂�A�ޏ��������Ŏ��グ����i�́A���ׂăI���W�i���̓��@�C�I�����ƃs�A�m�̂��߂ɍ��ꂽ�ȂȂ̂ł��B���̃��@�C�I�����̃p�[�g���t���[�g�ɒu�������āA�V����������l�̐l�i��^�����A�Ƃ����Ӗ������߂��Ă���̂ł��傤�B �����ł͂R�̍�i�����t����Ă��܂����A�Q�ԖڂƂR�Ԗڂ̃t�H�[���ƃt�����N�̃\�i�^�́A���łɁu�t���[�g�E�\�i�^�v�Ƃ��Ă��������ʂɉ��t����Ă��܂����A���̊y����������Əo����Ă��܂�����A�����̃t���[�e�B�X�g�����p�[�g���[�Ƃ��Ď��グ�Ă��܂��B�����A�ŏ��ɉ��t����郌�X�s�[�M�́u�T�̏��i�v�Ƃ����̂́A���������I���W�i���̃��@�C�I�����Ȃ����������Ƃ�����܂���A������t���[�g�ʼn��t����̂͂��ꂪ���߂Ă̂��ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ����́A�����ʂ�T�́A���ꂼ��ɃL�����N�^�[�̈قȂ�y�߂̉��y���W�߂����̂ł��B�P�Ȗڂ́u���}���c�@�v�ŁA�L�ѐL�тƂ����̂��������܂��B�Q�Ȗڂ́u�I�[�o�[�h�i���̉́j�v�A�y�₩�ȂQ���q�̋Ȃł��B�R�Ȗڂ́u�}�h���K���v�A�R���q�̗D��ȃ_���X�ł��B�S�Ȗڂ́u�q��́v�A�����ʂ�A�q����Q�������邽�߂̗D�����Ȃł��ˁB�����čŌ�́u�������X�N�v�́A���̒��ł͉��t���Ԃ���Ԓ����A�Z�I�I�ȃp�b�Z�[�W���o�ꂷ���Ȃł��B������̋Ȃ��L���b�`�[�ȃ����f�B�ŁA�T�����I�ȕ��͋C���������܂��B ����̓l�b�g�ɂ������y�������Ȃ��璮�����̂ł����A�t���[�g�ł͏o�Ȃ�B��ȉ��̉����g���Ă���Ƃ���́A�K�X�P�I�N�^�[�u���������������Ă��܂����ˁB���ꂪ�A���̋Ȃɑ���u�g�����X�N���v�V�����v�̂��ׂĂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �����ł̃t���[�g�̉��́A�܂��ɃG���W�j�A�̘r�̌������ƁA�O��I�ɖڗ��悤�ɂȂ��Ă��܂�������A�ޏ��̉��͂ƂĂ��p���t���ɒ������Ă��܂��B�����āA���̒�����́A�m���ȉ̐S���������Ă��܂����B ���̃t�H�[���̃\�i�^��P�Ԃ́A�p���̉��t�Œ��������Ƃ�����A�����ɂ����t�����X�I���n���ȃC���[�W������܂������A����͑S���ʂ̃C���[�W�ʼn��t���Ă���Ă��܂����B�ޏ��̋��x�ȉ���O�ʂɏo�����A�n�[�h�ȃC���[�W�ł��ˁB �����āA�Ō�͊��S�Ƀt���[�g�E�\�i�^�Ƃ��Ē蒅���Ă���t�����N�ł��B�L�y���ŗ���Ă��܂��ˁi����́u�t�����N�i���v�j�B���̋Ȃ́A���ꂱ���S�[���E�F�C�ƃA���Q���b�`�ɂ�閼��������܂�����A���ꂪ�X�^���_�[�h�ɂȂ�Ƃ�����Ɛh���ʂ�����܂��B���x�b�J�E�^�C�I�̉��t�́A�ƂĂ�������Ƃ��Ă��ĉ��̕s�����Ȃ��̂ł����A�����Ɖ��F��ς���悤�ȍH�v�Ƃ��A�e�[�}�ׂ̍₩�ȃj���A���X�Ȃǂɖڂ������悤�ɂȂ��Ă���A�������������N�������̂ɂȂ��Ă������Ƃł��傤�B CD Artwork © Brilliant Classics |

||||||

����ł��A���̃V���[�Y������������Ă���Ă��邱�Ƃɂ́A�ԈႢ������܂���B���ɁA�z�[���S�̂̋����������Ղ��������Ă��āA�����ꂽ���ɒ�������c�����ƂĂ����̂��镵�͋C�����o���Ă���Ă��܂��B �����A��͂�}�O�l�e�B�b�N�E�t�B�����Ƃ͌����Ă��A�����̎��̗͔̂������Ȃ��悤�ŁA�����̂��̂́A����̂��̂ɔ�ׂ�Ɩ��炩�ɗ��Ă��邱�Ƃ��͂�����킩��܂��B �����́A���{�ł������Ղ��L���O���R�[�h�ɂ���ă����[�X����Ă����悤�ł����A����LP�̐����ɂ������ẮA�L���O��DECCA�̐��i�����Ƃ��Ɠ����悤�ɁA�J�b�e�B���O�̓��[�x���ōs���Ă��āA���������������^���}�U�[�i���^���}�X�^�[�H�j�𑗂��Ă��炢�A����������{�ŃX�^���p�[������ăv���X�����Ă����悤�ł��ˁB�ł�����A�����͍����Ղł����Ȃ�̃n�C���x�����ۂ���Ă����ł��傤����A�����̉�����LP�Ŋ��\���Ă����l�͂��������̂ł��傤�ˁB �����Ă݂��̂́A���t�}�j�m�t�̌����ȑ�Q�Ԃł��B�^�����ꂽ�̂�1961�N�A�������A����35mm�V���[�Y�Ƃ��čŏ��Ƀ����[�X����Ă������R�[�h�������͂��ł��B�ł�����A�����A���Ȃ�̗ɂ��炳��Ă���ȁA�Ƃ��������͂��܂����B�Ƃ͌����Ă��A���̑f���̗ǂ��͂悭������̂ŁA������x������āA�u���Ă͂���Ȃ̂������̂��낤�v�Ƃ�������z�����Ȃ��璮�����Ƃ��o���܂����B �������A���̋Ȃł̎�l���͊ԈႢ�Ȃ����y��ł��傤����A���̃p�[�g����������Ƒ��݊����ւ��Ă����̂́A�ƂĂ����ꂵ�����Ƃł����B�ȂA���̋Ȃ̃I�[�P�X�g���[�V�����Ƃ�����A����������Ȃ��قǓ���g��ł��āA�Ƃ�ł��Ȃ����ׂ����܂�Ă���̂ł����A����Ȓ��������������Ăǂ�Ȏ��ɂ����̃p�[�g�ɏ������Ƃ������Ƃ͂���܂���ł����B �����A���̉����̉��t���Ԃ��g�[�^����46:20�����Ȃ��Ƃ����̂��C�ɂȂ�܂��B���ʁA���̋Ȃ͂P���ԋ߂�������͂��Ȃ̂ɁB �����ŁA�͂��Ǝv���������̂��A���̋Ȃ͈ȑO�́A�{���̃X�R�A�������J�b�g�����łʼn��t����Ă����A�Ƃ������Ƃł��B  �b�ɂ͒����Ă��܂������A���̌����͏��߂ĂȂ̂ŁA���̍ۂł�����ǂ̒��x�̃J�b�g���s���Ă���̂��A�m���߂Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B ��P�y�� �Ƃ������Ƃł����B�m���ɁA���̋Ȃ͒�������Ɗ�����l�͑����ł��傤���A��ȉƂɂ��Ă݂�ΕK�v�����炱���܂Œ��������̂ł��傤����i�J��Ԃ��ɂ��A�Ӗ�������܂��j�A��͂肱�̃J�b�g�͖\���Ƃ����ق��͂���܂���B�܂�A���ꂪ�s��ꂽ����ɂ́A�܂��u���b�N�i�[�Ȃǂ��Z�k�łł��y�������t����Ă����͂��ł�����A����Ȏ��ゾ�����A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

�����ʼn��t����Ă���̂̓`���C�R�t�X�L�[�́u�����ȑ�S�ԁv�i���oLP�FCC-11021/1963�N�^���j�ƁA�u����݊���l�`�g�ȁv�iCC-11027/1964�N�^���A�J�b�v�����O�̓��F���f�B/�X�^�C���o�[�O�ҋȂ́u���y�l�d�t�ȃz�Z���v�j�ł��B �Ȃ�ƌ����Ă��A���̃��[�x���̓����́A���̉��̗ǂ��ł����B�i*�j�����Ř^���Ɏg���Ă����̂́A���ʂ̎��C�e�[�v�ł͂Ȃ��A�u35mm�E�}�O�l�e�B�b�N�E�t�B�����v�Ƃ������̂������̂ł��B���C�e�[�v�Ƃ����̂́A������u�I�[�v�����[���E�e�[�v�v�Ƃ����A6.3�o���̔�����ȃe�[�v�ł��B����̑���ɁA�f��Ŏg���Ă���35mm���̃t�B�����Ɏ����̂�h�z�������̂��A�u35mm�E�}�O�l�e�B�b�N�E�t�B�����v�ł��B�i**�j ���̉f��p�t�B������Z�����Ďg���Ă����̂��A���ẴA�i���O�E�J�����i�t�C�����E�J�����j�ł��B  �i*�j����́A�����L�������łȂ��A���s�X�s�[�h�������̂ŁA��葽���̃f�[�^��^���ł��܂�����A���g�������������܂ŐL�сA�𑜓x�������Ă���͂��ł��B����ɁA���݂����C�e�[�v�̂R�{�ȏ゠��̂ŁA������������ɏ㉺�̃e�[�v����̎��C���]�ʂ����Ƃ������ۂ��y���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B ���̃t�B�������g����1959�N�ɍŏ��ɘ^�����s�����̂́A�u�G���F���X�g�v�Ƃ������[�x���ł����B����ɑ������̂��A�u�}�[�L�����[�v�Ƃ����A���݂ł������ł���������o�Ă���f���炵���^���̃��[�x���A�����āA��������ɂ�͂肱�̕������̗p�����̂��A���́u�R�}���h�v���[�x���ł����B�����ł́A�^���G���W�j�A�Ƃ��āA�}�[�L�����[�̃��o�[�g�E�t�@�C�����N�p����Ă��܂�����A�����ǂ��͓̂��R�ł��B �����A���̘^���̓t�B�����ƁA����ɘ^�����čĐ�����@��Ƃ̑o���ɐ�p�̂��̂��K�v�ł��̂ŁA���̌�A�e�[�v���R�[�_�[�̐��\���オ���Ă���ƁA���̕����͔p��Ă��܂��܂����B�i**�j�ł�����A����̏�CD���ɂ������ẮA���́u35mm�E�}�O�l�e�B�b�N�E�t�B�����v���璼�ڃf�W�^���������Ƃ͍l���ɂ����ł��傤�ˁB�ē��ł́u�I���W�i���E�}�X�^�[�e�[�v���烊�}�X�^�����O���ꂽ�v�Ƃ���܂�����A���łɎ��C�e�[�v�Ƀg�����X�t�@�[���ꂽ���̂��}�X�^�[�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �Ƃ͌����Ă��A�����z�M�Œ���������ł��A���Ȃ�I���W�i���̍��������ێ��ł��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�͂��܂��B�u�����ȑ�S�ԁv�ł́A�킸���Ɍo�N�̂悤�Ȃ��̂�����������̂́A���y��̉��₩���ƁA���NJy��̉₩���ɂ́A�ŐV�̃f�W�^���^���ɂ������Ȃ��قǂ̍����N�I���e�B�������邱�Ƃ��ł��܂��B ����ȉ��̒�����́A�X�^�C���o�[�O�̂ƂĂ������ȉ��y���`����Ă��܂����B���͉₩�ł��A���y�̍����͂ƂĂ������Ȃ��̂������܂��B���ɁA��S�y�͂̂��Ȃ�x�߂̃e���|�ݒ�ɂ́A�Ȃɂ��ނ̃|���V�[�̂悤�Ȃ��̂��`����Ă��܂��B��������ɐ���̂ł͂Ȃ��A���������ȉƂ̏��������̂��Ă��炢�����A�݂����ȁB ���̂P�N��ɘ^�����ꂽ�u����݊���l�`�v�ɂȂ�ƁA��R���ɓ������������Ă��܂����B����́A������������̏�Ԃ�����قǐi��ł��Ȃ������̂�������܂���B�`�F���X�^�̉��ȂǁA�{���Ƀ��A����������܂����ˁB �^���̋Z�p�I�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�Ⴆ�t���[�g�t�҂Ȃǂ͕ʂ̐l�ɑ����Ă����̂�������܂���B�����Ȃł͂��Ȃ�ڗ����Ă����k�Ƀr�u���[�g���A�����ł͑S���������܂���ł�������B *����**�̕����́A���r�Y��/�}�C�N���O���[������f�W�^���� �����i1981�N/���W�I�Z�p�Њ��j���Q�l�ɂ��܂����B CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

�ł�����A���̐V���������o�[��I�Ԃ��߂̃I�[�f�B�V�����ɂ́A���E�����牞�傪�E������̂������ł��ˁB����Ȓ�����I�ꂽ�����o�[�ł�����A���̍������x�����ێ����邱�Ƃ��o����̂ł��傤�B ���̃O���[�v�̌����T�C�g�́A����ȃ����o�[�̕ϑJ�����J�Ɍ���Ă��܂����A�v���Ԃ�ɂ��̃y�[�W�����ɍs������A����Ȏʐ^���f�ڂ���Ă��܂����B  ����Ȃɕp�ɂɃ����o�[���ւ���Ă���Ƃ����̂ɁA�O���[�v�S�̂̃e�C�X�g���S���ς���Ă��Ȃ��A�Ƃ����̂��A���ٓI�Ȃ��Ƃł��ˁB�ǂ̎���̔ނ���Ă��A���̓Ɠ��ȃX�^�C���Ɖ��y���́A�͂�����`����Ă��܂��B ����Ȕނ�̃��p�[�g���[�́A����ƃW�����������A�ƂĂ����L�����̂ŁA���̋Ȑ��͉���ȂƂ������Ă��܂��B����ɁA�����̋Ȃ����ł͖O�����炸�A������̍�ȉƂ����ɐV�����Ȃ̈Ϗ����p�ɂɍs���Ă��܂��B����Ȓ��ŁA�W�F���W�E���Q�e�B�Ƃ����r�b�O�l�[���ɈϏ������uNonsence Madrigals�v�Ƃ����g�Ȃ́A1988�N�Ƀx���������y�Ղōŏ��̂S�Ȃ���������ĉ��t����A���̌㗂�N�ɂT�Ȗڂ������h���ŁA�����1993�N�ɂU�Ȗڂ��n�_�[�X�t�B�[���h�ŏ�������܂����B�����͂U�Ȃ܂Ƃ܂���SHOTT����o�ł���Ă��܂��B�����āA1995�N�ɁASONY�̃��Q�e�B�E�G�f�B�V�����̂��߂ɘ^������܂����B �L���O�Y�E�V���K�[�Y���uWonderland�i�s�v�c�̍��j�v�Ƃ����R���Z�v�g�ł��̃A���o����������̂�2022�N����2023�N�ɂ����Ăł����B����2023�N�Ƃ����̂́A���Q�e�B�̐��a100�N�ɂ�����̂ŁA���̋Ȃ𒆐S�ɂ��āA���̊Ԃɔނ炪����܂łɈϏ����Ă����A���̃R���Z�v�g�ɍ��v����Ȃ��A���Q�e�B�̑O��ƋȂ̊ԁA�V�����ɑ}������A�Ƃ����`�̃A���o�����o���オ�����̂ł��B �ȑO�A�������́u���Q�e�B�̑S�����ȏW�v�Ƃ����A���o�������グ�����ɁA���̋Ȃ������Ă��Ȃ��������Ƃɋꌾ��悵�Ă��܂������A����������������̂ŁA������ɘ^���ł��Ȃ������̂ł��傤�B�Ƃ������A���̋Ȃ́A�m���Ɋy���͏o�Ă��܂����A�L���O�Y�V���K�[�Y�ȊO�̃A�[�e�B�X�g�����t���邱�Ƃ́A�ɂ߂ē���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����A�ނ�́u�����́v�Ȃ̂ŁA�ނ炪�̂��Ȃ����Ƃ������������_�ŁA�u�S�Ș^���v�͒��߂��̂ł��傤�ˁB �m���ɁA����̘^����SONY�̏��^���Ɣ�ׂĂ݂�ƁA�����o�[�͑S�đւ���Ă���ɂ�������炸�A���ׂ̍����j���A���X�Ȃǂ͂܂��ɔނ�ɂ����o���Ȃ��u���v�Ɏd�オ���Ă��܂�������ˁB ���̊Ԃ̋Ȃ̒��ɂ́A�����ŋ߂̓��{�ł̃c�A�[�̂��߂ɍ��ꂽ���{�l��ȉƂ̍�i���Q�Ȃ���܂����B��������A���{���������ƃe�L�X�g�ɓ���Ă���A�ƂĂ��������Ȃł����B ��������A�Ō�ɓ����Ă���|�[���E�p�^�[�\���́uTime Piece�v�Ƃ���1972�N�ɍ��ꂽ�Ȃ��������Ă����Ƃ��ɂ́A����͊m�����Œ������͂����A�Ƃ����v���ɋ���Ă��܂��܂����B���ׂĂ݂���A1979�N��1981�N�ɃL���O�Y�E�V���K�[�Y�̃R���T�[�g�ɍs���Ă���̂ł����A���̂ǂ���ł����̋Ȃ����t����Ă����̂ł���B�������������ł��ˁB CD Artwork © Signum Records Ltd. |

||||||

���ƂƂ��̂�����ɉ��A���B

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |