| 目次 |

|

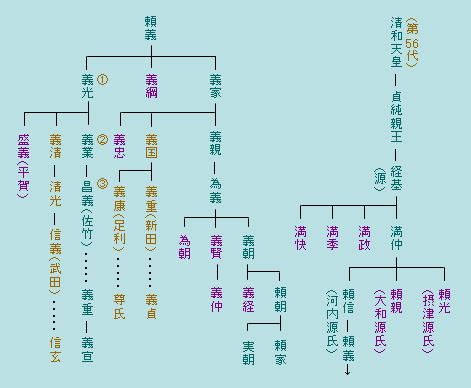

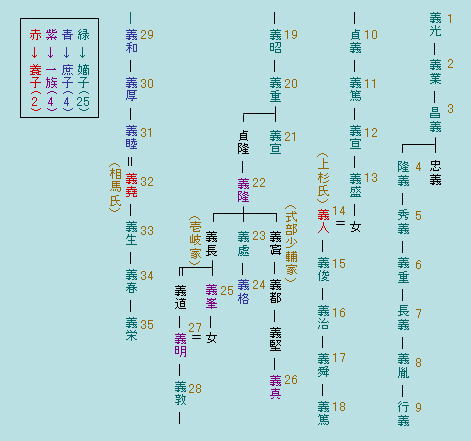

| 佐竹氏発祥 佐竹氏の祖の源義光は源頼義の三男である。前九年・後三年の役で活躍した長兄の義家は清和源氏の嫡流として、4代後に頼朝を輩出することになる。 次兄は義綱であるが、実はこの義綱が3人の兄弟の中で最も優れていて、朝廷からの信任も厚く出世も早かった。これを義家・義光がねたみ、兄弟不和となって義綱は失脚することになる。兄義家の子の義忠殺害の汚名をこうむった義綱は佐渡に流され、その後1132年に追討を受けて自害して果てた。 義光の長男の義業(よしなり)は、嗣子のいなかった義綱の養子に入り、常陸平氏の一族で馬場城主吉田清幹の娘を娶った。しかしながら、義綱の失脚と同時に流浪することになり、その果てに妻の実家を頼って常陸に住み着いた。この時、義業の子、昌義はまだ12~13歳であった。 昌義は先妻の平快幹の娘との間に5男子を設けるとともに、奥州藤原氏の清衡の娘を後妻にもらった。昌義は吉田・藤原両家の力を背景に、1133年、悪政で評判の悪かった天神林正恒を馬坂城に急襲して滅ぼし、馬坂城の城主となった。その後、昌義は近隣の豪族を従え、久慈郡佐竹郷に住み着いた。これが佐竹の名前の由来である。 TOPへ |

|

清和源氏系図 |

|

| 源氏の起源 源氏の起こりは、814年に嵯峨天皇が皇位継承の可能性の低い皇子を臣籍降下させて、源の姓を賜ったことに始まる。その後も皇子が姓を賜る場合の最も一般的なものとなった。その時の天皇の名前をつけて、嵯峨源氏、清和源氏、村上源氏、宇多源氏などと呼び、全部で21流の源氏が存在した。 清和源氏は源氏の中で最も栄え、東国を基盤として武家社会の中核を担った。さらにその中でも経基の子孫が最も繁栄している。経基は清和天皇の六男(貞純親王)の子ということで六孫王と呼ばれているが、実際は第57代の陽成天皇の子の元平親王の子であったらしい。陽成天皇は性格に問題があったので、子孫が祖先を清和天皇に求めて系図を変更したと推測されている。 その根拠は、明治時代に発見された、満仲の子の頼信が岩清水八幡宮に納めた告文の中に書かれていた系譜である。頼信は自分が八幡神(第15代応神天皇)の子孫であることを示すために、父の満仲、祖父の経基と遡っていくが、経基の次は元平親王、その次は陽成天皇であった。わざわざ神様にまでうそをつく必要性がある場面でなく、この系譜の信憑性が高いとされている。 経基には満仲以外にも何人かの子がいて、満政は河内、美濃、尾張源氏の祖、満快は信濃源氏の祖となっている。満仲の子らもそれぞれ源氏を継いでいるが、大江山の酒呑童子を退治したことで有名な長男の頼光の死後は、兵法に優れた末の頼信が一族の中心的人物となった。これ以降、頼信の子孫の河内源氏が源氏の本流となる。 TOPへ |

清和源氏異説 |

| 源満仲 経基の子満仲は、摂津の多田を本拠地としたため、多田の満仲(ただのまんじゅう)と呼ばれた。満仲は安和の変と花山(かざん)天皇退位事件に関わり、藤原摂関家の勢力拡大に貢献することで自らの地位を向上させていった。 安和の変(969)は、藤原氏の意を受けた満仲が、藤原氏の政敵の左大臣源高明と満仲の政敵の藤原千晴らを密告によって排除した事件である。密告の内容は、源高明らが共謀して皇太子の守平親王を廃して為平親王(源高明の娘の夫)を擁立することを企てている、というものであった。もちろんこれはでっち上げであったが、謀略は成功して源高明は菅原道真と同様に大宰府に左遷されてしまう。 花山天皇退位事件は、花山天皇(第65代)の寵愛していた女御が妊娠8ヶ月で天皇の第1皇子を宿したまま病死した際に、藤原兼家が失意の花山天皇を強制的に出家させてしまった事件である。兼家は、自分の娘の詮子と円融(えんゆう)天皇(第64代)の間に生まれた懐仁(やすひと)親王が皇太子であったにもかかわらず、天皇になるのを待てずに花山天皇を無理やり退位させて懐仁親王を一条天皇(第66代)に立て、摂政になったのである。この事件に満仲も主として警備の面で深く関与していたとされる。 この二つの事件を見る限り満仲はずいぶんとずるい感じがするが、当時の武士階級の社会的地位はきわめて低く、このように貴族にへつらっていかなければ、成り上がっていくことはできなかったのである。父経基と同様に満仲は各地の守を歴任し、蓄えた財力と兵力をもとに藤原摂関家に取り入って、藤原氏の軍事参謀の地位を確立したことが清和源氏の発展の基礎となっている。 満仲は生前の位階は正四位下であったが、997年に86歳で亡くなると従三位が遺贈された。室町時代には、満仲の子孫となる足利家の8代将軍義政の働きかけによって従二位が追贈されるとともに神位に叙された。江戸時代には徳川5代将軍綱吉の働きかけにより正一位に叙せられ多田大権現という神号が贈られた。兵庫県川西市の多田院は満仲を祭った神社であり、満仲の遺骸が葬られている。 TOPへ |

|

| 佐竹氏初代は誰か ここでは、『新編佐竹氏系図 原武男編(加賀谷書店)』に従って義光を佐竹氏初代とした。佐竹家譜でも同じである。他にも義光を初代とする資料が多いが、昌義を初代とする資料もある。常陸太田で見た資料では昌義を初代とし、昌義の子の忠義を2代に加えているものが多かった。 昌義の父の義業は、義光の兄の義綱の養子に入ったのだから、佐竹氏の初代を義光にするのはいかがなものか、という気もする。1570年には武田信玄が佐竹義重に『佐竹と武田は義光の子孫であるが、武田が義光の嫡流で佐竹は庶流だ。』という書簡を送っているし、義光は父頼義が後冷泉天皇から下賜された日の丸御旗と楯無鎧を義業ではなく義清に与えている。 しかし義重は『佐竹の祖義業は義光の長男である。義光の兄義綱に嗣子がなく養子に入り、弟の義清が義光の跡を継ぎ武田家の祖となったが、義業は義清の兄であるから嫡流は佐竹である。』と返答している。別にいまさら争うわけではないが、佐竹氏側から見ると、義業が父義光の兄であり官位も高い義綱に養子に行ったということは、より清和源氏の本流に近づいたとも言える。 義光を佐竹氏初代にする意味は、嫡流の始まりが義光であったことと、歴史的に名が残っている義光を初代にしたほうが佐竹氏により箔がつくということであろう。佐竹氏の祖が義光であることには変わりはないが、常陸国久慈郡佐竹郷に住み着き、初めて佐竹の名前を名乗った昌義を初代にするほうが本当は自然なのではないかと思う。 TOPへ |

|

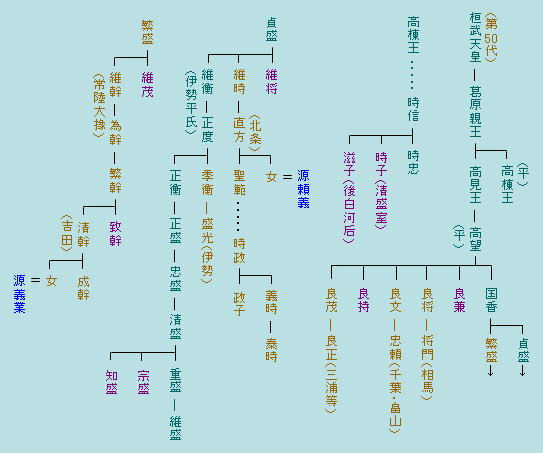

| 平氏とのつながり 佐竹氏は源氏でありながら、平氏ともつながりが深かった。下の系図に示すように、頼義と義業は平氏の一族から妻をもらっている。昌義の妻も清幹(きよもと)の孫であり、昌義が馬坂城を攻める際に清幹から兵を借りる等の援助を受けている。 平氏も源氏と同じく皇族が臣下に下る際に賜る姓の一つである。平氏の中でも桓武天皇の子孫である桓武平氏が最も栄えた。さらに歴史の表舞台で活躍するのは葛原親王の子の高棟王と高見王の子孫である。高棟王の子孫は平関白と呼ばれた平時忠、平清盛の正室の時子、後白河天皇の后の滋子等、堂上(公家)平家として京都の貴族社会で栄えた。 一方、高見王は官位の無いまま早世したため、その子孫は中央で高い官位で活躍することができなくなった。そのため高見王の子の高望王は平の姓を賜って、下総介として坂東に赴任した。以降、その子孫は坂東に大きな勢力を築くとともに、伊勢平氏の平清盛が保元・平治の乱で力を得て中央に進出し、栄華を極めることになる。 このように、最初に坂東で勢力を得たのは平氏であり、源氏はその後から入っていくことになる。そのきっかけが平忠常の乱である。平忠頼の子の忠常は下総を本拠として勢力を振るっていたが、安房国の国司を殺害する事件を起こした。朝廷は平直方を派遣したがこれを平定できず、源頼信が平維幹(これもと)の支援を受けて平定した。この時、頼信の子の頼義も参加して名をあげた。その縁で頼義は平直方の娘を妻にもらうことになる。こうして、坂東平氏に味方することで、源氏は東国で勢力を伸ばしていった。 TOPへ |

|

桓武平成系図 |

|

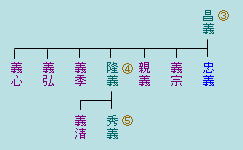

| 忠義について 忠義は昌義の長男で、昌義の死後、佐竹の家督を継いでいる。その後、昌義の外戚(妻の家)の吉田氏に嗣子がいなかったため、佐竹を弟の隆義に譲って吉田氏に養子に入り、常陸大掾(注)を継いだ。従って忠義はれっきとした佐竹歴代当主の一人であり、第4代(昌義が初代なら第2代)とされるべきであった。 しかし忠義は源頼朝挙兵後に頼朝によって謀殺されている。頼朝に帰順の意を表して平服で向かった忠義ではあったが、保元・平治の乱より平氏に味方している上に外戚が平氏であったため、頼朝はこれを許さなかった。また、頼朝挙兵に対して平清盛が忠義の弟の隆義を常陸介に任じさせて対抗させたという背景もある。 その後、頼朝は佐竹征伐のために常陸国府に進み、隆義の子の秀義は金砂山にたてこもってこれを防いだ。城の備えが固くて頼朝は攻めあぐんだが、秀義の叔父の義季が頼朝に内応したため城は落ちた。秀義は命からがら奥州に逃げたが、結局は許されて頼朝に味方し、奥州藤原氏征伐に参戦することになる。 さて忠義の件に戻ると、後白河法皇から平氏追討の院宣(いんぜん)を受けた頼朝に殺された忠義を、佐竹が歴代当主とするのを差し控えたというのが確からしいところである。なお参考までに、常陸にある資料では忠義は金砂山で戦死し、子が無かったため弟の隆義が佐竹を継いだとなっていて、これを根拠に忠義を歴代当主に数えている。頼朝に謀殺されたのは忠義ではなく別人としてる。 注:常陸大掾(だいじょう) 掾というのは国司の役職のひとつで、守(長官)・介(副官)の次の判官(はんがん)に当たる。大国(常陸・上総・大和など13ヶ国)では、さらにこれが大掾・小掾と二人いる。なお、常陸・上総・上野は親王の任国で、介が実質的な長官、大掾が副官ということになる。平国香が常陸大掾に任命され、維幹(これもと)以降は常陸大掾は世襲されるようになり、そのうち職名が家名に転じて常陸大掾氏と呼ばれるようになった。常陸大掾氏は常陸平氏の本家ということができる。 なお、官位については、次の二つのサイトが役に立つ。 官位相当表1 官位相当表2 TOPへ |

|

昌義・忠義・隆義・秀義 |

|

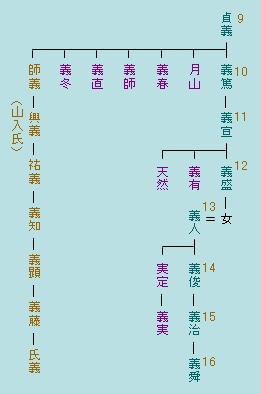

| 義人と山入一揆 戦国の世に謀叛(むほん)はつきものである。佐竹の場合、最も大きな反逆は山入一揆であった。山入氏は9代貞義の7男の師義(もろよし)の子の興義(よりよし)に始まる佐竹の一族である。師義は足利尊氏に従って各地で戦い武功を挙げ、尊氏から常陸国の国安(茨城県久慈郡水府村国安、別名山入)を与えられ、佐竹宗家と比肩する勢力を持っていた。この山入氏の反逆は百年にわたって宗家を苦しめることになる。 さて、1407年に12代の義盛が死去した。義盛に男子がいなかったのと、義盛の弟の義有が病弱、天然がすでに出家していたため、関東管領の上杉憲定の2男の竜保丸(当時8歳、後の13代義人)を養子にもらった。しかしながら、佐竹一族以外から養子をもらうことに反対する者も多く、その中心にいた山入興義は武力に訴え長倉城にこもって反抗した。結局、鎌倉公方の足利持氏の指示のもと、長倉城は陥落して興義は降伏した。 上杉禅秀の乱(1416-7):関東管領の上杉氏は山内家と犬懸家に分かれて交互に管領職についた。上杉氏憲(犬懸家)は若い足利持氏(鎌倉公方)に反発して管領をやめ、禅秀と改名した。管領職は上杉憲基(山内家、義人の実兄)が継いだ。禅秀は持氏・憲基に対して反乱を起こし、佐竹義人は鎌倉府側、山入氏は禅秀側で戦った。禅秀側の急襲にあった義人は破れて駿河に逃げたが、越後で再起して持氏とともに禅秀軍を破り、山入興義をも投降させた。義人はその戦功により、評定所の頭人に任命されている。 永享の乱・結城合戦(1439-41):室町幕府は足利持氏の勢力を抑えるため兵を派遣し、これに管領の上杉憲実(犬懸家)や山入氏も参加した。持氏は敗れて鎌倉で自殺した。(永享の乱)翌年、持氏の遺児は再起して兵を挙げた。結城氏朝の支援で結城城にこもり、義人もこれに加わった。しかしながら、山入氏の加わった幕府軍に結城城を落とされて平定されてしまった。(結城合戦) 永享の乱の前、1437年に義人は嫡子である義俊に家督を譲ったが、管領上杉憲実の養子になっていた実定(義俊の弟)に家督を継がせようとする動きが起こり、山入祐義らもこの動きを支援した。1452年義俊は太田城を追われ、実定に佐竹の実権を握られてしまう。義俊がその子義治とともに太田城に復帰できたのは実定が死んだ1465年と13年後であった。 1490年、15代義治が死んで21歳の若さの義舜(よしきよ)が後を継いだ。義治は生前、山入氏を敵に回すのは不利と考え、山入義藤(よしとう)に義舜の後見人を依頼した。しかし、義藤はその子の氏義とともに宗家にとって代わってしまった。危険を感じた義舜は太田城を逃れ、各所を転々としながら戦った。1503年、西金砂山に追い詰められた義舜は天佑とも言うべき雷鳴をきっかけに奇跡的に勝利し、1504年、太田城に総攻撃をかけてこれを奪還した。氏義はその子とともに殺され、百年にわたる山入一揆はここに平定された。 (注) 鎌倉府:室町幕府が関東を統治するために設置した政庁 鎌倉公方(当初は関東管領):鎌倉府の長で、代々足利氏が務めた 関東管領(当初は執事):鎌倉府の長の補佐役で、途中から上杉氏が独占した 公方(くぼう)とは将軍のこと。将軍は京都に一人しかいないはずだが、関東管領であった足利持氏が自らを鎌倉公方と呼んで京都の将軍家に対抗した。その際、執事が繰り上がって関東管領になった。ちなみに、上杉謙信が最後の関東管領である。 TOPへ |

|

山入一揆関係系図 |

|

| 血はつながっているか 佐竹氏は初代義光から35代義栄(よしなが)まで血脈が途絶えることはなかったか、というテーマである。結論から言うと、何回かの危機を何とか乗り越えたが、32代の義堯が相馬氏から婿養子に来て、その妻(31代の義睦の娘)が子を産むことなく没したため、義光以来営々と続いていた血脈は途絶えたことになる。しかしながら、相馬氏は佐竹の親戚であり多少なりとも血のつながりがあった可能性はある。それについてはまた後で述べたい。 血がつながっているか、というのを生物学的に言うと、遺伝子を受け継いでいるか、ということになろう。ただし、男子が受け継ぐ場合と女子が受け継ぐ場合では、系図上の重みは違っている。系図上では男系が優先され、女子が婿養子をもらった場合、他の家の血が半分混じったという扱いになる。そういう意味では、14代義人は鎌倉執事であった上杉憲定の二男であり、13代義盛の娘婿になったが、その子の15代義俊は佐竹と上杉のハーフで佐竹の血は半分になったことになる。 以上説明した2回の養子以外には、嫡子による相続が25回、庶子(正室以外の子)によるものが4回、一族によるものが4回となっている。下図を見てわかるとおり、21代の義宣までは1回の養子以外はすべて嫡子であったのに、22代の義隆以降は系図が複雑な上に庶子の比率が高い。なお、26代義真、32代義堯も庶子である。 当時は婚姻が武家同士、場合によっては近親者や一族間で行われた。大名の跡継ぎには大名の子女を正室にというのが原則であった。武家社会が始まって以来、これが長い間繰り返されてきたため、武家同士の婚姻では劣勢遺伝(注)の起こる確率が高くなり、正室に子が生まれない、生まれても子が育たない、ということになってしまった。これは佐竹だけの問題ではなく、徳川家も含めた武家社会全体の問題であった。 注:劣性遺伝 親の形質を子に伝える役割をしているのが遺伝子である。遺伝子とは細胞核中の染色体の中にある、DNAの二重らせん構造中の塩基配列が持つ遺伝情報の単位である。ヒトの場合、染色体は23対46本存在し、父親から23本、母親から23本の染色体を受け継いでいる。 遺伝子の一部に異常があっても、対になるもう一方の遺伝子が正常であればその異常は発現しないことが多い。しかしながら、父親から受け継いだ遺伝子と母親から受け継いだ遺伝子の両方に同じ異常があるとその異常は発現する。このように、対になる両方の遺伝子がそろった場合にのみ発現する遺伝を劣性遺伝という。(⇔優性遺伝) 近親者は同じ遺伝子を持っている確率が高く、近親者同士の婚姻では、父親・母親のそれぞれに隠れていた劣性遺伝子が同時にその子に受け継がれ、劣性遺伝による異常が発現する確率が高くなる。 TOPへ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

佐竹氏系図 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

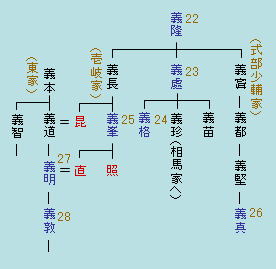

| 壱岐家と式部少輔家 第22代の義隆(よしたか)には4人の男子がいたが、第23代の義處(よしすみ)の他に、庶長子の義寘(よしおき)と四男の義長(よしなが)を大名に取り立てて、壱岐家と式部少輔家を設立した。以後、佐竹宗家に後嗣がいない場合、この両家から後嗣を選ぶことにした。なお、壱岐家は義長が壱岐守、式部少輔家は義寘が式部少輔の役職にあり、それぞれ後嗣がその役職を世襲したためにその名で呼んだ。 第23代の義處には義苗(よしみつ)、義珍(よしはる)、義格(よしただ)の3人の男子がいた。長男の義苗は父に先立ち29歳で亡くなり、その時次男の義珍はすでに奥州中村城主の相馬家に養子に行っていたため、庶子の義格が第24代となった。佐竹で初めての嫡子以外の当主であった。しかしながら、その義格も後嗣のないまま没してしまう。 ここで初めて壱岐家か式部少輔家から後嗣をもらう必要が生じた。候補は壱岐家の義峯(よしみね)と式部少輔家の義都(よしくに)である。義隆の長男で庶子の式部少輔家の義都が継ぐべきか、義隆の四男で嫡子の壱岐家の義峯が継ぐかでもめて、結局、嫡子である壱岐家に軍配が上がり、義峯が第25代となった。義都は憤りを感じてその後乱心し、幽閉されてしまった。 今度はその義峯にも跡継ぎができず、式部少輔家の義都の庶子の義堅(よしかた)を後嗣とした。義都の件への同情もあるが、式部少輔家を絶えさせて領地1万石を宗家に返還させることと、壱岐家の現当主の義道(よしみち)が佐竹東家からの婿養子であり、式部少輔家の血の方が宗家に近いということが大きな理由である。なお、義堅が義峯に先立ち没したため、義堅の庶子の義真(よしまさ)が第26代となった。 TOPへ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 跡継ぎ争い(上) 第23代義處(よしすみ)から第27代義明(よしはる)までは、佐竹宗家の跡継ぎ争いの歴史でもある。それは義處の嫡男の義苗(よしみつ)が義處より先に死去したことに始まる。義處の次男(嫡男)の義珍(よしはる)はすでに相馬家に養子に行き、三男の義格(よしただ)はまだ6歳でしかも庶子であった。それに対し義處の弟の義長の嫡子である義峯10歳が佐竹宗家の跡継ぎになる可能性が出てきたのである。 義格を支持する者と義峯を支持する者で家中は二分して権力争いとなったが、結局義處は自分の子の義格を世子にした。そして、不穏な動きの残る壱岐家を2万石の大名として取り立ててなだめた。また、同様に式部少輔家を1万石の大名に取り立てた。なお、いずれも宗家の石高からの分与であり、宗家に跡継ぎがいない場合にはこの二家から跡継ぎを立てることとした。その後義處が没すると予定通り義格が襲封したが、義長の宗家奪取の思いは募るばかりであった。 そんな中、第24代の義格が22歳の若さで突然死んだ。鷹狩りから帰ってきて急に発病し、翌日に危篤になるというもので、どう考えても毒殺としか思えない状況である。これにより義長の子の義峯が世子となり、佐竹宗家第25代となった。義長の野望がようやくかなった形である。また、壱岐家は義峯の妹が佐竹東家の義道を養子にして継ぐこととなった。 その義峯も男子に恵まれず、43歳の時に後嗣を式部少輔家の義堅(よしかた)にすることを幕府に願い出た。後嗣候補として壱岐家には義峯の義弟義道の子もいて、せっかく壱岐家で奪取した佐竹宗家をなぜ式部少輔家に、と思うかもしれない。その理由として、①義道の子が後嗣になると義道の実家の東家の勢力が強くなってしまうこと、②式部少輔家の血の方が宗家に近いこと、③不遇であった義都(義堅の父)に対する鎮魂、が考えられる。また、式部少輔家をたたんで、1万石を宗家に取り戻す意味もあった。 TOPへ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

跡継ぎ争い |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 跡継ぎ争い(下) 義堅が宗家の世子となったことを良く思わなかったのは、義峯の妹の昆姫の婿となって壱岐家を継いだ義道と、義峯の長女の照姫であった。義道は自分と義峯の妹の子である義明を後嗣にしたかった。自分は無理でも、宗家の血を引いている昆姫との子ならその資格があると考えていた。また、義明に義峯の娘の直姫を娶わせることでさらに宗家の血を濃くした。これはいとこ同士の婚姻であり、義道が宗家奪取のために強引に進めたと考えられる。 照姫も自分が婿をとって宗家を継いだ可能性もあったことを考えると、家督が式部少輔家にいくことには納得がいかなかった。その照姫は結局伊予松山城主の松平定喬に嫁いだ。義堅は亡くなる前年の1741年の夏に照姫への挨拶を兼ねて松平定喬夫妻を訪問した。松平邸で饗応を受けた義堅は自分の屋敷に戻るとひどい腹痛になやまされた。その後は体の不調を訴えることが多くなって半年後に死ぬことになる。 義堅の死により後嗣は義堅の子の義真となり、義峯が死ぬと、義真は宗家第26代になった。義真は1752年に加賀百万石の前田家の揚姫と婚約した。翌年は参勤交代で秋田に戻る年であり、嗣子もなく養子も決まっていない義真は、帰国前に仮養子書付を幕府に提出した。これは、万一当主が帰国中に死んだ場合、幕府が封を開けてそこに書かれている者に襲封を命じるというものである。何もなければ次回の江戸参勤の際に封のまま返される。 その義真も帰国後3ヶ月目に22歳の若さで急死してしまう。体中に腫れ物ができ、足が麻痺して苦痛の中での死である。そこで義道はかねてより懇ろにしていた老中御用番の西尾忠尚より仮養子書付を封のまま返してもらい、義真の(書いたとされる)遺言状通り、義明を後嗣とした。ここに、義長、義道の2代に亘った野望が達せられ、宗家を壱岐家が奪取し、式部少輔家を廃して一万石を取り返すことに成功したのである。 義真の妻の揚姫は婚姻後1年で17歳の若さで未亡人となった。子もなく実家の前田家に帰っても不思議ではなかったが、佐竹に残り義明に大切にされた。実家に帰ってもらっては困ることがあったのかもしれない。義真の妻であれば、仮養子付書に書かれていた名前を知っていたはずである。それが本当に義明であったかどうかは今となっては確かめる術もないが。 TOPへ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

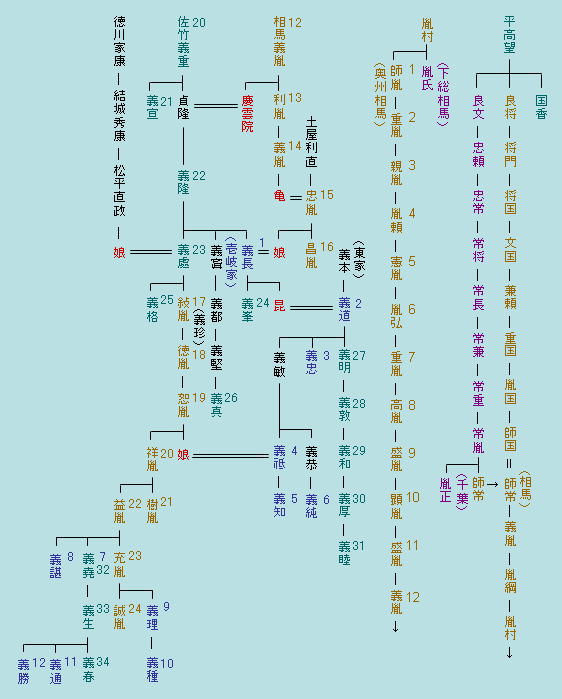

| 相馬氏との関係 相馬氏は桓武平氏の末裔で、千葉常胤(つねたね)の子の師常(もろつね)が将門の子孫の師国(もろくに)の養子となったのがその起源である。相馬氏の本領は下総であったが、奥州藤原氏征伐の功により源頼朝から陸奥国行方郡を与えられた。胤村(たねむら)が所領を譲る際、胤氏(たねうじ)に下総国相馬郡を、師胤(もろたね)に陸奥国行方郡を分け与え、師胤が奥州相馬氏の祖となった。鎌倉幕府の滅亡後、相馬氏は足利尊氏に従うことで奥州における地位を確立していった。 戦国時代になると、所領を接している伊達氏と頻繁に抗争を繰り返して存亡の危機に瀕することもあったが、豊臣秀吉の小田原攻めに参陣することで、伊達氏と和睦し秀吉より本領を安堵された。しかし、関が原の戦いで家康の召集に応じなかったために、所領を没収されてしまった。その後伊達政宗のとりなしもあって、三代将軍家光のときに本領を回復して大名に復帰した。1625年に利胤(としたね)は宇多郡中村に新城を築き、それ以来相馬氏は中村藩六万石を明治維新まで守り通した。鎌倉時代から明治維新まで所領が変わることなく続いた大名は、島津と相馬だけであった。 戦国時代では、近隣の大名・豪族同士が政略結婚をすることが、生き延びるためのひとつの手段であった。相馬氏と佐竹とのつながりは、佐竹義重の子貞隆が相馬義胤(よしたね)の娘を妻にしたことから始まる。その後、壱岐家の祖の義長が相馬忠胤(ただたね)の娘を妻にし、相馬昌胤(まさたね)の養子に佐竹義處(よしすみ)の子の義珍(よしはる)を敍胤(のぶたね)として送り込んだ。また、壱岐家の義祗(よしもと)も相馬家から妻をもらった。 「血はつながっているか」の項で、義睦(よしちか)の養子として相馬家から義堯(よしたか)を迎えた(正確にはまず壱岐家の養子になり、その後宗家の養子となった)ことにより、佐竹の血が途切れたと説明した。しかし、この系図を見て明らかなように、義堯は義處の6代下の直系子孫であり、逆に、壱岐家や東家へと流れた宗家の血脈を、相馬家を介して本家に取り戻したと考えても良いのではないかと思う。 TOPへ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

相馬氏との関係 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||