概要

全国有数の観光地として国内外からの観光客が絶えない角館の中心部から約3km離れた農村部『中川』地区の広大な地に佇む曹洞宗寺院。山と清水の大自然に囲まれた広大な境内は、桜、杉、モミジ、クリ、沙羅双樹などの多数の樹木や季節の草花が彩を添え、静寂の中に小鳥のさえずりや虫の声が日本の四季折々の風情を感じさせてくれます。時にはリスやタヌキ、カモシカなどの動物達も見られます。また冬期は積雪が2mを越すこともある豪雪地帯でもあります。

満福寺は中川地区(旧中川村)において、近世より重要な役割を果たしており、葬送儀礼はもちろん、様々な行事の中心として機能していました。檀信徒の皆様方とともに、季節ごとのお寺の行事を通じて結束し約350年の間、この地で檀信徒の菩提を弔い続けてきました。

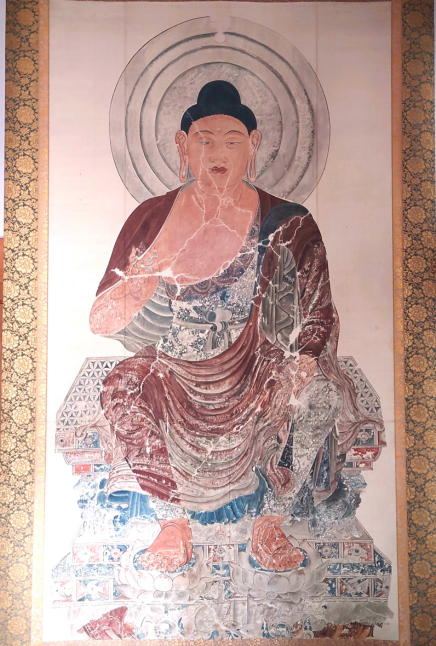

法隆寺金堂壁画 薬師如来模写絵(鈴木空如 筆 常時展示)

縁起

宗派・・・曹洞宗(そうとうしゅう)

山号・・・寶聚山(ほうじゅさん)

本尊・・・釈迦牟尼佛(しゃかむにぶつ)

その前身は中川地区の北西部にある山谷川崎の地に正覚院殿権大僧都玄明徹心法印が創建した真言宗正覚院であった。当時の山谷川崎には、源頼義の家臣藤原仲光の居城とした山谷館があり、仙台伊達氏の家臣片倉小十郎が居城とした片倉館などがあり、特に山谷館の城主仲光が帰るときに、節木田某をここに残し、その子孫は修験の明楽院となったという。正覚院はこれらの城館主とかかわりをなす祈願所であったとされる。

江戸時代となって密教は衰退し、藩政の宗教政策・寺請制度によって、寛永年間(1624〜1643)、かつて会津の雄であった名族芦名家の菩提寺として同じく会津より移った萬松山天寧寺(角館町上新町)十二世龍山呑海大和尚(寛文四年寂)により本尊釈迦牟尼佛が安置され曹洞宗に改宗し寶聚山満福寺として開山された。以来天寧寺の門首(第一の末寺)として寺運が隆盛した。幕末の文政7(1824)年、十三世祖山應仙の代に火災焼失し、その後仮本堂を再建したが老朽破損がひどく、昭和53年、本堂・位牌所が新たに建て替えられた。

現住職

満福寺25世 堀井 英和(ほりい えいわ)