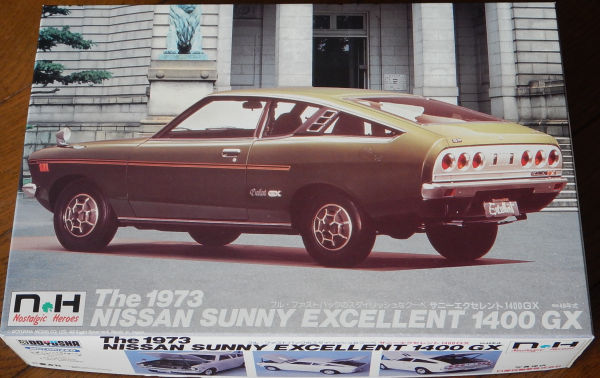

日産サニーB210

1400GLセダン昭和51年型

サニー1400GLセダン(B210)昭和51年型

1981年、大学1年生の時にアルバイトをしてためたお金で買った初めての自分の車です。

いとこの兄ちゃんが大学に入って乗り回していた車が、中古のサニー1200GXクーペ(B210)昭和49年型でした。それがすごくかっこよく見えて、自分も大学生になったらサニーに乗るんだ、というわけで、母親の知り合いが日産の営業マンをしていたので、諸費用含めて20万円で探してもらいました。残念ながら、クーペでもGXでもなかったのですが、母の知り合いが探してきてくれた車を断るわけにもいかず購入しました。でも、自分の車を手に入れたことがとてもうれしくて、今思えば5年落ちのどうということもない大衆車でしたが、それはもう大切に、いや結構無茶な運転もしながら乗り回していました。

サニーに積まれていたのはA型エンジン、OHVの名器で、GXはキャブレーターが2つのツインキャブになっていました。私のサニーはGLだったので、シングルキャブレターのA14型エンジンです。しかも、自動車排出ガス規制がはじまり、日産はNAPS(ナップス)という方式で対応していましたが、これがまたふけあがらない、ふけさがらない、アクセルレスポンスが最悪でした。そして、ガソリン価格も160円/Lくらいだったかな(消費税なしで!)、というわけでカーショップやホームセンターの類には「これを付ければ燃費が〇%向上」とか「アクセルレスポンスがよくなる」といった怪しい部品がたくさん売っていました。

プラグやハイテンションコード、ディストリビューターの交換は序の口です。プラグの頭につける「ガンスパーク」は必須、「燃料パイプにつけると磁気の力でガソリン分子を…」、「バッテリー端子をこれに交換すると…」といった怪しさ満点の部品を付け、エンジンオイルは夏と冬で粘度を変え、エンジン内の摩擦を減らす二硫化モリブデン配合の添加剤、フォグランプを付けてみたり、ライトを明るくするリレーを付けてみたり…、当時の自動車は素人がいろいろいじれる余地がたくさんありました。車をぶつけてしまったときには、当時はたくさんあった解体屋さんに行って、フェンダーとフロントグリルを安く買ってきて自分で付け替えることもできました。

さて、その結果、燃費は変わらず、アクセルレスポンスは変わらず、リレーは性能が悪くライトが点きっぱなしになってバッテリー上がり…、とトホホな結果ばかりでしたが、タイヤやオイル、バッテリー交換など、基本的な整備もこの車から学びながら、同時に所有していたバイクとともに、とにかく楽しく車と付き合っていました。

というわけで、学生時代+就職1年目の約5年間乗ったサニーのプラモデルを東急ハンズ池袋店(なんとこの度閉店するそうな)におのぼりさんで行ったときに見つけて購入したのがこの童友社の日産サニーエクセレント1400GXクーペです。早速作り始めたのですが、当時はネットなんてありませんでしたので、自己流でスプレーで塗り始めてボディーの塗装で液だれして失敗!さて、どうしようかと考えながら、いつのまにか押し入れと頭の片隅に追いやられて放置していました。

|

2020年、新型コロナウイルスの蔓延で巣ごもり、「そうだ、プラモデル作ろう」となって、あの押し入れに放置されていたサニーのことを思い出しました。ネットで調べると、ガソリンタンクの水抜き剤に漬け込むことで塗装がきれいに剥がせることを知り、早速試してみると見事に剥がせました。いやー、インターネットって便利ですね、ついでに塗装の仕方もYoutubeで調べて、プラモづくりの道具もそろえて準備万端です。

本当は自分が乗っていたのと同じサニーが作りたかったのですが、さすがにクーペをセダンに改造する技術は私にはありません。せめて、いとこが乗っていた1200GXにしようと思ったのですが、ボンネットの形やテールランプを改造するのも私には難しそうなので、せめて色とGXラインだけは何とかしようとして作ったのがこれです。

| |

|