| (古代の木ぞり - しゅら) | ||

| 考古学上の大発見-長蛇の列の見学者 1978(昭和53)年、大阪府教育委員会が、 三ツ塚古墳の中の八島塚古墳と中山塚古墳の 間の周濠部分の発掘調査を行いました。この調査で、濠の底の部分をさらに1.3mほど掘 り下げた所から、大小二つの木製の「修羅(しゅら)」が発見されました。修羅とは、重い荷物を 乗せて運ぶための古代の「木ぞり」です。 大阪府教育委員会が発見の事実を発表したのは4月5日のことでしたが、修羅発見のニュ ースは、考古学上の大発見として全国を駆け巡り、大きな注目を集めました。4月15日(土) の現地説明会では、修羅を見ようと全国から集まった1万2千人もの見学者が長蛇の列をつ くり、その時の様子はいまだに語りぐさとなっています。近鉄・南大阪線の土師ノ里駅前か ら発掘現場まで、約500mの行列が続きました。 右の写真①は、府教委の発表を受けて報道した6日付けの朝日新聞の記事です。この記 事の見出しで、「藤井寺の仲津媛古墳」とあるのは明らかに誤りです。ちゃんと確認がで きていなかったのでしょう。正しくは、「仲津山古墳の陪冢(ばいちょう)」です。 修羅が発見された場所は、宮内庁が仲姫命陵(仲津山古墳)の陪冢と治定している中山塚 古墳と八島塚古墳という二つの方墳の間の地下でした。この部分は両古墳が共有している 周濠の跡で、修羅は深い所に完全に埋まっていました。腐敗・分解もせずに完全な形で埋 まっていました。下部に不透水層があったのか、絶えず十分な水分が保たれていたことで 腐敗を免れていたようです。 このような大型の木製品が完全な形で発掘されることは極めてまれです。過去に同様の |

|

|

| ① 「修羅発見」を伝える新聞記事 1978(昭和53)年4月6日朝日新聞より |

||

| 発掘例が無かったので、当初はこの発見物の名称について担当者の間でも検討がなされたようです。類似品を扱った文献・書物の検討から 最終的に「修羅」とされました。報道側にも予備知識が不足していたため、多少の混乱や誤りが起きたものと思われます。 |

||

|

|

|

| ② 修羅の出土状況(南より) 大小の修羅とてこ棒が発掘された。 『図録19 平成11年度春季特別展「修羅!」 その大いなる遺産 古墳・飛鳥を運ぶ』 (大阪府立近つ飛鳥博物館 1999年)より |

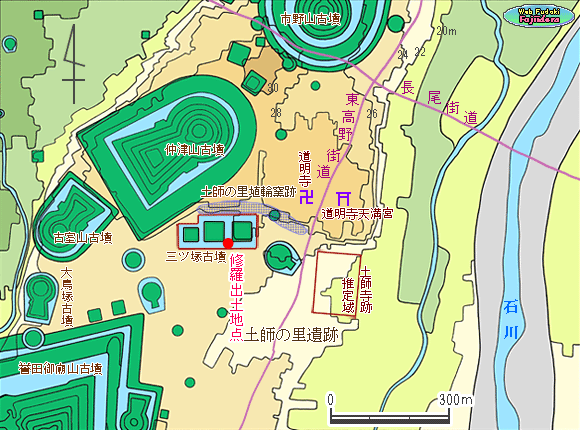

③ 修羅が発掘された古墳の場所 総称「三ツ塚古墳」の東側が八島塚古墳、中央が中山塚古墳、西側が助太山古墳。 ※ 藤井寺市教育委員会文化財保護課の出版書物掲載の古市古墳群古墳分布図を基図として 作画。古墳や段彩の彩色加工を施し、旧街道や一部の名称文字等を追加。 ※ 地図上の古墳は築造時の状態に復元した図で表示されている。 |

| 出土した遺物の名称については、考古学界の一般的なルールとして、材質や形状をもとにその遺物の用途を表す名称が付けられます。こ れは装飾品・生活用具・武具・武器・農具などの種別に関わりなく共通しています。その観点から言えば、出土したこの木製品は「Y形木 ぞり」とか「そり形木製品」などと命名されるのが一般例です。その意味で、「修羅」という命名は異例なものだったのです。 写真②が、大小の修羅とてこ棒の全体を掘り出した状態です。濠底までの深さは2m余りで、そこからもう少し掘り下げて全体が見えて きました。大修羅は全長8.75m、小修羅の全長は2.82mで、一緒に出土したてこ棒の全長は6.24mです。調査作業や現地説明会など以 外の時は、乾燥させないためにカバーが掛けられて、絶えず水分が補われていました。全体の形は整っているものの、木材の内部にはブヨ ブヨの状態の部分も多かったのです。乾燥すればたちまち割れたり折れたりして崩れてしまう恐れがありました。上の新聞記事の見出しに もあるように、この珍しい貴重な発掘遺物をどのように保存するかについて、府教委の担当者はかなり頭を悩ませたようです。何しろ、こ れだけ大きな木製品を地中から取りだして保存したという実例が、それまで我が国ではほとんど無かったからです。濠底からの取り出しや 保存については後述します。 |

| 修羅が発掘された場所 写真④は修羅が出土した「三ツ塚古墳」と周囲を真上から見た様子で す。白い屋根の建物が写真⑤のマンションです。もともと、周濠跡の発 掘調査は、このマンション建設の事前調査として実施されたものでした。 発掘トレンチ(調査溝)を濠底まで掘って調査し、何も無さそうだと思わ れた直後、濠底下1.3mから異様に大きい木製物が出現したのです。 写真の2棟の間の地下から修羅は出土しました。この場所は、東側の 八島塚(やしまづか)古墳と中央の中山塚古墳が共有するように造られた周濠の 跡でした。トレンチの発掘も間もなく終わりかと思われた矢先の修羅発 見でした。修羅が出土したことで、詳しい調査や作図・撮影などの時間 が必要となり、さらに、輸送・保存を検討する時間も必要でした。貴重 な遺物の発見とあって、集合住宅の建設を予定していた施主からは、建 設予定の時期を変更するという協力がありました。 三ツ塚古墳とは |

|

|

| ④ 修羅が出土した三ツ塚古墳と周辺の様子 〔GoogleEarth 2019(平成31)年3月9日〕より 文字入れ等一部加工 |

| 「三ツ塚(みつづか)古墳」という名称は、上の写真のように3基の並んだ方墳の総称で す。もともとは地元の人々が習慣的に使っていた呼び名ですが、長く続てきたことも あり、一般的には今でも使用されています。古墳としての個別名称はそれぞれにあり ます。 中山塚・八島塚の両古墳は一辺50mの方墳で、中山塚古墳は「皇后仲姫命陵い号陪 冢」、八島塚古墳は「皇后仲姫命陵ろ号陪冢」と治定されています。最も西側の助太 山(すけたやま)古墳は一辺36mの方墳で、ひと周り小さいためか陪冢には治定されておら ず、現在、国史跡に指定されています。 3基の方墳は、南側の辺を一直線に揃えるように並んでいます。③の地図にあるよ うに、築造時には周濠を共有する姿であったようです。3基の古墳の被葬者は、何ら かの関連を持っていたと考えるのが自然でしょう。その点では、2基だけが陪冢とさ れたことには疑問が残ります。 |

|

|

| ⑤ 修羅が出土した場所の跡地(北より) 修羅は左右マンションの間の地下から出土した。 左・八島塚古墳、右・中山塚古墳 2012(平成24)年11月 |

||

| 写真④の左上に一部の見えている古墳が、仲姫命(なかつひめのみこと)陵と治定されている仲津山古墳です。仲姫命とは応神天皇の皇后ですが、 仲津山古墳が仲姫皇后の墓なのかどうかについては疑問とする説も多く、定かではありません。 三ツ塚古墳の周辺をより広く見た様子が③の地図です。この地図は、古墳の形状・規模を築造時の姿に復元して表したもので、誉田御廟 山古墳や市野山古墳の周濠が現状と違う二重濠になっているのはそのためです。三ツ塚古墳にも周濠が復元されて描かれていますが、実際 にはかなり昔から完全に埋まっていたようです。この地図で、三ツ塚古墳のすぐ北側に埴輪窯跡が表示されていますが、この場所は等高線 でわかるように斜面となっており、埴輪窯を築くのに適地だったと思われます。この窯跡は現在の道明寺天満宮付近まで続いていました。 なお、東方に「土師寺(はじでら)跡推定域」という方形がありますが、これは後に道明寺となる古代寺院・土師寺の伽藍跡と推定されている ものです。江戸時代の中頃まではほぼ同じ位置に道明寺の伽藍がありましたが、石川の大洪水によって伽藍が流されたため、現在の道明寺 天満宮の場所に移転・再建されました。現在の道明寺天満宮や道明寺の在る場所が、東側や南側よりも高いことが段彩からわかると思いま す。これは、国府(こう)台地と呼ばれる台地性の地形で、この台地上に多くの古墳の築かれている様子がよくわかります。土師寺を氏寺として 建立した土師氏は古墳築造などを担った集団とされ、この辺りを根拠地としていました。駅名「土師ノ里」は、これにちなみます。 修羅の保存加工を決定 大阪府教育委員会は、修羅を地中から取り出して保存することに決め、保存処理の方法について検討がなされました。発掘当時に実用化 されていた出土木製品の保存処理方法としては、「ポリエチレングリコール(PEG)含浸法」「凍結真空乾燥法」「アルコール・エーテル・ 樹脂法」の3種類がありました。府教委は文化庁と協議して、永久保存という立場からPEG含浸法による樹脂加工をする基本方針を決めま した。PEG含浸法とは、簡単に述べれば次のようなものです。 「出土木製品を摂氏60度以上のPEG水溶液に浸し、木材に含まれた水分と交換する。低濃度のものから次第に濃度を上げて、100%水分 を抜く。温度を下げるとPEGは固定するので、乾燥させても収縮や変形は起こさない。」 PEG含浸法による樹脂加工という方針が決まったものの、実施に当たって二つの大きな問題がありました。〔その1〕ブヨブヨして柔ら かい9m近くもある修羅を、どうやって傷つけずに地中から引き揚げるか、ということ。〔その2〕PEG含浸法による樹脂加工は、PEG液 の入ったタンクに浸けるが、当時の日本にはそれほど大きなタンクが無い、ということでした。これらの障壁を越えるために、府教委は大 型修羅を切断して引き揚げるのもやむを得ないと判断しました。加工後に結合すれば決して価値は失われないとの考えでした。樹脂加工は 奈良県生駒市の元興寺(がんごうじ)文化財研究所で行い、永久保存場所としては大阪府南河内郡河南町の府立史跡公園・風土記の丘にすると決定 されました。現在、風土記の丘に立つ「近つ飛鳥博物館」の修羅専用に設計された展示室で、大修羅は静かに横たわっています。 |

||

|

|

|

| ⑥ 修羅発掘作業の様子(北より) | ⑦ 修羅引き揚げ作業の様子(北より) 1978(昭和53)年5月2日 | |

| ⑥⑦とも 『図録19 平成11年度春季特別展「修羅!」 その大いなる遺産 古墳・飛鳥を運ぶ』(大阪府立近つ飛鳥博物館 1999年)より | ||

| 切断もやむなし-困難な引き揚げ-無償で協力の会社が 写真⑥は発掘作業・調査の様子ですが、この地表下2m以上の場所から引き揚げるために大修羅を切断するのもやむなし、という府教委の 方針が報道されると様々な反響があり、切断しない方法を望む声がいろいろと寄せられたそうです。この難問は、意外なことから一挙に解 決することになります。大阪市内の重量物運送会社・阿知波組(現アチハ株式会社)が、費用を負担し切断せずに引き揚げるとの協力申し出 を行い、府教委は引き上げと輸送をこの会社にまかせることにしました。報道を知った当時の社長・阿知波直之氏が、副社長の阿知波毅氏 に、「オイ、藤井寺市の仲津媛陵の近くで見つかった修羅は、運送会社のルーツで古代のトレーラーや、なんとか切らんと運ばれへんやろ か。」と相談を持ちかけたことからこの会社と修羅とのつながりが始まったと、後に社長となった毅氏が、『修羅』(藤井寺市郷土研究会 1994年)で述べられています。当時のいきさつを毅氏が「修羅の運搬」と題して書かれています。これを読むと、重量物運搬のプロたちの心 意気と技術がよくわかります。こうして、修羅は切断されることなく、一体のまま保存することができたのです。後に、阿知波組は復元製 作された修羅の牽引実験にも協力しています。 写真⑦が、濠底から修羅を引き揚げた当日の作業の様子です。阿知波組の技術の粋が投入されていました。無事引き揚げられた大修羅を 載せたトラックが、パトカーの先導で時速25km、信号もノンストップで生駒市の施設に着いたのは、1978年5月2日のことでした。報道発 |

||

| 表からまだひと月が経っていませんでした。昼夜を分かたず必要とされた発掘 現場の管理・警備の負担、施主の建設計画の予定等、移送を急がねばならない 事情もありました。保存処理加工の態勢が整うまでの収納場所が必要となり、 元興寺文化財研究所保存処理センター(当時)が、急きょ、仮設のコンクリート 水槽を敷設することで応じてくれました。到着した大修羅は完成間もない仮設 の保存プールに収められました。このプールで約1年間過ごした後、PEG含浸 加工が始まりました。 保存処理の二つ目の障壁であった大型のPEG液槽については、1979年度に保 存処理設備を建設して保存処理を開始することになりました。長期間液槽とし て使用するPEG含浸槽は、腐食しにくい特殊なステンレス製でした。こうして 我が国では最大の大型木製品のPEG含浸法による樹脂加工の処理が開始されて いきました。 保存処理を終えた大修羅が同センターから搬出され、近つ飛鳥博物館に輸送 |

|

|

| ⑧ PEG含浸槽のふたを開けた作業風景 『図録19 平成11年度春季特別展「修羅!」』より |

||

| されたのは、1994(平成6)年2月22日のことでした。実に15年の歳月を要した保存処理事業だったのです。この保存処理事業については、 上掲の『図録 19平成11年度春季特別展「修羅!」』で詳しく報告されています。また、前掲『修羅』(藤井寺市郷土研究会)では、出版当 時に財団法人元興寺文化財研究所保存科学センター長であった増澤文武氏が、『「修羅」の保存処理』の題で当時の取り組みの経過をまとめ た一文を寄せられています。数々の実績のある専門機関であった同センターにとっても、修羅保存処理の事業は大きな決断を要する取り組 みであったことがわかります。運搬のプロや研究者など、多くの人々の努力と工夫があってこそ、今日、私たちは間近にきれいな姿の修羅 を見学することができていると、あらためて感じさせられる取り組みでした。 なお、出土木製品の保存処理については、後年になってPEG含浸法にディメリットもあることもわかり、現在では糖の一種であるトレハ ロースが使用されるようになっています。広く利用されてきたPEGですが、近年になって釘などの金属部分がさびて周囲の木質部分を劣化 させることがわかってきました。また、PEG含浸法だと年単位の処理時間がかかりますが、トレハロースの利用だと数カ月単位と短く、費 用も割安になるそうです。文化財の保護・保存技術の進歩が多くの文化財を守っている実績を大いに喜びたいと思います。 修羅の展示-小修羅は地元に 保存処理を終えた大修羅は、現在は、大阪府立「風土記の丘」に建設された古墳時代中心の博物館「大阪府立近つ飛鳥博物館」(大阪府河 南町)に展示されています。発掘の地元である藤井寺市での保存・展示を望む市民の声も多かったのですが、これだけの大型出土品の展示可 能な適切な施設が藤井寺市にはありませんでした。古墳時代を専門とする博物館で展示されることで、古墳に興味を持つより多くの人に見 てもらえることにはなったと思います。大修羅だけが藤井寺市に展示されていても、そんなに多くの人の来訪は望めないでしょう。 写真⑨が近つ飛鳥博物館で展示されている大修羅です。展示室の前に立つと、この大きな展示物の搬出入や見学がしやすいように、特別 な設計のされたことがわかります。ここの博物館では、大修羅だけでなく、大型前方後円墳の模型や大型石棺のレプリカなど、古墳時代の 象徴的な大型展示物が目立ちます。歴史展示物を扱う博物館の中でも、独特な存在ではないでしょうか。 ひと足先に処理が終わった小型修羅は、藤井寺市立図書館の歴史展示室に展示されています。ここには、大型修羅のレプリカも展示され ています。また、小型人形などで作られた大型ジオラマ「古墳をつくる」が展示されており、修羅で巨石を運ぶ様子や古墳築造作業の様子 などが再現されていて、なかなか楽しめる展示です。これは、修羅復元事業を行った朝日新聞社が事業を記念して多額の費用をかけて製作 し、同社主催の「よみがえる修羅展」で展示したものを、終了後藤井寺市に寄贈したものです。市立図書館には、古代史関係の専門書を集 めた古代史文庫もあります。 |

||

|

|

|

| ⑨ 展示されている大修羅(大阪府立近つ飛鳥博物館) 2020(令和2)年11月 |

⑩ 藤井寺市立図書館で展示されている小修羅 2007(平成19)年8月 |

| 修羅の復元製作と実験 1978年(昭和53年)、朝日新聞社が厚生文化事業として修羅の復元に取り組み、それを使った牽引実験を行いました。徳之島から探し出 したカシの大木を使い、高知市の打刃物師が作った斧の一種ヨキという道具を使って削り、発掘した修羅に近いものを目指して、形や綱を 通す穴も本物そっくりに造られました。製作の指導は薬師寺金堂の復元建立などで有名な宮大工棟梁の西岡常一氏に依頼されました。 牽引実験は、重量物運送会社・阿知波組や庭園材料会社が協力し、9月3日に行われました。場所は藤井寺市の北部を流れる大和川と東部 を流れる石川の合流点にある広い河川敷です。実験の参加者は、藤井寺市民300人をはじめ、藤井寺中学校生徒100人、陸上自衛隊第3師 団第37普通科連隊の隊員130人でした。当時の松内慶造市長以下、市から60人が現場整理・救護班などに協力し、復元修羅の製作に協力 した西岡棟梁以下の宮大工、ヨキを製作した高知の打刃物師・斉藤一家などもかけつけました。報道・出版などの取材も多く、主催側の朝 日新聞・朝日放送は勿論、NHK・共同通信・毎日新聞・TBS・学研・啓林館・角川書店・小学館・荷役研究所などでにぎわいました。 地元警察の羽曳野警察署も警備に15人を動員しました。同署の推定では、この日の人出は延べ約5千人にのぼったということです。 5千人もの見物者が堤防上から見守る中、実際に14トンもある大きな花崗岩を乗せて綱で曳く実験が何通りも行われました。最初に試さ れたのは、修羅を直接地面に置いたまま曳くじか曳き実験でした。4本のロープを張って200人で曳きました。修羅は微動だにせず、それ どころか、4本のロープの内の1本がプチンと切れてしまいました。ロープは市が近くの学校から借りて用意した綱引き用のロープでした が、実はこのロープは私が勤務する道明寺小学校のものでした。貸し出すと聞いて、「古くなっているけど、大丈夫かな。」と少々心配し ていましたが、案の定でした。運動会前でしたが、後日練習に間に合うように新品の綱引き用ロープが学校に届けられました。 ロープの数を8本、12本と増やし、曳き手の数も300人に増やして、さらに100人は屈強な自衛隊員に入れ替えて試されましたが、そ れでも1分間でやっと3.3mほどの前進に終わりました。その後、木馬道(きんばみち)という、雑木の丸太をレール状に敷いた上に修羅を載せ て曳く方法や、木馬道にサラダ油を塗って曳く方法、最後にはアスファルト道路の上にコロを並べて曳く実験が試されました。コロの上を 曳く実験では、ロープ2本と曳き手わずか36人で、修羅は勢いよくコロの上を滑りました。実験の結果では、コロを使うと牽引力はじか曳 きの10分の1で済むことがわかりました。 この修羅復元製作と牽引実験の事業の経過は朝日新聞紙上でも連載記事で報告され、後に『修羅』という単行本にまとめられて、翌1979 年11月に朝日新聞社から出版されています。この事業で製作された復元修羅は、後に藤井寺市に寄贈され、現在は道明寺天満宮の境内に保 管展示されています。小型の復元修羅を使って曳く速さを競う「しゅらひき」が市民まつりの中で行われたりもしました。 |

|

tera.jinja/28tenmangu/57)syura1884.jpg) |

|

| ⑪ 復元修羅を使った牽引実験 1978(昭和53)年9月3日 実験は、大和川・石川の合流点に広がる河川敷で行われた。 『藤井寺市史第2巻 通史編三 近現代』より |

⑫ 復元された大修羅の展示(道明寺天満宮) 巨石の実物が載せられている。年数が経ちひび割れも大きい。 2017(平成29)年3月 |

|

市民に広まった「しゅら」の名 古市古墳群に含まれる多くの古墳が存在する藤井寺市ですが、あまり注目されてはいなか った三ツ塚古墳から修羅が発見されたことは、藤井寺市民にとっても、古代史研究における 藤井寺市の存在位置の大きさを再認識させることとなりました。 この貴重な大発見にちなんで、「修羅」の名はいろいろなことに使われることとなりまし た。ずばり「修羅」という名の和菓子が発売されました。毎年9月に行われる市民まつりに は、「しゅらまつり」の愛称がつけられました。まつりの中では、「しゅら曳き大会」という 団体競技が登場しました。当初は大型の復元修羅を使って大人数で曳くタイムレースを実施 していましたが、転倒などの危険が心配されて一時期は中止されていました。 2013年、復活を目指して小型修羅を使った試験レースが行われ、翌2014年の第35回市 民まつりでは、中学生以上の1チーム6人によるレースが実施されました。同時に小学5・6 |

||

|

年生チームによるレースも実施されました。 (※ 市民まつりは2017年で終了しています) 1994年(平成6年)にできた市立生涯学習センター(現 にぎわい・まなび交流館)の愛称は、「アイセルシュラホ ール」と命名されました。今では通称「シュラホール」 が通り名として一般化しています。 藤井寺市が古代遺跡や古墳とは切り離せない存在なの だということを、藤井寺市民に強く印象づけることにな ったのが、「修羅」の発見だったのです。 |

||

| ⑬ 復元修羅の牽引実験 最大人数で挑んだじか曳き実験の様子 『図録19 平成11年度春季特別展「修羅!」 』より |

⑭ 市民まつりでのしゅら曳き レース 2014(平成26)年9月 積まれた石はレプリカ |

||

| |

|||

| 【 参 考 図 書 】 | 『 修羅 ― 発掘から復元まで ― 』(朝日新聞社 1979年) |

| 『 修羅 』(藤井寺市郷土研究会 1994年) | |

| 『 大阪府立近つ飛鳥博物館図録19 平成11年度春季特別展 「修羅!」その大いなる遺産 古墳・飛鳥を運ぶ』(大阪府立近つ飛鳥博物館 1999年) 他 |