| 比較統計でわかる地域のすがた 藤井寺市について調査された様々な統計が公開されています。市のWebサイトや市勢要覧にも掲載されています。いろいろな分野につ いてのデータを見ることができますが、そのデータとしての数字がどんな意味を持つのか、どう評価してよいのか、単独のデータだけを見 ていてもよくわかりません。そこでよく使われる方法が、データを他と比較して見る、という手法です。藤井寺市の周辺の市町村やよく似 た市についての統計と比べて見ることで、藤井寺市のデータがどの程度の意味を持つのか、どんな特徴が見いだされるのか、などのことが 導き出されます。数字の羅列に過ぎないデータも、いろいろな条件のもとに並べて比較することで、その後ろに様々な像が見えてくるので す。また、同じ種類の統計を時間軸に沿って並べて見ると、時の流れとともにどんな変化があったのかを知ることができます。 現在、私たちは多種多様な統計を簡単に見ることができます。インターネットの発達によって、自宅や職場に居ながら必要な統計を短時 間で入手できるようになりました。かつて私は長年に渡って社会科学習資料集の編纂に携わっていましたが、大阪府内に関する統計を調べ るために、府庁の統計資料室(現在は咲洲庁舎内)に何度も通いました。分厚い統計書の中から必要な統計を探し出し、担当職員にコピーを 依頼して料金を払い、資料を持ち帰るのです。現在、インターネットの利用でより多様な統計をずっと早く入手できます。かつての時代、 統計を入手するためにあの手間と時間を費やしていたことが、今から思うと悔しくさえ感じられます。 大阪府の公式サイトでは大阪府の統計情報に関するページがあり、そこから様々な統計について検索することができます。刊行物の統計 書だと、統計書を選んでからいちいちページをめくって探さなければなりませんが、Webサイトなら素早く他のページや他の統計に移る ことが可能です。さらに必要なら、総務省統計局のサイトでも全国規模で統計を調べることができます。例えば、日本全国の全市町村の人 口統計を一瞬にして入手することもできるのです。業務や研究を進める上で、全国で多くの人々がずいぶんと助かっていることでしょう。 今回、主として「大阪府統計年鑑」からいくつかの統計を採りだして、私が意図する形で表にまとめてみました。表によっては、統計年 鑑には無い数値を加えているものもあります。大阪府内での「順位」を加えたものは、それによって藤井寺市の姿がわかりやすくなると考 えたからです。当サイトを閲覧されている方も、統計から見える藤井寺市のいろいろな姿を探してみてください。 |

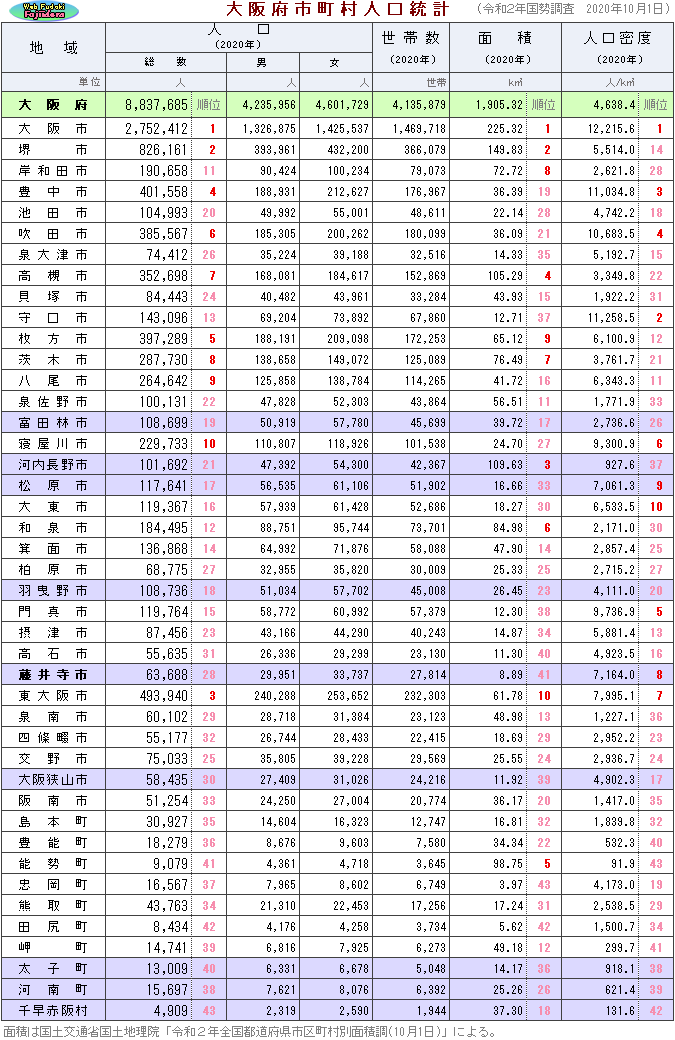

| 大阪府の人口統計 表1は、国勢調査としては最新の大阪府 と府内の全市町村の人口統計の一覧です。 男女別人口と世帯数、人口密度も一緒に掲 載されています。これらの人口関係の統計 にはよく面積も一緒に載っています。人口 密度の算出に必要な数値です。最近は統計 表の作成にエクセルなどの表計算ソフトが 使われるので、人口密度を掲載する場合に は自動表計算のために必ず面積も表に入れ ておく必要があります。それ以前からも一 緒に表に載っていることが一般的でした。 順位の欄もありますが、これは私が付け 加えました。数値を見ながら順番を見つけ るのは大変で煩雑だからです。一目で大阪 府内でどの程度なのかということがわかり ます。紫色欄は南河内地区の市町村です。 人口密度が高い藤井寺市 藤井寺市について見ると、人口総数では 府内28位で、そんなに多くはないことが わかります。男女別に見ると、大阪府全体 では女の方が男よりも約8.6%多いのに、 藤井寺市では女の方が約12.6%も多くな っています。お隣の羽曳野市は約13.1% で、柏原市は約8.7%、松原市は約8.1% それぞれ女の方が多くなっています。 こうして見てくると、藤井寺市は女性の 居住者の割合がかなり高い市であることが わかります。 面積を見ると、藤井寺市は府内43市町村 の中で41位です。これは、府内33市の中 では最下位です。藤井寺市は大変面積の少 ない市であることがわかります。 一方で、藤井寺市が府内のベスト10に 入るデータがあります。府内第8位となる 「人口密度」です。面積41/43位という小 さな市の割には、けっこうな人口があると いうことです。市の面積では、過去にも将 来も人の居住地とはなり得ない河川敷や大 型古墳の面積が相当な割合を占めており、 実質的にはもっと高い密度で人が住んでい ると言ってよいでしょう。 人口密度の高さは、良いことかどうかは 別として、統計データが示す藤井寺市の大 きな特徴の一つです。人口密度の高さが他 の領域のデータにも大きく影響しているこ とが、様々な統計から見て取れます。 |

表1 | 「令和3年度大阪府統計年鑑(令和4年3月刊行)」より |

|

||

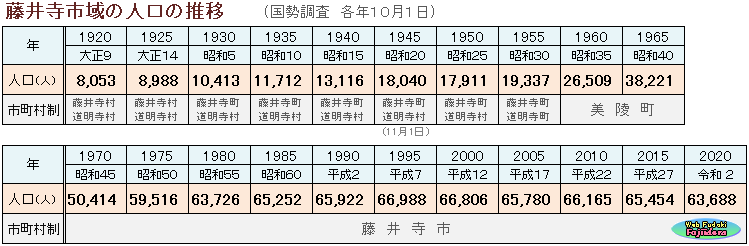

| 市の人口の移り変わり 表2は、藤井寺市の人口の移 り変わりの様子を第1回1920年 からの国勢調査で表したもので す。1960年調査時点よりも前の 時代は、現在の藤井寺市域は藤 井寺町(村)と道明寺町(村)の二 つの自治体がありました。この 期間の人口は二つの町村の合計 で表しています。 1925年~1955年の30年間でこ の地域の人口は約2倍となって いますが、それからわずか10年 後の1965年には再び約2倍にま |

表2 |

|

|

| 1945(昭和20)年は敗戦の混乱のため、10月1日の調査は実施されていない。この年の人口は11月1日調査の統計を使用。 その後、1947(昭和22)年に臨時国勢調査が実施された。 |

|

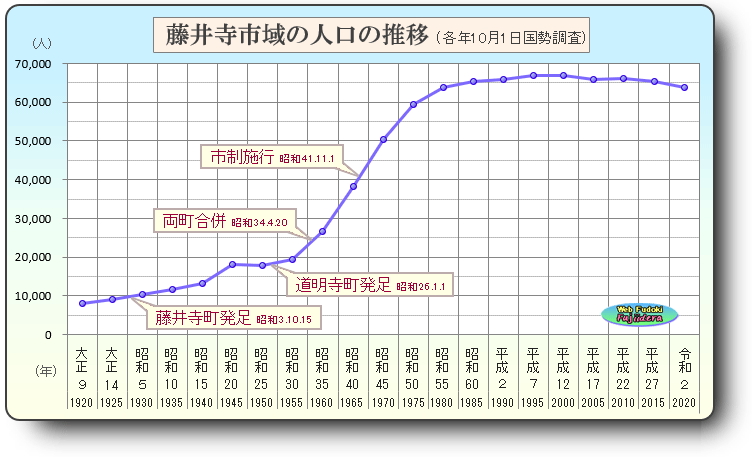

| で増えています。昭和30年代から始まった高度経済成長期における“人口急増期”です。この急増傾向は昭和50年代後半まで続きました。 市内全小学校の児童総数も昭和55年度がピークでした。 1925年~1955年の間には、人口増加に合わせて村はそれぞれ町となり、やがて2町は合併して一つの自治体になりました。そして、人口 急増真っ只中の昭和41年に市制を施行して「藤井寺市」となったのです。 表3は表2のデータを折れ線グラフにあらわしたものです。変化の様子、特に増加の様子はグラフにすることで、視覚的に捉えやすくな り、大変わかりやすい資料となります。正確な人口の数値は表で、変化の様子はグラフでと、必要に応じて使い分けることができます。 |

|

| 表3 |  |

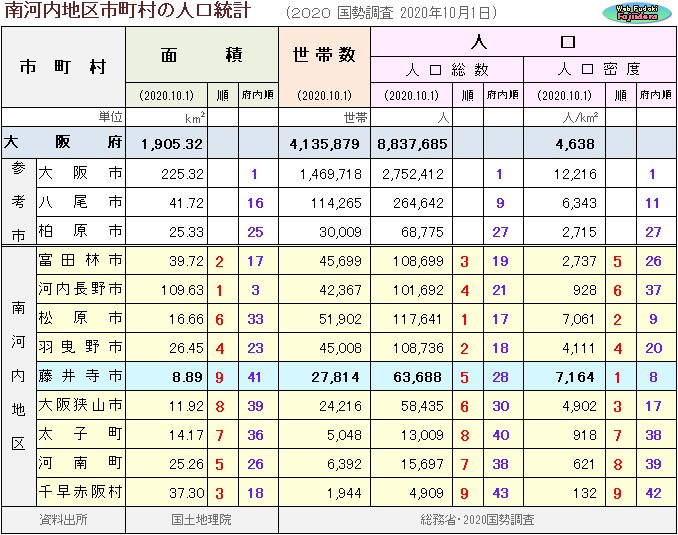

| 周辺市町村と比較してみる | 表4 |

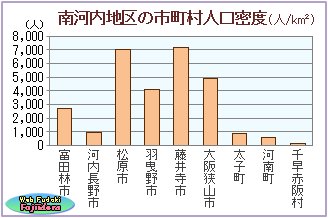

| 表4は、南河内地区の9市町村の中で人口 や面積についての藤井寺市の位置付けを見て みるものです。表1でも同じ内容を見ること ができますが、9市町村だけを比べやすいよ うに表1の統計から抜き出して構成した表で す。参考比較のために、北に隣接する柏原市 ・八尾市と大阪府の中心都市・大阪市も載せ ています。 考察は表1のところで述べてありますが、 目立つのはやはり人口密度の欄です。府内で 8位の藤井寺市は地区内では1位です。2位 の松原市と共に、地区内では一段飛び抜けて 人口密度の高い地域であることがわかります。 |

|

| 表5 | |

|

|

| 大阪府全体の平均人口密度が 4,638人/k㎡なので、藤井寺市は大阪市の衛星都市として、大阪府の中ではかなり人口密度の高い地域の一 部を構成していると言えるでしょう。表5は地区内9市町村の人口密度を比較したグラフです。グラフにすることで、山地部と市街化地域 の人口密度の差の大きさがよくわかります。 |

|

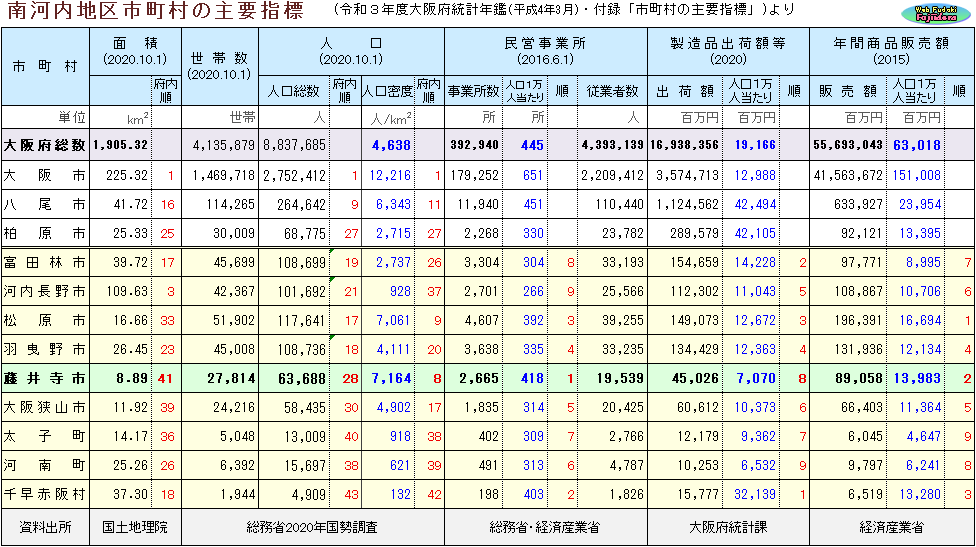

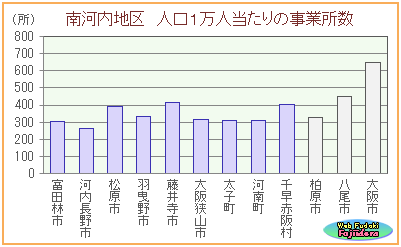

| 主要指標で周辺市町村と比較してみる 表6の1・2は、南河内地区の9市町村の主要指標を比較したものです。使用している統計は、大阪府統計年鑑に載っている付録「市町 村の主要指標」という表です。大阪府全市町村についての統計ですが、南河内地区だけを抜き出しました。自動表計算に必要なので、表2 にも面積・人口・世帯数を入れています。別々の調査で作成された統計を一つの表に並べて、様々な指標で他の市町村と比較できるように したものです。青字の数値や赤字の順位は、相対比較するために私が付け加えました。なお、面積・世帯数・人口については、他の統計と の関係を考慮して2020年国勢調査統計に差し替えています。 参考のために、大阪府統計年鑑(令和3年度)「市町村の主要指標」表のファイルを用意しました。 |

| 表6の1 |

|

| 表6の2 |

|

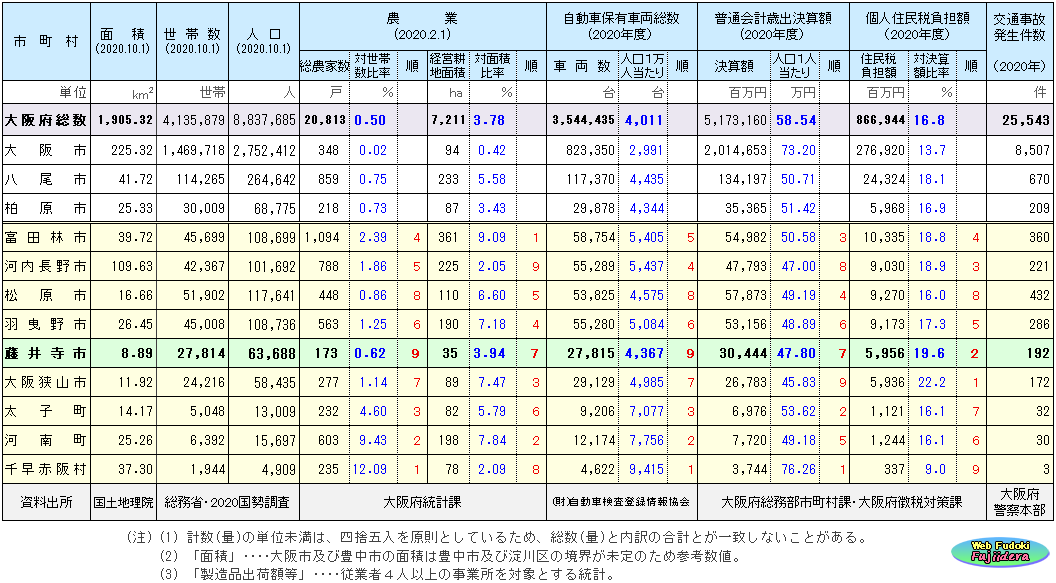

| ◆ 表6の考察 ◆ 表6の統計数値からどんなことが考えられるのか、簡単に考察してみたいと 思います。皆さんも独自に考察を試みてみてください。 ①「民営事業所」 …… 存在事業所の絶対数は松原市が最多ですが、これは中 小工場の多いことなどが反映していると思われます。人口比で見たのが 「人口1万人当たり」の数です。これでは藤井寺市が1位で、2位松原 市よりも7%ほど多くなっています。市の人口規模の割に事業所が多い ということです。「民営事業所」というのは、「国や府・市などが経営 ・運営する公務の事業所を除いた」統計ということです。 表7は、「人口1万人当たりの事業所数」を比較したグラフです。大 阪市が飛び抜けて多いのは別格としても、藤井寺市が製造業の多い八尾 市に近いような数値であることがわかります。2016年統計では、わずか |

表7 |

|

|

| ですが松原市を抜いて千早赤阪村が2位になっています。絶対数では9位なのですが、人口の少ない割には事業所が増えてきていま す。地価が低く、広い事業用地を得やすいことが影響しているのかも知れません。 ②「製造品出荷額等」… これは製造業による生産の多寡を表しています。出荷額の多さは、概ね工場数の多さを表しています。富田林市 や松原市、羽曳野市が多いことでもわかります。この3市は事業所数でも上位3市です。ところが、人口1万人当たりで見ると、出 荷額で7位、人口で最下位の千早赤阪村が1位です。ここは大阪府内唯一の村で人口も最少の地域です。少しばかり意外に思われる かも知れません。これは、生産額のそこそこある工場がいくつか村内に進出しており、人口が少ないことで、人口割りの数値が大き くなったものです。昔なら工場進出には条件が悪い場所でしたが、道路整備が進んだことで輸送や通勤の障害が少なくなりました。 逆に地価の低さが工場建設に有利な条件になっていると考えられます。出荷額で6位の藤井寺市は、人口1万人当たりでは8位です。 事業所数は人口の割には多いのに、製造業はそんなに多くないということです。また、生産額の多い工場も少ないと思われます。 ③「年間商品販売額」… 藤井寺市の販売額は3年前の2012年統計の2倍強に増えています。販売額では5位ですが、人口1万人当たりで は2位です。2012年統計では7位だったので、かなり増えていることになります。ここでも千早赤阪村の躍進が見られます。販売額 が2012年統計の2倍近くに増えており、人口1万人当たりでは6位から3位に上昇しています。 この「年間商品販売額」は、一般商店やスーパーなどでの販売だけではなく、さまざまな販売品を含んでいるので、一概に商業の 規模の順位を表しているとは言えません。詳しい傾向を見るには、販売額の内容がわかる品目毎の統計が必要になってきます。 |

|

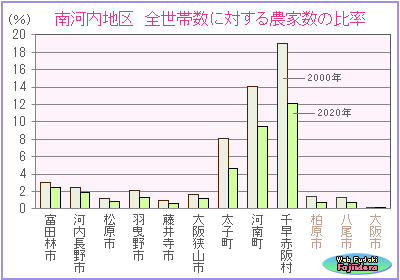

| ④「農業」 …………… 農業統計では、現在の藤井寺市の大きな特徴の一つ を見ることができます。総農家数は人口順位に関係なく最下位で、対世 帯比率でも群を抜いて最下位です。総農家数には兼業農家も含むので、 藤井寺市の専業農家はほんのわずかだということになります。 もともと面積の少ない市なので、耕地面積も最下位です。8位の千早 赤阪村の1/2以下しかありません。さらに、市町村の面積に対する比率 でも小さく、規模の近い大阪狭山市の半分程度で、4%弱しかありませ ん。河内長野市や千早赤阪村の比率が藤井寺市よりもかなり小さいのは 市や村の面積に占める山林地の割合が圧倒的であることによります。柏 原市の場合もよく似たケースです。なお、「経営耕地面積」は、農業経 営体(個人・法人)が実際に耕作している耕作地で、登記上の地目に関係 なく実際の耕作形態で計上されます。また、耕作放棄地は含まれません。 これらの農業統計からは、非農業地域と言える藤井寺市の姿が浮かび 上がってきます。表8は全世帯数に対する農家数の比率を比較したグラ |

表8 |

|

|

| フです。藤井寺市は1%もありません。都市化した藤井寺市の姿がはっきりと現れています。変化を見るために2000年統計と並べて みました。20年間でどの市町村もかなり減少していることがわかります。特に、もともと比率の高かった千早赤阪村・河南町・太子 町の減り方が目立ちます。千早赤阪村は6割強、太子町は6割弱にまで減少しています。 なお、「事業所統計」「農業統計」については、当サイト内「藤井寺市の生産と流通」でさらに詳しい統計表と考察を掲載してい ますので、参考にしてください。本ページの下にも統計表のみを載せています。 |

|

| ⑤「自動車保有車両総数」…藤井寺市は車両数では6位ですが、人口1万人当たりでは最下位です。これはどう見ればいいのでしょうか。 参考となるのが、同じ人口1万人当たりの大阪市の数値と1~3位の町村です。大阪市の人口1万人当たり車両数は藤井寺市の7割 弱程度です。逆に1位の千早赤阪村の数値は藤井寺市の2倍以上、河南町・太子町も約1.6~1.8倍です。そこから導き出されるの は、交通機関網の発達している大阪市と鉄道ルートから遠い3町村との違いです。 藤井寺市は交通の利便性は比較的高く、自家用車を必要としない居住者もかなり多いと見ることができます。もっと多くの人が必 要としないのが大阪市ということになります。ただし、車両数そのものは大阪市が他を圧倒しています。他方、山間地の多い3町村 では、日常の通勤・仕事の足として自家用自動車の必要性が高く、上位に並んだと思われます。4位の河内長野市の場合も似た傾向 にあると考えられます。 他の考察要素として、地域の平均購買力などの問題もありますが、購買力があっても必要のない自動車など誰も買わないでしょう から、対象要素にはなりにくいでしょう。なお、「車両数」には、事業所所有の自家用車や営業車なども含まれます。 その他の項目についての考察は省略しますので、皆さんで独自の考察を試みてください。 |

|

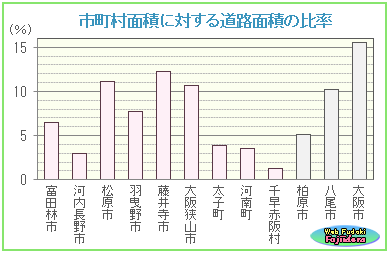

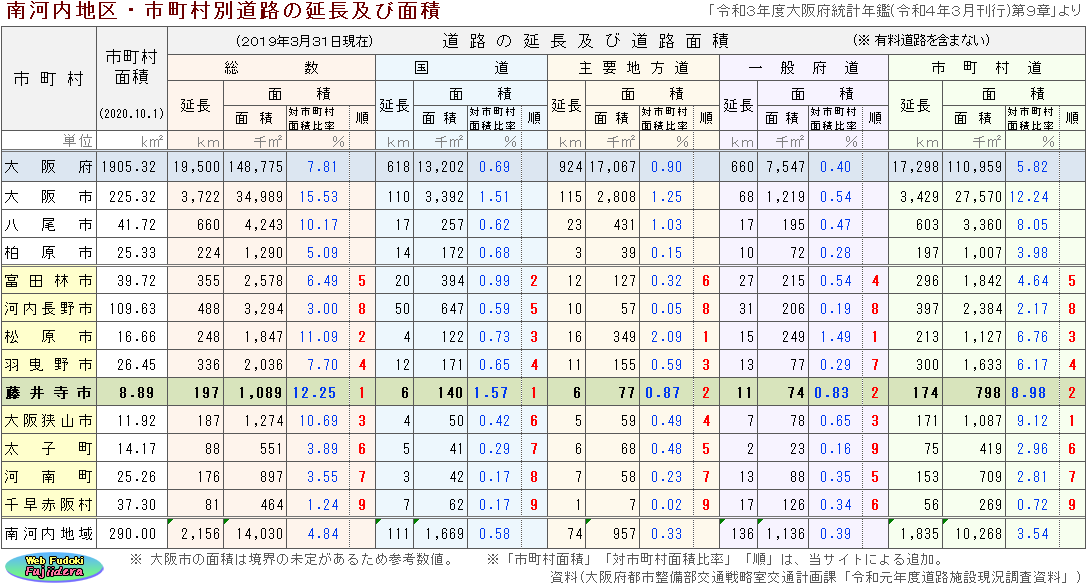

| ちょっと変わった統計もあります もう一つおもしろい統計を紹介しておきます。下の表9「市町村別道路の延長 及び面積」です。元は大阪府の全市町村についての統計ですが、表6と同じよう に南河内地区内で比較できるようにしました。普段あまり見ることのない統計で すが、大阪府統計年鑑にはちゃんと掲載されています。なかなか興味深いものが ある統計だと思います。要は、市町村内の“道路の長さと広さ”の統計です。 「総数」を見ると、藤井寺市の道路面積の対市域面積比率は1位です。市の面 積は最少ですが、人口密度が高く市域の多くが市街化しています。それに合わせ て道路網がどんどん拡大した結果、市域面積の実に12%もの土地が道路となって いるのです。これに対し、山林が多くて道路網が少ない千早赤阪村は、1.24%し かありません。また、総数面積が地区内で最も多い河内長野市も、山林地が圧倒 的に多いためにわずか3%弱にとどまっています。さらに言えば、この統計には 有料道路が含まれていないので、西名阪自動車道の面積を加えれば、藤井寺市の |

表10 |

|

|

| 実質的な道路面積比率はさらに高くなるでしょう。大阪市の例でわかるように、市街化が進んでいる地域ほど道路面積比率は高くなります。 藤井寺市は市街化の度合いがかなり高い地域と言えるでしょう。表10は、対市町村面積比率だけを比較したグラフです。 |

|

| 表9 |

|

| 道路種別を見ると、「国道」の対市町村面積比でも藤井寺市は地区内1位となっています。市の面積に占める国道面積の割合が高いとい うことです。市の中央部を南北に貫く国道170号(大阪外環状線)は、市内を通る幹線道路(高速道路を除く)で最も長く広い道路です。市の 東部には旧170号も通っています。これらの合計面積は、市域の狭い藤井寺市にあってはその占有割合がかなり高くなるのです。14万㎡と いう面積は14haであり、阪神甲子園球場(グラウンドとスタンド部分)の4個分に当たります。「国道」の対市町村面積比では、藤井寺市は 地区内の他の市町村を大幅に超えており、わずかですが大阪市をも上回っています。 「主要地方道・一般府道」では、藤井寺市の対市町村面積比は2位です。南北・東西の両方向に何本かの府道が通っていて、延長合計は 国道の3倍近くあり、合計面積も国道を上回ります。1位の松原市は対市町村面積比が地区内では飛び抜けて高くなっています。府道2号 (大阪中央環状線)をはじめ東西方向にも何本もの府道があり、合計面積が市域のより広い河内長野市や富田林市などを大きく超えているこ とで占有比率が高くなっています。 「市町村道」の対市町村面積比では、藤井寺市は地区内2位です。かなり高い方ですが、1位は大阪狭山市です。総数延長の対市町村面 積比では3位の大阪狭山市が市町村道では1位となるのは、狭山ニュータウンの存在が大きく影響していると思われます。狭山ニュータウ ンは全体の面積がかなりあり、広い幹線道路を中心として多くの街路で構成されています。網の目のように展開する街路の合計面積は相当 なもので、これが1位となる数値に反映されていると思われます。大阪狭山市の市町村道の面積だけで、藤井寺市の全道路の総数面積とほ ぼ等しくなっています。大阪狭山市が市町村道の対市町村面積比だけ1位となっているのもうなずけます。 |

| ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ |

|

||||||||||||||||||||||||

| 以下の表1~4は、当サイト内『藤井寺市の生産と流通』で紹介している藤井寺市の産業に関する統計表です。この表から皆さんはどの ような分析や考察を導きだされるでしょうか。自由に試みてください。私の説明や考察は『藤井寺市の生産と流通』の中で述べてあります。 ここでは表のみの掲載にとどめます。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ※1)各数値は、該当年の統計を掲載の「大阪府統計年鑑」各号より抽出。 ※3) 主副業別は平成27年以前は農家数の集計、令和2年以降は経営体の集計。 ※2)1955年は藤井寺町・道明寺町の合計数値。町反畝歩で表記の面積数値をaに換算。 ※4)「-」は統計なし ※5)「対市面積比率」の計算では、各年当時の面積統計の数値を使用(面積の公式数値が変化している)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ※1)総農家数・経営耕地面積の数値は、「令和3年度大阪府統計年鑑-市町村別総農家数及び主副業の状況」に掲載のもの。 ※2)大阪府統計年鑑に掲載の農林水産業統計は、大阪府総務部統計課「2020年世界農林業センサス結果概要」に基づく。 ※3)算出に使用した人口統計は平成22年国勢調査、各市の面積は国土地理院「平成27年全国都道府県市区町村別面積調」の数値。 ※4)■■■■の色は、濃い順から南河内6市の中の1位・2位・3位・4位。 ※5)参考として、藤井寺市の北部隣接の柏原市・八尾市と大阪府全体を併記。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ※1)各数値は、該当年の統計を掲載の「大阪府統計年鑑」各号より抽出。 ※2)1957年は藤井寺町・道明寺町の合計数値。 ※3)該当調査は、①~④は「事業所統計調査」、⑤⑥は「事業所・企業統計調査」、⑦は「平成28年経済センサス(6月1日現在)」。「-」は当該年の統計なし。 ※4)「農業・林業」「漁業」「鉱業・採石業・砂利採取業」は省略。上記のほとんどの年の統計では、各項目とも「0」またはそれに近い数値が記載されている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

seisan-ryutsu/jigyosyosu-hikaku.png) |

|

| ※1)各数値は、「平成27年度大阪府統計年鑑」・『市区町村、産業大分類別民営事業所数及び従業者数』に掲載の統計を基に、人口1万人当たりの数値を算出。 ※2)年鑑掲載の事業所統計は、総務省・経済産業省「平成24年経済センサス-活動調査」に基づく。 ※3)「1万人当たり戸数」算出に使用した人口統計は、「平成27年度大阪府統計年鑑」・『市区町村別各年10月1日現在人口』の平成24年統計を使用。 ※4)④⑤⑥の項目は、それぞれ2種類の分類項目の数値を合算したもの。 ※5)⑨の項目は、『学術研究、専門・技術サービス業』『生活関連サービス業、娯楽業』『複合サービス事業』『サービス業(他に分類されないもの)』の4種。 ※6)■■■の色は、濃い順から南河内6市の中の1位・2位・3位。 ※7)参考として、藤井寺市の北部隣接の柏原市・八尾市と大阪府全体を併記。 |

|