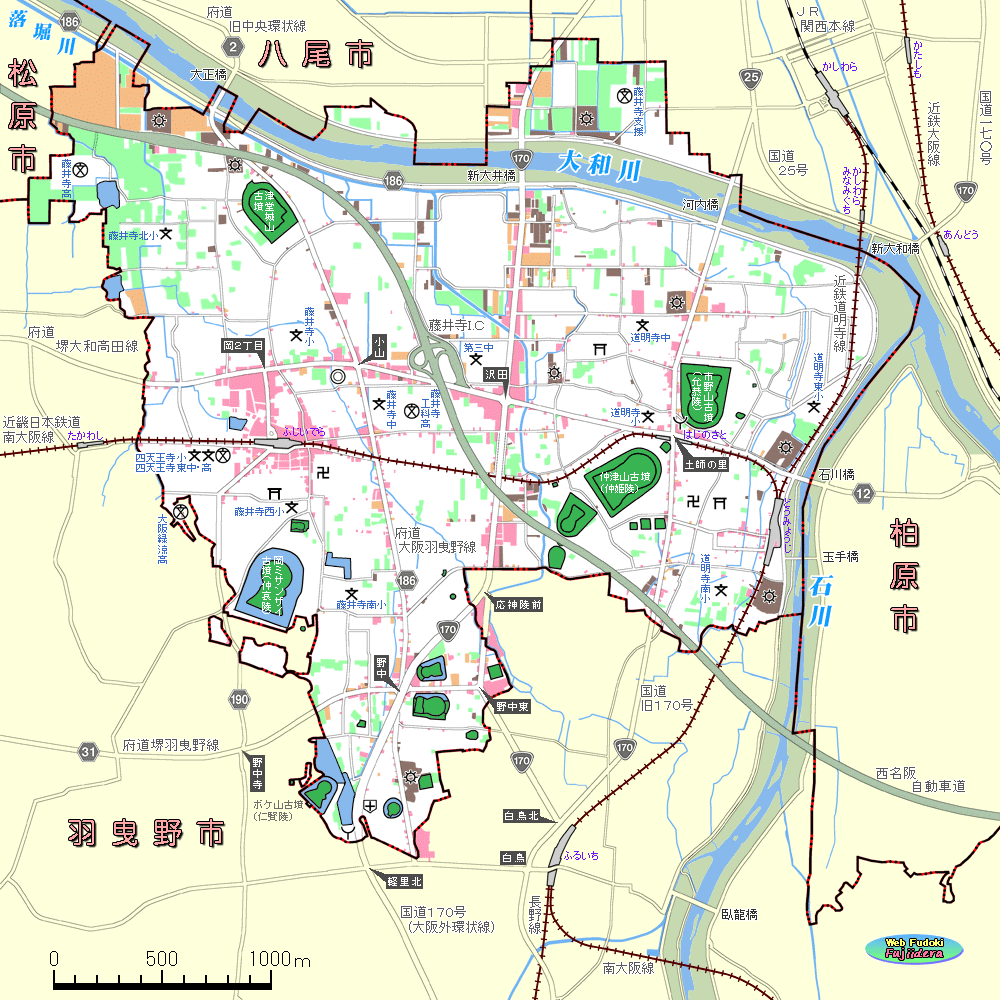

| 藤井寺市の生産・流通地図 |

|

|

《 部分拡大図へのボタン 》 それぞれの部分拡大図が 開きます |

|

|||||||||

|

|||||||||||

| 残り少ない田畑-激減した耕地面積と農家数 地図でわかる通り、農耕地の緑色が大変少なくなっています。平成時代に入る頃まではもう少し多くの田畑がありました。農耕地の面積 が比較的まとまって多かったのは、北西部の津堂・小山地区、大和川北側の川北地区、南部の野中地区、次いで、北東部の北条地区、中央 北部の西大井地区などでしたが、住宅地化などで次々と減少してきました。特に減少の大きかったのが野中地区で、今では小規模農地が分 散して存在する姿となりました。農地が最も多く存在するのは北西部ですが、この地域も以前よりは少なくなって来ています。藤井寺高校 が開設されるまでは、西に隣接する松原市まで広々とした田畑が続いて見えていました。その昔、田園地帯であった地域の名残を最もとど めていた場所です。 下の表1は、1955(昭和30)年から10年毎(2020年のみ中間)に抽出した藤井寺市についての農業統計です。「大阪府統計年鑑」に基づいて いますが、調査項目に変遷があったため、統計数値の無い欄があります。この表を見ると、昭和30年代中頃からの人口急増に反比例するよ うに、耕地面積と農家数が激減した様子がよくわかります。特に耕地面積の減少は著しく、市域面積の40%強もあった耕地が、半世紀の間 にわずか5%台にまで減っています。また、専業農家の減少ぶりも目立ちます。農村地帯であった藤井寺市域の姿は、すっかり変貌してし まいました。なお、「経営耕地面積」は、農業経営体(個人・法人)が実際に耕作している耕作地で、登記上の地目に関係なく実際の耕作形 態で計上されます。また、もともと農地であっても耕作放棄地は含まれません。 なお、農林業についての統計調査は、現在は「農林業センサス」という調査が農林水産省によって5年毎に実施されています。 |

|||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ※1)各数値は、該当年の統計を掲載の「大阪府統計年鑑」各号より抽出。 ※3) 主副業別は平成27年以前は農家数の集計、令和2年以降は経営体の集計。 ※2)1955年は藤井寺町・道明寺町の合計数値。町反畝歩で表記の面積数値をaに換算。 ※4)「-」は統計なし ※5)「対市面積比率」の計算では、各年当時の面積統計の数値を使用(面積の公式数値が変化している)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 表1では、藤井寺市だけについて耕地面積や農家数の変遷を見ましたが、下の表2では、周辺他市と比較することで、藤井寺市の農業の 現状がさらによく見えてきます。藤井寺市が属する南河内地区の6市で比較してみました。 数値欄の緑色が濃いほど、比較的農業が盛んな地域と言えるでしょう。人口1万人当たりの農家数の多さは、市内の世帯に占める農家の 多さを表しています。また、市の面積に対する耕地面積の比率は、土地の使い方に占める農業の度合いを表しています。南河内地区内では どちらも富田林市が1位です。河内長野市は1万人当たり農家数が2位で、ここも農業が盛んな市と言えるでしょう。耕地面積比率では最 下位となっていますが、これは圧倒的に山林地の多い地形であるためです。山林地を除いた比率はかなり高い数値が見込まれます。柏原市 の場合も山林地が多いことによる数値となっています。富田林市も山林地がかなりあり、山林地以外で算出するとさらに高い比率だと思わ れます。河内長野市の耕地面積の絶対値を見ると、富田林市に次ぐ2番目です。つまり、それに比例する生産量があると考えられます。 藤井寺市の場合は、1万人当たり農家数も耕地面積比率も、大阪府内平均にほぼ近い数値です。しかし、もともと面積が少なく、人口も 多くない市なので、農家数と耕地面積の絶対値は大変少ないことがわかります。1万人当たり農家数も他の5市に比べてずいぶんと少なく なっています。また、耕地面積比率を見ると、山林地のある羽曳野市や富田林市でも市面積の1割程度あるのに対して、藤井寺市は4%弱 しかありません。 このように、農家数、土地利用の両面から見て、藤井寺市における農業の存在は大変小さいことがわかります。つまり、市街化していて 非農業地域だと言えるでしょう。表1についても述べたように、その昔田園地帯だった村の面影は、今はほとんど見ることができません。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ※1)総農家数・経営耕地面積の数値は、「令和3年度大阪府統計年鑑-市町村別総農家数及び主副業の状況」に掲載のもの。 ※2)大阪府統計年鑑に掲載の農林水産業統計は、大阪府総務部統計課「2020年世界農林業センサス結果概要」に基づく。 ※3)算出に使用した人口統計は平成22年国勢調査、各市の面積は国土地理院「平成27年全国都道府県市区町村別面積調」の数値。 ※4)■■■■の色は、濃い順から南河内6市の中の1位・2位・3位・4位。 ※5)参考として、藤井寺市の北部隣接の柏原市・八尾市と大阪府全体を併記。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 藤井寺市の耕地面積や農家数は激減しましたが、そんな中で見られる農産物の特徴は、果樹類栽培が多いということです。「2020年農林 業センサス結果概要」による「市町村、農産物販売金額第1位の部門別経営体数の数」を農産物別に見ると、《 果樹類 》の10が最も多く、 《 稲作 》が6、《 野菜 》が3となっています。果樹栽培のほとんどは「イチジク栽培」です。多くの地域では稲作や野菜栽培がトップに来る のですが、藤井寺市域では以前からこの傾向が続いてきました。同じような傾向は羽曳野市や柏原市、太子町などでも見られます。羽曳野 市はブドウ・イチジクの栽培が盛んで、《稲作》40・《 野菜 》22に対して《 果樹類 》149と圧倒的です。柏原市はブドウ、太子町はブドウと ミカンがそれぞれ中心となっています。なお、藤井寺市でも戦前まではブドウの栽培がかなり盛んでした。現在の藤井寺市域のブドウ生産 量が、大阪府の中で1位だった時期もありました。詳しくは別ページを参照してください。 |

| 急増した住宅地 農地がどんどん減ってきたということは、替わりに何かの用途が増えてきたということです。藤井寺市の場合は、昭和30年代から始まっ た高度経済成長が進むのに連れて、住宅地が急激に増えていきました。大都市大阪市の衛生都市として、勤労者世帯の増加によるベッドタ ウン化が進行しました。昭和30年代初めには、日本住宅公団(現UR都市機構)による団地建設が2ヵ所で進められ、大阪府営住宅も数ヵ所に 誕生しました。また、民間開発業者による住宅地開発も各地で進められ、昭和30年代中頃から藤井寺市域(旧美陵町)の人口増は急激なもの となりました。 人口の大幅増加は地域にいろいろなものをもたらしました。人口増加 → 学校新設・商店増加・道路新設・公共施設新設などと、町の様 子を一変させるようなことが各地で続きました。そうして、かつて田園地帯であった町や村は、すっかり住宅都市としての姿に変わってい ったのです。そこらじゅうで見られた田畑が広がる風景は、今では市のはずれに行かなければ見られなくなってしまいました。 |

| 駅前から幹線道路沿いへ-商業施設の分布 藤井寺市内の商店や飲食店、娯楽施設などの商業施設の分布の様子を見ると、上の地図でわかるようにその多くは藤井寺駅周辺と幹線道 路沿いに集中しています。市内の中心駅周辺に商業施設が集中しているのは、昔から多くの都市に共通している様子だと思いますが、新し くできた幹線道路に沿って新しい商業施設が並ぶ様子も、今や全国各地で見られる普通の様子となりました。その結果、昔からの駅前商店 街がいわゆる“シャッター通り”になってしまった、ということが全国各地で続出しました。幸い、藤井寺市では“シャッター通り”とま ではなっていませんが、それでも昔からあった商店が次々と別の商店に変わったり、廃業した商店の後が駐車場になったりと、ここ20年 ぐらいの間に大きな変化が見られました。実はそれ以前にも、藤井寺駅周辺の商店街には大きな変化がありました。 もともと藤井寺駅周辺の商店街は、葛井寺の西に接する西門筋商店街(現一番街)とその西側に続く公設市場、西門筋が近鉄線の北側に延 びた藤井寺駅前北商店街を中心として形成されていました。50年ほど前まで、藤井寺駅の北側は府道堺大和高田線までの多くが田畑でした。 駅のすぐ北側は上谷池というため池で、名刹葛井寺も駅の南側にあり、商店などが駅の南側に増えていったのは自然の成り行きでした。 ところが、1971(昭和46)年11月に駅の北側地域に藤井寺市で初となる大型スーパーが開店すると、駅周辺で買い物をする人々の流れが大 きく変わり始めたのです。それに合わせて家電量販店が店の場所をスーパーの近くに変えるということもありました。その変化をさらに加 速させたのが、2年後のダイヤモンドシティ・ジャスコ(現イオン藤井寺ショッピングセンター)の開店でした。さらに2店目の大規模なス ーパーの誕生です。 上谷池は埋め立てられて駅前広場となり、堺大和高田線までの新しい広い道路ができました。1年後には西に50mほど移動した新しい藤 井寺駅が完成し、バス乗降場の一部も移転しました。大型スーパーが2店できたことで、人の流れは駅の北側を中心として展開することに なりました。そして、その流れに合わせて、駅北通りの周りには次々と商店が増えていったのです。 当時の南河内地区の近鉄沿線では、近くに大型スーパーが2店も在る駅は藤井寺駅だけでした。河内松原駅・古市駅・富田林駅・河内長 野駅など、他の主要駅前に大型スーパーができたのは、その後のことでした。まとめて買い物ができるようになった藤井寺駅周辺のスーパ ーと商店街は、大きな集客力を持つようになり、他地域から来訪する買い物客が大幅に増えていったのでした。 このような藤井寺駅周辺の変化と並行して進んできたのが、新しくできた幹線道路沿いの変化です。1969(昭和44)年12月、日本万国博の 大阪開催を前に大阪外環状線(現国道170号)の一部が開通し、その後南へと延伸されていきました。 同じ頃に府道堺羽曳野線(31号)も開通 しています。これらより先に高速道路・西名阪道路(現西名阪自動車道)も開通しており、藤井寺市には藤井寺インターチェンジが設けられ ました。この時期を境に、藤井寺市をめぐる道路事情が一変しました。この時期以降、マイカー所有の増加もあって市内を通過する自動車 の通行量は急増しました。当然の結果として、この新しい幹線道路沿いにも次々と商業施設が誕生していくこととなりました。 一方、昭和40年代以降の人口急増が起きたことで、従来からあった国道(現旧170号)や府道(現12号・186号)沿いでも商業施設の増加が進 んでいきました。こうして、上の地図で見られるような商業施設の分布が形成されてきたのです。 |

| その後の変化-バブル景気崩壊の後 1990年代初めのバブル景気崩壊の後、藤井寺市内の商業情況にも様々な変化が見られるようになりました。それまでにも、沿線各地の駅 周辺に次々と大型店舗が開店して、藤井寺駅周辺には一時期ほどの集客力が見られなくなっていました。そんな時に起きた大きな景気後退 の波が、藤井寺市にも影響を与えずにはいませんでした。最初にできた大型スーパーは撤退し、跡地は高層マンションに変わりました。昭 和40年代後半には雨後のたけのこのように増えていたスナック酒場は一気に数を減らし、利用する客も急激に減少しました。これに限らず 長引く不況のもとで、様々な業種が後退を余儀なくされたのでした。 上の「藤井寺市の生産・流通地図」の製作に向けて、確認のために現地調査を何度も行いましたが、景気後退や人口減少の影響を各地の 街の姿の中で見せられることとなりました。昔から見慣れていた店が閉店していたり、別の施設に変わっていたりという光景を何ヵ所も見 ました。また、古くから続いていた小さな町工場が廃業している例もいくつか目にしました。中には後継者難のために廃業した商店や工場 もあることでしょうが、全体としては不景気の影響は否定のしようがないほど広がっていると思われます。 一方、製造業においても大きな変化がありました。2000年前後には、藤井寺市域にあっては比較的大きな規模だった工場が、相次いで閉 鎖され他地域へ移転しました。企業の工場拡張や再編の計画によってなされたものでした。藤井寺市域では最も代表的で老舗であったサン トリー(株)道明寺工場(現サントリーホールディングス株式会社)、戦後の経済成長期に進出した東洋エアゾール工業(株)大阪工場・梅鉢鋼 業(株)(現日鉄精鋼株式会社)が相次いで姿を消して行きました。跡地には老人福祉施設や住宅地が建設されています。、新しくは、同様に 長らく藤井寺の地にあったニチバン(株)大阪工場が、2017年末で閉鎖され愛知県へ移転しました。 もともと藤井寺市域への工場進出は、大都市大阪市の近くに位置しながら土地も安価で取得しやすく、労働力も得やすいなどの条件が作 用していたものと思われます。しかし、高度経済成長期を経た藤井寺市域は、ほぼ全体が市街化し商業地を含む郊外住宅都市の姿に変貌し ていました。一定の規模を持つ工場が、操業を維持したり拡張したりして行くには、周囲の状況が変わり過ぎていたのです。 下の表3の統計でも表れている通り、藤井寺市の製造業の事業所数は昭和時代末期をピークとして減少してきています。その始まりが、 バブル経済崩壊の直後だったわけです。地域の主要工場が減っていく様子は、この地の経済活動の縮小を目に見える形で示しているようで さびしい限りです。気がつけば、いくつもの工場がいつの間にか無くなっていた、という藤井寺市域での大きな変化の一つです。 |

| 事業所統計に見る産業の変化 下の表3は、大阪府統計年鑑に掲載の統計から抽出したデータで構成したものです。藤井寺市域における約50年間の事業所数の変化を、 ほぼ10年毎に産業分類別に並べて様子を見たものです。直近の統計は2016年のものです。第2次産業、第3次産業の様子を見るもので、 農林漁業の統計は省いてあります。また、一部の項目では他の調査項目と合算しています。当然ながら、人口が増えれば各産業の事業所数 や従業者数も増えていきます。藤井寺市域の人口増加に連れて事業所数がどう変化したのか、対照しながら見ていくと、この町の産業構造 がどう変遷してきたのか、ある程度うかがい知ることができます。調査項目の中には、統計の取り方が変わっているものもあります。その 場合は、下の備考欄にその内容を注記しています。 全体的な特徴として、人口増加率以上に総事業所数増加率の高いことが挙げられます。これは、市域が狭いので、交通の便が良いこと、 市街地の集約性が高いことなどが大きな要因ではないかと思われます。通勤や集客、店舗営業など、いろいろな点で有利な地域ではないか と考えられます。 産業分類別に見ると、卸売業・小売業やサービス業の増加が目立ちます。これは、上で述べたように、藤井寺駅周辺を中心とした商業地 化が進んだことで集客力が高まり、さらに店舗が増えるという、増加の循環が起きたことが考えられます。また、もっと高い増加率を示し ているのが不動産業です。昭和30年代後半からの人口急増により、藤井寺市域には住宅建設が急速に進みました。日に日に田畑が住宅地に 姿を変えるという勢いでした。増える市外からの流入人口に備えて、賃貸住宅もどんどん増えていきました。ここに、不動産業が増加して いく大きな需要が生まれていたわけです。 2000年頃から人口増加が止まり減少傾向が始まりました。景気後退とも合わさって、事業所数の変化にも全体として減少傾向が見られま す。そんな中でも増加している分野があります。それを見ると、藤井寺市の産業構造の変化とともに、日本全体で進んでいる変化の一端を 感じ取ることができそうです。 藤井寺市の場合も、新しい調査項目である「生活関連サービス業・娯楽業」「教育・学習支援業」「医療・福祉」の合計数が総事業所数 の約23.5%を占めているところに、現在の社会状況が反映しているように思われます。 なお、「産業大分類別民営事業所数」のような経済・産業に関する統計は、総務省・経済産業省が行う「経済センサス」という統計調査 で結果が公表されます。以前は「事業所・企業統計調査」「商業統計調査」「工業統計調査」「特定サービス産業実態調査」など、別々の 調査が行われていましたが、それらを統合したものとして「経済センサス」が新たな統計調査として実施されています。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ※1)各数値は、該当年の統計を掲載の「大阪府統計年鑑」各号より抽出。 ※2)1957年は藤井寺町・道明寺町の合計数値。 ※3)該当調査は、①~④は「事業所統計調査」、⑤⑥は「事業所・企業統計調査」、⑦は「平成28年経済センサス(6月1日現在)」。「-」は当該年の統計なし。 ※4)「農業・林業」「漁業」「鉱業・採石業・砂利採取業」は省略。上記のほとんどの年の統計では、各項目とも「0」またはそれに近い数値が記載されている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

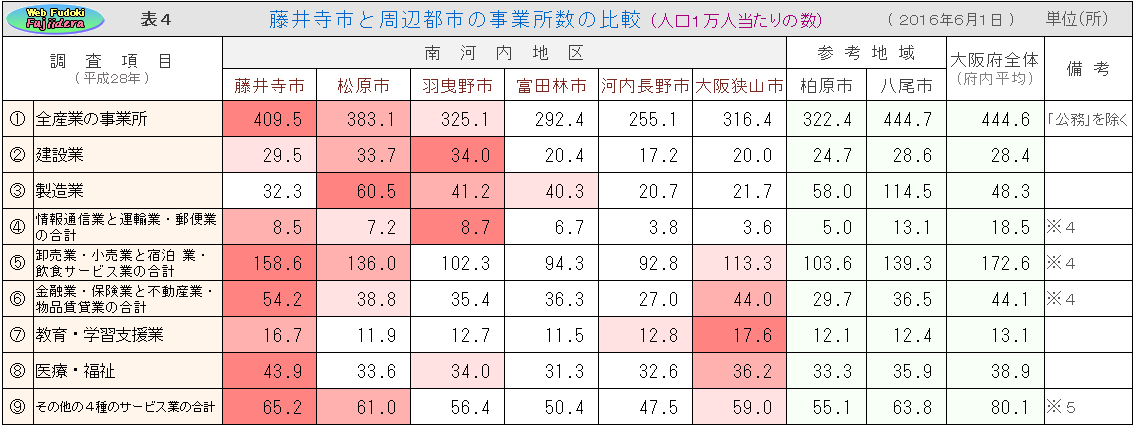

| くらべてわかる藤井寺市の産業-南河内地区6市の事業所統計 表2では農家数や耕地面積の統計を周辺他市と比較することで、藤井寺市の農業の現状が浮かび上がって見えました。同じ手法で藤井寺 市の第1次産業以外の産業の概況的特徴を見ようと作成したのが表4です。人口1万人当たりの産業分類別事業所数を、南河内地区の6市 について比較したものです。傾向をわかりやすくするために、4項目については類似の分類項目と合算しています(※4・※5)。 最も目につくのは、南河内地区6市の中で1位を表す濃い色が藤井寺市に集中していることです。まず、全産業(含1次産業)の事業所数 で1位です。中小工場の製造業が大変多い八尾市に近い数値です。大阪府全体の平均も八尾市とほぼ同じですが、これには飛び抜けて事業 所の多い大阪市が含まれているからです。藤井寺市は、人口の割に事業所の数が相当多い市であると言えるでしょう。 産業分類別に見ると、表の8分類項目の内、なんと5項目で1位となっています。特に⑤⑥⑧⑨の項目で、他の5市との差の大きいこと がわかります。他市を大きく上回っている⑤「卸売業・小売業と宿泊 業・飲食サービス業」では、大阪府全体の方が多いのですが、これも 圧倒的に多い大阪市が含まれているからです。最近各地で増えている「医療・福祉」の事業所も藤井寺市が1位となっています。「教育・ 学習支援業」も近年増えていますが、藤井寺市は今回は1位から2位に後退しました。 一方で、「建設業」は3位、「製造業」では4位という位置です。これは、第2次産業分野の事業所数では、藤井寺市は多い方ではない ことを示しています。特に製造業では大阪府平均を大きく下回っています。中小工場の多い松原市は地区内では群を抜いており、大阪府平 均も大きく越えています。八尾市はその松原市の2倍近くあり、工場団地のある柏原市も府平均を大きく越えています。 統計表から見える藤井寺市の特徴 以上のように傾向を見てくると、藤井寺市の産業の大きな特徴が見えてきます。それは、第1次産業は農業がわずかしかなく、第2次産 業も府平均かそれ以下で、事業所の多さからは第3次産業の盛んな様子が浮かび上がってきます。表4の色表示が端的に示しています。 第3次産業部門が拡大する中で、藤井寺市の製造業部門の相対的減少がはっきりと見えていますが、これには景気動向などとは別の理由 も考えられます。藤井寺市の人口密度は、大阪府内43市町村の中で第8位(2020年)、南河内地区では1位です。新規住宅建設の増加率も かなり高く、市域全体が密集度の高い住宅都市の様相を示しています。住宅用地の需要は多く、地価もそれなりの価格となっています。こ のような状況が、藤井寺市内での工場の新規進出を難しくし、さらには、既存の工場の撤退・市外移転を生じさせています。すでに、古く から藤井寺の地にあったサントリー道明寺工場や東洋エアゾール藤井寺工場、ニチバン大阪工場など、比較的規模の大きかった工場が姿を 消しています。跡地がまとまった住宅地となったり、老人福祉施設になったりと、藤井寺市の現況を裏付けるような変化を見せています。 工場が進出した時代には周りは田畑ばかりだったものが、今では完全に市街化してしまったという古くからの工場もいくつかあります。今 後どのような変化があるのでしょうか。 |

|

|

| ※1)各数値は、「令和3年度大阪府統計年鑑」・『市区町村、産業大分類別民営事業所数及び従業者数』に掲載の統計を基に、人口1万人当たりの数値を算出。 ※2)年鑑掲載の事業所統計は、総務省・経済産業省「平成28年経済センサス-活動調査(6月1日現在)」に基づく。 ※3)「1万人当たり戸数」算出に使用した人口統計は、「平成29年度大阪府統計年鑑」・『市区町村別各年10月1日現在人口』の平成28年統計を使用。 ※4)④⑤⑥の項目は、それぞれ2種類の分類項目の数値を合算したもの。 ※5)⑨の項目は、『学術研究、専門・技術サービス業』『生活関連サービス業、娯楽業』『複合サービス事業』『サービス業(他に分類されないもの)』の4種。 ※6)■■■の色は、濃い順から南河内6市の中の1位・2位・3位。 ※7)参考として、藤井寺市の北部隣接の柏原市・八尾市と大阪府全体を併記。 |

|