ラリーレイドモンゴル2002参戦記

|

8月18日 ETAP−7 朝9:00暑くて、目が覚めた。5時間くらいの睡眠時間。

朝食後は先ず、ドクターに右胸、右脇腹を見せる事に。以下、通訳を介しての会話。 片方の手を背中側から、もう片方の手を前から、患部を挟み込むように強く押された。 「折れてるかどうかは、レントゲンを取らなければわからない。仮に折れているとしても、その骨が内蔵にささったり、どこかを圧迫してはいないので問題ない。肋骨の骨折くらいでリタイヤしないだろ?」 「はい」 「まあ湿布を貼って大人しくしてなさい、それと3回分の痛み止めをわたすので、1つは今すぐ、もう一つは寝る前、残る1つは明日の朝飲みなさい。」 「わかりました。」 「Good Luck!」 (名医?)

「はやいうちに、GSの整備を終わらせ、思いっきりのんびりしよっと」

みんな同じように思っているのか、ほとんどのエントラントがそうしている。整備といっても、GS自体は、リアサス以外はさしたる問題を抱えているわけではない。ラリー前半から、自分自身で制作した所が壊れた続けたが、もう出尽くしたようで中盤以降は、出ていないし、壊れた所は応急処置を施していて問題も出ていない。 (ということは、日本での作業よりも、現場での応急処置の方が、確実で頑丈なのか? いいえ、体験して初めてわかる事なんです。と言い訳させてください)

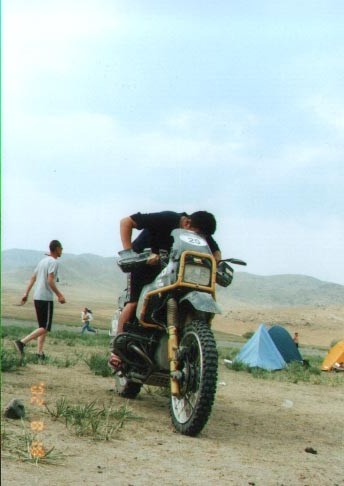

マシン整備中の田中ユキさん。うしろ姿でスミマセン

作業終了後は、ビバーク内の各マシンを見たり、いろんなエントラントとの会話を楽しむ。#26F650ダカール三ヶ尻さん、#27TTレイド後藤さん、#57KLX250河村さん、#56DRーZ400S西田さん達と円になって、ここまでのエピソード等を語りあったが、みんないろんなトラブルや、失敗をしており、そんな話が沢山でてきてメチャクチャに笑えた。ウランバートルにゴールしたら、うまい焼肉屋があるので、そこでおもいっきり食べて呑もうということになった。

昼食後、埃まみれの身体を川で洗う(もちろん石鹸の類は使ってはいけません。ラリーストとして自然に対するマナーです)が、この水が冷たくて1分と我慢できない。気温は今日も40℃を超えている。当然護岸工事なんてしている訳もない。川の源流から、今いるここまで全く周辺に人の手を加えた所など無いだろうから、本当の川の水の冷たさとはこんななのだろうか。

パリダカにも“アガデスの休日”と呼ばれるレストデイがあった。街こそないものの、映像でみた“アガデスの休日”を過ごすエントラントもこんな気分だったんだろうかと思いを馳せた。今までこんなに気持ち良く時間を過ごした事はなかったと思う。(私の表現力では言い表せないないのが口惜しい) ロケーションだけではこんな気分にはなれないだろう。事実、観光目的だけでは無理だ。ラリーという中に身をおいているからこそで、そこに仲間がいるからこそなんだ。誰かが言っていた。「最高だな!なにもないのになんでこんなに満足した気分になれるんだろ」

昼寝した。起きたころにカミオンが戻って来た。途中仮眠をとりながらも30時間かかっている。そこに馬場さんも乗っていた。実際の心の中まで知る由もないが、馬場さんは明るく全くいつもと変わらない。ここまでずっと、馬場さんには本当に助けられた。ウランバートルのスタートまで、ホテルでの2泊は同部屋だったし、ほぼ順位も同じくらいだったのでアドバイスをもらったり、スタックを助けてもらったり、食事も一緒にする事も多く、バカミーズのメンバーのなかでもとりわけ接する機会が多かった。よって馬場さんと是が非でもゴールしたかった。(薩摩隼人とは、どんな人のことをいうのか、馬場さんと接すればすぐに答えはわかります)

HPN田中隊長から、「鵜澤さん、OHV2台になっちゃったね。あと1日悔いのない様にしよう」と、言われた時に思わずジ〜ンと来てしまった。

今日の夕食は19:00(日没は22:00ころ)。夕食後、モンゴル民族歌劇団がビバークを訪れ、馬頭琴の演奏や舞踊の宴がもたれた。しばし時を忘れた。とくに雄大なモンゴルの大地で聞く馬頭琴の音色は、心の中にも響いた。(4ヶ月たった今でも、あの音色は忘れられません) 今までのラリー中に出会った風景、人々、いろんな出来事が、馬頭琴の音色によって頭の中にひきだされ、巡った。そしてそんな出会いや、出来事も明日で終りかという思いがそれを助長する。

クロスカントリーレイドというものは、興味の無い人にとっては、全く理解の出来ない部分が多いと思う。身の安全は補償されず、時間や金銭的な浪費ばかりで、物質的な見返りがない。ただ、それを理解できる人にとっては、至福の時間だと思う。そうした人とやや違った価値観を同様に愛するという点で結びついている分、巨大な一般社会の希薄極まりない個々の結びつきとは比べ物にならないくらいの目に見えない絆のようなものが、そこにはあると、“北国の春”を歌って、わかった。(なんとなく、哲学?)

辺りが薄暗くなり、そろそろ就寝準備にまわりがなって来たころ、田中隊長に

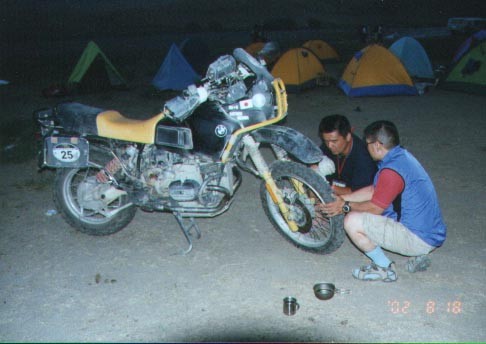

自分でスポーク調整出来ずに馬場さんに手伝ってもらうの図

今日1日、競技が中止になり、のんびりと過ごしたが、それとは裏腹に仮に完走しても、レストデイがあった事でその価値が下がってしまうのではと、自問自答していた。パリダカで独走中のA.バタネンがあろうことかプジョー405を盗まれた事があった。J.カンクネンが優勝した。その時のJ.カンクネンの優勝の価値が事件によって下がることはなかった。そんな出来事も全部含めて、これこそがラリーレイドの醍醐味なんだ。

ゴールした時、ウランバートルでのパレード、チンギスハンホテルでフィニッシャーメダルの授与、どんな気分になれるのだろうか?・・・おやすみなさい。 |