|

全国長南会 | ホーム / 長南氏年表 / 世帯数 / 長南氏歴史物語 / 著書の紹介 |

| 中村就一の紹介 / リンク / 掲示板 |

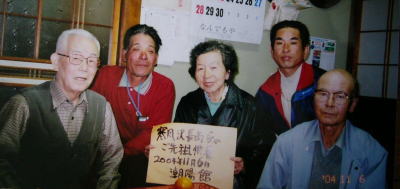

| 主催庄内長南会 2004年11月3日 於鶴岡市塔和町町内会公民館 | ||||||||

| 講師 畠山 弘 鶴岡市 著書「庄内の伝説と民話」ほか | ||||||||

| 1 | 佐藤政之助 | 山形県鶴岡市 | 6 | 長南 照光 | 茨城県阿見町 | 11 | 長南 真啓 | 山形県鶴岡市 |

| 2 | 長南 成 | 山形県鶴岡市 | 7 | 長南 秀則 | 茨城県阿見町 | 12 | 長南 賢一 | 山形県立川町 |

| 3 | 長南智恵子 | 山形県鶴岡市 | 8 | 長南 守 | 静岡県伊東市 | 13 | 長南 光洋 | 山形県鶴岡市 |

| 4 | 中村 就一 | 千葉県柏市 | 9 | 長南 由市 | 山形県余目町 | 14 | 飯野 斎 | 山形県鶴岡市 |

| 5 | 中村 ひさ | 千葉県柏市 | 10 | 長南 寿一 | 山形県立川町 | 15 | 斎藤太嘉志 | 山形県鶴岡市 |

|

| 講師として伝説民俗研究家として著名な畠山弘氏を招き、ご専門の立場から示唆に富んだ講話(次頁)をいただきました。皆様は講話の中から自分のテーマを決めて今後の研究を進める事が期待されます。 写真は名簿の番号で氏名表示。 左から後列7 12 2 6 8 1 15 5 前列 10 9 講師 4 11 14 8 は オサナミマモルさん |

| 講師紹介 昭和4年生。現代俳句協会々員。山形県現代俳句協会々長。爐の会主宰。らくがき倶楽部会長。著書、「庄内の伝説」「東北の伝奇」「山形県怪談百話」「庄内の芭蕉」「湯殿山と即身仏」ほかに句集。 そこに磁場が出来て かつて雑誌「微笑」の記者が来て、私の著書「庄内の伝説」の中から長南年恵に関する抜き刷りを持参、取材に来た。 その後「超能力者列伝極楽娘」の劇画の連載がはじまったが、何らかの蹉跌があったらしく中途で終わった。 私は長い間即身仏を追いかけてきた。鶴岡の南岳寺が火災に遣った時は、祀られている即身仏鉄竜海の罹災を恐れたが、私自身病中でどうにも出来ない状態だった。無事と聞いて安堵した。 鉄竜海の死亡は明治14年10月28日。他の即身仏の入寂も八の日とされている例が多い。これは観音の縁日と符合する。 希望は落ち穂拾いに 長南年意に関する文献は、昭和35年に千葉直操が纏め、後年渡部政三が追記した「大講義長南年恵刀自集」(第三版)だけである。 それも主として関係者から聞きとりのもの。したがってこれ以外の足跡や事跡などの空白を埋めるには、落ち穂拾いに頼るしかない。 即身仏についても同様、彼らが書き残したものなどはなく、祀る寺で出した文書はあるにはあるが、縁起ものが殆どで、客観性に欠ける。 庄内には湯殿山系真言修験の行者であった6体と、内陸、新潟県を含め計10体の即身仏がある。なぜ彼らは即身仏という仏になろうとしたのかは謎である。だが彼らは即身仏としてそこに現存する。だから逢うことも可能だ。逢っているうちに彼らの話が聞こえてくるし実態も見えてくる。 落穂を拾って結ぶ。するとそこにある種の磁場ができる。長南年恵という人に関しても「大講義長南年恵刀自集」の行間の疑問点をチェックし、残されたゆかりのものを見、埋もれた話などを掘り出すことから始めなければならない。 |

|

|

| 講師の畠山弘氏 | ||

|

||

| 勉強会参加者 | ||

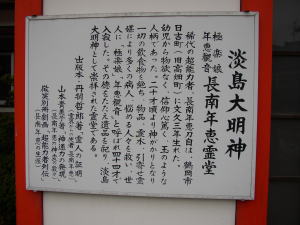

年恵の生い立ち 長南年恵が生まれたのは般若寺近くの矢場小路と呼ばれた所で、現在のサイギ商店の車庫の辺り。幼くして荒町に隣接する長山小路の岸本家に奉公に入った。 少女期から神がかりになり長じて番田の橋のたもと、安達自転車商会の所に行屋を作った。いわば巫女(みこ)を開業したわけである。 長南年恵には巫術を教えた人がいるはずだ。それは神道の御獄教の行者だったと思う。 神道には神社庁が管轄する神社神道と、それぞれが独立する教派神道13派がある。 すなわち出雲大社教、神宮教、扶桑教、実行教、御嶽教、金光教、天理教、黒住教、祓教等々。中でも特に山岳信仰を重視するのが実行教、扶桑教、御嶽教。 役行者(えんのぎょうじゃ)を祖とする修験道(しゅげんどう)と習合する。修験道は山岳信仰にもとづき、死と再生を核に据える。年恵は御嶽教の行者として巫術を体得したようだ。その裏づけが死亡時に御嶽教から贈られた大講義の位である。因みに御嶽教の祭神は国常立神(くにとこたち)大己貴神(おおなむち)、少彦名神(すくなびこな) 物品引き寄せ巫術 手品には種も仕掛けもある。呪術は原因と結果を見通して組立てられる。水を撒いて雨を呼ぼうとする雨乞いなど。だが年恵は無から有を、すなわち水を引き寄せるという、前代未門の摩訶不思議な巫術の持主であった。その筋では霊水引寄せ霊媒として世界的に有名なのはご承知のとおり。 年恵は神仏に祈祷し恍惚境(トランス状態)に入って、からの茶碗に甘酒を引き寄せたり風呂に水をはって火も焚かずに湯にする「お手かざし」という巫術も見せた。六感の中の一感をおさえることによりトランス状態に入り得るとされるが、私には不可解な世界である。 「大講義長南年恵刀自集」には昭和8年発行の浅野和三郎著「心霊と人生」より、小竹繁江さんという人の体験談の聞き書きをのせている。 龍神とも親交 ある日、善宝寺参詣に行った時のこと、年恵は私たちを待たせて奥の宮に入ったが、まもなくドタン、バタンと音がした。神様とすもうをとていたと後に年恵は語った..。 仏法を護持する天竜八部衆は、天、龍、夜叉、乾達婆(けんたつば)、阿修羅(あしゅら)、迦楼羅(かるら)、緊那羅(きんなら)、摩喉羅迦(まこらか)。その中で龍は難陀(なんだ)、跋難陀(ばつなんだ)、婆羯羅(しやがら)、和修吉(わしゅきつ)、徳又迦(とくしゃが)、阿那婆達多(あなばだった)、摩那斯(まなす)、優鉢羅(うはつら)の総称であり、この信仰にもとづくのが八大龍王講。ここにも巫術が伝わりこの地にも現存する。善宝寺に祀られているのは婆羯羅とされる。 年恵の行屋には表に色々な布を下げられ、中から太鼓の音がしていたという。これは私の母の目撃談。祭壇のある部屋に続いて信者の籠る部屋があり、奥に彼女の年恵の居室があったが、これらは後に解体された。 行屋の表戸に下げられてあったという布は少彦名神と淡島神社を祀る和歌山加太神社の淡島信仰を意味し、年恵を祀る淡島大明神(南岳寺境内)はそれを裏づけるが、なお別途調査が必要。 困りごと承りおばさん 長南年恵の信仰については本質を把握しないといけない。彼女は宗教の専門家ではなく巫術にたずさわる巫女であったことを念頭において。 恐山の巫女は大きな数珠を用いて神仏をおろす。梓巫女(あずさみこ)は弓の弦を鳴らす。口寄せの方法もいろいろだが、年恵の場合は太鼓を鳴らしたらしい。 富士山にも登ったと伝えられるが、扶桑教は富士信仰であり、実行教も御嶽教もその色彩が濃く、年恵の行動もうなずけよう。ともあれ御嶽教、淡島信仰を掘り下げれば年恵もその周辺ももっと見えてくるだろうと思う。 巫女には免許状があるはず。これが出てくると巫術の背後がはっきりするのだが…. 監獄で何も飲み食いせず 年恵が収監された監獄は馬場町にあった。その呪術が世間をたぶらかすものと見なされたからである。が後年大阪で収監されかかった時も同様うやむやとなった。収監されている間中食事もとらず大小便もなく、折からの夏場でも蚊帳を吊らなかった。 人は弱さがあるから相談の相手を求める。それを受けとめるのが巫女。依頼者の心と巫女の感がマッチしたとき、そこに解決の磁場が生まれる。あたるあたらぬはそこにかもし出される磁力の強さ弱さであろう。 巫女も人間であるからには、絶対のものに仮託する。それが神おろし。長南年恵が人智で計れぬ霊力の持主であったことは確かだが雲の上の人と考えず、よろず困りごと相談承りおばさんと考えた方がよろしい。 そのおばさんが不思議な力を持っており、人を引きつけていたと見るのが妥当である。 その結びつきが強かったことは、没後それらの人々が御霊屋を寄進したことでもうなずけよう。 |

|

|

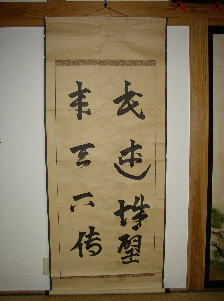

| 年恵が書いた漢詩 | ||

|

||

| 自己紹介(長南守氏) | ||

|

||

| 長南年恵霊堂の説明 | ||

|

||

| 南岳寺 | ||

|

||

| 年恵霊堂の前で記念撮影 |

|

11月7日瑞厳寺会議室で寺の桂田執事長、松島町の遠山助役らをかこんで塩竃長南会主催(長南修治会長)の「松島再発見」と「長南氏のルーツを語る会32」が開催された。 緑化運動のはじまり 桂田執事長からは、雲居国師が故郷の風景に比し、みすぼらしい島の様子から、黒松による緑化を発案して、長南和泉守に相談したところ、和泉守が早速南国から種子を運び、島々浦々に栽植して松島を創造した功績をほめ、なお仏道に精進するようにと賞状を贈った経緯を説明された。 |

||||

| 桂田文隆師 | |||||

|

松島の出現 遠山助役は、松島の今日あるのは和泉守の貢献であり、決して偶然に出来たものでないことを特に強調して挨拶された。 仲間に鼻高く 今年2月、松島旅行の際、栽松記念碑を拝見することが出来、おかげで旅行仲間に信用されました。嬉しいやら、有難いやら皆様に感謝するばかりです。 新宿区 長南義美 |

||||

| 遠山勝雄氏 | |||||

|

|||||

|

|||||

| 昨年10月7日、東京蒲田、齋藤武夫氏の博央産業(株)で全国長南会の相談。従来本部、支部なし自由組織で、各地で○○長南会の会長等をお願いし活動している。特に経費が必要な時に志納金から支給。これは続ける。今の長南俊春氏は2代藤四郎会長時の副会長で、1999年3代目就任、二大事業をみごと完成したから、交代時期。就任はキャリアから光男氏が順当だが、健康上無理。そこで会長留任、副会長に斎藤武夫、長南道夫の有力新人をお願いした。今後、運営会議で会の基本方針をきめることとした。 写真後列左から齊藤勝重、齊藤武夫、光男。前列中村、俊春、道夫(世田谷区)の各氏 |

|

|

立派な看板 通信16号で寒風沢訪問者の案内に看板を募集したら、柏市の長南武氏(豊牧栄助系)が応募、樫材で見事に作り寄付してくれた。早速現地の富枝さんのかじやと兼夫氏の潮陽館に送った。写真左武氏は息子の友貴と敬の二人息子と共に伝統の日本建築を造っている。 仕事が良心的だから長南諸氏にお勧めです。 |

| 8月12日、金谷川の若宮に行ってまいりました。松川、中の坂墓地で私の本家、長南巳之吉、周一のお墓にお参りするために坂を降りて行くと、ちょうど阿弥陀堂の階段下で草刈りをしていたミツオという人から話を聞くことができました.これは中村先生の本から赤沼基地を調べた長南睦男氏と判りました。 話では、本家の永治が出稼ぎから戻った時には家は人手に渡り、白壁の土蔵のそばの隠居小屋に家族が住んでいたそうです。 赤沼墓地に行くと、小さな墓碑が横一列に並び大きな墓碑は見当りません。20年前に初めて訪ねた時に、大きな墓碑の台石に美之吉の名がありましたが、二度日も今回も見つけることは出来ずびっくりしています。 中村先生の本の751頁には「和泉直系の子孫長南一は長南己之吉と署名のある木箱(ひきだし)に納めた古い鐙の両袖や鎗を所蔵している」とあります。私が子供の頃父親から聞いた話ですが、若宮から福島に向かって左側に黒塀に囲まれた大きな屋敷があり、土地も金谷川の駅まで、よその土地を踏まずに行けたそうです。鎧や鎗、陣笠、蛇腹の付いた網戸がありお祭の用具があったそうです。 曾祖父忠助は大酒呑みで道楽好き、妾をつくり屋敷や山林田畑を全部呑みつくし、83歳で亡くなった時には、蔵の中に中折帽子が一つ残っていたそうです。 長南一様が所蔵しているものが、本家にあったものとは限りませんが、長南巳之吉は曾曾祖父と同名です。曾祖父忠助、その長男長兵衛、その長男永治、その他家族の亡くなった方の墓のないのは貧乏で墓を建てられなかったと思われます。 次回若宮を訪ねる時には余裕をもって行動したいと思っています。また睦男、一、一郎の諸氏に逢いたいと思います。 以前に常光院で過去帳を見せてもらった時に理解できませんでしたので、次回には写真を撮り、本家の木札も調べます.(2004年、川口市) 註 福島市松川と言えば、1949年の松川事件を想起するが、ここの長南氏は上杉藩時代に開拓農民として入植した。リーダーは長南和泉、出雲の兄弟で、長南和泉守の名と同じ、しかも和泉守の鎧の袖を所蔵しているから謎が深い。筆者の長南要氏は一族の中で傑出した実践的研究者だから、今後の調査報告が期待される。 |

|

義経は、今から890年前の文治元年〈1185)3月14日、壇ノ浦合戦で平氏を倒して京都に凱旋したのも束の間、兄頼朝にうとまれ、26歳の時九州に逃れようとした。 この時、京都に頼朝のご機嫌伺いに来ていた、九州豊後の城主尾形三郎惟義を頼り、文治元年1l月6日義経は頼朝の追討を逃れる為に、いまの大阪付近の大物浦だいもつうらから船出したが難破、その後は畿内一帯に潜伏して行方をくらました。 身の安全を求めて地下に潜行した義経主従は、しばらくの間は畿内の社寺や貴族の庇護のもとにさまよい、杳として消息を絶ってしまったのである。 鎌倉の執拗な追求にもかかわらず、その後しばらくの間彼らの行動は皆目わからなかっ た。鎌倉では頼朝が八方捜索の手を廻すが少しも手掛かりがない。 ところが義経主従の方は吉野山から奈良へ入り、京都へ忍びいり、吉野山で別れわかれになった16人の家来と落ち合い、尾形三郎もこれに従って主従らは羽黒山の山伏姿に変装して奥州平泉落ちとなる。 弁慶、勧進帳の名場面 一行は京都から山越えに琵琶湖畔に出、湖水を船で渡り、越前の国〈福井県〉で三の口という関所を通り、加賀の国(石川県)の安宅(あたか)の関所にさしかかる。 弁慶が、南部東大寺の大仏殿建立のため、諸国を勧進する山伏と申述べ、関守の疑問を解く為に、偽りの勧進帳を読む場面は有名である。 安宅の関の難関を脱し、海に沿って北へ北へと進んで行った義経主従は、山に寝、辻堂に一夜を過ごし、艱難辛苦して越後の直江津にたどり着く。そこの花園の観音堂に一泊。 ここからは船で越後の寺泊へ渡り、八十八里の浜を過ぎ念珠ケ関(山形県温海町)へさしかかる。 暗和40年、NHKテレビドラマ「源義経」放映時、義経に対する関心が高まり、鼠ヶ関ではこれを記念し、昭和41年、原作者村上元三拝牽による「源義経ゆかりの碑」が鼠ヶ関の弁天島に建立された。 |

|

| 勧進帳 歌舞伎十八番の一。三世並木五瓶作。 1840年河原崎座の中幕に七世市川団十郎が初演。弁慶らが山伏姿となり、義経に従って奥州に向う途中、安宅(あたか)関で関守富樫左衛門の厳しい詮議に遇い、南部東大寺の勧進と称し、勧進帳を読み上げ、また、怪しまれぬために主を折檻して通過した苦衷を仕組んだもの。能楽「安宅」の改作。(広辞苑) |

||

| 出羽国に入り、ほっと一息 義経主従一行は、或る時は羽黒山の山伏、或る時は熊野山の山伏と称して世の目を忍び、長い苦しい潜行の末、ようやく出羽の国へ入つた彼らは、ここからは秀衡の知行所であるとのことで、もう大丈夫だろうと安心し、出水のため三瀬(鶴岡市)の薬師堂に二、三日逗留し旅の疲労を癒す。ついでに田川都の領主田川太郎実房の依頼により、彼の13歳になる一人息子のぎゃへい(物怪)を祈祷によって平癒させ、かくて田川をも発ち、大泉荘大梵寺(鶴岡のこと)を通過し、3月3日清川(立川町、後に勤皇の志士清川八郎の生地)に着き、五所王子〈御諸皇子)神社で一夜をあかした。(昭和40年NHKドラマ源義経」出演の女優藤純子が当時参詣している)御諸皇子の前で御神楽を舞わせ、翌日船で最上川をさかのぼっている。 本合海か清水で下船。ここから陸路亀割峠を越えて小国郷に入り、堺田、鳴子を経て奥州平泉に逃れたといわれる。 清川の近く、白糸の滝ドライブイン近くの仙人堂は、義経の従者常陸坊海尊(ひたちぼうかいそん)を祀ったお堂である。最上川をさかのぼった沓喰部落くつはみは、義経の馬にくつわをはめた場所といわれる。 |

瀬見温泉を発見 東に進むと関所があることを察知し、急に進路を変え休場村に入る。ここは義経主従が休んだ村とて、義経を祀る判官神社が現存している。陸羽東線瀬見駅の近くに瀬見温泉があるが、この温泉の発見は文治3年〈1187)源義経主従が平泉に赴く時、亀割峠を越えてこの地に着いた時、岩の間から温泉が湧出しているのを見つけたのが最初といわれている。 さらに一行は小国川をさかのぼり、堺の峠を越して鳴子にたどりつく。 文治3年(1187〉2月に至り鎌倉方により「義経奥州平泉にあり」という情報が確認された。 結局、ねぐらを失った窮鳥は、少年時代を親切に庇護してくれた藤原秀衝の懐中に飛び込んだのである。(黒坂勝美文学博士は、義経が平泉に来たのは文治3年2月ではなく、9月か10月であると主張。黒坂氏は酒田の本間家の古文書の相談役であった)もしこの説が正しければ、秀衝はこの年1O月29日病死故、義経と再会後まもなく死亡した事になる。 |

|

| 頼みの秀衝に死なれ 平泉に逃れた義経を庇護した藤原秀衡が没するとその子泰衝は、頼朝の追撃を恐れて義経を襲撃、文治5年4月29日午前1O時頃であった。 義経は平泉中尊寺東南の丘、高館の持仏堂にたてこもり、一心に法華経を読誦していたという。奥方に落ちのびることをすすめたが、奥方はきかず4歳の女児諸共に堂に火をかけ、炎の中に最後を遂げた。壇ノ浦から4年目のことであった。 伝承であるが、義経主従の平泉落ちの人々を記す。 源義経、静、亀若、武蔵坊弁慶、鷲尾経春、伊勢三郎義盛、片岡弘経、熊井太郎、常陸坊海尊、雑色駿河次郎、増尾十郎、鈴木三郎重清(兄〉、亀井六郎重清(弟)、城三郎資元、備前四郎、尾形三郎惟義。 (山形県立川町史編纂嘱託) |

わが郷土のロマン 長南健吉 新庄市の地名に、弁慶も休み、義経主従も越えたと言われる休場という部落あり、往時は長南忠春も平泉めざして越えたのだろうかと、ロマンを抱きます。峠は亀割峠と言い、越えると瀬見温泉です。静御前が和子を生んだ時、産湯を使ったとも言われています。 その時忠春は? 義経が平泉めざしての逃避行は、一行16名だ。おや、長南忠春の名がない。どうしたのか。彼は、壇ノ浦まではたしかに義経に従って奮戦している。これは江戸末期の錦絵に名前が出ているから、間違いないと思う。 長南氏の伝説では、彼は衣川の館で義経が自害したあと、落ちて青沙里(岩手県下閉伊郡田老町)に行き、ここで老後、病を得て死去したことになっている。しかし、長南良一氏(釜石市)が調査したところ、確証はないという。なにしろ時間が経ちすぎている。 もっとも、同時期の別の錦絵「源義経蝦夷渡海ノ図」では、大型の帆船の上甲板で床几に腰掛けて、行く手の空をにらんでいる義経の下に、長南七郎の名がある。これは長南忠春で彼も蝦夷地(北海道)に行ったらしい。 別に弘前には、義経一行は竜飛岬まで行き、神に祈ったら津軽海峡の海が割れて、陸地が現れ、徒歩で蝦夷地に渡ったという伝説がある。聖書の話とそっくりなのが面白い。 〈前出の錦絵はいずれも全国長南会で頒布している。価格は会員一枚1500円その他は1800円) |

|

|

| 昔、源義経の一行が、清川を後にして、最上川沿いを通っていた時、今まで出会ったことのない、強いダシ風で吹き飛ばされそうになった。 「気を付けろ。」と誰かが言った。 前に進むことが出来なくなった弁慶は、いきなりなぎなたを振り回して、ダシ風に立ち向かった。 「こりやぁ−、手ごわい相手だ、よし俺の力を見せてやる、今に見ていろ。」と言った。なぎなたを振り回せば、振り回す程着ている物が飛ばされ、とうとう弁慶は腹巻一枚になつてしまった。 「俺をなんだと思っているんだ。」 怒った弁慶はなぎなたを今までよりも、力強く振り回したところ、腹巻のひもが切れて、腹巻は飛ばされてしまった。 「ああ−、しまった。やられてしまった。」 あわてた弁慶は、後を振り返って見ると、近くの大きな岩に、腹巻が張り付いているのが見えた。 弁慶は吹き飛ばされた腹巻を、岩まで取りに行ったところ、岩に張り付いていて、やっと岩から取ることが出来た。「参った。参った。」 この強いダシ風には、弁慶も太刀打ちできなかった。 これを見ていた一行は、腹巻の張貼りついた岩を、弁慶の腹巻岩と言ったという。 |

|

|

| 多数の長南氏が住む立川町の立谷沢と清川は山から吹き下ろすダシ風で有名。町会議員で観光協会長の長南一美著「ダシ風物語」から | 立川町の長南一美氏が運動してダシ風を利用した風力発電を成功させた。2002年2月19日にNHKプロジェクトXでその取り組みが紹介された。 | |

| 今、青宿でお庚申さまの集まりがそれぞれのグループで行われていますがその由来や意味は良く解らない人が多いと思います。 正式には庚申(かのえさる)の日、夜明かしをして飲み食いをして厄落しをする集まりで、その根源は中国の道教の思想にあるとされ、わが国には平安時代に伝わり、最初は宮廷の公卿たちの間で行なわれていましたが、そのうち武家社会に伝わり、常民の間に普及したのは江戸時代になってからといわれています。 神道では日本神話の猿田彦の神を御本尊としていて、仏教では青面金剛(しょうめんこんごう)を御本尊としています。青宿で行われている庚申さまの掛軸には青面金剛が鬼を踏みつけてその周りに三猿(見ざる、聞かざる、言わざる)がいます。仏教が広まってから常民に普及しましたので一般的にはこの掛軸が多いと思われます。 信仰の概要は、十干十二支の庚申(かのえさる)の夜、(60日に1回庚と申はめぐり合います)に人間が眠ると、その体内にいる三尸(さんし)という虫が体内から抜けだし、天帝のもとに行ってその人の悪行を報告します。それを聞いた天帝はその罰としてその人を早死させるというのです。 |

|

||

|

そのため庚申の夜は飲食して談らんし、夜明けまで眠らずに身を謹しむという信仰です。 庚申の日には守らねばならないことが多く、まず※同衾(どうきん)を忌むこと、もしこの夜に子供ができると盗人や不具になるといわれます。夜業や結髪なども禁忌とされ、食べ物も肉類やニラ、ネギ等は避けねばなりません。 身を慎むことから始まりましたが、徐々に米や野菜、お金を持ち寄り、皆で飲食・歓談して過ごす楽しい集まりになっていきました。また、さまざまな情報を交換し、農作業の知識や技術を研究する場でもあったようです。この集会を3年18回続けた記念に建立したのが庚申塔です。長寿や健康のみならず、家内安全や五穀豊じょう、現世や来世のことなどを祈り、それを碑面に刻みました。青宿鹿島神社の入り口の右側にもこの塔があります。青面金剛と三猿が彫られており、造立の年月日も見えます。(元文5庚申..と読めますので1740年?)江戸時代後半のものだと思います。 現在はこれらの戒めなどは多少緩和され、おひらきは夜12時頃、高級牛肉も食します。集まる日も庚申の日に限らず参加する人の仕事などの都合のいい日の土曜日などに行われることが多く、1泊の旅行に出かけるところもあります。最近は日本酒が高級化してきて「久保田」「霧筑波」はあたりまえになりました。 いずれにしても、平安時代からの風習が形を変えながらですが現在も続いているというのはおもしろいことです。二十七夜講、天神講、犬供養など古くから今も続いているものの、その由来や意味を調べるとロマンを感じます。 ※同衾(どうきん): 一つの寝具の中に一緒に寝ること。特に、男女が特別な関係を持つこと。ともね。 |

|||

|

青宿にもいくつかのグループがあり、やり方は少しづつ違うかもしれませんがそのうちのひとつを紹介します。 10軒でひとつのグループとなっており、開催する日は庚申の日に限らず、だいたい1年に2度、当番の家で開催されます。当番の順序は決まっていて庚申さまの掛軸は当番の家に順番に廻って行きます。当番にあたったら、全員に開催する日時を電話などで知らせます。当日の欠席は許されません。当日、前回当番の家に掛軸を迎えに行き、当家は酒や料理を用意し、庚申さまの掛軸を掛け、当日食べる料理をお供えし、線香を用意して招待者を待ちます。 招待者はお金(会費)を持って当家に集まり、挨拶をしたあと線香をあげ手を合わせ、掛軸の前にお供えした御膳に会費をおきます。会費はのし袋や封筒には入れずにそのままです。 |

||

6時半か7時ごろから酒宴が始まり、適当な時間を見て掛軸をおろします。これは、掛軸が掛けてある間に地震があった場合、御膳を作り直して再開しなければならないというルールがあり、地震が来ないうちに掛軸をおろしてしまおうということです。

料理は、正式には肉、ネギなどは禁忌とされているそうですが、特にそのような制限はなく、一般的なおもてなし料理だと思います。いつも同じメンバーなので、酒はそれぞれの好みに合わせて用意し、日本酒、焼酎、ビール、ウイスキー等さまざまです。

酒宴での話題はその時々の世間話などで4、5時間費やされ、カラオケなどはしません。

おひらきの時間はなるべく遅いほうがいいようですが、だいたい深夜0時ごろを目安にしています。酒宴の最後はご飯とお吸い物が出され、全員で食べないとおひらきになりません。

このほか、ムシが好かない、ムシの居所が悪いなどの言葉は、誰でも体内に「シ」という名のムシが三匹いるという中国古代の道教思想。各地に残る庚申塔は庚申年の記念。

話変わって戦前にはどなたの腹中にも居た回虫が駆除された現代人は、その代りアトピー性の疾患に悩まされているという。

| 「長南年恵をめぐる勉強会」に参加のため鶴岡へ向かった。平成16年11月2日午前9時、天気は曇り空。青宿から長南照光氏と同行し、常磐道を柏まで、中村さんご夫妻をお迎えに走り、ご自宅に着くもまもなくご夫妻の荷物を積み込み、柏インター、常磐道を引き返し、磐越自動車道、東北道へと抜けた。

車窓には紅葉の木々が目に美しく、特に村田JCから山形道に入ってからは景色が一変したように、まさに紅葉の絶頂期であった。鶴岡に近づき「月山」に差し掛かったとき右側に湖が見え、紅葉の山々とのコントラストが本当に見事だった。車を止めて眺める余裕が無かったせいか通過してしまったが、もう一度訪れてみたい所だった。 さて、夕刻5時に鶴岡に到着し、長南成氏宅に寄せていただき、勉強会の前夜、お兄様の真啓氏や奥様の智恵子さん、丹波哲郎氏の大学の同級生の佐藤政之助氏、伊東市の長南(オサナミ)守氏と合流して楽しいお話でひと時を過ごした。 |

|

||

|

|||

| 帰り道も、紅葉を見ながらのドライブになったが、年恵の話を聞いた後だったこともあり、月山をはじめ、遠くに見える山々になにか霊的な雰囲気を感じ、霊能力者が誕生する理由がこの地にあったのかなと思いながら今回の旅を締めくくった。 鶴岡の真啓さん、成さん、奥様の智恵子さん、今回勉強会に参加した皆様、色々とお世話になりました。ありがとうございました。 |

|||

|

|||