20. ��œ��@�@

�@�@�ˑR�ł����AFJ���C�ɓ����Ă��ꂽ���̌��֍s�����ƂɂȂ�܂����B

ڽı����9�����B

�܂��߂�ڽı��1���ŁA�F�X���ɂȂ�܂����B

���ʓI���ޯ�ذ�������Ă��āA�ݼ�݂����Ȃ���A����ݽ�ޯ����Q�l�ɂ����

�f�l�ł�ڽı�͉\���ƌ������Ƃ�������Ă��炢�܂����B

�@

ڽı���I����FJ�́A����������ʐ��B

����°�ݸށAܲ��ިݸނ��y�X�Ƃ��Ȃ������ݸނ���ܰ�͐\�����Ȃ��A����400cc���

���o�ŁA�܂��ɖ��\�B

�Ƃɂ����ǂ��o�����c�A���[�ł����B�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

���������ƁA�G���W���̔M�͂���܂ŏ�����I�[�g�o�C�̒��ōł��h���A�C�y�ɏ��C����

�Ȃ�܂���ł����B

���{�P�Q�O�OCC�Ȃ̂ł��傤���Ȃ��̂ł����A���ꂩ��V�����i��ł���I�[�i�[�͂������

���オ�S�z�ł����B

���̃I�[�i�[����́AFJ1200�����C���̃I�[�g�o�C�Ƃ��ď��Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA�F��ȏ���

�c�[�����O�ɘA��čs���Ă����Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2011�D7�D12

19. Ұ���C���@���̂Q�@�@

���ް�ƯĂ��͂��܂����B

������ꂽ���ް�ƯĂ̎�ւ��ł��B

�@

�܂��́A�ق�Ƃɾ��ް�ƯĂ�������̭��Ұ���������Ȃ������̂��H

�Â��݃_�[�ƯĂ���ނ��O���A�V�����݃_�[�ƯĂ��q���āA�۰Ă����Ă݂�ƁA

̭��Ұ���͂������Ɠ����n�߁A�۰ď����F�A������E�������܂����B

�����́A����ς���ް�ƯĂł����B

�@

��āA����ް���O���A�ݸ�����O�������ł��B

���O�����ݸ�́A�O������ɂ��āA�ǂɂ��|���ľ��ް�ƯČ����B

�@

�Â����ް�ƯẮA���S�ɓ����܂ŎK�тĂ���̂��A������������ԁB

�@

������́AҰ�����ٓ���Ұ���͑S��OK�B

����ŁA�ЂƂ܂��@�\������ڽı�����ł��B

�@

�c��͌����ڂ�ڽı�ł����A22�N�O�̵����ł��̂ŁA����Ȃ��ڎw�������ȂƁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�P�D�U�D�Q�T

18. Ұ���C���@���̂P�@�@

��Ұ����̭��Ұ���̂��̌�ł��B

Ұ��������ƁA���{�v���������ɓn���A�m�F���Ă�������Ƃ���A

�@�@��Ұ���̓����͕s�v�c�ŁA�炵�Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��B

�A�@̭��Ұ���́A�S�����Ȃ��B

�Ƃ������ƂŁA��Ұ���̏C�����˗����A�{�����{�v���������A���Ă��܂����B

��Ұ���̏C���͋}���ł�������̂ŁA�C�����e�ɂ��Ă͊m�F���Ă��܂���B

�@

���́A̭��Ұ���ł��B

�S�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�r���̒f�����ݸ�����۰Ď��̾��ް�ƯĂ����߉ށB

�z���ׂĂ݂܂������A�f���͂���܂���B

������ȯĂŁA���ް�ƯĂׂĂ݂܂�ƁA��R�l�ɂ���Đ���ނ���Ƃ̂��Ƃł����A

���������R�l�ő�`���ŁAE�iEmpty)�ƂȂ�悤�ɍ���Ă���悤�ł��B

�����ŁA��݂��������炢��������Ԃɂ��ľ��ް�ƯĂ̺ȸ����ý�����g���Ē�R��

�����Ă݂�Ɓ|�|�|�|�|�|�|�@���@�|�|�|�|�|�|�B

��Ăł��B�@���ް�ƯĂ̒��g�Œf�����Ă���͗l�B

�@

�@�|�|�|�|���ް�ƯĂ̵����ݕi�͏o�ĂȂ����ȁ[�@�|�|�|�|�|

�@

����FJ��Ұ���ɂ́AEmpty��Ԃœ_������FUEL���߂�����A�K�X���͊ԓ���܂��̂ŁA

�܂����Č������悤�Ǝv���܂��B

�@

���Ƃ́A�ĂɌ����ď�荞��ł��������Ǝv���܂��B�i���Ȃ���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�P�D�U�D�P�P

17. �ق�ŏ����B

�@�Ԍ����������������̂ŁA�J�̒��ł������A������Ƒ����Ă݂܂����B

�@

���^�������ɍs���Ƃ��́A�s��ӏ����Ȃ������m�F���邽�߁A��߰�ނ��o�����A

����������Ă����̂ŁA�܂�FJ�̑f����m��܂łɂ͎����Ă���܂���ł����B

�@

��݂́A����قɑ��ļ�Ă��������߁B

����������ق̋����͒��x�ǂ��A������肵�Ă��܂��B

�܂��ï�߂́A�ق�Ƃɵ���ޯ���Ȉʒu�B

���������������Ă��܂���Ű�ɂ́A���x�ǂ���݂ł��B

�@

�@�����ā@������ƉĂ݂܂����B

�@

�����[�B�@

�ݼ�݂�Ӱ���̂悤�ł��iDucati��Ninja�Ɣ�ׂĂ܂��̂ŁA�͂��B�j

ڽ��ݽ�͏�X�ł��B

��ڰ��́A���Ă������������Â��Aر�͂���Ȃ�B�i�J�Ȃ̂ł悭����܂���j

�ׯ��͔��ׂ̈ʒu������₷���A�Ƃ��Ă��y���B

�@

�������������Ƃ́A���ꂾ���d��FJ�ł����A����Ninja�����߸ĂŁA���|�I��

�����@�h�y���h�@�̂ł��B

�����A���R�����ƂQ�U�O�������ް�Őh���ł����B

�@

���[��B�@�Ȃ�Ȃ�ł��傤���B�@�s�v�c�B�@YAMAHAϼޯ��B

11�������ٸ�Œᑬ�������₷���A�T���@2000�������@60����/h����ł�ۯ�ّ���݂̂�

�[���ȉ��������܂��B

�܂��A���·������130PS�̗̈�܂ň�C�ɉ��܂��B

�@�@

�ǂ����AYAMAHA�́AFJ��{�C�̽�߰�±װ�ɂ����悤�ł��B

ְۯ�߂ŕ��ʂɍs�����l���E���x�������̍������H�Eܲ��ިݸށE�X�����씲����

������°�ݸނ����Ȃ��ɂ́A����ȵ������K�v�Ȃ̂ł��傤�B

ְۯ�߂�±װ�Ƃ���90�N�㒆���܂Ől�C�����������R������l�ȋC�����܂��B

�@

���āA���x�̋x�݂́A�����R�ɂł��s���Ă݂悤���ȁB�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2011. 6 . 2

16. �����Ԍ��I

�@�{���Ԍ��ł��B�i�ł�������J�|�|�|�j

����̎Ԍ��́A����܂ł̂����̌p���R���ł͂Ȃ��A

�@�@�@�@�Ԍ�����Ă��邽�߁A����������Ȃ��B

�@�@�A�@�\���ύX����B

�@�@�@�@�i�����ɑ��ļ���ނ������オ���Ă��邽�߁A�������ς��܂��B�j

�̂��߁A���\�ْ����Ă���܂��B

�@

�܂��@�̑Ή��B

����́A�s���������ɍs���āA�u�����ԗՎ��^�s���v�����炤�����B

�@�@�E�����Ԍ����i���R�Ԍ�������ł��j

�@�@�E�����ӕی��i���ꂩ���2�N�Ԃ��ް������́j

�@�@�E�F��

�ȏ������ɐ\������ƁA�V�T�O�~�ʼn����ް�Ə���������́u�����ԗՎ��^�s���v

��n����܂��B���ꂾ���B

���Ƃ́A���������ް�̏������Ă��j���Ƃ��Ŏ��t���Ă����܂��B

�@�@�@�@�@ ���ׯ��p�݂����ɑ傫�������ް�ł��B

���ׯ��p�݂����ɑ傫�������ް�ł��B

�������A�u�����ԗՎ��^�s���v�́A���ް��ԋp���鎞�Ɉꏏ�ɕԋp�Ƃ̂��Ƃł��̂�

�������Ȃ��悤�ɁB

�@����ŁA����������悤�ɂȂ�܂����B

�@

���͏��ލ쐬�ł��B

�����̒ʂ�A�����̑㏑������ō쐬���Ă��炢�܂��B

����́A�����̍\���ύX������܂��̂ŁA���̏��ނ��lj��B

���̂Ƃ��A�Ԍ���p1700�~�̈��\���Ă��炢�܂��B

�@

���̌�A�����E�C���Ō��������S�ɂ���Ă���̂ŁAý��������ŏC���ł��B

ý��������ł́A�Ă̒���������������NG�B

�������C�����Ă��炢�Aý��������ł̊m�F�͏I���B

�@

���āA����ŁA�Ԍ����܂��B

��t�Łu�\���ύX�ł��v�ƍ����A���ނ��m�F���Ă��炢�A�d�ʐł�����Ɍ���ײ݂ցB

����ײ݂ł́A�ԗ��m�F�ŁA��ڰ��A���ٌn�����Ă̊ɂ݊m�F�A��ݶ��Aͯ��ײāA

���ײāA��ڰ����߁A�ԑ�ԍ��m�F���s���܂��B

�@

���̌�Aײ݂ɓ���A�����ǂ���O�ւł̽�߰�ފm�F�A��ڰ��m�F�A��ւ���ڰ��m�F��

�o�āA���������B

�قڈꔭ�Ŋ����B

�����Ċm�F�̽���߂������@�B�Ɍ��������A��������ߊ����B

�@

�����č���̍\���ύX�ӏ��ł��鍂���i����ޕύX�ɂ��j�������������肵130����

�i�Ԍ�����124�����j�ƌ����p���ɋL�ڂ���܂����B

�����āA�o���̌������Ɋm�F��������Ă��炢�A�����ɒ�o���A�Ԍ��ƽï�����������

���������ł��B

����Ő���āA����25�N�܂Ō��������U���đ����悤�ɂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@�@�@ �����̂��߂̔��N�Ԃł����B

�����̂��߂̔��N�Ԃł����B

�@

����Ԍ��ɂ��ď������������ƁB

�@�@�@�@�ʏ�̌p���R���̏ꍇ�A�[�ŏؖ������o���܂����A���̐ŋ���5������

�@�@�@�@�܂ł̂��̂ł��B

�@�@�@�@���̂��߁A��Ű�̂悤��6���ȍ~�Ɍp���R���i���ʂ̎Ԍ��j���s���ꍇ�́A

�@�@�@�@5���ɑ����Ă���[�Œʒm�����݁A���̏ؖ����o���Ȃ�������Ȃ�

�@�@�@�@�悤�ł��B

�@�@�A�@�\���ύX�́A�Ԍ��ƈꏏ�ɏo����B

�@�@�@�@�܂��A�\���ύX+�Ԍ��̏ꍇ�A�[�ŏؖ����͕s�v�݂����ł��B

�@�@�@�@���͵�Ű�̎����Ă������[�ŏؖ����͍�N�x�̂��̂ŁA�{��6��2���̎��_

�@�@�@�@�ł͔[�ł��Ă��Ȃ����ƂɂȂ�A�p���R���i�ʏ�̎Ԍ��j���o���Ȃ��̂ł����A

�@�@�@�@����͍\���ύX*�Ԍ����������߁A�s�v�ƌ����܂����B

�@�@�@�@�i�܂��p���R���̏ꍇ�Ŕ[�ŏؖ������Ȃ��Ă��A���������I�������A2�T�Ԉȓ���

�@�@�@�@�@�[�ŏؖ����ƌ����̏��ނ𗤉^�ǂɎ����čs���AOK�Ƃ������Ă��܂����j

�@�@�@�@���R�ɂ��Ă͂悭����܂���̂ŁA�������̂悤�ȏ̂Ƃ��́A���^�ǂ��A

�@�@�@�@�㏑������Ɋm�F�����ق����ǂ��悤�ł��B

�@�@�B�@���^�ǂ̎�t�Łu����ނ͎w�蕔�i�ŁA������ς��Ă��\���ύX�̕K�v�͂Ȃ��v

�@�@�@�@�ƌ����܂����B

�@�@�@�@���[���ł����A��Ű�̏ꍇ�ŋ��������ꂾ�������߁A���Ǎ\���ύX����

�@�@�@�@�Ԍ���ʂ���͂���܂���ł����B�@�i���ʵ�ײ���ĂƂ��ł��B�j

�@

�@�����ǂ�������Ԍ��ł����A�܂��܂��m�����������Ǝv���Ă܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�P�D6�D�Q

15. ���ٌ�����

�@رβ�ق̱��ټ��Ă��͂��܂����B���U�Ō����ł��B

����ς�V�i�̱��ټ��Ă͒i���������Y��B�i������܂��j

�@

���ƁA�Y��ł����ޯ�ذ�́ADucati�̂��Ái����ݽ�ذ��12B-4�j��ςނ��Ƃɂ��āA

�ޯ�ذ������ݽ�ذ�ɕύX���ꂽ�RXW���ޯ�ذ��������B

�@

���t���Ă݂�ƁA����㑤�̎��t������2�́A�ʒu��������ł����B

�����A����̏c�������������A�ڰтɂ��Ă����ޯ�ذ����̕ێ��ð�ɂ́A�����

�ꂪ�͂����A���ʂ𗚂����܂����B

�ޯ�ذ������ƁA���\���������ł����A�O�㍶�E�Ɍ��Ԃ�����A����߂�K�v��

����܂��B�܂��A�ޯ�ذ����������o���h���l���K�v�B

����́AΰѾ����ɔ����Ă�����ް��K���ɐ��āA�����B

�@

���Ƃ́A������ڰ��̵�ٌ����B

Ͻ������ް������т����Ă����̂ŁA�����ł��B

�����̂��ƂƂ͂����A����ς���ڰ��A�ׯ��̵�ٌ����͈��͏����ł��B

���L���Ă���3��Ƃ�ׯ��������Ȃ̂ŁA�Ƃ��Ă���ςł��B�@

�����A�O��Ű���ׯ���ٌ�����w�Ǐ���Ă��Ȃ������̂��A��ق̐F���Y��ł������A

�������n�߂�Ə����A���o�Ă܂����B

�@

�ޯ�ذ���[�d���ݼ�݂��|����ƁA�����ݸނ����肵�A���قւ̔������q���ł��B

�@

���ƁA�т����肵�����ƂɁA�ޯ�ذ���ُ[�d�����Ƃ���A���ٸۯ��������o���܂����B

�s�v�c�|�|�|�|�|�|�|�|�B

�@

�Ԍ����������A���\�y�������ȗ\�������Ă���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�P�D�T�D�Q�P

14. ���낻��

�@رβ�ق̱��ټ��Ă̔������ς܂��A���낻��Ԍ��̏����ł��B

�@�@

����A���`�͵�Ű�̂��̂ɂ��Ă��܂����A���̂܂܂ł́A���R�����͑��ꂸ�A�����

�ŎԌ���܂ʼn^�Ȃ�������܂���B

�@

�����ŁA�����ް�ł��B���ׂĂ݂�ƁA

�@�@�@�@�����ް���擾�͊e�s�撬���̖����������́A���^�ǁi�^�A�ǁE�x�ǁj�ɂāA

�@�@�@�@ �����ް��\���E�擾���邱�Ƃ��ł�B

�@�@�@�A�����ް�̐\���E�擾�ɂ������p��750�~���x�B

�Ƃ̂��Ƃł��B

�܂��A�X�ɒ��ׂ�ƁA

�@�@�@�@�@�@�����ް�̗L�����Ԃ�1�`�T���B�i�Ԃ��ړ�������O���������͓����\���j

�@�@�@�@�A�@�����ް��\������ۂ́A�Ԃ��ړ�������o�H���L������K�v������̂�

�@�@�@�@�@�@����ȊO�̏ꏊ�Ȃǂւ͈ړ��ł��Ȃ��B

�ł́A�ǂ̂悤�ɉ����ް��\���E�擾���邩�B

�����Ƃ��ẮA�����ӕی��̗L�����Ԃ��c���Ă��邱�Ƃ��K�{�̂悤�ł��B

�܂��A�����ް�ɂ́A�Վ��Ɖ^�s���ް������B

�Վ��^�s���ް��1�䂲�Ƃɐ\�����ċ��������ް�ŁA�ʏ퉼���ް

�\������ۂ́A����������ް�������ł��B

�@

�����́A���^�ǂ̗\������āA���ټ��Ă���������A�Ԍ��ł��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�P�D�T�D�P�T

13. ���[��I

�@�ُ펖�Ԕ����B

�Ȃ�ƁAرβ�ق̱��ټ��Ă�0.2�����ʂ̒i�����B

�ȒP�Ɍ����ƁA���ټ��Ă����Ď��t��������V�O�����̈ʒu�ŁA���Ă�����Ă���

�悤�ȏ�ԁB�i2�̉~����0,2mm���x����Ē����Ă���悤�Ȋ����B�j

�߰�߰�ňꎞ�Ԗ����A����Ȃ̂��m�F���Ă݂܂������A-----����ł����B

���̂��̂悤�ȏ�ԂɂȂ�̂��B

������ؽ��ȂǐF�X��͂���̂ł��傤���A�����ł��B

�@

�Ђ��[�@���ĂP�{�@�Ȃ̂ɍ������B

�@

�������ɱ��ټ��Ă͖��j�ł��̂ŁB

�@�@�i�������Ȃ�����j

�@

���Ȃ݂ɁA��Ű�̏ꍇ�A�߰̌������ǂ̂悤�ɂ���Ă��邩�ƌ����ƁA

�@�@�@�@�@�܂�US�@YAMAHA���߰�No���i�A�o�p�̂R�b�u�̂��߁j

�@�@�@�@�@�@�@���@http://www.yamaha-motor.com/sport/parts/home.aspx

�@�@�@�A�@���̂��ƁA���{��YAMAHA�@�z�[���y�[�W�ŕ��i�ԍ�����͂��Č����B

�@�@�@�@�@�@�@���@http://parts.yamaha-motor.co.jp/parts-search/model_search.jsp

����ŁA�ɂ̗L���ƁA���i���킩��܂��B

�@

����Ȍ������o����̂́A�j���������������@�Ɓ@�x�`�l�`�g�`�����ł��ˁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�P�D�T�D�P�Q

12. �^�C������

β�ق��ꉞ�h�����������A������Ԃł��B

FJ1200����Ԍ����́A���\��V���܂��B

FJ�Ɏ��t��������Ԃ�T�������ʁA���L�̾�ĂɂȂ�܂��B�i2011�N4��24�����݁j�@

�������Aβ�ٕ��͍������̍���Ȃ����̂���܂��B�����ӂ��������B

| Ұ�� | ���� | �\�� | �e�^�q | �T�C�Y | �K��� ��� �� |

| DUNLOP | K257�i����j | �i����j | �e | 120/70V-17 | �R�D�T |

| �@ | �@ | �i����j | �q | 150/80V-16 | �R�D�T |

| �@ | D205 | �iޱفj | �e | 120/70ZR-17 | �R�D�T |

| �@ | �@ | �iޱفj | �q | 150/80ZR-16 | �R�D�T |

| PIRELLI | SPORT DEMON V | �i����j | �e | 120/70V-17 | �H |

| �@ | �@ | �i����j | �q | 150/80V-16 | �H |

| METZELER | Rasertec | �i����j | �e | 120/70V-17 | �H |

| �@ | �@ | �i����j | �q | 150/80VB-16 | �H |

| AVON | AV45Sport Touring |

�iޱفj | �e | 120/70ZR-17 | �H |

| �@ | AV46Sport Touring |

�iޱفj | �q | 150/80ZR-16 | �H |

�O��̖����EҰ���Ⴂ���C�ɂȂ�Ȃ��̂ł���A�����ƑI������������̂ł����A

�@�@�@�@�@��Ԃ̊J�����O��y�A�ŊJ������Ă��邱��

�@�@�@�A�@�Œ����߰��s���l������Ԃł��邱�Ɓi��ضݗp����Ԃ͌��ł��B�j

���l���Ȃ���A

�@�@�@�E�@ZR�K�i�̽�߰�ނ͏o���������Ȃ����ȁ[�B

�@�@�@�E�@ޱقɑς����ڰт̂͂������ǂ悭����Ȃ����ȁ[�B

�@�@�@�E�@�܂��Ă⓻�����̎ԏd��FJ�ōU�߂�C��������ȁ[�B

�ȏォ��A����DUNLOP��K275�ɂ��܂��B�i���������Ȃ������B�j

���Ă�β�ٕ�������Ȃ��̂͊o��̏�ł��B

�@

�����A�����̔��ɂ�����́E���g����ɓd�b���Ď������肢���܂��B

��̂���́A���̖k�쌳������Ă�����ԉ�����ł��B

���N�O�AKDX250SR�p����Ԃ��ł����������̂ōw�����Ĉȗ��ł��B

�@

�d�b����ƁA�����̕������J�ȑΉ��ŁA�������m�F���Ă���܂����B

4��23���A��̂���ɓ��ׂ��m�F������A���J�̒�FJ��β�ق����������݂܂����B

�@

���X�ɂ����Ⴂ�X������ƌ����̘b�����Ă������̎��ł��B

�X�̒�����A�����E��L�����N�z�̒j�����o�Ă����A�F�X�w��������Ă��܂����B

�u---�k�삳��H-----�v

�k�쌳����̋L���Ɏ��M�������A���b�����邱�Ƃ��o���܂���ł������A��Ű��

�������ɺ���Ƃɍs�������ƌ����ƁA���̕E�̒j���͂ɂ��₩�ɎP��݂��Ă���܂����B

�@

����Ƃɍs���r���́A�u����͖k�삳�낤���|�|�|�v�ƁA�ǂ��ǂ����Ȃ������Ƃ�

���������܂����B

�@

�k�삳��Ƃ����A���Yܰ���̂S��ڰ���Ƃ��ėL���ł����A����������ײ�ް�B

1961�N�̱�ضGP��250cc��ŁA����ϲ��EͲٳ��ނ�j��AHONDA�̊C�Oڰ��ł�

������������������l�ł��B

�@

����Γ`����ײ�ް�B

�@

�������A����Ƃ���A���Ă���ƁA���ɂ��̒j���͋��炸�A�X������

�u�����ς݂܂����B���炵���I���܂ŁA�������Ȃ��ł��������ˁv

�Ƃ₳�����������Ă���܂����B

�@

��ŁA�k�삳��́A��ʂ̌����ɗ���ײ�ް�ɁA

�u��Ԃ̓�炵���I���܂Ő�ɖ�������Ȃ�A��߰�ނ͍T���߂ɂ����A���l��

�����i�D�������悤�Ƃ�����ʖڂ���v

�ƌ�����ƌ������Ƃ��܂����B

�܂��ɂ��̎v�����X������܂ŐZ�����Ă���̂ł��傤�B

�@

�Ȃ��A���̂悤����Ԍ����ł���܂����B

�@ �@�@

�@�@

ر��׳��ނ͌��\�悢�����ł����A���Ă͂�͂�β�ٕ�����Ԃ̐�����苷�����߁A

����������ł�

���ڂ��猩��A���\�܂��ɂȂ��Ă�����Ű��FJ1200�ł���܂����B�@�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�P�D�S�D�Q�S

11. ���ڰ�n���@

��Ű�̓h���́A������قł͍��ѓh��ł����A�����͊�{���ڰ�ł��B

���Ė{���́A�����ި���̲�Ű�A����β�ق�h��܂��B

�@

�܂��́A������Ԃ��O�����ި����ڰĂ��O���܂��B

���̂��ƁA�K����Ͻ�ݸނ��đϔM����ׯ�����ڰ�B

3��d�˓h������ĕ��u�B�����́A1��h���̂݁B

�h������́A���@�Ȋ����B

�@

�����ځA���S�Ȏ��s�B

�������A��Ű�̏ꍇ�A�������オ�����ł��B

���R�͂ݏo�����h�����A���݂��܂܂�������Ő@�����܂��B

�Ȃ�₩��⌾���Ă��A�͂ݏo������@����邵������܂���B

������A�͂ݏo�Ă��@�����镔���́AϽ�ݸނ����܂���B

�܂��Aβ�ق����߂��ƂŁA���ް��β�ٽ��ڰ�œh���Ă݂܂����B

�@

�ŁA���ʂ͂���@��

�@�@

�@

���ڂȂ���Ȃ��͂��|�|�|�ł��B�͂ݏo���h�������ׂĐ@�����܂����B

�@

���ƁA�{������ް�̸��үėނ��悤�₭�������̂ŕt���Ă݂܂����B

���ް��ق͂܂����Ă܂��A���\�������B

�i�����̵����n���B�j

������肽���Ȃ��Ă��܂����B

�@

�������ꂩ��A4���n�߂ɖ��`�ύX���s���܂����B

�Ԍ��͂Ȃ��̂ł����A���`�ύX�͏o���܂����B

�㏑���2000�~�A���ް���520�~�ł���܂����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�P�D�S�D�P�O

10. ���ް��ٓh���ƴݼ�ݎn�����Q

�@

�ڰсA�ݼ�݂̎��ͱ��ް��ق�h�����܂��B

�Ƃ͂����A���ް��قł��B

�������猩��Η]��C�ɂȂ�Ȃ��ꏊ�Ȃ̂�Ͻ�ݸށ{���n�Ȃ��h���ōs���܂��B

Ͻ�ݸނ́A�ɂ����ɂ��Ă������t�@�Ղɂ���Ă��炢�܂����B

�@

�@

���܂�悭�͌����Ȃ���������܂��A���߂Ăɂ��ẮA�Y��Ɋ����B

�i�ՁA�悭������B�j

�h���́A���n�͍����̂ŁA���ٌn�̓h���ł��B

���n�h���㐁���t���h���ł����A�Ƃɂ�������Ȃ��悤�ɋC�����ēh�����Ȃ���B

���Ƃ����܂��h���ł��܂����B

�����āA�G���W���̍Ďn���ł��B

�ŏ��ɴݼ�ݵ�ق𓊓����܂����A��ق̌���YAMALUBE�@�x�[�V�b�N��20W-40���A

MOTUL�@5100��15W50�B

���ǁA�h�J��Ninja��5100�����A����܂Ŗ������������̂ŁA�i���N�Ō����j�����邱�Ƃ�

���܂����B

�@

��ق𒍓����A����̓�̕��ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�ݸ���ɎK�~�߂Ő����t���������܂�

��݂ł܂����B

���̌�A�����2L�قǶ�݂��āAFJ�ɕ⋋�B

Ҳݷ���݂ɂ���ƁA�������߂��ߺ�ߺ�����A�b������Ǝ~�܂�܂��B

�������߂�Ҳݷ��݂̌シ���Ɏ~�܂�悤�ɂȂ�܂ł�����J��Ԃ��܂��B

����ŁA����������ւ̶�ݕ⋋�����B

�@

���āA�G���W���n���A�����������ľ����݂������܂��|�|�|�|�|�B

2���ڂŌ����ݼ�݂�������܂����B

��װ����̔������Ȃ��B����ς��ݸ���̏����܂������������悤�ł��B

�����A��������ɂ��Ă���ۯ�ْ����˂����ɂ݂����ĉ�]�����������A

�ۯ�ق𗣂��ƴݼ�݂��İق��܂��B

�����ŁA�ݸ���O���A��������̴ݼ�ݑ��ɂ��Ă���ۯ�ْ����˂�����ߍ��݁A

�����ݸމ�]����1000rpm�܂ŏグ�܂����B

����ƁA�ƂĂ����肵�������ݸނ𑱂��܂��B�i�j���}���j

�@

���āA�c��͊O���̃`���R�`���R�̎K���Ƃ��ƁA��ڰ��A��ԁA���݂ֈڂ�܂��B

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�P�D�R�D�Q�V

9. ��يO��

�@�ݼ�݂������邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B

���́A��낤��낤�Ǝv���Ă����A���Ď���̎d�グ�ł��B

�܂��́A�ݸ���O���A��ق��ڰт̊Ԃ߂Ă����Ű�H�H�̎��O���ł��B

���\��Ԏ��܂������A���Ƃ��O���A���ɽ�ذ݂��O���܂��B

�����āA�啨�̶�ق���C�ɊO���܂��B

���̌��ʂ�����B

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

80�N��Ɋ�{�v���ꂽ�����Ƃ͂����A�v������肬����Ƌl�܂��Ă܂��B

��يO�����I������Ƃ���ŁA�ޯ�ذ���q���œd�C�n���ēx�m�F�B

�悭�悭����ƁA�܂�������߂�Ұ������ʲ�ްѓ������܂���B

������Ă��O��������ނ��O�����Ă�����߰�߰�Ŗ����Ă����߁B

���Ǽ���߂ɍs���A�����2�w���B

�t�������Ƃ�����2�Ƃ������܂����B

�@

�������َ��v�B

�ޯ�ذ���q���ł����߁B�@����������Ă邩���m��܂���B

����͂��傤���Ȃ��̂ŕ��u�B

�@

���Ă��āA�Ō���ڰтƴݼ�݂̓h���ł��B

�K�E�����Ͻ�ݸނ��ڰтƴݼ�݁i����ް���݂̂ł����j��h�����܂��B

���ڰ�œh�����܂����A�ǂ����Ă����̏ꏊ�ɓh�����t���\��������ꏊ�͗e���

���ڰ��@�����A�t��ɂ��Ă�����тœh��܂���ł��B

�@

���ڰ���Ɨv��Ȃ��Ƃ���ɓh���������肵�܂����A�����O�Ȃ��߰¸ذŰ�A��������

�Ȃ籾�݂Ő@���Ή��Ƃ��h���͗����܂��B

�i���݂͌��X�̓h�����͂����̂ŗv���Ӂj

�@

�܂�FJ�͋��Ȃ̂ŁA����ް̨݂�����܂��B

����̨݂̐�[�����ް�Ȃ̂��i�D�ǂ��̂œh������������ɻ����߰�߰�Ŗ�������

�̂ł����A�����͂܂��h���������������܂���B

�@

�ƌ������ƂŁA�h���̊�����҂��ƂȂ���َ��t���B

��ٻ��ނ̴��Ă����t���A���Ƃ��`�ɂȂ��Ă��܂����B

�@

���[�āA���Ƒ���܂ł́A

�@�@�@�ݼ�� �F �ݼ�ݵ�ق����āA�ݸ�����Ķ�ݕ⋋���āA��ތ����B

�@�A�@��ڰ� �F �O2�A��1�̷���߰�|������ڰ��ٰ�ތ����B

�@�B�@β�� �F ��Ԃ��O����β�ق��ި����h��������Ԃ�����B

�@�C�@���̑� �F ���ް��ق̓h���A���āE���үėތ����A�U���h�~�̽��ݼޓ\��t���B

�@

�ȏ�̍�ƂƂȂ�܂����B�i�ł���ԋ���������----�j

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�P�D�R�D�Q�V

�W.�@�ݼ�ݎn��

�@�@�@�Ă��āA�ݼ�݂̎n���ł��B

�{���Ȃ�A�菇�Ƃ��āA

�@�@�@�@��ނ��O���A�ݼ�݂ɱ�����s���āA�ΉԂ����ł��邩�B

�@�@�A�@�������߂�����ɓ������B

�ȏ���m�F���Ă���n���ƂȂ�킯�ł����A�ڂ����ς��͂�����āA�����Ȃ�n���ł��B

�@�@�i���\�A�ݼ�݂͏�Ԃ��悩�������̂ŁB�j

�@

�����Ŷ�݂ł��B�X�O�OSS����QL�قǶ�݂�q���AFJ���ݸ�ցB

����Ҳݷ���ON�ɂ��Ķ������߂��~�܂�܂ő҂��܂��B

����߂��~�܂�̂��m�F���āA������ނ�ڂ����ς������āA��Ӱ��ON�B

�@

�����A�Ȃ�Ƃ��ȒP�ɂ��������Ⴂ�܂����B

���\�Â���4�C���������ݸނ��Ă܂��B

�@

�������A�ł���B

�n����10�b�������Ȃ������ɁA���ް���߲�߂��甒�����|�|�|�B

�u���[�@��ى�����H�H�H�H�H�H�v

�ǂ��ǂ����Ȃ���ۯ�ق�����������ƁA�����͂���ɂ��킹�Ĕr�o�B

�@

�u�������[�A�ݼ�ݑS��ׂ��H�H�H�H�H�v

�ƁA�V���b�N���Ȃ���ݼ�݂��~�߂܂����B

�@�@�i�ߏ���������邭�炢�̔����ł����j

�@

�u�Ȃ�ŁA�Ȃ�ŁA�|�|�|�|�v

�b����ÂɂȂ낤�ƍl���܂����B

�@�@

���s�����ɋU��͖����A9000������B

����ގ���A�߽���ݸނɖ��Ղ��o�鋗���ł͂Ȃ��B

�Ȃ�����Ɂu�����������|�|�|�|�v

�@

�����������ł��邱�ƂɋC�����܂����B

��ق��R���Ă��銄�ɁA�����������|�|�|�|�|�|

�u�������I�I�@�ݸ�̎K�����s��������ݸ�ɓh��܂����������܁i���ڰ�j����݂�

�������Ă��̔������o�Ă���I�I�A�@���������ɈႢ�Ȃ��B�v

�@�@

�����ŁA����́A����ݸ���݂Ő�A����������̶�݂����݂Ƃ��Ĕr�o���āA

���߂Ĵݼ�݂��n�����Ă݂܂��B

��Α��v�Ȃ͂��ł��B

�@

�����|�|�|�|�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�P�D�Q�D�Q�V

7. ���������2

Ҳݼު�Ă��͂��܂����B

�������Ȃ̂ł҂��҂��ł��B�@���ł�ܯ�������܂����B

�@

�ŁAҲݼު�Ă����������ƂŁA�߂��ċx��ł�������������|���ĊJ�ł��B

�܂��A5�N�ȏ����炸�ɂ����Ă����ԗ��ł�����AҲݼު�Ă��������肵�Ă���̂ŁA

�v���Ȃ����ı����ݸނ̔R���p���߲ۯĽ�ح����m�F�B

�Ƃ��낪----�Ȃ�ƁA�߲ۯĽ�ح��̽���ݸނƂn�����O�̊Ԃɓ���͂���ܯ��������

���������1�B�i�m�F���Ă悩�����|�|�|�|�j

���[��A���������ʂ́Aܯ�����������Ă������H

���ׂ�Ƃ�͂�A�߲ۯĽ�ح��̱����i�߲ۯĽ�ح��A����ݸށAܯ���A�n�ݸށj�ł����B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ܯ�������~�������ĂB�@�����1�����B

�ƌ������ƂŁA�����O���̷���������g���Ă���Ninja���ׂ߰�ƁA

1�P�ʂ̔����ł����B�i����������KAWASAKI�B�@հ�ްư�ނ�͂�ł܂��B�j

�@

���������͂��Ǝv���Ȃ��絰�ް���A���肵���Ƃ��낽�Ƃ���AOK�B

�i����ł�1�@160�~���炢�ɂȂ�܂����B�j

�@

�܂��A����т��d�������̂ŁA��������̂Ă���̶�ް���O�����Ƃ����̂ł����A

�˂����Œ����Ă���A��������ݸނ��Ċɂ߂悤�Ƃ��Ă����߁B

�Ō�͂Ȃ߂Ă����Ⴉ�ł��B

���ǁA��^����ײ�ł˂��̓������݁A�Ӑg�̗͂�16�̂˂����ɂ߂܂����B

�i����SSH���g���̂���B���̂Ȃׂ˂��́A�a�����K�т��畅���ĂȂ߂邱�Ƃ́A

�@�����Ƃ낤���I�I�@�����ƁA��B�قł����B�j

�@

����т͂܂��܂��̏�Ԃœ��ɖ��͂Ȃ������ł����A��������ނƷ��ޑ��̐�����

�ɶ�݂̐���̉ʂĂ����\�����ς����Ă���A�������������ƁA�ۯ������ނ�

�ق�ƂɊ��炩�ɓ����悤�ɂȂ�܂����B

�܂��A�g�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ����Ȃׂ˂��͂������Ə������A���ڽ��SSH�Ɍ����B

�@�@�@�@�@

���āA�����ւ̑g�ݕt���ł��B

����������ɂ��鵰�ް�۰�pΰ��A���ėpΰ��A̭��ΰ���������Ɏ��t���A

���ް�۰�pΰ��A���ėpΰ����ԑ̉����ɒʂ��܂��B�i���\���������B�j

�����āA���������ݼ�݂ɑg�ݕt���܂����A�܂��ݼ�ڰ���ƁA���������IN��EX��

�����̼غݽ��ڰ��h��܂��B

�����Ĵ���ذŰ�ޯ����ڂ����ς����ɂ��炵�܂��B

���ɷ��������ݼ�݂ƴ���ذŰ�ޯ���̊Ԃɉ������݂܂��B

���̂��ƴݼ�ݑ����܂����ꍞ�݁A�ݼ�ݑ�����������A����ذŰ�ޯ������ݼ�ڰ����

�}�����A����ذŰ�ޯ����O���ɂ��炵�Ȃ���A���S�ɓ��ꍞ�݂܂��B

����ذŰ�ޯ�����̲ݼ�ڰ���͌��\�߂���Ղ��̂ŁA�߂���ĂȂ����m�F���A���Ƃ�

��������ނŒ��ߕt���B

���̌�A����ܲ�ƁA�ۯ��ܲ�̌����ƒo�݂��m�F���Ď��t������A��Ɗ����B

�@

�܂��A2��ڂ��ݸ�������s���܂����B�i�K���C�ɂȂ��Ă܂����̂Łj

��Ѱ�ް��3�{��߂��ݸ�ɓ���A���ڽ�����݂��K���p���ݸ�ɓ������āA���

�Ђ������ݸ��U��܂��B

�����āA�̗͂��s�������A�ݸ��u���A15�����Ɋp�x��ς��ĎK���܂��ݸ���S�̂�

�s���n�点�܂��B

�����āA�ݸ���S�̂���Ѱ�ް�ɒЂ�������A���ł��B

��������Ȃ�ƁA�O��i���߂Ă̎��j���S�̓I�ɑ傫�ȎK������ł����Əo�Ă��܂����B

����4�`5��s���A�K���o�Ȃ��Ȃ�����A�ٶؐ��̐��܂ŎK�h�~���A�����ď����p

���ڰ���A�ݸ���ɐ����܂���܂����B

����ŁA�ݸ�̎K���A�������������ł��傤�B

�@

���āA���͂���Ƃ����̃G���W���n���ɍs�������Ǝv���܂��B�@�@�@�@�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2011/02/20

6. ���ް��ف��P�ł��B

�@������������i�҂��ƂȂ������߁A�ȂC������[�Ƃ������ƂŁA���ް��قł��B

���ް��ق́A��Ԉʒu���猩�č��̌�둤�����Ɋ���Ă܂��B

�@

�ǁ[�������ƍl���āA�܂���

�@�@�@�@�@�@�����̑ϔM�}�b�g�����A������ڲ�ɁB

�@�@�@�@�@�A�`����邽�߂ɁA���ꂽ�߰���߽�ق��ĊO������e�[�v�ʼn��~�߁B

�@�@�@�@�@�B������݂̃{�f�B�[��C�p�̃}�b�g�Ƽ���ް�i�C�̏C���ڒ��܁j��\�t���A

�@�@�@�@�@�@�⋭�B

�@�@�@�@�@�@����ް�́A�ł܂�ƒe�͐�������A�͂���ɂ����AϯĂƋ��p���邱�ƂŁA�\��

�@�@�@�@�@�@�⋭�ɂȂ�̂ł͂Ǝv���Ă܂��B

�@�@�@�@�@�C����ް����������A�\����ð�߂��͂����A�߰��߰̂Ȃ��ڂ������J���A

�@�@�@�@�@�@�����ɱ��݂��߲ĂŒ����B�����čēxð�߂Ō`���B

�@�@�@�@�@�@���݂͂`�a�r��n�����̂ŁA���ꂽ�肷��ƌ�̏�������ςȂ̂ŁA�ŏ����ŁB

�@�@ �@�@ �@���݂łȂ��ڂ������Z������ł܂�܂��B�i��Ű�͂Q�S���ԕ��u�j

�@

����ƁA�w�ǖ��Ȃ����炢�Ɋ��ꂽ�߰��������܂��B

���Ƃ́A������������������߰�p�̴�߷���Âœ����肵�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

���āA�������琬�`�A�h���ł��B�@

�@�@�i�u�x�`�l�`�g�`�v�@�̍��������ǂ����邩�A���ݎv�Ē��j

�@

���ł�����̪��ް�����Ď��t�����̊�����A��������C�ς݂ł��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2011/02/12

5. ��������ł��B

�@���҂������܂����B

���͂��킸���Ȃ��ł͂���܂����A�ݼ�݂������ł��B

�ƌ����Ă��A9000�����������Ă��Ȃ������ł��̂�

�@�@�@�@�@�@�@��������̑|���B

�@�@�@�@�@�A�@�ݼ�ݵ�فA���̨����A��ވȏ�̌���

�Ŵݼ�݂͉��͂��ł��B

�@

�ŁA��������̎��O���ł��B

�@�i�菇�́A���������Ȃ̂ŎQ�l�܂łɂ��Ă����Ă��������B�j

�@�@�@�@�@�@���ނ̴��ذŰ���ƴݼ�ݑ��̽�������ނ��O���B

�@�@�@�@�@�@�i�ɂ߂�̂ł͂Ȃ����O���ł��B�j

�@�@�@�@�@�A����ذŰ�ޯ�����~�߂Ă������ā@3�{�@���O���B

�@�@�@�@�@�B����ذŰ�ޯ�����ł��������ֈ����B

�@�@�@�@�@�C����������悤�Ɍ��ֈ����A�ݼ�ݑ��̲ݼ�ڰ������

�@�@�@�@�@�@����������B

�@�@�@�@�@�D��������ɂ��Ă���ΰ��ނŊO������̂͊O���A��͋C����

�@�@�@�@�@�@��������������グ�A���O���B

�@�@�@�@�@�@�iΰ��͂ǂ��ɂ��Ă������L�^�����ق����ǂ��ł��B�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@���@�����������ɔ�������B

�@

���ނ��O�ꂽ�Ƃ���ŊO�����B

�߰¸ذŰ�ōׂ����Ƃ���܂Ŏ������g���ĉ���𗎂Ƃ��܂��B

���\�ȉ��ꂪ���܂��Ă܂����B

�@

���͕���|���ł��B

��Ű�̂����i��Ű�Ǝ��ł��̂ŊԈ���Ă���Ǝv���܂����B�j�́A

�@�@�@�@�@�P�A�۰�����ް���J���āA���W�̂܂菜��

�@�@�@�@�@�Q�A����������т��߽�݂̐��|�@�@

��̂���ŏI���ł��B

����ȏ�͂�قǖ�肪��������K�v�Ȃ��Ǝv���Ă܂��B

�@�@�@�@�@ �@�@

�@�@

�܂��͂P�B

�@�@�۰�����ް���J���Đ��|���J�n���܂����A�v���̂ق��Y��ŁA�\�ʂɒ��F�̶��

�̕ώ��������̂������������Ă��邾���ŁA�܂��܂��Y��ȏ�Ԃł����B�۰Ă��ڎ���

�������A�����������Ŕj��������܂���B

����ް��ް��A�۰āAҲ݁E�߲ۯļު�ĕt�߂��u���V�Ŗ����A���ꏜ���B�@

�����ļު�ėނ��݂̲ݑ��Ȃnj��ƌ������ɽ��ڰ��ɽ�ق�˂����݁A�S�̷������

�Ƃ������ʽ��ڰ�t���ʂ�܂Ő�܂��B

�@�i�����ȏ�������ڰ�t���o�Ă��܂��̂Œ��ӕK�v�ł��j

�@

�ӂƌ���ƁA���ޖ{�̂��牺���ɐL�тĂ��铺���߲�߂�����܂��B

�i���̎ʐ^��Ҳݼު�Ă̍��Ɍ������߲�߁j

����́A������ު�ĂƂ��Ă�Ă���悤�ł����A�P����������ް�����������ɁA

���ނ̂h�m���ɶ�݂��o���ʂ蓹�̂悤�ł��B

���̂��߁A���̓��߲�߁i������j�̒ʂ���m�F���邽�߂ɂ��������Ă�ײ�ނ�������œ��߲�߂ɸذ�ݸ��ڰ��ʂ����Ƃ��K�v�ł��B

�i���\�߂�ǂ������j�@�@

�@

�����ĂQ�B

�e�ު�āAư��يW�̐��|�ł��B

�ꉞ�A���ڰ�͒ʂ��Ă��܂����A��͂�O���Đ��|���܂��B

�߲ۯļު�Ă��O���ƁA��͂�4�̂���2�������ӂ���������Ԃł����B

�@�i���ꂾ�����ڰ��ʂ��Ă��|�|�|�ł��B�j

�j���ł����������ɋl�܂��|�����Ď��t�������B

����Ҳݼު�Ă̎��O���B

ϲŽ��ײ�ް�Ŏ��O���������|�A���t�����s���Ă����܂��B

�Ƃ��낪3�ڂŁH�H�������B

�@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@

�Ȃ��Ҳݼު�Ă̂˂����������Ă��܂��܂����B

���ʗ͂���ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A��ײ�ް�ʼn��Ƃ�����ۂ���Ƃ����܂����B

���������R�͔���܂��A�j�ʂ�����Ɣ������炢������Ďb���o���Ă��邢���Ƃ�

����܂����B�i��������������̒��߂����H�j

�@

���A�܂��������֒��s����Ҳݼު�Ă̒����ł��B

���ׂ���Ҳݼު�Ă�700�~���炢�A����ܯ����100�~������ƁB

���Ƿ��ނP�����X�O�O�~�łS�C���Ȃ̂łR�U�O�O�~��ł��B

���i������܂ŁA�܂��܂��ʂ̂��Ƃ��Ă܂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2011/02/11

4. �N���b�`���P�ł��B�@

�@���́A�����ɂȂ��������ׯ��ł��B

�ׯ��߽�݂�����Ƃ܂��ļ�ق��j��Ă܂����B

�S��ׂ���ƁA��ټ�ق��߽�ݑ��ƽذ�ޑ��ɖ������Ă���O���ʂɉ����̶���������

�܂����B

�ļ�ق��j��ē��������݂���ټ�قɕt�����Ė�������������A��٘R���������

�悤�ł��B

�������߽�݁A�ذ�ނ��߰�߰�ŐT�d�ɖ����A�ļ�قƵ�ټ�ق������ł��B

�ɂȎ��ɁA�߽�݂���A��ټ�ق��ļ�ق��͂������A�߽�ݎ��̂̎K���������܂����B

�i��Ѱ�ް�A�g���܂��B�j

�܂���ذ�ް��ނ̌����A���N�̕��u�ŵ�ق��ώ��������̂��l�܂��Ă���A������j����

�ق��ق����ď����B

�@

�g���ẮA�����p�̵�فi��ڰ��ٰ�ށj���߽�݂�A��ٗނɓh�肽�����đg�ݕt���܂��B�@

�����͓��ɖ��������A��Ƃ��i�݂܂����B

�@

���āA���S�ɔ������ٰ�ނ�⋋���邽�߁AϽ���ݸ�����Ă݂悤�ƁA�W�̂l�S���Ă�

�O�����Ƃ������̎��A

�@�@�@�u���ɂ�|�|�|�|�v

����Ă܂��܂����B�@�˂��R���Ȃ߂Ă��܂��܂����B

Ͻ���ݸ�͔������𐁂��A�˂����K�тĂ���̂ł��傤���A�˂��̋��x���H�H

��������ʁB

�ŁA�܂��͂˂��R���Ȃ߂����̂������Ƃ��Ĕ����Ă����A���C�����܂��g���Ă݂܂����B�i�˂��R�~�~�������Ȗ��O�ł��j

����́A�Ȃ߂��˂��R�ɂ��̍���n�����悤�ȉt�̂�t����ƁA��ײ�ް�ʼn��̖��C�������Ȃ�A�O���Ƃ̂��ƁB

�܁A�T�O�O�~�Ȃ̂��x���ꂽ������ײ�B

���߂�������A�t�˂����߁i�������[�j�̂����b�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�܂���B

�ŁA���ʁB

�܂��͊ђ�����ײ�ް�����ϰ�ł˂��ɍēx�a���`�B

���̌�t�̂�t���A����������ײ�ް�ŗ͂����ς������Ȃ���ɂ߂܂��B

����Ɓ|�|�|�@�Ȃ�ƊO��܂����B

������A���ѕt���ĉ��n�߂鎞�Ɂu����!�v�Ɖ������Ȃ���B

�����ł��B���̎�̹жُ��i�A�Ȃ߂Ă͂����Ȃ��悤�ł��B

���{�̋Z�p�A�����ɂ���ł��ˁB

�ȂA���ł��o�������ȋC�����ĂƂ��Ă��y�����Ȃ��Ă��܂����B

�@

�ׯ�Ͻ���ݸ�̒��́A��͂��ٰ�ނ��w�ǖ�����Ԃł������A��ɂ͏����c���Ă܂����B

����т͏����ό`���Ă���A�����Ō��̌`�ɖ߂�Ȃ���ԂŁA�W�Ɍy���ڒ����Ă��

�K�v�������Ԃł����A����͂��̂܂g���܂��B

�@

���āA�ٰ�ނ̒����ł��B

Ͻ������ް���ٰ�ނ����A�K������ް������ƂȂ�����܂����AϽ������ް�����

�����ȋC�A���o�邾���ʼn����܂ł����邱�Ƃ��B

�����Ō��Nj��������ł��B

���ˊ�i��ٗʒ����p�Ɏ����Ă܂��B�j���ٰ�ނ��z�����܂��܂��B

�����ĸׯ�����ް����ذ�ް��ނ�ΰ������t���A����ΰ��ɒ��ˊ��āB

���������-�ް��ނ��ɂ߁A�ׯ�����ް�߂����Ē��ˊ���ٰ�ނ𗬂����݂܂��B

�i���̂Ƃ��A�ׯ���ް�͈���Ȃ���Ԃɂ��Ă����܂��j

��������ƁA���ˊ���ٰ�ނ�����ɏ]���AϽ������ް����C�A���o�Ă��āA�C�A��

�Ȃ��Ȃ���ٰ�ނ�Ͻ������ް�ɏo�Ă��܂��B

�@�@

�@������ٰ�ޒ���OK�B

�����A���̏�Ԃł́A�ǂ��ɴ����c���Ă��邩����Ȃ��̂ŁA�ʏ�ʂ�̃G�A�������s����

�����ł��B

���̂Ƃ��A��ް�ɂ��Ă���Ͻ������ް�̵�ټ�ق����߂��Ɩ������オ��܂���B

�i��ް�̎育�������S��������ԁj

��Ű��FJ���ٰ�ނ����Ƃ�ΰ��A���̑��Ɏc���Ă��āA��ٗނ�����ł��Ȃ������̂�

�育�������߂��Ă��܂����B

�@

�ł��ق�Ƃɸׯ�����Ă��邩�B

�����ŷޱ��5���ɓ���ĸׯ����Aرβ�ق���ʼnĂ݂܂����B

�@�|�|�|���Ȃ��|�|�|�|�B

�����ԏ��Ȃ����������́A��ق������d���Ȃ�ׯ����m�������Œ����Ă���

�ꍇ������܂��B

�����ŁA��Ԃ�O���ɂ���Č��܂��B

����ƁA�Œ����O�ꂽ�̂��A��R�͂���܂����Aر��Ԃ����܂����B

�ׯ��͐�Ă��܂��B

�@

���Ƃ́A����Ŏ�����͂�ʼn����荕�̽��ڰ�œh���B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�ׯ����Ȃ�Ƃ������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2011/02/06

3. �t�����g�t�H�[�N�g�݂��āB�@

�@���āA����̫���̑g�ݗ��ď����ł��B

̫������ׂ��A�������i�𒍕����܂����B

�ŋ߂́A�߰�����Ȃǂŏ��������܂��̂ŁA���������B

�@

�����ı�������ށB

�����ͼ����ݺް��ނł����A̫����قœh���������Ă���A�܂��ͻ����߰�߰�œh����

���Ƃ��܂��B

�@�{���͔����܂������̂ł��傤���A�Ȃ������������Ȃ��g�Ȃ̂ŁB�@�@�@

�Ђ����疁���A���S�O�O���炢�ɂ��܂����B

�h���́A�����2�t�����݂Ƃ��������Ƃ���ł����A���قʼn䖝�B

�F�́A��ʂ炵�����ް�ł��B�i��̪���������Ȃ����B�j

�h���O�ɼغݵ̂̏��������āAϽ�ݸނ��Ă��������h���B

�h������ނ��P���ĂɈ�{20�~�̖؍ނ����t�������́B

�ŁA�����ł��B

�@�@�@�@�@

�@

�����������Ă���ƁA��Ű����ނ��A���Ă��܂����B

���m�d�������ł́A�����������Ҏ����Ȃ̂ŁA�������̂݁B

�i�����̑������݂�1�{�@�P�U�O�O�O�~�͈����H�j

̫��������ƁA�҂����҂��B�i���ᖳ���።��܂����j

�܂��A�Č������̫���a���������я��Ƃ��ē�������Ă���܂��B

�@�@�@�@

�@

���̓��A���i���͂�̫���̑g�ݗ��Ăł��B

���������ǂ����͂��Ă����A�g�ݗ��Ă����Ԃ͈ȉ��̒ʂ�B

�@�@�@�@�@����߰ۯ�ނ������ݸޒ����p�̵�ٌ������E���킹��

�@�@�@�@�@�@�i����߰ۯ�ޏ㕔�̓������Ƒ��ʂɂ��鵲ْʘH���A

�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ���������ƕς��܂��j

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�A��Ű����ސ�[���ޯ�������Ă��邱�Ƃ��m�F

�@�@�@�@�B��Ű����ނ�����߰ۯ�ނ�Â��ɓ����B

�@�@�@�@�@�@�i�Z������ݸނ�Y�ꂸ�ɁB�j

�@�@�@�@�C̫������ݸނ�����i����ŁA����߰ۯ�ނ�������ł��ȁj

�@�@�@�@�D��Ű����ނ�������߰ۯ�ނ���ɂȂ�悤�ɗ��Ă�B�i����Γ|���j

�@�@�@�@�E��Ű����ނ̐悩������߰ۯ�ނ��o�ė����絲�ۯ��߰��ið�߰������فH�j

�@�@�@�@�@�@�����t����B

�@�@�@�@�F��������ނ����Ԃ���B

�@�@�@�@�G����߰ۯ�į�߰���ĂƁA����߰ۯ�ސ�[�̐茇�������킹��B

�@�@�@�@�@�i�����Ƃ��Ȃ��ƁA����߰ۯ�į�߰���Ă̋Ȃ���Ō����ɂȂ�܂��B�j

�@�@�@�@�H���b�V�����������A�˂�ۯ��܂�h�z��������߰ۯ�����ĂŒ��߂�B

�@�@�@�@�@����A���\�͂��v��܂��B

�@�@�@�@�@�����RCV�͐������߰ۯ�į�߰���Ă�����̂ŁA���̵����̂悤��

�@�@�@�@�@�@����߰ۯ�ނ����肷�邱�Ƃ͗]�薳���悤�ł��B

�@�@�@�@�@�i������������A����~�߂̓���H��܂��͎���H��K�v�ł��B�@�j

�@�@�@�@�I���ɁA̫������ݸނ����ޯ�ݸށi�S�̂�����ł��j���Ű����ނɒʂ��A

�@�@�@�@�@�@��������ނɈ������܂��B

�@�@�@�@�@�@�ޯ�ݸނ̏�ɌÂ��ޯ�ݸނ�Ă��A�ł����݂܂��B

�@�@�@�@�@�@��Ű�͐�p�̽ײ�ިݸ���ϰ���g���܂������A�����߲�߂��������Ă��o����

�@�@�@�@�@�@�悤�ł��B

�@�@�@�@�@�@���̌�A��ټ��ܯ�������A��ټ�ق�ł����݂܂��B

�@�@�@�@�@�@�������ð�ݸ��ݸށi���^�̂�j��������ނ̍a�ɂ͂ߍ��݁A�ļ�ق�

�@�@�@�@�@�@���t���Ă܂��͈�i���B

�@�@�@�@�J̫����ق��K��ʓ���A��Ű�Ʊ����������ďk�߂���L������𐔉�{���u

�@�@�@�@�@�@���J��Ԃ��A��قɴ����������Ƃ��m�F������A̫������ݸނ����A���������

�@�@�@�@�@�@�����t���܂��B

�@�@�@�@�K��������Ăɂ́A�����ݸޒ����p�̒f�ʂ����~�`�̼��Ă����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@����ݸނ����۰�ނ��Ŏ�ɂȂ�悤�ɾ�Ă��A�����T�d�ɲ�Ű����ނ�

�@�@�@�@�@�@�������݁A����߂̂˂�����Ű����ނɓ͂��ʒu���Ȃ���T���܂��B

�@�@�@�@�@�i���\���v��܂��j

�@�@�@�@�L��ͷ���߂���ߍ��݂܂��B

�Ȃ��A���۰�ނ������ݸނ̒����́A��������Ƃ������̂Ŕ���܂���B

���Ȃ���ƌ������ƂŁB

�ȏ�ŁA����̫���̵��ްΰي����ł��B

���ʂ́A���t����Ɋm�F���A���t�������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����܂�1�����ł����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2011/01/30

2. �X�N���[���|���ƃo�b�e���[�B�@

�@���݁A���Ď�����ްΰْ��ł��B

��Ű����ނɂ��ẮA�K�œʉ����o���Ďg�p�s���������߂��̋�B�̓��m�d������

�ɍĂ߂����˗����B�i�ǂ��Ȃ��ċA���Ă�����j

�@

�K�v�߰̐o�����������Ă���̂ŁA�{���͋C�Â����Ƃ��������C��������B

�@

�܂��́A���������ި��̸�ЁB

���N���u��Ԃ��������߁AABS�����\�ʂɉ��ꂪ�t�����Ă���܂��B

��ذ݂����ꂪ����A���F���ۂ����������K���B

�����ŁA������ذŰ�iHONDA�@�����̂��́@1000�~���炢�j���ĂЂ����疁����

�݂܂����B

��������A���̌��ʂɂт�����B

ABS�\�ʂ��Y��ɂȂ�͓̂��R�Ƃ��Ă��A��ذ݂��V�i���l�̓����x�ɂȂ�܂����B

��ذ݂́A�ǂ�Ȃɖ����Ă�����͗����Ȃ����낤�Ǝv���A�����ւ����o�債�Ă����̂�

�Ƃ��Ă�ׯ���ł��B

�Ȃ������āA�����ȂƂ�����Ă��܂��܂����B�@

�@

�����ޯ�ذ�B

�~�~�P�SAL-2A�@�������ł����A���̂��P�QA�������Ă܂��B

��������őO�̵�Ű�͏���Ă����̂Ŏg����Ȃ�g���Ă݂悤���Ǝv���A�������ނ�

���삵�Ă݂܂����B

���́A�����Ƃ���ϲŽ�̈ʒu�����E�t���������߁A�ԑ̺̂��ނ��͂����A�Ȃ�Ƃ�

�ׂ����ނʼn�������Ă��܂����B

�ׂ����āA�������߂̸�ݷݸނ���ƁA���ނ��牌��----�B

�Ȃ̂ŁA�\���ȑ����̺��ނƒ[�q���w��������E�����B

�ēx�Aͯ��ײāA��ݶ��Aΰ݂��m�F���܂������AOK�ł��B

�@

���Ƃ́A�K�т������Ȃǂ̐F�h��i�h�K�����j���ꎞ�Ԃقǂ���Ė{���͉c�ƏI���ł��B

�@�@�@

�����ÂA�����ÂA�Y��ɂȂ��Ă���FJ�ł��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 2011/1/9

1. �܂��܂����X�g�A�@

�@�@���[���ƁA�܂��܂������̵�������ɓ���܂����B

���O�́A�e�i�P�Q�O�O�B

��T�A�m�l�̂�������ȯĂň������ɍs���܂����B

�@

�@�@

�����́A92�N�o�^�̂RCV�B

������������ƁA�䂪�Ƃ֎������݁A���݂��݂Əڍ������B

�@

���

�@�@�@�@����̫���i��Ű����ށj���ݸ�͎K�����ς��B

�@�@�A�@�ޯ�ذ�͏�����菬�������̂����ځB

�@�@�B�@��Ԃ͊��ɂЂъ��ꂢ���ς��B�B

�@�@�C�@�O�����ԑ̶�ް�Ƃ̂�����ŕϐF�B��ذ݂����F�����܂��Ă܂��B

�@�@�@�@�܂��A���R�K�шՂ��Ƃ���͎K�Ă܂��B

�Ƃ������ƂŁA���N����Ă��Ȃ����������Ƃ��Ă͔N�������ł��B

�܂��́A�ޯ�ذ�B

�������[�d�����܂������A���Ƃ������Ă���悤�ł��B

�i�O�̵�Ű�����Ȃ��Ȃ������ɁA�[�q���O���Ă����̂��ǂ������悤�ł��j�B

�@

�����ݸ�B�@�����ɎK�Ă܂��B�@��ݕ����Ă܂����B

�K�ɂ́~���߰���B�@�����ݸ�ɓ���A�K���J�n�B

������A�ٶؐ��̐��t�Œ��a���܂��B

�K�́A����ł����ƌ������炢�o�܂���A�ݸ����������Ű�̍��͔j��܂����B

�Ō�ɓ��������ĎK�h�~�i�������ȁ[�j

�@

�܂��A���̌�A�����Ȃ��Ƃ�F�X�m�F�B

�@�@�@��ڰ��͑O�㋤�A�܂������������܂��B

�@�A�@�ׯ��͂��������B

�@�B�@�ޯ�ذ���q���ŁA�d�C�n�m�F�B

�@�@�@�@�@�E�@�������߂́A�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�܂��A�f�o�����w�ʼn�������ƈ��͂������������_�Œ�~�B����͑���OK�j

�@�@�@�@�@�E��Ӱ�����ғ��B

�@�@�@�@�@�E���ߌn��OK

�@�C�@�ۯ�ٹ���قͲݼު����ŏ����������̂̏a���܂܁B

�@�@�@�i�����A���ނ̓������a�����߂��Ǝv���܂��B�����l�q���ł��j

�@

�ŁA�����_�ŕK�v�Ȃ��̂́A

�@�@�P�j�@�ݸ����߁i�ݸ�Ƃ̼�ق������т��j�f���܂����B�j

�@�@�Q�j�@̭��ٽ�ڰŰ

�@�@�R�j�@�ݼ�ݵ�فA���̨�������

�@�@�S�j�@����̫���@�@��Ű����ގK���Ƃ��i���Ԃ�Ă߂����j�A

�@�@�@�@�@��ټ�فA�ײ�ް�����B

�@�@�T�j�@���ذŰ

�@�@�U�j �ׯ��߽�ݼ��

�@�@�V�j �h���i��ׯ��Ƽ��ް�A���̑ϔM�h���j

�@�@�W�j�@��è���ذŰ

�ƌ������ƂŁA����S�B

�@

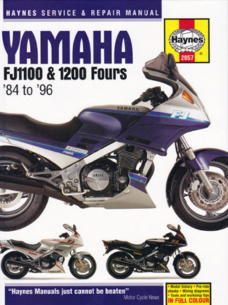

�ق�ł����āA�P���Ha��nes��SERVICE & REPAIR MANUAL�����R����B

�@�i900SS�p�ɂ��AXLR�p�ɂ��w�����܂����B�@Ninja�̓J���T�L�����̂��́j

���������ް�ނ����1�������ɂ�����A���̏�ōw���B

���āA�C���������Áiڽı�H�j�Ɏ��|����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�iHeynes���ƭ�ق��āA��p�H��Ȃ����́|�|�|�|�Ȃ�Ă��Ƃ������Ă���A

�@�@���\�A����ް��Âɂ͌��ʓI�ŁA�l�i�̉��l�͂���Ǝv���Ă��܂��B�j

�@

FJ�P�Q�O�O(3CV)�@�����i�킩�莟�����Ă����܂��B�ł��ۏ̌���ł͂���܂���j

| �^�@�@�� | �RCV |

| �S���^�S���^�S�� | 2,230�^775�^1,245 |

| ���ԋ��� | �P.490���� |

| ��č� | 780���� |

| �Œ�n�㍂ | 140���� |

| ��n�R���@ | 26Km�i60Km�^���j |

| �d�� | 242�����i�����j |

| �ݼ�`���@�@�@ | ��� ����4�C�� DOHC �S����� |

| �r�C�� | 1,188cc |

| ���a�w�s�� | 77.0�w63.8 |

| ���k�� | 9.7 |

| �@�ō��o�� | 130ps�^8500rpm |

| �ő��ٸ | 11kg�Em�^7500rpm |

| �@�@�ݼ�ݵ�ٗe�� | 4.2�k�i��ٌ����̂݁F3L,̨����������F3.2L�j |

| �w�赲� | ?�iMOTUL�@�P�TW-50���ײ�ٗ\��B�j |

| �@�@�@�@�R���ݸ�e�� | �Q�Q�k |

| �ϑ��@ | �T�i���� |

| ����� | 27.30�� |

| �ڰ� | 112���� |

| ����̫���a | ��41 |

| ����̫����� | #10�@395cc�@���ʁ@169mm |

| ���� | 530���ށ@�@110�� |

| ��ײ�ށE������ | ��ײ�ށF17���A�����݁F40�i������2.35�j |

| �ڰ� | �|������ٸڰ��� |

| β�ٻ��� | F 3.0-17 R�@3.5-16 |

| ���ټ��Ča | ������ |

| ��Ի��� | F120�^70�|V17�@R150�^80�|V16 |

| �ޯ�ذ | �J���^�@14AL-A2 |

| ��� | DPR�WEA-9 |

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 2010/12/12

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@ �@�@