MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

A&B Report

2013年1月号

The forest of Bontenzaka Garden turning from colorful to white.

A Happy New Year !

/☆Go Back☆/

欠伸軽便鉄道梵天坂線(Akubi Lightweight Railway Bontenzaka Short Line)にとって、3回めの冬が来ました。恒例ですので、昨年2012年を振り返ってみましょう。

1月に挙げた目標は以下の3つでした。

1)5インチのボールドウィンB1タンクを作り続ける。(完成はいちおう2013年の春を目指しています。)

2)大きなジャイロモノレールを製作する。(設計はだいぶ煮詰まってきましたので、まもなく着手するでしょう。)

3)5インチゲージ梵天坂線を整備・拡張する。(今年は主として周辺のストラクチャ建設を予定しています。)

このうち、1)は今回のレポートにもありますが、予想以上に進展しました。夏の間、別の車両を製作するために2カ月ほどお休みしましたが、9月頃から猛烈に追い上げ、なんと暮れにはテスト走行にまで漕ぎ着けました。そのかわり、2)と3)が事実上の手つかずの状態、というわけです。ただ、大きなレールカーを作りましたし、ボールドウィンが完成するまえに、乗用トレーラとなる無蓋車もできました。2012年は、本当に充実した一年だったと思います。自分の工作技量も多少はレベルアップしたように感じています。いろいろなものが作れるようになった、という実感があります。今年も頑張りたいと思います。

さて、では、2013年の目標を以下に挙げておきましょう。

1)5インチの新たな動力車を作り始める。(どんなものになるか未定。)

2)大きなジャイロモノレールを製作する。(考えてばかりではいけません。なんとかしましょう。)

3)5インチゲージ梵天坂線を整備・拡張する。(新しい路線の工事を行う予定です。資材を既に調達しました。)

ようするに、持ち越しのテーマですね……。どうせ予定を立てても、思いついたやりたいことを優先させるので、気ままに好きな方向へ進んでいくことでしょう。

このA&Bレポートでは、記録的な意味で主なニュースのみを取り上げています。より詳細な情報は、毎日アップされている欠伸軽便のブログ(Construction in Waterloo)をご覧下さい。

本レポートの写真は、クリックすることで大きなものを見ることができます(ポップアップしたウィンドウはご自分で閉じて下さい)。

動画はYouTubeを利用しています(こちらが欠伸軽便のチャンネル)。

機関車製作部のトップページから、過去のすべてのレポートを見ることができます。

色鮮やかな樹々

2012年の秋は紅葉が特に綺麗だったと思います。毎年同じようで、日当りや気温で違ってくるそうです。昨年は黄色かった楓が、今年は赤っぽいとか、その程度のことはあるようです。

上の1枚めの写真に少し写っていますが、芝に凝りましたね。いろいろな種を蒔いて、試しました。芝刈りを頻繁に行いましたし、肥料や防虫剤も試しました。地面が緑だと、やはり風景として引き締まるように感じます。

落葉に覆われて

紅葉が綺麗だな、と思っていると、たちまち落葉の季節に突入します。地面がすべて落葉で覆われていきます。しかし、この秋は天気が良かったので、落葉を集めて焼却炉で燃やす作業が毎日できました。

葉が完全に落ちると、空が広くなり、庭園内は明るくなります。樹のほとんどが落葉する広葉樹だからです。

最後の写真は、おなじみのブロアカーです。これはシャーシを大きなレールカーと共有しています。このあと、冬はロータリィ除雪車になります。したがって、レールカーはこの季節はお休みとなります。

ブロアカーの活躍1

*MOVIE in YouTube*

ブロアカーの活躍2

*MOVIE in YouTube*

平常運行

ほぼ毎日の秋晴れでした。列車は、連日の運行です。そのときどきで、なにか変化があり、小さな発見があります。メインラインを走っているうちに、新しいアイデアが思い浮かぶことも多いのです。

モータを新しくしてから、またこのAB10とAB20の重連列車の出番が多くなりました。やはり、欠伸軽便の顔といっても良い編成です。4枚めの写真にレールカーが写っています。秋までは大活躍しました。

落葉があっても、列車の運行にはさほど影響しません。むしろ、落葉に隠れて小枝が落ちていることに気づかない、ということの方が問題です。落葉は、ブロアや熊手で集めて、大きな袋に入れて2機ある焼却炉の近い方へ運びます。ここで、毎日大量に落葉を燃やします。

12月になっても、雪がほとんどなく、晴天が続きました。暮れに少しだけ粉雪が舞いましたが、除雪が必要なほどではありませんでした。気温は12月からはほとんど氷点下ですので、雪が解けて、地面が泥濘むようなことはありません。

最後の2枚は、Judith Mです。給油機のトラブルも解決し、絶好調です。小さい庭園レイアウトに適した機関車といえます。

秋の急行(AB20&AB10の重連で庭園一周)

*MOVIE in YouTube*

ボールドウィンB1リアタンク

この機関車は、横田氏が設計したものです。車輪の鋳物やレーザカットした素材を数人が譲り受け、既に何台かが走っています。欠伸軽便は、これらを2009年の秋にいただきました(2009年10月号参照)。既に、杉浦氏ご兄弟(仁吉氏と幼治氏)がこの機関車をそれぞれ製作して走らせています。その杉浦幼治氏が製作途中に描かれた100枚以上のパーツのCAD図面を、その後いただくことができ、製作が大変楽になりました。また、2011年には、その図面と鋳物ブロックから、佐藤氏にエンジン部の製作をお願いしました。さらに、この機関車は、(横田氏のオリジナルは違うようですが)OSのS6のボイラを使えるように設計変更されています。ですから、ボイラはOSに発注して作ってもらいました。2011年の9月から、製作を開始しましたが、ほぼ1年という短期間で完成になったのは、以上のような幸運な経緯があったからです(2011年10月号参照)。

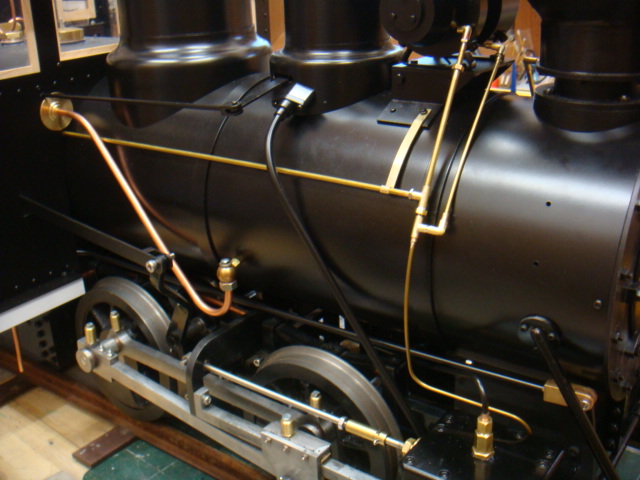

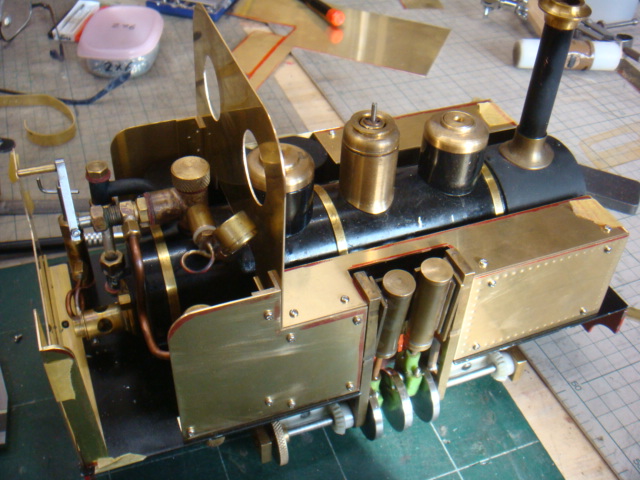

1枚めの写真は、塗装されたキャブ、煙突、ドーム、エンジンなどを写したもの。このように形になってからが長いのです。

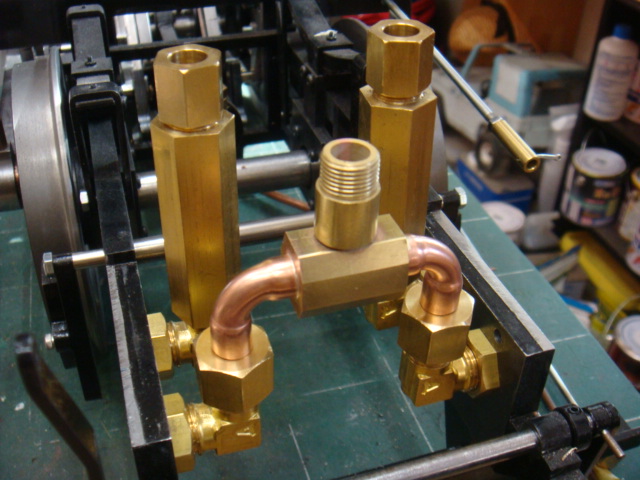

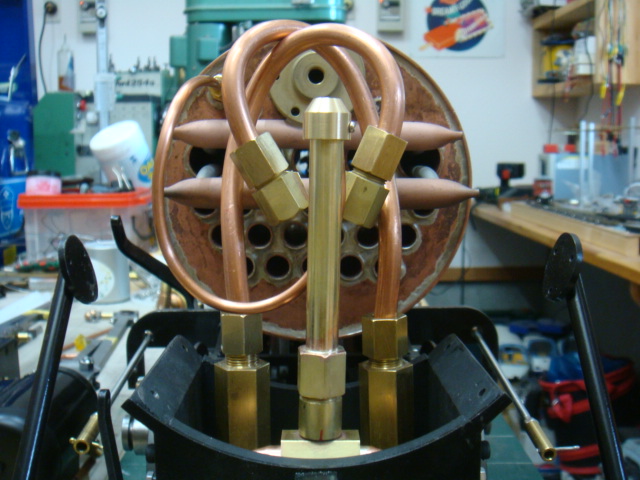

2枚めの写真は、排気管です。中央のT字部の内部に、左右から来る排気を上へ反射させる板を付けました。3枚めが、給気管(蒸気管)も取り付けた様子です。あれこれ考えましたが、結局はこの形になりました。スマートとはいえませんが、フレーム部で左右をつながない、煙室の前から組み立てられる、という条件でこのようになりました。

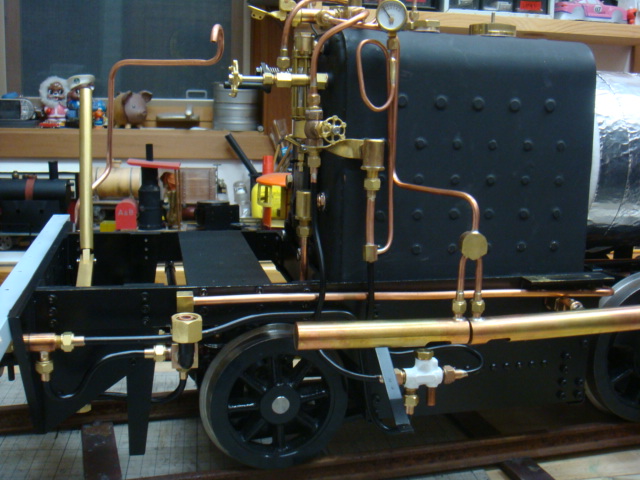

1枚めの写真は、キャブの床下の配管です。皆さんが作られた同機は、すべて水タンクを後続車に載せています。今回、これを実機と同じく機関車に載せることにしたのが本機の特徴です。このため、配管が少し複雑になりました。

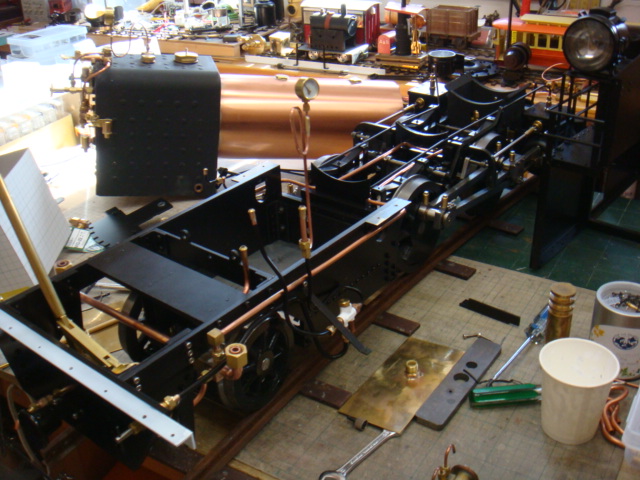

2枚めの写真は、配管計画が決まって穴がすべて開いた床板を塗ったあとです(机からぶら下がって乾燥中)。寒くならないうちに塗装をする必要があったので、ここまで急ピッチになったわけです。

3枚めの写真では、机の上でレールにのっています。方向を変える必要に迫られたためでしたが、机から下ろすときに役立ちました。圧力計が見えますが、これはボイラではなく、インジェクタの出力圧を見るためのものです。

1枚めの写真に、左右に分かれた水タンクが写っています。床下でこれらをパイプでつなぎます。2枚めは、配管の様子を示したもので、手前に2本のホィッスル、そしてインジェクタ(白い塗装)、軸動ポンプからの配管が見えます。

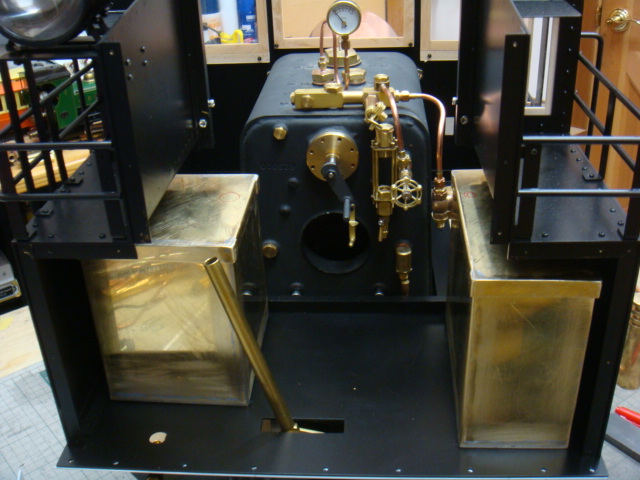

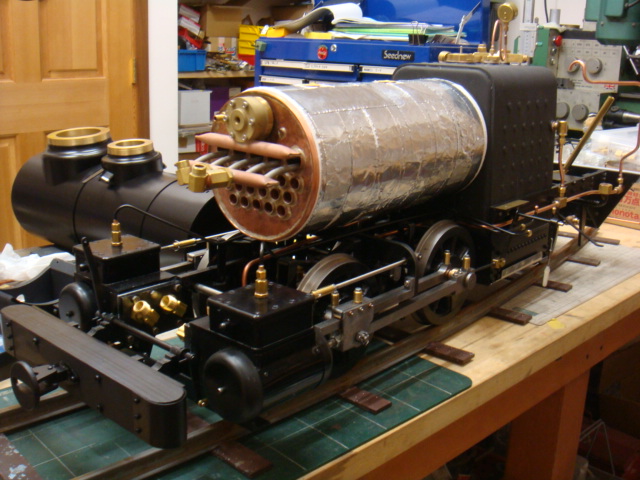

3枚めの写真は、ボイラに断熱材を巻いてシャーシに載せたところ。ここへ、前からボイラジャケットを被せます(奥に写っています)。

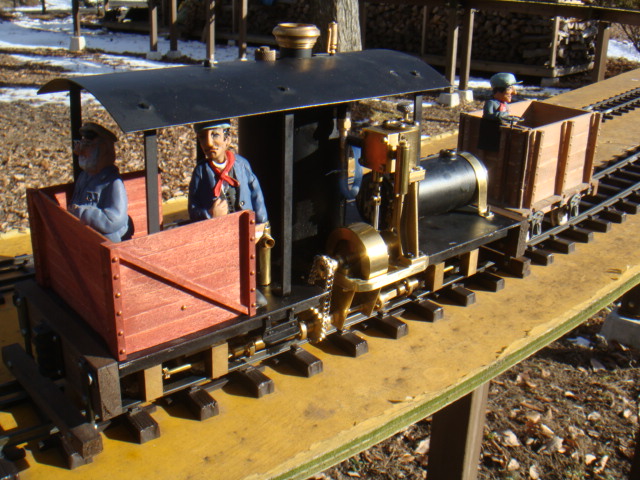

1枚めが、ボイラジャケットが被さり、ドームや煙突、発電機などが付いたところ。そして2枚めが、キャブがセットされたところ。手前に、Gスケールのアスターのボールドウィンを置いてみました。約4倍の大きさです。

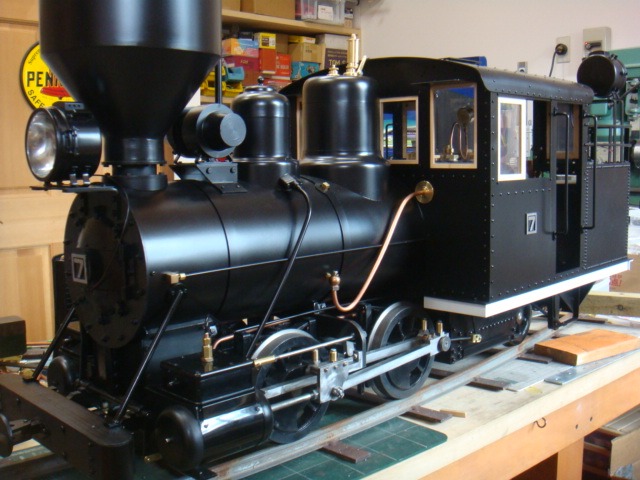

11月には、ほぼ形になりました。3枚めの写真は、ダミィの給水管と、サンドドームからの排砂管と、ダミィのブロア管を取り付けたところです。このあとさらに、ディテールの配管を作る作業になります。

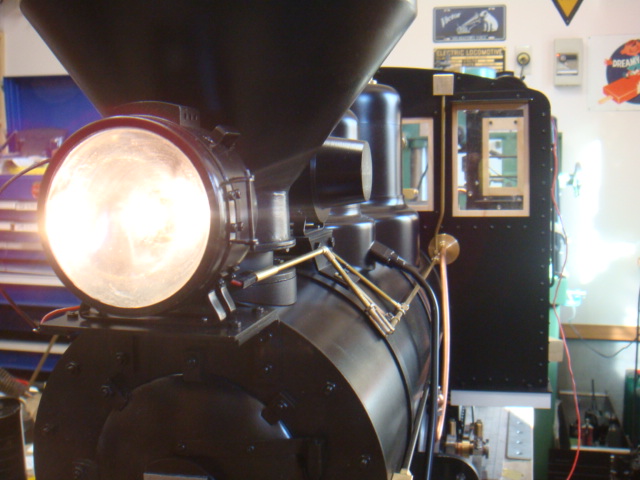

パーツ類をまず作りました。真鍮パイプのエルボやT字管です。ヘッドライトの配線を通すため、実際にコードが中を通る必要があります。2枚めが、その配電管ができて、ヘッドライトを点灯したところです。

3枚めは、反対側のディテールで、これは発電機への蒸気管です。黒く塗装をしたので目立ちませんが、下の方に、バルブチェストへの給油管、ドレンコックを動かすロッド、そしてキャブ近くには逆転機のロッドがあります。

ボールドウィンの最後のエアーテスト

*MOVIE in YouTube*

ボールドウィン試験走行

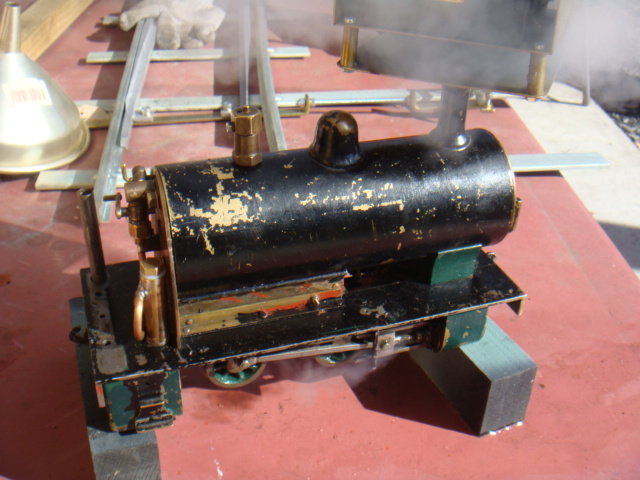

まだ作り残している部分がありますが、スチームアップをするために、工作室から機関車を出すことになりました。持ち上げることはできませんので、写真のように、線路を渡し、リフト台車で少し下げてから、ガレージの方へ線路を引き、少しずつ高さを下げました。1時間ほどで、線路の上に無事にのることができました。

12月8日に、初めてボイラに火を入れました。煙突にブロアを付けています(コンプレッサの空気を送って火室から空気を吸い出す)。

まったく蒸気漏れはなく、圧力が上がったところで、レギュレータを開けると、機関車は静かに動き始めました。非常に滑らかで、初日からトラブルもなく5kmも走行しました。

ボールドウィン初走行1

*MOVIE in YouTube*

ボールドウィン初走行2(リアパネル付き)

*MOVIE in YouTube*

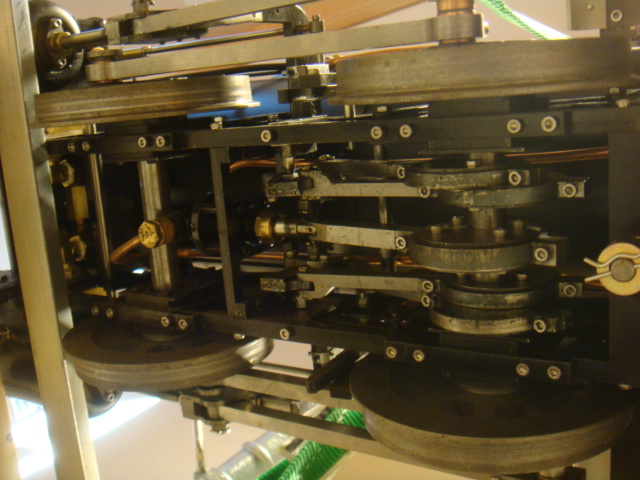

モーションプレートとメインロッドの接触が気になったので、初走行は、リアの車高を少し上げて臨みました。このままでは気持ち悪いので、2つの動輪の車高も同じように上げることにしました。このため、1枚めの写真のようにガレージで機関車を吊り上げ、台の上に載せて、下から動輪を外す作業を行いました。2枚めが、下から見たところです。駆動系は、ネジの弛みなどもなく、問題はありませんでした。このあと、軸箱と板バネの間にスペーサを挟んで車高を調整しました。

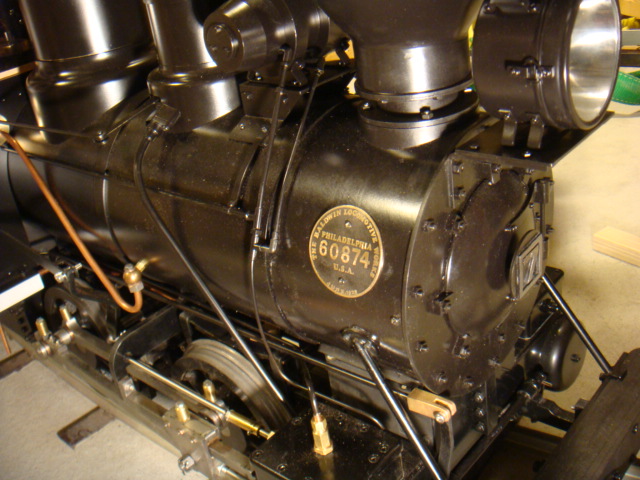

3枚めの写真は、エッチングで作ったメーカーズプレートが、煙室の右に取り付けられたところです。

車高調整が終わったので、動輪の荷重バランスも良くなったはずです。12月23日に再びスチームアップして走行試験を行うことにしました。写真では、紙で作った薪バンカがキャブの上にのっています。これが付くと、木曽森林のボールドウィンらしくなります。

2回めの試験も好調で、急カーブ(本線は半径4m)のS字や、急勾配(最大3%)で、前進も後進も脱線もなく、スリップもなく走行しました。この日も5kmを完走。給油系にも給水系にも問題はありませんでした。また、ガレージに入るカーブは半径3m、ガレージの中には半径2mのカーブがありますが、これらも問題なく通過できることを確認しています。

最後の写真は、Kato 7tonと並んでいるところですが、ボールドウィンは1/6スケール(2インチスケール)、Katoは、1/4.8スケール(2.5インチスケール)ですから、実機では、Katoはもっと小さいのです。ボールドウィンという機関車が、木曽谷ではとても大きな車両だったということがわかります。「大きくて値段も高かったが、走行性から続けて同型が採用された」と文献にもありました。

ボールドウィンの走行シーン(乗らずに撮影)

*MOVIE in YouTube*

ボールドウィンのインジェクタ作動シーン

*MOVIE in YouTube*

木曽谷のボールドウィンといえば、ナローゲージの機関車では、おそらく日本一有名な車両です(カワイ製など、模型化も早かったですし)。しかし、乗用スケールのライブスチームとしては、個人の製作例は幾つかありましたが、これまで製品にはなっていません(もっとも、製品になったのは、クラウスとコッペルだけですが)。やはり、リアタンクが、運転の邪魔になるというのが難点だと思います。今回、水タンクも後部に載せ、薪バンカも被せてみましたが、リアパネルを外せば、薪バンカがあっても運転ができます(薪バンカがなければ、リアパネルがあっても運転できます)。ただ、走りながら投炭を行う場合は、リアパネルがあってはできません。運転しながら機関車を眺めるわけですから、やはりディテール豊かなリアパネルがあった方が気持ちが良いです。もう少し工夫をしたいと考えています。

まだ、ボルトが(六角ではなく)仮のものだったり、作り残した細かい部分があって、あと2カ月くらいの作業を見込んでいますが、走行に成功したので、ここでいちおうの区切りとして、お世話になった方々に感謝の意を表します。

設計者の横田氏からは、幾度もアドバイスをいただきました。杉浦氏の図面がなかったら、倍の時間は悩むことになったと思います。佐藤氏のエンジンは滑らかで、マイナスラップによるブラスト音がまさに「佐藤音」でした。ちなみに、2シリンダの給油ポンプも佐藤製です。それから、OSのボイラと多くの付属品を使いました。いつもイギリス製を使っているので、今回精度の差に気づきました。信頼できるパーツを使用できることは、それだけで幸せなことだと思います。それから、今回ほど旋盤やフライス盤を毎日動かした経験はなかったわけですが、旋盤の面板を取り寄せてもらったり、フライス盤の摩耗パーツを即日で送っていただいたり、ベルメックス・インターナショナルのお世話になりました。あとは、どんな材料も簡単にネットで手に入る時代になって良かったな、と感じます。自分としては、ようやく金属工作というものの初歩が少しだけわかってきたかな、という段階です。製作期間は実質1年間でしたが、大変に楽しい思いをさせていただきました。皆様、ありがとうございました。

氷点下の季節

12月になると、最高気温でも氷点下という日が多くなります。何日も気温がプラスにならないわけです。この地は、冬は晴天が多く、雪は滅多に降りません(夏も昼間の雨は少ないです)が、夜の間に、粉雪が舞って、地面が白くなっていることがあります。また、樹氷は毎日ほぼ見られます。遠くの山が白くて綺麗なのですが、向こうから見たら、こちらの山がそう見えるはずです。その樹氷の細かい氷は、日差しが強くなると、ダイヤモンド・ダストになって降ってきます。寒いことは寒いのですが、風景は見ていて厭きません。

小さいライブスチーム

「もう欲しいものはだいたい手に入った」などと言っているわりには、どんどん購入しています。小さいライブスチームは300台ほどにもなりました。新品で買うものは少なく、たいていは中古品、そして壊れたジャンク品です。調子が悪いものをなんとか直して走らせるのが面白いのです。

1枚めは、PPSの縦型ボイラ機。これは中古品でしたがコンディションが良く、大変滑らかに走りました。45mmゲージ、ガス焚きです。2枚めは、珍しい機関車で、Graham Stowell氏製作のパニアタンク。32mmゲージ、アルコール焚き、炙り式ボイラ、オシレーチングエンジンという古いスタイルですが、なかなかよく走りました。スタイルも良いと思います。

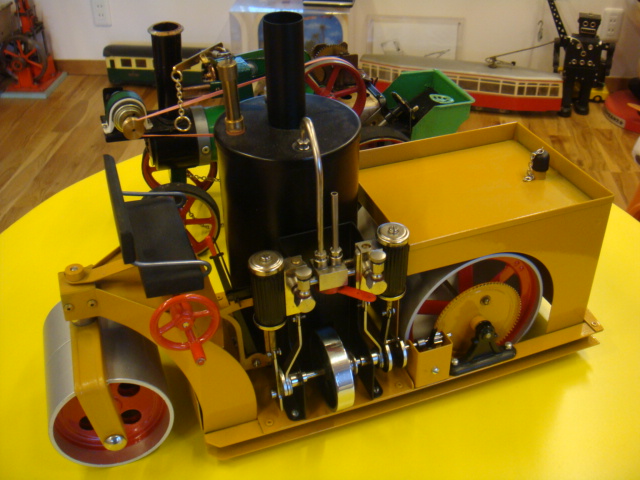

3枚めは、ドイツのBeck社の製品で、Heleneという名のパニアタンク。従輪があって、0-6-2です。45mmゲージ、ガス焚き。最後は、鉄道ではありませんが、スチーム・ローラです。たぶんVilesco製だと思います。固形燃料を使う仕様でしたが、気温が低いためかうまく走りませんでしたので、ガス焚きに改造しました。

PPSの縦型ボイラ機の走行

*MOVIE in YouTube*

G. Stowell氏のパニアタンクの走行

*MOVIE in YouTube*

BeckのHeleneの走行

*MOVIE in YouTube*

スチームローラの走行

*MOVIE in YouTube*

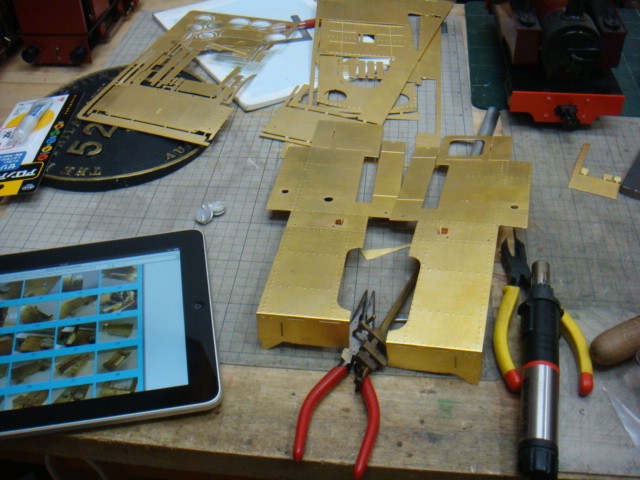

ちょっと変わったシェイ

ジャンクで入手した変なワントラック・シェイです。シャーシとボイラはアキュクラフトです。エンジンは自作品でしょうか。動輪のギアが噛み合わせが悪く、ほとんど回らないくらい固かったので、調整に時間がかかりました。エンジンのスプリングに構造上の問題があって、蒸気漏れになるか、固くて動かないか、だったのですが、スプリングを長くして、なんとか動くようにしました。ボイラが強力なので、回しきってしまいます。 動画にあるとおり、よく走るようになったので、ボディを付けてやりたくなり、適当にデザインして真鍮で作り、7/8インチスケールで、オープンタイプの機関車になりました。リベット表現のため裏側からポンチで打ち、ネームプレートもエッチングで自作しました。

ワントラック・シェイの走行

*MOVIE in YouTube*

これも珍しい機関車で、フランス製のシェイです。普通の横ボイラの機種もあったようですが、ほとんど市場には出回らなかったそうです。それもそのはず、性能が今ひとつ。ガスタンクが出来が悪く、入れても漏れるので、その上からさらに蓋を閉めるタイプ。レギュレータはありません。ガス焚きのボイラは弱く、エンジンも効率の悪い片押しの2気筒。かなり調整を試みましたが、ピストンがすかすかでついに諦め、手持ちの1気筒のエンジンと載せ換えました。これで、なんとか走るようになりました。もちろん、ガスタンクも交換してあります。ボイラが弱いので、これ以上の改造には消極的です。

ワンシリンダ・シェイの走行

*MOVIE in YouTube*

工作室で回るエンジンは?

*MOVIE in YouTube*

OwainとBass

Swiftsixteenという模型屋が販売しているOwainという名のボディキットを購入しました。こういったボディだけのエッチング板キットが、イギリスではけっこう出ています。たいてい、ネタ車はアキュクラフトかラウンドハウスです。これも、アキュクラフトのCaradocという機関車の下回りに被せるもの。そんなこともあろうかと、中古品を買ってあったので、Caradocとしては一度も走らずに別の機関車になりました。ボディキットは、今まで作った中では難しい部類で、初心者にはちょっと無理です(説明書にもそう書いてありました)。半田ごてではなく、ガスバーナを使って組みました。途中大失敗で、唯一のホワイトメタルのパーツであるサイドタンク上のハッチを溶かしてしまいましたので、真鍮で製作しました。2枚めの写真で、左右で色が違うのがわかると思います。塗装は、ウレタンを使いました。安全弁ドームも旋盤で自作しました。

Owainの走行

*MOVIE in YouTube*

こちらは、ジャンクで入手したもので、調べてみるとLBSC(超有名モデラのペンネーム)のBassだとわかりました。エンジンはスライドバルブ、スリップエキセン、それにSmithiesボイラという本格的なもの。スケールは1番ゲージで、線路は32mm、つまりナローゲージの機関車です。

欠品が多く、まずは足りない部品を作りました。最終的に、蒸気管、給油機、排気ノズル、ブロアノズルなどを作り、また、水面計が壊れていたので、これを塞ぐ栓を作りました。最初は蒸気漏れをなくす作業。しかし、何度かスチームアップを試みても、走るほどの回転が得られません。どうもこのバーナは、機関車を作った人とは別の人があとから作ったものらしく、その人はこの機関車を走らせることができなかったようです。そこで、バーナを改造して、ウィック・パイプを3本にしました(1枚めの写真が改造まえのバーナ)。炎の位置も高すぎたので、パイプを切って下げました。これで火力が増し、なんとか自走できるところまで漕ぎ着けました。走行できたので、最後はエナメルで再塗装してやりました。今後は、飾っておくことになるでしょう。おそらく、50年以上まえにマニアによって作られたものだと思われます。

LBSCのBassの走行

*MOVIE in YouTube*

雪の日の運行

12月には雪らしい雪も降らず、年を越え1月中旬になって、ようやく30cmくらいの積雪がありました。上の写真が、ロータリィ除雪車が作業をしているところ(というか、途中で休憩しているところ)です。完全なパウダスノーなので、簡単に除去できます(スコップでやっても簡単です)。朝は一面に滑らかな表面の雪が広がっていますが、日が出ると、樹の枝から雪が落ちてきて、あちらこちらに塊や穴ができ、凸凹になります。雪の上に踏み込んでも、足を抜くと穴が小さくなって、足跡がそのまま残りません。雪玉や雪だるまも作れません。しかし、何日かするうちに少しずつ下がって、自重で密度を増すため、硬くなってきます。そうなるまえに除雪車を走らせた方が良く、一度除雪をすると、そこから地面が日差しで温められるので、線路周辺の雪は解けます。解けてもすぐに蒸発し、水は残りません。この風景の中へ、運動靴で踏み込んでも、靴にもズボンにも、泥は一切つきません(ただ、冷たいだけ)。

除雪車が通ったあと、普通の列車が運行します。雪の壁は、高いところでは30cm以上もあります。車両とぎりぎりなのですが、当たったりするようなことはありません。左右にふらつかない、鉄道の良い所です(乗っている人間の足が当たる心配の方が大きい)。スリップがあるのも、最初の1周だけです。レール面が出ると、日差しでさらに雪は解けていきます。

冬の急行(AB20&AB10の重連で庭園一周)

*MOVIE in YouTube*

タンク車の製作

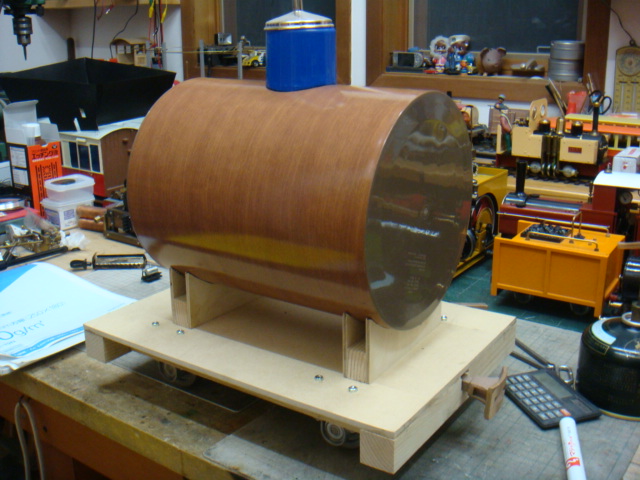

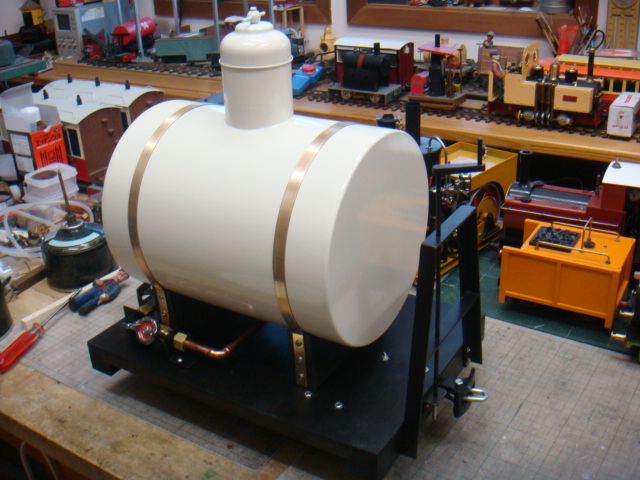

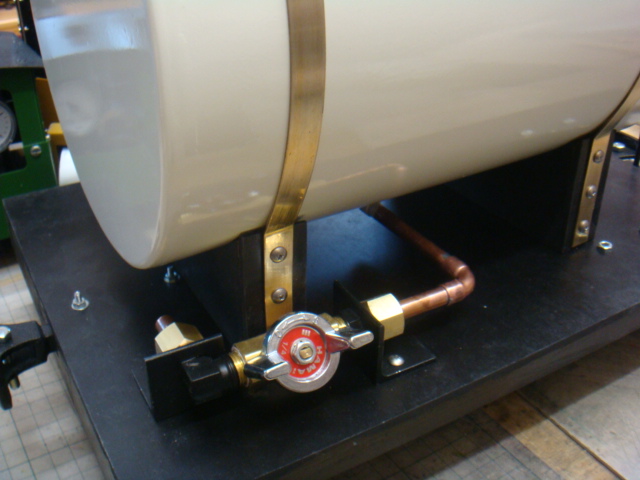

ボールドウィンは、リアに水タンクを搭載しましたが、容量は2.7リットルしかなく、これだけでは、メインラインを4周くらいしかできません。ヤードで水を補強すれば良いのですが、この面倒を失くすために、増槽となる車両を製作することにしました。1枚めが設計図(いいかげんですが)。写真にある乗工社のタンク車(HOe)を見本にしました。2枚めが角材で作ったシャーシ。ちなみに、車輪は技功舎のものを使いました。3枚めにあるように、タンクには、ゴミ箱を利用。この写真では、トップにスプレィのキャップがのっていますが、その後、4枚めの写真のとおり、穴をあけて、紅茶缶を差し入れることにしました。ハンドブレーキと手摺も取り付けられたところです。

完成したところの写真です。水が止められるようにボールバルブを付けました。

駅長と助役

この頃、駅長がやけに元気です。散歩のときに先頭になって引っ張ります。どうしたことでしょうか。助役の台頭に危機感を抱いたのかもしれません。

1枚めの写真は芝生でサッカーをしているところ、ですが、実際にはしていません。2枚めは、レールカーに乗った助役、ですが、実際には乗せられた助役です。3枚めは、雨や雪の日に、汚れ防止のために着るスーツを試しているところ。早く脱がして下さい、という顔です。

助役の特訓の様子

*MOVIE in YouTube*

早朝の散歩の様子

*MOVIE in YouTube*

ゆっくりやってくる駅長

*MOVIE in YouTube*

二人とも、庭で遊ぶのが大好きです。裸ん坊ですが寒さは関係ありません。庭園内ではリードなしで走り回ります(特に助役が)。2枚めは、新年のご挨拶で撮影したショット。早くこれを外して下さい、という顔です。

3枚めは、早朝の散歩の様子です。駅長は、ここの気候が合ったらしく、以前よりもずっと元気そうです。移ってきて良かったなと思います。

庭で歩き回る駅長

*MOVIE in YouTube*

雪質検査中の駅長

*MOVIE in YouTube*

冬はこれからが本番

まだまだ冬は始まったばかり。一番寒いのはこれからです。長い冬は、暖かい工作室で過ごすことが多くなります。それも楽しみではありますが、でも、やはり春が早く来ないかな、と思うのです。

次回の「A&Bレポート」は4月になります。

/☆Go Back☆/