MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

その名はポピンジャイ

/☆Go Back☆/

6月になり、梅雨入りしましたが、そんなに雨が続くということもありません。適度な湿り気、くらい。例年は、6月からは完全休業する弁天ヶ丘線ですが、今年は、庭で蚊に遭遇することが少なく、まだ、ときどき機関車を出して運行を続けています。

しかし、いろいろ忙しく、工作は相変わらず停滞気味。止まってはいませんが、もの凄く進みが遅い、といった感じです。なんとか、7月と8月で挽回したいところですね。

レディ・マドキャップの修理にかなり時間を取られていましたが、なんとか、インジェクタも作動するようになりました。正式に13号機として、弁天ヶ丘線のメンバとなりました。

今回のメインは、1月からこつこつというか、こそこそと作っていた、電動の蒸気機関車がほぼ完成したことです。計画どおり、半年かかりました。名前は、Popinjayとしました。ボディは最後まで迷いましたが、当初の予定どおり、ブルーにしました。やっぱり、エガーバーンのイメージだったでしょうか(エガーバーンは紺色ですが)。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログです。一般の投稿もできますので、ご活用下さい。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。最近、活発に書き込みをしているみたいです。それから、鉄分は少ないですが、社長が毎日書いている日記「MORI LOG ACADEMY」もあります。

<6月運休せず>

6月から9月までの4カ月間は、弁天ヶ丘線は夏期休業です。オープンディなども行われません。ところが、今年は、どういうわけか、いつもよりも虫が少ないのです。涼しいせいでしょうか。それとも、昨年から、積極的にガーデニングをするようになり、落ち葉などをかなり拾っていますので、その影響かもしれません。蟻も少ないです。まあ、どちらにしても、好都合。虫除けのスプレィか、携帯蚊取りを身につけていれば、ほぼ大丈夫。今月も、天気が良いときには、朝か夕方に、列車を運行させています。

線路の状態としては、砂利がレールに寄っているくらいが、最初少しごつごつとしますが、2回目はもうスムーズになります。ただ、ガードレールがあるポイントやクロッシング部、そして踏切などで、レール内側の溝に小石が入ると、脱線の原因になります。1週間くらい間があいたら、そういったチェックをした方が良さそうですね。

芝の伸びは少し遅いようです。パゴラの柱には、2本の薔薇が大きく蔓を伸ばしています。まだ、クレマチスも上の梁までは蔓を伸ばしていません。

レンガサークルの踏切を通る9号機プリムスの貨物列車。この踏切のように、レールの内側に1cmほどの溝があるような条件は、そこに小石が入った場合に逃げ場がなく、いちばん脱線の危険が高いといえます。運行まえに必ず点検が必要です。やはり、南庭園の石畳併用軌道をこのようにしなかったことは大正解でした。小石が車輪のフランジに当たって動けるようにした方が良いわけです。

久しぶりのウニモグのレールトラック。特にかわりはありません。タミヤ製の安価なおもちゃのゴムを外しただけなのですが、5インチゲージにぴったりなのです。

2枚目は、上の写真と同じ場所を通過する10号機の単端カメラボーイ(レールバス)。このレンガの踏切は、母屋へ出入りするときの経路なので、頻繁に人が通ります。小石がすぐに溝に入って、最も脱線が多い場所です。点検さえすれば良いのですが。ただ、シーナリィというか、風景としては、この場所は良いスポットといえます。ここで車両の写真を撮ることが多いのです。バックが暗くなって、コントラストも抜群だからですね。

その先にあるガレージ駅のゲート。白い木製のゲートは、駅の方へ開くよう、反対向きに最近変更しました。ここから手前が駅の構内になります。地面には砂利が敷かれているのですが、それでも、黄色い葉っぱのリシマキアがしだいに進出してきます。

左に見える、腕木信号機は、作って2年になりました。風雨に晒されているため、かなり劣化していますが、まあ、こんなものでしょうか。白い木の柵は、既に2代目です。100円ショップで買ったものは、1年でぼろぼろになりました。

<機関車製作工場>

新型機関車も大詰めです。井上式コントローラを組み込みました。すべての回路を箱に収めて、複数の機関車のコントロールに共用できるようにする手もありましたが、回路が簡単なので、必要になったときには自作できるだろうと踏んで、井上氏からいただいた基板を、そのままボイラの中に組み入れました。パワートランジスタの放熱にも、こちらの方が良さそうです。外側にヒートシンクを取り付けてあります。

それで、運転のときに手もとに持っているものだけを小さなケースに収めました。ボリュームとスイッチだけです。コードは5本。スイッチの方はエマージェンシィ・ストップのためのもので、押しボタン式にしました。片手の中に収まるほどコンパクトなコントローラになりました。

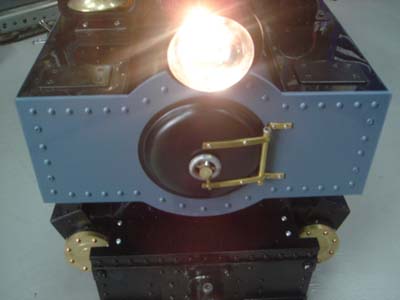

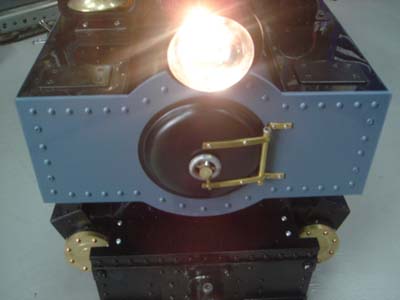

ボディの側面や上面にプラ板を貼り付け、それから、穴を開けてリベットを埋め込みました。プラ板を使ったのは、単にベニア板の目留めをするのが面倒だったからです。まったくの平面でなく、多少凸凹した感じになった方が本ものらしいので、適当に貼ります。プラ板に黒いものを使ったので、この写真のように、普通の蒸気機関車に見えるようになりましたね。

上から見たところです。ボイラの上には、前から、煙突、発電機、蒸気ドームの上に安全弁2本とホィッスル。そして、サンドドーム。サイドタンクの上は、左は例の得体の知れないポンプみたいな機械。右は、ベルと、オレンジ色のツールボックスがのっています。

<レディ・マドキャップ>

ずっと修理を続けてきたLady Madcapです。インジェクタがうまく動かないため、チェックバルブを分解して掃除をしたり、水の配管を再度取り外して、調べたりしていました。今回が6回目のスチームアップになりますが、これで駄目ならば、もう、ハンド・ポンプを購入して、1系列は改造しようか、と考えていたところでした。

スペシャル・オープンディのときに、星野氏、井上氏、佐藤氏、木内氏からいろいろアドバイスをいただきました。また、その後も、掲示板に途中経過を報告するたびに、各氏から、こうではないか、こうした方が良い、というご意見をいただき、大変参考になりました。そのおかげもあって、今回、やっとインジェクタが作動しました。

2機ともインジェクタが使えます。ボイラの中に水を送る手応えがありました。チューという音がする、とよくいわれていますが、しかし、ちょっと違う音です。11号機のレールモータのインジェクタとも音が違います。とにかくやれやれですね。まだ、走りながらというわけにはいきませんが、止まっている間ならば、簡単に水をボイラに補給できます。サドルタンクの水が温まった場合に、ちゃんと送れるかどうかは、まだ試していません。インジェクタは暖かい水は送れないそうなのです。サドルタンクに氷を入れたりすれば大丈夫なのでしょう。

しかし、エマージェンシィとして、ハンド・ポンプはやっぱりあった方が良いなとは思います。もうしばらく使ってみて、調子が悪い方をハンドポンプにしようと考えています。

さて、ボイラに給水できるとなれば、もう長時間運転が可能です。これで、弁天ヶ丘線の13号機として正式就任することになりました。この機関車は、大きいこともあって、とにかく運転が楽。ボイラの面倒が楽です。走行中はブロアを使う必要はまったくなく、ときどき走らせていれば、圧力が落ちることはありません。それから、走行音がとても良いです。運転していて気持ちが良い機関車ですね。たぶん、力も強いでしょう。大勢を引いたことはまだありませんが、負荷がかかったら、もっと良いドラフトになるでしょうか。

この写真は、イギリスのバラ・レイク鉄道(Bala Lake Railway)のAliceという機関車。星野氏が撮影されたものです。典型的なハンスレットのオープンキャブのサドルタンクです。Lady Madcapととても似ています。違いといえば蒸気ドームの有無でしょうか。インジェクタの位置も同じです。

このAliceの赤いボディの写真をいただいていたので、LadyMadcapもいずれは、タンクとキャブを赤く再塗装しよう、と考えていたのですが、Alicaは現在は黒くなっているとのこと。こうなると、不思議と、黒い方が重厚だな、と感じてしまいます。でも、よく見ると、赤いラインが入っていますね。これは良いかもしれません。とりあえず、赤いテープでも貼って試してみましょうか。

ちなみに、写真にある駅名「LLANUECHLLYN」はどう読むのか、というと、「スラニュースィン」が近いようです。

<45mmゲージ>

45mmゲージのエンドレス線で、Gスケールのライブスチームを楽しんでいます。暖かくなってきたので、スチームアップもあっという間で、楽になりました。特に、ガス炊きの機関車は、気温が低いとなかなか上手く火がつきません。暖かくなると、同じ燃料でも沢山走ります。

写真の緑のテンダ機は、ラウンドハウスのFowler0-6-2です。走りっぷりがとても気に入っています。

走行中に撮影した動画がこちらにあります。

こちらは、ライブではありません。電動のグースとポータのサドルタンク。グースの方は、アキュクラフト製のブラスモデルです。また、ポータは、オール木製のキットを組んだもの。

電動ですから、別に室内で走らせれば良いのですが、写真を撮るには屋外が良いし、走らせても、バックに本ものの緑があると、少し違います。45mm線は、このときはLGBの線路でした。このあと、デュアルゲージの線路に敷き替える工事をしました(後述)。

<星野氏イギリスへ>

星野氏がまたイギリスへ行かれました。そのときの写真をいただいたので、一部ご紹介します(掲示板の方にもっと沢山ありますし、写真を大きくしてご覧になれます)。1枚めは、フェスティニオグ鉄道(Ffestiniog Railway)の双頭機関車(Double Fairlie)です(2004/11/23のレポート参照)。客車を11両も牽引して山を登っていくそうです。

もう1枚は、フェアバーン鉄道(Fairbourne & Barmouth Railway)のサイドタンク。トラバーサの上にのっています。ゲージは、12.25インチとのこと。ミニチュア鉄道ですね。機関車はどこかの鉄道のレプリカかもしれませんね。腰の低い感じが好印象です。運転手は少々窮屈でしょう。

星野氏は、今、5インチゲージのセンティネル(Sentinel 0-4-0T)という少々変わった機関車を製作中ですが、偶然、それと同じ機関車をカーディフの運転会で見つけたとのこと。これは、DLではなく、ライブスチームです。素晴らしい工作だったらしく、「これでは見なかった方が良かった・・・などと後悔しております」なんておっしゃっていましたが、いえいえ、きっとまた素晴らしいモデルになることでしょう。

その実機が、ヨークの鉄道博物館にあります。2枚目の写真がそうです。下回りの構造が分かるように下に潜れる通路もありますね。このときのビデオも拝見しましたが、動輪はチェーンで伝動しているんです。変な蒸気機関車です。ヨークの博物館へまた行きたくなりました。屋外に観覧車ができたとか……。

<他社からのおたより>

広島県福山市のシギヤ軽便鉄道で、5/27に行われた運転会の様子が、木内氏と佐藤氏から届きました。あいにくの小雨模様だったそうですが、ライブスチームは水には強いですからね(運転手以外)。

1枚めは、岡山の渡辺氏(HP「模型蒸気の部屋」)とWILLIAM。この3.5インチの機関車は、いかにもどこかにありそうな雰囲気ですが、実はフリーランス(実物がなく、創作された模型のこと)です。気品のあるデザインですね。

2枚めは佐藤氏と7.5インチのロケット号。「とれいん」誌273号(97/9月号)の表紙を飾った機関車(1983年完成)で、このあと、佐藤さんはOSのロケット開発に協力をしたのだそうです。同じとれいんには、ライオン号も載っています。古典機がお好きだとか。

シギヤ軽便鉄道のことは、シギヤ精機のHPの「ラッキョ汽車」をご覧下さい。よく似ていますが、写真のコッペルは、ラッキョ汽車の機関車とは別のものです。7.5インチのナロー機関車ともなると巨大です。これが2台もあるということですね。

もう1枚は、佐藤氏が製作中のモーターカーに乗る木村氏。塗装やブレーキ装備をこれからするところだとお聞きしました。それにしても、皆さん、楽しそうな表情です。

<塗装とエッチング>

新造機関車のボディですが、プラ板を貼り終えたので、いよいよ塗装です。まずは、灰色のサーフェイサを吹き付けます。ものが大きいので、少しずつになり、乾燥を待つことになりますから、何日もかかります。

黒にしようか、と迷いましたが、当初の計画どおり、ブルーとグレィの中間のような色を塗ることにしました。そのまえに、キャブの内側に、ライトグリーンを吹き付けてあります。このくらいの大きさになると、マスキングをきっちりしなくても、吹き付けるときに、適当に新聞紙などで、余計なところへ飛ばないように遮りながら、吹き付けるだけで塗り分けができてしまいます。というか、実物がそんなふうにして塗られているのを見たことがあります。もちろん、配線やスイッチなどはきちんとマスキングをしておきますが。

塗り終わったボディをシャーシに載せました。ブルーになったのは、前後面と側面とキャブの柱です。タンクの上面は、黒いままにしました。また、キャブの屋根は、当初は黒の予定だったのですが、サーフェイサのグレィを塗ったときに、あ、明るい色も良いな、と思い直し、結局、白に近いグレィにしました。この方が、夏は涼しいでしょう。

2枚めの写真では、ボイラや煙突が取り付けられ、タンクの上にもいろいろのりました。サイドに、ネームプレートが取り付けられています。

そのネームプレートですが、エッチングで作りました。1.5mmの真鍮板にレタリングの文字を貼り付けてマスキングして、エッチング液に2時間半浸けました。マスキングしていないところが化学反応で溶けて窪みます。その後、赤い色を全体にスプレィし、サンドペーパで磨くと、このようになります。機関車の名前は「Popinjay」に決まりました。

「13」のナンバは、Popinjayのものではなく、Lady Madcapのために作ったものです。一足早く13号機になったからです。プレートの取付は、穴を開け皿ネジで固定してあります。Popinjayの方は、このあと、「14」のプレートを作って取り付けました。

<レトロな機関車たち>

ホーンビィのレトロなブリキのおもちゃ。Oゲージで3線式のターンテーブルですが、テンダの機関車はゼンマイ動力のもの。給水塔もなかなか綺麗な保存状態です。

星野氏経由で入手したレトロなOゲージの機関車たち。1枚めは、ドイツのビング製。オシレーチングエンジンのシングルドライバ。例のストークレグに似ています。こちらの方が新しく1906年製。もともとはテンダがあったそうです。キャブの色は緑。スチームドームのところに前後進切り換えバルブがあります。

2枚めは、1912年のメルクリン製。どことなく、既にメルクリンらしさが出ていますね。非常にきっちりとしたデザインです。こちらは、アルコールのタンクとバーナが欠品です。それを自作すれば走りそうな感じです。どちらも、Oゲージですが、西庭園のエンドレスにのっていますね。のちほど説明が出てきますが、線路がデュアルゲージになったのでした。

<ポピンジャイ完成>

ボディの塗装のあとは、細かいパーツを本固定し、バルブ切り換えのリンケージを(ダミィですが)しました。キャブ内の切り換えレバーと繋がっていて、あたかも、前進と後進を切り換えられるようですが、実は全然機能はしておりません。

今回は、珍しくヘッドライトに懐中電灯を使っていません。ステンレスのおたまをそのまま使い、普通の豆電球を点灯させます。単1電池で3Vです。スイッチはキャブ内にあります。点けてみたら、けっこう明るいです。

サイドから見たところです。ネームプレートとナンバプレートが取り付けられています。キャブには、機関士が乗りました(固定されているわけではありません)。コントローラが外に出ています。後ろのトレーラから運転が楽なよう30cmほどの長さがあります。機関車はかなり前が重く、この状態で、前後の動輪の重量バランスは2:1くらい。しかし、後ろに連結した車両を牽引すると、両軸にバランスよく荷重がかかる、という設計です。効果のほどはわかりませんが。重量はかなりあって、1人で簡単には持ち上げられません。

では、線路の上にのせて、本線を試験走行です。井上式コントローラのおかげで、チョッパ音が聞こえなくなりましたので、サウンド装置のドラフトだけで、蒸機らしい走りになりました。

それにしても、コントローラは井上氏作のものだし、前部にある連結器が佐藤氏作のものだし、東西巨匠の手が入った記念すべき機関車になりましたね。

サウンド装置のドラフトは、こんな小型機関車には少々大げさすぎる音ですね。走行しているときに撮影した動画がこちらにあります。

<デュアルゲージ化工事>

西庭園のエンドレス線は、LGBの一番大きなカーブ(直径約5m)を使ったものでした。小型ライブスチームはほとんど45mmなので、問題はなかったのですが、しかし、Oスケールの機関車も走らせたい。また、16mmスケールのナローとなると、32mmゲージのものが沢山あって、できれば、45と32mmのデュアルゲージだったら便利だ、とは思っていたのですが、しかし、残念ながら、そんな線路はお目にかかったことがありませんでした。北デッキにも線路が敷かれていますが、そこは、45mmと32mmのエンドレスが別々にあります。

星野氏から、イギリスのTenmilleというメーカが、デュアルゲージのフレキシブル線路を販売しているはずだ、と教えてもらったのですが、しかし、HPを見た限りは商品リストにありませんでした。今回、そのメーカの取扱をしているメディカル・アートさんを通じて、問い合わせてもらったところ、最初はないような話でしたが、特別に作ってくれた(?)のか、とにかく時間がかかりましたが、入手することができました。さっそく、LGBの線路を撤去し、このデュアルゲージに敷き直しました。

あらかじめ計算して、レールの内側ほど短く切断し、現場でハンダ付けをして組み立てました。フレキシブル線路なので、固定しないと真っ直ぐに戻ってしまうからです。ジョイントの強度的なことからも、ハンダ付けの方が良いでしょう。

マモッドのライブスチームを運転しました。これは32mmゲージです。45mmの機関車も試運転。ラウンドハウスのダージリンがスチームアップの準備をしているところです。やはり、ジョイントをハンダ付けしたおかげで、以前よりもずっとスムーズになりました。ただし、今回使用したレールは、LGBに比べるとずっと細いし、低いため、フランジの大きな車輪のものは、枕木にぶつかる可能性があります。LGBの車両が一番危なそうでしたが、ちょっと走らせた感じでは、大丈夫そうでした。

32mmが使えるようになったので、これからは、16mmスケール(約19分の1)のライブスチームも32mmになる可能性が高いです。より狭軌の方がプロポーションも良くなるでしょう。今ある機関車も32mmに直そうか、と考えているところ。ダージリンなんかも32mmの方がスケールどおりですよね。

<他工場からのおたより>

この頃、欠伸軽便鉄道掲示板が盛況です。他社の車両工場の様子などを拝見するのは、とても刺激になり、また逆に報告することが励みにもなりますね。そんな中から、ほんの一部をご紹介。

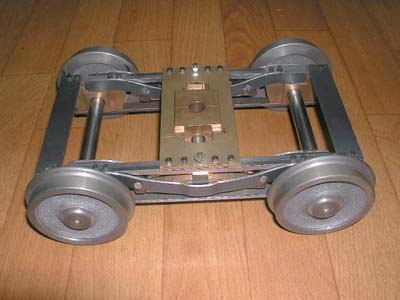

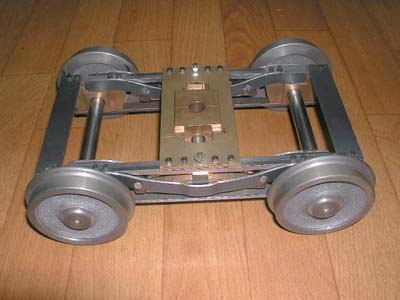

1枚めは、佐藤氏の新作、ワシントン4-4-0の先台車です。こちらは、製作途中の部品がJAMコンベンションに出品されるそうです。ロケット、ライオン、ワシントンと、いずれも大きなスポーク動輪が共通点でしょうか。

赤い小さな自転車は、前回レポートのとき製作途中だったもので、井上氏の新作、超小型のレールバイクです。完成したみたいです。後ろにバッテリィとコントローラが載っています。ペダルに足をのせて運転をするのですが、体格によっては乗れない人も多いことでしょう。スピードは適度で、快適だとか。後ろにバッテリィ車を連結すれば、一日遊べる、とのことでした。

こちらは木内氏の車両工場です。この無蓋車ですが、木材を組んで作られたように見えますけれど、実は1枚板に絵で描かれたものなのです。これはギミックですね。展示会で細かい展示物を中に載せて見せるためのものだとか。しかし、それにしては、下回りなどはかなり本格的すぎます。3両作られたとか。JAMコンベンションにもお目見えするとのこと。

もう1枚は、シェイの台車部分の写真です。細い板材が組み合わさっていくスケルトンな構造がシェイ・ファンの心を揺さぶりますね。このあと、ここに車輪が来て、歯車がついて、ジョイントがついて、と頭の中で組み立てたくなります。一つ一つの部品が綺麗で、見ていて厭きません。

<イギリスからも>

久しぶりにTrenor氏から写真が届きました。イギリスのRavenglass&Eskdale鉄道の車両たちです。2006/1/10のレポートで紹介したFlower of the Forestという名の緑のスチームトラムの内側の写真です。これは、家庭用ボイラを使って自作された15インチゲージの機関車で、イベントなどのときに活躍していたそうですが、今はレストア中だとか。

どうも、ワークスカーの写真ばかり送ってこられて、こういうのが好きだと見抜かれているようです。こちらは、mowing locomotiveと紹介されてきたのですが、よくわかりません。草刈りなんかできそうにないのですが、クレーンのアームみたいなのの先に草刈り機があるのでしょうか。locomotiveというくらいだから、黄色いのは自走する機関車なのでしょう。フラットのワークスカーに椅子が載っているのも、何のためでしょうか。不思議な車両です。

<Gスケールのストラクチャ>

忙しかったので、この程度の軽工作しかできませんでした。Gスケールのストラクチャのレジンキット(イギリス製)を組み立てています。機関庫ですが、前の方の上に給水タンクが載っています。とても小さく、小型の機関車しか入りません。

2枚めの写真では、線路とDLを置いて撮影しました。まだまだ、塗装の途中です。後方にもう1つ、レジン・キットで組み立て中の小屋が映っています(まだ真っ白です)。

<駅長>

Pascal駅長は案の定、暑さに弱く、いつも冷たいところで、このようにお腹を冷却しています。鉄道の運行には慣れましたが、お客さんが来るとついついはしゃいでしまうため、外に出してもらえないことがあります。

こちらは、デッキで14号機Popinjayと記念撮影。これでも、かなり夏毛になった方なのです。

<初夏の庭園鉄道>

もう6月も終わろうとしていますが、明るい日差しのときには、すかさず列車を出して走らせます。実は、JAMコンベンションで上映するビデオを撮影するためです。

Popinjayには、クレーン付きの無蓋車が似合います。3両目には、カブースが連結されていますが、これは、ちょっとどうかな、と思いますね。1つには、Popinjayが5分の1を想定しているのに対して、このショートカブースが6分の1だからです。でも、まあ、許容範囲ぎりぎりかも。あとは、ナベトロが似合いそうなので、今度試してみましょう。このくらいの小編成で勾配を上っていくと様になります。

朝の明るい日差しを横から受けて、レンガアーチを渡る混合列車です。4両目の客車(あまり見えませんが)は、8号機Sapphireの運転トレーラのカバーを、別の有蓋車の下回りに載せたものです。このような組合せを楽しめるようにデザインされています。

デッキへ上がってきました。ときどき車体が揺れるとベルがちりんと鳴ります。サウンド装置のベルもホィッスルもありますけど、あまり使う機会はなさそうです。

この編成で、西庭園のポーチ前を通過するときの動画がこちらにあります。

なんだか、不思議の国へ向かっているような列車ではありませんか……。では、また来月!

/☆Go Back☆/