MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

新春初運転

A Happy New Year!

/☆Go Back☆/

2006年になりました。放っておいても自然になりますね。欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線の着工からまる5年、ここでA&Bレポートを公開して4年になります。あっという間だったように思えます。当初の予定よりは早くいろいろな目標が達成されたと自己評価していますが、その主な原因は、やはりインターネットで公開した結果といえるのではないでしょうか。株主様の支援の賜というと、これは少々言い過ぎだと自分でも思いますが(正直者)、まあ、見られているから多少は頑張る、別の言葉でいえば意地を張る、という効果かと。

2005年は社長不在のため、半年間休業していましたが、この間にチャージされたごとく、活動再開後も順調でした。主に以下のような成果を挙げました。

1)8月にJAM国際鉄道模型コンベンションに初出展しました(このためにレイアウトや車両を作りました)。

2)主力電気機関車AB20を設計・製作し、AB10との重連列車によって安定した大量輸送を可能にしました。

3)ストラクチャ製作に力を注ぎました(モルタル製の建築物2軒、木造信号所、信号機2機、鋼製ブリッジ、橋の手摺りなど)。

4)シーナリィ整備を行いました(河川大工事、草木の植栽、落ち葉の掃除など)。

5)ライブスチームの運転を多数行いました(レールモータの初運転、木内氏のShay来訪、サファイアの運転など)。

6)45mmエンドレス線の新設(仮構造ですが、多数の機関車の初運転を行うことができました)。

ほぼ年間目標を達成できたと考えていますが、一方では、コッペルの製作が進んでいませんし、またLady Madcapの修理も頓挫しています。これらは今後の課題ですね。

さて、今年2006年は、以下のような計画をぼんやりと持っています。これらのうち、どこまで実現できるかわかりませんが、まあ、精一杯、しかしのんびりと進めていきたいと思います。

1)複数同時運転を楽しめるようなプランを総合的に考える(線路や信号システムなどの整備を含む)。

2)より安定した乗用トレーラの開発を行う(モデルニクスの新形ボギィ台車を使用、ブレーキの装備など)。

3)新しい機関車1両の製作を予定(間に合えば、JAMコンベンションに出展か)。

4)45mmの線路の本格工事(仮構造を撤去して本格構造を再構築の予定)。

5)Lady Madcapの修理(継続課題)

6)ストラクチャの製作(継続課題)

今年も8月のJAMコンベンション(今回は大阪ですね)に参加を一応予定しています。関係各位には、いろいろとまたお世話になることと思います。どうかよろしくご支援のほどを。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」は、日々の活動を写真でつづる、欠伸軽便鉄道社長のブログ、あるいは「趣味の工作教室」に近い内容ですが、もちろん一般の投稿もできます。「広報部ブログ」は文字通り広報部長のブログです。どちらもよろしく。ちなみに、鉄分は少ないですが、社長が毎日書いている日記「MORI LOG ACADEMY」もあります。

<年末の大雪>

この地方は、だいたい1月後半から(ときどきですが)雪が降ることが多く、12月は比較的暖かいのです。それが、昨年末は12/19と12/23に記録的な積雪がありました。写真は23日の様子です。19日の半分ほどでしたが、それでも15cm近くあったでしょうか。15cmといえば、弁天ヶ丘線のスケールでは90cmの積雪になります。

庭園鉄道として雪の被害はまったくありません。運休になっただけです。幸い、いずれもその日のうちに大半の雪が解けて、生活にも支障はありませんでした。

このように、数日ですっかり解けてしまいました。葉っぱもなくなって、書斎の窓から西庭園が見渡せます。

<初運転>

年末は寒い日が続きましたが、大晦日は意外に暖かく、また1/1もぽかぽか陽気の晴天に恵まれました。北側のデッキや屋根に残っている雪解け水の影響で、年末は不通となっていましたが、元旦の初運転は無事に行うことができました。

2005年の3月にデビューした12号機AB20、まだ1年になりません。しかし、すっかり弁天ヶ丘線の顔になりましたね。重連ですから、4モータ4軸駆動。バッテリィも4機搭載。2段減速で力も充分です。トレーラさえあれば、もっと大勢の乗客が乗れるとは思いますが、急カーブや勾配による、トレーラどうしの横力の影響が心配になります。

芝も薄茶色、そのほかの草もだいたい茶色になっています。11月の写真とは色が全然違いますね。これが緑に戻るのは3月頃になってからでしょう。この重連列車の編成は、ずっと変化がありませんでした。長さ、機能、快適性など、最適に近いものになっているからです。

この頃は、安全性がある程度確保できたと判断して、お客様に運転をしてもらえるようになりました。特に、このワークディーゼルとデキ3の列車は速度があまり出ないことが初心者には適しています。ワークディーゼルが引いている乗用トレーラ(運材車に床と椅子を乗せた車両)は、少々重心が高いため、近々引退させる予定です。木製ボギィで、脱線がなく安定したトレーラでしたが、シートが高いことが欠点でした。ゆっくり走る車両だから使えたといえるかもしれません。

敷地外パトロールから帰ってきたばかりの駅長が列車の運行を見守っています。普段、滅多に吠えないパスカルですが、子供が列車に乗ると吠えます。これをやめさせるには、パスカル自身を列車に乗せる以外にありません。

南庭園駅で停車中のAB20の点検をする駅長です。いつの間にか、AB20よりも大きくなりました。AB20のボディだけの長さは500mmです。パスカルはシェルティとしては小さい方だとは思いますが。

山の上で監視する駅長。この場所もお気に入りのようです。45mmのエンドレスですが、少しぐらつくようになりました。仮構造もそろそろ限界でしょうか。

<Oスケールのストラクチャ>

Oスケールのストラクチャ・キットを組み立てました。これは、壁や屋根が石膏で作られているもの。窓とドアがレジン製です。石膏は色がのりやすいので、着色は比較的簡単ですね。整形も楽ですが、粉が大量に出るため、掃除機を何度も動かさなければなりません。接着にはエポキシを使います。

On30のレールトラックを前に置いて写真を撮りました。建物の方は塗装が40%くらいの完成度です。これは何なのかというと、駅舎らしいです。アメリカンな雰囲気ですね。

ほとんど同時進行でこちらはレジンのキットの組立て。レジンというのはつまりはプラスティックです。こちらも削ると粉が出ますが、石膏ほど簡単に削れませんし、粉も量は少ないです。レジンは塗料ののりが悪く、洗浄やサーフェイサの使用が不可欠です。接着はゼリィ状の瞬間接着剤でOKなので、手軽ですが。

で、この建物は何なのかといと、どうやらお店らしいですね。前面の高い壁が看板を兼ねているのです。これもアメリカンです。

着色がだいぶ進んだところ。石積みの煙突の石をひとつずつ色を塗りました。まだらな感じになったでしょうか。見えませんが、トタン屋根はアルミの波板を切って張りました。けっこうそれらしいです。塗装はまだまだ、完成度50%くらい。

もう少し進んだところで、デッキに持ち出して、太陽光の下で撮影してみました。ときどき照明の違うところで見ないといけません。シルエットがもう少し細かくないと本ものらしく見えませんね。

<コッペルの組立て>

ニイザキM.E.のコッペルの第4回目(最終)の部品が届きました。今回のメインは、ボイラ・フィッティング(つまり、配管類)と、キャビンなどの装飾品です。ただ、全部が揃っていないようで、足りない部品がまだあります。こちらは遅れて届く予定とのこと。

まる1年ぶりに組み立て再開です。とりあえず、パイプを仮組みしてみました。キャビンの火室の右にハンドポンプがあります。レギュレータ(加減弁)は煙突の後ろのドームの横に本体が付き、そこまで長いロッドが延びます。煙室の中のブロアのパイプは未調整。オイルのリュブリケータ(メカニカル)は反対側にありますので、こちら側の蒸気管へぐるりと回ってくるパイプが必要です。この接続のコックが不足で、まだ組み立てられません。

さらに、キャビンを仮組みして、のせてみました。蒸気ドームとサンドボックスものせました。キャビンは鋼製ですが、ドームとボックスはなんとFRP製です。

いよいよ形になってきましたね。ご覧のように、この機関車はサイドタンクがありません。つまり、実物は水をフレーム内のボトムタンクに持っているわけですね。この模型は、機関車にタンクがないため、後ろの運転トレーラにタンクを置き、給水パイプをつなぐことになります。テンダ(炭水車)を作れば、そのままテンダ機にもできます。

それにしても著しく散らかっている年末の工作室からの実況でした。

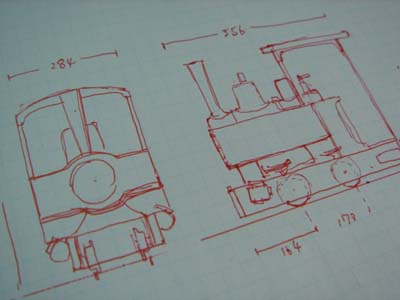

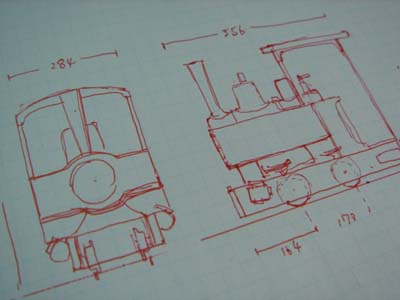

<その他>

大したものではありません。こういった設計図をよく描きます。これが設計図か、といわれると、返す言葉もありませんが、弁天ヶ丘線では、これが設計図、しかも最終図面なのです。これ以上の図面はない、という意味です。本当にいいかげんですね。

もう1枚の写真は、On30のディーゼル機関車とカブースです。これは、新額堂さんで入手したもので、一見して、以前にご紹介したワークスカー(10/25のレポート参照)と同じ作者の手によるものだとわかります。大きなサーチライトが後方についていて、楽しいですね。人形も乗っています。

<デッキ駅の拡張工事>

雪のため工事が遅れていましたが、大晦日にやっと施工できました。デッキにあった雪や氷を前日、前々日にスコップで排除した甲斐がありました。でも、屋根には雪が残っていたため、水がぽたぽたと落ちてきます。そんな中での作業でした。朝にはまだ落ち葉が凍りついているため、掃除もできませんでした。工事のあとで掃除しましたけれど。

写真が新設されたポイントです。半径4mのカーブを使ったY形2番ポイントです。ポイントマシンが付いていますね。これで、この北デッキ駅は2つのポイントによって島形の線路配置になりました。1番線と2番線が両方向でメインラインとつながっていますので、すれ違いや追い越しが可能になります。機関車を切り離し、機回しをして、逆方向へ牽引することも可能です(運転手がどうなるのか)。この島形線路配置ですが、実はガレージ駅は最初から同じようになっています(あまり有効に使われていませんが)。とにかく、運転のバリエーションが増すことでしょう。しかし、こうなるといよいよ信号システムが必要になってきましたね。

<イギリスからのおたより>

イギリスのRavenglass & Eskdale鉄道で車掌をされているTrenor氏から、沢山また写真が届きましたので、その一部をご紹介します。もう少し大きい写真が掲示板にありますので、ログを探してみて下さい。

まずは、River Irtという機関車のキャブ内の写真です。この鉄道は15インチゲージですから、レールの幅は40cmもありません。機関車の幅も1m足らずです。機関士は、テンダの前のシートに座って運転をします。けれど、有名なロムニィ鉄道と同様に歴とした私鉄というか、日常的に利用されている公共交通なのです(遊園地内の保存鉄道ではありません)。

2枚目の写真は、ディーゼルが引いているフラットカーですが、発電機や振動機が載っています。保線作業をするためのワークスカーのようです。振動機はバラストで線路整備をするためだと思います。両側に小さな可愛らしい客車が連なっていますね。

今回、このスチームトラムの写真が一番気に入りました。こんな車両があるのか、と驚きましたが、いろいろ尋ねてみたところ、とあるメインラインの機関車の煙突だけを記念品としてスタッフの一人が持っていて、その煙突を利用してこのトラムを作ったというのです。縦型ボイラは、なんとハウスヒーティング用を利用したものだそうです。力は弱く遅いため、子供を乗せたコーチ2両を引くのが精一杯だとか。イベントなどで活躍しているようです。

もう1枚の写真は、入替え用に使われていたバッテリィ機関車。現在、オーバーホールをする直前だとか。インダストリアルな感じを漂わせていますね。どこかの工場か炭鉱で使われていたものではないでしょうか。奥にいる有蓋車も気になります。

<45mmゲージライブスチーム>

寒い毎日ですが、45mmゲージのライブスチームで楽しんでいます。今回は、日本のアスター製のモーガル。これはブタンガスで動く機関車で、アスターとしては珍しくナローで、Gスケールです(アスターはほとんど1番スケール)。煙突の上についているのは集煤器ですが、実際にこれのおかげでオイルがほとんど飛びません。まだ3回ほどしか運転をしていないので、慣らし中ですが、テンダにハンドポンプがあり、大きなガスタンクもあるため長時間運転が楽しめます。この機関車、非常に良い音がします。

もう1枚は、星野氏のイギリスみやげでいただいたBタンク。LSWRのS16という機関車です。こちらは、1番スケールですね。おきまりの緑の塗装に赤いバンパ。これはアルコールが燃料です。かなり古そうな模型なので、一度走ったら飾っておこう、と考えていましたが、いやいやなかなかの走りっぷりでした。もう1回くらい運転しても良いでしょう。

雪景色をバックにモーガルが走っている様子がこちらにあります。

これはラウンドハウスのCタンクで、アウトサイドフレームのナロー機関車です。名前はLady Lydia。これもアルコール焚きです。3軸の中間の車輪はフランジがなく、急カーブも回れそうです。また、車輪幅を変えれば32mmゲージにも対応するモデルです。快調に走りました。

LSWRのS16と並べてみました。どちらもサイドタンクで、丸窓、色も似ています。S16は、メインラインの機関車で縮尺は30分の1くらい。Lady Lydiaの方はナローで縮尺は20分の1くらいです。つまり、実物はS16の方がずっと大きいのですが、同じ線路を走るために縮小するとこうなるわけですね。

走行中のLady Lydiaはこちらをご覧下さい。

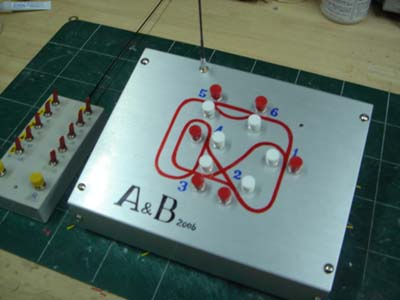

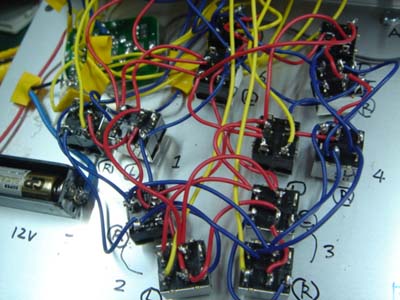

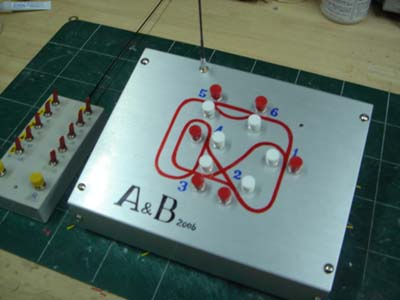

<ポイント切換操作パネル>

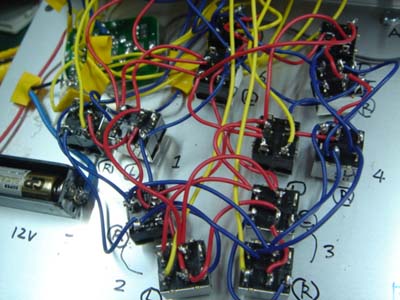

ポイントマシンを動かすための送信機を製作しました。もちろん、基板の電子回路の自作は自社では無理(一応、2級アマチュア無線技師の免許はありますが、完全に大昔の杵柄)ですので、モデルニクスの製品をもう1台購入し、それを使って改造したものです。故障したり、回路を間違えて壊したりしたら、自己責任です。

1枚目の写真の左に置いてあるのが、もともとの装置です。とても小さく、ハンディで使いやすいのですが、上にある赤いトグルスイッチの組合せでポイント番号を指定し、下の黄色いボタンを押して左右を切り替えます。つまり、最低でも2つのスイッチを操作する必要がありますし、ポイントのナンバを覚えるか、プレートを見て判断しなければいけません。また、進行方向によっては分岐が左右どちらのボタンなのかが咄嗟にわからない、という難しさもあって、社長以外ではとても扱えませんでした。そこで、HOやNのレイアウトにあるような線路図に配置したボタンスイッチを1つ押すだけで切り替えができないか、と回路を考えました。ちなみに、押しボタンスイッチは6Pのロックしないものが必要です。

最初に考えた回路が間違っていることに組み立ての途中で気づいて大きなショックを受けましたが、その後、なんとか実現できる新しい回路をまた思いつき、奇跡的に実現することができました。これで、子供でも簡単に切り替えることができるし、咄嗟の操作も間違えずに行えるでしょう。これまでの送信機では、「どこに置いたのか」と探すことが頻繁にあったため、今回はわざと大きめのケースで作りました。電波はボタンを押しているときだけ出るので、電源スイッチもありません。さっそく作動の確認をしました。オープンディでは活躍することでしょう。

<ダージリン>

イギリスのラウンドハウスの製品を初めて新品で購入しました。45mmゲージ、Gスケールの0-4-0サドルタンクです。ご存じの人が多いと思いますが、世界遺産に指定されたことでも有名なダージリン・ヒマラヤ鉄道の青い機関車のスケールモデルです(ダージリンは紅茶で有名な地方です)。本ものとは違う赤い色をわざと指定して塗ってもらいました。実物がもの凄い急カーブを曲がりますので、ホイルベースの短い、オーバハングの大きいデザインです。一番前、バンパの上に赤い箱が載っていますが、たぶん、これがサンドボックス。ここにサンドマンが乗って、坂道でレールの上に砂を撒くようです。

サドルタンクの後ろ、石炭の下の空間にブタンガスのタンク、ラジコンのバッテリィ、逆転器を動かすサーボなどが収められています。キャビン内には、レギュレータを動かすサーボがあります。石炭の上にスコップみたいな棒がそれとなく載っていて、これがラジコンのアンテナでした。なかなかのアイデアです。屋根はワンタッチで両サイドにスライドします、非常に考えられた設計ですね。ディテールも申し分ありません。さて、どんな走りを見せてくれるでしょうか。

翌日、さっそく走らせました。いやあ、信じられないくらい滑らかに走りました。今までのライブスチームの中ではベストといって良いくらい快調です(これまでの1番は、アキュクラフトのShayでしたが)。

今回初体験だったのは、45mmのライブスチームをラジコンで操作したこと。レギュレータのコントロールができるため、スタートや登り坂で思いっきりレギュレータを開くことができます。すぐにバックに切り替えることも簡単です。エンドレスとはいえ、工事精度が低いため、普段は速度調節が案外難しいのですが、コントロールができれば問題はありません。直線区間を入れても大丈夫でしょうし、もっと急カーブがあっても良いでしょう。なるほど、やっぱりサーボを載せないと駄目かな、と再認識したしだいです。ラジコンのプロポもサーボも沢山余っている(飛行機では少し古いものでも使えないため)ので、機関車で利用しましょう。

走っているところは、こちらをご覧下さい。ちょっと静かすぎるくらい。

<2006年もよろしく>

これは12/19の大雪の朝の様子です。信号所の屋根にのった雪が凄いです。川はほとんど見えなくなり、木製橋も埋もれてしまいました。これほどの雪は、ちょっと記憶にないほどでした。

Sapphireも弁天ヶ丘線に入線して2年になります。今のところ大したトラブルもなく快調に動いています。ヘッドライトを早く塗ってやらないといけませんね。

駅長もすっかり大きくなりました。もう一人前です。電車に乗ることも慣れましたし、庭園内の見回りにも意欲を燃やしています。ちょっと食いしん坊なところが玉に瑕です。

今年も、相変わらず欠伸軽便鉄道をよろしくお願いします。

/☆Go Back☆/