MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

オープンディ

/☆Go Back☆/

11月と12月は、模型飛行機を飛ばすにも良い季節です。風がなく穏やかだからですが、ただ日が短いことだけが残念ですね。さすがに日が暮れると肌寒く感じます。

イギリスのMaxitrak社のHPがリニューアルしていますね。それから、Ride on Railway社のHPでは、Hobby indexの中のGarden Railwaysに、弁天ヶ丘線が写真付きでリンクされていました。7月だったかのNews中でリンクしてもらったことは気づいたので感謝メールを出したのですが、写真が掲載されたのは最近でしょうか、日本の方数名からお知らせいただいて知りました。

イギリスの庭園鉄道事情を見ていると、まず感じることは、ナローが多い。それから、子供より大人が乗っている写真が多い。あとは、ちゃんと貨車や客車を沢山連結して引いていること。これくらいでしょうか。アメリカに比べると、日本同様、5インチが多いみたいです。7.25インチのナローになると、もう屋根があって中に乗り込める客車になります。もし、将来、別の土地へ引っ越して、庭園鉄道を建設し直すならば、今度は7.25インチにしたいと思います。でも、重くて大変でしょうね、きっと。体力がないからなあ……。車両工場にはチェーンブロックが必要になりますね。安全面でも重量が増すほどシビアになるでしょうし……。

前回は誠文堂新光社でしたが、今回はRM MODELSのネコ・パブリッシングの取材を受けました。12/20発行予定で庭園鉄道のムック本を作っているとのことです。それから、駅長トーマが婦人ファッション誌のインタヴューを受けたり、いろいろ忙しいこの頃です。

毎年、春と秋にはお客様を招待したオープンディを秘密裏に開催してきました。かなり安全性が高まってきた、という判断もありますし、車両の整備にも慣れてきたからでしょうか。少しずつですが、参加人数も多くなり、また一部の路線に限り、皆さんに運転もしていただいています。複数の列車が同時に走るとまた楽しいのです。しかし、こうなるとやはり信号システムの整備が望まれるところですね。初めての人にいきなり運転をさせられる加塩氏のガリバー線の技術力を見習いたいものです。そうそう、ガリバー線の信号システムの資料が11/15にタイミング良くアップされていますので、大いに参考にさせていただきます(他力本願)。

ということで、少々間があいたため、写真が沢山溜まってしまい、今回いつもの2倍の多さです。かなり重いかもしれません。いつもになく、人間が沢山写っています(注:オーバスケールのフィギュアではありません)。大勢を次々に運ぶという鉄道らしい活動をすると、まだまだ能力不足だな、と痛感します。安全性もさらに一層の向上が望まれるところです。少しずつ改善していきましょう。

さて、12/12(日)、東京で欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線株主総会が開催されます。300人の株主の方が既に抽選で決まったようですね。ハガキのご案内が行っているはずです。その模様は、また次回にご報告いたしましょう。

<早朝の風景>

日頃の弁天ヶ丘線はいたって静かです。ガレージ東側のドアを開けて、AB10が外に出ようとしています。こちらのドアも先日修理をしました。雨樋を追加で取り付けたため、ドアが180度まで開かなくなっています。線路の勾配を正確に直したため、ドアを開けるとき線路上面とドア下面が擦ってしまうようになり、ドアを削ったりしてなんとか開くようにしました。こういった目に見えないメンテナンスが近頃多いのです。それでも、まだ完全ではありません。

ガレージ駅の信号機は、とりあえずですが、この位置に落ち着きました。雨の日も出しっぱなしです。ただ、台風のときだけはさすがに待避させました。ライトに使っている懐中電灯の防水性は大丈夫みたいです。白い小さなゲートはずっと開いたままです。駅については、今後まだまだやりたいことが沢山ありますが、なかなか工事が進みません。

<久しぶりの始動>

数ヶ月間動かしていませんでしたが、7号機のKato 7tonのエンジンを久しぶりにかけました。間があいてしまったのは、この機関車がたまたまガレージの奥の方にあったためです。紐を引っ張って4サイクルエンジンをかけます。一発で始動しました。いつも後ろの窓から運転手が手を突っ込んでスロットルレバーを操作していましたが、今回はスロットル部を取り外し、窓から外部へ引き出して使ってみました。この方が運転手は姿勢がずっと楽で、微妙なスロットルワークが可能です。

しかし、この機関車はゆっくり走ることが難しく、ちょっとコツが必要です。半クラッチを長く続けてはいけないし、かといって速いとカーブで(トレーラの人間が)危ないし、という感じ。今、連結しているトレーラが重心が高いことも問題です(だからカーブに弱い)。いずれ改善しましょう。

ポーチ前の踏切です。紺色の有蓋車は、もちろん写真のためにカバーを被っている乗用台車。エンジンフードは片側だけ外しています。こちらがわから、チョークをしたり、エンジンをかけたりします。今日は、ぶんぶん飛ばして本線を何周も回りました。

<眠いサファイア>

こちらも長らく運転をしていない8号機、蒸気機関車のSapphire。暑い間は、ライブスチームは大変ですからね。でも、そろそろ季節です。この機関車を出動させるときは、最低でも3時間くらい必要です。ゆったりとした「ゆとり」が必要なのです。社長になかなかそんな時間が取れないこともあって、火を入れてもらえないわけです。まだ、本線開通以来、1周もしていません。なんとか近日中にスチームアップしましょう。

ということで、これは撮影用の編成です。小さなナベトロ、小さなタンク車、そして小さなカブースの「小さい子トレイン」です。お似合いですね。

そういえば、ヘッドライトを取り付けて、そのままになっていました。本当はちゃんと塗装をして電球も入れて点灯させたいところです。ライブスチームの場合、蒸気の力で駆動する発電機を積むこともありますが、こんな小さな機関車ではほとんど実用になりません。乾電池を積んだ方が良さそうです。でも、夜に走ることはないですしね(あとの掃除が大変だから)。

写真を撮ったあと、じっくり見ると、「あれ? 変だな」ということがよくあります。この写真、カブースのボディが後ろにずれています。のっているだけなので、こうなります。窓は開きますが、ドアが開きませんし、屋根も外れませんから、中にものを入れるときは、ボディごとそっくり持ち上げる仕組みなのです。しかし、ストッパくらい付けたら良さそうなものです。こういったところに、弁天ヶ丘線特有の詰めの甘い工作が現れているといえます。そろそろ窓ガラス(アクリル)くらい入れてやらないといけませんね。

<快調プリムス>

9号機プリムスはとても快調。2モータのせいなのか、なかなか力もあります。まだ、2人を引いて走ったことがないので、一度試してみたいところ。ただ、この機関車は、操作パネルが車内にあるので、ゆったりとした姿勢で運転ができないのが欠点です。蒸気機関車と同じ、ということですが。カーブや勾配の多い当線では、スロットル操作がわりと忙しいのです。

レンガアーチに関しては、手摺を作ってディテールアップするつもりなのですが、いつになるやら……。この高架線区間は、現在までまったくのノートラブルです。

工作室の北側、デッキでカーブを通過するプリムス。内側に、OゲージとGゲージの屋外線路があります。風雨に曝され、耐久性試験をしているかのよう。

もう一枚は、デッキの西の端。デッキからレンガアーチへ渡る手前です。ここから西庭園へ出ていく風景が、視界がぱっと広がって非常に面白いと思います。何度も走っていると、このウッドデッキ自体が、長い橋のようにも感じられます。

芝はそろそろ枯れるはずなのですが、暖かいせいか、まだまだ緑。しかし、落ち葉はどんどん増しています。社長はまったく気にしていないので、取り除いたりはしていません。

木製橋もノートラブル。充分すぎるくらい頑強にできていますので安心です。こうして下からのアングルになると、プリムスのホイルベースが短いことがわかります(20cm以下です)。この機関車はかなり前が重くできています。牽引した状態で、車輪にバランス良く力がかかるようになっているわけです。機関車を自作するときは、この点に注意しましょう。前を重くした方が有利です(前後がしっかりと決まっていれば、ですが)。

プリムスは、後部がオープンになっていて、車内のパネルに手を伸ばして操作をします。この写真は、車内にデジカメを入れて撮影したもの。この状態で動画も撮れますから、本当に機関車に乗って運転しているみたいな映像が得られます。

木製橋を渡って、西庭園駅へアプローチするところ。ときどき、チリンとベルが鳴ります。ライトも点灯、それから汽笛も鳴ります。

西庭園駅を通過し、森の中へ入っていきます。先日、かさ上げして高くなった渡り橋をくぐります。人間が乗って通過できるようにしたので、このように機関車だけのときは間が抜けてしまいますが、しかたがありません。左の丘のあたりの芝はもう茶色っぽくなっています。

南庭園の石畳路線へ出てきました。落ち葉が溜まっています。レールの間の処理は、想像どおり、この方式が正解でした。箒で簡単に掃除ができます。弁天ヶ丘線では、ガレージ駅のまえのレンガの踏切で1mだけ、レールの間にレンガを貼り付ける処理をしましたが、そこは木の実や小石が挟まることがよくあります。長い区間でそれがあると管理が大変だったと思います。

草は勢いをなくし、落ち葉が沢山。こうして見ると、やっぱり寒くなっているのだあ、という感じがわかりますね。

<Oレイアウト>

昨年の夏に組み立てた機関車で、形式名は覚えられなくて、今、三ツ矢先生の本で調べました。フェアリー(Fairlie)式というようです。ネットで調べたら、Double Fairlieと書かれているものもあって、Fairlie自体は会社か人の名前でしょうか。以前のレポートで「双合機関車」と書いたのはどうやら間違いで、双合機関車は、2台の機関車が背中合わせに連結しているものをいうようです。つまり、キャブが1つになって、火室が連結していて、台車がボギィみたいに回転する形式は、双合ではなく、フェアリー式というのですね。固有名詞にめっぽう弱いのでご勘弁下さい。

さて、この機関車、ゲージは16.5mmなので線路にはのりますが、Oスケールではありません。実は、棚から一度落ちて大けがをして、あちこち直したばかりです。直線でしか動きません。カーブは相当緩やかでないと曲がれないようです。念のために書きますが、全然未完の状態です。

<他社からのおたより>

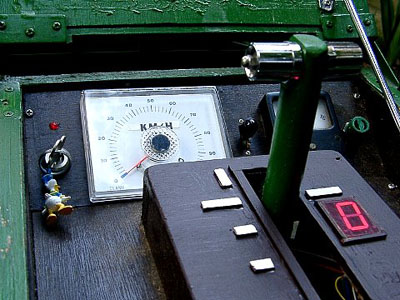

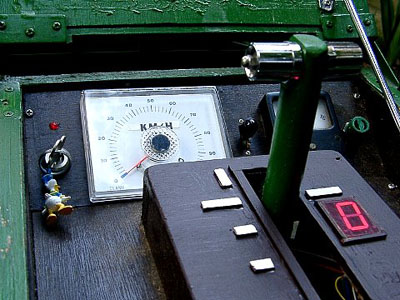

ガリバー線の加塩氏から写真が届きました。機関車に速度メータを取り付けたとのこと。正面の四角いメータがそうです。車輪の回転を磁気センサで拾ってアナログメータを動かしているようですが、電子回路にお詳しいからできることですね、羨ましい。それよりも、このコントロールパネルを見て下さい。ガリバー線の車両は、運転台車にこのようなパネルが備わっています。左にまずキーがありますね。ホルダがドナルドダックです。中央がスロットルレバーで、デジタル表示付きでしょうか。隠れていますが、右はアンペアメータだと思われます。その左は逆転スイッチ。右はホーンでしょう。しかし、手作り風で味がありますよね。スケールよりこっちの方が好きです。こういう独自のデザインを目指したいものです。

さて、2枚目は、Star Field こと星野氏のコレクションのほんの一部。古い(約100年まえの)ライブスチームの機関車たちです。森は行けなかったのですが、以前のコンベンションで展示されたと、雑誌で拝見しました(一昨年?)。こういうのは、イギリスだとばかり思っていたら、この棚はすべてドイツ製だそうです。現在、井上氏がTMSに機関車おもちゃ&モデルの歴史を連載で書かれていますけれど、精密なスケールから始まったのではなく、やはり、動いて走るという「機能」から鉄道模型がスタートしていることがわかります。このあと、だんだんスケールに近づいてくるわけです。いずれにしても、良いモデルは気品が漂っています。特に、時間が経つほど、それが際立つように思えます。

その星野氏から届いた新作の機関車。1枚目は、3.5インチのグレート・ウエスタンのパニアタンク。いつの間に作られるのか、という素早さですが、いつもながら塗装が見事ですね。子供の頃、この種の機関車を見て、シリンダがないのが不思議でした。「模型だから手抜きをしているのだな」なんて考えていました。イギリスの機関車って、外回りをすっきり見せる傾向にありますね。広軌のわりにボディが小さいせいかもしれません。

もう1枚も星野氏の新作。小さいですね。3.5インチだと思いますが、それにしても小さい。全長30cmとか。手前のコントローラがやけに大きく見えます(写真のせいもあるでしょうけれど)。アンティーク・トイのようなボディは木製だそうです。大人1人を引いて立派に走るそうです。良いですね。デザインが秀逸だと思います。

<オープンガレージ>

今日はオープンガレージの日です(何でしょうか、それ)。いつもは1人だけで活動しているガレージに、10人もの人たちが入りました。異例のことです。足の踏み場もないほどです。躰をどこにもぶつけずに歩くことができたら100万円、というゲームができそうな空間なのです。眺めながら歩くことは不可能ですから、眺めるときは止まらなくてはならないわけです。

ガレージ内には、噂のレイアウトがあります。世界最小といわれる(勝手にいっている)5インチレイアウト。そこでビッグワークの運転にチャレンジする人たち。座高の限界がありますし、躰の柔軟性も要求されます。運転は簡単ですけれど、それより問題は、乗り降り。乗り降りが非常に難しい機関車なのです。でも、乗ったら楽しいので、みんな笑顔になりますね。

もうぐるぐると回る以外にありません。一応バックができますし、スピードコントロールはできます。バリエーションはそれだけです。乗り降りを繰り返すだけでダイエットができるので、それをキャッチに売り出そうか、と思ったくらいです。体重制限はありませんけれど、80kg以上ある人で乗れた人は今のところいません。女性はほとんど乗れます。もう少しだけ大きく作っておけば良かったのに、という反省もありますが、しかし、ちょうどこの長さのアングル材があったから、屋根がこの高さになったのです。自分が乗れる大きさで作ったからいけないのですが……。(以上3枚:撮影T氏、1枚:S氏撮影)

<秋晴れ午後>

秋晴れの日曜日。スバル氏も出かけていて、今日は1人(+トーマ)です。心の底から自由が湧き上がってくるような、そんなさわやかさですね(別に、1人だから、という意味ではありません)。紅葉がほんのり赤くなりつつ、落ち葉はまだそれほどでもありません。今日は最高気温が23度らしいですが、ここは山の上なので、2度くらいは低いかも。でも、暖かいです。

駅長トーマは庭を歩くときは、草を踏みません。ちゃんと道の上を歩きます。足が汚れるのが嫌なのでしょうか。だったら、靴を履いたら良いのに、と思いますが。

<新車登場!>

2時間ほどの工作で、1台作ってしまいました。トレーラです。近頃、お客さんが多く、人を運ぶ車両が若干不足しているのです。長さはちょうど90cmで、ベニアと角材を切らずに使いました。ボギィ車です。台車は、以前に書きましたが、杉浦氏から分けていただいたものです。OS製の台車も最近購入して、どちらを使うか迷いましたけれど、杉浦製の方が少し大きく、転がり抵抗が小さそうなので、乗用に適しているように思いました。椅子はとりあえずのセットで簡単に取り外せます。チョコレート色に塗って、なんだかガリバー線風の車両になりましたね。ちなみに、カーブは半径2m対応です。前の方に載っているのは、ラジコンの送信機。

10号機単端Cameraboyの力を試す目的で、人間が乗ったトレーラを引かせてみましたが、なんとか全線を走れました。一部、カーブ+勾配部で多少苦しい感じです。直線の登りはOKでした。機関車として作ったものではなく、1軸駆動だし、軽量ですから、こんなところでしょう。ウェイトを数Kg載せたら解決しそうですが、その分、普段電池が減ります。一方、トレーラの方は、台車のスプリングが程良く利いて、なかなかの乗り心地でした。重心も低く安定感があります。すぐ前にいるのに、ラジコンの送信機で運転をするのも面白いです。いっそのこと、電気機関車はすべてコントローラを無線にする、という方向性もありかもしれません。引き込み線などで入れ換えをするときに便利です。

というわけで、引き込み線に入りました。この車両だけ、専属の運転手がいつも乗っていますね。ちなみに、今回製作したこのトレーラは、デキ3とKato 7tonで使用することになりそうです。デキ3対応にするためには、前部にバッテリィを載せる場所を作らなくてはなりません。

本線をAB10が引く列車が通り過ぎていきました。そういえば、このカブースにもまだ窓ガラスが入っていませんね(ダルマストーブも)。非動力車の中では最古参です。

<ネコパブの取材>

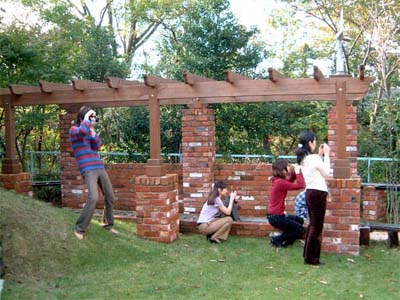

11/13にネコ・パブリッシングの取材を受けました。東京からは4人いらっしゃいました。せんろ商會&けいてつ協会のO本氏、RM MODELSのT澤氏、カメラマンのA柳氏、それにT澤氏のご子息です。小学5年生の彼は、今回は写真撮影時のモデル役です。1枚目の写真では、カメラマンさんの指示で、少年がポイントを切り換えています。玄関の奥に、スバル氏が座って見ていますね。「馬鹿じゃないのみんな」という声が聞こえてきそうです。

2枚目は、ターンテーブル付近。単端をラジコンで動かして見せているところです。後ろを指差しているのは、「向こうのアンテナで受信して、映像をディスプレィで見られます」という説明中の社長。

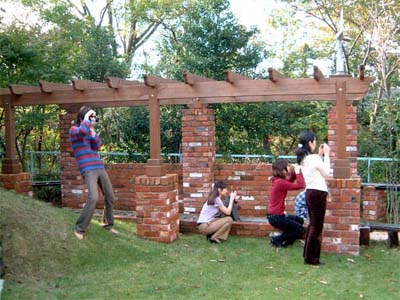

レンガ・サークルの踏切でAB10を撮影中。2日続いた雨がちょうどあがって、この日は大変天気が良く、まさに撮影日和でした。誰の心がけが良かったのでしょうか。紅葉は赤くなっています。落ち葉も増えてきましたね。今日は、ガレージ駅に列車が集合しています。(以上4枚、撮影は広報部長N倉氏)

ガレージのドアもすべて開けました。ガレージ本線もいよいよオープンです。駅に車両を出しているのは、ガレージ内の本線をあけるためです。AB10がメインラインを通過中ですが、赤外線センサが感知し、自動的に踏切警報機が作動します。

ピンクの1号機、ワークディーゼルも出動。相変わらず絶好調です。O本氏によると、このディーゼルの後部の丸窓が珍しくて、九州のどこかにいる機種だとか。

T澤少年、モデルとしての仕事中です。レンズを向けられて微笑まないといけないし、レールに耳を当てて音を聞くなんてシーンも要求され、なかなか辛い仕事でした。しかし、ガレージの中のビッグワークの運転は面白かったのではないでしょうか。何周も連続運転。さすがに、小学生には大きさも充分です。案外、こういうシンプルさが、今時はちょっとないのかも。勾配があるので、単純な円形エンドレスとはいえ、それなりに奥は深いのです。

トラス鉄橋を渡るAB10の快走シーン。取材が終わったあと、N倉氏と2編成で何周も回りました。ガレージ線を使うと、周回方向もリバースで変えられるし、バライティがあって楽しいです。今日も一日無事故。関係各位、どうもおつかれさまでした。

<コッペル再び>

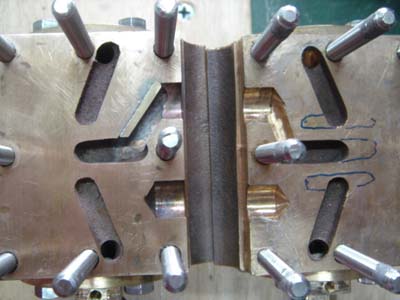

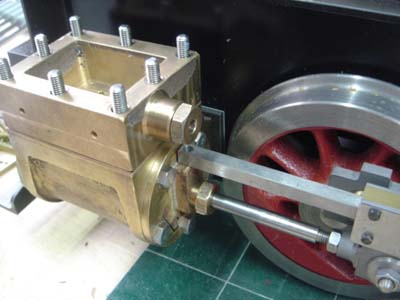

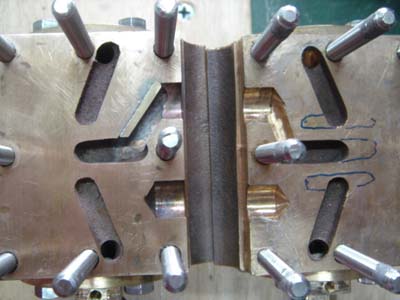

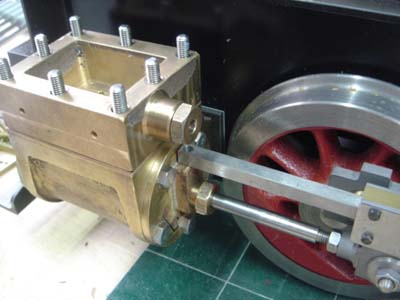

ニイザキM.E.からコッペルのシリンダがようやく戻ってきました。まえに書いたように、これはMaxitrakの部品を使って、新崎氏が設計・販売しているキットです。ですから、工作ミスはイギリスで起こったもので、新崎氏のところにある他の部品も同じミスがあったとのことです。上の写真の左のシリンダが問題のものですが、溝を移動させるために、今回の修理で真鍮板を貼り付け(高温ハンダを使ったとのこと)、修正されてきました。

さあ、再挑戦です。まずは、シリンダ前後の蓋をシールして取り付けるところからもう一度。その上の蒸気室の取り付けは、嫌気性のシーラントを使いますが、これは次の週末の作業かな……。なんとか今年中には、エア試験まで漕ぎ着け、ボイラを載せる工程へ進みたいところです。次の部品配布は来年春だそうです。それが遅れなくて、大きなトラブルがなければ、来年の3月頃には一応の形になるかも。否、やっぱりそうは問屋が卸さないでしょう。来年の秋くらいの試運転をイメージしましょう。

<レトロトレイン>

レトロOゲージ、バセット・ロークのDuke of Yorkですが、お似合いの客車が2両やってきました(もちろんStar Field経由)。さっそく、連結してデッキで試運転です。イギリスの機関車のこの渋い赤は、クリムゾン・レークというのだそうです。

客車は1両が普通のコーチで、もう1両は半分が荷物室の車両です。いずれも、屋根が筆箱の蓋みたいに開くようにできています。1両には写真のように客席がありました(もう片方はなくなってしまった模様)。ドアも開閉します(ノブでロックする機構)。2両を引くと、Duke of Yorkには少し重荷で、エンドレス1周がやっと。ゼンマイをあまり巻きたくないので、限界に挑戦するわけにもいきません。

<A&Bオープンディ>

11/20は、今年最後のオープンディでした。前日まで雨が続いていましたが、またもこの日だけは晴天です。芝もぎりぎり緑。落ち葉が沢山。でも、お昼は20度近くまで暖かくなりました。今回の参加者は、東は群馬、埼玉、東京、西は、京都、大阪、神戸、広島と、遠くの方ばかり。わざわざ、弁天ヶ丘線のためにはるばる(しかも全員お一人で)いらっしゃいました。ありがとうございます。駅長も「だいたい感謝しています」とおっしゃっています。(ここからの写真は、T氏、I氏、M氏、S氏など、参加者の皆さんによる撮影です)

上の写真は、木橋を渡るAB10。1両前のOSのトレーラよりも、新車の長大貨車の方が安定性が良いので、お客様には後ろに乗ってもらいました。AB10で、両方向へメインラインを周回すると、勾配の関係で、やはり2人の乗車が無理がなく、バッテリィも長持ちします。

玄関前に集まる参加者。見えませんが、駅長が登場したため、その周囲に皆さんが集まっています。手前は、ターンテーブル付近のグース。残念ながら、今日は出番がありませんでした。

これだけ大勢いると、列車の運行も忙しいです。休む暇もなく走り続けます。AB10が一番頼りになりますが、今日は、9号機プリムスも活躍しました。

レンガサークルのリバース線をわたるAB10。後ろに乗ったT先生がビデオ撮影中です。ずっとカメラを構えていると酔いますよね。「虚構世界の車窓から」を撮り続けてウン十年、というのは、今思いついたジョークです。

初めて乗る人は、少し緊張しますが、そのうちに笑顔になります。走っているところを眺めているのとは、全然違います。乗らないとわからない感覚があるのです。駅長は自分が乗れないので、少し機嫌が悪い様子。ぶつぶつと言いっぱなしです。

渡り橋で頭を打つ人もいませんでした。座席の高いトレーラに乗ると、頭を下げないと通過できません。でも、いちいち屈んで通り抜けるのも面白いので、ちょうど適当な高さだったかと思います。

列車がやってくるときは、撮影スポットはこんな有様でした。まるで「てっちゃん」ではありませんか(てっちゃんだったら、三脚を使うか)。

駅長はスバル氏に帽子を被せられて、ますます不機嫌です。「それにしても、今日は人が多いな……」

左右上下はもちろんですが、特に足許の車両限界が非常にシビアなため、運転手が乗っているOSのトレーラの場合、足掛けに靴をゆったり載せていると、ところどころ引っかかります。お客さんが乗っている後ろの長大貨車は、足を揃えて乗れるので、車幅の30cmから出なければOK。というわけで、比較的乗りこなすのは簡単なので、今日はこの配置にしました。

1枚目は、レンガサークルからガレージ駅へ入るところ。2枚目は雨上がりで苔が生えている北デッキ。

熱心な鉄道マニアでしょうか、ビデオを構えて、通り過ぎる車両を撮影しています。「今のはいい絵が撮れたぞ」なんて呟いていそうです。

さて、いつも主力はAB10なのですが、この日は初めて、9号機プリムスで2人乗りにチャレンジしてみました。ぶっつけ本番です(何故なら、いつもは一人だからです)。新車のトレーラを連結しお客さんを乗せて出発。後ろにナベトロを4両とタンク車を引き連れていますので、走るとごうごうと大きな音が後ろから聞こえてきます。

弁天ヶ丘線一番の急勾配(ガレージ東、約3/100、直線)に挑みましたが、なんなくこれをクリア。高性能さを実証したプリムスです。ただし、力仕事をすると、バッテリィが意外に早くなくなることも判明しました。モータ2機にバッテリィが1つだからでしょう。

でも、プリムスは良い感じでした。ただ、余裕はなさそうですので、さらに過酷なカーブ+勾配がある右回りは試していません(実は、この翌日、別のお客さんを乗せて右回りに挑みましたが、勾配が上れませんでした)。

新車のボギィ・トレーラは、乗った人からも、乗り心地が良い、との感想をいただきました。シンプルですが、やはりテクノロジィは正直なものです。

プリムスが走っている間は、引き込み線にAB10が待機しています。今回は、北デッキ駅の引き込み線は使用していません。他の列車は、すべてガレージ駅に駐車されています。ガレージ内の引き込み線にいるのは、Kato 7tonとSapphireだけです。

駅長がうろうろとしているので、西庭園では速度を落とさないといけません。危ないですね。

プリムスの運転中ですが、西庭園線とガレージ線を使った8の字エンドレスに切り換えました。そして、1号機ワークディーゼルで体験運転をしてもらいました。お客さんが自分1人でメインラインを1周します。デッキ線を使わないのは、高架の部分が危険だからです。

2枚目の写真で、遠くのガレージ駅で運転し始めているのがお客さん。一方、同じ路線上で、プリムスは2人乗り運転をしています。途中で平面クロスがあるため、両方ともをお客さんの運転に任せるのは少々危険ですから、こちらは社長が運転を担当します。また、信号機システムが整備されていないためです。

体験運転のスナップです。1号機ワークディーゼルは、速度調節をレバーで1,2,3,4と段階的に切り換えるタイプです。こっちの方が、初めての人にはわかりやすく、安全です。普通のボリューム・ツマミだと、一気に回し過ぎることがあるためです。このトレーラは少々重心が高いのが欠点ですが、木製台車の柔軟性が良いのか、脱線が一度もなく、非常に安定しているのです。その点を買われての抜擢。

自分で運転すると、さらにひと味違う楽しさが味わえます。少なくとも自動車よりはずっと簡単ですからね、手放し運転も楽々です。大人が乗ってこそ面白い、それが庭園鉄道の醍醐味なのです(ちなみに、弁天ヶ丘線は、原則として未成年者の単独乗車はお断りしています)。

この編成も最近はお馴染みですね。トレーラは木製運材車で、弁天ヶ丘線唯一のブレーキ付き(誰も使いませんが)。後続は、黄色の道具車、そしてオレンジのショートカブースです。カーブや勾配でいちいちスピード調節をしないと上手に走りません。皆さん初めは慎重に、ゆっくりと走行。

ナベトロのサイド・ダンプ機構がお客さんたちには珍しかったみたいです。「ようできてるなぁ……」と感心中。このあたり、鉄道マニアには不思議な光景ではないでしょうか(今回のお客様は、全員鉄分が少ない方たちです)。

ガレージ内ではビッグワークの試乗会が行われました。どうも、この車両が一番人気があるようです。解体しようと思っていたのに、ちょっと考え直した方が良いでしょうか(廃車に反対する署名運動とかしないように)。わりと「乗っている感」があるのでしょうね。

エンドレスのすぐ近くに青の6号が駐車しているので、脱線するとぶつかります。これが(社長の)緊張感を高めるのです。

けっこう病みつきになるほど、面白いようです。速度を上げすぎて脱線が1度ありましたが、幸いことなきを得ました。ビッグワークが面白いのか、この急カーブが面白いのか、どちらでしょう? 直線を途中に入れると、緩急の差がつきすぎて、非常に危ないコースになりますから、円形エンドレスにしているのですが。

さて、室内でティータイムになり、ホビィルームで軽くGゲージの運転を。しかし、デジタルになってから、なかなか咄嗟に機関車が動かせません。レールの掃除もせず、久しぶりに動かしても、Gゲージはちゃんとスムーズに動きますね。NゲージやHOゲージではこうはいきません。

そうこうしているうちに暗くなってきました。庭のライトが自動点灯します。しかし、まだ終わりません。ヘッドライトをつけて夜間運転です。

夜は夜でまた特別な雰囲気になります。音も違って聞こえるのです。

なんとか無事に終了することができました。お楽しみいただけましたでしょうか……。またのご乗車を!

<社長より>

いつもほとんどレポートには姿を現さない社長です。この頃は、雑誌などの取材でも写真はお断りしています。TVも新聞も、今後も基本的に出る気はありません。でも、今回は、参加いただいた皆さんの写真を沢山掲載しましたし(もちろん許可を得ていますが)、また、写真を撮って送っていただいた方々への感謝もありまして、最後にちゃんと(少しだけ)ご挨拶をしようかな、という気になりました。

いつもほとんどレポートには姿を現さない社長です。この頃は、雑誌などの取材でも写真はお断りしています。TVも新聞も、今後も基本的に出る気はありません。でも、今回は、参加いただいた皆さんの写真を沢山掲載しましたし(もちろん許可を得ていますが)、また、写真を撮って送っていただいた方々への感謝もありまして、最後にちゃんと(少しだけ)ご挨拶をしようかな、という気になりました。

普段、なるべく姿を出さないようにしているのは、顔を出すことで、本来見てもらうべきものへ注意がいかないため、大切な本質が失われることがある、と考えているからです。それは作品であったり、情報であったり、あるいは小さな風景であったり、いろいろです。たとえば、人物が1人立っているだけで、バックの風景は見えなくなるのです。アップの写真が1枚あるだけで、そこに書かれている文章の内容は記憶されなくなるのです。多くのメディアは、とにかく興味本位で顔(特に笑顔)を撮りたがりますから、それに対する防御をしている、とまあ、それだけのことなのですが……。

さて、『ミニチュア庭園鉄道3』の編集をそろそろ始めます。中央公論新社の編集部の仕事が大変ですが、なんとか来年の3月には出版したいと考えています。この本に収録されるのは、8月までの分ですので、現在のレポートは、既にこの『3』の中には含まれません。『3』のあとどうするのかは、ただ今検討中です。それから、本A&Bレポートは、来年2005年の4月より半年ほどお休みさせていただく予定です。その後のことは未定ですけれど、なんらかの形でまたご報告はしたいと考えています。今後とも欠伸軽便鉄道をよろしくお願いいたします。

/☆Go Back☆/

いつもほとんどレポートには姿を現さない社長です。この頃は、雑誌などの取材でも写真はお断りしています。TVも新聞も、今後も基本的に出る気はありません。でも、今回は、参加いただいた皆さんの写真を沢山掲載しましたし(もちろん許可を得ていますが)、また、写真を撮って送っていただいた方々への感謝もありまして、最後にちゃんと(少しだけ)ご挨拶をしようかな、という気になりました。

いつもほとんどレポートには姿を現さない社長です。この頃は、雑誌などの取材でも写真はお断りしています。TVも新聞も、今後も基本的に出る気はありません。でも、今回は、参加いただいた皆さんの写真を沢山掲載しましたし(もちろん許可を得ていますが)、また、写真を撮って送っていただいた方々への感謝もありまして、最後にちゃんと(少しだけ)ご挨拶をしようかな、という気になりました。