中島飛行機の想い出(大飛躍期)

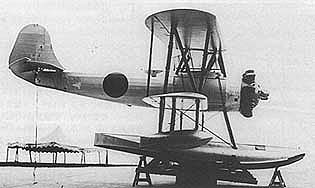

昭和六年度を迎え、長年にわたって陸軍戦闘機として使用されていた甲式四型も、いよいよ本年度で打ち切られた。これに代り小山悌、大和田繁次郎両氏等によって設計改良された九一式戦闘機が、制式に採用されて量産されることになった。当社としても、どうやら永年の苦労が実を結んだというものだ。本機については昭和三年度に詳しく述べたのでここでは略して置く。 海軍機は、三式艦上戦闘機と九○式二号水上偵察機が引続き量産された。またフォッカー・スーパー・ユニバーサル輸送機の製作も着手された。本機は日本航空輸送会社と満州航空会社で主に旅客輸送に使用されたもので、フォッカー特有の厚翼単葉の合板張りで、乗客は六名、ジュピター六型420馬力を装備し、速力は235km/hを出していた。後に「寿二型」580馬力発動機が搭載されたものも出来た。当時の輸送機としては、世界でも最も安定度の高い優秀なものとの評判であった。  三月十一日には吉田孝雄氏の米国航空界視察出張の出発を見送った。 春となって恒例の観桜会の準備も始ったが、この時にあたり、主催者である交友会の会長問題で初めて粉糾することになった。この会長の選挙は、今まで絶対多数の現場関係者が当選していたので、たまには事務(非請負者)関係から会長を出したいと思って、私達は設計の小沢七蔵氏を推挙して一歩も譲らなかった。ついには現場関係の人達も納得してくれたので、今春は館林の花山公園に出かけることに決定した。 この花山公園は「つつじ」の名所として知られ、全山十数尺に及ぷ大木は実に驚嘆に値する見事なもので他所では見られないものだろう。四月二十一日、例のように数十台の山車の行列は、今までにない絢爛の絵巻を繰広げた。 私達の設計室は竜の山車を「木遺」で引いて喝采を拍した。もちろんこの山車も素人の私達の手製のものだから、現場のものに比べれば、はなはだ見劣りしたことは争えない。(右写真) 九月十八日夜、奉天郊外の柳条溝の張学良軍の満鉄線の爆破は、日支両軍の激戦となって、ついに満州事変の発生となり、これが導火線となって上海事変にまで飛火する動機となった。かような事態の悪化にしたがい、飛行機の急速生産が要請されることになったので、会社も増産態勢に入り材料の手配やら、工場の拡張準備が始った。 十月六日には航空界最大の懸案であった飛行機による太平洋無着陸横断の大壮挙が、米国人ハーンドンとバンクボーン両氏によって決行された。昭和四年に飛行船ツェッペリン伯号の横断飛行成功は前に述べたが、飛行機では、リンドバーグ大佐が第一回目は霞ケ浦飛行場から出発第二回目は淋代海岸から出発、壮途についたが、途中から引き返していずれも不成功に終った。 また先にわが国でも川西航空機で特に横断用の機体を設計製作し、後藤勇吉飛行士と海軍の岡村大尉等によって横断が計画されたが、機体が不適当であったため実行するまでに至らずして中止された。 さて、この壮挙の出発点は前回リンドバーグ氏が発見した奥州の淋代海岸となったが、この海岸は、数粁に及ぷ長い砂浜の固い滑走路を取ることが出来る、わが国唯一の場所であったように思われた。彼等の乗機は、ミスーウィードル号で、彼等は離陸後は機体を軽くし空気抵抗を減じて速力を増すため、降着装置(脚部)を海中に投下して飛行した。一気にワシントン州中部のウエナッチー飛行場まで4,700Kmを41時間10分で飛び、着降の際は胴体腹部で滑り込み着陸の冒険を敢行して、見事横断に成功した。 太平洋横断の一番乗りには、わが国でも朝日新聞社から懸賞金として五万円が提出されることになっていたが、米国でも多額の賞金がかけられていたので、これの成功には、当時はなはだ興味が持たれていた。 年末も押し迫った十二月十五日、中島飛行機製作所は知久平氏個人の経営から株式会社に組織が変更されて、中島飛行機株式会社と社名を替え、資本金は一千二百万円で半額払込みとなったが、これとて一般に公開されたものでなく、株式はほとんど中島一家によって占められていた。 知久平氏は表面には出られずに、社長は次弟の喜代一氏が就任され副社長には乙未平氏、取締役として中島門吉氏、その他、玉置美之助、佐々木革次、中村祐真、浜田堆彦、監査役に粟原甚吾、佐久間一郎の諸氏が、それぞれ就任されて発足した。 なお、今年は設計に反町忠男、木村久寿、楢原浩、岡田徳太郎、赤紫干城、井上真六、山下己作、製作部に藤森正巳、森村定二(旧姓河野)の諸氏の入社があった。陸軍検査官助手であった池田米作氏が、軍を退職して入社されたのもこの年であった。

昭和七年の新春も、あわただしいなかに迎えたが、昨年に引きつづいて量産されたのは九一式 正月の二十八日には昨年からくすぶっていた満州事変も、遂に上海に飛火して、いわゆる上海事変が勃発、ますます拡大するに至ったので、特に航空機関係は急速に多量生産の命令が発せられ、呑龍工場も大拡張せねばならなくなった。北の方へは金竜寺まで延びたため行きづまり、西方へは県道を越えて大光院裏の畑にも新工場が仮設拡張された。かくして、工場はかつてない活気に満ち溢れる状態を呈した。これに伴い試作機の方も大変多忙な年となり、海軍より試作命令に接していた六試艦上特殊爆撃機(左写真)、六試艦上複座戦闘機(右写真)、六試艦上攻撃機の三機種の試作が、三月から設計に着手された。   特爆は山本良造氏、複戦は明川清氏、艦攻は吉田孝雄氏が担当で、その他おのおの10人位がそのメンバーとして働いたが、実に小人数の人員で良くもこれ等の仕事を成しとげたものだと思う。また、それだけに各グループ間の競争意識も激しく、仕事にも張合いがあつた。 今回の試作は中島だけのものではなく、特爆は中島と愛知、複戦と艦攻は中島と三菱に試作命令が出されたもので、それぞれ他社と競争して打ち勝たねばならないので、なおさら仕事に身が入るというものであつた。 特爆は、大型爆弾を持って急降下して敵艦を粉砕するもので、わが国では初めての試みであった。複座戦闘機は、二人乗りの戦闘機でこれも初めての試みの機体であった。艦攻(主たる用途は魚雷を抱いて敵艦を攻撃する)は、今まで三菱のものが採用されていたがこんど中島が喰い込む機会が出来たもので、力の入れ方は大変なものであった。 さて、今までは試作工場を持たずに、試作するにも陸海軍共別々にそれぞれの組立工場で製作されていたが、これでは量産の邪魔にもなり能率も悪いので、新たに陸海軍機共通の試作工場が出来て藤森正巳氏が工場長となられた。彼の熱意は全く異常なもので、そのため作業能率も甚だ向上したようだ。 私達設計部門の連中も、大体の構造図面が出来上ると現場との連絡を密にするため、試作工場に移転して現図を始め、(当時はまだ独立した現図工場はなかった)機体が完成するまで、現場員と共に協力したものであった。 試作工場も開業したばかりのこととて、あらゆる面で大変不自由であつた。出来るだけ試作工場で間に合わせるのが理想であったが、それもなかなかおいそれとは出来ず、藤森氏の理想は困難なものであったようだ。発足当時の現場員は、組立には小林源蔵、内田信次、茂木君等、仕上は大沼力蔵、大沼又一郎、企画では松浦定太郎君等が主力となって、ほそぼそと始められたものであった。 満州事変に次ぐ上海事変の勃発で前述したように工場も大拡張されたが、創業以来徐々に発展して来たものの大した変化がなかったため、社員も600名前後を保って来たが、本年に入って急激に膨張して2千人から3千人と激増したので、現場でも工員の指導態勢を整えなければならなくなった。当社は、今日まで人員の増減がほとんどなかったので、進級もなく、伍長も、組長も、その他の者も、すべて10年間余も据置きのままで、皆が熟練工の域に達していたので、この際、大量の進級があっても何等不自然でもなく、立派にその日から職責を全うすることが出来た。 後年の太平洋戦争の頃には、素人が入職して一年たてば伍長、二年で組長、三年すれば技手補と進級し、ろくに仕事の様子も解らないのに、指導者として立たねぱ組織が出来なかったことと思いあわせて、時勢の変転に驚くばかりである。 私達の心血を注いだ複戦の組立も、最後の追込みに3日連続の徹夜をして六月五日に全体組立を完了したが、その後改造等で第一回の試飛行は、藤巻飛行士によって七月三日に行われた。 何時になっても、自分達が長い間苦労して、物が出来上った時の感激は格別なものである。第一回目の試験飛行で100パーセントの満足が得られることを期待するのは不可能なことだ。これは過去の経験から充分味って来たものだが、しかし、どれだけの成果を得るかが楽しみでもあり、また、何んとなく恐ろしくもある。 中島飛行機創成時代は、機体が果して地上から飛び上るかどうかが問題であったが、この頃は、単なる飛行は誰が作っても問題ではないが、その機能が計画された通りに発揮出来るかどうかに問題が残るものである。 機体は実に正直なもので、少しの欠点があれば直ちに結果となって現われる。それ等の欠点を次ぎ次ぎと訂正改造して行かねばならない。これがため機体が完成しても、試験飛行に数年も費すことも珍しくない。特爆も、複戦もともに、わが国最初の試みのため苦難のスタートを切った。 さて、当社も創業以来十五年余を経て社業もいよいよ安定し、発動機の工場も東京荻窪に出来、機体の工場も現在の呑龍工場の場所では拡張の余地もなくなって来たので、新工場の建設が太田駅東部に計画される段階になった。従つて、社員も一応太田の土地に落着ける見透しがついて来た。幸い物価も昭和五、六年頃を最低として、上海事変で徐々に上昇の機運にあったとはいえ、まだ緩慢であったので、不自由な借家よりも、清潔な落着いた自分の家が欲しいというので、ここ教年の間に家屋の新築が活発となり、太田周辺の空地はもちろん田を埋立てて、ぞくぞくと建ち並ぷようになった。それが、ほとんど当社従業員の住宅であり、正に新築ブームであった。 私は、まだそんな気持ちになれなかったが、夕方や休日に子供を連れて散歩に出かけると、いやでも新築した住宅の前を通らなくてはならないが、小供は正直なもので、その度に「ここは誰々さんのお家だよ。いいお家だね。」といわれてみれば、小供心にも、わが家の粗末なことが肩身をせまくしている様子で、私も、それが気がかりとなるようになり、これでは小供達のために何んとか考えなおさなければと、遂に決心して皆のおつきあいをすることになった。 30余坪の家屋に周囲50間の塀、井戸堀り、水道設備から庭園まで全部の費用が2千円とはかからなかった。大工の手間賃が80銭で棟梁が1円というのが当時の相場であった。当時と現在の貨幣価値が比較される。 この頃、世間の話題をにぎわしたものに露国の軍艦ナヒモフ号の金貨引揚げの話があった。日露戦争の日本海々戦で、わが軍に撃沈されたナヒモフ号の搭載金貨を引揚げようという事業で、その事業に要する責金は会員の出資によつて調達されることになり、金貨引揚げ事業後援会が出来た。 この作業者は、当時この道の第一人者であった片岡弓八氏とあって、信用もあり大変興味を呼んだもので、一口10円の出資であったから、設計室の仲間でも一口づつ入会することになった。もちろん本気でこれを当にした者は一人もないが、当分の間の余興のつもりで、中間報告のニュース代と考えた位であったが、結局は失敗に終り、この年の笑い話の種となった。 七月完成以来試験飛行を続けていた六試艦上特爆は十一月二十六日午後二時頃藤巻飛行士によ その後、海軍から一等兵曹の末松春雄、高橋勇の両氏が試験飛行士として入社された。いずれも一流の飛行士で多忙な飛行試験にも事欠くことはなかった。本年正月八日の陸軍観兵式後、桜田門外で天皇陛下に対し不逞鮮人が爆弾を投じた事件があったが幸い大事に至らなかった。また、一月二十一日の第六十議会の壁頭犬養内閣はついに衆議院を解散、二月二十日総選挙が施行され、再ぴ犬養首班内閣が誕生したが、五月十五日夜、七名の陸海軍人等のため狙撃されて死去、高橋是清蔵相が臨時首相となった。その後、引続いて高橋内閣が出来上った。また、満洲国が誕生したのもこの年であった。 今年は工場の大膨張のため入職者も多士済々で松村健一氏を始め島崎正信、川田芳郎、永志改広、浜囲勇、百々氏等のほか、後年半田製作所に転勤された川村吉郎、押田進、平林金作、小林昌平、永脇音吉、井上正吉の諸氏等多勢であった。(上の写真は当時の呑龍工場、拡張も最早限界であった。中央左の大屋根が大光院呑龍様)

明けて昭和八年度を迎え今年も九一式戦闘機、九○式二型水偵、九○式艦戦、フォッカー陸上偵察機および水上偵察機等昨年に引き続いて生産された。九○式二号三型(E4N2C)も八月五日に第一号機が完成し、その後7機の生産を見たが、一部は夜間郵便機として日本航空輸送会社に納入された。又、八月八日に完成した中島式九○式二型旅客機は、海防義会の注文になる義勇第十一号となったが、これは九○式二号一型を改造したものであった。    六試複戦も第一号機破損後に改修して三月には完成した。又、七試艦戦も秋に完成したが、これは不採用となった。六試に続いて七試として製作を命ぜられたのが、山本氏の特爆と吉田氏の艦攻(Y3B)であった。艦攻は十一月四日に試飛行となったが、これは中島と三菱との二社競争のものであって、いずれも不採用となった。九五式水上偵察機(E8N1)は三竹技師の担当で設計 今年の当社関係の飛行事故としては、六試複戦の墜落を挙げねばならない。第一号機を改造したものが三月に完成した。社内の試飛行も四宮氏によって充分実施され、海軍に引渡すため四月八日に小田原少佐と白浜大尉の領収飛行が施行された。その最後の試飛行の際、白浜大尉は小田原少佐に「スピン(錐モミ飛行)の試験は如何しましょうか」と、指示を求めた。小田原少佐は、これに対し、一寸返事をためらったが、「ヤレ」と、命じた。そこで大尉は約3,000mの高度からスピンに入った。 スピンの試験は、普通5回か6回転で終るのに8回、10回とグルグル廻つて機首が一向下降しない。この時、私達もフラットスピンに入ったことに気づいて手に汗を握って回復を待ったが、遂に約50mの高度に達するも回復しなかった。 大尉は機体から脱出し、落下傘は長く引き出されていたが開傘せず、白浜大尉は遂に惨死せられた。一方機体は、水平に回転を続けながら利根川畔の桑畑に着陸し前部を大破したが、この状態から推察すれば、乗っていたら、或は重傷位で一命は助かったのではなかろうかと思い、誠に残念であった。この事故でスピンの実験は海軍部内でも問題となって、その後この実験を廃止することになつた。又、陸軍関係でも九一式戦闘機以来フラットスピンに困っていたので陸海軍共にこれに対する研究が一層重視されるようになった。 先に8人乗りの輸送機を失い、昨年の六試特爆に続いて今回の六試複戦の事故を見た。いずれも試作機の試飛行中の出来事で、その度毎に貴重な人命と機材が消耗せられる事は、設計担当者の心情はいうに及ばず、これに関係した多数の人々の落胆失意は、当事者でなくては計り知ることも出来ないであろう。航空機事業にたずさわる者に与えられた運命とはいえ、あまりにも無慈悲な仕打といわねばならない。 しかるに、心の傷手を回復する余裕も与えられず、すぐ第2号機の試作に着手せねばならない。ここにも、又勝負の世界の厳しさが身に応えるのであった。 こうして、第2号機の製作を急ぐことになり、外観は第1号機の姿はなくなった。本機は十月二十一日に組立を終り二十三日から末松、高松の両氏によって試験飛行が始められた。 本機(六試複戦)はわが国で初めて尾部橇を廃し、尾部車輪を装着することになった。最近諸外国の機体は、ほとんど尾輪に替っていた。実はこの尾輪がなかなかの曲者で、うまくゆかないで全く手を焼いた。何しろ外国の機体に装着された写真を見るだけで詳細なデーターは何一つなかったので、その外観のみが唯一の参考であった。 試験飛行の前には、必ず地上試運転をしてから地上滑走の試験に移るのだが、この時、尾輪は大きな役割を果たすもので良好であれば地上で直線であれ、左右回転であれ、大曲り、小曲りと操縦士の思うよう自由自在に滑走してくれる。しかし、私達が造つた今度始めての尾輪は、なかなか思うように動いてくれなかった。それで毎日のように尾輪軸の形を変えたり、取付角度を変えたりして、どうやら満足なものが出来上ったが、尾輸を6個も徹夜で造らねばならず、この間の苦労は、設計も現場も実に大変であった。出来上れぱ実にばかばかしいことでも、初めてのものは、何事によらず思わぬ苦心をせねぱ出来ないものだと痛感させられた。その後の機体には、どの機種も尾輪を採用することになったが、最早試験済みのこととて問題なく取り付くようになった。  日本航空輸送の郵便専用夜間飛行機「中島P-1」 日本航空輸送の郵便専用夜間飛行機「中島P-1」さて、支那事変も正月三日からの総攻撃で山海関の戦闘も一応落ついたが、一方では昨年満州国の誕生以来、各国の視線は一致してわが国に注がれ、国際連盟は挙げて満州国の不承認態度を改めず、わが国に対する態度は急速に悪化するに至った。三月二十七日に至り遂にわが国は国際連盟を脱退することになった。(当時の首相は斉藤実) かかるわが国の行動は、世界監視の前で時限爆弾を投下したようなものだと各国を驚かしたが、わが国の為政者は、驚異的な国力の増大に慢じた無暴な行勤であったようだ。 七月に入ると恒例の社内職場対抗の野球大会に人気が集まる。設計でも毎年デザインと名のって出場するが、設計には元来学校を出た若い人達が揃っているので、野球に限らず庭球でも、陸上でも、おおかたの競技に他を圧することが出来た。硬式野球も相変らず盛んであったが、最近の職場対抗は軟式野球が普通で、この時代は、特に盛んで春から秋にかけては大会の連続であった。今年の社内大会も設計室が優勝して、今年始めて出された約二升入りの大トロフィーを獲得することが出来た。 秋になって、吉田技師担当の七試艦攻(Y3B)も工事が進捗し十一月二日には組立を終り、四日に第一回の試飛行を行って、十八日は霞浦飛行場へ空輸することが出来た。 暮も押し迫った十二月二十三日早朝には、われ等の皇太子殿下が御誕生なされ、国を挙げて奉祝申し上げた。 なお、今春には材料実験室の方へ松林敏夫、設計に松田敏堆、仲正男、内藤文治、内囲政太郎、市丸哲夫氏等を加えたが、国井渥君も製造部の方へ入社された。 |

戦闘機、三式艦上戦闘機、九○式艦上戦闘機(右)、九○式二号水上偵察機、およびフォッカー輸送機等であった。

戦闘機、三式艦上戦闘機、九○式艦上戦闘機(右)、九○式二号水上偵察機、およびフォッカー輸送機等であった。 って急降下の試験中に姿勢回復(機体を引き起して水平飛行の状態にする)せず、急降下のまま尾島飛行場西方の桑畑の土中に深く機首を突込み機体は原型を止めないまでに破壊し、藤巻恒男氏は、肉片が四散し、実に壮烈無惨な殉職を遂げられた。氏は海軍出身の優秀な操縦士で当時結婚されたばかりで誠に惜しいことであった。

って急降下の試験中に姿勢回復(機体を引き起して水平飛行の状態にする)せず、急降下のまま尾島飛行場西方の桑畑の土中に深く機首を突込み機体は原型を止めないまでに破壊し、藤巻恒男氏は、肉片が四散し、実に壮烈無惨な殉職を遂げられた。氏は海軍出身の優秀な操縦士で当時結婚されたばかりで誠に惜しいことであった。 に着手された。なお陸軍関係機でも九四式偵察機(キ-4)の試作に着手した。

に着手された。なお陸軍関係機でも九四式偵察機(キ-4)の試作に着手した。