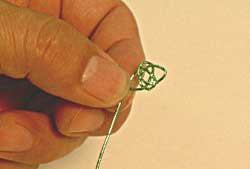

(16-1) 葉をつくる 濃日和1/4の長さを2本束ねて作成 あわじ結びをつくる |

(16-6) 梅の枝をつくる 茶色を長い1本と1/4の長さ3本を用意 長い1本は巻きつけ用の為 先端を長くして持ちます |

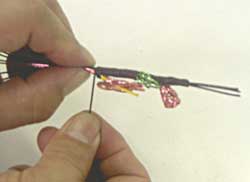

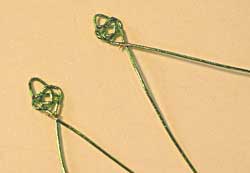

(16-12) ニッパで輪にしてある部分の先端を ニッパでゆっくり引っ張ります |

(16-2) 葉の先をイメージし、目打ち棒で 先をとがらせる |

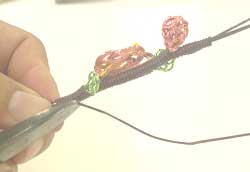

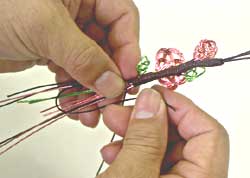

(16-7) 先端の長い一本で短い3本を巻きつけていく。上2cmは3本でています。 途中で梅のつぼみをつけて 一緒に巻きこんでいく。 |

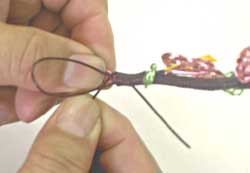

(16-13) 輪がなくなるまでしっかりと引っ張り 緩みがないようにします |

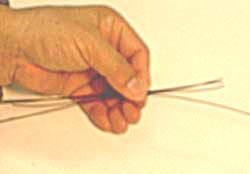

(16-3) 上下を逆転させて持ち長い部分を 交差させ |

(16-7) 葉をひとつ一緒に巻きこむ。 |

(16-14) これで枝下部分は止まりました 余計な部分を切る 先端部分も2本にします |

(16-4) 針金で本止めする |

(16-8) 花を巻きこむ。 この時、花の大きさ分を考えて巻きこむ 場所を決めること。 |

(16-15) 桃の花枝の完成 拡大写真 |

(16-5) 同じようにして葉を合計2つつくる |

(16-9) 最後に葉を巻きこみ、葉が安定する長さまで巻きつけたら、巻きつけていない3本のいずれか1本を輪にするように上に持ち上げ、さらにもう少し巻きつける(輪になった部分の先端は後で止める時にひっぱる為、あまり短くしないように) |

ポイント 枝の太さは調整してください。 つぼみ、葉、花の水引を一緒に枝に巻きつけていくと、途中から枝が太くなります。 太さを見ながら調整してしっかりとまっている部分の水引を切っていくことがポイントです。花を巻きつけながらつぼみの水引のうち1本、巻きつけある葉の水引1本を順に切り、太さを調節しながら枝を作成していきます。 |

(16-10) 巻きつけ終端部分を指でしっかり押さえ |

||

(16-11) 輪になっている部分に巻きつけている水引をくぐらせて |