宇佐神宮境内探索

宇佐神宮の祭典は沢山ありますが、7月31日から8月2日の3日間行われる夏越祭り(なごしまつり=御神幸祭)は特に有名です。

特に大勢の参拝客の中を、御神輿三基が頓宮へお下りするとき(7/31)、と頓宮からのお上りするとき(8/2)は賑わいます。先着した御神輿をかついだ氏子は、その年は豊作になるといわれており、ものすごい先陣争いがあるので「けんか祭り」の異名をとりました。

重さ550kgの御神輿三基がぶつかり合い、担ぎ手も一杯(い〜ぱい)飲んでいるためよく怪我人がでました。子供の頃は怖くて後ろの方からみていました。(実はこれは以前の話で最近は随分とおとなしくなりました。一時期、担ぎ手が少なくなり、重たすぎたため牛車に御神輿を乗せたこともありました。その後昭和43年から少し軽い御神輿に替わり、また人が担ぐようになりましたました。)

神様も夏は暑くて汗をかくようで、夏越(なごし)の「みそぎ神事」が頓宮の斎庭で行われます。

※現在夏越祭りは、参拝しやすいよう7月27日以降の最初の金・土・日に開催するよう変更されています。・・・・普通の日では神輿の担ぎ手も少なく、また、神様も生活がかかっているもので(^_^;)

平成29年は、7月28日〜7月30日となっています。また、7/29日の20:30〜21:00には花火大会も催されます。

|

|

| 正参道の大鳥居。 宇佐鳥居と呼ばれる独特の形式です。 朱塗りで上の笠木に檜皮葺の屋根があり、柱の上に黒い輪(台輪=だいわ)があり、根本に腰ばかまがあります。 |

黒男神社(くろおじんじゃ) 正参道の大鳥居の直ぐ近くにあり、八幡様を養育する神様である「武内宿祢(たけのうちのすくね)」を祀っています。 「武内宿祢」は、八幡神=応神天皇の母神「神功皇后」を補佐した実在の人物といわれています。長寿・忠誠の神様です。 |

|

|

| 狛犬は、神社に奉納された空想上の守護獣像です。向かって左側が口を閉じた「吽像」で狛犬で、右側が口を開いた「阿像」で獅子です。(左側) | 正参道の大鳥居の手前にある狛犬。この狛犬、以前西大門前にあったような気がするのだが、関連資料が見つからないない。(右側) |

|

|

| 正参道 参道の真ん中は神様の通る所で、人間は両端を通っていました。(昔の話) |

手水舎 呉橋から通じる裏参道(勅使街道)が、ここで合流します。奥に見える階段には、「皇族下乗」の看板があります。 |

|

|

| 絵馬殿 馬は神様の乗り物で、神様に願い事をかなえて貰うために奉納していました。しかしそれも大変なので、板に馬の絵を描いて奉納するようになりました。もちろん「お包み」も添えて。この絵馬殿の中には、昔に奉納された絵馬が架けられています。時代が下がってきますと、病気を治したいとか、夫の浮気を止めてほしいとかの願い事の内容を描いて奉納するようになりました。最近では、有名大学に合格したい、金持ちになりたい、と言うようなものが多くなり、神様も大変なようです。小型の絵馬は「小絵馬」と呼ばれます。絵馬殿も勅使祭を機に新しくなりました。(H29.06.28撮影) | 春宮神社(とうぐうじんじゃ) 正参道を真っ直ぐ進むと、皇族下乗の石段があります。 この石段をあがると右手にあります。ウジノワキノイラツコ皇子を祀ります。ウジノワキノイラツコ(菟道稚郎子)は応神天皇の子で、兄の仁徳天皇に皇位を譲るために自殺したと伝わる悲劇の皇子です。学問の神様としてご利益があるそうです。 |

|

|

| 八坂神社 日本書紀でも有名な須佐之男命を祀っています。神宮寺である弥勒寺の守護神として建てられました。この神社の前で鎮疫祭(心経会)がおこなわれます。鎮疫祭は疫病災禍を祓い鎮める祭典で、昔は「般若心経」を唱えていたので、「心経会」とよばれます。私たちも「御心経会(おしんぎょうえ)」とよんでいます。 | 鎮疫祭(心経会)で奉納される「蘭陵王の舞」。毎年2月13日に行われます。 蘭陵王(らんりょうおう)の舞は、唐を経由して伝来したと伝えられる左方舞(左方一人で舞う)の走り舞(動きの大きい舞)です。いかめしい龍の面をかぶって戦をして大勝したそうで、戦勝祝いの舞なのです。「八幡神は戦う神」だったのです。 |

|

|

| 八坂神社参道と灯籠 右側奥が弥勒寺跡です。 | 灯籠の上には何か変な者がいます。これも狛犬なのでしょう。 |

|

|

| 祓所(はらいど) 正参道の突き当たりの広場の右奥にあります。 | 上宮に到る階段と八幡鳥居 ここを御輿が通ります。 |

|

|

| 上宮に到る階段 千古、斧を入れていないという社叢(しゃそう)の森も、台風の被害で厳かな雰囲気が亡くなっていました。最近ようやく元に戻りつつあります。 ※「社叢の森」とは神社の森、すなわち「神々の森」のことです。 |

若宮神社 応神天皇の子にあたる神々(大鷦鷯命(おおささぎのみこと:仁徳天皇)、大葉枝皇子(おおばえのみこ)、小葉枝皇子(こばえのみこ)、隼別皇子(はやぶさわけのみこ)、雌鳥皇女(めとりのみこ))を祀っている(異説あり)ため、若宮神社と呼ばれます。ここで、亀の甲を焼き吉凶を占っていたと言 う。除災難・厄難の神様として有名です。 |

|

|

| 亀山神社 上宮のある山を亀山といいますが、この亀山の地主の「大山祗神(=大山積神=おおやまつみのかみ)を祀っています。この神様は、伊邪那岐命(イザナギノミコト)と伊邪那美命(イザナミノミコト)の子供です。 | この亀山神社の基礎は、社名のとおり「亀」になっています。 若宮神社に向かって右に下る階段の途中にあります。 |

|

|

| 一の鳥居と西大門 西大門は桃山時代の形式を残す華麗な神門です。 | 一の鳥居は宇佐鳥居の原型といわれ、木で作られています。現在は、神宮内の鳥居はすべてこの形をしていますが、昔の写真を見ると「額束(がくづか)」があったりもします。 |

|

|

| 宇佐神宮本殿・南大楼門(なんだいろうもん) 勅使だけ通れるので「勅使門」とも呼ばれています。本殿は、南大楼門の奥にあります。 | 三之御殿の右方には、脇侍の住吉神社が祭られています。 |

|

|

| 本殿前の広場にもうけられた、大元神社遙拝所(最近できた) | 遙拝所から望む大元神社のある御許山(大元神社はこちらからどうぞ) |

|

|

| 能楽堂 宇佐紳能が毎年10月21日に奉納されます。 | 木匠祖神社(もくそじんじゃ) 御祭神は聖徳太子だそうです。昔は木工社と呼ばれていましたがよくわからないそうです。 建築の神様、尺度(さし)を掌る神様を祀っていると理解しています。つまり、大工さんの道祖神です。 |

|

|

|

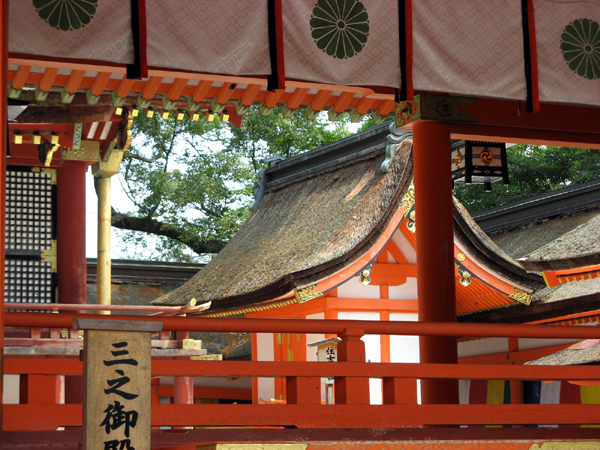

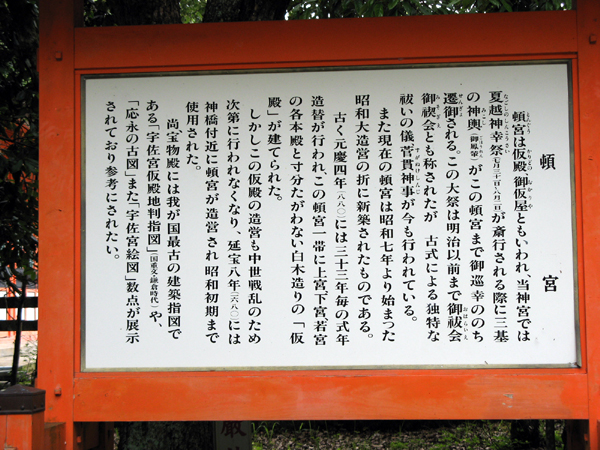

◎ 左上 頓宮(とんぐう 神幸祭のときの御旅所になります。 ◎ 上 頓宮の説明板 ◎ 左 夏越のみそぎ神事である「菅貫神事(すがぬきしんじ)」が行われる斎庭 このページの下の方の「宇佐神宮夏祭り」のコーナーに写真があります。 |

|

|

| 南大門 この付近が「社叢の森」の観察に適しています。 | 南大門から本殿に通じる階段 |

|

|

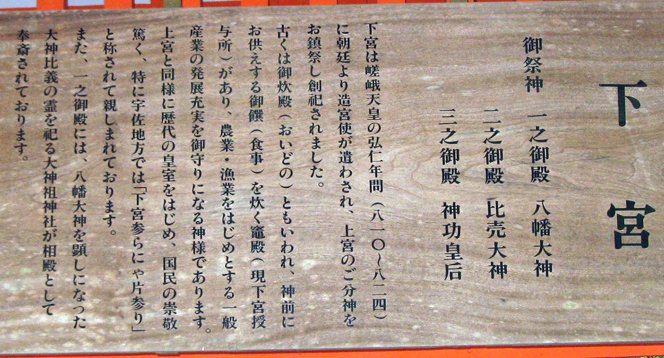

| 下宮 祭神は上宮と同じですが、流造であり、八幡造りではありません。 | 下宮説明板 |

|

|

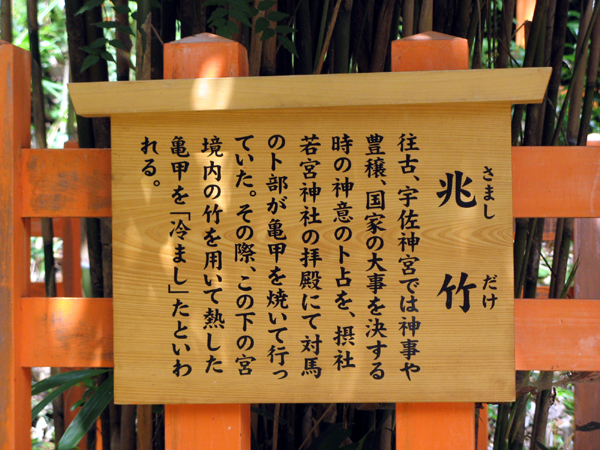

| 下宮の前にある「兆竹(さましだけ)」 | 兆竹説明板 |

|

|

| 高倉 神具を納めています。 | 水分神社(みくまりじんじゃ) 水の神様を祀っており、菱形池の中の小島にあります。 |

|

|

| 御霊水 本宮の真裏にあり、欽明天皇の時に八幡様が示現した聖地といわれています。 | 御霊水に通じる参道 |

|

|

| 呉橋内部(10年に一度の勅使祭の時には開放されます) 勅使さんは前日に車で呉橋の前まで来られますが、昔はクラウス号に牽かれた汽車で来ていたのかな? | 呉橋 |

|

|

| 神橋の桜 | このSLは、豊後高田−国鉄宇佐駅−宇佐八幡間を運行していた軽便鉄道「宇佐参宮線」で働いていました。愛称「クラウス号」 明治24年のドイツのクラウス社製で、戦後、国鉄から払い下げられたものです。軌道幅が同じだったので、第二の人生を宇佐参宮線で送ってきましたが、昭和40年8月に廃線となっため、現在宇佐神宮境内に展示され、静かに余生を過ごしています。 |

| 雪景色の宇佐神宮南中楼門(勅使門) |

宇佐神宮の原始ハス

ハスの花のことを「蓮華(れんげ)」といいます。ハスは泥の中から清らかな花を咲かせることから、仏教を象徴する花となりました。お釈迦様は蓮華の上に座ります。

|

|

| 初沢の池の原始ハス(現在は存在しません) | 初沢の池の原始ハス(現在は存在しません) |

|

|

| 初沢の池の原始ハス(現在は存在しません) | 菱形池の原始ハス |

|

|

| 菱形池の原始ハス(H29.06.28) | 菱形池の鴨 池の中では鯉と亀と遊んでいます。(H29.06.28) |

http://d.hatena.ne.jp/ikomanokaze/20130723 宇佐神宮の宝物館・参集殿横にある池に植えられている「原始ハス」が、7月から8月初旬にかけてみごとな大輪の花を咲かせます。原始ハスは、古来より日本にあったハスで、東大阪市善根寺町に自生していたものを、ハス研究で高名な大賀一郎博士が昭和11年に鑑定して「原始ハス」と命名しました。宇佐神宮のハスは、昭和48年に東大阪市の井上氏より、寄贈していただいたものです。「大賀ハス」は、昭和26年に千葉市の東京大学農学部検見川厚生農場

= 落合遺跡で、大賀博士が縄文時代に咲いていた古代ハスの種3粒を発見し、そのうちの一粒の開花に成功したものです。したがって、原始ハスと大賀ハスは咲いた花の形は似ていますが、異なるハスの可能性があります。現在では日本三沢の池の一つである「初沢の池」のほとんどを占領しています。

あまりにも増えすぎたので、H17年頃間引いて菱形池の方に持って行ったようですが、居候の身でありながら、今では在来の小型のハスを押しのけて、我が物顔に振るまっています。

朝早く行くと「ポン」とつぼみが開く音を聞くことができるそうです。ホントかな?朝は苦手なので当分の間、確認することが出来そうにありません。

久しぶりに原始ハスを観賞しに行ったら「初沢の池の原始ハス」が綺麗さっぱりと無くなっていた。ビックリ仰天! 菱形池に移した物だけが端っこの方に少しだけ残っていた。(H29.06.28)

あまりにもうっとうしいので取り除いたという話を聞いていたら、今度は中にいた亀が食べてしまった(神宮庁職員)とのこと。本当かなあ?(R3.07.17)

原始ハス・大賀ハスに興味のある方は

isakoo.web.fc2.com/gensihasu.html

http://d.hatena.ne.jp/ikomanokaze/20130723

http://www3.famille.ne.jp/~ochi/ooga-hasu/oogahasu.html

などをを覗いてみてください。

日本三沢の池 猿沢(奈良)、広沢(京都)、初沢(宇佐)

宇佐神宮夏越祭り(御神幸祭)

|

|

|

|

| 上=御神幸祭の御神輿 | 上=御神幸祭の菅貫神事(すがぬきしんじ) 初日の夕刻境内を練り歩いた神輿が頓宮に到着します。到着すると神輿から神様がおりて頓宮にはいられますが、その時に行われる独特なお祓い行事です。 |

|

|

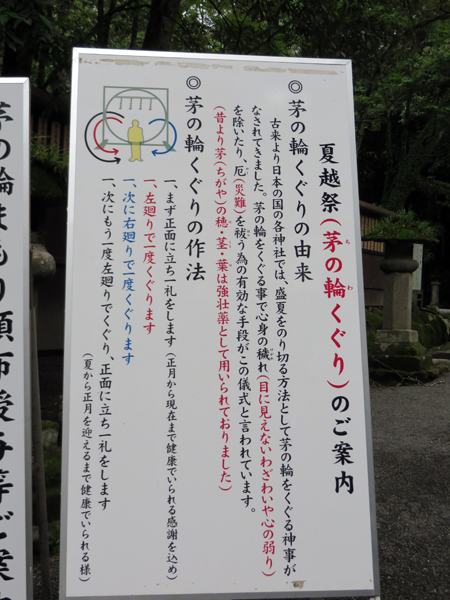

| 水無月の 夏越しの祓へする人は 千歳の命 延ぶと言ふなり (H29.6.28撮影) |

夏越の大祓の「茅の輪」が H29.6.16〜6.30まで設置されました。(H29.6.28撮影) |