不動産の調査・測量の専門家

境界の問題

土地の境界には、「筆界」と「所有権界」の2種類があります

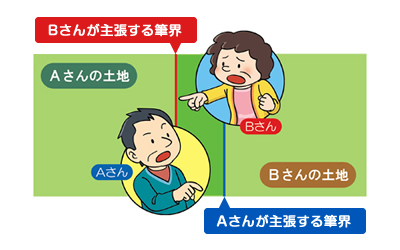

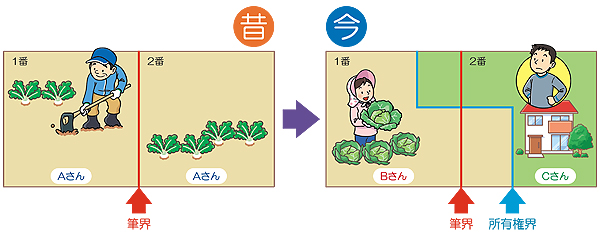

土地には2種類の「境界」があることをご存じですか。一つは、その土地が法務局に初めて登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定められた「筆界」と言われる土地と土地とを区画する境界です。その後に分筆や合筆の登記手続により変更されていないかぎり、登記されたときの区画線がそのまま現在の筆界となります。筆界は、土地の所有者同士の合意によって変更することはできません。

もう一つは、「所有権界」といって、土地の所有者の権利がどこまで及ぶのかを画する境界です。所有権界は土地の所有者間で自由に移動させることができます。筆界と所有権界は一致するのがふつうですが、土地の一部についてほかの方に譲り渡したり、ほかの方が時効によって所有権を取得したりした場合には、筆界と所有権界が一致しないこともあります。

土地の境界をめぐる紛争のほとんどは、「筆界不明」によるものです。特に、古くからの土地の場合、隣地との筆界が不明な場合も多く、その土地にある家屋を改築したり、土地を売買したりしようというときに、筆界をめぐってトラブルになるケースが少なくありません。そこで、こうした筆界をめぐるトラブルの予防や早期解決に役立てるため、不動産登記法等の一部を改正する法律により、平成18年1月から「筆界特定制度」が始まりました。

筆界をめぐるトラブルを裁判なしで解決を図る「筆界特定制度」

筆界特定制度とは、土地の所有者の申請に基づいて、筆界特定登記官が、民間の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、過去に定められたもともとの筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。特定された筆界は、公的機関が判断を示した筆界となり、土地の筆界の位置が問題となったときなどに、筆界の位置を示す証拠としての力をもちます。

土地の筆界をめぐる問題が生じたときには、裁判(筆界確定訴訟)によって筆界を明らかにするという方法もありますが、その場合、筆界を明らかにするための資料収集は所有者自身が行わなければなりません。

筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。また、当事者の資料収集の負担も軽減されるというメリットもあります。

筆界特定は土地所有者などからの申請に基づいて行われます

筆界特定は、土地所有者などからの申請に基づいて行われます。筆界特定の申請ができるのは、土地の所有者として登記されている人、または、その相続人などです。申請人は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官に対して、申請書に必要事項を記載し、必要書類を添えて申請することになっています。

筆界特定登記官は、申請に基づいて筆界特定の手続きを開始し、土地家屋調査士や弁護士などの民間の専門家から筆界調査委員を任命して調査を行います。

筆界調査委員は、土地の実地調査や測量を含むさまざまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出します。筆界特定登記官はその意見を踏まえ、筆界特定を行います。なお、申請人や関係人は、筆界特定が行われる前に、筆界特定登記官に対して、筆界に関する意見を述べたり、資料を提出したりすることができます。

- 筆界がどこだか分からない

- 隣の人からブロック塀が越境していると言われた など

筆界特定の申請

筆界特定登記官による審査

筆界調査委員による調査

- 登記記録、地図、地積測量図等の調査

- 申請人および関係人に対し、対象土地の測量、実地調査に立ち会う機会の付与、事情聴取 など

- 周辺の実地調査、測量

筆界調査委員による意見の提出

筆界特定登記官による筆界特定

筆界特定制度を利用するメリットとは

筆界をめぐる問題の解決に筆界特定制度を活用することには、次のようなメリットがあります。

(1)裁判に比べて費用の負担が少ない

筆界特定制度を申請する際には、申請手数料がかかります。申請手数料は、対象となる土地の価額によって決まり、例えば、対象となる土地(2筆)の合計額が4,000万円の場合は、申請手数料は8,000円になります。また、申請手数料のほか、現地における筆界の調査で測量を要する場合には、測量費用を負担する必要があります。一般的な宅地の測量の場合、測量費用は数十万円程度となりますから、申請手数料と合計しても、裁判に比べて費用負担は少なくて済みます。

筆界特定申請手数料一覧

| 土地の合計価格(円) | 手数料(円) |

|---|---|

| 0〜4,000,000 | 800 |

| 4,000,001〜8,000,000 | 1,600 |

| 8,000,001〜12,000,000 | 2,400 |

| 12,000,001〜16,000,000 | 3,200 |

| 16,000,001〜20,000,000 | 4,000 |

| 20,000,001〜24,000,000 | 4,800 |

| 24,000,001〜28,000,000 | 5,600 |

| 28,000,001〜32,000,000 | 6,400 |

| 32,000,001〜36,000,000 | 7,200 |

| 36,000,001〜40,000,000 | 8,000 |

| 40,000,001〜48,000,000 | 8,800 |

| 48,000,001〜56,000,000 | 9,600 |

| 56,000,001〜64,000,000 | 10,400 |

| 64,000,001〜72,000,000 | 11,200 |

| 72,000,001〜80,000,000 | 12,000 |

| 80,000,001〜88,000,000 | 12,800 |

| 88,000,001〜96,000,000 | 13,600 |

| 96,000,001〜104,000,000 | 14,400 |

(資料:法務局ウェブサイト)

(2)裁判よりも早期に判断が示される

筆界特定制度の手続きは、訴訟手続に比べて早期に判断が示されます。裁判では、判断が示されるまでに約2年かかるといわれていますが、筆界特定制度の場合は半年から1年で判断が示されます(ただし、複雑な問題の場合には、判断までに長期間を要するものもあります)。

(3)民間の専門家の意見を踏まえた判断であり、証拠価値が高い

筆界特定制度では、筆界調査委員として、土地家屋調査士、弁護士などの民間の専門家が関与します。筆界特定は、公的機関が専門家の意見を踏まえて行った判断であることから、その内容について高い証拠価値が認められており、裁判手続でもその結果が尊重される傾向にあります。

筆界特定制度は、境界紛争の相手方が話し合いに応じてくれない場合でも、一方の土地の所有者だけで申請することができます。また、隣人と裁判をしなくても、土地の筆界を明らかにすることができ、土地の筆界に関する問題の解決やトラブル防止を図ることができます。

ただし、所有権の範囲についての争いについては、直接の解決を図ることはできません。また、筆界特定の結果は、行政によって一つの基準が示されるということにとどまり、拘束力はありません。特定した筆界に不満がある場合や、拘束力のある判決が必要な場合には、裁判(筆界確定訴訟)で解決を図ることになります。

所有権界をめぐる境界トラブルは土地家屋調査士会ADRに移行

例えば、筆界特定によって筆界が判明したとしても、その土地の一部について、所有者でない人が長年利用しているなどの事実があって、時効によってその部分の所有権を取得している場合は、その所有権界と先に特定された筆界とは異なることになります。このように筆界と所有権界が異なる土地について、所有権界を明らかにすることを求めている場合には、土地家屋調査士会ADR(境界問題相談センター)または裁判(所有権確認訴訟)で解決を図ることになります。

このうち、土地家屋調査士会ADRは、各地の土地家屋調査士会が運営する制度で、裁判ではなく、土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いのお手伝いをすることによって、所有権界に関する問題の早期解決を図るものです。裁判の判決のような強制力はありませんが、和解契約書を履行しなければならないという法的効力が付与されます。

土地家屋調査士会ADRや境界確定訴訟でも、筆界特定制度による筆界は、証拠として活用されますので、筆界特定制度は、境界トラブル解決の第一歩ということができます。

法務局・地方法務局では、筆界特定制度を申請した方の話をよく聞き、所有権界の問題解決を求めている場合には、土地家屋調査士会ADRなどの利用をご案内しています。境界トラブルでお困りのときは、お近くの法務局・地方法務局にご相談ください。

筆界特定制度と土地家屋調査士会ADRとの比較

| 筆界特定制度 | 土地家屋調査士会ADR | |

|---|---|---|

| 対象 | 筆界 | 筆界の確認 |

| 所有権界 | ||

| 民事紛争 | ||

| 解決方法 | 筆界特定登記官の判断 | 話し合い |

| 決定書類 | 筆界特定書 | 和解契約書 |

| 法的効果 | 拘束力はない | 契約の履行 |

バナースペース

お問い合わせ

西村土地家屋調査士事務所

〒650-0034

神戸市中央区京町78番地

三宮京町ビル3階

TEL 078-391-5468

FAX 078-391-5469

E-MAIL

nisimura@kobe.email.ne.jp

定休日 土日祝

| QRコード |

|