|

1月9日(金)授業 体液の恒常性 血液循環 |

人の体重の3分の2は水です。水は細胞の内外にありますが,細胞の外にある水を体液と言います。体液には,血管の中にある血液,リンパ管の中にリンパ液,細胞と細胞の間で特別な管の中にはない水を組織液があります。血液,リンパ液,組織液はそれほど大きな違いはありません。血液は心臓から動脈に送り出され,全身の組織で毛細血管を通り,静脈に集まって心臓に戻ってきます。毛細血管では血液の液体成分(血しょう)の一部が組織の中にしみ出して行きます,つまり組織液になるのです。組織液は,リンパ管に集まりリンパ液になります,全身からのリンパ管は左右2本に集合し,最後には鎖骨下静脈に流れ出ます。こうして血液に戻るのです。 「今年最初の授業です。来週,今年はじめての実験をします。」(B)(W君に「実験ですか」と言われる前に・・・) |

|||||

|

1月13日(火)授業 血液のはたらき |

血液の成分は液体成分(血しょう)と細胞成分(血球)に分けられます。血しょうはおもに水で,さまざまなものが溶けています。血しょうは,物質と熱を運搬します。赤血球はヘモグロビンを含み,酸素を運搬します。白血球は免疫を担います。血小板は血液凝固のはたらきがあります。 「課題テストの答案を返しで,思わず大きな声で名前を呼んでしまう人がいました。(もっと勉強せい!)」(B) |

|||||

|

1月14日(水)授業 免疫 |

私達脊椎動物は,病原菌やウイルスから体を守るしくみを持っています,その最大のものが免疫システムです。リンパ球の一種であるT細胞は,体内に入ってきた物質はその物質に含まれるタンパク質が,もともと体内にあるものと同種かどうかを判断し,それが異種のものであったとき,抗原と認識されます。抗原が認識された場合にはその情報がB細胞に伝えられ,B細胞ではその抗原に特異的に結合する抗体が生産されます。作られた抗体は体液中に出てすみやかに抗原と結合する(抗原抗体反応)ことで,病原体やウイルスを無力化します。 「免疫にかかわるリンパ球の細胞はT細胞と,B細胞。ん? 誰かのイニシャルと同じ?」(T.B.) |

|||||

|

1月15日(木)実習 血液型の確認,血液の観察 |

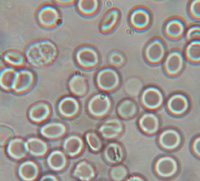

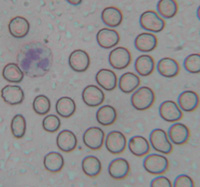

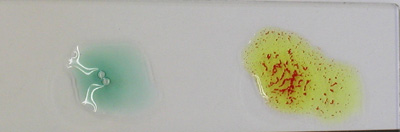

血液をスライドガラスにつけ,乾燥してから生理食塩水で封じたのが左の写真です。右は,メタノールで1分おいて,ギムザ液で染色しました。たくさんあるのが赤血球,核のようなものが染まっているのが白血球です。赤血球の多さがわかりました。ちなみにこの血液はO型の坂東の血液です。 血液をスライドガラスにつけ,乾燥してから生理食塩水で封じたのが左の写真です。右は,メタノールで1分おいて,ギムザ液で染色しました。たくさんあるのが赤血球,核のようなものが染まっているのが白血球です。赤血球の多さがわかりました。ちなみにこの血液はO型の坂東の血液です。 血液型検査用の血清でK君の血液を調べた結果です。青色が抗A血清,黄色が抗B血清です。黄色の方だけ血液が凝集しました。したがってK君はB型です。間違いなかったようです。 血液型検査用の血清でK君の血液を調べた結果です。青色が抗A血清,黄色が抗B血清です。黄色の方だけ血液が凝集しました。したがってK君はB型です。間違いなかったようです。「先生,僕,血が流れていません。」(生徒s)「自分で針をさして血を出すのは大変だったようです。」(B) |

|||||

|

1月16日(金)授業 自律神経系による調節 |

ヒトの体内環境は自律神経とホルモンによって制御されています。そのうち自律神経は,交感神経系と副交感神経系が拮抗的に働きます。交感神経は闘争型神経で緊張している時などに興奮し,心拍数を増やしたり,立毛筋を収縮させて鳥肌を立たせたりします。末端からノルアドレナリンが分泌され,その物質が細胞に反応を起こさせます。一方,副交感神経は安静型の神経で,のんびりしている時に消化器官のはたらきを活発化させたりします。末端からはアセチルコリンが伝達物質として分泌されます。 「授業中によだれをたらしている人,副交感神経が興奮しています。もっと緊張しなさい。」(B) |

|||||

|

1月19日(月)授業 ホルモン |

自律神経系と協力して体内環境の維持をおこなうシステムがホルモンです。ホルモンは内分泌腺から体液中に分泌される化学物質で,ほとんどがタンパク質,一部がステロイドといわれる脂質の一種です。ホルモンは血流に乗り体中に送られますが,ホルモンと結合することのできる物質を持った細胞だけが影響を受けます。そのような細胞を持つ器官を標的器官といいます。 「脳下垂体前葉から分泌される成長ホルモンは,飲んでも効きません。なぜかわかる?」(B) |

|||||

|

1月20日(火)授業 ホルモン2 |

昨日に引き続きホルモンの話。すい臓から出るホルモンは,血糖値を調節します。その他副腎皮質,髄質,生殖腺からもホルモンが分泌されます。 「自分の勉強した結果がテストの点数でわかる。点数に応じて勉強量をかえる。これがフィードバック」(B) |

|||||

|

1月21日(水)授業 浸透圧調節 |

すべての細胞は組織液をはじめとする体液の中に浮かんでいます。したがって,体液が一定の浸透圧を保っていないと,細胞からは絶えず水が失われたり,過剰に入ってきたりします。浸透圧を一定に保つことは生物にとって大変重要です。川の魚は皮膚から水が入りますから餌と一緒に水は飲まず,えらで塩類を吸収し,余分な水を薄い尿として大量に排出します。一方海水魚は,水がなくなるので,餌と一緒に水を飲み,えらから余計な塩分を排出します。 「海の魚は調節を止めると海の中で干物になり,川の魚は水膨れになります」(B) |

|||||

|

1月23日(金)授業 腎臓のはたらき |

腎臓は尿を作るところです。尿には老廃物を排出するという役割と同じくらい重要な,体液の浸透圧を調節するという役割があります。片方で100万個あるネフロンと呼ばれる単位が尿を作ります。まずマルピーギ小体で血液がろ過され,血球とタンパク質,脂質以外の血液が,原尿としてでてきます。次に腎細管で原尿から必要なものが再吸収され,残りが尿として排出されます。この時,バソプレシンや鉱質コルチコイドというホルモンが水分や無機物の再吸収量を調節し,体液の浸透圧を調節するのです。 「水を2リットル飲むと3時間以内に尿として排出されます。3リットル飲むと,・・上から出そう」(失礼 B) |

|||||

|

1月27日(火)授業 血糖値の調節・体温の調節 |

すべての細胞がたよりとする血液中のグルコース(血糖)を常に一定量保っておくことは,我々動物にとって大変大切なことです。特に,栄養不足は栄養の一大消費地である脳に大きなダメージを与えます。そのため,低血糖に対処するのは,大雑把に言って日常的にはグルカゴン,運動時にはアドレナリン,長期の血糖不足には糖質コルチコイドと,3つのホルモンがかかわります。それに比べて,ご飯のあとの高血糖を抑えるのは,インスリンしかありません。 「糖尿病にならないため,糖分の摂取には十分注意しましょう(自分に)」(B) |

|||||

|

1月29日(木)実習 腎臓の観察 |

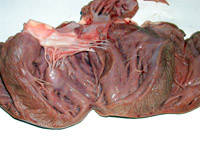

ブタの腎臓を肉屋さんから買ってきて観察しました。1は左の腎臓を腹側から見た写真です。中央に上から,腎静脈,輸尿管,腎動脈が見えます。腎動脈に墨汁を注入しました(写真2)。そのあと,メスで開いてみると,皮質に黒い点が見えます(写真3)。写真4はその点のあたりを削ぎ取って実体顕微鏡で観察した様子です。顕微鏡で見ると毛細血管とそれが糸玉状に集まった,糸球体が観察できます(写真5)。   ついでに買ってきた心臓も見てみました。左心室の筋肉がとても立派です。心室から大動脈へ通じる便には何本もの糸がついていました。(下図)。 「どう眺めても,『オ・イ・シ・ソ・ウ』」(B) |

|||||

|

1月30日(金)授業 環境と植物の反応 |

章を改め「環境と植物の反応」です。私達動物は,生きていくためのエネルギーを得るために栄養を探し食べなくてはなりません。それらの栄養は,もとをただせば植物が光エネルギーを吸収して光合成によって作った有機物です。その植物もまた,自分で作った有機物をからエネルギーを取り出して生きています。植物は光・水・二酸化炭素・温度といった環境要因に影響を受けて生活しています。 「ヒトが光合成できたら,ご飯食べなくていいのに。食べる楽しみは残しておきたいけど。」(B) |