|

5月7日(月)授業 タンパク質1 タンパク質の構造 |

タンパク質の構成単位はアミノ酸amino acidです。アミノ酸はアミノ基とカルボキシル基を持っているため,酸性でかつアルカリ性である両方の性質を持っています。アミノ酸は「主鎖」と呼ばれる共通の部分と,側鎖と呼ばれる部分からなり,側鎖を作る原子団は20種類あります。したがって,タンパク質を作るアミノ酸には20種類あるのです。成人では20種類のうち12種類は体内で不足すると異なるアミノ酸から造り変えることができますが,8種類は作ることができないので食物として取り入れる必要があります。その8種類のアミノ酸を必須アノミ酸といいます。最近スポーツ飲料などの広告によく登場するBCAA(Branched Chain amino acid)というのも,側鎖が炭化水素の枝分かれ構造を持った3種の必須アミノ酸(バリン,ロイシン,イソロイシン)です。 |

|

5月10日(木)授業 タンパク質2 タンパク質の構造 |

タンパク質はアミノ酸が多数ペプチド結合でつながった,ポリペプチドでできています。タンパク質の構造を決定するのはそのポリペプチドを作っているアミノ酸の並び順(アミノ酸配列=一時構造)です。いくつかのアミノ酸がつながるとところどころにらせんやシート状の構造が見られ,これを二次構造といいます。ところどころに二次構造を含みながら全体として立体的な構造ができあがり,これを三次構造といいます。さらにいくつかのポリペプチド(サブユニット)が立体的に集合して(四次構造)タンパク質が完成します。二次以上の高次構造はアミノ酸どうしの水素結合などの「ゆるい結合」でできているので,熱や酸,アルカリ,有機溶媒などにより簡単に立体構造が崩れてしまいます。これをタンパク質の変性といいます。立体構造が崩れるとタンパク質としての機能が失われます。 |

|

5月14日(月)授業 タンパク質3 酵素の働き |

タンパク質は生体内でいろいろな働きを持っています。生体内での様々な化学反応(代謝

metabolism.)を制御している酵素 enzyme もタンパク質でできています。酵素は特定の化学反応の反応速度を著しく大きくする「触媒」ですが,タンパク質であるがゆえの無機触媒とは違った様々な性質があります。 酵素が,特定の化学反応を促進する時には,酵素の活性中心といわれる場所に反応を起こす物質である基質が結合し,酵素基質複合体を形成します。その後基質は生成物に変化し,酵素の活性中心から離れると,新たな基質が結合するという具合です。酵素の活性中心の立体構造が基質ごとに異なっているため,1つの酵素は特定の基質の反応のみを触媒するという「基質特異性」を持っています。 |

|

5月24日(木)授業 タンパク質4 酵素の特徴 |

生体触媒である酵素には,それがタンパク質でできているがゆえの特徴があります。まず,「最適温度」があること。無機触媒による反応では,触媒反応に限らず,化学反応の反応速度は温度が高くなるほど速度も大きくなります。それは反応を起こす物質の運動の大きさによって決まるからです。ところが,酵素補場合は温度が高くなると酵素タンパク質の立体構造が変化して,活性が小さくなります。前の時間に学習した,酵素の熱による変性です。40℃をこえるとタンパクは変性しはじめるので,酵素反応は35℃から40℃が最も反応速度が大きくなるのです。 また,酵素は最も反応速度が大きくなる水素イオン濃度「最適pH」があります。その値は酵素により異なり,胃液に含まれるペプシンのように最適pH=2のものから,中性でよく働くもの,弱アルカリ性でよく働くものなど,さまざまです。 |

|

5月28日(月)実習 タンパク質5 酵素の特徴 |

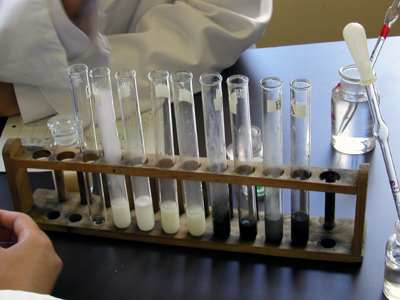

無機触媒では酸を入れようが,アルカリを入れようが,反応速度は変らず,温度が高いと反応が激しくなったのに,酵素では,酸やアルカリでは反応速度が小さくなり,煮沸した酵素では反応がおこらないことが確認できました。 |

|

5月30日(水)実習 タンパク質6 酵素の特徴 |

今日の授業は内科検診のため授業時間の半分しかできませんでした。 前の実験の解説は納得できましたか? 反応速度という概念が理解できたでしょうか? |

酵素の特徴を確かめる実験を行ないました。酵母菌のもつカタラーゼが,過酸化水素を水と酸素に分解する反応を触媒する作用で酵素と無機触媒である酸化マンガン(II)とを比べました。

酵素の特徴を確かめる実験を行ないました。酵母菌のもつカタラーゼが,過酸化水素を水と酸素に分解する反応を触媒する作用で酵素と無機触媒である酸化マンガン(II)とを比べました。