|

||

|

みなさんは、市議会を傍聴されたことがあるでしょうか?ここで私たちの税金の使い道が決められています。平日の昼間しか議会が開催されないので、「土日議会」など積極的な公開に改めていく必要があると思いますが、出来るだけ直に議会を覗いてみましょう。きっと、選挙の時とは違った議員の態度、また、市政の内幕をご覧頂けると思います。時間等詳細は、藤沢市議会のHPにて(http://shigikai.city.fujisawa.kanagawa.jp/)確認下さい。ここで、「会議録の検索」も出来ますし、本会議に限っては「議会中継」をネットでご覧になれます。 |

|

|||||||||||||||||

| 2014年6月14日 『子宮頸がんワクチン接種について性急な「積極的勧奨の再開」をしないよう国に求める陳情が了承される!』 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 2014年1月30日 『善行土地問題−真相解明に至らず「背任は嫌疑不十分」』 |

||||||||||||||||||

1月30日藤沢市議会の議員全員協議会で、今月17日付で横浜地裁により不起訴処分とされた善行土地問題についての報告が行われた。 すでに原田を原告とした土地開発公社による善行私有地取得の是非については「取得には正当な理由がない」との結論が出ているのであるが、それでは一体何のために2千万円ほどの土地を1億円もの値段で市が購入を進めたのか。 残念ながら、その真相は、これ以上は明らかにならず、その責任についても背任とするには「嫌疑不十分」という捜査結果であったのである。 今後は、1億円での購入により公社が被った損失をどのように回復させるのか。市税の無駄遣いを回収できるのかどうか課題が残る。この日の市側説明では、前土地所有者松本氏との交渉で、買い取りの意向は確認しているが文書での確認に至ってはいないとのこと。 来年7月に損害賠償請求の期限を迎えるので、それまでに回収の目処をつけなければならない。引き続き、この点にご注目をお願いします。 ←1月22日付 神奈川新聞 |

||||||||||||||||||

| 2012年3月30日 『100条委最終報告「土地を買戻さないこと、前市長らの刑事責任追及を市長に求める」』 |

||||||||||||||||||

善行の土地取得問題の発覚から2年半、市議会の改選を経てようやく100条委員会が設置されて半年余り。設置当初は「これは市長の専権事項であり、何ら疑惑を生むものではないと否決をしてきた。今回も設置の必要性を感じるわけではないが・・・」と渋々設置に応じた旧市長与党であったが、委員会での証言が進むにつれ、抵抗は沈黙に変わり、新井副市長の途中退職、市長選大敗で流れは決まった。捜査権を付与されている訳ではない限界も明らかとなったが、真相解明に寄与する証言をした職員、関係者、タフな審査に尽力された委員を労いたい。今回の最終報告で役割を終え、責任追及、損害賠償請求など、ボールは新市長執行部、捜査当局に投げられた。買取り差止め訴訟の行方とも絡んで、その判断が注目される。

|

||||||||||||||||||

| 2011年10月22日 『公文書偽造!?懲りない海老根市長が 後援会幹部所有の旧江ノ島水族館跡地を公社に取得依頼−その取得待った!』 |

||||||||||||||||||

100条委員会によって、善行6丁目の私有地を藤沢市土地開発公社が先行取得した際の問題が次々に明らかとなってきた。市幹部による不正を許している要因に、職員の責任を曖昧にさせている土地公社のトンネル会社として役割がある。これが海老根市長になってフル活用され、善行と同じく住民訴訟の対象となっている鵠沼橘・野村不動産のマンション用地取得に加え、100条委員会が開かれているさ中に!新たに疑惑の土地取得が進められているのだ。 |

||||||||||||||||||

| 2011年10月9日『シリーズ100条/3.住民監査に市長同席で副市長が圧力をかけていた!』 | ||||||||||||||||||

「善行地域コミュニティ活動事業用地取得に関する調査特別委員会」(100条委員会)が10月6日開催され、当時、私が提出した住民監査請求を受理した市の監査事務局長が副市長に執拗に圧力をかけられていたことを赤裸々に証言(住民監査請求の詳細は当サイト2009年12月28日付【活動報告】参照)。

(いつ、誰が、どのように言い、どう対応したか?)

(どのように感じていたか?)

|

||||||||||||||||||

| 2011年10月5日『市庁舎BBQ事件−市長の減給処分を巡って何が見えたか』 | ||||||||||||||||||

事件に対する市長の処分を今月給料に限って10分の3減じる条例が僅差で成立。原田トモコ市議への答弁で、以前のパーティーには当時の消防庁も参加していたことが判明。これら新事実が発覚しながら、公表してこなかった市当局。市民からの告発が警察に受理され、真相解明はこれからというのに提案そのままに条例を成立させた市議会の姿勢。以下は採決結果と原田トモコ市議の反対討論。 |

||||||||||||||||||

| 2011年10月1日『議会は市長の減給条例否決を。市庁舎BBQ事件の何が問題か』 | ||||||||||||||||||

海老根市長、新井副市長など市幹部が、市庁舎内でバーベキューを行った際に、消防設備の煙感知器を取り外していた問題は、その処分の甘さに抗議する市民からの告発が警察に受理される展開となった。(参照http://www.geocities.jp/daigiri110930/20110930.htm) |

||||||||||||||||||

| 2011年9月21日『藤沢市の放射能問題に関する現状−原田トモコ一般質問より』 市がどのような認識なのか、現状把握が必要と考え質したので、ほぼ全文掲載します。 |

||||||||||||||||||

▼6月市議会定例会以降の状況ですが、測定地区を5ブロックから13地区別に拡大し、各地区毎に小中学校1校・幼稚園・保育園各1園・公園2箇所について、空間放射線量の測定を地上1メートル、50センチメートルで実施するとともに、新たに地表面から5センチメートルでの測定を8月から実施しております。

▼まず、地上5センチメートルの根拠ですが、土壌における放射能濃度の状況を把握するため、地表に近い、5センチメートルで測定を行っているものです。

▼本市が市内13地区で測定する際に使用している放射線測定器で測定できるのはγ線とエックス線であり、β線の測定ができません。また、購入予定のヨウ化ナトリウム・シンチレーション・サーベイメーターにつきましてもγ線を測定する機種でございます。

▼本市では、8月より市内13地区それぞれにおいて、保育園・幼稚園・小中学校のうち1校・公園2カ所の合計5カ所において、空間放射線量の計測をスタートし、今後毎月1回継続して行うこととしました。この測定方法により、市内全域を面的に捉えた放射能測定を行えると考えており、通学路もその中に含まれると認識しております。

▼小中学校のプールの汚泥については、採取した汚泥の測定方法について県の衛生研究所と相談いたしましたが、プール水の汚泥の状態が一定でなく、適切な試料の採取が困難であったことにより、計測不能となったものでございます。

▼はす池の水につきましては、専門業者により、8月17日に採取したものをサンプルとして、放射性物質濃度測定を行いましたところ、放射性物質は不検出という結果でございました。この検査結果により、安全性は確保されておりますし、川や池の、底の泥につきましては、放射能物質濃度の基準がありませんので、測定を行う予定はございません。

▼放射線の人体への影響は、内部被爆と外部被爆のそれぞれの被爆線量を合わせた実効線量により、評価すべきものとされております。

▼身体にとって怖いのはγ線か、β線のどちらかということにつきましては、放射線の種類、放射線量、臓器特異性によって異なるため、一概には比較できません。

▼放射線による健康への影響につきましては、子どもや妊娠中あるいは妊娠の可能性がある女性の方が放射性への感受性が高いと医学的にも言われております。

▼現在流通している食品の放射能濃度測定につきましては、原子力災害対策本部から示された「検査計画、出荷制限の品目・区域の解除の設定・解除の考え方」に基づいて、厚生労働省が「地方自治体における検査計画」を策定し、神奈川県を含めた各都道府県が実施しております。この検査結果から、藤沢産の食品も含め不検出若しくは暫定規制値を下回った食品が市場に流通しており安全性は確保されております。

▼学校給食及び保育園で使用しております藤沢産の食材の放射能濃度検査につきましては、国が定めたマニュアルに沿った検査を実施する検査機関で7月より学校給食と保育園給食で月に1品目ずつ計2品目実施しており、その結果については、いずれも不検出でございます。市外産の食材につきましても神奈川県が放射能濃度検査を継続しておこなっておりますので、その検査結果からも食品の安全性は確保されております。

▼学校給食で児童・生徒が飲用しています近藤乳業のパック牛乳の原乳は藤沢産を基本として、市内12カ所で搾乳しており、市内産で不足が生じる場合は、平塚市産や他県の原乳で補っております。近藤乳業の原乳の放射能濃度測定につきましては、2002年から現在まで神奈川県の環境放射能調査先に指定されており、神奈川県衛生研究所で放射能濃度測定検査が2ヶ月に1回定期的に実施されております。検査結果については、不検出でございます。

▼給食で使用する県外産牛乳の原乳の放射能濃度測定の検査につきましては、国の原子力災害対策本部からの指示に基づき実施されております。

▼先ほどお答えいたしましたように、原乳については、国から、一時的に冷蔵保管するクーラーステーションまたは、乳業工場単位で検査を行うよう指示されております。

▼放射性物資に関する基準は、様々な機関がそれぞれの基準により、規制値を設けていることは、承知しております。本市といたしましては、今後も国の定めた基準に従って、判断してまいります。

|

||||||||||||||||||

| 2011年8月26日 『シリーズ100条/2.やっぱり!偽装された市長陳情』 |

||||||||||||||||||

「善行地域コミュニティ活動事業用地取得に関する調査特別委員会」(100条委員会)の第三回が8月24日開催され、11人の証人による審査は当事者間で証言の食い違いが続出。今回は、善行自治会連合会会長などが「市民農園の用地確保」を求めて市長陳情したとされる2008年9月18日と、そのための用地の特定を改めて市民自治部長に行ったとされる翌19日に関わった関係者が順次証言。

土地の場所を特定したのが舘野市民自治部長(当時)であれば、『市議からの口利きで計画も無い土地を購入するために陳情を悪用した偽装工作』という話となり、当然、7月に土地の件で動いた新井副市長と舘野部長が工作したことになり、海老根市長の関与も疑われる事態に。特定したのが、板垣自治連会長であるならば『なぜ、その土地を特定出来たのか。誰かに頼まれて、市が土地購入する動機作りに加担したのではないか』という話になる。 |

||||||||||||||||||

| 2011年8月13日 『シリーズ100条/1.不動産鑑定士は「後悔」告白で免罪されるか。』 |

||||||||||||||||||

「善行地域コミュニティ活動事業用地取得に関する調査特別委員会」(100条委員会)の第二回が8月10日開催され、8人の証人を呼んでの本格審査がスタートした。 |

||||||||||||||||||

| 2011年6月21日 『ついに100条委員会設置!始まる前から幕引きへ!?公明党による骨抜きご注意。』 |

||||||||||||||||||

昨日、本会議で善行の土地問題について「100条委員会を設置しての真相究明」と「真相が明らかになるまでは当該・周辺用地の取得に関する案件を審議しないこと」を求める請願が賛成多数で採択された。これは「市民が仕分ける会」岡本徹代表が提出し、16日の議会運営委員会では否決されていたものが逆転した形。委員会では・・・

それが、本会議では・・・

注目すべきは、公明党が16日議会運営委員会で審査された「100条委員会設置を求める」陳情には賛成し、すでに100条委員会をやること自体には了承している点。一方で請願には反対する意図はどこにあるのか、下段は委員会での公明党の討論要旨だが、すでに始まる前から幕引きに入る気満々の姿勢を隠さない呆れた態度。また、みんなの党が割れたことで今後の100条委員会のメンバーに同党が入るのか、他の会派からは誰が委員となるのかなど真相解明が果たせるのかどうか予断を許さない。 <16日議運/公明党討論要旨>

|

||||||||||||||||||

| 2011年6月18日 『平然とウソをつく部長から踊らされる地域経営会議まで/エビネ市政の末期症状−議会運営委員会』 |

||||||||||||||||||

善行地域経営会議の板垣力委員長(当時)から出された「個人情報の保護に対する認識を欠いた政冶活動により、市民の生活に不安と恐怖を与えた市議会議員に対し、公の場での謝罪を促すことを求めるとともに、当該行為に対し藤沢市議会として、その責任ある措置を求める陳情(PDF)」が2月に「趣旨了承となったにもかかわらず、原田議員からは未だに謝罪や説明がない」として、同じく善行地域経営会議・定永哲雄委員長が陳情を提出。(以下は16日審査要旨)

・・・・冗談じゃない!そうであれば、原田市議はどうやって善行市民センターが作成し保有していた名簿を手に入れたのか?それこそ不法侵入や窃盗などで訴えていただけるのか?

・・・地域経営会議の「コウモリ的」二面性がここでも都合よく利用されているのである。【ふじさわ市民の党ニュース10.10月善行地区特別号】(PDF)の内容、それを配布した行為が、「みだりに」「配慮無しに」という評価に当たるのかという事については一貫して言及を避けてきた議論。当該行為は政治的な主張として、善行地区の地域経営会議が担っている「市当局の総合計画の一端となる地域計画案に住民から反対の多い善行6丁目の土地を入れ込む意思決定」が「善行地区住民の総意」かのように不当な形で行われていることを批判して発行、配布されたのであり、批判されると「私たちはボランティアで善意の組織なのに・・・」と別の顔で司法に訴えることも敢えてせずに極めて政治的な意図で陳情を出してくる。 |

||||||||||||||||||

| 2011年6月9日 『浜岡原発廃炉を求める他、放射線測定・公表などを求める陳情11件提出される!』 |

||||||||||||||||||

藤沢市議会6月定例会で審査される陳情の提出締切日となった7日、福島第一原発での事故を受けて、それに関わる陳情が相次いで提出された。 浜岡原発の廃炉を政府に要請する意見書提出を求める陳情

|

||||||||||||||||||

| 2011年2月20日-『原田トモコ市議に謝罪を求める善行地域経営会議の陳情の正当性』 | ||||||||||||||||||

原田トモコ・タケル事務所 |

||||||||||||||||||

| 2010年12月21日- 『武田薬品「安全協定」に地域主権のリスクコミュニケーションを』 | ||||||||||||||||||

12月市議会に、武田薬品工業湘南研究所の環境保全に関する協定案について市から報告があり、これに対して、『環境保全問題と合わせて焼却炉の稼働中止など市民生活の安全と市民参加の安全協議会設置等を含んだ安全協定の締結を求める』との趣旨で「武田問題対策連絡会」から請願が提出され市議会での審査となった。 双方の違いを象徴するのは「リスクコミュニケーション」についての考えである。市案の第4条は『甲(藤沢市)及び乙(武田)は、地域住民との相互理解を推進するため、積極的にリスクコミュニケーションに努める。』とあるが、請願者案の第4条は『甲及び乙は、地域住民・市民との相互理解、リスクコミュニケーションを推進するため、甲、乙並びに地域住民・市民代表参加の環境安全協議会を設置するものとする。地域住民・市民代表には近隣住民ならびに研究所3km圏内の市民、排水流域・河口流域住民を含むものとする。前記協議会の場においては、地域住民・市民を代表する者の他、行政および市民の推薦する専門家の出席も認められ、今後の安全対策につき、地域住民・市民は行政とともに乙との合意形成に参加する機会が保障されること。』と踏み込んでいる。市と事業者間の取り決めで事足りるとする市の協定案は、事故時にのみ村岡地区内住民に限って研究所への立ち入りを可能とする内容になっているが、これでは本末転倒。普段の安全管理について事前の十分な情報開示が、業務の適性、リスク予防を担保する上で重要になるのだ。そして、それがどのような基準に基づいて行われるべきか「地域住民・市民参加の環境安全協議会の設置による」合意形成が必要なのである。 動物の焼却炉も、事業所外での代替策が可能か、量的な制限は設けられないか、各々の環境基準について最低基準を満たせば良いというのではなく、より先進企業としての国際的な先進例などとも照らした協議が行われる事が求められる。そうした合意形成に事業者が積極的に臨むこと自体が何より、長期的に地域の中で歓迎される事業者としての信頼につながるのであり、市も、地域生活における安全、環境保全に関与しようとする住民の積極性を活かす事ができなくては市民経営と言えない。環境先進都市をうたい地域主権を掲げる市長の姿勢からすれば、住民と事業者が共有する地域主権を代行する協定では困るのだ。 請願に対する採決結果は以下の通り。 【賛成】共産党(3)、アクティブ藤沢(原田トモコ) |

||||||||||||||||||

| 2010年09月28日- 『えびね流「地域主権」は末端まで黒塗り。地域経営会議の闇』 | ||||||||||||||||||

以下は、9月17日本会議での原田トモコ市議の一般質問からの要旨。そして、それに先立つ15日に善行市民センターで行われた善行地区・地域経営会議(全体会)の様子であるが、あれだけ地区全体集会で批判が集中した「6丁目の土地」問題についての検証を(全体会)には一切持ち込ませず、「地域まちづくり計画」の中にその土地利用を盛り込むために有無を言わせない異様な空気。おそらく、集会以降この日までに、傍聴が認められず議事録も残さない(部会=秘密会)で、「6丁目の土地」利用を復活させるために相当強力で恣意的な力が働いたのであろう。勝手な憶測かどうか、地域経営会議の委員だけが知っていると思われる。真実を知りたい方、疑問を呈したい方はそちらにお問い合わせ頂くか、是非、10月30日地区全体集会にご参加を。 ■原田トモコ市議 8月17日の善行地区「地域まちづくり計画(素案)」に関する地区全体集会で、「地域コミュニティ活動事業用地」(「6丁目の土地」)について地域経営会議で取り扱うべきではないとの多くの意見が出たが、どう扱うのか。また、この土地が今後策定される「地域まちづくり実施計画」に盛り込まれた場合、地域住民から、地域経営会議の責任が問われることになると思うが。 ▼9月15日/善行地域経営会議(全体会)要点 |

||||||||||||||||||

| 2010年08月08日- 『善行では問題の土地を「前向きに使いたい」のか!?』 | ||||||||||||||||||

6月23日議会最終日に原田トモコ市議が一般質問で市当局と交わした質疑応答が改めて焦点化している。問題の土地利用を巡って地元善行の地域経営会議が「具体的な検討に入っている」とする市長。ホントにそうなのか!?当面、善行地区から目が離せないので要旨抜粋を記しておく。因みに「地域経営会議」とは、海老根市長が昨年市内13地区毎に設立。『「地域主権型・地域完結型のまちづくり」を実現するため、地区の将来像や目標を話し合ったり、市の予算や施策に対する意見をまとめて市に提出するなど、地域住民による地域自治の意思決定機関となるもの(市のHP)』とされている。 ■原田 地域経営会議が第2段階は「いらない」と判断したら新総合計画におけるそれぞれの計画にも位置付けずに終わる選択肢も地域経営会議に委ねるという事でよいか。(担当部長によれば「第1段階は金子の森及び当該土地につながる赤道を整備。第2段階は市のみで整備計画を策定するのではなく、現在、地域経営会議において部会も設置し、同会議が策定する新総合計画における「地域まちづくり計画」「地域経営実施計画」の中に位置付けられる事になる」との説明があった) |

||||||||||||||||||

| 2010年06月29日- 『土地公社問題「100条委員会」反対会派の言い訳』 | ||||||||||||||||||

6月18日「土地開発公社による善行の私有地買い取り問題についての請願」の採決が本会議であり、3月定例会と同じく「100条委員会」設置賛成17反対18で否決された。本会議で反対派は一切討論もせず、とは言え前々日の委員会で反対討論をした公明党と前回反対したさつき会について報告しておく。 ■16日議会運営委員会/公明党の討論趣旨『そもそもこの善行の土地の購入は、市長の政策判断によるものであります。市長は住民から4年に一度の直接投票によって選ばれた市長でありまして、その市長に与えられた専権事項であります。その市長の政策判断によって行われている事務執行におきましても、何ら瑕疵は見当たりませんし、これまで議会で度重なる審査の結果を見ましても、今のところ大きな疑義があるというふうには捉えていません。』同じ反対でも同会派の3月議会での討論要旨は『市としての考え方を議会、市民に十分に説明をし、意見を求めることが必要であったと考え、今後は意思決定の手続を明確にし、その過程を記録し、十分な牽制作用が機能し、市民に対する説明責任を果たし、市民に不信と疑念を与えることのないようにする。(と記された監査の「補足意見」を読み上げ)我が会派は、これらの要望には理解を示すものであります。』として、『我が会派は100条委員会の設置については調査事項の明確化がされる中において判断するという慎重な立場をとっていること、そして、今回提訴がされたことによる参考人への影響などもかんがみ不採択とします。』としていたのだから、明らかに、真相究明の必要を否定しない姿勢から問題無しとの判断に後退したのである。 |

||||||||||||||||||

| 2010年06月08日- 『矢島市議が全議員対象「口利き」調査を文書で依頼』 | ||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

| 2010年05月23日- 『市長「早くしないと開発されるから購入」は無知か騙しか!−総務・建設連合審査会』 | ||||||||||||||||||

5月10日行われた善行問題についての審査で市長がはじめて出席し、問題の土地について自ら『購入ありきだった』『他の方法については相談していない』と説明。しかし、強調されてきた「緊急性」について、"そもそも民間が購入できない土地"であるならば、この「購入ありき」と急ぐ理由は失われるのである。実は今回の「不動産鑑定評価書」に記された「鑑定評価により求める価格の種類」は「正常価格」(合理的な自由市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格を求めること)とある。つまり、この鑑定書に示された条件の下であれば、行政でなくとも民間業者も等しく同程度の金額で購入するであろう価格が算定されているとの表示となり、これに誤りが無ければ民間との競合を前提とした市の説明もつじつまが合うのだが・・・。以下の原田トモコ市議の質疑から、この鑑定評価書自体の偽りが透けて見えてくる。 原田 「鑑定評価書」にある「鑑定評価書の条件」に接続道路部分の生産緑地の解除が記されていないのはルール違反ではないか。「正常価格」とあるなら条件に付すべきではないか。国交省の「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づく「不動産鑑定評価基準」にもあるし、他の鑑定士の方も「条件に付さないとは考えられない」と伺った。 図面は「不動産鑑定評価書」に示された開発想定図。『北東側約2.7メートル未舗装通路は建築基準法第42条2項道路ではなく、隣接地を買収して開発道路を設ける必要がある』とは評価書に記載されているが、隣接買収部分に生産緑地が掛かる事もその解除の実現性などについても触れられていない。(この日改めて、土地取得前に隣接する生産緑地を所有する地主とは一切市が話しをしていない事、以後も取得に向けて了解を得ていない事が確認されている)

|

||||||||||||||||||

| 2010年04月26日- 『「口利き」している議員だけ拍手する茶番劇−総務・建設連合審査会』 | ||||||||||||||||||

松本氏が売却を矢島市議に依頼したとされ水面下で市が購入に向けて動いていた土地と、市民農園用地として「陳情」で「市に確保して欲しい」と善行自治連会長から要望された土地が同一であった事を、「陳情」が出るまで誰も知らなかった・・・なんて誰が信じられる!?矢島市議は、善行市民センターに赴任して3ヶ月の『主幹にだけ相談した』のであって、市長、副市長どころか市民センター長にも話していないと説明。しかも、あくまで『売却だけではない活用を前提に考えた』ので『買って』とは市に一切言ってないと証言。創作された脚本は、勝手に当時の主幹が気を利かせて『買って活用』に変えてしまったという茶番劇。松本氏は『地元での活用を基本に依頼したもので、地元企業や団体等にも精通している矢島市議にお願いしたもので市への売却を前提としたものではありません』と文書で回答してきたのに対して、原田トモコ市議が『(市民センター以外に)地元の民間とかに働き掛けはしたのか』との質問に矢島市議は『収益上がらないものを持っていけない』といった趣旨で答弁。最初から、"市に買わせるしかない物件"であるという認識にあった事を白状したわけだ。何より、「陳情」を出した板垣自治連会長も矢島市議の選挙支援者であり、同じ支援者である松本氏の話と「陳情」が全く無関係に進行していたという事が有り得るのか!?改めて、100条委員会によって疑惑の追及をせずにうやむやに出来ない事だけはハッキリした。「口利き」について問われて『口利きが不当なら、他の議員についても市に調査を求めたい』と開き直る矢島市議の発言は、追及する同僚議員への牽制でもあろうが、そう言われて、なお100条委員会設置に反対する議員がいるとすれば、やましい所業を自ら認めていると言われても仕方がない。 (次回の連合審査会は5月10日予定。この日は市当局に対する質問) |

||||||||||||||||||

| 2010年03月19日- 『疑惑隠しを許さない!100条請願を否決−不要な議員は誰か』 | ||||||||||||||||||

議会運営委員会に付託されていた土地公社・用地取得疑惑に関して100条委員会設置を求める2件の請願が3月15日審査され、採決の結果不了承となっていたが、本会議においても18日早朝4時前に全議員を対象に再び採決が行われた。委員会採決で不了承に回った市長与党三派から一名の議員が造反して良識を示したものの、残念ながら請願の趣旨に賛成17反対18で否決。12月議会に続き今議会でも100条委員会設置は見送られた。この採決に先立ち行われた来年度予算案の採決では、与党「ふじさわ自民党」から100条設置に賛成して分離、他会派からの合流組と結成された「自由松風会」が一般会計予算に反対。やはり、100条設置賛成派の「かわせみ会」が前年度賛成から一転して一般会計予算案に同じく反対する事態に。海老根市政への対応は土地公社の問題と「地域経営会議」などに対する賛否で完全に2分する市議会へと様変わりしたと言える。6月市議会には議員の定数削減問題の議論が予定されているが、一般的に減らせばいい訳ではない。誰が不要なのか、これらの市政課題を巡って海老根市政に無批判で追従している議員が誰なのか。この日の市議会の結果は少なくとも来年4月の選挙まで語られていかなければならない。 ■3/18「土地開発公社による善行の私有地買い取り問題についての請願」 ■3/18「平成22年度藤沢市一般会計予算」 |

||||||||||||||||||

| 2009年12月17日- 『議会最終日−土地公社疑惑を闇に葬りたいのは誰か!?』 | ||||||||||||||||||

12月11日議会最終日。土地公社疑惑について、先の9月市議会での説明に様々な矛盾が発覚しながら一切虚偽を認めない副市長に、最終日に急きょ質問さえ認めない一方的な「説明」を行うことで幕引きを図ろうとする市長。対して真相究明を果たすべき市議会は市民からの陳情を不了承とし、最終日に議員有志によって提案された「100条委員会」設置による調査の決議についても反対多数により本会議で否決。その中で、公明党議員から重ねて「疑惑とは何か?」「100条でなく98条で事足りる。」といった趣旨の発言があった。採決結果となぜ「100条委員会」設置が必要なのか改めて記す。 ■12/4(金) 「土地開発公社による善行の私有地買い取り問題についての陳情」 <陳情項目> 「100条委員会」による審査をはじめ徹底した真相の究明に市議会が当たること。真相が明らかになった時点で、市への損害賠償責任なども含めて、公金支出に関わる責任の処し方についても市議会が明らかにすること。 【陳情賛成】 栗原、柳田、植木(以上かわせみ)、柳沢(共産) 【陳情反対】 竹内、塚本(公明)、井上(さつき)、市川(自民) 【退席】 三野(さつき) →可否同数により委員長裁決。松長(自民)反対→陳情不了承に。 ■12/11(金) 「100条委員会」設置による調査の決議を求めた議員提案 『なぜ、「100条委員会」なのか!?』 |

||||||||||||||||||

| 2009年11月03日- 『善行「市民農園」用地が一億円!?公社の土地買取価格の闇』 | ||||||||||||||||||

『地域の特性に応じた施策が展開できるよう権限と予算の地域移譲を図り、地域主権型・完結型のまちづくりを推進したい』と提案された「地域経営会議」が13地区で前倒し設立されているが、扱う予算や権限の拡大に見合った責任について不明確で、地域の民意を代表するには委員構成にも偏りが目立つ。これでは特定の人達の利益追求に陥る可能性や、予算配分を求めて市長・中央官庁への忠誠心を試される危うさが指摘されていた。そんな中で、藤沢市土地開発公社が昨年度、市からの要請で購入した善行の土地を巡る疑惑が市議会で浮上。「地域主権」を標榜する市長はどう説明するのか? |

||||||||||||||||||

|

経過は、昨年9月18日に善行地区自治会連合会が「市民農園についての陳情」を市に提出。話し合いの中で具体的な場所の提案もあり、市は10月28日付で用地取得を公社に依頼し、陳情者に前向きに検討する旨を11月11日回答。同25日にはその用地にさがみ農協が掛けていた3300万円の根抵当が外され、年明け1月7日に公社が取得。これを市が2013年度に買い取る計画となる。『陳情にあった市民農園としての利用に限らず、地区内の市民が集えるコミュニティ作りのための場所として取得した』と市は説明するのだが、公社の当初計画には無い取得であり、相続等による緊急性も認められないながら、条件が整っていて『スピード感を持って年度内の処理ができると判断した』として、近隣の緑地「金子の森」との一体的な活用を念頭にしている事が強調された。ところが、一年たった今も具体的な事業内容について『取得してまだ一年たってない。今後早急に精査していきたい』と矛盾した現状で、いつから農園なり、コミュニティの場として利用できるのかさえ明確ではないのだ。買取価格にして約一億円とされる当該用地と | |||||||||||||||||

| 「金子の森」の間には更に第三者の土地もあり、それらの買収など総事業費用も不明なまま、今後の買収交渉などに関わるからと、金額の詳細や鑑定評価も出せないというのでは、市民の税金の使い方として納得のしようがない。一度は経済部農水課が購入を拒否する判断をしていたのではないか、との質問に答えた副市長は『それが地元の総意なのかどうか等、担当部局で判断できない中身については、最終的には私が現地を見に行って総合的に判断して一応今回買うという決定をした』『市長のマニフェストにも合致する』と強弁し、あくまでも地元の総意である事を根拠にしたのだが・・・。土地所有者に関わる様々な噂話や、陳情に立ち会った市議の存在なども憶測を呼ぶ中、市として市民に対して改めて説明を行わずに問題を曖昧にするようでは、市議会定例会の中では果たされなった市長の説明責任にも及ぶ事態となるであろう。 | ||||||||||||||||||

| 2009年09月24日- 『政権交代で自治体も問われる!麻生「補正予算」のムダを自主返上せよ。』 | ||||||||||||||||||

前政権の補正予算執行に待ったがかけられ、自治体でも対応が問われるはずが、何事も無かったように「予算を消化すべし」という体質が垣間見える。9月9日市議会・総務委員会に、小・中等各校1台69万円の50インチ「電子黒板テレビ」と各クラス1台が16万9千円もの32インチ「液晶テレビ」の設置、合わせて2億円超の予算が提案されたのだが、以下は、これらの補正予算案に疑問を呈した原田トモコ市議の討論要旨。 「本当に必要な補正か疑問も見受けられた。これらは麻生政権による15兆円とされた「経済危機対策」の中身でもあり、これらを発動した当の政権が総選挙で惨敗し、総論として否定された予算がこうして、いま現場にもたらされようとしているのを自治体行政がそのまま受けていく事で良いのか。既に交付されていた農水省の基金が凍結されたりしている。私は民主党のマニフェストを全てにおいて支持する訳ではないが、その実現のために確保しなければならない財源とされていたからという以前の問題として、国の出す補助金などに対して、とにかく貰えるものには手を挙げるという姿勢は、この政権交代を機会に改めていくべきではないか。『国からの補助金もそれも市民の税金だ』という感覚が麻痺してきた事の自覚が地方行政にも求められている。前政権の「バラマキ」だと批判した立場からすれば、全てとは言わないが、精査して、ムダと思われるものは、自ら返上していく事がなければ、本当の地方分権、地方主権といった論議をリードする事は出来ない。本来ならば民主党から各省庁に対してだけでなく、党所属の自治体議員などを通じて、各首長にも「前政権のバラマキ返上」を自己申告する呼びかけぐらいあっても良いかとも思ったが、緊急の事態の中で一言申し上げておきたい」 |

||||||||||||||||||

| 2009年03月25日-『稚拙?悪意?新教育委員の資質で問われる市長の資質』 | ||||||||||||||||||

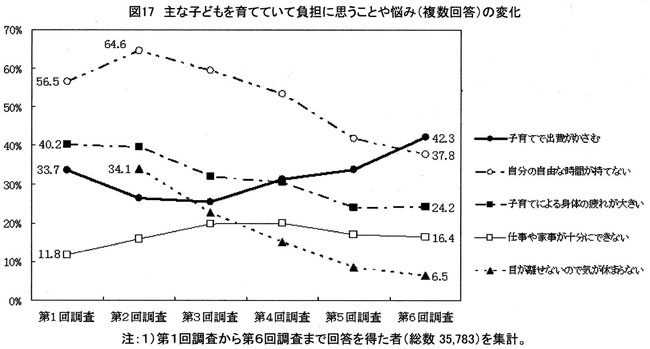

3月18日最終日になって、現教育委員の辞任と新しい教育委員の任命について議会に同意を諮る提案が行われた。来年度に教科書採択も控え、市長と同じ松下政経塾出身者他、市長肝いりの新教育委員で何をしたいのか、教育理念を議会で問われても『現場主義』としか説明できない(しない?)わりには教育行政への介入を強化する市長の意図、政治姿勢がその人物の評価を巡って垣間見える。市議会を二分した異例の人事であるにもかかわらず新聞各紙が何一つ報道しないのも異様だ。以下、提案に反対した原田トモコ市議の討論要旨より。 −教育委員の任命について『従前より、人事案件は議会の全会一致での同意を頂くことを前提に提案しており、今回も同様に考えています』と市民団体からの公開質問状に回答しているが、それを敢えて反故に、議会に有無も言わせない選定には大変疑問であり今年度予算全体を貫く組織改正の象徴的な問題。そこまでして、どれほどの人物かと思えば、特に、松下政経塾出身の方について、市長ご自身の資質が問われる問題だと思う。その人物の評価を広く知らしめるものに『活力ある教育の再生を目指して』と題した提言がある。その人物もメンバーの一人であった『PHP教育政策研究会』が2005年に発表しネット上でも公開されているものだが、結論から言えば、この提言が如何に稚拙な内容か、このような提言を恥ずかしげもなく公にしている人物を、子供たちの教育に携わらせ、本市の教育方針に大きく関与させるような事はあってはならないというのが私の立場である。以下、端的な例を紹介すると、ここで当会は『学校・教師・親・教育委員会を元気にする提言』と題して、いくつもの具体的な学校経営、教育方針に係わる提案をしているが、それらの是非以前に、その提言の前提となる『私たちの基本認識』という部分に全ての本質が表現されていると言って良い。その中の(社会について)と記された結論部分では、バブル崩壊以降、『大人として、親として、子育てや教育に自信が持てなくなってしまう。その自信の喪失が、子供の問題行動に拍車を掛ける遠因の一つとなっているのである。』としながら、主因は何なのか、遠因に二つ三つはあるのかは何も語られていない。また、(子供について)とした部分では、非行や不登校、学力低下など『実に多くの問題が生じている』として、『その原因の重要な要素の一つとして、・・・人間性・人格の形成不全という問題が指摘されるようになっている。』としながら、やはり、他の要素は何一つ示されていないのだ。ちなみに、学力低下の問題などは、学力格差の拡大が確認され、その主要な原因に親の経済格差が反映しているとする分析、調査が広く認識されつつあるのに、この格差の影響には全く言及が無い。敢えてそれを語らない『基本認識』とは何か?その作為的な文脈は(親について)とした部分に、より悪意をもって語られている。そこでは『厚生労働省の調査によれば、「子供を持って負担に思う」と答えた人が8割を占め、その理由第一位に「自分の自由な時間が持てない」が挙げられている。』として、『こうした親の考え方の根底には、子育てが自由を束縛し自己実現や収入を得る機会を奪っているという損得勘定がある。この意識こそが少子化の根因ともなっている。』と上から目線でまとめているのだ。現役で子育てをしている私などは見ただけで拒否感を覚える文章だが、悪意と言うのは、この論拠に引用されている厚労省の統計−これも生のデータを見れば、一方の設問に『子供を育てていて良かったと思う』と99%の親が回答している事実には触れない手法だ。ある意味子供を育てていれば当然の葛藤がある。偉そうに言われなくても、親も子供の成長とともに不十分であっても成長する。しかも『負担に思う』ではなく、厚労省は『負担に思うことや悩みは?』と問うているのだ。実はこの調査が同じ対象に継続して行われているのだが、この提言以降、最新データによれば、その理由も『自由な時間が持てない』は約22%減少し、逆に、『子育てで出費がかさむ』が当時から約17%上昇して第一位となっている。最新データでは当時の子供が5歳となって、当然環境の変化も反映しているのだと思われる。つまり、悪意なのか、少なくとも、自説のために客観的な事実を都合よく抽出したり、一面だけを捉えてもっともらしく『自信が喪失されている』だから『元気にする提案』なのだという非科学的な結論だけが先にあるのだ。この研究会の主査とされる人物が『新しい歴史教科書をつくる会』の要職にあった人物である事からイコール今回市長ご推薦の教育委員候補が同じ歴史観をお持ちだかどうだかは知り得ません。提言の中にある、歴史観についても多々意見はございますが、問題はそれ以前に、稚拙であり、作為があるとすればそれは悪意であり、これを世に出して恥じる事が無いとすれば教育者とはとても認めがたい話だという事。よって、この度の教育委員会の任命については不同意とさせて頂く。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 2009年03月12日-『公園のホームレス排除に執着する某市議の予断と偏見』 | ||||||||||||||||||

以下は、2月20日の本会議での三野市議の質問要旨 −『公園のホームレスの退去と指定管理者の関係について。以前市民の方と確認した新林公園の山の中に二箇所ほどブルーシートを使って居住スペースを作っている場所があった。他の公園でも寝泊りしている人が居ると聞いている。現在、景気の回復も見通しがはっきりしない、失業者も増えることはあっても減少するという事は考えられないのかなという非常に悲しい状況なんですが、暖かい季節に向かい、公園で寝起きするホームレスも増えてくるのではないかという心配もあります。ホームレスはかわいそうな人だというご意見もあるのですが、公園は公共の場所で私的に占有して寝泊りするって事は絶対黙認したり許してはならないと考えておりますし、公園を利用する子供たちの保護者などは不審者による事件等を連想されることが多いので不安を与える事ですとか、食べ物の煮炊き、暖を取るために、禁止しているはずの火を使うこともありますから、火災によって近隣に被害を与える心配もあります。仮に人が居なくても放置されたブルーシートが物陰となったり、放置物には火元となる危険物が含まれている可能性もありますし、犯罪機会の増大、治安が悪いというイメージが定着してしまう、公園は怖いところだというイメージが定着する事になりかねないので、行政側、指定管理者が対応して頂きたい。放置物などによって、子供たち等が何らかの事故、事件に巻き込まれるということが無いとは言い切れませんし、そうなった場合に行政側に管理責任が追及されるという時代。指定管理者はこうした状況を市側と共有されているのか?公園利用者が事件、事故に至らなくても、不安感、不快感を持つというホームレスが寝起きするとか放置物が放置されるといった状況についてどのように対応され、今後どう対応するのか?市民から不安や苦情が届き、強制撤去してくれという意見が多い。一方、人権問題等も十分承知する。施設入所を経て自立して、できれば納税者となって頂く支援をしていくのがよいのだが県、警察等との連携は?』 年度末に懸念される更なる雇用情勢の悪化を『悲しい状況』と言いつつも、ホームレスを『雇用対策』の対象者というよりも、とにかく目前から排除する対象としてしか見ていないようだ。三野市議のホームレスに関する発言が毎議会のように執拗なので行政がこれに応じるような答弁をし出したり、この件でマスコミ等が何も報じない事態にも異常を感じているので改めて問題にしていきたい。 |

||||||||||||||||||

| 2008年12月26日-『「定額給付金」を白紙とするよう国に意見書提出を求める請願否決』 | ||||||||||||||||||

私が「定額給付金」を白紙撤回するよう意見書提出を求める請願を市議会に出したのが11月26日。その後に市議会の会派構成も変わり請願は不採択となったのだが、今回の件では、松沢県知事が給付金を指して「愚策」と明快に表明し、11月22日付の神奈川新聞によるアンケートでは、藤沢市長も給付金に「反対」と回答。「一過性の対策で経済効果は見込めない」と端的に表していたのだが、議会が始まると公明党議員からの攻勢が始まり、『市内で給付金が消費されるよう対策を』『市が上乗せする買い物券の発行を』といった懲りない質問が相次いで市当局もこれに気兼ねしたのかトーンダウン。原田トモコが一般質問で改めて『給付金を白紙にしてその財源で為すべきは、いすゞ自動車の解雇撤回対応をはじめ緊急雇用対策である』旨を訴えたが、市議会に議席を有するいすゞ労組出身市議はじめ市議会に複数の議席を有する労組系市議からは具体的な提案は聞かれずじまい。国会では野党が給付金を予算案から分離させ改めて雇用・経済対策を国会で成立させるよう共同で提案しており、与党内にも呼応する動きが伝えられている。政界再編も絡みつつ、どこかの市議会よりはまともな緊張が続きそうであり、年頭からの国会の動向には引き続き注目したい。 【請願反対】かわせみ会(「社・民ネット」+「進政会」4人)、ふじさわ自民(旧「進政会」)、さつき会、公明、湘光クラブ 【賛成】共産、市政市民派、アクティブ藤沢(原田トモコ) |

||||||||||||||||||

| 2008年12月17日-『会派分裂騒動の正体−議案、請願等への対応で試されたのは誰か。』 | ||||||||||||||||||

最大会派が分裂して市議会が新しい会派構成になった12月1日。進政会(12人)から保守系無所属4人が脱退、社・民ネット(5人)に合流して「かわせみ会」(9人)が最大会派に。残った自民党公認・推薦組を中心に「ふじさわ自民党」(8人)が発足。事前の噂などはともかく、市長の提出する議案や、市民からの陳情・請願への対応でいずれ正体が知れるものと見ていたが、案の定、いくつかの場面でその一端が現れた。『「定額給付金」を白紙撤回するよう国に意見書提出を求める請願』を巡ってだが、提出した私とすれば当然、国会で野党の立場となる方々からは賛同を頂けると考えていただけに残念ではあるが、委員会でも本会議でも討論も無しに否決に回った「かわせみ会」、「さつき会」が会派内の融和を優先させた事は一目瞭然。また、先の市長選挙で海老根市長を応援し自身の一般質問で「百歳以上の高齢者に医療費助成を」と訴えたかと思えば市長がそれに即応するデキレースを演じた某自民党系市議。その彼が主導したと言われる分裂騒動に相当なシコリを残して飛び出したベテラン保守系議員らを迎えた「かわせみ会」ではありながら、経緯も含めて問題点の多いその「福寿医療費助成制度」にあっさり賛成するあたり、「ふじさわ自民党」との違いをどのレベルで体現していくつもりなのか首を傾げざるを得なかった。やはり、与党でいたいという立場が何に対しても勝るのか、分裂騒動が単なる私怨の域に留まり、市長、市当局への与党度合いを競うようであっては困るのだ。とは言え、この機に主導性を発揮できない野党系議員らの存在が何よりも情けないと映るのは私だけか。そんな非力な議会を見て取ったのか市長のスタンドプレーが目立ち始めた12月議会も終盤である。 |

||||||||||||||||||

| 2008年11月19日-『市政の現状−格差とムダを放置するな。昨年度の決算より』 | ||||||||||||||||||

以下は10月2日本会議で行われた07年度決算に対する原田トモコ市議の討論要旨。海老根市長が選挙で掲げた『マニフェスト』を遂行していくには現場の実情などに応じた柔軟な修正があって良いのだが、市長あるいは副市長の独裁がまかり通るのか、行政現場が硬直したような市政運営も見受けられる。現状での市政の課題を整理する意味で参照されたい。 ■格差の放置 昨年度は定率減税の廃止、税源委譲、65歳以上の非課税措置の縮小など「税制改正」による影響額が一番大きく、市には増収となったが、一方で市民の負担増やサービス低下はなかったか、市民税額を基準に算出されていた国民健康保険料など様々な市民サービスに少なからず影響を与えた検証が必要である。寝たきり、認知症の在宅高齢者へのオムツ支給や幼稚園就園奨励金については、「税制改革」の影響で収入に変更がないにもかかわらず助成対象から外されたり減額となる方にフォローが為されていない問題があった。他にも「老人福祉センターのお風呂の入浴者数」は有料化以降、利用者数の減少が見られ、先の議会で私も、無料デーの設定などを通じた検証の必要を提案したが、更なる利用者減が明白となっている。また、「高齢者はり・きゅう・マッサージ治療事業費」および「老人入浴助成事業費」は利用人数が減少したが、使いたい方が皆使うことができているか広報の在り方を含めて今一度検証する必要があり、後期高齢者医療制度の対象と一方的にされている75歳以上の方の健康増進事業として今後も継続して頂きたいと思う。ところが、財政当局からは「扶助費の伸びに関して、今後は社会的、時代的要請である小児医療費の助成のような事業は拡大していくが、その他については廃止または見直ししたい」との見解。20年度に入り市長のマニフェスト実現のため数々の補正予算が組まれてきたが、特に子育て支援事業についてはどの施策も一律補助となっていて所得制限が設けられていない。高齢者においても子育て世代においても、進んでいる格差の拡大を是正するために、所得制限をつけ財源の捻出をし、より所得の低い層への負担軽減を図るべきであり、それこそがより望ましい分配なのではないか?そういった視点が無いために、財政上から"一律削減"もしくは、余裕ある対象者へも"一律支給"といった現場の実情を無視した施策展開となっている。こうした点についてマニフェストにどう書いたかに固執せず柔軟に転換を図るべき。 ■ ムダの放置 一方で、6月の質問で「早急に抜本的な経営改革に取り組むべき」と指摘した「堆肥化センター」は、以降、やはり原材料の一つ剪定枝の量がさらに減っている。食品残渣は増えてきたが、今後県の方で食品残渣を飼料化するネットワーク作りに乗り出すという話もあり、食品残渣を巡る争奪戦はさらに激化するであろう。原材料の確保もさることながら、堆肥の販売状況について今年度220万円にしかならない事態は大変深刻で、1億円とされるランニングコストには焼け石に水。いい加減な公共事業にどれほどの税金を注ぎ込むのか?削るべきところはこうしたところにこそあり、扶助費を削ることばかりに議論が偏っているのは大変疑問。同様に、村岡地区の新駅建設を前提としたプロジェクトも、JR側の費用負担が明確にならないまま「村岡のまちづくり会議」が立ち上がるという狭い範囲の方々だけで事を進める新駅在りきの姿勢に危うさを感じる。本市の少なからぬ財政負担を伴う事業でありながら、全市民に問うことなく、既成事実だけを先行させることには反対。また、横浜藤沢線について、そもそも財政不足を生じている県が事業費の概算すら示さないまま、沿線住民にだけ了解を求めれば事業計画が進められるとする古典的な公共事業の進め方を改めるべき。海老根市長も早期着工を推進するが、川名緑地保存とも相容れないし、道路特定財源見直し必至の中、財政負担の問題をきちんと説明した上で計画そのものの是非を市民に問うべきだ。 |

||||||||||||||||||

| 2008年07月04日-『「市長の多選自粛条例」成立にみる最大の「弊害」』 | ||||||||||||||||||

先の市長選挙の「マニフェスト」を受けて、『市長の職にある者は連続して3期を超えて在任しないよう努める』という条例案が議会最終日に提案され賛成多数で成立した。「提案理由」は『幅広い権限が集中する長の地位に一人の者が長期にわたり在任する事により生ずるおそれのある弊害を防止するため』とある。文面上は『生じない』可能性の方が高いと解釈される事はさておき、行政改革で名を馳せ、「合併しない宣言」「もったいない図書館」などで有名な根本矢祭元町長は町民に乞われて連続6期町長を務めた。そんなトップを藤沢市民が求めるのは無理という話か。最近の「多選自粛」の条例化の流行りは、ここ数年、各地で県知事が逮捕される汚職事件などに端を発しているのだが、5期目で逮捕された福島県知事の他、前和歌山県知事は2期目、前宮崎県知事は1期目での逮捕。(06年12月22日付「今週の一言」参照)最近の太田前大阪府知事(金銭問題で3期目の立候補断念)のケースを見ても、任期の長短ではなく、特定の企業、団体等との間で見返りを期待するような金銭的・人的関係が存在する事に起因しているように見受けられるのだが。『生ずる弊害』を本当に排除するために、何が求められているのか。わざわざ議会最終日に「条例案」を提案して、議論を充分に保障しない姿勢は3期務めるまでも無く『幅広い権限が集中する長の地位』に乗っかった「弊害」ではないのか。そして何より、「弊害」を生まないためのチェック機関としての議会が、突っ込みを入れるべきを入れずに安易に与党化していく事が最大の「弊害」なのである。 【賛成】進政会、さつき会、公明、社・民ネット、湘光クラブ 【反対】共産、市政市民派、アクティブ藤沢(原田) |

||||||||||||||||||

|

2008年06月21日-『これが議会の常識!?「議案等への議員の賛否公開を求める請願」不採択。』 |

||||||||||||||||||

市内全戸に配布される「議会だより」を見ても、議案や請願・陳情の採決において誰がそれに賛成したのか、反対したのか見る事は出来ない。それだけではない。信じられないかも知れないが、公式に残す「議事録」においても、誰が賛成し、反対したのかが記載されていないのだ。(「○△議員退席」とされる記録は明記される。インターネットによる「会議録検索」でも同様。)いずれも、議員自身の協議で運用を決める規則や慣例等によるものだ。当時の私、他の少数会派からは明記するよう度々の意見はあったものの多数会派等の前に退けられてきた案件。市議を辞して一般市民となった今こそ何とかしたい、という思いから以下の請願を提出していたのだ。18日議会運営委員会で審査された際には、県内19市のうち、会派毎にでも賛否を明記している市が12市−と多数派である事が議会事務局から報告されたのだが・・・。末尾は20日本会議での採決結果。 【請願】 『議案、陳情等への採決に関して、各議員の賛否等を情報公開するよう求める請願』 貴議会におきまして、今後、「議会改革」についての協議が始まると聞き、市民にとって身近で一層必要とされる存在へ、更なる発展を期待しております。 その「議会改革」にも関わる趣旨だと思われますが、市議会で審査される議案、請願、陳情等に関して、議事録、「議会だより」の類においても、その採決に関する各議員の態度が判然と致しません。(退席については議事録に記載があるようですが)そもそもの賛成、反対についての態度が市民から見て分かりにくいのです。 藤沢市の情報公開条例によれば、その「実施機関」として議会が位置づけられ、「目的」として『市民の知る権利を保障し,市政を市民に説明する責務を全うされるようにすることが重要』とあり、さらに「基本原則」の筆頭には、『実施機関の保有する情報は,積極的に提供するように努めること。』とあります。 これらの点からも、議会における先の情報は当然に積極的に公開されるべきものであると考えます。 請願項目:市議会で審査された議案、陳情、請願等に関して、各議員の賛否等の採決態度について議事録などに明記すること。 藤沢市片瀬1−3−32 原田建 【賛成】市政市民派(1)湘光クラブ(1)共産(3)社・民ネット(1植木) アクティブ藤沢(1原田) 【反対】進政会(議長除11)さつき会(7)公明(6)社・民ネット(4) |

||||||||||||||||||

| 2008年04月16日-『後期高齢者医療事業費特別会計に反対―3月28日予算議会』 | ||||||||||||||||||

昨日、年金からの最初の天引きが始まった後期高齢者医療制度。改めてこの制度の問題点、導入した官僚、政府与党の無責任な対応がクローズアップされている。藤沢市議会でも、県単位で運営される当制度「広域連合」に対する供出等の特別予算が先の予算議会で審議され賛成多数で承認されているのだが、原田トモコ所属「市政市民派会議」の反対討論を報告しておく。遡って一年半前、これに対応する制度変更が、藤沢市議会で提案された当時に私が懸念した点も参照頂きたい「議会報告」(2006年12月11日付)。残念ながら「悲劇」は現実のものとなりはじめた。これを少なくともリセットするために、やはり政権交代が必要なのだ。 【原田トモコ討論要旨】75歳以上の高齢者が、国民健康保険や健康保険組合などの被用者保険から脱会し、「後期高齢者」だけの医療保険に加入する制度がスタートしようとしています。支給されるべき年金を受け取れない「年金問題」の解決には全く至っていないのに、わずかな年金からでも天引きしていく新たな制度の開始に高齢者の理解が得られるはずありません。しかも、神奈川県内すべての市町村が加入する「神奈川後期高齢者医療広域連合」が運営主体となるため、きめ細やかな施策が図れなくなり、保険料を一年以上滞納すると機械的に保険証を返還させられ「被保険者資格証明書」で金額を立て替えて医療にかからなければならなくなるのです。また、国民健康保険では扶養者がいて直接保険料を納めていなかった人も、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。様々な問題を指摘されながら見切り発車しようとしている当制度に対し、国会では民主党、共産党、社民党、国民新党の4党が制度を廃止する法案を衆議院に提出していますし、国会でもっと議論していただきたいので、このままの制度の予算に対しては反対という趣旨で討論を行いました。 |

||||||||||||||||||

| 2008年04月08日-『「九条の会」公民館使用に言及する市議−予算委員会』 | ||||||||||||||||||

言論・表現の自由を脅かす動きは「靖国」上映問題だけではない。以下は、3月25日予算特別委員会でのやり取り(要旨)である。 三野市議 六会公民館祭りで「憲法9条を守ること」を来場者に紹介していた。憲法を研究する、学習、勉強するのは大変いいことだが9条を変える、変えないといった話になると政治的主張になってくるのではないか。市はどのような理由でこうした活動を許しているのか? 行政 公民館祭りは、地域の様々な団体が企画運営する実行委員会を作り中身を決めているので行政があまり関与するのはいかがなものかと捉えている。社会教育法23条で規定されている建物なので、政治的、宗教的、営利的なものはある程度制限されている。 三野市議 地域の企画運営という事だが問題があるのではないか。実際見ていないが苦情として受けた。市民の目として「おかしい。偏っている」という認識。多くの市民が集まる所に「ちょっとおかしいのでは?」という催しを認めてしまうのはいかがか。公民館祭りでの九条の会の活動に対して調査して頂きたい。今後の方針などを出して頂けるか。 行政 従来は学習という捉え方でお貸ししていたが、調査をしているわけではないので、今後、各公民館で調査しながら対応を検討したい。 現行の憲法第99条で『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。』とあるのだから、三野議員の指摘自体がそれを犯す「政治的主張」なのであり、行政として最高法規に則ってこの「政治的主張」を排さなければならない。利用する市民においては、 |

||||||||||||||||||

| 2008年03月19日-『ガソリン税暫定税率廃止へ意見書提出を求める請願−13日本会議で不採択』 | ||||||||||||||||||

「今週の一言」にも触れたように、経済危機が一気に現実のものとなり、庶民生活の行方に暗雲が立ち込めるこの時期の市議会であるにもかかわらず、藤沢市議会は何と情勢に隔絶された場所であろうか。国会ではガソリン税暫定税率の期限切れが現実のものとなりつつあるが、藤沢市議会では、私が提出した『「ガソリン税」の暫定税率廃止について意見書提出を求める請願』が本会議で不採択となった。議決結果は以下の通り。「社・民クラブ」に属する民主党の柳田市議が請願を提出する際に必要となる紹介議員に加わってくれた一方、「さつき会」所属の民主党系市議はそろって採決から退席。その他の「さつき会」所属議員は請願に反対としながら、委員会、本会議ともに反対理由を述べる討論もせずに沈黙した。新市長の下、選挙戦で割れた各々の会派から様々な不協和音が聞こえて来る今日この頃。それが国政を反映した政治路線などを巡る対決になるなら市民にとっては分かりやすくもなり歓迎するところなのだが。 【請願賛成】社・民クラブ(4)共産(3)市政市民派(2)神奈川ネット(1) 【請願反対】進政会(議長除く11)公明(6)湘光クラブ(1)さつき会(5) 【退席】さつき会(三野、井上) |

||||||||||||||||||

| 2008年01月10日-『老人福祉センター入浴料100円の影響−有料化見直しを』 | ||||||||||||||||||

12月5日の本会議に、老人福祉センター(やすらぎ、こぶし、なぎさ荘)の施設管理を行ってきた社会福祉事業協会(市の出資法人)の契約更新を巡る議案が審査された。焦点となったのは、市の「公共料金の見直し」によって、それまで無料だった各施設の入浴料を05年度より有料化した問題。当初、市は「センター利用者の拡大を図り入浴利用者の増加を計画している」としていたが、以下のように全く逆の結果になっている事が原田トモコの質問で明らかとなったのだ。

公明党からも「無料化すべきでは?」と突っ込んだ質問があり、原田トモコも「"一日無料デー"の実施等で状況を把握し、公共料金の再見直しを検討すべきではないか」と追及。しかし、市は、入浴者減少の理由について有料化による影響を省みない答弁に終始した。これについては、06年度9月本会議で原田タケル(当時市議)の質問に担当部長が「想定した(入浴者数)9万人程度が大幅に当初の見込みより差が出た場合については改めて市長と検討する」と答弁していたのにもかかわらず、同じく今議会に提案された『公共料金の見直し対象』では『前回の見直しにより有料化したもの(老人福祉センター入浴料等)』は頭から『除外』されていたのだ。介護予防とうたっていても負担が少なくない介護保険制度の現状を考えれば、制度利用を控える低所得高齢者の健康を後押しするための貴重な入浴事業と捉える事が出来るはずだ。『光熱水費を算定した内の4分の1程度ということで100円』という形式的に換算されたコスト以上の意義を認めて、その利用を激減させた「有料化」の見直しが必要ではないだろうか。 |

||||||||||||||||||

| 2007年12月17日-『村岡新駅は誰のため?本当に必要?−6日建設委員会』 | ||||||||||||||||||

大船・藤沢間のJR新駅を前提とした村岡深沢地区全体整備構想案が今年度中にまとめられようとしている。同地区への武田薬品の研究所誘致が決まった事を契機に、藤沢市、鎌倉市、県、国土交通省、JR東日本、独立行政法人都市再生機構が検討委員会を立ち上げ、都市再生機構が整備構想案を取りまとめているのだが、『公開で未成熟情報が市民に誤解を与える恐れがある』『企業動向にかかわる情報が題材にもなりうる。』として会議は非公開。国が指定する都市再生緊急整備地域となる事で、都市計画の特例、金融、税制などの優遇を目指すが、来年度以降、事業化の検討に入る中で地権者、市民に周知するとの手順で、本当にそこに駅が必要なのか、どれだけの税金が投入される見込みなのかといった大前提が市民に示されぬまま計画が動き出している。 6日の建設委員会での報告によれば、『藤沢駅の一極集中を分散したい』という新駅の設置目的が示されたが、『周辺の工場の通勤者への足場となる駅というのが強い性格。周辺の土地利用というものも業務系が中心になるだろう。また、鎌倉市側の開発に伴うアクセスの駅としての位置づけになろう。』との説明は、何が一極集中していて、それをどのように分散させ得るのか理解不能であったし、「インベスト神奈川」によって税金を大量投資して誘致した企業への追い銭であったり、再開発による新たな利権発生のために、より大きな公共投資が行われることについての是非が問われなければなるまい。『(費用分担は)まだそこまでいっていない。鎌倉市の方にうま味があるのでは?というのはそういう風にも言えるかも知れないが、村岡の活性化には十分大きいと思う。』と既に新駅ありきで再開発が行われる話が本末転倒していることはJRの姿勢に表れている。一定の乗降客数が見込めなければJRが出資する気が無い事は明らかで、『(JRの参加は)駅を作ることが前提ではない。状況を把握しておきたいという意思だと推測している。まちづくりというのがまずあっての駅設置という事で、JRは正式に検討に入るという事がプロセスのよう。』ですって。 土地利用の現況と拠点形成エリアの考え方 |

||||||||||||||||||

| 2007年10月03日-『ごみ有料化スタート−カラス対策用黄色い袋の効果ナシ!のやっぱり』 | ||||||||||||||||||

10月1日からの家庭ごみ有料化実施を前に、指定収集袋を取扱うスーパーやコンビニの販売コーナー前で首を傾げる市民の姿が目に付いた。そこに並べられたピンクの袋には「可燃・不燃ごみ共通袋」とあり、黄色の袋には「可燃ごみ専用袋」とあるのだが、見ただけでは二種類ある理由が分からないのだ。当時の行政の説明では、「カラス対策に効果がある特殊袋を使用するから・・・」というカラスに苦慮する市民に応える意味でも「袋有料化」の必要性が強調されていたのだが(06年6月29日付「議会報告」参照)、直前になって一気にトーンダウン。実施を控えて各戸に配布された「ダイジェスト版−有料指定収集袋による収集が始まります!」というA4カラーのチラシには、「お願い」との囲みに『可燃ごみ専用袋はカラスに見えにくいとされる材質を採用していますが、その効果は環境や使用状況により異なります。また、製造コストが高いため・・・極力、共通袋ご使用下さるようにお願いします。』との一文。呆れる!この議会で、原田トモコが提出を要求したところ、黄色い「可燃ごみ専用袋」は40リットル容量の大袋でピンクの袋より3.27円製造単価が高い事が判明。それを同額で販売するわけだから、当然、経費の無駄。しかも毎日新聞によると『カラス対策への効果によって優劣をつけたいから入札を採用しなかったのに、効果が比較検討されないまま袋製造等の業者が選定されていた』との記事。ここでも疑問を残したまま有料化が始まった。今後の事態を注視していく事になりますが、気がついた点ご意見をお寄せ下さい。  |

||||||||||||||||||

| 2007年09月17日-『「テロ特措法」を巡る意見書不採択−第二会派の詭弁と欺瞞』 | ||||||||||||||||||

14日本会議、残念ながら先に記した意見書案は不採択となった。以下の通り、今議会から第二会派となった「さつき会」が賛成すれば採択される勘定だったのだが、曖昧な「反対討論」に加え、採決で2名の退席者を出す不明朗な結果に。―私は、そもそも会派毎に採決の態度が決まっていて「会派」を絶対視してきた当の大会派のあり方に問題有りと主張してきた。その方々が墓穴を掘った訳だが、何より国政では民主党を支援する立場の連合系議員を中心とした会派の結論は、緊張感の生まれた国政と比較して何ともお粗末と言わざるを得ない。これが市議会の現状であり、今後、市政への監視強化に向けて参考にして頂きたい。 【賛成】社・民(4人)、共産(4人)、市政市民派(2人)、神奈川ネット(1人) 【反対】さつき会(うち5人)、進政会(10人−議長除く)、公明(6人)、湘光クラブ(1人) 【退席】さつき会(三野、井上) ・さつき会討論要旨 『(給油活動の)継続がいいのか、別の方法があるのか、まずはこれまでの6年間の活動の総括から国会で前向きな論戦をスタートさせ、国民に理解される論議を期待する。その上で「テロ特措法」の進むべき道を決めるのが重要である。』として法廃止を求める請願に反対。参考に、同会派の原議員のサイトにある『9月13日付「公益に関する事件」』にこの件が触れられており、『果たして本当に藤沢市の公益にかかわる問題なのかどうなのか。』と請願提出の趣旨に疑問を呈しているが、約6年の間に延べ48万キロリットル約219億円分の給油活動が税金を使って行なわれてきており、「国民保護法」に至っては、「反テロ戦争」を共有して米国軍支援のための法整備に県、市町村にまで規制を掛ける国の下に自治が据え置かれる立場なのである。こうした問題とどう対峙するのかという観点、関わる責任を顧みていただきたいと思うのだが。 |

||||||||||||||||||

| 2007年09月10日-『「テロ特措法」廃止へ意見書提出を求める請願他−9月議会のご案内』 | ||||||||||||||||||

秋の国会での焦点とされる「テロ特措法」について派遣延長反対を明言する小沢民主党代表。一方、藤沢市議会では一人会派「民主党市民派」が連合系議員を中心とした「さつき会」に合流し7人で単独第二会派を形成。市長選挙を控えた民主党の動向が焦点となる中、国会での小沢方針を後押しする形でまとまれるのか、私自身が提出した請願への対応に注目したい−9月11日総務常任委員会と14日本会議で討論・採決される予定。(請願文を下記に添付) 【ご案内】 原田トモコ一般質問「件名―アスベスト問題から問う市の危機管理体制について」と題して、浜見保育園でのアスベスト問題(07年3月13日「活動報告」)以来、取り組んできた保育園や小学校などにあるアスベストに対する行政の対応等について質します。 9月20日(木)午後11時頃〜傍聴にお越し下さい。 【請願】 「テロ特措法」の廃止を求める意見書を提出するよう求める請願 『平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法』いわゆる「テロ特措法」に基づく海上自衛隊のインド洋への派遣期間が終了するのに伴い、次の国会では、この法律に規定される派遣期間の延長が焦点になると言われています。この事は、この特措法によって行われてきた海上自衛隊の補給艦と護衛艦によるインド洋上での他国軍への給油活動自体が「集団的自衛権の行使」に抵触する行為でありながら、『米国等の軍隊等(「諸外国の軍隊等」)の活動に対して我が国が実施する措置等』の実施が同法律に明記され、国連の決定にも拠らない米国の「自衛権の発動」として開始されたアフガニスタンに対する戦争行為への協力を合法化してきた同法律の本質的な問題によるものです。法施行以降、「テロ行為」の首謀者とされた人物は逃亡したまま、アフガニスタンでは民主化どころか、他国が主導した国家建設にも限界が露呈してきており、これまでの米国主導による「テロとの戦い」を検討し直して、非軍事による貧困の根絶、格差の是正に基づく「テロ対策」を国際社会が再構築しなければならない時期にさしかかって来ているのではないでしょうか。こうした時期を捉え、日本においても非軍事による国際貢献をより効果的に果たせるよう米国一辺倒にあった外交路線を見直し、同法の廃止を促すべく藤沢市議会による衆参両議院ならびに政府への意見書提出を要請致します。 2007年8月29日 藤沢市片瀬1−3−32 原田建 |

||||||||||||||||||

| 2007年07月11日-『教育再生会議が見送った「親学」を提案する民主党推薦市議も"上から目線"!?』 | ||||||||||||||||||

6月26日本会議、三野市議の一般質問にあった「親学(おやがく)について」報告しておく。以下は質問の要旨抜粋。「・・・教育再生会議が "親学推進の提言"を行い、一部のメディア等から『価値観の押しつけ』『国の介入』等といった批判もあり第二次報告では「親学」という言葉は無くなりました。しかし、現場を見れば待ったなしで取り組むべきという、表面には出ない良識派の意見の方が多いと考えています。・・・親学とは、親や親になる人が親として学ぶべき事と言われ、私が柱と考えるのは、教育の原点は家庭にあり、親が教育の第一義的責任を負うということ。・・・母性と父性の明確化が必要という事と捉えています。核家族化や急速な欧米化、近代化に対応する中で伝統的な価値観など失ってきたものが親学の中に含まれています・・・」等々と教育委員会に提案したのだが、質問の意図を疑わざるを得ない。まず、「一部のメディア」どころか自民党内からも批判が噴出した結果、「親学の提言」は先送りされたのであり、三野市議が過去の質問などで持ち上げてきた山谷えり子再生会議事務局長が伊吹文科相から「人を見下した訓示のようなものをするのは、あまり適当ではない」と苦言され、参院選を意識した首相が先送りを指示したのである。「母乳による育児」「授乳中はテレビをつけない」「子守唄の推奨」」「親子で演劇など芸術を鑑賞」「早寝早起き朝ごはん」「父親もPTAに参加」等など・・・これらを首相が集めた会議が提言するだけなら「ウザい」で済ませる事も出来るかも知れないが、「『親学』研修の義務づけなど思い切った提言をしたい」と発言してきて参議院選挙に自民党から立候補する「ヤンキー先生」はじめ、まさしく"上から目線"の方々には権力を持って頂きたくない。話を戻して、当の三野市議は、4月の市議選に民主党推薦での当選を果たしている。幅の広さが民主党の良さなのか、民主党は今期も市議会における会派構成では分裂したまま。政権を目指すのであれば、開かれた政策論議をお願いしたいし、"上から目線"では困るのである。 |

||||||||||||||||||

| 2007年06月27日-『ごみ有料化−延期と中止を求める請願・議員提案の不思議』 | ||||||||||||||||||

6月22日(金)本会議において議決されるものの中に、10月から実施が予定されている「ごみの有料化」に関わる請願二本と12分の1以上の議員(現定員36名なので3名以上)で提案することの出来る「議会議案」が提出されていた。正式には以下の標題となるが、簡単に言うと、議会議案は共産党議員団による「有料化中止」の提案。請願2号は、同じく「有料化中止」を求める趣旨なので共産党議員が請願提出に必要な「紹介議員」となるのは理解できる。ところが、請願1号は表題の通り、どう読んでも「有料化延期」を求めているのにもかかわらず、こちらの「紹介議員」にも共産党議員が名前を連ねたのだ。内容については、昨年9月議会で、私が披瀝出来なかった「修正案」(06年9月14日付「議会報告」参照)と同趣旨なので異存はないのだが、一貫性の無い共産党の見識が疑われる。また、こうした公党の欺瞞に対して無批判に提出される署名には請願代表者等の不誠実なあり方が問われないのか?「有料化反対」の世論が多数であっても、それを力に出来ない理由について「反対」を唱える人達は胸に手を当てて考えてみる必要がある。 ・議会議案第6号「藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について」

|

||||||||||||||||||

| 2007年06月15日-『原田タケルの子連れ傍聴記(?)スタート。』 | ||||||||||||||||||

今後の「議会報告」は、妻である市議・原田トモコの議会活動を報告するというだけにとどまらず、市民の皆さんにお伝えするべき市政の問題点を、可能な限り"傍聴記""市議会批評"的に掲載していきたいと思っています。改めてご覧下さい。 昨日は建設委員会の傍聴に入ったが、途中、声を発した息子に気兼ねして委員会室を退席しロビーで音声だけ聞いていた。「実質的な議論の場となる委員会での議論こそインターネット中継すべき!」と在籍中の自身の訴えを改めて切実に感じたのであった。 |

||||||||||||||||||

| 2007年03月27日-『"官も民も"市民が問わなければ!−最後の予算討論』 | ||||||||||||||||||

来年度予算に対する討論を16日行った。たった10分だがこれが市議会最後の討論要旨−市民税率フラット化の影響で国民健康保険料がまた上がる。その負担を軽減する措置は来年度だけ。しかも、低所得者に負担増となる反面、高額所得者には逆に減額となるケースが発生する。こうした格差の拡大が国の施策で進んでいる。小泉「税制改革」で法人への減税が約1.4兆円、個人所得への増税は3.9兆円。加えて、神奈川では知事選挙の争点とも言われる「インベスト神奈川」による約700億円の企業投資。これらが市民に還元される保証の無い事が問題で、問われているのは「ハケンの品格」というより「企業の品格」だ。「家庭ごみ有料化」問題でも、"生産者責任"が問われぬままに問題がスリカエられた。一方では、「戸別収集」によって市の出資法人への委託費は大幅増になり、出資法人改革と矛盾するのにもかかわらず、「出資法人改革」を唱えてきた議員たちが全くこの点に触れぬままに賛成へ転じたのである・・・(この辺りで時間切れ。つまり、言いたかったのは)官庁も問題だが民間企業も問われている。これらを問うのは市民であり、その代表たる議員がいずれの利害にも左右されずに発言し行動できるかどうか、一番問われているのは政治なのだという事。 |

||||||||||||||||||

| 2007年01月05日-『原田タケル議会報告会ご案内−"市長選挙を10倍面白く!"』 | ||||||||||||||||||

12月21日、山本市長が会見で、2008年2月に予定される市長選への不出馬を表明し、その直後には海老根市議が市長選挙への出馬を表明。既にポスト山本を巡る動きが本格化している。海老根氏に関しては、昨年元旦発行のタウン誌掲載のアンケート『藤沢市の今の課題と、その課題に対して』に答えて『藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町・綾瀬市三市一町の合併、政令指定都市の誕生。』と公言しているだけに合併問題は自ずと焦点にならざるを得ないが、統一地方選挙、参院選・衆院選の可能性も言われる選挙イヤーを経て、私たち市民はどんな市長選挙を準備すべきなのか・・・『市長選挙を10倍面白く!』のテーマで行います。お誘いあわせの上ご参加下さい。 1月14日(日)13時半〜:藤沢市産業センター6階研修室(資料代:300円) |

||||||||||||||||||