|

15. ケツの痛み

ゲルに戻ると、酒盛りが始まっていた。オチコも、アリも、ヒデも顔が真っ赤だ…と思う。唯一の明かりがロウソクの光なので何とも判断しがたい。

ふと、視線を感じたので円座を見ると、この家のおとっつぁん、ドルジバッドが私を凝視している。しばらく無言で私の顔をじっと見つめた後、モンゴル語で何やらまくしたて始めた。

わ、私が何をしたというのだ、私は当惑しつつ、オチコに尋ねてみた。

「オチコ、おとっつぁんはなんと言っているのだ?」

苦笑いしながら、オチコが答える。

「あのね、似ているんだって、昔、家を出ていった自分の息子に。一瞬、その息子が帰ってきたと思ったらしい」

「誰が?」

「…タカが」

―――いやはや、全く光栄である。

ドルジバッドに手招きされ、隣に座った。

浅黒い遊牧民特有の肌に、顔に刻まれた無数のしわが一家の家長としての威厳を漂わせている。

会話できる術もしらず、とりあえず笑顔を見せていると、ドルジバッドから薄汚い茶碗を差し出された。中には、乳白色の液体がたっぷり注がれている。馬乳酒だ。

馬乳酒は、馬の乳を発酵させてつくったアルコール飲料である。アルコールといってもその濃度は2〜3%と低く、これで酔うことはまずない。

ちなみに、お中元などで貰うカルピスは、この馬乳酒をヒントに作り出されたのである。ただし、本家本元である馬乳酒は非常に酸味が強く、甘味は一切ないもので、味は大いに異なる。

乳製品の権威に中江教授という人がいるが、この馬乳酒を見て、こう述べたという。

「こんなの調べたら、大腸菌がうようよいるんですよ。腹に入れても何てコトはないでしょうけど、日本じゃまず許可は下りませんね」

薄汚れた茶碗の中の馬乳酒を覗くと、虫や埃が無数に浮かんでいた。

が、ここは、虫とゴミごとグッと一息に飲み干すのが客人としての礼儀であろう。

私は覚悟を決めると、一気に飲み干した。

「美味いか?」

ドルジバッドが尋ねる。

ムチャクチャ不味い。ともかくず酸っぱい。そしてなにより、虫の浮かんだ馬のお乳は精神上あまりよろしくない。が、ここで嫌な顔を見せてはドルジバッドに申し訳ないだろう。私は無理して精一杯の爽やかな笑顔を振り撒きつつ、親指でOKサインをして見せた。

「そうか…」ドルジバッドは嬉しそうに言った。「じゃあ、もう一杯飲みなさい」

再び、イッキのみする。それにしても、アリもヒデもよく文句言わずに飲んだな。大した男たちだ、と思っていたら、ヒデが申し訳なさそうに言った。

「タカ、すまん。 言うの忘れてた。飲む前に、馬乳酒をふぅーっと吹くんだ。そしたら、ゴミと虫が全部、淵にいくから…。で、最後は少しだけ残したまま、相手に返すんだとさ」

そんなことは早く言ってくれよ。

馬乳酒飲んだついでに、遊牧民の料理にも触れておきたい。

遊牧民たちの食うメシはどれもシンプルかつ豪快だ。主な味付けは塩のみ。そして、そのほとんどが自給自足である。

また、冬と夏の間でもその内容は随分と変化する。夏は、チーズ等の乳製品中心、冬は夏の間に貯蔵した肉類中心の食事となる。

私が、食った代表的なものを挙げると「ホーショールー」(羊肉を刻み、小麦粉の皮で包んであげたもの)、「ボーズ」(同じく、それを蒸したもの)などだ。他に、自家製のうどんやチャーハンもある。

どれも羊肉をふんだんに使い、全て塩味だ。

主な食事は、これだけである。これを朝、昼、晩、毎日毎日食す。今日も、明日も、明後日もだ。不思議なことに飽きは来ない。

突然だが、拝啓。メシを毎日作ってくれたおっかさんへ。

ホーショールーは最高だったよ。

かりっと揚げた皮をかじると、中から羊肉の肉汁がぶわっと溢れ出してきてね。

ほんと、美味かったな。

でも、「あれ」を手掴みで取ってきて、火種にするのはいいけどさ。

そのあとだよ。手をパンパンとハタいた後、そのまま小麦粉練り始めるのはどうかと思うな。おかげで、小麦粉も茶色がかってたし。

そんなんじゃ、とれないと思うな、馬のウンコは。

敬具

話は宴席に戻る。

グラスが数巡回って、数杯目のウォッカをあける頃には、飲めや歌えの大騒ぎになってきた。決して、比喩ではなく、文字通りの「飲めや歌え」騒ぎである。

遊牧民の飲み会は次のようなものだ。

自分のペースで飲むことは許されない。グラスが廻ってくる。なみなみとウォッカのストレートを注がれる。歌う。飲み干す。隣の人間に廻す。

ウォッカ注がれる。歌う。飲み干す。廻す。

これを延々と繰り返すわけである。

無類の酒好きの私としては、非常に楽しい飲み方だが、そうでない人間にとっては拷問に近い。比較的、酒の弱いアリなどは、この宴会は地獄であろう。

が、私にとっては、天国だ。

飲んで歌って。唄って呑んで。飲んで歌って。

…エンドレス。

酒がすすむにつれ、ドルジバッドが即興の歌を披露してくれた。

「♪日本から〜旅人たちがやってきたぁ。オレは君たちを歓待しよう〜。そして気の済むまで飲もうではないか〜」

という内容の歌らしい。

ドルジバッドはひとしきりの熱唱が終わると、私の肩を叩きながら言った。

「今度生まれる子馬たちに、タカたちの名前をもらうぞ。そして、夏また来るといい。君たちの名前をつけた馬が待っているから」

まったくもって満ち足りた夜であった。

早朝。風が冷たい。外は、マイナス20度を越している。

昨晩は、寒さのあまり眠れなかった。

さすが、デリケートで、華奢で、病弱で、少食で、繊細で、ロマンチストで、神経質で、か弱い…

虫入り馬乳酒を一息で飲み、雲古入りのホーショールーを一番食っていた187cm、75キロの私である。

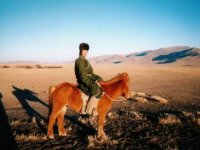

今日は、あちこちのゲルを訪ねてまわることになった。当然、移動手段は馬だ。 今日は、あちこちのゲルを訪ねてまわることになった。当然、移動手段は馬だ。

二回目ともなると、だんだん馬のことも分かってくる。馬の性格が分かってくるようになると、さらに面白い。

嫌々ながら歩き出す馬もいれば、乗った途端に勇み足で歩き出す馬もいる。先頭をきりたがる馬もあれば、他の馬のケツにしかついていかない馬もいる。

千差万別、馬も人間と同じだ。

一番の暴れ馬に乗っているのは、ヒデである。最後まで、ハミを付けられることに抵抗しつづけて、暴れ狂っていた馬だった。

一方、私にあてがわれた馬は乗り手に似て従順でおとなしく、操りやすい。たぶん、頭も良いし、性格も良いし、さぞかしモテる馬であろう。ただし、終始放屁しながら歩く。

オチコも、ビル・ゲイツも乗馬の上での細かい技術は教えてくれない。特に生まれた頃より馬に乗っているビル・ゲイツにとっては、乗馬など理屈ではないのだろう。いわば、自転車の乗り方を大の大人に教え込むようなものなのだ。体で、覚えろってわけである。

ふいに、オチコが振り返る。 ふいに、オチコが振り返る。

「ヘイ、タカ! 一人で操ってみるか?」

「OK! トライだ!」

ビル・ゲイツの乗馬技術をひそかに目で盗んでいたので、何時の間にか乗りこなせるようになっていた。なるほどこれは、最高に気持ちがよい。

おおよその乗馬のコツを掴むと、馬がよく調教されているのが分かって感動する。

腹を蹴り、ムチを叩きながら、「チョッ!」と叫んでやるとスピードが上がる。もう一度叩くとさらにスピードが増す。ローから二速へシフトチェンジする感覚と似ている。五速ぐらいまで上げると、馬は疾駆する。

自分の手足のような感覚で馬を操れるようになると、その爽快感と言ったら、バイク・車の比ではない。

遥か昔に失った野生の血がむくむくと騒ぎ出し、歓喜のあまり私は叫んでいた。

360度見渡す限りが、草原と紺碧の空を真っ二つに分断する地平線。

私は草の香の風を切り裂きながら、モンゴルの大自然を疾走していた。 妨げるものは何もない。唯一視界に入るものは、空と草原だけだ。

清澄な自然に包まれた無限の広野を疾駆しながら一つの考えが頭をもたげる。

「…し、しりが…。しりが痛い」

そうなのである。

とりあえず、自然がどうのこうとほざく以前に、ケツが痛いのである。全然かっこよくないのである。

モンゴル馬の鞍は一般に『立ち鞍』と呼ばれ、それはクッションも何もない金属と木の塊である。

通常のものよりはるかに高い前輪と後輪(鞍の前後についた突起)の間隔は非常に狭く、乗りずらいことこの上ない。ふとすると、股間を前輪にぶつけてしまい、案の定、ヒデが珍珍を打って、苦しみ悶えていた。

殆どの馬は側対歩で歩く。よって上下の振動がじかにおケツに伝わる。並足で馬に乗っていると、のべつ十センチ近くは体が浮かび上がるので、終始、おケツでモチつきをしている状態となるのである。

これはいうならば、全体重をかけて、木と鉄の塊にケツを打ちつけるのと同じことである。これは相当壮絶だ。

日本人でモンゴル馬を乗りこなすことの出来る人物は、ヒップアタック(対戦相手をロープに振り、ロープの反動で帰ってきたところを、己のケツで迎撃するかっちょいいワザ)の使い手プロレスラー、越中詩朗だけだと思う。

ケツに激痛を感じた私は馬から下りて、休憩をとった。恐る恐る確認すると、驚くべきかな。私のケツは真っふたつに割れていたうえに、穴が開いていた。重症だ。

|