記念パーティに先立ち講演会が催されました。

司会はKYさん(S56年卒 最近理学部化学教室の教授になられました)で

はじめに大阪大学のSN先生(メスバウアー効果の大家で大学院学生の頃私と磁性のゼミなど一緒にしました)が最近のメスバウアー効果の動向(高圧低温での測定、放射光を用いたメスバウアー効果測定など)を話されました。

次に、信州大学のYH先生が磁気体積効果とスピンのゆらぎについての理論

最後に私が『金属磁性研究の流れと私のインバー研究』と題して約40分の話をしました。

ここでは、私の話のみを当日のOHPをもとに紹介します。

下の表は最初のOHPで左欄黒字は金属磁性研究の歴史で重要な事柄、主な実験手段の普及し出した時代、右欄はインバー合金の研究で重要な事柄、私の節目の年、赤字は私の重要な研究論文発表年を示しています。

|

金属磁性研究の流れと私の仕事(最初のOHP) |

|

|

| 西暦 |

金属磁性一般・実験手段 |

インバー・磁気体積効果・My Work |

|

| |

Curie Law and

Curie Point(1895) |

Guillaume インバーの発見(1898) |

|

| 1900 |

Weiss 分子場理論(1907) |

|

|

| |

Heisenberg Model(1928) |

|

|

| |

Bethe-Slater Curve(1930,1933) |

|

|

| Stoner Model(1938) |

増本量 スーパーインバー etc (1956) |

|

| 1960 |

中性子回折・散乱 |

Kondorsky & Sedov Latent Antiferro Model(1960) |

|

| メスバウアー効果 |

学部卒業 (1961) Fe-Ni合金の磁歪に対する加工効果 |

|

| Anderson 希薄合金の局在モーメント (1961) |

Weiss 2γ-Fe Model

(1963) |

|

| Freeman & Watson J

<

0 (1961) |

修士終了(1963) |

|

| Wood Fe のバンド計算(1962) |

Fe-Ni微粉末のメスバウアー効果(修士論文 1964) |

|

| Kondo 理論(1964) |

工学部助手(1964) |

|

| 京大極低温研究室(1967) |

Fe65(Ni1-xMnx)35 合金の磁性(博士論文 1967) |

|

| Ogawa & Sakamoto ZrZn2 Weak Itinerant

Ferro(1967) |

英国留学(1968-9) |

|

Lang

& Ehrenreich 遍歴電子モデルによる

Ni のキュリー点の圧効果(1968) |

遍歴電子モデルによるインバーの圧効果、

自発体積磁歪の説明 (1969-1) |

|

| 京大大型計算機センター(1969) |

Terao & Katsuki 同上 (1969-5) |

|

| 1970 |

Cannella & Mydosh

Au(Fe) のスピングラス(1972) |

Fe3Pt規則合金のインバー効果とメスバウアー効果(1971) |

|

| Moriya & Kawabata SCR理論(1973) |

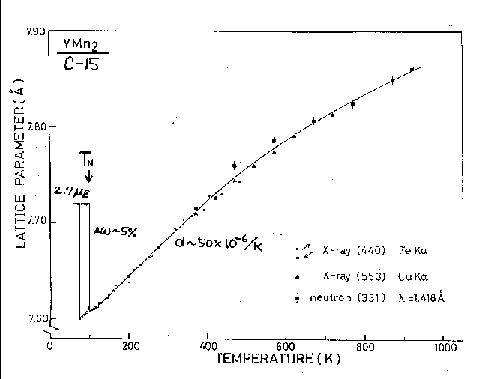

格子定数と磁性(1973) |

|

| Andres et al CeAl3 の巨大電子比熱(1975) |

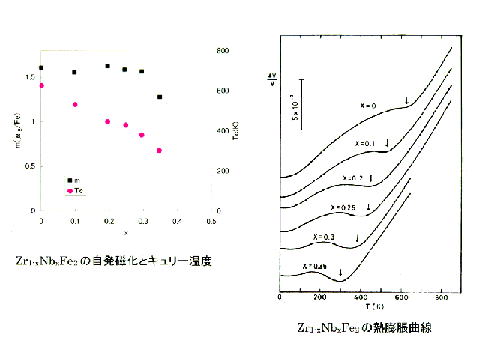

Zr0.7Nb0.3Fe2(1975),RCo2(1976)のインバー効果 |

|

| 局在か遍歴か?石川義和物理学会講演(1977) |

Janak & Williams バンド計算による磁気体積効果(1976) |

|

| 1980 |

|

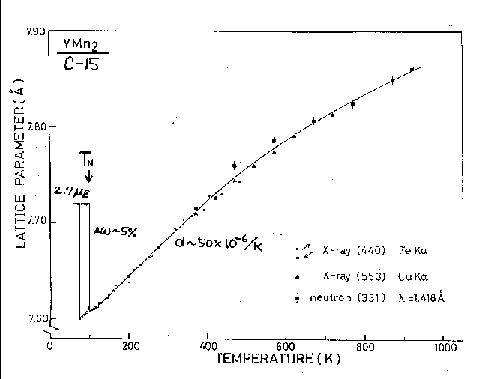

YMn2 の反強磁性と巨大体積磁歪(1983) |

|

| Bednorz & Muller Hi-Tc (1986) |

Y(Co1-xAlx)2 の遍歴電子メタ磁性(1986) |

|

| Fert et al Fe-Cr 人工格子のGMR(1988) |

Y(Sc)Mn2 の巨大スピン揺らぎとスピン液体(1988) |

|

| 1990 |

|

Y(Mn1-xAlx)2 のスピン液体・グラス転移(1990) |

|

|

Invar Alloys : Review in Materials Sci. & Tech. VCH(1963) |

|

|

EuPd2Si2 のメタ磁性(1997) |

|

| |

BaVS3 の異常基底状態(1997) |

|

局在モーメントモデル(自発体積磁歪へ戻る)

局在モーメントモデル(自発体積磁歪へ戻る)

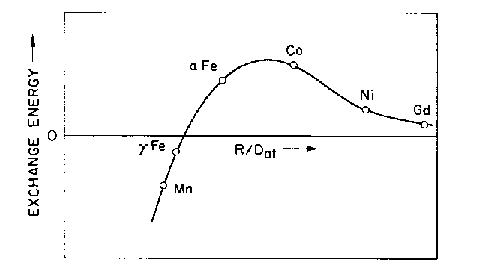

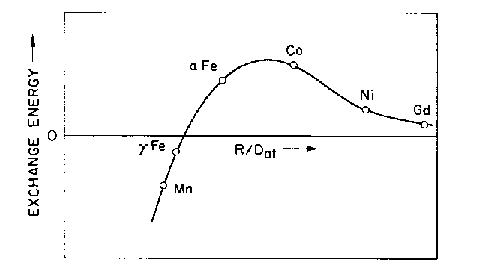

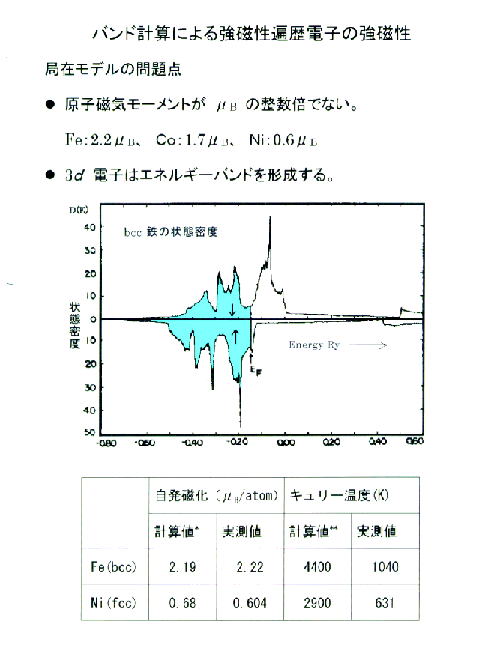

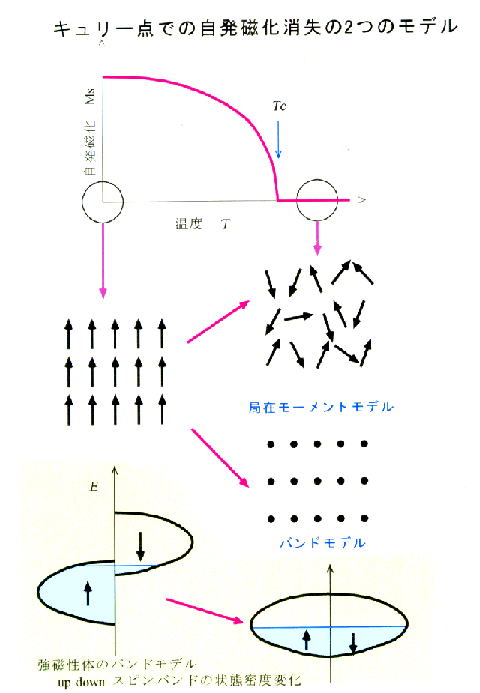

近代の磁性研究の歴史はP.Curie(キュリー婦人の旦那さん)によるキュリーの法則、キュリー温度の発見(1895)から始まると言っていいでしょう。キュリーが測定した強磁性体の磁化温度曲線を説明すべくP.Weissが1907年分子場モデルを提唱しました。このときはまだ強磁性の原因が何かわかっていませんでしたが1928年Heisenbergが水素分子の理論を適用し、電子間の交換相互作用が2つの原子の電子スピンをそろえる原因であることを示しハイゼンベルグ・ハミルトニアンを導き出し、量子力学による磁性理論の基礎を築きました。ただし、水素分子では交換積分は負で強磁性は生じませんが、BehteやSlater は3d電子の場合は原子間距離が大きい場合正の交換積分が生じうることを示しました。これを、左図に示したのがベーテ・スレーター曲線で図の横軸は原子間距離を3d波動関数の半径で割ったものです。

私が、磁性研究に入った頃はこのような考え(局在モーメントモデル)が金属強磁性を説明する支配的な理論でした。 しかし、大型計算機による精密な計算が発展し,1961年Freeman & Watson がCo原子間の交換積分を精密に計算したところ負の小さい値しか得られず、Bethe

Slater 曲線の理論的根拠は失われました。(ただし、多くの実験家はその後もこの曲線を実験結果を説明する根拠として使っていました)

バンドモデルによる強磁性

バンドモデルによる強磁性

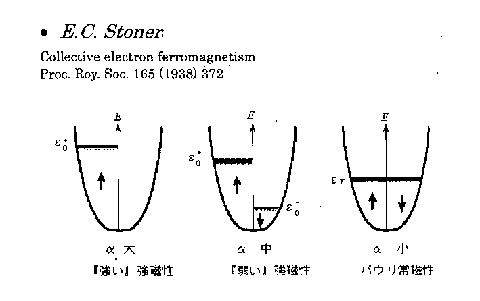

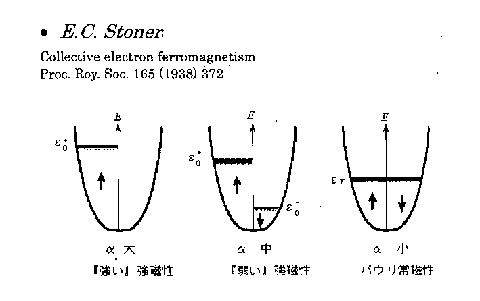

-Stoner Model -

一方、鉄やニッケルなど代表的な強磁性体は金属であることに注目し、1938年 Stonerは金属電子を記述する最も簡単な自由電子モデルに分子場を導入し金属強磁性体の性質を説明した。

ただ、遷移金属の3dバンドは自由電子からはほど遠く、本当にこのモデルが適用出来るかどうかは、正確なバンド計算が可能になるまで定かでなっかた。

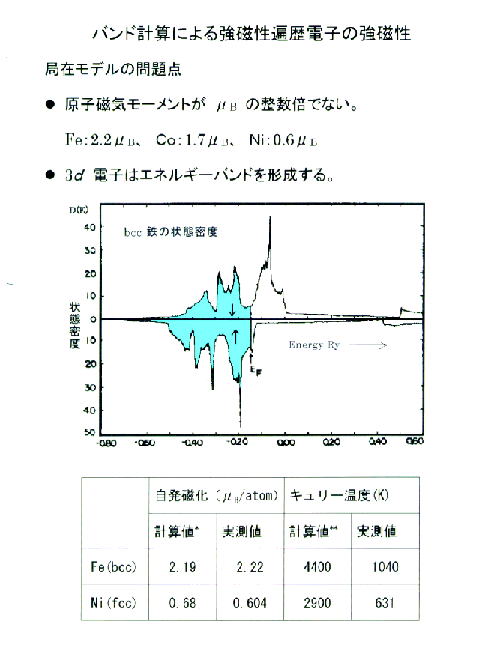

バンド計算による金属の強磁性

バンド計算による金属の強磁性

1960年代になって大型電子計算機の進歩に伴い、金属のバンド計算がおもにアメリカで発展し、鉄については Wood

が1962年にスピン分極を取り入れない場合について行い、その後交換ポテンシャルを取り入れる方法も確立し、金属の強磁性はバンド計算により定量的に説明できることが明らかになってきた。左図は1970年頃の論文から引用した+,-スピン別の鉄の状態密度の図で、これから0Kにおける1原子あたりの自発磁化を求めると、実験によく合う値が得られている。

私が、研究に取り組み始めた1960年代前半においては、金属の強磁性は少なくともその基底状態(温度の影響を考えない場合)についてはバンドモデルで考えなければならないと言う認識が出来つつあった。

私の、理学部化学科での卒業研究はFe-Ni パーマロイ合金の磁歪に及ぼす加工効果で物理学会で発表し、論文にもなりました。正直なところ、それほど学問的価値がある仕事とは思えませんが、これに取り組むことにより、金属の磁性に興味をいだくきっかけになりました。また、このときディスロケーションの概念を初めて知りました。

修士課程では自分でテーマを見つけるというのが原則で、とりあえず卒論で取り組んだFe-Ni

系で面白そうなことを、先輩たちとも相談しながら探しました。 そこで、興味を持ったのがインバー合金です。以下、インバー合金についてそれまでわかっていたことを説明します。

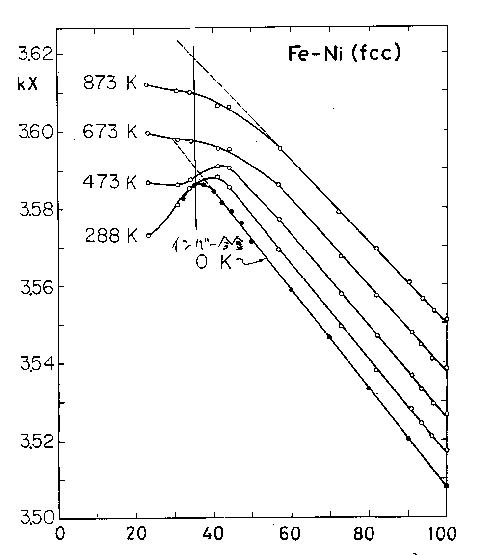

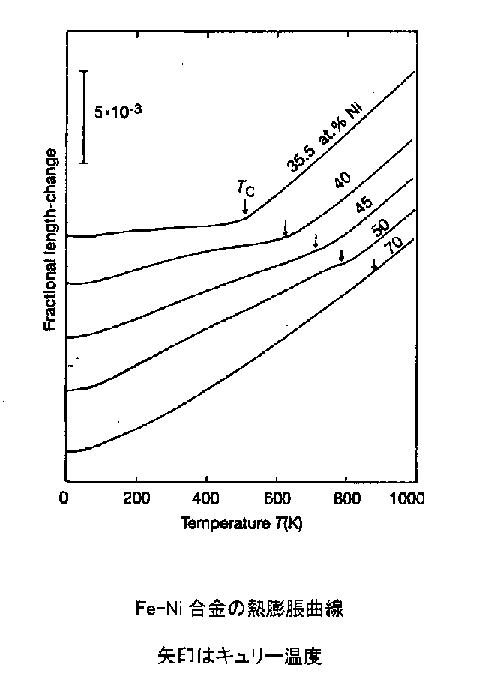

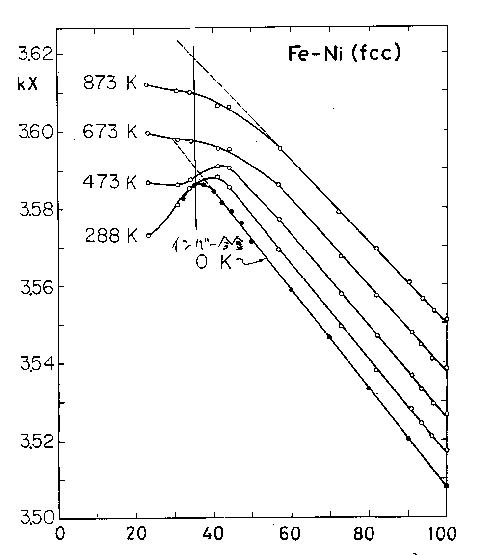

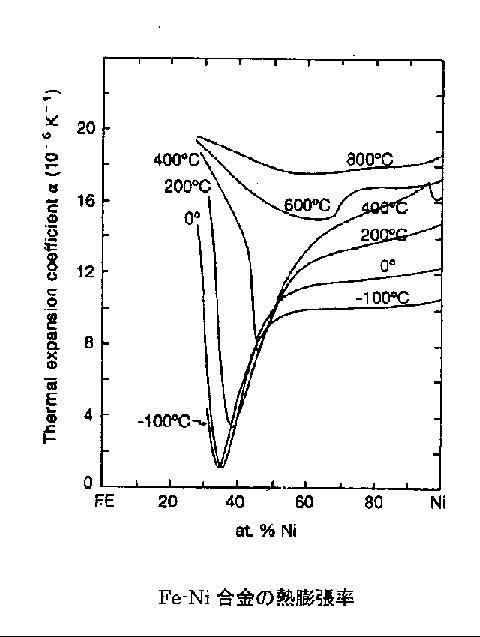

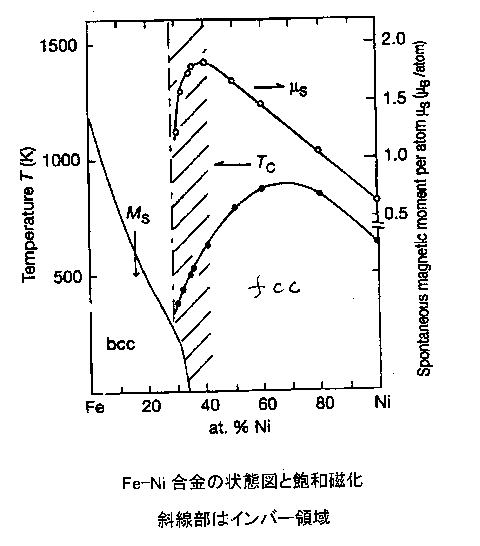

左の図は、fcc Fe-Ni合金のいろいろな温度での熱膨張係数です。図からわかるように35%Ni

付近で室温付近の熱膨張係数がきわめて小さくなります。この事実は、すでに前世紀末フランスのギオームによって発見されていました。ギオームはこの発見によりノーベル物理学賞を得ています。古き良き時代ですね。

また、この合金は低熱膨張率を持つ材料として、現在でも、例えばハイビジョンテレビのブラウン管のシャドーマスクなど精密機器に広く使われています。

しかし、なぜFe-Ni 合金の特定の組成でのみこのような性質を示すのか、その原因はよくわかっていませんでした。

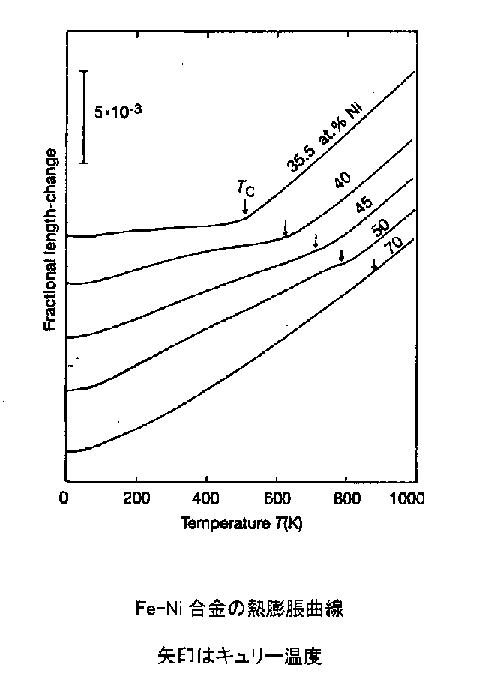

インバー合金の熱膨張異常と磁性

インバー合金の熱膨張異常と磁性

もちろん、いろいろなことが言われていました。まず、この熱膨張異常が強磁性の発生と関係があることは、左図の熱膨張曲線を見れば自明です。すなわち、熱膨張異常はキュリー温度以下で見られる現象です。

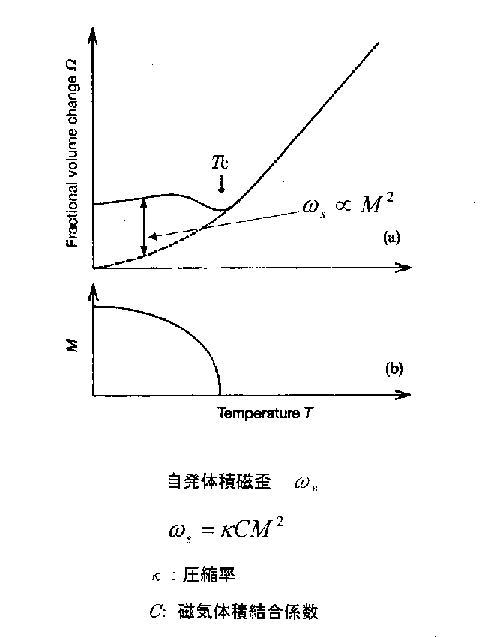

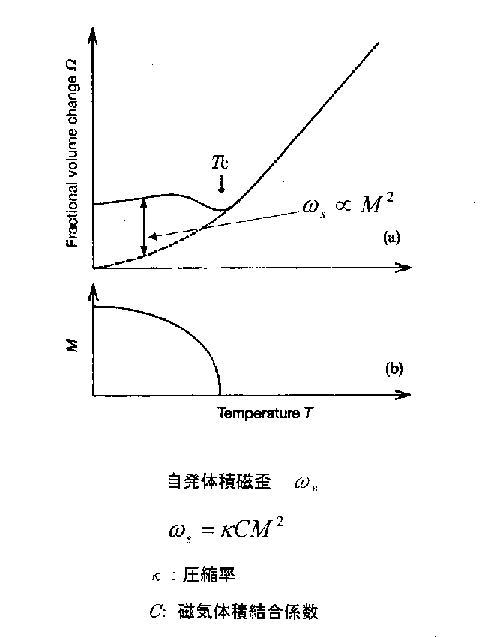

それを模式的に示します。

それを模式的に示します。

インバー合金では自発磁化の発生に伴い体積が膨張します。これを自発体積磁歪とよび熱力学的考察により磁化Mの二乗に比例します。その、比例定数を磁気体積結合定数とよびます。

インバー合金は、通常の格子振動による熱膨張を打ち消すほどに自発体積磁歪が大きな物質です。

自発体積磁歪の原因は従来局在モーメント分子場モデルで説明されてきました。

強磁性体の内部エネルギーは、分子場係数を a とすると、

U=-1/2・aM^2

で与えられ、a が体積により変わるなら、Mが発生すると、エネルギーをより低下させるため、a を大きくする方向に体積が変化します。a は交換積分J に比例するので、結局交換積分の体積微分 dJ/dV が大きければ、大きな自発体積磁歪が期待できます。

インバー合金の場合、ベーテ・スレーター曲線を持ち出し、Jが負から正に変わる直後の勾配の大きなところに位置するということで説明されていました。

しかし、ベーテ・スレーター曲線の理論的根拠が怪しくなり、あまり説明になっていないことに気が付きました。

私が、この問題に取り組んだ時はこのような状況でした。

インバー効果とLatent-Antiferro モデル

インバー効果とLatent-Antiferro モデル

(格子定数へ戻る)

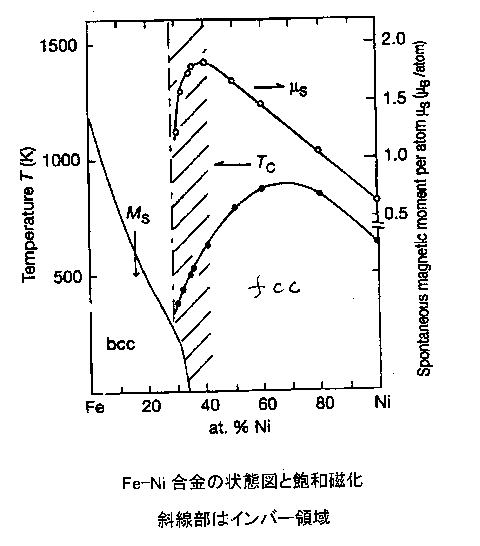

インバー合金にはこの他いろいろな異常な物理的性質が見られます。

Slater-Pauling 曲線からのずれ.

fcc Fe-Ni 合金の自発磁化はNi高濃度側ではSlater-Pauling 曲線に従い,Fe濃度に比例して直線的に増加しますがインバー組成付近で最大値をとり急激に減少します。。なお、キュリー温度も60%Ni

付近で最大値を取り、インバー組成付近で急激に低下します。ただし、強磁性が消失する前にfcc

構造が不安定になり、 bcc 構造に変態します

また、自発磁化が減少する組成域(図の斜線部分)では 強制体積磁歪、高磁場磁化率、残留抵抗、電子比熱係数など、ほとんどの物性値が、fcc-bcc

相境界に向かって急激に増加します。これらの異常をインバー効果とよびます。

インバー問題を理解するには、これらの性質と熱膨張異常との関連を説明することも重要です。(ただし、その後の我々のFe3Pt規則相インバー合金の研究により、インバー効果の大部分はFe-Ni系にのみ見られる現象であり、大きな自発体積効果とは別問題であることを明らかにしました。)

1960年、私がインバー問題に興味を持ち始めた頃、ロシアのKondorsky-Sedov は、インバー組成で、一部のFeスピンが、自発磁化と逆方向に配列することにより、インバー効果を説明しました。これを、Latent(潜在)antiferro モデルと言います。この論文に興味を持ち、実験的に検証できないかと思い、そのころ日本でも使えるようになったメスバウアー効果の測定に興味を持ちました。 ただ、この説は、基本的に局在モーメントモデルなので、自発体積磁歪の説明には何も新しいことを付け加えるものではないという、不満足な点があります。

R J Weiss の 2ーγ state model

R J Weiss の 2ーγ state model

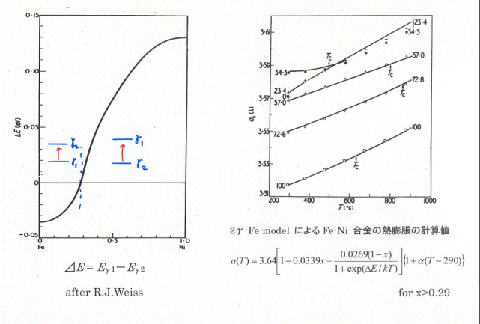

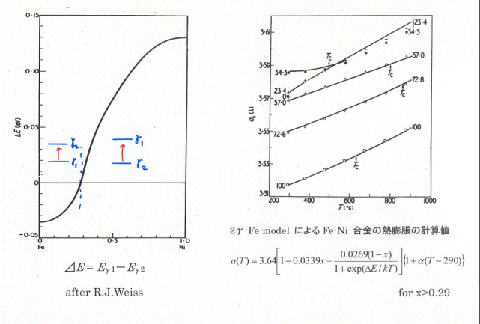

そうこうしているうちに、インバー効果を説明する大変面白いモデルが提出されました。

R J Weiss という人の 2ーγ state Fe モデルです。

このモデルは元々純鉄の bcc → fcc →bcc 変態を説明するために Kaufman たちによって提唱されたモデルで、fcc 鉄は2つの電子状態を持ち、純鉄では基底状態は縮退のないlow spin γ1-state 励起状態が縮退した high spin γ2-state となっており、高温では、γ2state の励起によりエントロピーが大きくなるためfcc

構造に変態するというもので、詳細な熱力学的解析により鉄の相変態を説明した。

共著者の一人である Weiss はこのモデルを拡張し、γ2 state は γ1 state より大きな体積を持つと仮定し、かつ エネルギーレベルが30% Ni 付近で逆転し、インバー組成では体積の大きい γ2 state が基底状態で、温度を上げると、体積の小さい γ1 state が励起され、熱膨張異常が生じると言うものである。ただ、このモデルでは熱膨張異常がTc で起こるという事実とマッチしないが、後に、当時物性研にいた松井正顕氏により改良された。 この考えは、今までとは全く異なるメカニズムでインバー効果を説明しようとするもので大いに興味をそそられた。 ただし、2つの状態の存在などすべて仮定であり、実験的な検証が必要であると思った。そこで、私は、fcc

相の存在領域をより Fe 側に広げることが出来れば、例えばメスバウアー効果で、γ2 から γ1 変化が検出できるのではないかと思い、その実験をテーマにすることにした。

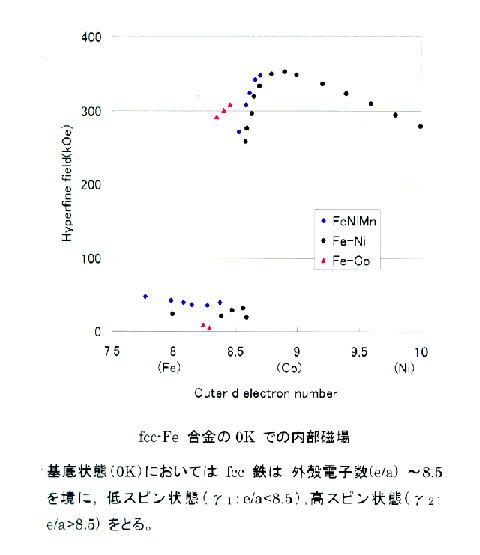

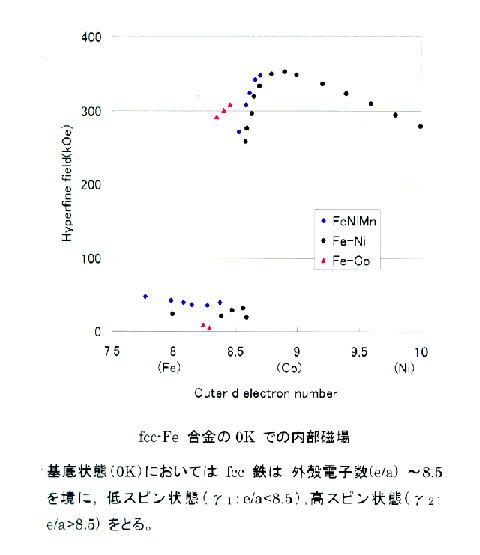

fcc Fe合金の内部磁場の組成依存性

fcc Fe合金の内部磁場の組成依存性

(Fe-Ni 格子定数へ戻る)

はじめに取り組んだのはFe-Ni 微粉末合金のメスバウアー効果の実験です。そのころ、隣の研究室(理学部化学教室金相学研究室)では、化学的に調製したFe-Ni微粉末においてマルテンサイト変態が抑えられ、約28%Ni

のfcc Fe-Ni 合金が低温でも安定であることを見いだされていました。(通常の合金ですと34%Niまでが限界です) この試料を使いそのメスバウアー効果を測定しました。最初に得た結果は、インバー組成において、キュリー温度よりかなり下でも内部磁場零の常磁性成分が見られるというものでした。この結果をまとめて修士論文としました。また、私の2番目の論文となりました。その後、測定を低温まで拡張し、確かに内部磁場は鉄濃度の増加とともに急激に小さくなることを見いだし(左図)ワイスのいうγ2 →γ1転移が見られることを明らかにしました。

この方法では、濃度域に限界があるのと、組成の不均一性が問題となり、Fe濃度を変化させる代わりにNiをMnで置換し電子濃度を変化させることによりfcc Fe の性質を調べることにしました。そのため、fcc Fe65(Ni1-xMnx)35 合金系の性質を広範に調べました。最初の磁性に関する論文が私の学位論文となりました(論文9)。メスバウアー効果の測定も行い内部磁場の急激な変化を確かめました。

ただ、このような考えには一つ大きな問題があります。すなわち、金属強磁性体であればすべて大きな自発体積磁歪を示すはずでこれは事実に反します。私はこれを説明するため、強磁性を失う寸前のFe-Ni合金のFeの磁気モーメントは不安定で分子場発生により磁気モーメントが誘起されるInduce

Moment の性質をもっといるものと仮定しました。また、高に濃度側では磁気モーメントは安定で

Permanent Moment の性質を持っていると考えました(このころ、Induce Moment,

Permanent Moment に付いての理論的論文があったので引用したと記憶しています)

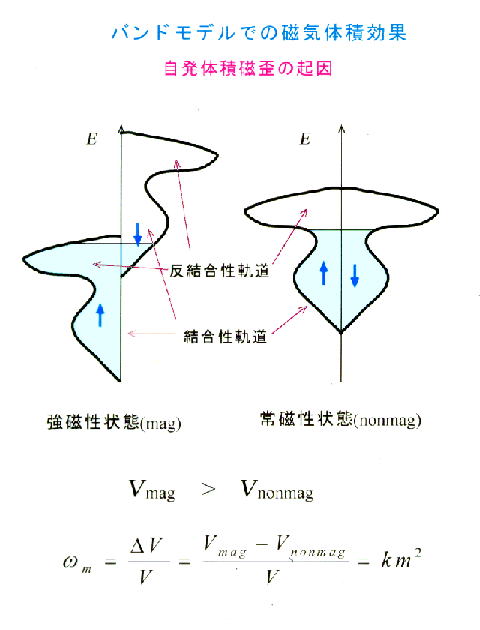

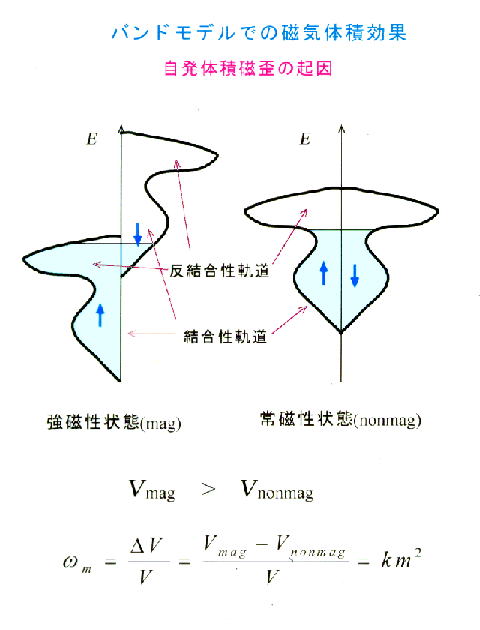

このような実験から、fcc Fe の電子状態が2つあることが明らかになりましたが、なぜ、Low

Spin State (γ1)とHigh Spin State (γ2)で大きな体積の差があるのかは未解決でした。これを説明するため、バンドモデルで磁気体積効果の説明を試みました。最初の提案は、常磁性状態と強磁性強磁性状態(バンドがスピン分極した状態)で3dバンドの結合力への寄与が大きく異なることを指摘しました。すなわち、常磁性状態では電子は結合性軌道といわれるバンドの下部を占有するのに対し、バンドが分極すると反結合性バンドにも電子が入り結合力が弱り、体積が膨張するはずだというものです。このことは論文9に記述しましたが、私の知る限り、磁気体積効果をバンドモデルで説明しようとした最初の論文ではないかと思っています。その後、3dバンドの幅が原子間距離の5乗に反比例して変化するという理論を使い簡単な状態密度を仮定し、自発体積磁歪を見積もると数%の大きな変化が期待されることを論文12に書きました。ちょうどそのころ信州大学の寺尾さん勝木さんがインバー問題をバンドモデルで説明する論文を発表されました。

このような実験から、fcc Fe の電子状態が2つあることが明らかになりましたが、なぜ、Low

Spin State (γ1)とHigh Spin State (γ2)で大きな体積の差があるのかは未解決でした。これを説明するため、バンドモデルで磁気体積効果の説明を試みました。最初の提案は、常磁性状態と強磁性強磁性状態(バンドがスピン分極した状態)で3dバンドの結合力への寄与が大きく異なることを指摘しました。すなわち、常磁性状態では電子は結合性軌道といわれるバンドの下部を占有するのに対し、バンドが分極すると反結合性バンドにも電子が入り結合力が弱り、体積が膨張するはずだというものです。このことは論文9に記述しましたが、私の知る限り、磁気体積効果をバンドモデルで説明しようとした最初の論文ではないかと思っています。その後、3dバンドの幅が原子間距離の5乗に反比例して変化するという理論を使い簡単な状態密度を仮定し、自発体積磁歪を見積もると数%の大きな変化が期待されることを論文12に書きました。ちょうどそのころ信州大学の寺尾さん勝木さんがインバー問題をバンドモデルで説明する論文を発表されました。

その後、大型計算機の進歩により、具体的な物質に対してバンド計算を行い強磁性状態と常磁性状態の体積の差を計算できるようになりました。 IBM研究所のJanak

と Williams は1976年 bcc Fe についてこのような計算を行い、強磁性状態の体積は常磁性状態(+-スピンバンドが分極していない状態)のそれより約6%大きいことを示し、我々の簡単なバンドを仮定した計算とほぼ同じ値を得ています。

この計算は精密で十分信用できる結果だと思うのですが、大きな問題があります。それは、実際のbcc

Fe ではキューリー温度付近のこのような大きな体積変化が現れないという事実です。

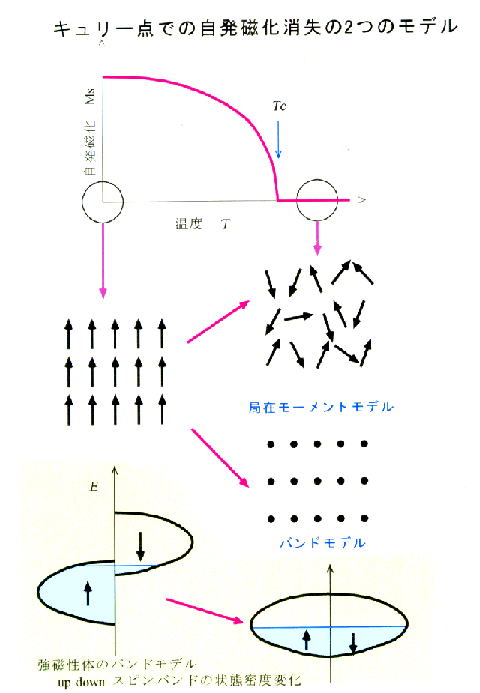

局在モーメントモデルとバンドモデルでの強磁性(スピンの揺らぎへ戻る)

局在モーメントモデルとバンドモデルでの強磁性(スピンの揺らぎへ戻る)

実はこの頃(1970年代)金属磁性の分野では鉄やNi等の磁性をバンドモデルでとらえるか局在モデルで考えた方がいいのかが大きな論争点になっていました。

もちろん、3d電子が遍歴電子でありバンドを作っていることは確実で、基底状態の磁性(磁気モーメントの大きさなど)はバンド計算から正確に理解できます。 ただ、温度を上げて、キュリー温度で磁化が消失するメカニズムをストーナー理論のような分子場理論で理解するには不都合な事実が多くあることがわかってきたのです。

左図は、そのことを示すものです。0Kでは遍歴電子系でも磁気モーメントは原子付近に局在しており、原子磁気モーメントが整列しているという局在モデルのイメージとそう変わりません。しかし、常磁性領域では、バンドモデルではスピン分極がなくなるわけですので、原子磁気モーメントも消失してしまうわけです。

ところが、実際には、むしろキュリー温度以上でもバンド分極は消失せず、あたかも局在モデルのように磁気モーメントがバラバラになると考えた方が都合がいい事実が多いのです。典型的には、比熱の解析から求められるキューリー温度以上の磁気エントロピーの値が局在モーメントモデルから予想される値に近く、また、上記の巨大な自発体積磁歪が観測されないのもその一つです。

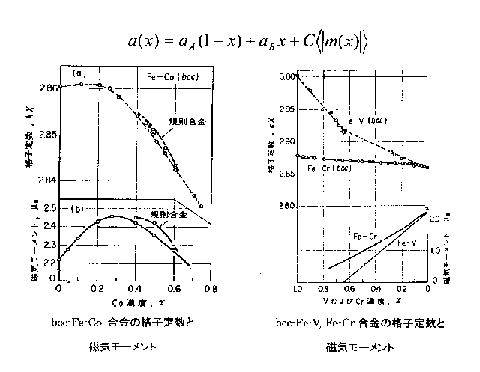

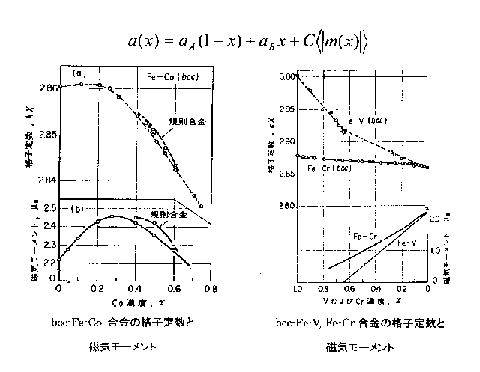

金属合金の格子定数と磁気モーメントの間に密接な関係があり極めて簡単な関係式で結ばれることを発見しました。それは、通常のベガード則に1原子当たりの平均の磁気モーメントの大きさに比例する項をたせばいいという単純な関係式です。ただ、注意する必要があるのは、磁気モーメントの大きさは単純な強磁性体の場合は、低温であれば1原子当たりの自発磁化の値でいいのですが、反強磁性合金やスピングラス合金の場合は、各原子の磁気モーメントの絶対値の平均を求める必要があり必ずしも簡単ではありません。

金属合金の格子定数と磁気モーメントの間に密接な関係があり極めて簡単な関係式で結ばれることを発見しました。それは、通常のベガード則に1原子当たりの平均の磁気モーメントの大きさに比例する項をたせばいいという単純な関係式です。ただ、注意する必要があるのは、磁気モーメントの大きさは単純な強磁性体の場合は、低温であれば1原子当たりの自発磁化の値でいいのですが、反強磁性合金やスピングラス合金の場合は、各原子の磁気モーメントの絶対値の平均を求める必要があり必ずしも簡単ではありません。

左図は、bcc Fe-Co, bcc Fe-V, Fe-Cr 系の場合でいずれも強磁性体ですので、磁気モーメントは1原子当たりの自発磁化を使っており、パラメター aA,aB, C を選べば実測値と大変いい一致を示します。

bcc Fe-Co 合金は50%合金で規則合金になりますがこのとき格子定数が大きくなると言う例外的な振る舞いを示しますが、磁気モーメントも大きくなり、規則化による格子定数の増大は磁気モーメントの増加によるものとして理解できます。

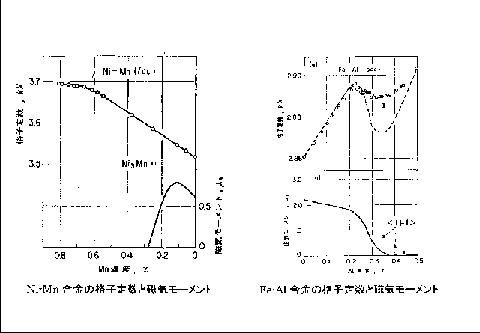

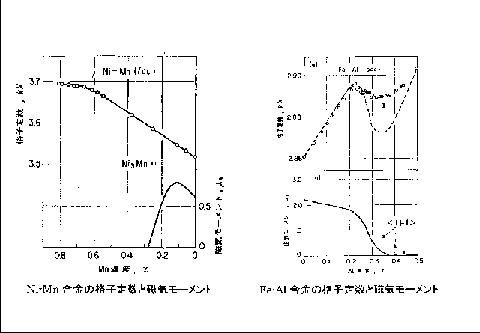

一方、単純な強磁性体でない場合は一見、この式が当てはまらないように思えます。左図のNi-Mn 合金の場合、自発磁気モーメントは,Ni にMn を入れた場合、はじめの10%くらいは直線的に増加しますが、すぐ減少し30%Mnでは0となります。それに対し、格子定数は60%Mn あたりまで直線的に増加します。従って、磁気項に自発磁気モーメントを採用すると、経験式は成り立ちません。ところが、Ni-Mn 系は強磁性消失後も反強磁性となりNi,Mn の磁気モーメントは不変であることが知られています。従って、<|m|>項も直線的に変化し、式は成り立ちます。このようにしてみると、すべての鉄族遷移金属合金の格子定数の変化はこの経験式で説明できることがわかりました。(詳しくはここ)

一方、単純な強磁性体でない場合は一見、この式が当てはまらないように思えます。左図のNi-Mn 合金の場合、自発磁気モーメントは,Ni にMn を入れた場合、はじめの10%くらいは直線的に増加しますが、すぐ減少し30%Mnでは0となります。それに対し、格子定数は60%Mn あたりまで直線的に増加します。従って、磁気項に自発磁気モーメントを採用すると、経験式は成り立ちません。ところが、Ni-Mn 系は強磁性消失後も反強磁性となりNi,Mn の磁気モーメントは不変であることが知られています。従って、<|m|>項も直線的に変化し、式は成り立ちます。このようにしてみると、すべての鉄族遷移金属合金の格子定数の変化はこの経験式で説明できることがわかりました。(詳しくはここ)

考えてみると、このような単純な関係式がそれまでに発見されていなかったのがむしろ不思議です。 その理由は、磁気項に磁気モーメントの絶対値の平均をとるということに気が付かず、またそれを見積もる手段がなかったからだと思います。(志賀@高槻へ戻る)

Fe-Ni の格子定数

Fe-Ni の格子定数

それでは、問題のFe-Ni系を見てみましょう。

左図は、いくつかの温度での fcc Fe-Ni 合金の格子定数です。低温では格子定数の組成依存性と、自発磁気モーメントのそれはよく似ています。この事実は、Fe(2.8mB),Ni(0.6mB)の磁気モーメントが組成によらず一定でかつ単純な強磁性体であることを意味しています。 また、インバー組成あたりから、急激に減少するのは磁気モーメントが減少することに対応しています。これは、メスバウアー効果の結果とも一致します。一方、高温(873K)では、Ni 高濃度側では直線のまま増加しています。これは磁気モーメントの大きさは変わらず通常の格子振動による熱膨張によるものです。ところが、約50%Ni付近から格子定数は直線から大きく下方へずれ始めます。これは磁気モーメントが減少することを意味します。すなわち、インバー合金の熱膨張異常は温度とともに磁気モーメントの大きさが減少することによると解釈されます。これは、局在モーメントモデルによる自発体積磁歪のメカニズムとは明らかに相違します。

磁気モーメントの大きさが温度によって変化するという考えは次のスピンの揺らぎの概念で理解できます。

スピンの揺らぎ

スピンの揺らぎ

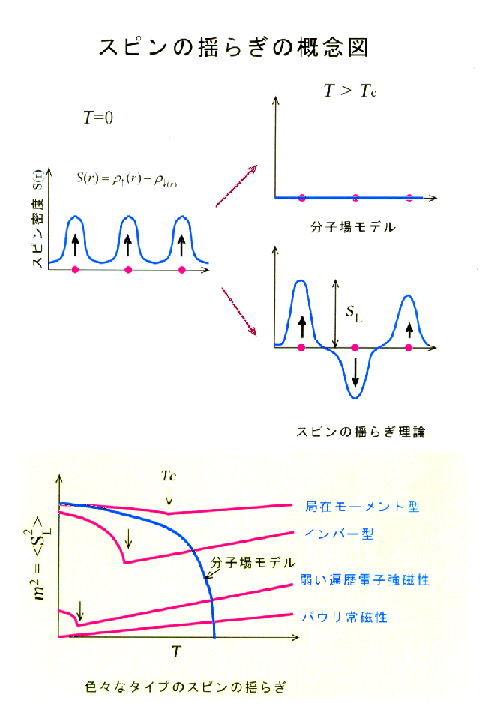

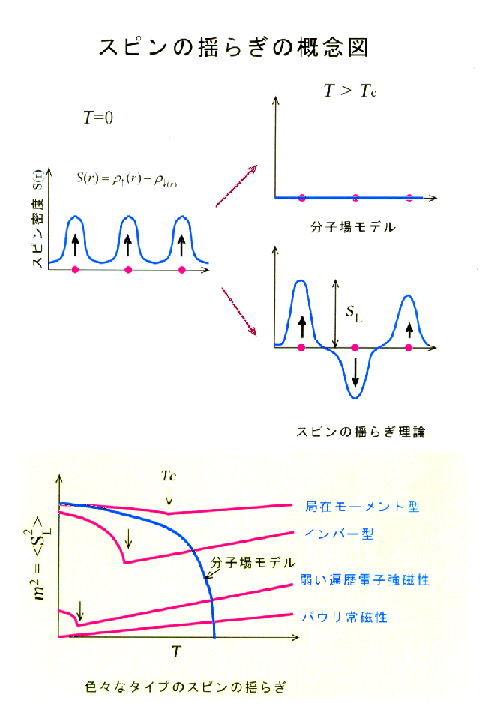

さきに、温度を上げてキュリー温度で強磁性が消失することを説明するのに2つの考えがあることを示しました。(局在モデルとバンドモデル)

局在モーメントモデルでは原子の磁気モーメントの大きさは変わらず方向がバラバラになると考えます。

バンドモデルはバンドのスピン分極が消失すると考えるわけですが、原子の磁気モーメントに注目すると磁気モーメントそのものが消失すると解釈されます。この場合大きな体積収縮が期待されます。

この2つの考えををつなぐ概念がスピンの揺らぎです。

スピンの揺らぎの理論は日本で大きく発展した理論です。

0Kでは、スピン密度の分布は3d波動関数の2乗に比例し原子位置に集中しており、これは局在モデルでもバンドモデルでも同じです。しかし温度を上げたとき、スピン密度が波打つように揺らぎ、キュリー温度以上でもその揺らぎは残ります。これは局在モーメントの振る舞いに似ていますが、その揺らぎの振幅(原子磁気モーメントの大きさ)は温度とともに変化します。格子定数の温度変化の解析から、bcc

Fe やNi はその振幅がほとんど変わらず、あたかも局在モーメントのように振る舞っていると解釈されます。一方、インバー合金では、左図に示すようにキュリー温度以下では温度とともにかなり減少するものと思われます。

これが、私のインバー問題についての解答です!!

ただ、なぜインバー組成でこのようなことが起こるか、に答える必要があります。

それは、簡単に言えば、fcc Fe-Ni 系では30%Ni 付近で強磁性が消失すると同時に磁気モーメントそのものも消失するという事実から、35%

付近では、磁気モーメントが不安定で温度によって容易に減少すると考えられます。 このことは、理論的にも証明できますが、ここでは、実験的に、磁気モーメントが不安定と考えられる他の物質でインバー効果がないかどうか調べてみます。これは、新しいインバー型合金の探索につながるわけです。

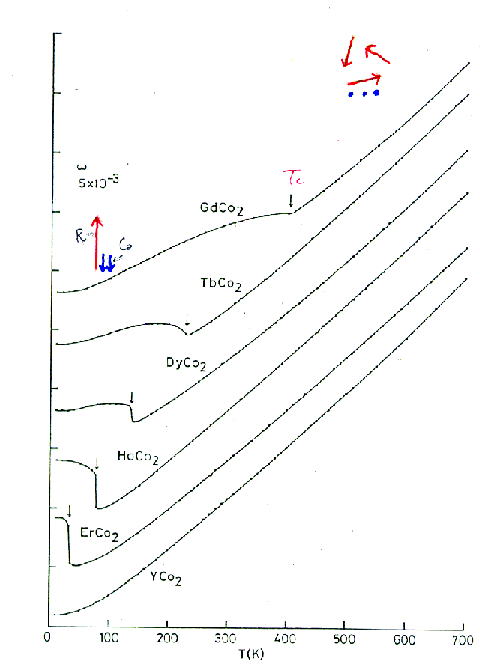

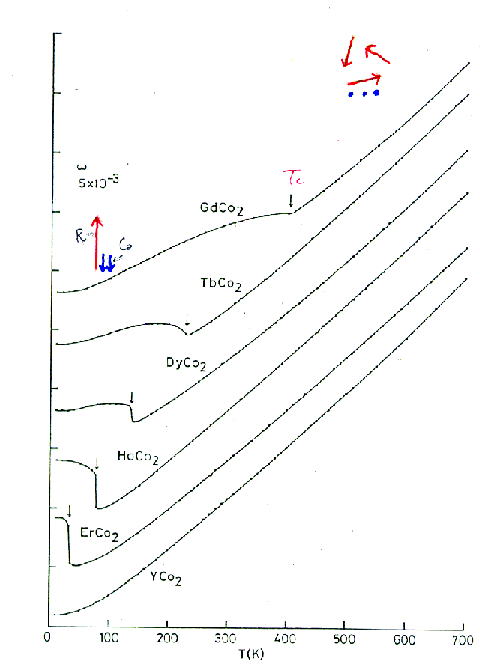

RCo2 系の熱膨張曲線

RCo2 系の熱膨張曲線

左図はRCo2 ラーベス相金属間化合物(R: 希土類元素)の熱膨張曲線です。 この系は、磁気モーメントを持たない希土類元素 R=Y

の場合はCo原子も磁気モーメントを持たず、パウリ常磁性を示します。 Rが磁気モーメントを持つ重希土類元素の場合、低温ではフェリ磁性となりCo原子は希土類原子のスピンから分子場をうけ約1mBの磁気モーメントが誘起されます。 しかし、キュリー温度以上では分子場の消失とともにCo磁気モーメントが消失すると考えられていました。 当然この場合大きな自発体積磁歪が期待されるわけです。

実際に測定すると予想通りの熱膨張異常が観測されました。

もっともこの場合は、室温付近の熱膨張係数がそれほど小さいわけではありません。

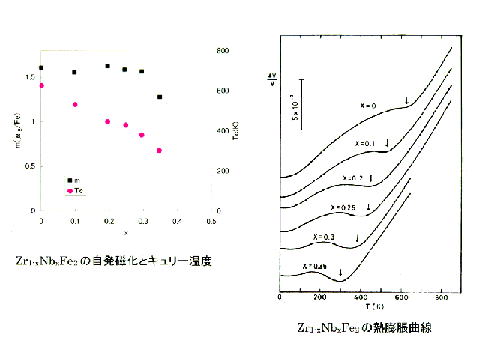

Zr1-xNbxFe2 の熱膨張

Zr1-xNbxFe2 の熱膨張

室温付近で低熱膨張率を示すインバー型合金をさきの考え方に基づき、磁気モーメントが不安定そうな物質を探した結果、その1例として

同じくラーベス相金属間化合物 Zr1-xNbxFe2 系が、 x=0.3 付近で典型的なインバー型熱膨張異常を示すことを見いだしました。

そのほかにもいろいろなインバー型合金・化合物を発見しましたが、次に、最大の自発体積磁歪を示す YMn2 を紹介します。

YMn2 の熱膨張

YMn2 の熱膨張

つきに、同じくラーベス相Mn化合物を調べるためはじめに、パウリ常磁性と考えられていたYMn2 の熱膨張を非磁性参考物質として測定してみました。その結果、意外なことに100K

付近で、巨大(約5%)な体積膨張が観測されました。この物質は強磁性でないことは明らかなので、反強磁性でないかと考え、京大原子炉で中性子回折の実験をやらしてもらったところ、Mnが約3mB の大きな磁気モーメントを持つ反強磁性体であることを発見しました。大きな体積変化は、ネール温度でこの磁気モーメントが消失(減少)することにより説明できます。さらに、面白いことに、 ネール温度以上の熱膨張係数が異常に大きく、これは、いったん消失した磁気モーメント(スピンの揺らぎ)が熱エネルギーにより回復するという、スピンの揺らぎ理論から予想される現象を観測しているものと思われます。

この物質の、磁性や熱的性質の研究はその後大いに発展し、現在物理学会で話題になっている、フラストレートした遍歴電子系の磁性の先駆的研究となっています。

その後の発展は、論文集でも見ていただくこにして、ここらで話を終わらせていただきます。 TOPへ

局在モーメントモデル(自発体積磁歪へ戻る)

局在モーメントモデル(自発体積磁歪へ戻る) バンドモデルによる強磁性

バンドモデルによる強磁性  バンド計算による金属の強磁性

バンド計算による金属の強磁性 研究のスタート − インバー合金 −

研究のスタート − インバー合金 − インバー合金の熱膨張異常と磁性

インバー合金の熱膨張異常と磁性 それを模式的に示します。

それを模式的に示します。

このような実験から、fcc Fe の電子状態が2つあることが明らかになりましたが、なぜ、Low

Spin State (γ1)とHigh Spin State (γ2)で大きな体積の差があるのかは未解決でした。これを説明するため、バンドモデルで磁気体積効果の説明を試みました。最初の提案は、常磁性状態と強磁性強磁性状態(バンドがスピン分極した状態)で3dバンドの結合力への寄与が大きく異なることを指摘しました。すなわち、常磁性状態では電子は結合性軌道といわれるバンドの下部を占有するのに対し、バンドが分極すると反結合性バンドにも電子が入り結合力が弱り、体積が膨張するはずだというものです。このことは論文9に記述しましたが、私の知る限り、磁気体積効果をバンドモデルで説明しようとした最初の論文ではないかと思っています。その後、3dバンドの幅が原子間距離の5乗に反比例して変化するという理論を使い簡単な状態密度を仮定し、自発体積磁歪を見積もると数%の大きな変化が期待されることを論文12に書きました。ちょうどそのころ信州大学の寺尾さん勝木さんがインバー問題をバンドモデルで説明する論文を発表されました。

このような実験から、fcc Fe の電子状態が2つあることが明らかになりましたが、なぜ、Low

Spin State (γ1)とHigh Spin State (γ2)で大きな体積の差があるのかは未解決でした。これを説明するため、バンドモデルで磁気体積効果の説明を試みました。最初の提案は、常磁性状態と強磁性強磁性状態(バンドがスピン分極した状態)で3dバンドの結合力への寄与が大きく異なることを指摘しました。すなわち、常磁性状態では電子は結合性軌道といわれるバンドの下部を占有するのに対し、バンドが分極すると反結合性バンドにも電子が入り結合力が弱り、体積が膨張するはずだというものです。このことは論文9に記述しましたが、私の知る限り、磁気体積効果をバンドモデルで説明しようとした最初の論文ではないかと思っています。その後、3dバンドの幅が原子間距離の5乗に反比例して変化するという理論を使い簡単な状態密度を仮定し、自発体積磁歪を見積もると数%の大きな変化が期待されることを論文12に書きました。ちょうどそのころ信州大学の寺尾さん勝木さんがインバー問題をバンドモデルで説明する論文を発表されました。

一方、単純な強磁性体でない場合は一見、この式が当てはまらないように思えます。左図のNi-Mn 合金の場合、自発磁気モーメントは,Ni にMn を入れた場合、はじめの10%くらいは直線的に増加しますが、すぐ減少し30%Mnでは0となります。それに対し、格子定数は60%Mn あたりまで直線的に増加します。従って、磁気項に自発磁気モーメントを採用すると、経験式は成り立ちません。ところが、Ni-Mn 系は強磁性消失後も反強磁性となりNi,Mn の磁気モーメントは不変であることが知られています。従って、<|m|>項も直線的に変化し、式は成り立ちます。このようにしてみると、すべての鉄族遷移金属合金の格子定数の変化はこの経験式で説明できることがわかりました。

一方、単純な強磁性体でない場合は一見、この式が当てはまらないように思えます。左図のNi-Mn 合金の場合、自発磁気モーメントは,Ni にMn を入れた場合、はじめの10%くらいは直線的に増加しますが、すぐ減少し30%Mnでは0となります。それに対し、格子定数は60%Mn あたりまで直線的に増加します。従って、磁気項に自発磁気モーメントを採用すると、経験式は成り立ちません。ところが、Ni-Mn 系は強磁性消失後も反強磁性となりNi,Mn の磁気モーメントは不変であることが知られています。従って、<|m|>項も直線的に変化し、式は成り立ちます。このようにしてみると、すべての鉄族遷移金属合金の格子定数の変化はこの経験式で説明できることがわかりました。