最近のスピーカーの性能はハイサンプリング対応と名うって高域再生の上限が50kHz、100kHz

とますます上昇する傾向にある。特に国産のスピーカーではこの傾向が強く、最近手にした雑誌のスピーカーの紹介を見ると、国産スピーカーのほとんどが、50kHz

以上、中には200kHz まで再生できるものがある。それに対して、外国製のスピーカーのほとんどが20kHzないし25kHz

を上限としており、50kHz まで伸ばしているのはむしろ例外である。常識的に考えて人間の可聴周波数帯域は20Hz−20kHz

とされていることを考えると、ここまでやる必要があるのかという素朴な疑問が生じる。

結論だけ必要な方はここへ。

周波数帯域と歪み

スピーカの再生周波数の上限を議論する際に注意しておく必要があるのは、上限付近で生じる強い歪である。歪とは、一言で言うと、出力信号の入力信号とのずれであるが、いろいろの理由から生じる。ここでは、装置の非線形性から生じる高調波歪と、位相遅れから生じる位相歪について説明する。

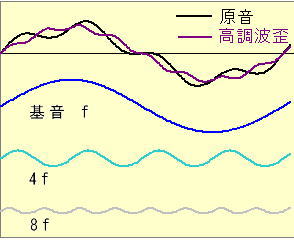

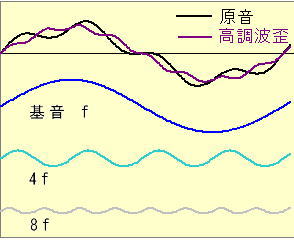

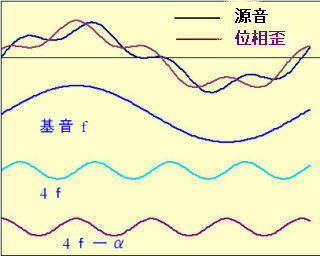

アンプなどでは解りやすいが、出力電圧が入力信号に完全に比例するなら歪が無いわけであるが、何らかの理由でこの比例関係が成り立たなくなると(非線形)元の音の倍数の周波数の信号が発生する。右図で、上黒線が周波数fの基音(青線)と4fの倍音(緑線)からなる原音とする。今、高い周波数で非線形性が生じ8fの倍音成分が生じたとすると、出力波形は上茶線のように原音とは異なった波形になる。高調波歪は倍音、3倍音・・・が基音に対し何%発生するかで評価され、アンプなどでは測定可能でカタログデータとして記載されている。

アンプなどでは解りやすいが、出力電圧が入力信号に完全に比例するなら歪が無いわけであるが、何らかの理由でこの比例関係が成り立たなくなると(非線形)元の音の倍数の周波数の信号が発生する。右図で、上黒線が周波数fの基音(青線)と4fの倍音(緑線)からなる原音とする。今、高い周波数で非線形性が生じ8fの倍音成分が生じたとすると、出力波形は上茶線のように原音とは異なった波形になる。高調波歪は倍音、3倍音・・・が基音に対し何%発生するかで評価され、アンプなどでは測定可能でカタログデータとして記載されている。

さらに、入力波形が単純なサイン波でなく2つ以上の周波数成分(当然一般の楽音の場合はそうであるが)混変調歪や位相歪が生じる。

非線形性に由来する混変調歪については少しややこしいので別項で議論する。

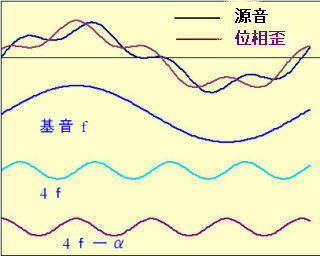

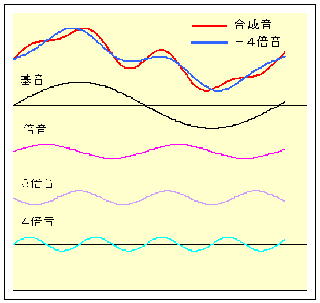

上と同じく原音(上黒線)は基音(青線)と4倍音(緑線)の合成波とする。 こんどは、4f成分の波に位相遅れが生じたとする(茶線)。そうすると、出力波は上茶線のように、やはり原音との差が生じる。

上と同じく原音(上黒線)は基音(青線)と4倍音(緑線)の合成波とする。 こんどは、4f成分の波に位相遅れが生じたとする(茶線)。そうすると、出力波は上茶線のように、やはり原音との差が生じる。

これを位相歪みという。

本文のスピーカーケーブルの項、自己インダクタンスによる高域の位相遅れと減衰の計算で示したように、一般に高域で出力の減衰が生じる場合、そのずっと低周波側で位相遅れが始まり、周波数特性の上限付近では、大きな位相歪が発生していると見做さねばならない。

位相歪みは音色にあまり悪影響を及ぼさないと言われているが、ステレオ装置の音像定位には影響する。

何れにせよ、可聴周波数帯域で歪の無い音を再現しようと思えば、再生装置の上限周波数は余裕をみて十分高くとっておく必要がある。

ということで、高域再生はどこまで必要か? というタイトルで考えてみる。以下に、周波数の低い順に高域再生の目途となるなる要素を取り上げる。

聴覚能力による限界 2008.1.4 一部改訂

まず、可聴周波数帯であるが、普通20kHz が上限とされているが本当だろうか? これはオーディオ発信機があれば簡単に試してみることが出来る。私自身も試してみたが恥ずかしながら10kHz

以上になると通常の音量だとほとんど聴こえないことがわかりがっくり来たものである。 私のシステムはスピーカーの上限が50kHz となっており、アンプには出力モニターがついているので10kHz

の音は確実に出ているものと考えてよい。年が年なので仕方がないと思うわけであるが、少し詳しい音響学の本を読むと,上限周波数は年とともに大きく低下し、成人では耳の良い人で15kHz

くらい、普通は13kHz 辺りでほとんど聞こえなくなるという。 ただし、これは単調音(サイン波)の場合であり、これだけで再生の上限が15kHz

でいいとは言い切れない面がある。(年齢による可聴限周波数のデータはここ)

右図は、楽器からでる音を周波数成分に分解したものである。例えばギターのように両端が固定された弦楽器では弦の長さでと張力できまる基音に加え、その2倍音、3倍音、・・・

という高調波が重なることによりその楽器特有の音色が出るわけである。

右図は、楽器からでる音を周波数成分に分解したものである。例えばギターのように両端が固定された弦楽器では弦の長さでと張力できまる基音に加え、その2倍音、3倍音、・・・

という高調波が重なることによりその楽器特有の音色が出るわけである。

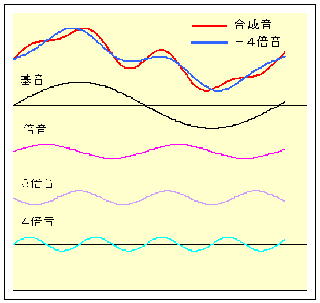

左図の上端の赤線の波は下に書いた4倍音までを重ね合わせたものであり、実際このような波形が楽器から出ているものとする。今、基音が5,000Hz

だったとしよう。すると4倍音は20,000Hz となり、サイン波では聞こえないはずである。さて、上端の青線の波は4倍音を除いた合成波の波形である。

ここで問題は、サイン波の場合は15,000Hz までしか聞こえない人が赤と青の音を違った音として区別できるかどうかである。もし、人間の耳でなく、15000Hz

までしか感度がないマイクを通して別の場所で聞いた場合は区別出来ないないはずである。素朴に考えれば、人間の耳でも同じことが言えるのではなかろうか?

ところで、1970年代CDの規格を検討するため、第一線の音響技術者を集め、高域再生が何処まで検知できるかについて大掛かりなブラインドテストが行なわれた。その結果、音質の違いとして検知できるのは14kHzまでで、16kHz

以上の信号は入っているのかどうかすら分からなかったそうである。このテストは、オーディオシステムの高音特性についての基礎データとして受け入れられており、再生装置の高域は16kHz付近まで歪み無く再生されていれば十分だということになる。

一方、『音と文明』の著者である大橋力氏によれば、インドネシアのガムラン音楽など、22kHz以上の超音波をふんだんに含む音楽を聴くと、(1)大脳の聴覚野と大脳基底部の情動を司る部位が同時に刺激され、快感時に発生するアルファ脳波が検知される。(これをハイパーソニック効果という)(2) ローパスフィルターを通した可聴域成分のみでは、アルファ波は発生しない。(3)ハイパスフィルターで22kHz以上の成分を与えただけでは、聴覚野も大脳基底部も活性化されず、アルファ波も発生しない。(4)22kHz以上の成分として、超音波サイン波、定常的な超音波ピンクノイズを混ぜただけではアルファ波は発生しない。(5)アルファ波の発生消滅には十数秒の時間遅れがあり、瞬時切り替え方式のブラインドテストではハイパーソニック効果は検出できない。という説を唱えている。この研究は、PET(陽電子放射トモグラフィー)などの脳科学研究の新兵器も動員し行なわれたものであるが、空気伝導による超音波は人間には検知出来ないという従来の常識と矛盾し、一般的な音楽ソースにも当てはまる普遍的な現象ととして受け入れられているかどうかは良くわからない。

このような可能性を検討するため、NHKの技術研究所で、20kHz以上の成分をカットした楽音と100kHz近くまでの超高域成分を含む楽音を比較して識別可能かどうかのテストを行った。その結果(ここに示す)を私流に解釈すると、「極めて例外的な能力を持った人が識別出来る可能性を完全には否定できないが、普通の人(といってもこの場合音にうるさいベテランばかりだが)にはまず不可能である」というものである。(初めの実験で識別できた人(若い女性)も再調査では識別できなかった)

もう一つ、非線形性と歪みのページに書いたように、伝送経路に非線形性があるとき、2つ以上の周波数の信号は相互変調歪みにより、差分の周波数成分(ビートではない)が発生し、元信号が超音波であっても発生した可聴周波数成分により超音波成分の混入が検知可能かもしれない。実際そのような現象の実験結果がある。

ただし、実際の音楽信号の場合、検知可能かどうか、あるいは検知可能であったとして、いい方に作用するのか、悪さをするのか定かでない。

録音媒体の限界

1. CD

よく知られているように、普通の音楽CDのサンプリング周波数は44.1kHz で、その1/2、 22.05kHz 以上の周波数の成分は録音されていない(実際には 20kHz辺りが上限である)。当然、上の議論で、倍音が20kHz以上になる成分もカットされる。従って、20kHz以上を再生しても意味がないことになる。 SACD、DVD

オーディオあるいはアナログLPの場合は後で考えるとして、現在大部分の人が音楽ソースとしてはCDを使っていると思うのでこの場合再生周波数の上限をどこまでとればいいのか考えて見る。

(1) 大は小をかねる。 すなわち、「再生周波数の上限は高いに越したことなく、そのことによる弊害は無い」という考え方。

(2) 過ぎたるは及ばざるが如し。すなわち、「20kHz以上を再生しても無意味であるばかりでなく弊害が生じる」という可能性。

おそらく、ほとんど人は(1)の考え方でいいと思っているのではないだろうか?かく申す私も、現在使用しているスピーカーを買うときはあまり深く考えず[(1)の考えに沿って]、試聴の結果、ハイサンプリング対応と称する上限周波数50kHzのシステムを選んだ。確かに、CDの周波数の上限はシャープに22kHz

でカットされているのに対し、スピーカーの高域は徐々に下がっていくわけだから余裕を見て30kHz

くらいまで出る方がいいかもしれない。しかし,本文CDの項で述べたように音楽CDは周波数の上限付近は量子化歪みや混変調歪みを多く含み、この付近の信号を忠実に再生してもいい音質として聴けるかどうか疑問である。ましてや、それ以上の周波数帯を再生しても、少なくとも原音にそった情報は含まれていないわけで、結局、原音に無い音、すなわち広い意味のノイズだけを再生していることになるのではなかろうか。

従って、素朴に考えると、高域をむやみに伸ばすことはむしろ弊害を生じる。

ただ、だからといって、ただちに音が悪くなるとは言いきれない面もある。それは、上に挙げた、いわゆるハイパーソニック効果により聴感が良くなる可能性もあり、実際わざわざノイズを混入する装置も売り出されているようである。(最近は見かけなくなったが)

ステレオSACD(スーパーオーディオCD)の規格は次のようになっている。AD/DA コンバートは1ビット方式でサンプリング周波数2.822MHz。(この値は、普通のCDの4倍の単位時間当たり情報量を持つことを示すが、マルチビット方式と異なり直接記録周波数の上限を決めるものではない) アナログ信号に復元する時点での規格は周波数の上限 100kHz、ダイナミックレンジ

120dB となっている。 DVD-Audio は24ビットのマルチビット方式でありサンプリング周波数192kHz、従って周波数の上限は96kHz

ということになる。

これだけ見ると確かにハード的にはスピーカーの高域上限が100kHz まで伸びているのは意味があるように思える。しかし、本文CDの項にあるように、サンプリング周波数やビット数を増やすのは本来、可聴周波数帯、特に高域の量子化歪みを低下させることが目的で、確かに100kHz

までの録音能力はあるが、これはあくまで結果であって目的ではない。従って、極論すれば、アンプの再生能力が100kHz

まで伸びているからといって、スピーカーの再生能力を100kHz まで伸ばす必要がないのと同レベルの話である。つまり、SACDや DVD Audio をソースとする場合でもスピーカーに必要とされる能力は、20kHz

付近の周波数成分を出来るだけ忠実に放射する能力であり、100kHz の信号を放射する能力が求められているわけではない。 もちろんそのためには、上記の歪みの説明から分かるように、周波数特性の上限は20kHz

より余裕を持って高いことが必要だが、これが何 kHz くらいまで必要かは一概には言えない。

いえることは、今までCDを聞いていて十分に満足しているスピーカーを持っているなら、SACD

に変えたからといって、ハイサンプリング対応スピーカーに買い換える,あるいはスーパー

トゥイターを付け加える必然性はないということである。

ここで、SACD、DVD について一言。 上に書いたように、SACD やDVD Audio は、理論的にはCDより飛躍的に優れた能力を持っているが、本当にそこまでやる必要があるのかという疑問が生じる。そもそも、普通のCDの上限周波数もすでに実際の可聴周波数を超えており(実際、CDの規格統一の際、ヨーロッパの技術者はさまざまな試聴実験を繰り返した結果としてサンプリング周波数は32kHz

で十分だと主張したそうである。)オーバーサンプリング、補間による高ビット化で対応すれば、少なくとも、量子化歪に対してはそれほど見劣りしないのではなかろうか。また、録音用マイクの周波数特性がそこまで伸びているのだろうか?

と考えると、SACDや音楽専用DVDの規格はいささかオーバースペックのような気がする。

確かにこのような高い規格を実現することは技術者に満足感を与え、耳のよい一部のオーディオマニアには歓迎されるだろうが、これは、例えていえば、、自動車メーカーがコンセプトカーを作るようなもので、一般に普及するとは考えにくい。となると、ソフトも増えないだろうし、普通の音楽ファンにとっては当分は一般CDを聴くことになるだろう。ただ、SACDの場合は下位コンパーティブルになっており、普通のCDも再生できるので新たにプレーヤーを買う場合は考慮に入れてもいいと思うが、この場合、従来型CDを再生する場合の性能(中高級CDプレーヤに採用しているオーバーサンプリング、補間による高ビット化など)を確かめる必要がある。SACDを使う予定がなければ、当然同価格ならCD専用機の方が高性能でありそちらを選んだ方が良い。

もっとも、現実に発売されているSACDやDVDはそれなりに注意深く作られているだろうし、上限20kHzのスピーカーシステムで聞いても平均的なCDよりいい音を出すことは十分予想されるが、普通の人が聞いて、同じように丁寧に作られたCDと比べて差があるのかどうか疑問である。

最近、同じソースでSACDとCDの再生音の違いを示すスペアナデーターを見つけたが、シンバルなどを多用する大編成のオーケストラ曲(マーラーの交響曲)では、CDの場合は当然20kHzでカットオフされているがSACDの場合は30kHzくらいまでは伸びている。一方、弦楽アンサンブルなどではSACDとCDでほとんど差が見られないようである。

LPレコード

LPレコードの愛好者が増えているそうである。原音に忠実であるかどうかを基準にするとCDやSACDには太刀打ち出来ないだろうが、それはそれなりの良さがあるだろうし、いいと思うが、ここでは高域再生の問題についてのみ考えてみる。

よくCDは22kHzが上限なのに対しLPの場合は上限が無くさらに高域まで録音されているという主張を聞くことがある。はたして本当であろうか? まず、20kHzの音がLP盤上ではどれほどの波長の波として記録されているかを考えてみる。LPの直径は30cm 回転数は33.3回/分。 今中心から13cm程の所をトレースしているとすると、20kHzに対応する波長は約20um(20/1000 mm)となる。それに対して、LP壁面と接触している針の曲率半径は25.4umと言うことなので、ほぼ同じくらいとなり何とかトレース可能な値であり、それ以上でも急に減衰することはないかもしれない。また、本当に必要な13kHzくらいならまだ余裕がありそうで、先の主張を裏付けることになる。しかし、これは理想的に作られたLPを最初にトレースした場合には当てはまるとしても、このような微小な凹凸は針のトレースによる強い圧力により(針圧が1g以下でも接触面にかかる圧力はかなり高い)すぐ滑され何度かかけている内にその情報が失われ、その代わりに材質の不均質性や付着した微小塵の影響で溝面に凹凸が出来、いわゆるスクラッチノイズが増えていく。 となると、スピーカーの高域再生能力の強化はやはりノイズをより強調することになる。特に、スクラッチノイズは回路で発生するノイズなどに比べ強烈なのでLPの再生にはやはりクラシカルなスピーカーシステムを使うのが正解ではなかろうか?

ただし、ハイパーソニック効果を考えれば、20kHz 以上の信号の存在はその大部分がノイズであってもCDより『よい音』と感じられる可能性は否定できない。

スピーカーはオーディオ装置の中で最も理屈どおり働いてくれないもので、経験が物をいう世界である。高域再生の上限をどこまで伸ばすのがいいかについても、軽々に結論は出せないが、少なくとも言えることは、

1) 可聴周波数の上限(20kHz、実際には、年齢にもよるが、12〜15KHz 程度である)付近までは歪少なく再現できること。そのためには、周波数特性の上限はもう少し高くまで余裕を見ておく必要がある。ただし、CDソースが良くないと、特に高周波数域に歪やノイズが入っているものも多く、また、LPレコードにはかなり強いスクラッチノイズが入っているので、あまり高域が延びていないスピーカーの方が聴きやすい音と感じられる場合がある。

2) ただし、ハイパーソニック効果があるとすれば、20kHz以上の再生が無駄であるとは結論できない。

3) SACD やDVD-Audio を買ったからといって、ハイサンプリング対応と称する上限が100kHz

まで伸びているスピーカーに買い換える必要はない。この点は一般的に誤解されているようで、その原因がメーカーの宣伝方法にもあるような気がする。

アンプなどでは解りやすいが、出力電圧が入力信号に完全に比例するなら歪が無いわけであるが、何らかの理由でこの比例関係が成り立たなくなると(非線形)元の音の倍数の周波数の信号が発生する。右図で、上黒線が周波数fの基音(青線)と4fの倍音(緑線)からなる原音とする。今、高い周波数で非線形性が生じ8fの倍音成分が生じたとすると、出力波形は上茶線のように原音とは異なった波形になる。高調波歪は倍音、3倍音・・・が基音に対し何%発生するかで評価され、アンプなどでは測定可能でカタログデータとして記載されている。

アンプなどでは解りやすいが、出力電圧が入力信号に完全に比例するなら歪が無いわけであるが、何らかの理由でこの比例関係が成り立たなくなると(非線形)元の音の倍数の周波数の信号が発生する。右図で、上黒線が周波数fの基音(青線)と4fの倍音(緑線)からなる原音とする。今、高い周波数で非線形性が生じ8fの倍音成分が生じたとすると、出力波形は上茶線のように原音とは異なった波形になる。高調波歪は倍音、3倍音・・・が基音に対し何%発生するかで評価され、アンプなどでは測定可能でカタログデータとして記載されている。 上と同じく原音(上黒線)は基音(青線)と4倍音(緑線)の合成波とする。 こんどは、4f成分の波に位相遅れが生じたとする(茶線)。そうすると、出力波は上茶線のように、やはり原音との差が生じる。

上と同じく原音(上黒線)は基音(青線)と4倍音(緑線)の合成波とする。 こんどは、4f成分の波に位相遅れが生じたとする(茶線)。そうすると、出力波は上茶線のように、やはり原音との差が生じる。 右図は、楽器からでる音を周波数成分に分解したものである。例えばギターのように両端が固定された弦楽器では弦の長さでと張力できまる基音に加え、その2倍音、3倍音、・・・

という高調波が重なることによりその楽器特有の音色が出るわけである。

右図は、楽器からでる音を周波数成分に分解したものである。例えばギターのように両端が固定された弦楽器では弦の長さでと張力できまる基音に加え、その2倍音、3倍音、・・・

という高調波が重なることによりその楽器特有の音色が出るわけである。