■ GPS AE-GYSFDMAXB , GT-502MGG-N

高精度1Hz出力 & 周波数カウンターの製作 ■ |

GPS受信モジュールの試用については、下記のページに紹介してあります。

「GPS受信モジュール AE-GYSFDMAXBのデータを表示する」

「GPS受信モジュール GT-502MGG-Nのデータを表示する」

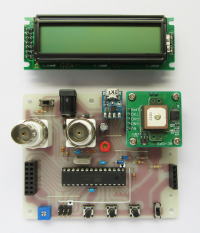

この製作では、GPSから送られてくる位置などの各種情報をLCDに表示する機能に加えて、同じくGPSモジュールから出力される正確な1Hz(1秒)信号を用いた周波数カウンターを搭載します。

小数点以下の周波数まで計れるレシプロカル方式の周波数カウンターの場合は、GPSモジュールからの1PPS(1Hz)信号を測定する事で、カウンター内の基準となる水晶発振器を較正する事ができます。

ゲート式の周波数カウンターを較正する場合は、10MHzなどの正確な高周波信号を測定しながらカウンター内の基準水晶発振器を較正しますが、汎用のGPS受信ユニットには1PPS(1Hz)出力のみの場合が多く見受けられます。

1PPS(1Hz)出力からPLL回路を使って正確な10MHzなどの信号を作る事も可能ですが、回路構成が複雑で多くの部品を必要とします。

この製作では、AVRマイコンの動作クロックから作った基準信号の周波数をGPSの1PPS(1Hz)信号を使って測定し、同時に較正を必要とする外部のカウンターで同じ信号を測定して、表示される周波数が同じになるように較正対象のカウンターを調整する事で、簡単な回路構成で正確な較正を実現するのが目的です。

| 回路の解説 |

1.電源

・5VのACアダプターやUSB電源(5V)から電源を供給します。 (4.5V〜5.5Vで動作)

1.[5V]のACアダプター。 (2.1mm標準DCジャック、センター[+]プラス)

2.USBシリアル変換モジュールからのUSB電源。 (5V)

3.乾電池(1.5V×3本の4.5V)。 DCジャック、またはUSBマイクロBコネクターから供給。

4.二次電池(1.2V×4本の4.8V)。 DCジャック、またはUSBマイクロBコネクターから供給。

5.USB接続タイプのモバイルバッテリー。 (5V)

・電源回路には逆流防止のダイオードが入っていますので、DCジャックとUSB電源の両方を

同時に接続しても動作可能です。

・回路の消費電流は、LCDのバックライトOFF時に約40mAです。

2.AVRとクロック

・AVRマイコンはATmega328P-PUを使用し、クロックは20MHzの水晶発振子で動作します。

・水晶の周波数較正用に、20PFのトリマーコンデンサが付いています。

・ISP端子は、AVRマイコンにプログラムを書き込む際に、書込機を接続するために使用します。

(書き込み済AVRの場合や通常動作中は、ISP端子を使用しません)

3.LCD表示器

・「SC1602BSLB-XA-GB-K」 黄緑色バックライト、または、「SC1602BBWB-XA-GB-G」白色

バックライトの、16文字×2行キャラクター表示モジュールを使用します。

・使用するモジュールよって、LCDのバックライト用抵抗器を選択して下さい。

・他の同等品のLCDも選択可能です。

・液晶のコントラストは、20KΩの半固定抵抗器で文字が見やすい位置に調整して下さい。

・「SC1602BSLB-XA-GB-K」 を選択した場合は、スイッチ操作によりバックライトを消す事が

できるので、バッテリー動作時に消費電力を抑える事が可能です。

4.GPS受信モジュール

・秋月電子で取り扱いのある下記のモジュールを使用します。

GPS受信機キット 1PPS出力付き「みちびき」対応 AE-GYSFDMAXB (販売終了)

GPS受信機 シリアル出力(先バラ) みちびき(194/195)対応 1PPS出力付 GT-502MGG-N

・AE-GYSFDMAXBの場合は、モジュールに付属のL型ピンヘッダは使用せずに、別途ストレート

タイプのピンヘッダを用意して基板に取り付けます。

・GT-502MGG-Nの場合は、モジュールから出ているケーブルの先端が先バラになっているので、

ピンヘッダを使用してコネクター経由で取り付けるか、基板に直接ハンダ付けで取り付けます。

・このモジュールの内部は3.3Vで動作しているため、モジュールのRXD入力には3.3V以上の電圧を

加える事ができませんので、疑似オープンドレイン回路で電圧レベル変換を行っています。

5.操作スイッチ

・押しボタン式の汎用タクトスイッチを、基板上に取り付けできます。

6.出力選択スイッチ

・小型のスライドスイッチを、基板上に取り付けできます。

・出力のBNCコネクターから出力する信号を、1PPS(1Hz)、またはAVRクロックから生成した

1MHz(完全版では100KHz,200KHz,500KHz,1MHz,2MHz,5MHz,10MHz)から選択します。

7.カウンター入力

・BNCコネクターからロジックレベル(3〜5V)のパルス信号を入力して、その信号の周波数を

測定します。

・測定可能な周波数は、外部の信号に対して8MHz、内部の出力に対して10MHz程度までです。

・汎用の周波数カウンターのように小信号の測定を行いたい場合は、当ページの周波数カウンター

記事にある入力アンプ回路を用意して下さい。

8.シリアル入出力 (USB-シリアル変換) (任意で取り付け)

・パソコンに接続して測位情報などの詳細を見る必要がない場合は、このモジュールは不要です。

(取り付けなくても、LCD表示の動作は可能です)

・USBシリアル変換モジュールAE-FT234Xに「USB マイクロ B メス」コネクターがありますから、

「USB A オス−マイクロ B オス」ケーブルでパソコンに接続します。

・通常、USBコネクターにケーブルを差し込むとパソコンにドライバーが自動でインストール

されますが、動作しない場合はモジュールに付属の説明書にしたがって下さい。

・使用方法は、下記のページを参照して下さい。

「GPS受信モジュール AE-GYSFDMAXBのデータを表示する」

「GPS受信モジュール GT-502MGG-Nのデータを表示する」

|

● AE-GYSFDMAXB 用

|

● GT-502MGG-N 用

注意! この図面を使用した、いかなる損害にも責任を負いません。

|

● 測位情報LCD表示プログラム (AE-GYSFDMAXB , GT-502MGG-N 共用)

● 周波数カウンター プログラム (1秒ゲートのみで[1Hz]からの測定、出力は1MHzのみ)

● 完全版 (測位情報と周波数カウンターの両方を搭載し、スイッチで切り替え可能)

(周波数カウンターに[10秒]ゲートを搭載、0.1Hzから測定可能)

(出力の周波数を100KHz,200KHz,500KHz,1MHz,2MHz,5MHz,10MHzから選択可能)

(プログラムは、AE-GYSFDMAXB と GT-502MGG-N の共用です)

| プログラム |

BASCOM-AVR用 ソースファイル

書込器用 HEXファイル |

AE-GYSFDMAXB102.bas

AE-GYSFDMAXB102.HEX |

| 頒布室にて頒布いたします。 |

注意! 著作権は放棄しておりませんので、販売や配布目的での使用は絶対にしないで下さい。

(記事の無断転載を除き、個人での使用は可能です。 改変、自作品の掲載、展示、リンクもご自由に。) |

| AVRマイコン ATmega328P-PUの、ヒューズ ビット書き換え |

◎BASCOM-AVRでコンパイルして、「AVRISPmkII」の書き込みウィンドウを使用する場合は、

ヒューズ ビットが自動で変更されますから、以下の操作は不要です。

HEXファイルを使用する場合は、下記ページの書き換え方法 「6.」を、以下の様に変更して、ヒューズ ビットの書き換えを行って下さい。

ヒューズ

ビット書き換え

6.[ Fusebit C ] の右欄 [

0:Divide Clock by 8 Enabled ]

をクリックすると、右側にプルダウン

メニューが現れますから、 [ 1:Divide Clock by 8 Disabled ] を選択します。

6.[ Fusebit KLA987 ] の右欄 [ 100010:Int. RC Osc. 8 MHz ] をクリックすると、右側に

プルダウンメニューが現れますから、[ 110111:Ext. Full-swing Crystal ] を選択します。

7.右側の [ Write FS ] ボタンをクリックすると書き換えが完了します。

6.[ Fusebit Extended RSQ ] の右欄 [ 111:Brown Out Disabled ] をクリックすると、

プルダウン・メニューが現れますから、 [ 110:Brown out 1.8V ]

を選択します。

7.右側の [

Write FSE ] ボタンをクリックすると書き換えが完了します。

「AVRWRT」 ライターの場合は、 AWRTf_GYSFDMAXB_1PPS.gif

|

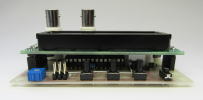

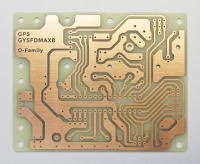

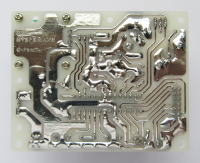

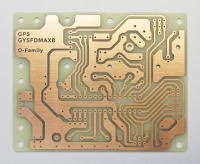

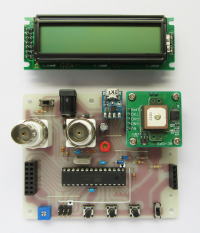

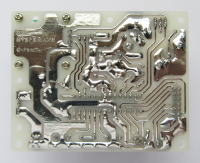

プリント基板

(GPSモジュール共用) |

基板 部品面 |

基板 ハンダ面 |

GT-502MGG-N

|

プリント基板は両モジュールで共用です。

GT-502MGG-Nは、下記の方法で取り付けます。

・基板側: ピンソケット、 ケーブル側: ピンヘッダ

・基板側: ピンソケット、 ケーブル側: 変換基板

・ケーブルを直接基板にハンダ付け |

| 製作について |

・部品表は、部品の背が低い順に記載してありますので、この順番に取り付けて行きます。

・ジャンパー線は、すずメッキ線や、被覆電線を使用して下さい。

・ISP端子を使用してAVRのプログラムを書き込む場合は、ワイヤー(0.3mm程度の被覆電線)で

[RST] - [RST] 間を接続します。

(書き込み済みのAVRを使用する場合は、ワイヤー配線は不要です)

・1/6W抵抗器は、3目 (2.54X3 = 7.62mm) ピッチで両端を折り曲げて取り付けます。

・LCDのバックライト抵抗器は、 使用するLCDのタイプにより値を選択して下さい

・ショットキー・バリア・ダイオードは、3目 (2.54X3 = 7.62mm) ピッチで両端を折り曲げて取り付けます。

・ICソケットは、必要に応じて取り付けます。(AVRマイコンを直接ハンダ付けすることも可能です)

・積層セラミックコンデンサは、5.08mmピッチの物が取り付け可能です。

・トリマーコンデンサは取付方向に指定はありませんが、AVRマイコン側に外形の平らな部分が

来るように取り付ける事をお勧めします。

・半固定 抵抗器は、コパルCT-6EPや秋月3362P-1-203LFなどが取り付け可能です。

・ISP端子用ピンヘッダ(6ピン オス)は、ISP端子を使用してAVRのプログラムを書き込む場合に

取り付けて下さい。 (書き込み済みのAVRを使用する場合は不要です)

・タクトスイッチは、押しボタン式の汎用タクトスイッチを基板上に取り付けできます。

・電解コンデンサは、極性に注意して下さい。 (リードの長い方が+、ケースの印線が−)

・USBシリアル変換モジュールAE-FT234Xは、ピンヘッダが基板の片面にしかないため固定が

不安定になりますから、モジュールの裏面に板ゴムなどを貼り付けて固定することをお勧めします。

・GPSモジュール「AE-GYSFDMAXB」は、ジュラコンのスペーサー4本で基板に固定します。

・モジュールが「GT-502MGG-N」の場合は、下記の様な方法でケーブルを基板に取り付けます。

基板側: ピンソケット、 ケーブル側: ピンヘッダ

基板側: ピンソケット、 ケーブル側: 変換基板

ケーブルを直接基板にハンダ付け

・BNCコネクターは基板にも取り付けできますが、ケースに取り付ける場合は基板からワイヤーを

引き出して下さい。

・LCDモジュールは、モジュール側のピンヘッダを基板のピンソケットに刺して固定します。

(モジュールの右側のみ、ジュラコンのスペーサー2本で基板に固定することも可能です)

|

| 操作方法 |

1.電源投入

・5VのACアダプターやUSB電源(5V)から電源を供給します。 (4.5V〜5.5Vの範囲で動作可能)

1.[5V]のACアダプター。 (2.1mm標準DCジャック、センター[+]プラス)

2.USBシリアル変換モジュールからのUSB電源。 (5V)

3.乾電池(1.5V×3本の4.5V)。 DCジャック、またはUSBマイクロBコネクターから供給。

4.二次電池(1.2V×4本の4.8V)。 DCジャック、またはUSBマイクロBコネクターから供給。

5.USB接続タイプのモバイルバッテリー。 (5V)

・電源回路には逆流防止のダイオードが入っていますので、DCジャックとUSB電源の両方を

同時に接続しても動作可能です。

・初めて電源を入れたとき、またはボタン電池を交換したときは、GPSの測位に数分かかります。

・GPSモジュールを初期値(工場出荷状態)に戻したい場合は、[SW3]を押したまま電源を入れると

LCDに[Full ColdRestart System Defaults]と表示されて初期化されます。

・液晶のコントラストを、20KΩの半固定抵抗器で文字が見やすい位置に調整して下さい。

・LCDに「SC1602BSLB-XA-GB-K」 を選択した場合は、スイッチ操作によりバックライトを消す

事ができるので、バッテリー動作時に消費電力を抑える事が可能です。

|

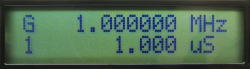

2.1Hz(1sec) / 1MHz 出力

・BNCコネクター[J5]から、スライドスイッチ[SW5]の切り替えにより、下記の信号が出力されます。

1. GPSからの高精度±10ns (10×10-9秒)の1Hz(1秒)信号。 (3.3Vレベル)

・衛星が4個以上見つかり、GPSモジュールに付いている赤色LEDが点滅を始めると、

1Hz信号の出力が開始されます。

・パルス幅はGPSモジュールの規格によります。

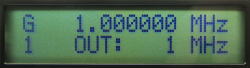

2. AVRマイコンのクロック信号から作られた1MHz信号。 (5Vレベル)

・[完全版]では、出力周波数を100KHz,200KHz,500KHz,1MHz,2MHz,5MHz,10MHzから選択

可能です。

|

・1MHz(10MHzなど)の信号は、AVRマイコンの水晶発振回路に取り付けたトリマーコンデンサで微調整ができます。

・プログラムを周波数カウンターに切り替えて、BNCコネクター[J5]と[J6]を接続すると、水晶発振から分周した周波数が測定できます。

・表示される周波数が1MHz(10MHzなど)になるように、トリマーコンデンサを回して微調整します。

・基板上の水晶は温度変化に対する補償がされていませんので、微調整を行っても室温による変動は抑えきれませんのでご注意下さい。

・電源を入れてから15分程度経過した後に、室温20度〜25度程度の環境で較正しておいて下さい。

|

|

3.カウンター入力

・BNCコネクター[J6]からロジックレベル(3〜5V)のパルス信号を入力して、その信号の周波数を

測定します。

・測定可能な周波数は、外部の信号に対して8MHz、内部の出力に対して10MHz程度までです。

・「AE-GYSFDMAXB」の場合、衛星が4個以上見つかりGPSモジュールに付いている赤色LEDが

点滅を始めると、周波数の計測を開始します。

・「GT-502MGG-N」の場合は起動が30秒程度と早いため、1分程度で周波数の計測を開始します。

(衛星が見つかるまで、または見つからない場合は、周波数計測の動作を停止します。)

・汎用の周波数カウンターのように小信号の測定を行いたい場合は、当ページの周波数カウンター

記事にある入力アンプ回路を別途用意して下さい。

|

・BNCコネクター[J5]と[J6]を接続して1MHz(10MHzなど)の出力信号を測定し、同時に較正を必要とする外部のカウンターで同じ信号を測定します。

・GPS側の表示周波数と、較正対象のカウンターに表示される周波数がどちらも同じになるように、較正対象のカウンターの基準発振器を調整する事で、簡単な回路構成で較正が可能です。

・GPS側のAVR水晶回路は温度補償がされていませんので、必ずしも1MHz(10MHzなど)ジャストの周波数でなくても、両方のカウンターが同じ値を示していれば、相対的にGPSの精度で較正ができています。

|

|

4.スイッチ操作

○[SW1] [完全版]のみ対応。

・[SW1]を押すと、「測位情報のLCD表示」モードと「周波数カウンター」モードが切り替わります。

○「測位情報のLCD表示」モードの場合。

・[SW2]を押すと、表示モードが変わります。

|

時刻表示。 JST (日本標準時)

上段: 年/月/日 , 曜日。

下段: 時:分:秒。 |

|

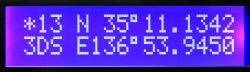

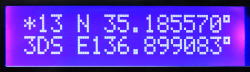

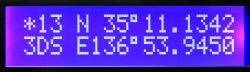

位置表示。

上段: 緯度。

下段: 経度。 |

|

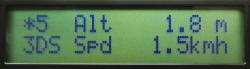

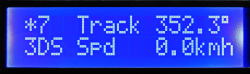

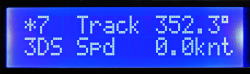

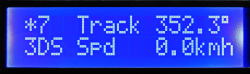

方向・速度・高度 表示。

上段: 真北に対する進行方向 / 高度。

下段: 対地速度。 |

・[SW3]を押すと、表示項目が変わります。

|

時刻表示 24時間制 表示 |

|

時刻表示 12時間制 表示 |

|

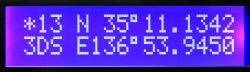

位置表示。

上段: 緯度。 [度°分’] 表示

下段: 経度。 [度°分’] 表示 |

|

位置表示。

上段: 緯度。 [度°分’ 秒”] 表示

下段: 経度。 [度°分’ 秒”] 表示 |

|

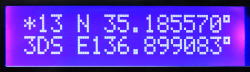

位置表示。

上段: 緯度。 [度°(10進)] 表示

下段: 経度。 [度°(10進)] 表示 |

|

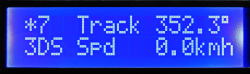

方向(真北が0°で時計回りの角度)・速度 表示。

上段: 真北に対する進行方向。

下段: 対地速度 (km/h)。 |

|

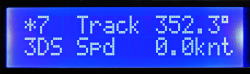

方向(真北が0°で時計回りの角度)・速度 表示。

上段: 真北に対する進行方向。

下段: 対地速度 (ノット)。 |

|

高度・速度 表示。

上段: 海抜高度。

下段: 速度 (km/h)。 |

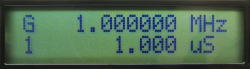

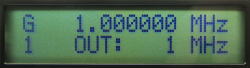

○「周波数カウンター」モードの場合。

・[SW2]を押すと、LCDの下段表示が「周期」と「出力周波数」で変わります。[完全版]のみ対応。

・[SW3]を押すと、[SW2]の表示項目に合わせて下記の動作を行います。[完全版]のみ対応。

「周期」表示の場合

ゲート時間が「1秒」と「10秒」で切り替わります。 |

「出力周波数」表示の場合

出力周波数が切り替わります。 |

|

|

|

|

|

5.シリアル入出力 (USB-シリアル変換)

・パソコンに接続して、測位情報などの詳細を見る事ができます。

・必要がない場合は、このモジュールを取り付けなくてもLCD表示の動作は可能です。

・USBシリアル変換モジュールAE-FT234Xに「USB マイクロ B メス」コネクターがありますから、

「USB A オス−マイクロ B オス」ケーブルでパソコンに接続します。

・通常、USBコネクターにケーブルを差し込むとパソコンにドライバーが自動でインストール

されますが、動作しない場合はモジュールに付属の説明書にしたがって下さい。

・使用方法は、下記のページを参照して下さい。

「GPS受信モジュール AE-GYSFDMAXBのデータを表示する」

「GPS受信モジュール GT-502MGG-Nのデータを表示する」

|

|