| ■ AVR+グラフィックLCD オシロ・スコープ [2]の製作 ■ |

前作のグラフィックLCDオシロスコープは、ユニバーサル基板での製作だったので、プリント基板化の要望が何件かありましたが、他にも製作したい装置があり、保留のまま1年が経ってしまいました。

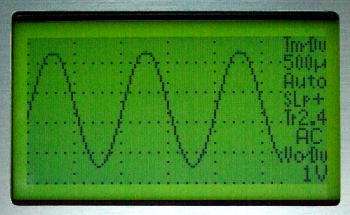

このオシロスコープは、AVRのA/Dコンバータの限界により、測定可能な周波数が約20KHzまでとなっていますが、オーディオ信号の測定に使用されるユーザーも多い様です。

そこで、今回プリント基板化すると共に、入力信号の感度調節と、DC/AC入力に対応したバージョンアップを図りました。

・ 測定周波数 1Ch.表示:DC〜約20KHz (有効域は10KHz) 2Ch.表示:DC〜5KHz

・ AUTO/SINGLE動作可能。

・ トリガーエッジ、トリガーレベル調整可能。 (トリガー検出は、Ch1.のみ)

・ 入力感度調整可能。 [VOLTS/DIV] 0.25V , 0.5V , 1V , 2V , 5V , 10V 最大50V

・ DC電圧、AC波形が測定可能。 AC時は自動的にオフセットを添加。 最大±25V

| 回路の概要 |

1.電源回路

・5VのACアダプターから電源を供給します。 (中央のピンが+5Vです [センタープラス] )

・電源が入っていない状態で入力端子に高電圧が加わると、AVRにも高電圧が加わってしまうので

保護回路として、電源ラインに6.2Vのツェナー・ダイオードが入れてあります。

2.AVRとクロック

・前作ではATmega88を使用しましたが、制御信号が増えたため、ピン数の多いATmega164P-20PU

に変更しました。

・ATmega164P-20PUは、最高速度の20MHzで動作させています。

3.グラフィックLCD回路

・128 x 64 ドット表示の、秋月電子 SUNLIKE SG12864ASLB-GB-R01を使用しています。

・液晶のコントラストは、半固定ボリュームで調整して下さい。

4.スイッチ回路

・ATmega164Pはポート数が多いので、8個のスイッチとポートを1対1で接続しています。

・プリント基板上には、汎用のタクトスイッチが取り付けできます。

・また、スイッチの高さをLCD面と合わせる場合は、スイッチかさ上げ基板を使用できます。

5.トリガー調整回路

・入力波形と画面表示の同期を取るトリガー調整は、「トリガーレベル」ボリュームで行います。

*入力感度が [0.25V , 0.5V] の場合: 入力電圧値がトリガーレベル値となります。

*入力感度が [1V , 2V , 5V , 10V] の場合: 画面の上限を5.1Vとしたレベル値となります。

・トリガーを検出するエッジ方向は、[SLOPE] スイッチにより、+方向と−方向が選択できます。

6.アナログ入力回路

・AVR内蔵のA/Dコンバータを使用して、波形をサンプリングします。

・A/Dのリファレンス電圧は、精度よりもノイズの影響を考慮して、レンジの広いAVCC(5V)を

使用しています。

・入力感度切換は、CMOSのアナログ・マルチプレクサ[TC4052B] と抵抗器の組み合わせで

アッテネータを構成し、[2V , 5V , 10V] のレンジで [10V , 25V , 50V] に対応しています。

・[0.25V , 0.5V , 1V] のレンジでは、アッテネータを通さず入力し、ソフトウェアにより波形描画の

大きさを変えています。

・DC/AC入力の切換は、同じく [TC4052B] を使用して、ストレート入力とコンデンサによる

DCカット信号を選択します。

・またAC入力時には、自動的に2.5Vのオフセット電圧を付けています。

・[TC4052B] は、AC波形に対応するために±5Vの電圧を必要としますが、-5V電圧は

ほとんど電流を消費しないため、グラフィック液晶のVEE(-10V)電圧を流用し、ツェナ・

ダイオードで-5Vを得ています。

・AVRマイコンとTC4052Bは、入力端子の定格電圧がVSS(VEE) -0.5V 〜 VDD +0.5Vと

なっているので、これ以上の電圧が加わらないように、ショットキ・ダイオード [BAT43] を

使用した保護回路が入っています。

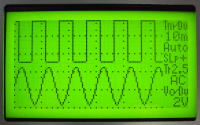

7.2Ch.表示と、Ch.2用のオフセット

・2Ch.表示では、A/Dコンバータの負担も大きくなるため、測定できる周波数範囲も半分以下に

なります。

・さらに、Ch.1とCh.2の波形の電位差が大きい場合は、AVR内部のサンプル&ホールドのチャージが

追いつかず、波形にキズが大きく出る場合があります。

・画面上で、2つの波形の位相差を見やすくするために、オフセットボリュームでCh.2の波形を

上下に移動することができます。

|

注意! この図面を使用した、いかなる損害にも責任を負いません。

|

注意! 著作権は放棄しておりませんので、販売や配布目的での使用は絶対にしないで下さい。 (記事の無断転載を除き、個人での使用は可能です。 改変、自作品の掲載、リンクもご自由に。)

|

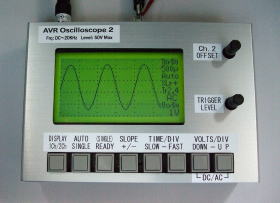

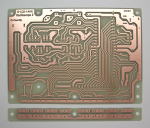

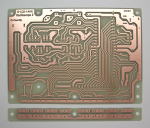

プリント基板 (Rev.1) |

部品面 (Rev.1) |

ハンダ面 (Rev.1) |

スイッチ部

|

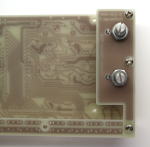

基板 前面 |

基板 後面 |

ケース内部 前面 |

ケース内部 後面 |

● ボリューム・オプション基板 ●

秋月電子で、小型の基板取付用ボリューム(10KΩ)が売り切れとなってしまいましたので、汎用の「16φパネル取付型ボリューム」を固定する、オプション基板を用意しました。

端子は、メッキ線かビニール電線で基板と接続します。

オプション

プリント基板 |

オプション基板 取付例 |

15(17)mmスペーサーに、0.5mm

ワッシャを2枚入れて高さ調整します。 |

| AVRマイコン ATmega164Pの、ヒューズ ビット書き換え |

AVR ATmega164Pのシステム クロックは、工場出荷時に、内蔵RC発振器の8MHzで、1/8前置分周器がONに設定されており、外部のクリスタル

オシレータを使用するには、AVRのヒューズ ビットを書き換える必要があります。

また、JTAGインターフェイスが許可になっているので、無効に書き換えます。

下記ページの書き換え方法 「6.」を、以下の様に変更して、ヒューズ

ビットの書き換えを行います。

ヒューズ

ビット書き換え

6.[ FusebitC ] の右欄 [

0:Divison by 8 enabled ]

をクリックすると、右側にプルダウン

メニューが現れますから、 [ 1:Division by 8 disabled ] を選択します。

[ Fusebit KLA987 ] の右欄 [ 100010:Int. RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 65 ms ]

を

クリックすると、右側にプルダウンメニューが現れますから、

[ 110111:Full Swing Oscillator; Start-up time: 16K CK + 65 ms; Crystal Osc.

; slowly rising power ] を選択します。

[ Fusebit High H ] の右欄 [ 0:JTAG enabled(portc.2-portc.5 not usable) ]

を

クリックすると、右側にプルダウンメニューが現れますから、[ 1:JTAG disabled ]

を

選択します。

「AVRWRT」 ライターの場合は、AWRTf_osc2.gif

|

| 製作について |

・部品表は、部品の背が低い順に記載してありますので、この順番に取り付けて行きます。

・ジャンパー線は、すずメッキ線や、被覆電線を使用して下さい。 (11本)

・1/4W抵抗器は、4目 (2.54X4 = 10.16mm) ピッチで両端を折り曲げて取り付けます。 (4本)

・1/6W抵抗器は、2目 (2.54X2 = 5.08mm) ピッチで両端を折り曲げて取り付けます。

・10KΩ1本は3目、100KΩ,1MΩそれぞれ1本は、5目で両端を折り曲げて取り付けます。

・ダイオード類は、3目 (2.54X3 = 7.62mm) ピッチで両端を折り曲げて取り付けます。

・セラミックコンデンサと積層セラミックコンデンサは、2.54mmピッチの物が取り付け可能です。

・電解コンデンサは、背が高いため、横に寝かせて取り付けます。

(極性に注意して下さい)

・コイル (インダクタ−)は、種類によって、取り付け方法を変えて下さい。

・ICソケットは、必要に応じて取り付けます。(AVRマイコンを、直接ハンダ付けすることも可能です)

・グラフィック液晶表示器(LCD)は、ピンソケットとピンヘッダにより取り付けます。

・ 「SG12864ASLB-GB-R01」の取り付けネジは、2.5mm穴で高さが11mmとなっているため、

特殊なスペーサーが必要です。

・調達が難しい場合は、「電子工作のヒント」のページに、自作方法を記載してあります。

(頒布室で、実費頒布を始めました)

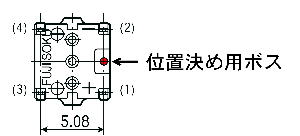

・スイッチは、汎用のタクトスイッチや、「FUJISOKU TM1-01」が使用できます。

・メイン基板上には、タクトスイッチを取り付けることができます。

・また、スイッチ基板を取り付けるスペーサーの長さで、LCD画面との高さ調整も行えます。

・スイッチ基板とメイン基板は、ワイヤーまたはメッキ線9本で回路接続して下さい。

・タクトスイッチには、足の幅が2.54ピッチでない物がありますので、ピンの間隔を基板に合わせて

調整して下さい。

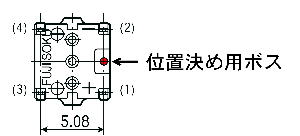

・キースイッチに、「FUJISOKU

TM1-01」を使用する場合は、位置決め用ボス(小さな突起)を、

必ずカッターで切り取って下さい。

・また、接点により、取り付ける向きが決まっていますので、下図を90度回転したメーカー名が横に

なる方向で取り付けて下さい。

・ACアダプターは、中央のピンが+5Vです。 [センタープラス]

・5V以上のACアダプターは、絶対に接続しないで下さい。

|

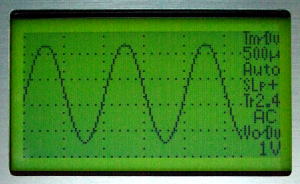

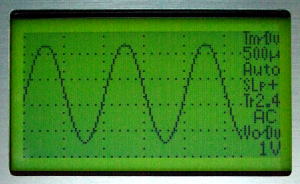

| 操作方法 |

|

|

1.VOLTS/DIV (入力感度選択)

・VOLTS/DIVの、[DOWN] [UP] ボタンは、入力信号に対する感度を選択します。

・Y軸のスケールは電圧を表し、DC入力時には一番下が0Vで、1ライン毎に [Vo/Dv] の

表示する電圧を示します。

・ボタン操作により、下記のようにY軸のスケール値が変化します。

| 1CH.表示 |

Vo/Dv 表示 |

0.25V |

0.5V |

1V |

2V |

5V |

10V |

| 画面の最大値 |

1.25V |

2.5V |

5V |

10V |

25V |

50V |

| 2CH.表示 |

Vo/Dv 表示 |

0.5V |

1V |

2V |

4V |

10V |

20V |

| 画面の最大値 |

1.25V |

2.5V |

5V |

10V |

25V |

50V |

|

2.DC/AC (直流信号/交流信号の選択)

・VOLTS/DIVの、[DOWN] [UP] ボタンを同時に押すと、DC/AC切換ができます。

・スイッチを同時に押すたびに、[DC]・[AC] 表示が切り替わります。

・ロジック回路やマイコン回路等の直流信号は、DCで計測します。

・オーディオ等の交流信号は、ACに切り換えることで、GNDレベルに対して±に変化する信号を

計測できます。

|

3.TIME/DIV (波形表示時間の選択)

・TIME/DIVの、[SLOW] [FAST] ボタンは、サンプリング間隔を選択します。

・X軸のスケールは時間を表し、1ラインの間隔が [Tm/Dv] の時間になります。

・ボタン操作により、下記のようにX軸のスケール値が変化します。

| 1CH.表示 |

500mS・200mS・100mS・50mS・20mS・10mS・5mS・2mS・1mS・500uS・200uS・100uS |

| 2CH.表示 |

1S・500mS・200mS・100mS・50mS・20mS・10mS・5mS・2mS・1mS |

|

4.SLOPE +/− (トリガーエッジ方向選択)

・SLOPE +/−ボタンは、トリガー検出を、立ち上がりで行うか、立ち下がりで行うかを

切り換えます。

・[Slp] 表示の右側に、+か−が表示されます。

・トリガー検出を行えるのは、Ch1.のみです。

|

5.AUTO/SINGLE と READY

|

・AUTOモードでは、トリガーが検出されれば、検出時点から

表示を開始し、画面表示幅の時間以内にトリガーが検出され

なくても、自動的に非同期で表示が繰り返されます。

・SINGLEモードでは、[READY]ボタンが押されると、画面中央に

[READY]の文字が表示され、トリガーが検出されると、

一画面分の表示を行った後、停止します。

・[READY]ボタンが押されるたびに、同じ動作を繰り返します。 |

|

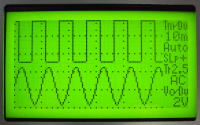

6.DISPLAY 1Ch/2Ch (波形表示数切換)

|

・画面表示を、1Ch.表示と2Ch.表示に切り換えます。

・2Ch.表示では、画面の制約上、Yスケール値を半分にして、

上下に2つの波形を表示します。 |

|

7.TRIGGER LEVEL ボリューム

・トリガーを検出する位置(電圧)を設定します。

・入力感度が [0.25V , 0.5V] の場合は、入力電圧値がトリガーレベル値となります。

・入力感度が [1V , 2V , 5V , 10V] の場合は、画面の上限を5.1Vとしたレベル値となります。

|

8.Ch.2 OFFSET ボリューム

・2Ch.表示時に、Ch2.の波形表示位置を、上下に移動することができます。

|

9.プログラム・バージョン

・[DISPLAY 1Ch/2Ch] ボタンを押しながら電源を投入すると、現在のプログラム・バージョンが

画面に表示されます。

|

○パーツの参考資料

・プリント基板 「サンハヤト」 感光基板 43K ガラスコンポジット 片面 1.0tx100x150mm

◎ このプリント基板と、書き込み済みAVRを、実費頒布しております。

● 基板・部品の頒布室 ●

|

|

|