なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る![]() 池田小百合トップページに戻る

池田小百合トップページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

| 池田小百合 なっとく童謡・唱歌 |

| 戦後の童謡 |

| 秋の子 あすなろ 歌の町 おお牧場はみどり かあさんの歌 希望のささやき 今日はよい日 月火水木金土日のうた 子鹿のバンビ ことりの うた すうじのうた |

| トロイカ とんがり帽子 遥かな友に ふしぎなポケット |

| 芥川也寸志略歴 緒園凉子略歴 小谷肇略歴 坂口淳略歴 谷川俊太郎略歴 |

| 中田羽後略歴 服部公一略歴 平岡照章略歴 夢虹二略歴 与田凖一略歴 |

| 童謡・唱歌 事典 (編集中) |

【放送時期】 <その1> 『菊田一夫戯曲選集(第一篇)』(演劇出版社 解説・西村晋一)昭和40年(1965年)5月10日発行には次のように書いてあります。 “「鐘の鳴る丘」は、昭和二十二年(1947年)七月五日から昭和二十五年(1950年)四月二十八日までNHKで放送された連続ラジオ放送劇である。最初は毎週土・日の二日間。午後五時十五分から三十分までの十五分間であったのが、のち評判の高まるにつれて月火水木金の五時半から四十五分までの放送に切りかえられた。回数六百十五回。” <新聞の調査一回目> 厚木市中央図書館には、昭和22年7月、朝日新聞。昭和25年4月、12月、毎日新聞がありました(調査日:2015年3月13日)。 <新聞の調査二回目> 神奈川県立図書館には、昭和23年4月、昭和25年4月、5月12月、昭和26年7月の朝日新聞がありました(調査日:2015年3月17日)。 <新聞の調査三回目> 再び厚木市中央図書館に行き、昭和25年12月と昭和26年1月の毎日新聞を調査した(調査日:2015年3月22日)。 <調査結果> 第1回放送:昭和22年7月5日(土曜日)5・15連続劇「鐘の鳴る丘」溝口てるみ(桂一の役)外。 第2回放送:昭和22年7月6日(日曜日)5・15劇「鐘の鳴る丘」2小山源喜(修平の役)外。土曜日と日曜日の夕方5時15分から15分間の放送。 『NHKラジオ年鑑』 昭和26年版には次のように書いてあります。 “22年7月に始まった「鐘の鳴る丘」は、25年4月末615回をもって一応終結し、5月から第2部「白樺人形の巻」として新たにスタートした。 第2部は25年末に終り、かくして790回、原稿総枚数13,430枚、正味3年7ケ月に及ぶ「鐘の鳴る丘」は幕をとじたのである。”とある。 放送開始時刻は5:15,6:45,6:15,5:30,5:15,5:30と何度も変わっている。 ●昭和25年4月28日(金曜日)の朝日新聞には、“5・15「鐘の鳴る丘」(613)真弓田一夫他。”と書いてある。(613)は誤植と思われます。月曜日から金曜日までの毎日の放送に切りかえられている。 昭和二十二年七月二十七日の台本(NHK放送博物館)には、冒頭に歌詞が記載されている。「時計塔」「丘の家」となっている。この段階では歌詞が固定していなかったようです。 ◆『菊田一夫戯曲選集(第一篇)』を詳しく見る。

主題歌「とんがり帽子」の作詞はドラマの台本を書いた菊田一夫。音楽の担当、主題歌と劇中音楽の作曲指揮は古関裕而。 ・一番の歌詞、「風がそよそよ 丘の上」と書いてある。 ・四番の歌詞、「みんななかよく 元気でいこう おやすみなさい おやすみなさい」と書いてある。 <考察> ・一番は、ラジオ放送では「風がそよそよ 丘の上」と歌ったのでしょう。 ・四番は、「元気でいこう」に続く「おやすみなさい」の繰り返しは歌ったかもしれないが、全員の台詞(せりふ)だった可能性もある。 <その2> CD『20世紀の軌跡 ラジオの時代5』(COCP-30714 Columbia)。鐘の鳴る丘「とんがり帽子」の(解説・長田暁二)は次のようです。 “昭和22年7月5日~25年12月29日、●土、日、祝祭日を除く毎日、午後5時15分~30分。出演=小山源喜、佐藤博ほか。敗戦後の混乱した社会を背景に、戦争孤児たちの収容施設「とんがり帽子の赤い屋根」が信州の牧場の丘に建ち、ここが子どもたちの楽園になって明るく生きてゆく姿を描いた連続ドラマで、790日という日本最長の記録を作った。●古関裕而のハモンドオルガンのメロディは、西洋調の和音をふまえながら日本調の良さを含んでいたので、日本中を圧倒的な人気で覆いつくした。●最初のシンガーが松田敏子だったことはあまり知られていない。” ●“土、日、祝祭日を除く毎日”は正しくない。最初は土曜日、日曜日に放送されていた。その後、“土、日、祝祭日を除く毎日”になった。 ●神津良子著『ドキュメント鐘の鳴る丘 とんがり帽子の時計台』(郷土出版社)には“七五〇回”と書いてある。790回が正しい。 ●“ 古関裕而のハモンドオルガンのメロディ”は誤解を招く表現。古関裕而は作曲指揮だが、ハモンドオルガンは小暮正雄が担当していた。 ●“最初のシンガーが松田敏子だった”は間違い。「とんがり帽子」の最初のシンガーは川田正子。「鐘の鳴る丘」は、松竹の映画化に際して作られたものです。歌っているのは松田敏子。長田暁二さんは、曲を間違えている。 『菊田一夫戯曲選集(第一篇)』には、次のように書いてあります。 “作曲指揮(古関裕而) ハモンド(小暮正雄) 打楽器(三上秀俊) 効果(吉田貢) 独唱(能勢妙子) 合唱(音羽ゆりかご会) 演出(独活山萬司)”。 (註)上記で、注目したいのは、独唱(能勢妙子)と書いてある事です。 ※川田正子著『童謡は心のふるさと』(東京新聞出版)には、次のように書いてあります。 “ドラマには挿入音楽もあって、文章を書きながら、菊田さんは「古関さん、ここんとこへ音楽いれてよ」と矢継ぎ早に指示を出していました。すると古関祐而さんがオルガンをちょっと弾いて、「こういうのどうです?」と聞いていました。古関さんは菊田さんとは対照的におとなしい人でした。私たちのために毎回伴奏をしてくれたのも古関さんご本人です。” (註)“毎回伴奏をしてくれたのも古関さんご本人”これは、練習の時の伴奏のことかもしれない。 ※CAY-850「思い出の童謡名曲集 みかんの花咲く丘」川田正子解説によると次のようです。 “ラジオは音羽ゆりかご会の合唱で、わたくしがソロで歌ったのは、昭和22年秋に日本コロムビアから発売されたレコードです(1番と3番)”。 ※CD『史上最高の歌姫 童謡歌手 川田三姉妹』解説 三代目海沼実によると次のようです。 ◆とんがり帽子 歌:川田正子(1.3番)、音羽ゆりかご会(2.4番)。 (註)CD『史上最高の歌姫 童謡歌手 川田三姉妹』解説には“音羽ゆりかご会”と書いてある。 “昭和22年7月5日から同25年12月29日まで、およそ三年半に渡り大好評であったラジオドラマ「鐘の鳴る丘」の主題歌。録音技術の低かった当時、海沼實の率いる音羽ゆりかご会はJOAKのスタジオに毎日通い続けながら生演奏をしていた。正子自身は実際の放送では数回しか唄うことなく引退しており、ソリストは三年半の間に何度も変更された。レコードはごく初期の放送を再現したにすぎない”。 (註)川田正子は、昭和二十二年(1947年)八月三十一日、NHKで特別番組「川田正子を送る夕べ」を最後に一時引退しました。レコードは引退直前の吹き込みのようです。 ◆CD『20世紀の軌跡 ラジオの時代5』を詳しく見る。

主題歌「とんがり帽子」は、ヨナ抜き長音階、ピョンコ節も含むマーチ調で、唱歌の匂いもあるが、メロディーの動きの中に、わらべ歌風の節回しがある。 ・一番の歌詞は、「風がそよそよ 丘の家」と歌われている。 ・四番の歌詞は、「みんな仲良く おやすみなさい」と歌われている。 (註)JASRACでは「とんがり帽子」は副題で、「鐘の鳴る丘」を主題として登録されている(019-0288-1)ので、この曲のタイトルを「鐘の鳴る丘」としている書があるのではないか。 <考察> ※川田正子著『童謡は心のふるさと』(東京新聞出版)には、次のような重要な事が書いてあります。 “菊田さんはレコード用に四番まで歌詞を書いてくださり、私のソロとゆりかご会の斉唱が繰り返される曲に仕上がりました”。 ・昭和22年のレコード録音の時、菊田一夫がラジオ放送とは別に、レコード用に四番までの歌詞を書いたことになります。一番の歌詞は「風がそよそよ 丘の家」にした。聴いてみると「丘の家(いえ)」を歌う川田正子の高い元気な声が印象に残る。「丘の上」を「丘の家」にしたのは、菊田一夫と川田正子の声をよく知っている海沼實と相談しての事だったと思われます。 ・四番の歌詞は、「元気で行こう」が省かれ、「おやすみなさい」は一回だけになっている。一回だけにして成功している。歌詞の内容から最後を「おやすみなさい」でまとめた。レコードは期待通りのすばらしい吹込みになった。 <レコード> 歌 川田正子(一番と三番)、ゆりかご会(C22a/昭和22年( 1947年)8月26日録音/1947年9月発売)。復刻担当:郡修彦。 (註) CD『20世紀の軌跡 ラジオの時代5』の解説には“ゆりかご会”と書いてある。 私、池田小百合が主宰する童謡の会では川田正子のレコードのように「風がそよそよ 丘の家」「おやすみなさい」と歌っています。 <新聞の調査> 最終回はいつか 最終回とされる昭和25年12月29日(金曜日)のラジオ番組表(毎日新聞・朝日新聞)には『鐘の鳴る丘』の記載がない(調査日:2015年3月13日、3月17日)。 [ラジオ 29](毎日新聞) 5・15 漫画童謠集 金の鈴子供会 5・45 バンド アーニーパイル 6・15 ニュース解説 人気の番組の最終回の放送が書かれていないのは不思議である。 (追加調査日:2015年3月22日)毎日新聞 ・昭和25年12月一ヶ月分のラジオ番組表を調査。 一度も「鐘の鳴る丘」は書かれていない。 ・昭和25年11月29日(水曜日)のラジオ番組表を調査。 5・15童話「大きな夢」、5・45バンド、6・15ニュース解説。 ・昭和25年10月29日は(日曜日)[日曜は『鐘の鳴る丘』の放送なし] ・9月29日(金曜日) のラジオ番組表を調査。 5・15音楽にのって、5・45バンド、6・15ニュース解説。 ・8月29日(火曜日) のラジオ番組表を調査。 5・15リレー童話、5・45バンド、6・15ニュース解説。 ・7月29日(土曜日)[土曜は『鐘の鳴る丘』の放送なし] (調査結果) 調査した新聞のラジオ番組表には5時30分からの放送内容が書かれていない。5時30分から「鐘の鳴る丘」が放送されていた可能性がある。 昭和二十五年十二月二十九日(金)の読売新聞ラジオ欄には5:30鐘の鳴る丘790と書いてある。同日の演芸欄にも「鐘の鳴る丘」がこの廿九日で大団円となるが・・・とある。 <その3> 佐々木守著『戦後ヒーローの肖像』(岩波書店)2003年9月25日発行によると次のようです。 “連続ラジオドラマ『鐘の鳴る丘』は昭和二十二年七月五日から、毎週土曜日と日曜日の週二回十五分番組として放送され、 昭和二十三年四月から昭和二十五年四月末まで今度は月曜日から金曜日までの毎日の放送になった。さらに●昭和二十五年五月から昭和二十六年七月までは第二部が放送されている”。 <新聞の調査> (調査結果) “昭和二十三年四月から”の調査(朝日新聞による:2015年3月17日)。 十五分番組。月曜日から金曜日までの毎日の放送になった。 昭和23年4月1日(木) 6・15 連続劇 鐘の鳴る丘 2日(金)、5日(月)、6日(火)、7日(水)、8日(木)、9日(金)・・・ 昭和23年6月30日(水)には、6・15鐘の鳴る丘(141)と書いてある。 ●“昭和二十五年五月から昭和二十六年七月までは第二部が放送されている”の調査 (調査結果)第二部は昭和二十五年五月一日から昭和二十五年十二月二十九日まで(5:30から)が正しい。 朝日新聞には5:30の番組の記載が無い。読売新聞で確認できます。 【生(なま)放送】 ドラマ「鐘の鳴る丘」の放送は生放送でした。主題歌「とんがり帽子」も、生演奏でした。歌を担当した音羽ゆりかご会のメンバーは、学校が終わってからNHKのスタジオに通いました。俳優も合唱団も一堂に会し、心をひとつにして作品を作り出していました。 ※CAY-850「思い出の童謡名曲集 みかんの花咲く丘」川田正子解説によると次のようです。 “●月曜から金曜日までの連続放送劇「鐘の鳴る丘」(昭和22年7月5日~昭和25年12月29日)の主題歌です。放送前に「とんがり帽子」の歌が流れるのですが、スタート時は録音などという技術のなかった時代ですので、1番のみを歌うために放送時間前に放送会館まで日参しました”。 ●“月曜から金曜日まで”は正しくない。最初は土曜日と日曜日だった。その後、“月曜から金曜日まで”になった。 (註)川田正子が“1番のみを歌うために”と言っているのに注目。 ※川田正子著『童謡は心のふるさと』(東京新聞出版)には、次のように書いてあります。 “「とんがり帽子」は、一九四七(昭和二十二)年七月からNHKが放送した連続ラジオドラマ、「鐘の鳴る丘」の主題歌でした。私と「音羽ゆりかご会」の子供たちは主題歌を歌うために、毎回NHKに通い続けました。●放送は平日午後五時から。菊田さんがいつもスタジオに来ていて、現場で脚本を書いていました。” ●“放送は平日午後五時から”は川田正子の記憶違い。放送は平日午後五時十五分からが正しい。後日、午後六時十五分からの時もある。いずれも十五分間。 “スタジオで脚本を書いているぐらいでしたから、いつも締め切りギリギリだったのでしょう。猛烈というよりは必死に近いような勢いで、ペンを走らせていました。劇に出演する子役たちが待ち時間にちょっとでも騒いだりすると、怒鳴る事もよくありました。「うるさいっ、静かにしろ!」” (註)二年目の平日5時15分から放送する際、児童の参加が困難なため、CIEから録音機の提供を受け、生放送から録音放送に切り替えた(昭和六十一年二月十五日朝日新聞「芸能史を歩く」)。なお、録音日は土日であったようです。 【ドラマの内容】 当時の戦災孤児に対する、まごころをこめた社会的救済が、日本の将来にとっても人道上からも、いかにゆるがせに出来ぬ問題であるか(GHQスポークスマンの見解)を一貫した作品のテーマとしたもの。 第一回から第十二回までの最初の部分は、加賀見修平が隆太を伴なって、上野駅から信州に出発する。・・・哀れな戦災孤児のために安住の楽園を作ろうとする修平の苦闘は、この後の信州篇で多彩な劇的葛籐を展げる。 <登場人物> 解説(巌金四郎) 修平(小山源喜) 隆太(門田弘志) 修吉(稗田淳) 留男(鈴木弘男) 桂一(溝口てるみ) 俊次(佐久間政博) みどり(長谷川敦子) 由利枝(渡辺富美子)、その他東京放送劇団 ・白鳩会 <1> 音楽(テーマ) テーマ・ソング(子供たちの斉唱) ・・・・・・ 解説 昭和二十一年の夏、東京のある郊外の町・・・ひるさがりの熱い風の吹く軒下で、二三人の子供たちが、べエゴマの遊びに、夢中になっていた(『菊田一夫戯曲選集(第一篇)』による)。 ※川田正子著『童謡は心のふるさと』(東京新聞出版)には次のように書いてあります。 “「鐘の鳴る丘」は、大きな社会問題だった戦災孤児の救済をテーマに作られました。当時、戦争で両親を失った子供たちの多くが「浮浪児」と呼ばれ、公園や線路のガード下で生活していました。生きるために犯罪に手を染める子たちもいて、その保護と更生が急務だったのです。 番組を企画・管理したのはGHQで、脚本に菊田一夫さんが起用されました。ドラマは、ある復員兵が戦災孤児たちと出会い、信州に作った「少年の家」で共同生活をするといった筋でした。” 【モデルはどこか】 <岩谷堂共立病院> 菊田一夫は戦争中家族を岩手県江刺郡岩谷堂町(現・奥州市江刺区)に疎開させていました。その疎開先の近くの丘の上には、とんがり帽子のたてものがあったようです。「岩谷堂共立病院」として建設され、後には町役場としても利用されていたという現在の「明治記念館」がそのモチーフだと言われ、奥州市江刺区には「菊田一夫記念館」があります。 (註)疎開当時は江刺郡岩谷堂町、その後江刺市、現在は奥州市江刺区。 <松本少年学院> 時代を反映し、当時は次々と戦災孤児の施設が全国にできました。子どもたちの命を救った希望の施設でした。後日、ラジオドラマのモデルとなった施設はどこか、話題になりました。 [昭和21年(1946年)の状況] 1月18日 三鳩学院が千葉県東葛飾郡布佐町に創設される。 2月6日 GHQ民間情報局公安部法律課から、司法省に対して「少年法修正案」が送付される。同案は、十六歳未満者に刑事処分を科さないこと、少年には死刑及び無期刑を科さないこと等が規定される。 2月22日 太平学院が栃木県下都賀郡富山村に創設される。 3月12日 山梨少年農民道場が山梨県東八束郡相与村に創設される。 4月2日 松本少年学院が長野県南安曇郡有明村に創設される。 4月9日 関西少年補導新生会が大阪市に創設される。 4月13日 新少女苑が東京都北多摩郡狛江村に創設される。 4月19日 国府津学苑が静岡県国府津に創設される。 5月10日 大阪血清薬院神農寮が大阪市東淀川区に創設される。 6月13日 飛鳥少年学院が奈良県磯城郡桜井町に創設される。 6月20日 湖南学園が石川県河北郡川北村に創設される。 以上は神津良子著『ドキュメント鐘の鳴る丘 とんがり帽子の時計台』(郷土出版社、2003年11月10日発行)による。 この本には“菊田一夫は戦時中、穂高町に疎開(または登山)にやって来て、草深い山麓には珍しい擬洋風建築に強い印象を持った。戦後、その建物が少年収容施設として生まれ変わった事を知り、持ち前の豊かな想像力を駆使して壮大なドラマを創りあげたといわれている。だが、さまざまな文献や関係者に当たってみたが、その事実関係を裏付ける資料や証言を得るには至らなかった”と書いてある。 <鐘の鳴る丘少年の家> “ラジオドラマのモデルとも言われることがある群馬県太胡町の「鐘の鳴る丘少年の家」と菊田一夫との縁は、NHKラジオで連続放送劇「鐘の鳴る丘」の放送が開始されたあとに生まれたもので、施設名に「鐘の鳴る丘」を拝している”(神津良子著『ドキュメント鐘の鳴る丘 とんがり帽子の時計台』(郷土出版社)による)。ここも「とんがり帽子」の家です。 【ドラマは架空の物】 菊田一夫は「とんがり帽子」は実在の建物ではない。登場人物も架空の者と言っています。群馬県勢多郡太胡町腰越の「鐘の鳴る丘少年の家」園長の品川博さんの質問に対し、「加賀見修平は架空の人物ですよ。モデルなんか居りません。収容所と経験者の話を聞いて作り上げた人物です」(品川博著『鐘の鳴る丘「少年の家」20年の記録』(講談社)昭和45年10月8日発行は、神奈川県立図書館で見ることができます)。 “菊田一夫は明治四十二年(1908年)三月一日、神奈川県横浜市の中野町生まれ。本名は数男。父・西郷武大、母・せんの第六子といわれる。生後数か月で母は離縁となり、継母となった母の実妹と実父とに連れられて台湾に渡るが、間もなく運送店を営む菊田吉三郎・せつよ夫婦の養子に出された。その後は大阪や神戸で孤児同然のように育ちました。上京し、萩原朔太郎やサトウハチローらと出会ったことが菊田の人生に大きく影響しました。ハチローの書生として住み込みをしていたこともあります。・・・こうした複雑な思いが絡み合って生れた連続放送劇「鐘の鳴る丘」が、電波を通して戦後の巷に流れて行ったのである。傷つき、感動に餓えた人びとの胸を打たないはずはなかった”(神津良子著『ドキュメント鐘の鳴る丘 とんがり帽子の時計台』による)。 【舞台劇になる】 放送劇が続行中に菊田一夫が劇場用に書いた脚本もある。 “その一つは、昭和二十三年一月末と二月中・下句に、日劇小劇場で上演された。放送劇の最初の方に出る新橋駅のガード下界隈を、これは一ぱい道具として飾り込み、そこに第一回から六十二回に至るまでの原作の筋が適当にアレンジされ、盛り込まれている。二時間余りの舞台劇。 日劇小劇場で上演後も、この脚色篇は、地方の各都市で、さまざまの劇団によって演じられた。多数の観客を動員したが、そのなかには土地の顔役階級から内容について抗議が申し込まれ、作品の意図をゆがめて上演した劇団もあったらしい。 もう一つの舞台脚本は「鐘の鳴る丘・信州篇」と名付けられたもので、昭和二十三年七月に有楽座で上演されたもの。隆太を連れた修平が信州の豪農、伯父勘造の家に辿りついて以後の哀歓こもごもの物語を、放送劇から舞台化したもの。演出菊田一夫、音楽古関裕而”(『菊田一夫戯曲選集(第一篇)』による)。 【映画にもなった】 「鐘の鳴る丘」は、映画にもなっています。同名のラジオドラマを映画化したものです。 松竹映画「鐘の鳴る丘・隆太の巻」昭和23年11月29日封切。 監督=佐々木啓祐/原作=菊田一夫/脚色=斎藤良輔/音楽=古関裕而/出演=佐田啓二/徳大寺伸/井上正夫/英百合子/高杉妙子/笠智衆 “このドラマは戦災で親と家を失くし、大都市の駅などに寝泊まりする戦災孤児が大きな社会問題となっており、少年の町で有名なフラナガン神父の来日を機会に、こうしたいわゆる浮浪児をテーマにしたものを放送するよう、占領軍が菊田一夫に依頼して作られたものです。昭和22年7月5日から25年12月29日まで七百九十回、3年6ヶ月に及ぶ大長編人気番組となり、夕方になると子どもたちをラジオの前に釘づけにしました。 この人気に松竹はいち早く映画化しました。復員して来た加賀見(佐田啓二)が新橋駅で浮浪児たちに鞄を盗まれますが、捜している弟と同じ年頃のその子たちに心を惹かれ“少年の家”を建設、弟に再会できるという物語で、「隆太の巻」(昭和二十三年)、「修吉の巻」「クロの巻」(共に昭和二十四年)の三部作となりました”(CD『日本映画主題歌集7』による)。 (註)過去のテレビ番組で当日の台本が放映されている。表紙に昭和二十五年十二月二十九日(金) 連続放送劇「鐘の鳴る丘」第二部(七九0)白樺人形の巻ー終章ー菊田一夫作 NHK放送台本とある。 【映画音楽の主題歌】 CD『日本映画主題歌集7』(日本コロムビア)1996.9には、「とんがり帽子」「鐘の鳴る丘」「風の口笛」が入っている。 ・「とんがり帽子」は、ラジオドラマのために作られた主題歌で、マーチテンポの明るい4拍子のこの歌は忽ち全国の子供たちにアピールしました。 <レコード> 歌/川田正子・コロムビアゆりかご会 コロムビア・オーケストラ 旧レコード番号A294A/昭和22年8月発売。 ●9月発売の間違い。 一番の歌詞「風がそよそよ丘の家」。四番の歌詞「みんななかよく おやすみなさい」。前記で紹介したCD『20世紀の軌跡 ラジオの時代5』のレコードと同じ物を使っている。 (註)CD『日本映画主題歌集7』の解説には“コロムビアゆりかご会”と書いてある。 ・「鐘の鳴る丘」菊田一夫作詞 古関裕而作曲 <レコード> 歌/松田敏子 コロムビア・オーケストラ 旧レコード番号A501A/昭和23年11月11日録音/昭和24年(1949年)2月14日発売。

「鐘の鳴る丘」と「風の口笛」は映画化に際して『隆太の巻』のために作られたものです。「鐘の鳴る丘」を歌っている松田敏子は、“うたのおばさん”松田トシと同一人物。 ●河内紀・小島美子著『日本童謡集』(音楽之友社)のように「とんがり帽子」と「鐘の鳴る丘」を取り違えている解説書が多い。 ・「風の口笛」菊田一夫作詞 古関裕而作曲 <レコード> 歌/藤山一郎 コロムビア・オーケストラ 旧レコード番号A501B/昭和23年12月3日録音/昭和24年2月14日発売。 レコード番号から「鐘の鳴る丘」がA面で「風の口笛」がB面とわかります。

○読売新聞 昭和25年12月29日 ラジオ欄、演芸欄 (参考)『隆太の巻』の封切は昭和23年11月29日。「風の口笛」の録音は昭和23年12月3日とすると、間に合わなかったようである。映画のクレジットには、主題歌「鐘の鳴る丘」(松田敏子)「とんがり帽子」(音羽ゆりかご会)「風の口笛」(藤山一郎)とレコード番号A483 が明示されているが、映画の中では「とんがり帽子」がタイトルバックで1、2番と最後に1番のみ歌われている。 『修吉の巻』ではクレジットには、主題歌「鐘の鳴る丘」(松田敏子)「風の口笛」(藤山一郎、独唱岡本敦郎、合唱音羽ゆりかご会)とレコード番号A501 が明示されており、「とんがり帽子」がタイトルバックで3、4番、続いて「風の口笛」1番(藤山)が歌われている。 『クロの巻』ではクレジットに主題歌「とんがり帽子」(音羽ゆりかご会)B483と「駒鳥のランタン」(並木路子)A688が明示。タイトルバックで「とんがり帽子」5、6番が歌われている。 【「とんがり帽子」は八番まであった】 河内紀・小島美子著『日本童謡集』(音楽之友社)で、五番から八番までを見ることができます(表紙カバーの裏に掲載)。放送で実際に歌われたようです。 (参考) 歌詞五番 映画「クロの巻」のタイトルバックで5、6番が歌われているが、そこでは4行目「僕らの畑のとり入れに」でなく「僕らの畑の麦の穂に」と歌っている。なお「隆太の巻」では1、2番(丘の上)、「修吉の巻」では3、4番(おやすみなさい)が歌われていて、予告のみで実際に製作されなかった「カラスの巻」では7、8番を歌う予定であったと推測できます。

昭和二十四年(1949年)七月二日、日比谷公会堂で行われたNHK連続放送劇「鐘の鳴る丘」の 二周年記念特別公開放送のプログラムに印刷されていたものです。 <考察> 『菊田一夫戯曲選集(第一篇)』に掲載されている主題歌「とんがり帽子」の歌詞の四番は「みんななかよく 元気でいこう おやすみなさい おやすみなさい」と書いてある。 放送では、時間の都合で一番だけを歌う事もあったという。四番まで歌う場合は、「元気で行こう」でも「おやすみなさい」でもいいが、八番まで歌う場合は、四番が「おやすみなさい」ではよくない。当然、二回繰り返される「おやすみなさい」は省いて「元気で行こう」と歌ったであろうと考えられます。それにしても八番まで用意していたとは、生放送の厳しさが伝わって来ます。 ●河内紀・小島美子著『日本童謡集』(音楽之友社)74ページ歌詞のタイトルが「鐘の鳴る丘」と間違っている。「とんがり帽子」が正しい。これにより解説も違っている。 “昭和24年1月には、コロムビアレコードから松田敏子の歌でレコードが発売された”と、「鐘の鳴る丘」の解説になってしまっている。 ●“昭和24年1月レコード発売”は間違い。昭和24年2月14日発売が正しい。 <河内紀・小島美子著『日本童謡集』が間違った理由> 藤田圭雄著『解題戦後日本童謡年表』(東京書籍)に、次のように書いてあるのを読み違えて写したためです。 “昭和二十二年(1947年)のコーナーに、この年には、ラジオからは、菊田一夫作、古関裕而曲の「鐘の鳴る丘」(松竹から、映画化され、レコードは二十四年一月、コロムビアからA501として、松田敏子の歌で発売された)が流れた。” CD『20世紀の軌跡 ラジオの時代5』の解説を書いた長田暁二さんも同じように間違えている。藤田圭雄著『解題戦後日本童謡年表』を見て書いた事がわかりました。 【菊田一夫が書き残した事】 別冊人生読本『戦後体験』(河出書房新社)に再録された「菊田一夫著「鐘の鳴る丘」前後-七年間の放送を顧みて-」(元は「文藝春秋・臨時増刊号」1952年6月掲載から抜粋)。この資料は、非常に重要な資料で、研究者は必見です。 “占領軍の統治下にあった七年間、NHKの放送番組を監視し指導していた占領軍民間情報教育局(CIE)ラジオ課のオフィスは、千代田区内幸町放送会館内の四階と六階に分かれて設けられてありました。・・・NHKの放送番組は終戦直後から今までずっと、そのほとんどすべては、日本人の自由にならない・・・私たちの間で使い慣した言葉で云えば・・・アメちゃん番組だったのです。 CIEラジオ課で企画し、それをNHK企画という名目で放送した番組の主だったものを初期の頃から順にいうと、「真相はこうだ(後に真相箱)」「農家におくる夕」「炭鉱におくる夕」「ラジオ実験室(後にラジオ小劇場)」「ラジオ討論会」「話の泉」「鐘の鳴る丘」「向う三軒両隣り」「廿の扉」「街頭録音」「陽気な喫茶店」「光を掲げた人々」「新しい道」「時の動き」「社会の窓」「虹は消えず」その他学校放送番組のすべて、インフォアメーション番組のすべて、それに半和製、または純和製とも云うべき「さくらんぼ大将」「愉快な仲間」「のど自慢」「とんち教室」「西遊記」などの番組にしても、結局はアメリカ側の許可が無くては、放送を実施することができなかったのだ、と、いうのが真相です。 NHKのあらゆる番組が十五分間単位の枠に縛られるようになったのは、昭和二十二年の七月からでした。それが番組面にはじめて顔を出したのが十五分間物のテスト・ケースとしての「鐘の鳴る丘」その他学校放送の各番組でした。 「鐘の鳴る丘」が企画されたのは、CIE内部に、その以前から、浮浪児救済問題を採り上げる企画があったところへ、フラナガン神父が来朝したので、これを機会に・・・と、いうことになったのだそうです。 私をCIEのスクリプト係のデスクへ招んだのは、H・ハギンス氏でした。 彼の企画では、或る題名の浮浪児救済物を毎週土、日曜の二日間、十五分間宛半年間の連続放送劇に・・・というのでしたが、私は拒絶しました。半年間の連続放送劇を書く事は苦痛ではないが、十五分間で一回分のドラマを書き、劇として山を盛りこむことは、日本語のテンポから云っても無理であるという理由です。・・・結局、引きうけました。私は日本語会話の十五分間連続ドラマというものが成立するか、どうかのモルモットとなることを承知した訳でした。そして私はストーリーを考え、題名を「鐘の鳴る丘」と「風の口笛」二つ考えてそれを提出し、「鐘の鳴る丘」のほうがパスしたので、いよいよ仕事にとりかかりました。 放送は開始されましたが、毎回ともにこれをいざ執筆する段になると、連続物としての山を盛り上げるためには四百字の原稿紙で十八、九枚から多い時には二十四、五枚になってしまう。それをそのまま放送すれば二十分乃至は二十七、八分になるわけです。私はこれをスタジオまでプリントして運び、子供達に演技をやらせて、声をきき、音楽やサウンド・エフェクトをきいて、そこから細かく無駄な音を間引いていって、毎回最後には規程通りの十四分三十秒にはめこんで聴取者の耳に送り出していたわけです。 (註)※CAY-850「思い出の童謡名曲集 みかんの花咲く丘」川田正子解説によると、音羽ゆりかご会のメンバーは、“1番のみを歌うために放送時間前に放送会館まで日参しました”と書いてある。 放送時間が規定の分秒から一秒喰み出し、或いは一秒減りこんでも、その番組の担当ディレクターは馘首されなければならない、と、強硬な指令がCIEからきていたのは、その頃のことでした。・・・ さて半年間の約束通り、「鐘の鳴る丘」は、それは骨身を削る努力であったとは云え、どうにか持ちこたえて終結に近づいてゆきました。ところが、その終結間際になって、私はまたもやハギンス氏の許に招ばれ、「鐘の鳴る丘」を毎週五日間五回にし、あと数年間或は無限に継続することを懇談的に申し渡されました。私はもちろん拒否しました。・・・結局私は引受けました。君はポツダム宣言を知っているかと言われたからです。 (註)新聞の“昭和二十三年四月からの”の調査(朝日新聞による:2015年3月17日)からもわかるように、月曜日から金曜日までの毎日の放送になった。 昭和23年4月1日(木)6・15 連続劇 鐘の鳴る丘 2日(金)、5日(月)、6日(火)、7日(水)、8日(木)、9日(金)・・・ 昭和23年6月30日(水)には、6・15鐘の鳴る丘(141)と書いてある。 しかし、それにしても「鐘の鳴る丘」に、もしも浮浪児救済問題というテーマがなかったならば、そしてまた、その娯楽性を通じて、日本の子供たちに民主主義教育を施すという、インフォアメーションとしての使命がなかったならば、私はこの番組の継続を引き受けはしなかったと思います。ところが、その使命に勇み立って、これを引き受けたばかりに、二十三年四月頃からの、全国の子供達の親達からいっせいに寄せられた「言葉」の問題に対する批難攻撃の矢を浴びなくてはなりませんでした。が、じつは、これは単なる言葉の問題ではなく、その底に横たわっているものは、子供の民主主義教育と旧来からの家族制度というもののギャップに対しての親達の反撥なのです。 これに対して、CIEが私を支持し、「無智蒙昩な親達を気にするな」と、はげましてくれたのは、二十三年の秋頃までのこと・・・そのあたりから占領軍そのものの方針が変ってかわってきたのが、しばしばハギンス氏の許へ打ち合せにゆく私にも、ひしひしと感じられるようになってきました。 「もう少し聴取者の意見を尊重するようにしなくてはいけない」 「聴取者というものは、その意見を取り入れたような顔をしていれば機嫌のいいものなんだよ」 これは占領軍のラジオ指導者達が日本人多数の意見を尊重した言葉のようで、まことに嬉しく、そしてまた子供達に対する啓蒙に就いて、熱意を失ってきたようで、まことに悲しく・・・遂に民主主義教育の孤児となってしまった「鐘の鳴る丘」の作者は、途方にくれるより仕方がなかったのでした。 熱意を失った作者の書く「鐘の鳴る丘」は、そのあたりから、唯の娯楽番組として方針を変え、しかも身に就いた浮浪児臭をどうすることもできないままに、それから一年おいた二十五年の末まで続き、そこで野垂死をして「さくらんぼ大将」となったのでした。 (註)上記、菊田一夫によると、各出版物に書かれている 最終回“昭和25年12月29日まで七百九十回”は、正しい事になる。 その原因は、それまでの担当者H・ハギンス氏が帰米し新任の企画係メレデス氏が着任されたから・・・であるようです。メレデス氏は温厚な紳士でしたがその人が「鐘の鳴る丘」終結を承認するに際して、私に云われた言葉は 「ハギンス君がアメリカへ帰り僕が着任したために、この番組が替ったように思われては、僕は辛い。その内に新着想を以って鐘の鳴る丘をふたたび継続するであろうと、作者から聴取者に約束してくれたまえ」 私は聴取者にその約束はしませんでした。ふたたび放送番組としての孤児になるのは困るからです。・・・” <「さくらんぼ大将」の調査> 昭和26年(1951年)毎日新聞 ・1月4日(木曜日)5・30さくらんぼ大将 1 5・45バンド 東京ノヴェルティ ・1月5日(金曜日) 5・30さくらんぼ大将 2 5・45音楽楽団カヴァリアース ・1月8日(月曜日) 5・30さくらんぼ大将 3 東放劇団 5・45グラマシーシゥクスの演奏 ・1月9日(火曜日) 5・30さくらんぼ大将 4 東放劇団 5・45バンド (調査結果) 「さくらんぼ大将」は、昭和26年(1951年)1月4日(木曜日)からスタート、平日毎日夕方の5時30分から5時45分までの15分間放送されていた。1回から4回までの調査(調査日:2015年3月22日(日)厚木市中央図書館)。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||

今日はよい日だ みんな元気で こうして集り こうして歌えた 一ひらの花の中にも 幸せがあるよ 短い時の中にも 幸せがあるよ 今日はよい日だ 讃えよ ともに 「今日はよい日」は、『三越ホームソング』です。30年前、男性の会員が「僕の好きな曲です」と言って、1度だけ歌ってくれた。私は、すぐ気に入った。「もっと素晴らしい曲があるはずだ」と思ったので、三越に連絡し、FAXで楽譜を送ってもらうことにした。2、3曲と思っていた曲は、13曲もあり、ロール式の旧FAXの紙が、うねうねと部屋中を、のたうつほどだった。せっかく送ってもらったが、「今日はよい日」以上の曲はなかった。『三越ホームソング』は昭和28年1月から、三越の社長・岩瀬英の要請で作られた「健全で、楽しく、美しい歌」で、全13曲。「今日はよい日だ」は第10作。 【歌詞について】 童謡の会の愛唱歌になるように、「こうして集り こうして話せた」の部分は、「こうして集り こうして歌えた」に、「一ひらの花の中にも 天国があるよ」は、「一ひらの花の中にも 幸せがあるよ」に改訂しました。したがって会員から要望があっても、『読む、歌う 童謡・唱歌の歌詞』(夢工房)には掲載していません。

【拍子について】 曲は、古関裕而の好きな4分の4拍子で作曲してあります。4拍子は、(♩①強 ♩②弱 ♩③中強 ♩④弱)です。しかし、歌いなれてくると、みんな気分よく強拍だけを手拍子して歌うようになりました。2拍子は、(♩①強 ♩②弱)。つまり4分の2拍子のように拍子をとって歌っても違和感ありません。 【日本語のアクセントに忠実に作曲されている】 童謡の会では必ず2回繰り返して歌います。初めての人も2回目からは一緒に歌います。すぐ歌えるのは、覚えやすい歌詞に曲が付いているからです。歌詞が先に作られ、それに「日本語のアクセントに忠実に作曲されている」からです。 【斉唱曲】 コンクール大会で独唱をするために作られた歌なので、斉唱曲です。広告には次のように書いてあります。 「毎月1回日本橋本店6階三越劇場にてラジオ東京主催・コロムビア後援により『三越ホームソング』大会を開催いたします。御出場の方は、『三越ホームソング』のうちの1曲を歌っていただくコンクール大会で御座います。御申込は往復はがきにて、曲目及び御住所、御名前を明記の上、・・・・・・『三越ホームソング』係宛に御申込下さいませ。御出場の日時を御案内申上げます」と。 三越の担当者によると、会場が6階なのは、「家族で買い物をしながら6階まで来てほしい」という意図があったようです。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||

戦争の時代が過ぎても、人々の心は荒んでいました。作詞者の勝承夫は、歌で人々を励まそうと考えました。子供の幸せを願う町づくりの夢が秘められています。彼は戦災で家を失い、東京・目黒区祐天寺に住んでいた作曲家の小村三千三の家に間借りしていました。小村は、弾むリズムの楽しい歌に仕上げました。 【『歌の町』レコードの発売】 昭和22年8月発売。レコード番号VICTOR 40036/童謠 歌の町 東京都撰定 子供リクレーションの歌/勝承夫作詞 小村三千三作編曲/(歌)佐々川浩子 日本ビクター兒童合唱團 【レコードの裏面】 童謠 あの音なあに 東京都撰定 子供リクレーションの歌/福田穰作詞 飯田信夫作編曲/(歌)坂田眞理子 内田勝也 日本ビクター兒童合唱團 ●レコードの「福田穰」は間違い。「福田晃」が正しい)。 (註)レコード番号VICTOR 40036は初発売、VICTOR B-106は再発売のもの。 以上レコードについては、北海道札幌市在住のレコードコレクター北島治夫さんによる(2008/09/27)。

ビクターからレコードが出るとヒット曲となりました。ディレクターは庄野正典。発表当初は三番までだった物が、レコーディングの時、四番が追加されたそうです。 企画は東京都民生局児童課がしたものです。東京都職員名簿から、当時、都の職員で民生局児童課にいた増子としが、レコード化に大きくかかわっていたことがわかります。後に、増子としは、子供たちの愛唱歌『思い出のアルバム』を作詞します。 【歌唱について】 『歌の町』は小学校二年生の教科書に採用され、全国の子供たちに歌われました。「タッカ」の弾むリズムがこの曲の特徴になっています。わくわくする魅力を持っています。ただ、「ちょっ きん な」の「きん」だけ「タタ」のリズムです(楽譜参照)。 全ての連で「楽しい楽しい」と繰り返されるので、歌詞の「鍛冶屋」や「荷馬車」は古くても、また口ずさみたくなる人気の歌です。歌声の聞こえてくるような楽しい町は、昔も今も、みんなの希望です。 (註)「タッカ」や「タタ」のリズムは、小学校二年生までに学習します。 「タッカ」は、弾むスキップのリズムです。

【遊戯・楽器演奏】 歌うだけでなく、いろいろな遊戯、ハーモニカや木琴での演奏、カスタネットなどでのリズム打ちの学習にも使われました。

【小村三千三の誕生日】 明治三十二年(1899年)九月十八日生まれ。(三浦市インターネット目安箱、社会教育課文化財保護係による。2004/05/20)。歌碑裏面にも「明治三十二年」とある。 ●平成13年4月30日・神奈川新聞「故郷の偉人 歌声でたたえ作曲家・小村三千三 碑前祭」の記事、「三千三は1900年(明治33年)、三崎にうまれ」の「1900年(明治33年)」は間違い。 ●神奈川新聞・平成16年4月30日号の記事、「小村は1900年(明治33年)生まれ」。 ●神奈川新聞・平成18年4月29日号の「小村は1900年、三崎生れ」。 ●神奈川新聞・平成20年4月30日号の「小村は1900年に三崎で生まれ」。 以上いずれも間違い。「明治三十二年」が正しい。神奈川新聞に「明治三十三年生まれ」の間違った記事が毎回掲載されると、間違いが正しいものと認識されてしまう恐れがあります。正しい記事を書いていただきたい。その他、ほとんどの出版物は「一九〇〇(明治三十三)年生まれ」になっているが、これも間違い。 ◎神奈川新聞・平成25年4月18日号の記事は正しい。 “童謡「歌の町」などで知られる作曲家小村三千三(1899年~1975年)の遺品を集めた企画展が、出身地の三浦市三崎で開かれている”。 “小村は音楽教師などを経て作曲家として活躍し、多数の童謡や唱歌を残した。代表曲「歌の町」は、多くの戦災孤児が生まれた太平洋戦争後、「大きな声で歌える歌を、子どもたちへの贈り物にしたい」との思いから作られたという。三浦市歌や、市内の学校の校歌も作曲している”。 ●神奈川新聞・平成25年4月30日号「自由の声」の間違い。 <「歌の町」誕生経緯に感銘 相模原市在住の安西千鶴子さんの投稿>の「子どもたちに伝えたい日本の童謡」(発行所・有楽出版社 発売所・実業之日本社)の著者は、私、池田小百合です(小池小百合著は間違いです)。 【小村三千三の生まれた場所】 神奈川県三浦郡三崎町に生まれた(現・三浦市三崎)。 =三浦市教育委員会生涯学習課による(2008/09/24)。 「歌の町」の歌碑の裏面には「小村三千三、明治三十二年三崎町にうまれ、作曲家。」とある。 ●そのため『別冊太陽 子どもの昭和史 童謡・唱歌・童画100』(平凡社)構成・解説 秋山正美、ほか多くの文献で「神奈川県三浦市三崎町に生まれた」となってしまっている。これは間違い。三浦市ができたのは昭和三十年。「三浦市三崎町」は生まれた地区とは別の地区。「神奈川県三浦郡三崎町で生まれた(現・三浦市三崎)」が正しい(三浦市教育委員会生涯学習課による。2008/09/24)。 <参考>昭和三十年一月一日に三崎町、南下浦町、初声村が合併して三浦市となる。三浦市内に三崎町と名がつく地名は四ヶ所ある。三崎町小網代/三崎町諸磯/三崎町城ヶ島/三崎町六合(三浦市インターネット目安箱、社会教育課文化財保護係による。2004/05/20)。 【裏面の碑文について】 歌碑は、小村三千三の故郷の神奈川県三浦市白石町歌舞島公園にある。 小村三千三、明治三十二年三崎町にうまれ、作曲家。 東京音樂学校卆後、府立三中、宝塚歌劇学校等の教職を圣て、ビクター・コロンビヤに専属。芸術祭奨励賞・文部大臣賞・受賞曲など作品数百。童謡「歌の町」「まっててね」舞踊曲「智恵子抄」等を代表作とす。生涯・独身で過し、昭和五十年四月病没。七十五歳。 (註・昭和50年4月29日病没)。 生前、故郷・三崎を愛し、中央との文化交流に盡力、三浦市歌、市内各校・校歌をはじめ「三崎の歌」「三崎港音頭」等、身近な作品も亦多い。 童謡「歌の町」は、昭和二十三年、児童福祉法・制定記念作品。 ●「昭和二十三年、児童福祉法・制定記念作品」は間違い。「昭和二十二年、児童福祉週間記念作品」が正しい。碑文の間違いは、『濱千鳥』など他にもあり、珍しくない。 戦後の廃墟の中から、子供の幸せを願う町づくりの夢が、この曲に秘められている。作者の夢と願いを永く伝えようと、作者の知・友人が建碑を発起し、数多くの市民はじめ全国からの拠金により、竣成した。 碑面の詩曲は、作者の自筆を拡写、昭和五十三年四月二十九日、除幕。茲に碑銘を記す。 三浦市長 野上義一 撰書 小村三千三を偲ぶ会 これを建てる 昭和五十三年四月二十九日」。 (註・野上義一は、ペンネーム野上飛雲(のがみひうん)。著書に『北原白秋その小田原時代』(かまくら春秋社)がある)。

【戦後の社会状況】 〔児童福祉法公布〕一九四七年(昭和二十二)十二月十二日。 〔児童福祉週間〕昭和二十二年五月五日から十八日まで、昭和十八年以来途絶していた子供の週間、児童福祉週間として復活/『昭和二万日の全記録 第八巻 占領下の民主主義 昭和22年―24年』(講談社、平成元年4月20日第一刷)P.74による。調査協力・北島治夫さん。 ・厚生省(当時)が、児童福祉法の周知を目的として昭和二十三年より毎年五月五日(こどもの日)から五月十一日までの一週間を児童福祉週間と定めた。元は、各地の福祉団体が五月初頭に「児童福祉週間」「児童愛護週間」などとして実施していたものです。/(フリー百科事典Wikipediaによる)。 【兒童福祉週間の催し 朝日新聞は】 1947年5月10日、2ページ目には、(都は「新日本子供の歌」と兒童福祉標語を募集する。締切りは六月十五日)と書いてあります。 【歌詞と標語を募集 朝日新聞は】 1947年5月16日、2ページ目には、("兒童週間"にちなむ募集二つ"新日本子供のうた"の歌詞―子供たちがいつでも口ずさめる明るいもの、締切六月十五日、送り先 台東区上車坂町二九日本兒童文化協会、一等厚生大臣賞、副賞五千円。兒童標語―子供を幸福にしてやるためのモットー、はがきに限る、締切前同、送り先 千代田区神田神保町二ノ一七全日本民生委員連盟、一等厚生大臣賞、副賞千円)と書いてあります。 【一等"あの音なあに" 朝日新聞は】 兒童の童謠、標語入選作発表記事。1947年7月15日、2ページ目「兒童福祉週間に全国の兒童から募集した童謠と標語の入選作品が十四日決定した。童謠は一万三千二百三十通、標語は一万二千通の應募作品から土岐善麿、サトウ・ハチロー、勝承夫の諸氏が審査、一等作品には厚生大臣賞が授與される。入選作品は小学校の唱歌になり、またレコードに吹きこまれる。(註・ここに「勝承夫」の名前があることに注目したい) ▽ 童謠―「あの音なあに」(中央区新富町一ノ九 福田晃) 一、 コツコツコツコツあの音なあに父さん、兄さん、姉さんが きようも早よからおつとめの元氣元氣な靴の音(以下略) ▽ 標語―靜岡縣賀茂郡稻生沢村河津鉱山 佐久間雪子「あの子も この子も みんなの子供」 【入選発表記事 毎日新聞は】 昭和22年7月15日(火曜日)3版掲載記事によると、大見出しは、『新日本子供のうた』入選発表。「厚生省、都、日本兒童文化協会、全日本民生委員連盟共催、毎日、朝日、讀賣、時事、東京、毎日小学生の各新聞後援で兒童福祉運動強調のため募集の「新日本子供のうた」並に「標語」は左の通り入選決定、なお作曲は日本兒童文化協会の関係作曲家のコンクールにより定められる」 ◇兒童福祉標語 一等一編(厚生大臣賞、副賞一千円)「あの子もこの子もみんなの子供」靜岡縣賀茂郡稻生沢村河津鉱山 佐久間雪子。佳作五編賞金各二百円 靜岡市原田吉太郎 山梨縣飯塚清 都衞生局山本貞雄 上田市佐藤暢一 靜岡縣沢崎美代次 ◇ 新日本子供のうた 一等一編(厚生大臣賞、副賞五千円)東京都中 央区新富町一の九 福田晃、入選歌「あの音なあに」歌詞(一)コツコツコツコツあの音なあに父さん兄さん姉さんがきようも早よからおつとめの元氣元氣なくつの音(以下略) (佳作十編、賞金各三百円、住所氏名略) 【入選発表記事 毎日小学生新聞は】 昭和22年7月15日(火曜日)。大見出しは、こどもの歌と標語 入選者決定。 「毎日小学生新聞の後援で全國から広く募集した「新日本こどもの歌」と兒童福祉標語の入選者がきまりました。 歌は、應募作品一万三千二百三十編の中から、一等一編、佳作九編が選ばれました。標語は、一万二千編の作品から、一等一編、佳作五編が選ばれました。お友だちの作品は、残念ながらどちらも入選しませんでしたが、その應募作品は、歌が四千余編、標語が三千余編もありました(註・子供の應募作品は入選しなかった事がわかります)。歌の内容は、皆さんが、いつどこにいても、思わず歌わずにいられないような、親しみ易い文句です。作曲は、主催側の日本兒童文化協会が、有名な作曲家の方々におねがいして、その中から一番よくできたものにきめることになっています。 ちょうど政府が、皆さんを守り育てるための「兒童福祉法案」を近く国会に出そうとしている折です。この歌と標語をおとなの間にも早く行き渡らせましょう。次に、晴れの入選作品をお知らせします。 ◇ 新日本こどもの歌一等「あの音なあに」 東京都中央区新富町一ノ九 福田晃 一、コツコツコツコツ、あの音なあに、父さん母さん姉さんが、き ようもはよからおつとめの、元氣 元氣なくつの音。 二、トーントーン、あの音なあに、きれいになつた焼けあとに、あ とからどんどん新しい、お家をたてるつちの音。 三、コットンコットン、あの音なあに、雨のふる日も風の日も、朝 から晩まで休まずに、お荷物はこぶ汽車の音。 四、ボオーボオー、あの音なあに、遠い国からはるばると、たくさんお客を乗せて来た、お船が着いた笛の音。 五、カーンカーン、あの音なあに、晴れた明るい大空に夜明けを知らせる時のかね、平和をつげるかねの音。 」 (註・小学生新聞なので難しい漢字は、平仮名になっている。) 【発表会のお知らせ記事 朝日新聞は】 1947年9月7日、2ページ目「新日本のコドモのために東京都が兒童愛護週間記念に募集した童謠「新日本コドモのうた」発表会は主催東京都、厚生省、全日本民生委員連盟、日本兒童文化協会、後援毎日新聞社会事業團、本社厚生事業團で、十日午後三時から日比谷公会堂で開かれ、プログラムは第一部、当選者賞状授與ののち当選歌「あの音なあに」の唱歌指導、ビクター徳倉さだ子、第二部 舞踊「歌の町」、うたあそび 東京都下各保育園、童謠兒童劇など。入場無料」(註・この記事から「歌の町」には舞踊がついていたことがわかります)。 <資料提供>毎日新聞と毎日小学生新聞は「毎日新聞東京社会事業団」、朝日新聞は「朝日新聞厚生文化事業団」より送っていただきました(2008/10/08-10)。

この「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の『歌の町』の記載が、現在一番新しい正確な情報です。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |

【原曲について】 金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌〔中〕』(講談社文庫)には二宮龍雄作詞の「夏の光」として掲載されていて、“原曲は、一八五四年に作られた「Listen to the Mocking Bird」という女声二重唱である。ホーソンはこの曲の版権を五ドルで売ったところ、五十年間に二千万部の楽譜が売れたという話がある”と記述してあります。ところが、●「Listen to the Mocking Bird」という曲を調べてみると、まったく違う曲です。 佐藤愛(編曲)『シニアのための夢見る名歌集』(音楽之友社、2004年)には、“「希望のささやき」(Whispering hope).ホーソンはアメリカ人で、「あこがれの夢」という合唱曲の作曲家としても知られている。日本でも中学の教科書に載り、合唱曲として歌いつがれているが、アメリカでは2000万部も売れたといわれている。緒園凉子以外に、津川主一や二宮龍雄などの作詞もある”と記述。この原曲の方が正しい。 【A.ホーソンについて】1827-1902 通常の作者紹介欄には、“アリス・ホーソンはアメリカの作曲家。バイオリンを学び、二十歳からバイオリン、ギター、バンジョーの教師をするかたわら、楽器店を経営した。歌謡曲の作曲約百曲、ほかにバイオリンやピアノのための編曲が約二千曲もある。”と書いてあります。アリス・ホーソン? 女の人だったのかと思いますが、よく調べてみると、まったく違いました。 アリス・ホーソンは筆名です。本名はセプティマス・ウィナー(1827年5月11日~1902年11月22日)、ペンシルヴァニア州フィラデルフィアで、楽器製作者ジョセフ・E・ウィナーと妻メアリー・アンの七番目の子供として生まれました。男性です。彼の母メアリー・アンは、アメリカ文学で著名な『緋文字』のナサニエル・ホーソンの親戚だったため、セプティマスはアリス・ホーソンという筆名を使いました。他にもいろいろな筆名を使って歌を作りました。 「モノマネ鳥を聴け Listen to the Mocking Bird」は1855年、「希望のささやき Whispering hope」は1868年に出版された曲で歌詞もセプティマスです。他に有名な歌としては、1868年の「十人の小さなインディアン Ten Little Injuns」があります。これはアガサ・クリスティーのミステリー『そして誰もいなくなった』に使われて、有名になりました。英語のウィキペディアの「Septimus Winner」の項目には、かなり詳しく出ています。 【初出は二宮龍雄の作詞「夏の光」】 日本では二宮龍雄の詩による「夏の光」というタイトルで昭和二十五年五月発行の『高等学校用 音楽Ⅰ』(中教出版)に掲載されました。

【津川主一の作詞「希望の歌」】 「希望の歌」というタイトルで津川主一の作詞もあります。昭和26年文部省検定済 昭和26年発行の『高等学校音楽1』(全音教科書株式会社)掲載。

【「希望のささやき」のいろいろな情報】 <その1> 『日本のうたこころの歌』No.13(デアゴスティーニ・ジャパン)には、次のように書いてあります。 “●緒園涼子(●みそのりょうし)の訳による「希望のささやき」として紹介されたのは昭和二十九年の『中学校音楽』二年生用の教科書からです。 「天つみ使い」とは、天の使いのことです。 「うきにも」とは、憂いの中にもという意味です”。 <その2> ある人から、次のような情報が入りました。 “緒園凉子のルビ「みその」は間違いで、「おぞの」と読む。「涼」は間違いで、「凉」の漢字が正しい。セノオ楽譜から独立●「東京書籍」の社長になった男性。"というものです(2010/05/20)。 インターネットで「東京書籍」の社内情報を見ましたが、社長については書かれていないので、略歴を教えてほしいと東京書籍に手紙を出しました。しばらくして返事が来ました。それは、思いがけない内容でした。 “調査しましたが、現役・過去も含めまして緒園凉子なる人物が社長になったことはありません。トッパン印刷の関連会社ですので、歴代社長にセノオ楽譜の出身者はおりません。よって緒園氏に関する情報はわかりませんでした。お役に立てず大変申し訳ございません。”(2010/06/21) ・・・まだ、この時点では「東京書籍」という情報が間違っているとは思っていませんでした。 <その3> 厚木市立図書館に調査に行きました(2010/06/25)。 そこで、『緒園凉子作品集』(東京音楽書院)1998年4月出版が、国立国会図書館にあることがわかりました。図書館の司書の人から「略歴が書いてあるかもしれません。本は、地元の図書館で貸し出してもらうことができます」と教えていただきました。 <その4> 松田町立図書館から貸し出しを申し込みました(2010/06/26)。しかし、折り返し電話があり、「この本は楽譜集なので希望の曲の複写を申し込んだ方がよいのではないか。また、楽譜の複写は著作権の問題があり、複写できない可能性がある」との連絡でした。「では、夏休みに国立国会図書館に行って見ます」とのことで、いったん図書館の調査は中止しました。 <その5> この時点で、●「東京書籍」という情報は間違いで、これは、楽譜の出版をあつかっている「東京音楽書院」だと気がつきました。返事を書いて下さった「東京書籍」の音楽編集の方には、申し訳ないことをしてしまいました。多大な面倒をおかけしました。お詫びします。 インターネットで「東京音楽書院」を検索すると、また驚きました。廃業していたのです。 「東京音楽書院」発行の蓑田良子編『フラワーコーラス』は、私の高校の音楽の副教材でした。簡単な二部合唱、三部合唱に伴奏のついた楽譜集は、当時のベストセラーで、多くの中学・高校・大学で使われ、ママさんコーラスでも人気でした。そのため、『フラワーコーラス』の他に『プリムラコーラス』『フリージアコーラス』『ヴァイオレットコーラス』が、「花シリーズ 女声合唱曲集」として次々出版されました。音楽大学の学生になった私、池田小百合は、このシリーズの編曲を手伝わせていただきました。編曲に私の名前(旧姓)が書いてあります。この頃が、「東京音楽書院」の全盛期だったのかもしれません。 <その6> フリー百科事典『Wikipedia』には、次のように書いてあります(2010年6月25日現在)。名前と生年に間違いがあります。 “緒園凉子(●おそのりょうし、●1905年―1947年)は、兵庫県出身の作詞家である。本名は内藤健三。高田清、林純雄、堀内博雄、増田紫水の名でも活動した。フォスター等の歌曲を訳し、小学校教科書にも採用され広く知られた。” 【「おその」か「おぞの」か?】 緒園は、「おその」と読むのでしょうか? 「おぞの」と読むのでしょうか? 国立国会図書館のインターネット書誌情報(2010/06/25現在)では、「緒園凉子(1903-1947)オゾノ,リョウシ」となっていて、フリー百科事典『Wikipedia』の情報と違います。どちらかが間違いです。他に情報がないので、いよいよ国立国会図書館に行く事にしました(2010/07/29) 以下は『緒園凉子作品集』(東京音楽書院)1998年4月20日発行によるものです(国立国会図書館所蔵) 【緒園凉子の略歴】 以下は妻・内藤百合花による。  ・明治三十六年(1903年)内藤醍三と、くにえの長男として兵庫県武庫郡西宮町(現・西宮市)に誕生。本名は内藤健三。両親が早く世を去ったため、女三人、男二人の五人兄弟の長男として、姉妹弟たちに心をかけて面倒をみていた。 ・大正三年(1914年)十一歳。幼年時代、少年時代は武庫郡精道村(現・芦屋市)にて過ごしている。 音楽出版では、内藤家と縁戚関係にあった妹尾幸次郎(作詞家としてのペンネームは妹尾幸陽)社長のセノオ音楽出版社がピアノ伴奏付きの原語と訳詞、解説付きの合唱曲、独唱曲を中心に出版し、音楽界をリードしていた。 ・大正十一年(1922年)十九歳。志願兵として第一次世界大戦に参戦。 ・大正十四年(1925年)二十二歳。帰還し、東京市芝区浜松町に事務所を構えていたセノオ音楽出版社を手伝い始めた。当時、セノオ音楽出版社には山田耕筰等も出入りしていて親交があった。 NHKラジオの放送が開始され、セノオ音楽出版社社長の妹尾幸次郎が洋楽嘱託となった。 ・昭和六年(1931年)二十八歳。満州事変が勃発。 ・昭和八年(1933年)三十歳。セノオ音楽出版社から独立し、東京・銀座のビルの一室を事務所として東京音楽書院を設立。原語の歌詞を緒園凉子のペンネームで自ら日本語に訳し、合唱曲集、歌曲集を中心に出版業務を開始しました。 その後、結婚。事務所は自宅を兼ねて東京市芝区神谷町二十八に移転。 ・昭和十二年(1937年)三十四歳。日華事変が勃発。『国民歌謡』にも軍歌が流れた。八月、東京音楽書院より「フォスター歌曲集第一巻」出版。出版者は本名の内藤健三。緒園凉子訳詞の曲が九曲含まれている。 「希望のささやき」は東京音楽書院編輯部編『女学生のための女声四部合唱曲集』(東京音楽書院、昭和十四年)に収録されている。 ・昭和十五年(1940年)三十七歳。軍部が音楽教育に用いられていた絶対音感教育に着目しました。「絶対音感を獲得すれば、飛行機の音が聞き分けられるようになる」と考えたわけです。文部省はこれを受けて、教育の現場に絶対音感教育の採用を決定した。 <内容> 一、 ドレミの階名唱法をやめ、ハニホヘトの音名唱法を使う。なお楽曲は調性にかかわらず音名で歌う。 二、 絶対音高を記憶させる訓練を行なう。 三、 和音を識別させる訓練を行なう。 東京音楽書院では佐々木幸徳による『音感教授法』を出版し、講演会を東京YMCAなどで行なう。 社団法人大日本音楽著作権協会が設立された。 ・昭和十六年(1941年)三十八歳。小学校が国民学校と改称。唱歌科が「芸術科音楽」となった。戦争のため、しばらく出版事業休業。昭和十八年に自宅を東京・大森区の田園調布に移す。昭和十九年に夫婦で兵庫県に疎開した。 ・昭和二十一年(1946年)四十三歳。終戦。出版業を再開するため神谷町の仕事場を訪れたが、あたりは焼け跡になっていたので、田園調布の自宅が仕事場になった。出版する紙が不足し、やりくりは大変なものでした。 東京音楽書院は長野県に誕生したての辰野木工でギターを製作、辰野木工と共に上海にも事務所を構えた。ギターの東京への輸送は風呂敷に包んで一人が4~5本持って来るというものでしたが、ギターは飛ぶように売れました。ギター、マンドリンの楽譜も多く出版しました。 柴田南雄、入野義朗、北沢方邦らが東京音楽書院に入社。外部の協力者としては吉田秀和、畑中良輔、諸井三郎らも参加。楽典の本などの制作にも取り掛かりました。 ・昭和二十二年(1947年)十一月二十日、狭心症のために一夜にして世を去った。享年四十三歳。

【「緒園凉子・おぞのりょうし」と読む】 国立国会図書館で『緒園凉子作品集』(東京音楽書院)1998年4月20日発行を調査しましたが、名前にルビはありませんでした。 最後に図書館のカウンターのパソコンで、"「おぞのりょうし」の読み方は、出版社の回答による"と書いてあるのを発見しました。すると、●フリー百科事典『Wikipedia』の情報「おその」は間違いということになります。

【「希望のささやき」の初出は、これだ】 緒園凉子 訳詞「希望のささやき」のタイトルで『新版 中学生の音楽2年』(二葉株式会社)に掲載されました。 奥付には、昭和28年5月20日発行(昭和28年文部省検定済)29年度用供給定価40円。 監修者 作曲家 大中寅二。と書いてあります。

▲緒園凉子 訳詞「希望のささやき」の楽譜。ハ長調、四分の三拍子、二部合唱。 ハ長調なので中学生に歌いやすい。今でも歌われているのは、この楽譜です。注目したいのは、緒園凉子 訳詞となっている事です。 【後記】 ・たくさんの外国の曲を日本に紹介した緒園凉子の情報は、国立国会図書館所蔵の『緒園凉子作品集』(東京音楽書院)にしかありません。東京音楽書院が廃業になった現在、国立国会図書館でしか見る事ができない貴重な資料です。 注目したいのは、略歴の中に、“昭和十五年(1940年)、軍部が音楽教育に用いられていた絶対音感教育に着目しました。「絶対音感を獲得すれば、飛行機の音が聞き分けられるようになる」と考えたわけです。文部省はこれを受けて、教育の現場に絶対音感教育の採用を決定した”と書いてあることです。 NHK制作のテレビドラマ『四季・ユートピアノ』(作・演出 佐々木昭一郎。芸術祭大賞受賞・国際エミー賞優秀作品賞受賞)のなかにも、戦争中に爆撃機の爆音識別レコードを聴くシーンがあります。 文部省は軍部の命令に従い、教科書も本来の心を育てる音楽の道から大きく外れていきました。 教育により軍歌が音楽と思われた時代が続きました。それは楽しい音楽とは無縁でした。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 |

|||||||||||||||||||||

【映画『アナと雪の女王』が大ヒット】 平成二十六年(2014年)は、ディズニーのアニメーション映画『アナと雪の女王』が大ヒットしました。雪の女王(日本語吹き替え・松たか子)が歌う日本語版の歌詞が人気を呼びました。「ありのままの 姿見せるのよ、ありのままの 自分になるの・・・これでいいの 自分を好きになって」。 歌は映画を離れてCDの売り上げでヒットを続け、大晦日の『NHK紅白歌合戦』にも登場しました。主題歌「Let It Go~ありのままで~」を歌ったMay J.はデビュー八年目で『紅白』初出場。 【映画『バンビ』が大ヒット】 アニメーション映画『バンビ』は、ウォルト=ディズニー1942年(昭和十七年)の制作。第二次世界大戦中の事でした。オーストリアの作家フェリックス=ザルテンの動物小説『バンビ』(1923年)を原典にしたものです。 日本での公開は完成後九年も経った昭和二十六年(1951年)。森の動物たちの楽しい暮らしや、ハンター(人間)との攻防を描いた作品は、日本中の人々に感動を与え大ヒットとなりました。 【作詞について】 映画『バンビ』の主人公のバンビを歌にしたものです。当時、ビクターレコードのディレクターであった庄野正典は、映画『バンビ』の封切と同時に童謡のレコード化を思いつきました。坂口淳と共に有楽町の映画館で鑑賞し、その後、お茶を飲みながら早速素案を練りました。映画を観て感動した坂口が詩を書き、坂口とコンビを組むことが多かった平岡照章が作曲しました。 童謡「子鹿のバンビ」は、映画『バンビ』の主題歌ではありません。「子鹿のバンビ」が正しいタイトルです。

【作曲について】 長田暁二著『母と子のうた100選』(時事通信社)によると次のようです。 “作曲の平岡照章は映画を見るとどうしても潜在意識がついて、自分独自の味が出せないからというので映画は見ませんでした。そして、物語から受けたイメージを中心にして作曲にのぞみました。歌のメロディは意外に早くスラスラ出ましたが、前・間奏でバンビが元気よく跳び回る様子を出すのにかなり苦労をしました。その結果、三拍子のとても明るい健康的な歌になり、ちょうど売り出し中の古賀さと子の名唱を得たのです”。 平岡照章によると次のようです。 “人気のある童謡歌手の歌ったものはよく売れた。ここらあたりがレコード童謡の特殊な状況がある。作品としてはそれほどではなくとも、実力あり有名童謡歌手が唄うとヒットとなることもある。レコード童謡とは、時代を反映した子供の流行歌である。 昭和三年頃から私は東京深川の八名川小学校の音楽教師であって、学校が終わると松坂直美君などが、言語に絶する努力をしてレコード会社へ作品を売り込む事に努力してくれた。思い出しても感謝にたえない。 昭和十一年頃、学校も辞めて作曲一本で生活することになったが、月に一曲、二曲を売り込むには大変な苦労があった。 レコード童謡のブームがおとずれると、レコード企業は物凄い勢いになり、私もどうやらカツカツの生活ができるようになった頃、キングレコードと専属契約を結ぶことになった。レコード童謡は商品である。何とか売れる作品を書かなくてはならない。これが専属作家の義務であり宿命であった。私は当時ポリドール、ティチク、キング、コロムビアと歩き廻り最後に所属していたビクターで「子鹿のバンビ」がヒットした。古賀さと子の功績である。レコード童謡とは、童謡歌手の力に負う所が大きい。”(『季刊どうよう』19号「わたしのレコード童謡時代」―「子鹿のバンビ」作曲家・平岡照章による)。

昭和二十七年三月、当時十一歳だった古賀さと子が歌ったビクターレコードが発売されると大ヒットとなりました。坂口淳作詞/平岡照章作曲/古賀さと子唄(ビクター/B二五七/昭和二七・三)。 <「古賀さと子」について> 長田暁二著『母と子のうた100選』(時事通信社)によると次のようです。 “昭和二十四年から三十五年にかけて大活躍した童謡歌手です。大きなリボンをつけ、いつも笑顔をふりまきながらの歌いっぷりは、当時はやりの童謡歌手のなかでも女王さま的存在でした。それに、一曲一曲歌の味わいを違えて表現し、シャープな音楽性を発揮した点で、童謡歌手のなかでも一段と高く光り輝いていました。新曲ののみ込みも特別早かったのは、優れた音感を持つピアノ調律師の父親の血統をひいたせいでしょうか。「ひばりと麦笛」「ママのおひざ」など、続々とヒットを出しましたが、二十七年三月発売の「子鹿のバンビ」が素晴しい勢いで売れ、彼女をスターの座に押し上げたのです”。 坂口淳の娘の坂口澄子によると着るものには気を使っているようで、今風に言えばスタイリストだったという。この日はダブルのスーツ。古賀さと子は頭に大きなリボンをしている。 【坂口淳(さかぐちじゅん)の略歴】 ・明治四十一年(1908年)一月一日、長野県埴科郡松代町(現・長野市松代町)に生まれた。本名は坂口淳太郎。 ・大正十一年(1922年)、松代高等小学校を卒業すると、父を説き伏せ上京し、写真館に勤めながら西條八十に師事し詩を学んだ。 十代の頃から詩作に励んでいた。『金の星』に作品が掲載されている。また、昭和三年頃から、西條八十主宰の詩誌『愛誦』に投稿している。西條八十のもとで詩作を学んだ。師とあおぐ西條からは、大いに期待をかけられた。 <『金の星』(金の星社)掲載作品> 坂口生芽は坂口淳のペンネーム

・昭和四年(1929年)、入隊。その二年後に除隊となる。 ・昭和八年(1933年)、「哀しき女」坂口淳作詞/細田義勝作曲/小林千代子唄(ビクター/52546/昭和八年一月)でビクターからデビューする。 ・昭和十二年(1937年)三月、キングレコードの専属作詞家となる。「マロニエの木陰」坂口淳作詞/細川潤一作曲/松島詩子唄(キング/10070/昭和十二年三月)は、ヒット歌謡曲となった。「霧の波止場」(昭和十二年)など歌謡曲の作詞で活躍した。 ・戦前の二度の応召で、ビルマやタイに転戦したが、昭和二十一年に松代に復員した。その三年後の昭和二十四年に再び上京。吉田正作曲で「浅太郎月夜」「マニラの夜」などの作品もある。鶴田浩二や宮城まり子が歌った作品もある。 ・昭和二十六年頃、中山晋平のすすめでビクターレコードに移籍。昭和二十五年から二十七年にかけて、中山晋平とコンビを組んで、「はっぱっぱ」「伊那節しぐれ」「新東京音頭」など、童謡や新民謡など二十数曲を発表。「はっぱっぱ」をはじめ、ほとんどの童謡は古賀さと子が歌っている。 童謡「ママのおひざ」(昭和二十六年)、童謡「子鹿のバンビ」(昭和二十七年)、「ああモンテンルパの丘に泣く」(昭和二十八年)ほか。 ・昭和三十年、東京練馬の石神井に居を構え、ここが終の住処となった。三十年代からは、童謡だけに専念し始めた。 <童謡同人誌『熊ん蜂』>

『熊ん蜂』創刊号で坂口は“文は人なりということだ。いいかげんな、まやかしの人間からけっして優れた作品が生まれない。作品の練成と同時に人間完成という事も忘れないでほしい”と記している。一ページ目に坂口の随想「石神井だより」が掲載され、二ページ目からは同人が投書した童謡が掲載されていて、その個々の作品について坂口が懇切丁寧な批評を加えている。 毒舌家で歯に衣着せぬ物言いをし、童謡誌『熊ん蜂』の同人たちへの指導は相当きつかったようだ。「赤ちゃんのお耳」の作詞家・都築益世は“坂口君は、毎号きびしい批判を加えていた。もすこし優しくしてもいいのではないか、と思っていた。よく同人たちが離れずについていくものだ、とも思った”と書いている。 「子鹿のバンビ」の誕生する話は、『熊ん蜂』の「坂口淳追悼号」(昭和五十年八月発行)に出ています。表紙には坂口の筆で熊ん蜂が描かれている。美術学校に進み、画家になるのが夢だった時期もある。 <童謡集『風と光と花と』を出版> 昭和三十七年(1962年)、童謡集『風と光と花と』を自費出版する。西條八十が序文を寄せている。“非常に特殊な詩の世界を拓いてゆく人だとわたしは思う。極めて単純な言葉を、用心深く選んで使い、その言葉の陰影と、響きとのデリケートな交錯の中に、おのれの澄み切った童心を映すのである。”「けしの花とちょうちょ」を例にあげ、“これは単なる子供の謠ではない。大人の心の立派な象徴詞である”と評している。 <希望の歌「あすなろ」を作詞> 「夕焼け小焼け」の作曲家・草川信の息子、草川誠氏から送られて来た『信濃教育』第1404号(平成15年11月)特集 ふるさと信州の歌に、「あすなろ」(坂口淳作詞、渡辺今朝蔵作曲)が掲載(118ページ)されていました。私、池田小百合は、歌詞も曲も、すぐに気に入ったので主宰する童謡の会で歌いました。『読む、歌う 童謡・唱歌の歌詞』(夢工房)にも掲載しました。以来、私の童謡の会では、ずっと歌っています。信州大学附属養護学校で1994年に校歌ができるまで代わりに歌われていたそうです。今、信州の方々は歌っていますか。この希望の歌を、みんなで歌い継いで行きましょう。

<「あすなろ」の放送>  『NHKみんなのうた』昭和37年6-7月の水曜日の歌として真理ヨシコ、ダークダックスの歌で放送されました。 ・昭和四十九年(1974年)八月十八日、脳卒中で逝去。享年六十六。 【歌碑】 「子鹿のバンビ」の松代町真田公園の歌碑は、平成四年四月、松代ライオンズクラブによって建てられました。 【平岡照章(てるあき)の略歴】 ・明治四十年(1907年)五月二日、東京で生まれる。本名は平岡光之(ひらおかてるゆき)。 ★明治四十年福岡県生れ(河内紀 小島美子著『日本童謡集』(音楽之友社)による)。 ・法政大学商科卒業。東京音楽学校に学び作曲家になる。山田耕筰、大中寅二に師事。 ★法政大学中退(『新訂 音楽家人名事典』(日外アソシエーツ)2001年11月第3版による) ・昭和十年にキングレコード専属。 ・昭和十一年(1936年)、第五回音楽コンクール(時事新報社主催、翌1937年以降は毎日新聞社主催)作曲部門第三位入賞。東海合奏聯盟理事長。くるみ芸術学園園長。平岡学園理事長。  ・「若しも月給が上がったら」がヒットした。当時、日劇で指揮をしていた。 ・「若しも月給が上がったら」がヒットした。当時、日劇で指揮をしていた。<レコード> 山野三郎(サトウハチローのペンネーム)作詞/北村輝(平岡照章のペンネーム)作曲/林伊佐緒 新橋みどり唄(キング一〇一三六)昭和十二年七月発売。 ・昭和十二年(1937年)、コロムビアレコード専属。 ・「愛国行進曲」の作曲部門に応募し二位になり(一位は瀬戸口藤吉)、内閣総理大臣賞を受賞。 ・昭和十三年に東宝入社、東宝演劇本部音楽部長。日劇音楽部主任、昭和二十年名宝音楽部主任、昭和二十三年NHK専属、昭和二十六年日本ビクターレコード専属。 ・童謡の作曲が多い。「ママのおひざ」「子鹿のバンビ」「花時計の歌」「赤ちゃんはいいな」「赤いリボン」「ばあやのお里」など坂口淳作詞の曲が圧倒的に多い。「光りの馬車」(作詞:宮沢章二)、「ぴょんぴょん虫」(作詞:時雨音羽)、「杉の木一本」「小さなかけ橋」(作詞:細川雄太郎)ほか。 ・詩と音楽の会(常任理事)、日本音楽著作権協会(評議員)、日本童謡協会(理事)。 ・平成四年(1992年)六月九日に亡くなりました。八十五歳。 (註)以上は、『新  訂 音楽家人名事典』(日外アソシエーツ)2001年11月第3版と、株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント人事総務部総務グループから送っていただいた『ビクターレコード総目録』(1959年)を参考にしました。 訂 音楽家人名事典』(日外アソシエーツ)2001年11月第3版と、株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント人事総務部総務グループから送っていただいた『ビクターレコード総目録』(1959年)を参考にしました。手紙には、「問い合わせいただいた昭和28年3月『作曲家の顔 平岡照章』なのですが、あいにく現在当社に現存せず、代わりに1959年のビクター総目録の中の平岡照章のプロフィールをコピーにて送らせていただきました」(2015年3月4日)。 これより前の平成14年11月20日、ビクターエンタテインメントお客様相談室が東京都渋谷区神宮前にあった頃、「平岡照章のプロフィール」をFAXで送ってもらっていた。しかし、今になって使おうとして見ると、FAXの文字はつぶれ、消えそうで読めなくなっていた。再度コピーし、今度は郵送していただけないかと問い合わせをした。 「昭和28年3月月報 作曲家の顔 平岡照章の巻 11ページ」と、これだけはっきりしていれば、すぐに対応可能と思ったが、一ヶ月しても返事が無いので再度問い合わせてみた。すると、「月報が現存しない」とのこと。いったいどうしたというのでしょう。 FAXで読み取れる部分は、重要な事が書いてあるようです。 「作曲家平岡照章は明治四十年福岡縣に生れた。官吏である父に與って間もなく上京、東京で人となった」。 上記の記述からは、★河内紀 小島美子著『日本童謡集』(音楽之友社)の記載が正しい事になる。 さらに、 「澁谷小學校から府立一商に進んだが、彼を實業家にしようとする父の意志で貿易商を營む●●(神戸?)の親戚に預けられた。しかし彼は商賣は大嫌ひ、島崎藤村に憧れ、田山花袋を讀み耽り、●島●一を夢見、マンドリン、バイオリンを彈いては青春のモロモロの感傷に浸っていた。+++胸は●ひばかり。遂に彼は東京に逃げ歸った。かような時の常識的コースとして、とどの詰りは、勝手にしろ!と突っ放される羽目に相成った。勝手にしなきゃならなくなって、小説を書かうかカンバスに向はうか、それとも・・・ということになるんだが、彼は意を決して音樂の道を撰んだ。東洋、日本の各音樂學校、上野の分教場等を廻ってピアノ、バイオリン、洋樂を極めた。大中寅二、山田耕筰氏の門で作曲を学んだ。苦しい修業だった。その間に法政の夜間中學に通い、深川の小學校で教鞭も執った。故北村季晴氏を助けて音樂教科書の編纂もした。」 「キングレコードの創立と同時に彼は専属作曲家として同社に迎えられた。童謡を平岡照章、流行歌を北村輝の名で書いた。「若しも月給が上がったら」という当時流行したフシ●は彼の作曲だと聞いたら驚く間●もあるだらう。それをいふと彼は大いにテレるが・・・・。一方彼のクラシックの作曲は毎日(當時は時事)のコンクールに數回入選したし、また「愛國行進曲」の公募では瀬戸口藤吉翁に次で二位に入った。又コロムビアを廻って日劇に入り、音樂部長の要職に就いて劇伴音樂之作曲に挺身した。戰後は名古屋寳塚劇場を経てNHK専属になり、ビクターには二十六年●投じ、主として兒童音樂の面で活躍してゐることは御承知の通りである。 以上が平岡照章の多様な来歴である」。 彼の音樂は、その経歴のやうに多種多様で幅が廣い。定期放送だけを取り上げても「學校放送第一部」「新しい道」「筑波太郎」JOKRでは「鞍馬天狗」等がある(二十七年末現在)。仕事のスピード亦斯界の話題である。尤も早いから仕事の幅も廣くなるわけで、速さと巾は今や彼にとっては卵と鷄の關係にあるといってよい。得難い存在である。 数多い●の中から撰んだ一つの道だが、その道も彼なりに多岐に亙ってゐるやうである。 又彼は近代日本の教育音樂の権威故北村季晴氏(上記)を岳父に持つだけに、その方の熱意も亦尋常ではない。自宅の隣にくるみ學園を主宰●●し、子供たちに音樂、舞踊、演劇、繪畫等綜合的に藝術の本質と技術を教へてゐる。自らは果たし得なかった若き日の数々の夢を、次代の幼き命に托さうとするのであらろうか。 平岡照章の音樂が如何に多様性を帯びていても、常に純粋で抒情性を失はないのは、この邊にポイントがあるのではないだらうか。(K)。」 重要な事が沢山書かれているのだが判読できない箇所があった。まことに残念としか言いようがない。 文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||||||

【作られた経緯】 昭和二十六年(1951年)夏、早稲田大学グリークラブ(男声合唱団)が、神奈川県津久井郡青根村の合宿所「夫婦園(めおとえん)」に行った際(現・相模原市緑区青根、道志川渓谷の夫婦園キャンプ場)、同合唱団のOBで、当時常任指揮者だった磯部俶が即興的に作りました。 オリジナルは無伴奏の男声四部合唱曲。今ではいろいろな編曲が作られている。弱起で始まり、A(aa´)B(bc)の二部形式。

<上級生からの注文> 二、三日おくれて着いた私の部屋へ上級生の幹部たちがやってきた。ご相談がありますという。 磯部俶著『遥かな友に―わが音楽人生』(音楽之友社)平成三年六月二十日発行によると次のようです。 これは、おもしろおかしく書き直され、「遥かな友に」の解説に必ず出てくる。 ●“持ち合わせのノートを破り五線を引いて”は、“お土産が包んであったハトロン紙の切れ端に五線を引いて”となっていたり、“夜までのひとときに私は「遥かな友に」を書きました”は、“磯部が一日がかりで作詞・作曲したものです”と書いてあったりする。 ●その著『遥かな友に―わが音楽人生』には、“この曲を作ったのは昭和二十六年夏だった”と書いたのに、日本童謡協会編 季刊『どうよう』第7号(チャイルド本社)昭和61年10月1日発行の<ワンポイント作詞作曲講座>「遥かな友に」と「びわ」には、“物資の乏しかった昭和二十四年でした”と書いている。昭和二十四年は記憶違いでしょう。 <「おまえ」は誰か?> 歌詞の中にある「おまえ」というのは、合宿に参加できなかったメンバーの事です。戦後まもない頃で、アルバイトをしてもお金が足りず合宿に参加できなかったメンバーがいた。「あなた」「彼女」と恋人の事と思いたい人も多いようで、歌う人や聴く人それぞれの思いを重ねることができる歌です。 【その後】 早大グリークラブ出身のボニージャックスが昭和三十六年(1961年)にレコード化した。これをきっかけに、作曲後十年も経ってから自然にあちこちで歌われるようになりました。いつしか早稲田以外の男声合唱団でも愛唱されるようになった。女性からの希望で、女声や混声にも編曲した。音楽の教科書にも採用され、子供達も歌うようになりました。 <「うたごえ喫茶」では> 昭和三十年から四十年代、全盛期の「うたごえ喫茶」でも盛んに歌われました。“うたごえ喫茶が大流行の頃、友人に連れられて行ったら、若い男女の歌手が熱心に私にこの曲を歌唱指導してくれた。” 『遥かな友に―わが音楽人生』(音楽之友社)による。 <『NHKみんなのうた』では> 『NHKみんなのうた』昭和三十八年二月‐三月の金曜日の歌としてボニージャックス、早稲田・慶応・上智大学グリークラブの歌で放送されました。 <外国の合唱団では> 外国の合唱団も愛唱曲にしている。アメリカのエール大学合唱団は、東京の武道館での演奏会で突然「遥かな友に」を歌い出した。ワーグナー合唱団は、日本語で歌ったレコードを東芝から出した。ドイツのケルン男声合唱団の百二十人は、ピアノの所をフォルテシモで歌った。  【磯部俶の色紙】 【磯部俶の色紙】 京浜女子大学の合唱団を指導しておられた客員教授の磯部先生に、ある日、色紙をお願いした。磯部俶は、「いそべとし」と読む。「イ(い) Sol(そ) B(べ) ト(と) Si(し)」これを、楽譜に書いた。なるほど、うまくできている。さっそく自分の名前、池田小百合「いけださゆり」を楽譜にしようとしましたが、できませんでした。みなさんの名前は、いかがですか? 【磯部俶の言葉】 ・「コーラスには四番バッターもエースもいない。みな平等。それがいいんです」。 ・「音楽の基礎はハーモニー。ハーモニーは、一人じゃできないんです」。 ・「いつも生活の中に音楽を」と、藤沢市の自宅に音楽家を招き、近所の人を呼んでコンサートを開いていた。 ▲74歳の頃の磯部俶さん 合唱指導者の中では、一番のダンディー。健康管理のため、年間千八百キロを歩く。歯も大切にしていて、講演などの際、外食には必ず「マイ歯ブラシ」を持参。「先生は、今、歯を磨いておられますので、もうしばらくお待ちください」などとアナウンスが入る事があった。 <健康管理の理由> 昭和二十七年四月二十七日の磯部俶作品発表会(読売ホール)の翌日、肋膜炎(ろくまくえん)が進行していて、即時入院、絶対安静、面会謝絶となった。昭和二十八年春、仕事に復帰した。それ以来自分の健康に気を付けるようになった。 【歌碑】 昭和六十一年七月十三日、歌碑除幕式と記念合唱祭が行われた。早稲田大学の後輩、ボニージャックスの呼びかけで全国の合唱好きが五百円ずつ寄付し、二年がかりで建てた。除幕式では七百人が歌碑の前で「遥かな友に」を歌った。 ●『遥かな友に―わが音楽人生』(音楽之友社)の10ページには“昭和六十一年七月十三日”と書いてあるが、57ページには“七月十二日の除幕式には”と書いてある。“十二日”は誤植。

<磯部俶の歌碑の感想> ・「これほど名誉なことはない」。 ・「死なない内に碑が建ったとからかわれて」。 ・「ここを国際的な合唱のメッカ、合唱の里にしたいんだ。外国の合唱団がホームステイできるような」。 【歌いましょう】 ・Andante espresivoは、ややゆるやかに、表情豊かにという意味。静かなムードの曲なので、レガートで柔らかに表現しましょう。 ・合唱の魅力はハーモニーの美しさにある。特にこの曲ではハーモニーの微妙な変化による美しさが大事な要素です。 ・半音階の進行する所は、正確に歌えるようにしましょう。 ・「おやすみたのしく」の「や」の音は、オクターブ上行している。強くならないように、柔かくP(ピアノ・弱く)で歌いましょう。 ・「たのしく」のところは、曲想が最も盛り上がった所です。フェルマータはPで十分に延ばして歌いましょう。 【磯部俶の略歴】 ・大正六年(1917年)七月二十四日、東京府荏原郡入新井村大字新井宿字木原山(現・大田区山王)生まれ。父・長正、母・直子の三男として誕生。兄二人、姉三人の末っ子。当時父は銀座に創設した磯部商事ベルリン堂(輸入商)が繁盛していたので、家に書生や二人のお手伝いさんがいるほどの暮らしだった。 物心が付いた頃には、家にドイツ製のピアノや、マホガニーのオルガンや、蓄音機などがあった。 近所に住んでいたドイツ婦人のピアノ教師が姉のレッスンに来ていた。この先生は、世紀の大歌手といわれたシューマンハインクの伴奏者もしていた。それで、俶も小学生の頃からピアノを弾いた。 ・父の思いから、長兄を暁星中学に入れフランス語を学ばせ、次兄は華族でもないのに学習院に入れた。俶は家(大森、木原山)から一時間近くもかかる森村小学校へ通わせた。 森村小学校は創業者の名をとった俗称。大正十四年、私立南高輪尋常小学校(現・森村学園初等部)入学(四年生まで)。 小学校入学祝いに父からハーモニカをプレゼントされた。一年生から六年生まで全校で百八十人しかいないその学校では、一年生の始めから英国婦人による英会話の授業があった。 納所弁次郎(のうしょべんじろう)の音楽の授業もあった。納所弁次郎は日本の唱歌教育の草分け的な功労者で、学習院を定年退職して森村小学校へ来ていた。難しい文部省唱歌だけでなく現代の言葉による楽しい自作の童謡も教えられた。 (註)納所弁次郎については、<うさぎとかめ>を参照。 ・父親は、俶が小学校一年生の時に病死した。五十二歳の若さだった。 父の死後、西大久保の小さな家に引っ越した。たちまち経済的に苦しくなった。 ピアノや蓄音機どころではなくなった。母親に弁当を作ってもらうのが心苦しく、菓子パンで過ごしたのがたたったのか、五年生の時に病気で一年間休学し、 昭和五年、西大久保の自宅に近い私立高千穂尋常高等小学校五年へ転入して二年間通学した後、昭和七年、第一東京市立中学校(通称・東京市立一中、のちの都立九段高校)に入学。 音楽の先生が落語家のように話し上手で、音楽はいつも爆笑の渦だった。ただ、学期末になると楽典の授業が急ピッチで進んだ。同級生に東京音楽学校(現・芸大)へ入学して後年、芸大の音楽学部長を務めた声楽家の渡辺高之助がいた。 ・昭和十二年(1937年)、早稲田大学文学部芸術学専攻科に入学。入学してすぐ合唱部へ入部し、男声合唱の魅力にとりつかれた。芸術学専攻科の学生は五名、 主任教授は短歌・書道でも秋艸道人の名で有名な会津八一。会津八一に推挙され卒業を待たずに早稲田専門学校の芸能科の講師になった。 (註)実際には、昭和十二年(1937年)、早稲田大学附属高等学院入学(高等学院入学時に試験があるので、昭和十二年早稲田入学としている)。 昭和十四年、早稲田大学文学部進学(ここで大学一年生)、昭和十六年十二月繰上げ卒業。 <「木せい」の作曲> 【作曲の経緯】 磯部俶は、大学二年生の時、北原白秋の詩「木せい」に曲をつけた。女声三部合唱で柔らかく響くハーモニーで、リズムが四分の五拍子は、当時としては珍しかった。共益商社から出版された。出版の際、北原白秋から作曲出版のOKをもらうのに、当時仏文科の教授だった西條八十(音楽部部長)に紹介状を書いてもらった。紹介状を持って北原邸を訪問すると、白秋は既に病床にあり、取次ぎの人から許可の言葉をもらった。まさに天にも昇る心地だった。名曲「木せい」はこうして世に出た。 木せい 作詞・北原白秋 作曲・磯部俶 もくせいがにほうよ となりからにほうよ ひとりでいればにほうよ たかむらにこもるよ (註)「たかむら」=竹やぶ 竹林。 つきの光がみちたよ

・早稲田の学生になって、いちばんにやったことは、教会の聖歌隊に入って重唱を勉強したことである。聖歌隊用の讃美歌を四人または八人で練習し、 毎週日曜日の本番があり、なかなか楽ではなかったが、随分勉強になった。ただ、祈りを奉げた後のアーメンがどうも素直に出てこなくて困った。 <讃美歌の影響> 祈りのような曲「遥かな友に」は、教会の聖歌隊で重唱を習った時の影響があるのではないかと思うのは私(著者・池田小百合)だけでしょうか。後日、磯部俶は日本童謡協会編 季刊『どうよう』第7号(チャイルド本社)昭和61年10月1日発行の<ワンポイント作詞作曲講座>「遥かな友に」と「びわ」で、次のように書いています。 “メロディーを書く時に、その裏に流れるハーモニーが意識されている事が大切なのだろうと思っています。キリスト教の讃美歌など宗教曲の末尾に現れる「アーメン」にしても、ド、ドという旋律に対して、ファラド、ミソド、の和音があるから、いいのでしょう。更にリズムの躍動性が加わって、よい歌が生まれます”。 ・NHKの合唱団でも歌った。同じC組に≪さくら貝の歌≫の作曲者の八洲秀章がいた。月末には出演料が出た。 ・昭和十五年(1940年)、早稲田大学グリークラブの指揮者になった。この年、東京、日比谷公会堂での合唱コンクール(競演合唱祭)で学生団体第一位となる。 ・昭和十六年十二月、太平洋戦争勃発。昭和十六年十二月末付で早稲田大学を繰り上げ卒業させられ、久留米の陸軍四十八連隊に召集された。国民服にタスキ掛け、万才に送られて行く気にはどうしてもなれず、新調の背広にエビ茶の早稲田カラーのネクタイで東京駅を出発した。二人の兄にだけ駅へ来てもらったが、ただ黙って握手をして別れた。大学卒業と同時に、いよいよプロの音楽家としてのスタートを切る準備が出来上がったところだった。突然、音楽への道が完全に途絶し、不安と絶望の日々が来た。 (註)中田喜直も團伊玖磨も芥川也寸志も軍隊での事は、ほとんど書いていない。 『遥かな友に―わが音楽人生』(音楽之友社)には、ただ一行次のように書いてある。 “悪夢のような戦争が終結し、三年八ヵ月の軍務を果たし、私は生きて帰って来た”。 ・戦後、昭和二十二年から母校の早大グリークラブの常任指揮者に就任した。その後十五年間、後輩の指導に当たる。昭和二十四年、第二回全日本合唱コンクール優勝。昭和二十六年、「遥かな友に」を作詞・作曲する。 <「おすもうくまちゃん」の作曲>

【初出】 磯部俶童謡作品第二号の曲。昭和二十六年、幼児絵本『キンダーブック』(フレーベル館)の委嘱で作曲した。六月号に<おすもう>というタイトルで掲載された作品。<遥かな友に>と同じ年に作られた。 【作曲の経緯】 神保町のフレーベル館の前から都電に乗って、今もらった詩稿を見ているうちに二、三分で出来てしまった。後に、印刷になった伴奏付きの譜を山田耕筰から「これはよく出来ている」と言われた。NHKラジオ『うたのおばさん』で放送された。 【改題】 昭和三十六年四月三日(月)午前八時三十分、NHK総合テレビ『うたのえほん』の記念すべきスタートに初代うたのおねえさんになった真理ヨシコが<おすもう>を歌った。人気が出て子どもたちから<おすもうくまちゃん>と呼ばれるようになり改題しました。 <おすもう>は、日本放送協会・編『NHKこどものうた楽譜集 第5集』(日本放送出版協会)昭和四十三年に掲載されています。 <「ろばの会」について> ・「よい詩によい曲を」という考えから、磯部俶の提案で、“こどものうた”の作曲家グループ「ろばの会」は、昭和三十年(1955年)に結成。 「子どもに媚びない、新しい芸術的な“こどものうた”を作って行こう」ということで、“童謡”を“こどものうた”と言いあらためた。 中田喜直(なかだよしなお)、磯部俶、中田一次(中田喜直の兄・なかだかずつぐ)、宇賀神光利(うがじんみつとし・昭和四十二年(1967年)に死亡)、大中恩(三十歳の時)の五人の作曲家集団。結局、後の三十年ぐらいは四人で。 「ろばの会」の名前の由来は、童話の中のロバみたいに、肩に力を入れずに、ゆっくりやって行こう、という意味があった(大中恩による)。 子どものための歌でありながら、同時にお母さんや先生や大人たちにも、そのまま愛され歌われる歌でありたいと考えていた。そしてあせらず、じっくり子どもの歌の創作に打ち込んだ。会の名称に<ろば>を選んだのは、子どもたちからも愛され、辛棒強く、重い荷物にもよく耐えて、前進するところがよいと思ったから(磯部俶による)。 詩人たちからぞくぞく新作が寄せられた。サトウ・ハチロー、小林純一、まど・みちお、阪田寛夫、三越左千夫、武鹿悦子(ぶしかえつこ)、清水たみ子、与田凖一、宮沢章二、都築益世(つづきますよ)、鶴見正夫、佐藤義美、加藤省吾、藤田圭雄など。赤坂の大中恩宅に集まり熱く語り、次々新曲が生まれた。 ・昭和三十二年(1957年)九月二十七日、銀座ガスホールで、「ろばの会」の第一回公演があった。 ・昭和三十三年(1958年)、第十三回芸術祭文部大臣賞には「ろばの会」で作曲した『チュウちゃんが動物園へ行ったお話』(小林純一構成、ろばの会作曲、小林純一、まど・みちお、柴野民三、清水たみ子詩、キングレコード)が選ばれた。 ・昭和三十六年(1961年)、第十六回芸術祭奨励賞には、小林純一、柴野民三、清水たみ子作詩、ろばの会作曲の『東京のうた』が選ばれた。 ・昭和三十年(1955年)三月から平成十二年(2000年)三月の解散まで、「ろばの会」から多くの名曲が生まれた。 「ろばの会」に参加しなければ、“こどものうた”は作らなかった。「サッちゃん」や「いぬのおまわりさん」もできていなかった(大中恩による)。 <「ろばの会」 五人の略歴> ・中田喜直(なかだよしなお)1923年~2000年。東京生まれ。東京音楽学校(現・東京芸術大学)ピアノ科卒業。作曲家。「早春賦」を作曲した中田章の息子。中田一次の弟。第二代日本童謡協会会長。代表作品「めだかのがっこう」「夏の思い出」「ちいさい秋みつけた」「雪の降るまちを」など。 ・磯部俶(いそべとし)1917年~1998年。東京生まれ。早稲田大学文学部芸術学科卒業。早稲田大学グリークラブ専任指揮者に就任後、合唱連盟の役員を務める。代表作品 童謡「おすもうくまちゃん」無伴奏男声四部合唱曲「遥かな友に」など。 ・中田一次(なかだかずつぐ)1921年~2001年。東京音楽学校(現・東京芸術大学)作曲科卒業。作曲家。「早春賦」を作曲した中田章の息子。中田喜直の兄。代表作品「おこりっこなしよ」「キリン」など。 ・宇賀神光利(うがじんみつとし)1923年~1967年。東京生まれ。作曲家。代表作品「おさるのゆうびん」「てぶくろ」「おててをあらって」「こつばめのゆめ」など。 ・大中恩(おおなかめぐみ)1924年~。東京生まれ。父は作曲家で、オルガニストの大中寅二。東京音楽学校(現・東京芸術大学)作曲科卒業。作曲家。代表作品 「サッちゃん」「いぬのおまわりさん」「おなかのへるうた」「ドロップスのうた」など。 <『新しい こどものうた』の出版> ・昭和三十一年(1956年)十月、音楽之友社から『新しい こどものうた』第一集 ろばの会編の楽譜(五十三曲)が出版された。この曲集は第六集まで続刊された。 中田喜直の「もんく」「小さい秋みつけた」、中田一次の「日のくれ」、大中恩の「トマト」、宇賀神光利の「ぼうやがかいた」、磯部俶の「びわ」「いちぢく」などが収められている。 詩は、水上不二、まど・みちお、小林純一、柴野民三、サトウハチロー、野上彰、三越左千夫、武鹿悦子、清水たみ子、勝目晃敏、西沢実、鹿島鳴秋、荘司武、中村弘子、北原白秋、深尾須磨子、壺田花子、都築益世、与田凖一のものから選ばれている。 ●過去の解説書では、タイトルが間違っている物が多い。『新しい』は漢字、『こどものうた』は平仮名。『新しい こどものうた』が正しい。 <「びわ」の作曲>

まど・みちおの愛情あふれた詩に、磯部俶が作曲。「ろばの会」第一期の代表作のようになった。 ハ長調、四分の三拍子、十六小節の歌。音域はドからドまでの一オクターブでてきている。 磯部俶によると次のようです。 「子どもの歌ですので、なるべく歌いやすいようにしましたが、伴奏のハーモニーは工夫したところもあります」。 「この歌は特に、お母さんや幼稚園の先生に愛唱されたら、そしてそれを耳にした子どもたちが好きになってくれたらいいな、と思っていましたが、現在では変ホ長調に上げた女声合唱の編曲が、広く全国のおかあさんコーラスで歌われています」。 ← 『新しい こどものうた』第1集 第2集 ろばの会編(音楽之友社) ・ろばの会の仕事が認められ、昭和三十三年(1958年)には第十三回芸術賞、昭和五十三年には日本童謡賞、昭和五十六年にはモービル児童文化賞を受賞した。 <第十三回芸術賞> 児童のための音楽入門、≪チュウちゃんが動物園へ行ったお話≫(独唱・重唱・合唱と管弦楽)のレコードを製作。レコーディングにはボニージャックスが起用された。当時のボニージャックスのメンバーは、西脇久夫、大町正人(故人)、鹿島武臣、玉田元康の四名。西ドイツ・ケルン歌劇場の第一バス歌手として国際的なオペラの歌い手になった岡村喬生はトラの歌を歌った。 ・昭和三十六年、キングレコードの専属作曲家になった。早稲田大学グリークラブの常任指揮者を退く。昭和三十七年、共立女子大学合唱団の常任指揮者になった。常任指揮者になって二十年間、定期演奏会も一回も欠かさず指揮を続けた。昭和三十九年、高田敏子の詩による女声合唱組曲≪噴水のある風景≫を作曲。作った合唱団、指導したコーラスは多い。フレーベル少年合唱団は昭和三十四年の創立以来二十二年間指導した。 ・いつも「ハイカラ」と周囲から言われた磯部俶は、平成十年(1998年)十一月二十五日逝去。享年八十一歳。息子の磯部周平はクラリネット奏者。 (註) 以上は、磯部俶著『遥かな友に―わが音楽人生』(音楽之友社)を参考にしました。磯部俶を知る貴重な一冊です。 【音楽の教科書に掲載】 メロディーだけが愛唱される歌はたくさんあるが、「遥かな友に」は、三部、四部の合唱の曲としてみんなが暗譜で歌う数少ない曲の一つ。音楽の教科書に採用されていることが、長く歌い継がれている要因でもある。 <手持ちの教科書の調査> (中学校用) ・『中学生の音楽3』(音楽之友社)昭和40年発行。 タイトル「はるかな友に」、イ長調、「おやすみ」から二部合唱。 ・『中学音楽3』(教育出版)昭和46年文部省検定済。 タイトル「はるかな友に」、イ長調、「おやすみ」から二部合唱。 ・『中学生の音楽2』(音楽之友社)昭和61、64年発行。 タイトル「はるかな友に」、ト長調、混声三部合唱。 ・『中学音楽』2・3下(教育出版)平成8年1月31日文部省検定済。 タイトル「はるかな友に」、イ長調、混声三部合唱。 (高校用) ・『音楽Ⅰ』(教育出版)昭和47年4月10日文部省検定済。 タイトル「はるかな友に」、イ長調、混声三部合唱、伴奏付き。 ・『高校音楽1』(教育芸術社)昭和50年文部省検定済。 タイトル「はるかな友に」、変ロ長調、同声三部合唱。 ・『高校の音楽1』(音楽之友社)昭和50年発行。 タイトル「はるかな友に」、イ長調、同声二・三部合唱。 ・『高校の音楽1 2』(音楽之友社)平成21年1月20日発行。 タイトル「はるかな友に」、変ロ長調、男声四部合唱。 ・『Joy of Music』(教育芸術社) 平成21年1月20日発行。 タイトルは「遥かな友に」、変ロ長調、ア・カペラ 混声四部合唱。 ●文化庁編『親子で歌いつごう日本の歌百選』(東京書籍)には選ばれていません。 「遥かな友に」のような合唱曲を親子で歌えたら最高です。この曲との出会いは、合唱の楽しさ、美しさを実感させてくれます。後世に残したい一曲です。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||||

京浜女子大学教授 蓑田良子編≪花のシリーズ≫女声合唱曲集(東京音楽書院)の紹介 ・第一集『フラワーコーラス』女声合唱曲集(1965年) 世界の歌55曲掲載。表紙・中原淳一。 ・『フラワーコーラス』女声合唱曲集(1971年) 世界の歌54曲掲載。表紙・北敬子 高校、大学の女声合唱用テキストとして、職場、一般の合唱団、ママさんコーラスで評判が良かったので掲載曲を大幅に改訂した。 女声合唱曲集のベストセラーになり増刷を繰り返した。

・第二集『プリムラコーラス』女声合唱曲集(1968年) 日本の新しい子どもの歌を合唱曲に編曲、フォークソング、カンツォーネ、宗教曲などを掲載。表紙・北敬子 桜草(プリムラ)と名付けた。京浜女子大学教授・蓑田良子は、花が大好きで、庭に温室を持っていたほど。 「全国各地の女声合唱グループが、この曲集で、より豊かなハーモニーを養われ、美しい合唱の花の輪が、より大きく広がりますよう、心からねがっております」(「はじめに」より)。

・第三集『フリージアコーラス』女声合唱入門(1969年) 表紙・北敬子 「ごく簡単な輪唱や、ハーモニーの基本からはじまり、やさしい曲から次第に芸術的な曲に進み、楽しみながら自然に美しい合唱ができるように編曲しました」(「はじめに」より)。 京浜女子大学附属中等部・高等部の合唱部は、蓑田良子教授が「コール・フリージア」という名前を付けた。部員は「call freesia」のバッジをつけていた。大学の合唱団の即戦力として期待された。 ・第四集『ヴァイオレットコーラス』女声合唱曲集(1972年) 表紙・坂井敬子 「合唱をなさる方なら誰でも苦労する、美しく澄んだハーモニーを育てあげることをめざしております。誰でも知っている歌41曲を無伴奏の合唱曲として収め、この曲集でなるべくピアノに頼らず、お互いの声を聴き合って歌うことにより、いつしかきれいなメンタルハーモニーを築き上げることができます。 また、ドイツ語、英語の歌詞が入れてありますから、原語による正確な発音や発声の練習ができ、さらに世界の音楽の本当の美しさにふれることもできると思います」(「はじめに」より)。 ・第五集『コスモスコーラス』女声合唱曲集(1974年) 童謡や日本の子守唄など35曲を掲載。表紙・坂井敬子 ・第六集『マーガレットコーラス』ポリフォニー入門(1975年) 監修・菅野浩和 編・蓑田良子 表紙・坂井敬子 「みなさまの中にはポリフォニーという言葉に、耳なれない方もいらっしゃると思います。多旋律音楽と訳され、各パートが、それぞれ主役となり、しかも互いに響き合って、美しい綾を織りなしていく音楽なのです。 ポリフォニー合唱曲は、コーラスの美しさ、受け答えの楽しさ、実力養成の基本的なすべてがくまれ、合唱をする人々が、必ず取組まねばならぬものだと思います」(「はじめに」より)。

・『グリーンコーラス』あなたとわたしの歌(1975年) 「みどりは希望の色です。この曲集を楽しく歌って、明るい希望がわきあがるようにと、名付けました。子どもの歌、なつかしのメロディ、世界の民謡から新しい歌など、あらゆる歌が、同声コーラスで歌いやすく編集してあります」(「はじめに」より)。 みのだよしこ作詞 作曲の「ここはふるさと」「船出の歌」が掲載されている。▼「ここはふるさと」

≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||||

一、二番はDVD『NHKみんなのうた』第一集(NHKソフトウェア)平成十六年発行による。三番は歌われていません。 【人気の秘密】 明るい朗らかな歌詞と、曲がアップテンポであること、短調のメロディーに躍動感あふれるリズムが、子どもにも大人にも人気です。特に男性に人気があります。「うたごえ運動」のイメージが強い。 【楽団カチューシャ 訳詞】 ・JASRACには、楽団カチューシャ 訳詞 と書いてある。 ・『中学生の音楽1』(教育芸術社)昭和49年発行の「トロイカ」には、楽団カチューシャ 訳詞 と書いてある。 ・『高校生の音楽1』(教育芸術社)昭和50年発行の「トロイカ」には、音楽舞踊団カチューシャ 訳詞 と書いてある。 【歌詞について】 原曲のロシア民謡は、恋人を金持ちの地主に奪われた郵便トロイカの馭者の心情を歌った嘆きの歌。日本語訳は原詩に忠実な東大音感合唱研究会のものと、明るい内容に変え、テンポも速くした楽団カチューシャのものがある。楽団カチューシャのものは、「トロイカは走り、トロイカは翔ぶ」という別の歌を訳してつけたといわれている。 【「トロイカ」とは何か】 「トロイカ」は、三頭立ての馬車。冬は車輪を外し、ソリに乗せて走らせる(馬ソリ)。 【「バイヤン」とは何か】 「バイヤン(バヤン)」は、ロシアの民族楽器の一つ。アコーディオンに似たボタン式鍵盤楽器。肩かけバンドはなく、ひざの上または両手で胸に支えて演奏する。音色はクラリネットとファゴットを混合したものに似て、ロシア的哀愁に満ちているため、ロシア民謡や舞曲の伴奏に最も適している。 【「うたごえ運動」で歌われる】 昭和二十八年(1953年)、『靑年歌集(二)』に収録。「うたごえ運動」で盛んに歌われました。 【「NHKみんなのうた」で放送】 昭和三十六年(1961年)十二月~昭和三十七年一月の「NHKみんなのうた」として、東京少年少女合唱隊の歌で一、二番が歌われた後、間奏をはさんでテンポを早めて一番と二番が繰り返されました。三番は歌われていません。昭和四十一年(1966年)二月に再放送されています。 【歌いましょう】 「(八分休符) 雪の」「(八分休符) 夕日が」の休符に注意して歌いましょう。「はえる」の「る」は(付点二分音符)。三拍延ばします。他の(付点二分音符)も三拍、十分に延ばすと、うまく歌えます。「鈴の音 たかく」の次の「走れ」の「は」は、(四分音符)です。強く、たっぷり歌います。原曲はハ短調(c moll)。ロ短調(h moll)にすると歌いやすい。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |

小さい女の子が、まわらない口で声を張り上げて歌っている。「♪ポケットの なか(チ)は ビスケットが ひとつ・・・」。昼下がりの車内は乗客が三人。若いお母さんと顔を見合わせて笑った。「この歌が好きで、繰り返し歌っているんですよ」「そうですか。いいですね」。女の子も笑った。 【初出】 昭和二十九年(1954年)、雑誌『保育ノート』(国民図書刊行会)九月号に発表された作品。まど・みちお、四十四歳の時の作品。 ○まど・みちお著『ぞうさん』(国土社1975年11月25日初版発行・国土社の詩の本7)の初出発表誌・年月・作曲者一覧には、ふしぎなポケット「保育ノート」昭和29・9渡辺茂曲と書いてある。 (註)国民図書刊行会は、昭和三十五年にチャイルド本社と改名したので、これに合わせて「保育ノート」の発行者名も変更されている。「保育ノート」は、昭和二十八年十月創刊、昭和五十八年三月廃刊(後続誌「現代保育」)。 なお、まど・みちおは昭和二十四年から昭和三十四年まで国民図書刊行会に勤務していた。 【作曲】

まど・みちおの詩は、三番までの短いものでした。渡辺茂が作曲。 ふつうの速さ強さで、ヘ長調、四分の二拍子。 【作曲で工夫した所】 <メロディーについて> “「ふしぎなポケット」では、ワンフレーズの前半を、ヘ長調の「ドミソ」の和音の分散で構成して、後半はメロディーをなぞったんです。その対比の面白さが全面に出るように作曲したんです。「ドドドミ ソソソソ ドドドミ ソソソ」ときて、「ファファファレ ミミミド レレレシ ドドド」とやったのでは、おもしろくも何ともない。分散の和音が、全部になってしまいます”。 <アクセントについて> “2番の歌詞の「ふえる」は、本当は「ふえる」のようにしたかったんです。「ふえる」と3番の歌詞の「ほしい」はアクセントの位置が同じです。ところがそうすると、1番の歌詞が「ふたつ」になって困るわけです。ですから同じ音にしたんです。この歌では「ふたつ」をいかしたかった”。 同じ音にして成功しています(『親子で楽しむ童謡集』第1集(にっけん教育出版社)2001年2月15日発行による)。 【初吹込み】 昭和三十一年、キングから小川貴代乃の歌でレコード発売されました(足羽章編『日本童謡唱歌全集』(ドレミ楽譜出版社)による)。 【10までの数え歌に】 キングレコードで童謡担当ディレクターをしていた長田暁二のアイディアで1から10まで数える遊び歌にまとめ、昭和三十二年にキングから北野修治と小川貴代乃の歌でレコードが発売されました。これは、CD長田暁二・監修『甦える童謡歌手大全集』(コロムビアファミリークラブ)平成七年発行で聴く事ができます。たちまち幼稚園や保育園などの保育の現場で人気の曲になりました。 【小川貴代乃の略歴】  昭和二十一年五月十日生まれ。学芸大学付属竹早小学校に通い、学校の成績は、いつも一番、聡明でチャーミングでした。昭和二十九年にテイチクからキングに移って来ると、たちまち人気が上昇し、多くのファンを得ました。ちょっと甘ったるい歌い方でしたが、高音がよくのびて、とてもきれいで、「ふしぎなポケット」「キュッキュッキュッ」などのヒットを出しました。東洋音楽大学の大学院を卒業。結婚して家庭に入り、二児の母として広島市で暮らす(長田暁二著『童謡歌手からみた日本童謡史』(大月書店)による)。 【北野修治の略歴】 昭和二十年は八月二十九日生まれ。少女ばかりの童謡歌手の中にあって、少年北野修治の存在は貴重でした。「かもめの船長さん」のヒットがあり、茶目っ気たっぷりのステージマナーは、いつも衆目を集める人気でした。昭和三十年代後半には、新宿にあったうたごえ喫茶のリーダーとして活躍したこともあり、現在も音楽とかかわりのある仕事をしています(長田暁二著『童謡歌手からみた日本童謡史』(大月書店)による)。

【その頃の渡辺茂は】 長田暁二著『母と子のうた100選』(時事通信社)によると次のようです。 昭和二十八年以来、長田はキングレコードで童謡担当ディレクターをしていました。 “(キングレコードの)専属童謡歌手小川貴代乃の紹介で、彼女の小学校の音楽の先生、渡辺茂の訪問を受けました。(昭和)三十二年の正月早々のことです。渡辺は東京学芸大学付属竹早小学校に奉職しながら、「たきび」などのやさしくて美しい童謡を作曲していました。 この時、レコードの常識からいうとレコーディングできないような大変短い曲ばかり数十曲持参され、「みんな保育雑誌から頼まれて書いたウタアソビです」と、説明されました。渡された譜面集をパラパラめくっていくうちに、アメリカの子供の歌「ヤンキー・ドゥードル」のような、音階を順にたどっていくやさしい旋律が目に止まりました。それは、昭和二十九年七月号の「保育ノート」に発表された「ふしぎなポケット」ですが、レコード化するには余りにも短いのです。三節は♪もひとつ たたくと ビスケットは よっつ・・・、四節は♪もひとつ たたくと ビスケットは いつつ・・・と1から10まで数える遊び歌にしたらどうかというアイディアが浮かびました。 早速、作詞者のまど・みちおの了解をとりつけ、小川貴代乃、北野修治の歌唱で吹き込み発売したところ、幼稚園、保育園などの保育の現場で大歓迎を受け、たちまち大ヒットしました”。 (註)初出は、昭和二十九年(1954年)、雑誌『保育ノート』(国民図書刊行会)九月号に発表された作品。“昭和二十九年七月号の「保育ノート」に発表された「ふしぎなポケット」”と書いてあるのは間違い。 【歌い方の順】 「ポケットの なかには ビスケットが ひとつ・・・」を歌ったら、「もひとつ たたくと ビスケットは みっつ・・・」を歌います。ここまでは初出と同じ。 次に、「もひとつ たたくと ビスケットは よっつ・・・」を歌う。続いて、「もひとつ・・・」と増やしていく。そして最後に「そんな ふしぎな ポケットが ほしい そんな ふしぎな ポケットが ほしい」と、ゆっくり歌って終わる。 注目したいのは、「みっつ」の部分です。同じ音で作曲してあったため「よっつ」「いつつ」を当てはめても、さらに「ここのつ」の字余りや、「とう」の字足らずにも違和感なく対応できます。歌詞を変えても旋律がぶれないのは、作曲が優れているからです。シンプル・イズ・ベスト(Simple is best)。 【「たたくと」と歌う】 「♪もひとつ たたけば」の方が歌いやすいという意見がありますが、作詞者まど・みちおの方から「たたけばでは、ほこりが立つような響きがあってきたなくなるので、食物の歌ですから、ここは原作どおりに「たたくと」と歌って欲しいですね」と言われています(長田暁二著『母と子のうた100選』(時事通信社)による)。・・・現在、「♪もひとつ たたくと」と歌っています。 【「ポシェット」は「小さなポケット」】 “「ポシェット」という、細く長めのひもをつけた小型のバッグがありますが、本来は「小さなポケット」の意味です”川崎洋著『大人のための歌の教科書』(いそっぷ社)による。 【「ビスケット」と「ポケット」でヒット】 自分のポケットは、大好きなビスケットが次々出てくる魔法のポケットであってほしいと願う子供心をよくいいあてています。まど・みちおの「ポケット」と「ビスケット」の語呂合わせの面白さと着想のすばらしさに感動です。 【収録】

▲伴奏譜付きは、日本放送協会 編『NHKこどものうた楽譜集 第5集』 (日本放送出版協会)昭和43年発行に収録されている。 ♩=112、ト長調、四分の二拍子。一番、二番を歌ってから、三番は「ゆっくり」歌うように編曲されている。この編曲はすばらしい。 この歌こそ親子で歌い継ぎたい歌と思われますが、文化庁編『親子で歌いつごう日本の歌百選』(東京書籍)には掲載されていません。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

【発表】 昭和二十九年(1954年)、絵本『チャイルドブック』十月号に発表されました。芥川也寸志が作曲しました。NHKラジオ「うたのおばさん」でたびたび取り上げられ広く歌われるようになりました。 楽譜は、日本放送協会編『NHKこどものうた楽譜集』第四集(日本放送出版協会)昭和四十三年で見ることができます。 詩は、与田凖一著『ぼくがかいたまんが』(国土社)昭和五十年十月発行に収録。与田凖一童謡集『森の夜あけ』(JULA)でも読むことができます。 【おやつのおねだりがヒント】 “作詞者・与田凖一氏によると、氏の子息が幼い頃、言葉に節をつけて歌うような感じでおやつのおねだりをしていたことにヒントを得た、ということです”(足羽章編『日本童謡唱歌全集』(ドレミ楽譜出版社)抜粋)。 【詩について】 「ことりの うた」では何の鳥か決められていないのが最大の魅力でしょう。 一番と二番とで違いが見られるのは、各三行目の「かあさん」と「とうさん」だけです。他は、全く同じです。「かあさん よぶのも」「とうさん よぶのも」、同じ擬声語の「ぴぴぴぴ ぴ ちちちち ち ぴちくり ぴ」と表現されています。小鳥の鳴き声は、昔から「ぴいちくぱあちく」と言われてきているので、この詩の鳴き声は、他では見つけることができない新しい描写です。固定観念を否定している童謡で、文部省唱歌にはありません。 『尋常小学唱歌』第二学年用(文部省)明治四十四年発行に「雲雀」が掲載されています。このヒバリの鳴き声は「ぴいぴいぴい」です。 【歌い方について】 詩は、小鳥の鳴き声の最終末は「ぴちくり ぴ」で、「い」の文字を省いています。 ぴぴぴぴ ぴ ちちちち ち ぴちくり ぴ。 歌う時は楽譜に書いてあるように、「ぴちくり ぴい」と作曲者の意図にそって歌います。自然に歌うのが好ましい。

【与田凖一(よだじゅんいち)の略歴】 ・明治三十八年(1905年)八月二日、福岡県山門郡瀬高町(やまとぐんせたかまち 現在のみやま市瀬高町)上庄本町に父・浅山要太郎、母・スエの次男として生まれたが、 戸籍上は八月二日になっている。旧暦の六月二十五日に生まれたと、後日、生母に教えられたという。家族はほかに、祖母、兄、三人の姉、そして妹。 祖父は同町本郷の豪農の嫡子だったが、分家して呉服商となった父の代に失敗して上庄本町に転居した。 (註)この時期は新暦採用なので実際の誕生日でかつ戸籍上の八月二日とした。旧暦の六月二十五日に生まれたため、明治三十八年六月二十五日と表記しているものもある。 ・明治三十九年(1906年)、二男として生まれたが、「凖一」の「一」がついたのは、生後ただちに子どものいない祖母の妹夫婦の家である与田家 与田与三郎とタマの養子となったことによる。しかし、養子先の義父母が、その後すぐに続いて亡くなったために、与田凖一という名前のまま実家にもどり、他の兄弟姉妹と一緒に育てられた。 (註)「準」が正字で「凖」は俗字であるが、與(与)田は「凖」を使用している。 ・明治四十五年・大正元年(1912年)四月、下庄尋常小学校に入学(七歳)。数年来の父の大病と叔父不行跡のため与田・浅山の家産を整理して同町下庄矢部川駅前に転居、菓子店舗を営み、父は青果業を始める。家運はますます窮乏した。義絶となった叔父は長崎へ去ったが趣味として書き残していた書画の類に幼時影響を受ける。 ・大正七年(1918年)三月、下庄尋常小学校卒業(十三歳)。四月、同校に高等科併合されるも校舎が狭く一年間生地、上庄校区の学校に通学。姉イチ逝去。父は毎晩のように借本を朗読するのを楽しみにしていた。『日本少年』『少年世界』が愛読書。 ・大正九年(1920年)三月、下庄尋常高等小学校を卒業(十五歳)。大正八年十二月、兄が亡くなり、大正九年八月には祖母が亡くなった。世間の不況と一家の貧窮のため中学に進学せず、姉ヨシの洋裁塾で本を読み続け、北原白秋の詩集『おもひで』に出会った。白秋は柳川の出身。家業をつがせて商人にしようとする父を困却させた。 ・大正十一年(1922年)、尋常小学校准訓導の検定試験に合格(十七歳)。 ・大正十二年(1923年)、八女郡下妻(やめぐんしもつま)小学校代用教員に採用され一年生担任となる。初任給二十八円(十八歳)。翌年、正訓導検定試験にも合格して俸給三十円。 自由教育思潮の影響を受け、生徒の綴方、自由詩、自由画を、『赤い鳥』『近代風景』その他の雑誌に投稿。自分でも童謡や詩、童話を作り投稿し始める。大正十二年(十八歳)から昭和三年(二十三歳)までの五年間に 『赤い鳥』に三十九篇、『金の星』六篇、『童話』一篇が投稿作品として記録されている。  ・大正十二年、『赤い鳥』四月号(第十巻・第四号)の(創作童謠)北原白秋選に初めて投稿した童謡「霜夜(しもよ)」が載った。『赤い鳥』へは與田準一で投稿している。 <大正十二年『赤い鳥』四月号 表紙「おさかな」淸水良雄> 霜夜 福岡 與田準一 今夜は霜夜、 鳥小屋見とけ、 鳥小屋見たら、 戸じまりしたら、 はよはよねんねせ、 ほらほら聞きな、 こんこん狐が鳴くばん。 (「ばん。」は「よ。」終助詞の筑後弁)  ・大正十四年(1925年)、『赤い鳥』十二月号(第十五巻・第六号)に童謡「道」(推奬)が載った(二十歳)。二行四連の詩は、「・・・よ、」「・・・よ。」でまとめてある。詩にリズムがある。 「童謠と自由詩について」北原白秋評“與田君の「道」は暗示性に富んで、技巧も各聯(かくれん)の照應(せうおう)が行(ゆ)き届いてゐます”。 <大正十四年『赤い鳥』十二月号(第十五巻・第六号)表紙 淸水良雄> ▼大正十四年『赤い鳥』十二月号掲載の「道」(のちに「いっぽん道」と改題) 挿絵は鈴木淳

・大正十五年・昭和元年(1926年)、八月の休暇を利用して上京、谷中天王寺に北原白秋を、府下長崎村『赤い鳥社』に鈴木三重吉を訪問する。 ・大正十五年・昭和元年(1926年)、八月の休暇を利用して上京、谷中天王寺に北原白秋を、府下長崎村『赤い鳥社』に鈴木三重吉を訪問する。・昭和二年(1927年)、『赤い鳥』六月号(第十八巻・第六号)に童謡「木鼠(きねずみ)」(推奬)が載った。 「童謡について」北原白秋評“「木鼠」は、簡潔で表現に獨自なものがある”。 <昭和二年『赤い鳥』六月号(第十八巻・第六号)表紙「花」深澤省三>

・昭和二年(1927年)、『赤い鳥』六月号(第十八巻・第六号)には北原白秋選にも童謡「豚の子」(佳作)が載った。 豚の子(佳作) 福岡縣矢部川町 與田準一 豚の子は 目がシヨボシヨボだ、 まばゆそに 日に照られてる。 鼻は鼻 上を向いてる、 何だプウ 藁をつけてる。 でも耳は いいな、桃色、 ぴらぴらと 何か聞いてる。 暖かで 小屋はからつぽ、 げんげ束 日にしなびてる。 ・昭和二年(1927年)一月、隣校水田尋常高等小学校に俸給四十円を支給されて転任。三月、健康を害して五年にわたる小学校教師の職を辞す(二十二歳)。 ・昭和三年(1928年)二月、北原白秋から一枚の葉書を受け取り上京(二十三歳)。白秋の仕事の助手をかねて子息の隆太郎(小学一年生)の家庭教師を勤める。白秋の家に同居。以後文筆や編集を業として、白秋を師父と仰いだ。この頃、『赤い鳥』童謡投稿仲間が集まって“赤い鳥童謡会”を白秋邸で発会。 ・昭和四年三月、『赤い鳥』一時休刊。“赤い鳥童謡会”も自然解消。 ・昭和五年(1930年)三月、巽聖歌や有賀連などと童謡同人誌『乳樹(のちチチノキ)』(乳樹社)創刊。同誌を代表する詩人として注目された。特にモダニズムの影響を受けながら新しい表現方法の創造に意欲的に取り組んだ事が高く評価された。昭和十年までに十九冊を出して廃刊。 ・昭和五年八月、鈴木三重吉から一通の封書が届いた。『赤い鳥』復刊のため社員に採用され、昭和八年二月まで勤務。月給五十円に弁当代十円を含めて六十円の支給。編集者としてすぐれた仕事を残す。 ・昭和八年(1933年)二月、赤い鳥社を退く。六月、第一童謡集『旗・蜂・雲』(アルス)を自費出版。『赤い鳥』『コドモノクニ』『チチノキ』『近代風景』などの雑誌に発表した作品八十一篇が収録。制作年代は大正十四年から始まって昭和六年末までの作。 ・昭和十年(1935年)五月、童話童謡集『猿と蟹の工場』(版画荘)出版。童話二十二篇、童謡二十四篇(三十歳)。池袋二丁目光明アパートに移る。 ・昭和十一年(1936年)六月二十七日、鈴木三重吉逝去(五十五歳)。十一月、帰郷して野田昌子(マサ子 二十四歳)と結婚(三十一歳)。化粧品会社の宣伝部嘱託になる。 ・昭和十二年(1937年)、日本放送協会のラジオに関する放送台本作詞などの仕事を続ける。七月、父逝去のため帰郷する。 ・昭和十三年(1938年)、朝日新聞社の『コドモアサヒ』のために童謡、科学絵話などを毎月書き定収となる。『コドモノクニ』に自由律の幼年詩を毎号書く。 ・昭和十四年(1939年)七月八日、長男・凖介生まれる。牛込区原町の新築貸家に移り住む。月刊絵雑誌『コドモノヒカリ』(帝国教育会出版部)の編集を引き受ける。十月、童話集『牡蠣の旅行』(童話春秋社)出版。 ・昭和十五年(1940年)一月、日本文化協会から“「山羊とお皿」その他”に第一回児童文化賞を受賞。九月・童謡絵本『ハタラク動物』(博文館)出版。十二月・詩童謡集『山羊とお皿』(第一書房)出版。『コドモノクニ』に発表された作品を主に編まれたもの(三十五歳)。 ・昭和十六年(1941年)、七月・『戦ふ兵隊蟻』(1941年 中央公論社)出版。九月・幼年童話集『コロチャントオートバイ』(文昭社)出版、『オモチャノクニ』(帝国教育会出版部)出版。月刊絵雑誌『コドモノヒカリ』(帝国教育会出版部)の編集を関英雄にゆずり、同誌発行元の帝国教育会出版部の企画嘱託となる。十月・童謡絵本『山の子里の子』(博文館)出版。 ・昭和十七年(1942年)二月二十日、長女・静生まれる。四月・童話集『海の赤ちゃん』(駸々堂)出版。カタカナ科学童話集『ヒカリとソラマメ』(紀元社)出版。七月・児童文学的評論感想集『子供への構想』(帝国教育会出版部)出版。十一月二日、北原白秋逝去(五十七歳)。 ・昭和十八年(1943年)、一月・童謡論集『童謡覚書』(天佑書房)出版。四月・幼年童話集『土ヲキセタタネ』(講談社)出版。八月・長男の言語記録を主にした『幼児の言葉』(第一書房)出版。 ・昭和十九年(1944年)、五月・詩集『海の少年飛行兵』(大和書房)出版。十月・詩集『伊勢参宮』(大成出版社)出版。この年三月、家族を郷里に疎開させた。十一月、東京空襲始まる。 ・昭和二十年(1945年)三月末、自らも郷里へ帰る。四月、空襲が激しくなった瀬高町から福岡県筑紫郡安徳村に疎開する。八月十五日、終戦。十月、二日市町に移り、一ヶ月後郷里の瀬高町上庄に小さなあばら屋を見つけて住む。十一月五日、次男・直世生まれる(四十歳)。 ・昭和二十一年(1946年)二月、北原白秋編『日本伝承童謡集成』遊戯唄稿の整理に没頭する。十月・童話集『海のなかの歌』(川流堂)出版。 ・昭和二十二年(1947年)、四月・童謡集『二つの地球』(育英出版)出版。八月、疎開先の郷里から東京都三鷹市牟礼に家族と共に転居(四十二歳)。 ・昭和二十三年(1948年)、二月・『父の手紙』(講談社)出版。三月・ひらがな童話『山の大男』(内田書店)出版。六月・『ふしぎなチビちゃん』(桜井書店)出版。六月、季刊誌『幼年』を編集して西荻書店から発行(二冊で終わる)。十二月・『ねこさんのれこーど』(教養社)出版。 ・昭和二十四年(1949年)、一月・『レールの歌』(広島図書)出版、『うたのなかのはたのように』(愛育社)出版。四月・『小さな町の六』(中央公論社)出版。六月・『こなをひきひき虹つくり』(実業之日本社)出版。七月・幼年童話集『ぼくのおんがくかい』(海住書店)出版。八月・『さんたろうもも』(人文書房)出版。十月・『やまからまめがころころころ』(小峰書店)出版。十二月・『泣虫横丁』(明日香書房)出版。昭和二十三年、二十四年は童話を主に、生涯で最も作品活動の盛んな時だった。 ・昭和二十五年(1950年)より十年間、日本女子大学児童科の講師として児童文学を教える。八月・『だってさんともしもさん』(西荻書店)出版。九月から小学校教科書『山本有三国語』(日本書籍株式会社)の編集委員の依嘱を受け、主として詩部門を担当する(四十五歳)。

・昭和二十九年(1954年)、五月・ひらがな童話集『どうぶつのむら』(金の星社)出版。童話集『十二のきりかぶ』(新潮社)出版。『婦人朝日』(朝日新聞社)の投稿童話の選稿を続ける(四十九歳)。 ・昭和三十一年(1956年)、五月から三年余の間を新潟日報文芸欄投稿童話選者となる。四月・童話のはなし『日本の童謡 たあんきぽおんき』(筑摩書房)出版。絵本童話『ビップとちょうちょう』(福音館書店)出版。産業経済新聞社の児童出版文化賞審査委員となる。七月、日本児童文学者協会の関西地方講演旅行に参加。九月、日本文芸家協会に選考されて中華人民共和国対外文化協会招待の中国訪問文化人団(一行は作家、画家、音楽家、舞踊家 二十一名)に加わり、北京、上海、杭州、広州などを視察旅行して十一月に帰る。帰国後ただちに新潟県高田市の小川未明詩碑除幕式に参加。十二月・訳絵本 岩波こどもの本『まりーちゃんとひつじ』(岩波書店)出版(五十一歳)。 ・昭和三十二年(1957年)、八月九日、母逝去(八十八歳)帰郷する。九月・『からたちの花―北原白秋童謡集』(新潮文庫)の編者として出版。十二月、与田凖一編『日本童謡集』(岩波文庫)を編纂。童謡が書かれ始めた大正七年(1918年)から昭和二十年(1945年)までの約三十年間に発表された沢山の童謡の中から、詩として優れている童謡を中心に、よく歌われたものを含め、八十八人の詩人の約三百篇を収めた童謡集。しかし、昭和時代(昭和二年―昭和二十年)の中には大ヒットした「ことりのうた」(芥川也寸志作曲)は掲載してありません。「ことりのうた」は昭和二十九年発表のため。 ・昭和三十七年(1962年)五月より数年の間、日本児童文学者協会会長に就任。 ・昭和三十九年(1964年)、十一月・北原白秋童謡の決定選集『からたちの花が咲いたよ』(岩波書店)から出版(五十九歳)。 ・昭和四十二年(1967年)、二月・『与田凖一全集』全六巻(大日本図書)出版。五月、同全集に第十四回産経児童出版文化賞大賞受賞。四月・絵本『あかちゃんのはなし』(福音館書店)出版。六月・絵本『おむすびころりん』(偕成社)出版。 ・昭和四十七年(1972年)、七月・『ポプラ星』(講談社)出版。十一月、娘夫婦の勤める西ドイツのルフトハンザ航空の招待で三週間独仏旅行(六十七歳)。 ・昭和四十八年(1973年)、三月・少年少女詩曲集『野ゆき山ゆき』(大日本図書)出版。十一月、同詩集に第十一回野間児童文芸賞を受賞(六十八歳)。 ・昭和五十一年(1976年)、赤い鳥文学賞特別賞受賞。 ・昭和五十九年(1984年)、第八回日本児童文学学会賞特別賞。『金子みすゞ全集』(編 JULA出版局)出版。 ・平成二年(1990年)、長年の業績に対し第二十五回モービル児童文化賞が贈られた。 ・平成五年(1993年)十月、妻昌子(マサ子)永眠(八十一歳)。 ・平成九年(1997年)二月三日、永眠(九十一歳)。 (参考) ・『児童文化人名事典』(日外アソシエーツ) ・与田凖一童謡集『森の夜あけ』(JULA) ・畑中圭一著『日本の童謡 誕生から九〇年の歩み』(平凡社) ・日本近代文学館編『日本近代文学大事典』(講談社) ・『日本児童文学大系97』(ほるぷ出版) 【芥川也寸志(あくたがわやすし)の略歴】 ・大正十四年(1925年)七月十二日、東京・田端生まれ。芥川龍之介の三男。兄は芥川比呂志(演出家 俳優)。 ・昭和二十四年(1949年)、東京音楽学校研究科修了(作曲科)。東京音楽学校時代、作曲家の伊福部昭や早坂文雄らに影響を受ける。 ・昭和二十八年(1953年)、芥川也寸志 團伊玖磨 黛敏郎と『三人の会』を結成。戦後派の第一線に立って管弦楽曲などを発表。放送、バレエ、映画音楽(「八甲田山」の音楽監督で日本アカデミー映画音楽賞を受賞)、童謡(「ぶらんこ」(都築益世 作詞)、「きゅっ きゅっ きゅう」(相良和子 作詞)、「何故だかしらない」(谷川俊太郎 作詞)、「こおろぎ」(関根栄一 作詞)ほか)まで手がけ幅広く活躍。交響曲(「エローラ交響曲」ほか)・室内楽(「弦楽のための三楽章“トリプティーク”」ほか)・オペラ(「暗い鏡(ヒロシマのオルフェ)」ほか)・声楽曲などに巨大な作品を残している。 ・昭和三十一年(1956年)、アマチュアの新交響楽団創建、音楽監督を務める。著書『私の音楽談義』(青木書店)刊行。 ・昭和四十三年(1968年)、歌劇「ヒロシマのオルフェ」ザルツブルグオペラ賞受賞。 ・昭和五十六年(1981年~1989年)、日本音楽著作権協会理事長に就任。「映像絵巻・月」でイタリア賞・エミー賞受賞。 ・平成元年(1989年)一月三十一日逝去。サントリー音楽財団理事を務めた。 ・平成二年(1990年)、音楽界への貢献を記念して「芥川作曲賞」が創設された。 ・平成六年(1994年)、小林純一の詩に作曲した作品二十六曲がみつかり、『小林純一・芥川也寸志遺作集 こどものうた』(カワイ楽譜)刊行。 ・NHKテレビの音楽番組『音楽の広場』では七年に渡って黒柳徹子と組んで司会を担当した。 <NHKテレビ『音楽の広場』の思い出> 私、池田小百合は、記憶が定かでないのですが、二つ覚えていることがあります。 一つ目は、芥川也寸志さんがニコニコして黒柳徹子さんに言いました。 「今日は黒柳さんに会っていただきたい人があります」「まあ、どなたかしら」、 「男の方です」「親戚の人ですか、学校の時の人かしら」、「お名前が、全然違うけれど、似ています」、「名前ですか、あたくしが、よく存じている方でしょうか」「会った事はありません」・・・「では、今日のゲストの方に登場していただきましょう。お名前をどうぞ」「○○から来ました『白柳徹夫』と申します。いつも、テレビを拝見しております」「まあ、さようでございますか。こうしてお会いしてみると、はじめてお会いしたとは思えませんでございますね。これからもお元気で」。・・・収録スタジオは笑いの渦でした。芥川也寸志さんも笑っていました。楽しかったので覚えています。 二つ目は、ゲストにギターを抱えた江戸家子猫さんが出演しました。私はそれだけで興奮しました。岡田八郎君は中学の時の先輩です。ギターの名曲、タレガ作曲の「アルハンブラ宮殿の想い出(アルハンブラの思い出)」を弾いたのです。トレモロの演奏がすばらしかったので覚えています。芥川さんも黒柳さんも絶賛でした。私はテレビに向かって拍手、拍手でした。その後、江戸家子猫さんは四代目・江戸家猫八を襲名、動物の声帯模写で活躍されましたが、平成二十八年(2016年)三月二十一日に亡くなりました。享年六十六。遠く、近く、ウグイスが鳴いています。ウグイスの鳴きまねは、猫八さん親子の十八番でした。 【後記】 「ことりの うた」は、文化庁編『親子で歌いつごう日本の歌百選』(東京書籍)には選ばれていません。親子で歌ってほしい童謡です。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||

【数あそびの唄の第二弾】 昭和三十二年、すでに「ふしぎなポケット」(作詞 まど・みちお 作曲 渡辺茂)が大ヒットしていました。1から10まで歌いながら数える本格的な数あそびの唄の第二弾として同年十月、当時三歳の高松りみ子の歌唱でキングからレコードが発売されました。  元キングレコードディレクターの長田暁二氏によると次のようです。 “昭和三十二年、「ふしぎなポケット」を当てた私は、“本格的な数あそびの唄を作ってみよう”と秘かに企画を練っていた。何というインスピレーションだろう。そこへ打ち合わせでもしたかのように、題名もズバリの「すうじのうた」の詩稿が提出されたのだから驚いた。若くて才能がありながらヒット曲がまだ一本もない小谷肇さんを起用し“限りなくシンプルな遊び唄にして下さい”と、注文して作曲を依頼した。三歳の高松理実子ちゃんが、あどけない声で力一杯歌ってくれたことも成功につながったが、何といっても夢さんの着想が面白かった。”(日本童謡協会編集 季刊『どうよう』19号(チャイルド本社)、長田暁二著「追悼文 夢虹二さんの思い出」による)。 ●季刊『どうよう』19号では、「三歳の高松理実子ちゃん」と書いてある。タイトルは「すうじのうた」。 ●長田暁二著『童謡歌手からみた日本童謡史』(大月書店)では、「高松理美子」と書いてある。タイトルは「すうじのうた」。 ●長田暁二著『母と子のうた100選』(時事通信社)も「高松理美子」で、タイトルは「すうじの歌」になっている。 長田暁二監修『甦える童謡歌手大全集』(コロムビアファミリークラブ)別冊解説書では、「井口小夜子門下の高松りみ子」と書いてある。タイトルは「すうじのうた」。 【数字の歌い方】 「すうじの4は」=「すうじのしは」と歌います。 「すうじの7は」=「すうじのしちは」と歌います。 「すうじの9は」=「すうじのくは」と歌います。 【詩の収録】 国土社編集部編『とんぼのめがね戦後名作選Ⅰ』(国土社)昭和五十一年四月五日発行に収録されています。タイトルは「すうじの歌」です。

【歌詞について】 昭和三十二年(1957年)、東京都荒川区南千住の住宅や町工場が建ち並ぶ下町にキングレコードの専属作詞家になって三年目、四十五歳の夢虹二が住んでいました。何となく窓の外に目をやると、空には丸い月。すぐ横に町工場の煙突が伸びていた。それが数字の(10)に見えた。そうだ、数字の一から十までを何かにたとえて歌にしたら、子どもたちに喜ばれるのではないか。さっそく「すうじの歌」を書きました。できた詞を、レコード会社の制作担当者だった長田暁二に届けました。 “「四と七のいいたとえが浮かばなかったらしく、何かないか、と尋ねられた」と妻のマサエは打ち明けている”(読売新聞文化部『唱歌・童謡ものがたり』(岩波書店)による)。 四、すうじの4は なーに かかしの ゆみや 七、すうじの7は なーに こわれた ラッパ 【作曲の工夫】 小谷肇が二十七歳の時の作品。詞を手渡されると、すぐにメロディーが浮かんだ。短い八小節の歌です。“限りなくシンプルな遊び唄”になっている。「♪すうじの 1は なーに」は、話し言葉のとおりなので歌いやすく覚えやすい。最後に詞に合わせたオノマトペが入れられるように三拍分の余白が工夫されている。この曲の最大の特長です。 私、池田小百合が主宰する童謡の会で歌う時、「♪たぬきの おなか ×××」で、私が合いの手(ポン ポコ ポン)を入れると、みなさんニコニコされます。お試しください。 【「オノマトペ」について】 擬声語や擬音語、擬態語をまとめていうときに使う言葉です。 ・擬声語 例 ガチョウの鳴声「ガアガア」など。 <擬声語は国によって違う> ニワトリの鳴声は、日本では「コケコッコ―」。中国では「トーテンコー」。 イギリスでは「cock-a-doodle-dooコックワドゥードゥルドゥ」。 イヌの鳴声は、日本では「ワンワン」。イギリスでは「bow-wowバウワウ」。 <擬声語は時代によってかわる> 日本でイヌの鳴声が「ワンワン」と表わされるようになったのは、江戸時代からだといわれる。それ以前は「ビヨ」とか「ビョウ」と表わされていた。室町時代の狂言では「ビョービョー」と表わしている。 ・擬音語 例 ラッパの音「プープー」など。 ・擬態語 例 煙突「モクモク」など。

タイトルは「すうじのうた」 【「手話」で遊ぼう】 私、池田小百合が主宰する童謡の会で、歌いながら手話をしたことがあった。 「♪すうじの1は なーに こうばの えんとつ」なかなかいい。特に「なーに」がいい。ところが、「♪すうじの10は なーに えんとつと お月さま」で困った。「お月さま」の「月」、手話では「月」は「三日月」を表現する。この曲では丸い月でなければいけないのに。手話事典では「満月」=「満ちて来る」+「月」と表現するように書いてある。では、両手で丸を作れば良いと思うだろうが、丸くすると「太陽」の手話になってしまう。「太陽」が丸で「月」は三日月。ここだけ、ごまかすわけにいかない。 【夢虹二(ゆめこうじ)の略歴】  ・大正元年(1912年)八月十一日、埼玉県加須市生まれ(出生当時は北埼玉郡加須町だったが現在は加須市)。本名は須永孝一郎。実家は、こんにゃくの製造や卸を手がけていた。貧しかった。貧苦の生活の慰めとなったのが、一円で買った北原白秋全集の古本だった。 ・大正元年(1912年)八月十一日、埼玉県加須市生まれ(出生当時は北埼玉郡加須町だったが現在は加須市)。本名は須永孝一郎。実家は、こんにゃくの製造や卸を手がけていた。貧しかった。貧苦の生活の慰めとなったのが、一円で買った北原白秋全集の古本だった。・昭和三年、日本大学商業科中退。 ・昭和二年、童謡をレコード発表。以来六十年間、作詞活動を続けた。 ・昭和三十年にキングレコードの専属になり、童謡創作に主力をそそいだ。十八年間にわたり日本童謡協会事務局長をつとめた。 ・昭和四十七年、日本作詞大賞童謡賞を受賞。 ・昭和六十三年、第十八回日本童謡賞特別賞を受賞。 ・平成元年(1989年)、七十六歳で亡くなりました。 <主な作品> 「男一匹の唄」「松の木小唄」という流行歌の大ヒットがある。 「北風こぞう」「いいこちゃん」「とんぼの中にぼくがいる」などの童謡がある。 【小谷肇の略歴】 ・昭和五年七月三十日生まれ。東京都出身。筆名は早坂一朗。 ・山田耕筰の交響楽団の演奏会で、タクトを振る山田の姿に感動。親類を通じて頼み込み、五歳から二年間、作曲家・山田耕筰に教えてもらう。 ・貿易商の父親の反対にあい音楽大学への進学を断念。法政大学に入学。しかし音楽を捨てきれず、音楽サークルに入ってタンゴバンドのピアノを担当。 ・昭和二十九年法政大学経済科卒業。卒業を迎えた頃、妹の和子が童謡歌手になっていた。その縁でキングレコードから作曲依頼があった。卒業後はキングレコードと専属作曲家の契約を結び、音楽家としての道を歩み始めた。 ・レコードが発売された曲にテレビの幼児番組で作ったものを加えれば、作曲した童謡や子ども向けの歌は三百曲を超える。下總皖一、山田耕筰に師事。 ・聖徳大学短期大学部保育科で教鞭(教授)をとっていたことから、幼稚園では校歌とは別に「聖徳学園幼稚園園歌(作詞・小林純一、作曲・小谷肇)」が歌われている。 ・昭和五十年、芸術祭賞を受賞。 ・昭和五十四年、世界CMコンクール・ワールドベスト賞受賞。 ・平成元年、私学 教育功労者賞受賞。 ・日本作曲家協会、日本童謡協会、日本歌謡芸術協会などで活躍。 (註)『音楽家人名事典』(日外アソシエーツ・編集)による。 <主な作品> ◆夢虹二作詞「すうじの歌」「7ひきのこやぎ」 ◆うつみみどり作詞「ゴーゴー・マーチ」 ◆まど・みちお作詞「あめがふるひに」「かみひこうき」「じゅうにがつ」「ひるねのうた」 ◆小春久一郎作詞「いもほりほい」 ◆もとやかおる作詞「おもちゃの国」 ◆戸倉ハル作詞「きりんさん」 ◆あまんきみこ作詞「てんとうむしのたび」 ◆賀来琢磨作詞「動物村のえんそく」 ◆若谷和子作詞「くいしんぼうがまってるぞ」 ◆名村宏作詞「フラミンゴ・フラメンコ」 ◆飯島敏子作詞「にゅうどうぐものコックさん」 ◆稲葉晴美作詞「晴れたらいいね」ほか。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

【発表と経過】 <『青年歌集』第四篇に掲載> ・昭和三十年(1955年)三月三十日印刷・四月十日発行の関鑑子(せき あきこ)編『靑年歌集』第四篇(発行所・音楽運動社、取扱所・音楽センター)に掲載され、「うたごえ運動」によって歌い広められました。 一番の歌詞は「草の海風が吹く」「畑をうるおし」「わたしにヘイ」、二番の歌詞は「あゝきけ歌の声」、「若人らがうたうのか」、三番の歌詞は「あゝ仕事は」と書いてあります。

<『ラジオ歌謡』で放送> ・昭和三十一年(1956年)八月六日(月曜日)の毎日新聞ラジオ番組表には次のように書いてあります。

上記の番組表の記述だけでは、午後5時15分から『ラジオ歌謡』があったとも、「おお牧場はみどり」が放送されたとも思えない。したがって、多くの研究者がこの記述を無視してしまった。ところが、この紙面をよく見ると、番組表のとなりに「ききもの」という番組解説があり、そこになんと「今週のラジオ歌謡」として「ああ牧場はみどり」が紹介されているのだった。放送時間もこの合唱の時刻である。

歌詞に注目してみよう。タイトルが「ああ牧場はみどり」で歌詞も一番から三番まで「ああ」で統一してある。統一してあるとラジオから聞いたときに覚えやすい。『青年歌集』第四篇では、一番が「おゝ牧場は」で、二番と三番は「あゝ」になっていた。他には「吹く」「畑を」「うたうのか」の部分が『青年歌集』と同じである。「ホイ」や「ヘイ」のかけ声が書かれていない。NHKの資料室には、この時放送された「ああ牧場はみどり」の楽譜と歌詞が保管してあることでしょう。 [結論] 『ラジオ歌謡』は、昭和二十七年十一月から放送時間が五時台に移りました。 昭和三十一年八月六日から十日まで宮本正の歌で「ラジオ歌謡」に取り上げられました。 ・昭和31年(1956年)8月6日(月曜日)午後5時15分から45分①合唱として放送があった。 ・8月7日(火曜日)午後5時30分から45分「ああ牧場はみどり」(『ラジオ歌謡』独唱 宮本正) ・8月8日(水曜日)午後5時15分から45分 夏季移動相談から(京都府京北町)①歌「ああ牧場はみどり」②青少年相談 ・8月9日(木曜日)午後5時30分から45分「ああ牧場はみどり」(『ラジオ歌謡』独唱 宮本正) ・8月10日(金曜日)午後5時15分から45分 夏季移動相談から①合唱指導「ああ牧場はみどり」宮本正②法律相談 (註1)調査は毎日新聞・朝日新聞縮刷版による。2013年1月27日 厚木市中央図書館にて。 (註2)テノールの宮本正の息子が、オーボエ奏者の宮本文昭。東京都港区出身、東京音楽大学教授。 <『NHKみんなのうた』で放送> ・「NHKみんなのうた」放送開始第一回の昭和三十六年(1961年)四・五月の歌として東京少年合唱隊の歌で、一番が三回繰り返し放送されました。これは、DVD『NHKみんなのうた』第1集(NHKソフトウェア)平成16年発行で見る事ができます。一番の歌詞は「草の海 風が吹くよ」、「畑(はた)うるおし」「わたしにホイ」。

<『NHKみんなのうた』第3集に収録> ・日本放送協会編『NHKみんなのうた』第3集(日本放送出版協会)昭和40年7月1日第1刷発行に収録。 一番の二行目の歌詞は「草の海 風がふくよ」。 二番の二行目の歌詞は「若人らが うたう力」と書いてあります。

<『NHKみんなのうた』第3集その後> ・改訂版第29刷発行では、一番の歌詞は「風がふくよ」楽譜も「かぜがふくよ」、二番の歌詞は「うたうのが」楽譜も「うたうのーが」になっている。「が」で統一されている。 仙台市在住の徳川直人さんは『NHKみんなのうた』第3集 昭和49年2月20日第29刷発行を所有されていて、見せていただきました。貴重な物です。ありがとうございました (2013年1月11日)。 ・改訂版 昭和55年4月10日第38刷発行では、一番の歌詞は「風がふくよ」楽譜も「かぜがふくよ」、二番の歌詞は「うたうのか」楽譜は「うたうのーが」になっている。詩としては「か」でも「が」でも意味をなし、不自然ではない。しかし、歌う方は困る。第38刷発行は厚木市立中央図書館所蔵(2013年2月13日調査) ・私、池田小百合は『NHK みんなのうた』楽譜集<第1集>〜<第19集>セットを購入できました(2013年9月23日)。楽譜集は<第29集>まで出版されています。 改訂版(昭和54年6月20日第37刷発行)は、歌詞も楽譜も第38刷と同じです。 【教科書のあつかい】 同じ出版社でも、年代によって歌詞が違う。 昭和三十六年から五十四年にかけて六年生の教科書に掲載されました。 ・教育出版『新訂標準 音楽6』昭和四十四年発行のタイトルは「おお牧場は緑」で、歌詞は「かぜがふくよ」「うたうのーか」で、二番までが掲載されています。 次のような学習を目的とした教材として掲載されました。 (1)A・Bという一部形式二つでできた二部形式。 (2)シンコペーション(くさーの・タタンタ)のリズム。 (3)ト長調の階名唱。 (4)二部合唱と2拍子の指揮。 ・しばらく採用されなかったが、五年生の教科書に再び登場しています。教育出版『音楽5』平成七年二月(文部省検定済)のタイトルは「おお 牧場はみどり」で、歌詞は「かぜがふーく」「うたうのーか」で、二番までが掲載されています。これは、一九五五年(昭和三十年)四月十日発行の関鑑子編『靑年歌集』第四篇(発行所・音楽運動社、取扱所・音楽センター)にそろえたものです。関鑑子編『靑年歌集』第四篇の一番の二行目の歌詞は「草の海風が吹く」楽譜は「かぜがふーく」、二番の二行目の歌詞は「若人らがうたうのか」と書いてあります。 【「歌う力」の考察】 <『靑年歌集(四)』を詳しく見る> 昭和三十年(1955年)三月三十日印刷、四月十日発行の関鑑子編『靑年歌集』第四篇(発行所・音楽運動社、取扱所・音楽センター)に掲載され、うたごえ運動によって歌い広められました。タイトルは「おゝお牧場はみどり」。 楽譜は、変イ長調、四部合唱に編曲(関忠恭編曲)してある。数字譜と一番の歌詞が付いている。「かぜがふーく」と書いてあります。 歌詞は、三番まで掲載。一番「草の海風が吹く」、二番「若人らがうたうのか」、三番「山の様に積み上げろ」と書いてあります。 <『灯歌集』を詳しく見る> 『灯歌集』(発行所・歌声の店「灯」、新宿区歌舞伎町二六)発行年月日不明。 一番「草の海 風が吹く」、二番「若人らが歌う力」、三番「山のようにつみあげろ」と書いてあります。注目したいのは「歌う力」と変えられている所です。 結果、次のような内容の歌詞になりました。 一番の歌詞は、労働の場所である自然の美しさを歌っています。 二番の歌詞は、労働する若者の力強さを歌っています。 三番の歌詞は、労働をする事の楽しさを歌っています。 労働者の意識向上を意図した「若人らが歌う力」の歌詞は、うたごえ運動にピッタリでした。みんなが一緒に歌って、「若人よ、労働者よ、頑張ろう」と思いました。 しかし、うたごえ運動に距離をおく人々は、「歌う力」という歌詞に違和感を感じました。うたごえ運動の退潮と共に、「若人らがうたうのか」という曖昧な方が支持されて、歌われていったと思われます。 <『どん底』を詳しく見る> 歌集『どん底』東京新宿 発行年月日不明。 一番「草の海 風が吹く」、二番「若人らが歌うのか」、三番「山の様に積み上げろ」と書いてあります。 【歌い継がれて】 いろいろな歌詞で歌い継がれたこの歌は、今、「かぜがふーく」「うたうのーか」と歌われています。この部分は、関鑑子編『靑年歌集』第四篇の歌詞と同じだとわかりました。 仙台市在住の徳川直人さんは、関鑑子編『靑年歌集』第四篇、『灯歌集』『どん底』を所有されていて、見せていただきました。貴重な物です。ありがとうございました。(2013年1月11日)

【中田羽後の略歴】 ・明治二十九年九月九日、秋田県北秋田郡大館町(現・大館市)東大館生まれ。羽後の国で生まれたので羽後(うご)と命名されました。 ・大正四年、青山学院中学部卒。 ・大正八年十月横浜港発で渡航、米国人宣教師と同行。ロサンゼルス聖書学院、シカゴのムーディ聖書学院音楽部に学び、大正十年に帰国。 ・大正十二年一月、『リワ゛イワ゛ル聖歌』(東洋宣教会出版部)を出版。 ・震災後再度渡米、ウェストミンスター合唱学校、シカゴアメリカン音楽学校、シカゴ音楽大学、ノーザン・バプティスト神学校などに昭和二年まで学び、わが国初の米国での音楽学士号を取得。 ・昭和七年、ヘンデル「メサイア」邦訳初演、「メサイア」を最初に紹介した功績は高く評価されました。 ・聖書学院中学教諭から青山学院、啓明学園、東京女子大学、各講師。千葉の聖書農学園長。 ・昭和二十二年から三十五年までGHQ東京チャペルセンター聖歌隊指揮者となって、東京ヴォランテア・コワイヤ全盛時代を築きます。 ・日本イエスキリスト教団荻窪栄光教会に住む名誉牧師で、キリスト教音楽に生涯をささげ、多くの聖歌を作りました。プロテスタント教会音楽の第一人者でした。 ・昭和四十九年七月十四日に亡くなりました。 秋田県の豪雪地帯出身の中田羽後の思いが、三番の「みな冬のためだ」に表れています。この曲で一番大切な言葉です。みなさん三番まで歌ってください。 【なぜ中田羽後が作詞したか】 チェコのボヘミア地方の民謡で、本国ではあまり歌われなくなっているようです。アメリカへの移民の手を通じて国際的に広まりました。 原詩はオーストリー・ハンガリー帝国の好色な領主が狩猟にかこつけて若い娘を召し上げようとするのを風刺した歌(註・原詩訳は、金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌〔中〕大正・昭和篇』(講談社文庫)で見る事ができます)。 移民たちが歌っていたこの歌は、アメリカのレクリエーション・ソングとして歌われ、それが日本のYMCAの歌集に紹介されました。この時、牧師であり教会音楽の第一人者であった中田羽後が日本語詞をつけました。 アメリカのレクリエーション・ソングだったときの歌詞はいったいどんなものだったのでしょうか。また、中田はその英語の歌詞を訳したのではないでしょうか。

アメリカCalifornia在住の平野孝榮さんから「Over the Meadows Green and Wide」の楽譜が掲載されている楽譜集『Sing through the Seasons 四季の歌-73の子供の歌』(1972年版)を紹介していただきました。ありがとうございました。

【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||||||||||||||

母親を歌った歌で一番愛唱されているのが、この『かあさんの歌』です。 【詩と曲の発表】 昭和三十一年(1956年)二月、窪田聡二十歳の冬に詩と曲をほとんど同時に作り上げ、七月十日発行の『うたごえ新聞』に初めて楽譜が掲載されました。 窪田は、歌のできた昭和三十一年には、埼玉県で合唱団を結成し、指揮者や事務局長として、「埼玉うたごえ運動」に従事し、「働く者の音楽」をテーマに作詞・作曲活動をしていました。 【窪田聡について】 アコーディオンを弾き、「うたごえ運動」で活躍したシンガーソングライターの草分け的存在。本名は久保田俊夫。現在(二〇〇九年(平成二十一年)二月)、七十三歳。 昭和十年、東京の下町(現・墨田区京島)で建具店の四男(兄三人、妹一人の五人兄妹)として生まれました。 開成高校時代は、音楽好きでレコードばかり聴いていました。学校には「うたごえ運動」の影響で、「屋上みんな歌う会」があり、アコーディオンで伴奏を担当していました。また、この頃は文学少年でもありました。太宰治に心酔し、雑誌「高校文学」の募集した全国高校小説コンクールで最終選考五人に残り、自信をつけ、作家になろうと思っていました。芥川賞をとると自負し、授業に出ず、映画館に通ったりしていました。 両親が自分を理解してくれないと失望しきった高校三年の十二月、家出を決意しました。 猛勉強して大学(早大第二文学部)に合格すると、親からもらったお金(入学金や授業料)を持って家を出て、都内に下宿しました。 大学には一日も行きませんでした。 働いているうちに民青などの活動に接触するようになり、「うたごえ運動」の中心だった中央合唱団の研究生になりました。作家志願を捨て、共産党に入党しました(昭和三十六年に離党)。中央合唱団では、いずみたくらと共に活躍し、アコーディオンの名手として知られるようになりました。 職を転々としているのを次兄が捜し出し、母親(けさゑ)からは郵便小包が届くようになりました。好物のチョコレート、食料、手編みのセーター。そのうち「体を壊すな」という手紙とビタミン剤などが届く。(読売新聞文化部「唱歌・童謡ものがたり」(岩波書店)による。) この内容は、「かあさんの歌」の解説が掲載されているどの出版物でも使われています。 【信州の情景】 母親から届いた小包が、戦時中疎開していた頃の信州の事を思 い出させたようです。 昭和十九年(窪田聡は小学三年生)の夏から二十年の敗戦の夏まで約一年間、窪田一家(母親・三兄・妹・聡本人)は父親の出身地である長野県上水内郡津和村(信州新町 現在は長野市)の叔父の家に疎開をしていました(父親・長兄・次兄は東京に残留)。叔父は土間で藁打ち仕事をし、祖母は麻糸を紡いでいました。その時の情景が郷愁あふれる詩になりました。 【「かあさん」からの手紙】 一番から三番までの、それぞれ三、四行目は、「かあさん」から届いた手紙の文面が盛り込まれた歌詞になっています。この二行が歌を温かくしてくれています。 (註)『かあさんの歌』の“ ”でくくった部分は、子供に届いた母親からの手紙の文面、という設定だ。窪田聡著『安堵感/おしまいの記』の104ページに書いてあります。 どの母親も、子供が大きくなっても、自分の子のことを思う気持ちは変わりません。だから共感を呼び愛唱されているのです。 読売新聞文化部「唱歌・童謡ものがたり」(岩波書店)には、「そのうち「体を壊すな」という手紙とビタミン剤などが届く」と書いてありますが、朝日新聞2009年2月21日『うたの旅人 家出息子に届いた小包 窪田聡「かあさんの歌」』には、「ある日、小包が届いた。母からだ。着物と大好きなチョコが入っていた。わら半紙には、黒いクレヨンの大きな字で「アカとアクの道には行かないでください」と書いてあった」とあります。 ずいぶん手紙の内容が異なります。同じかあさんからの手紙とは思えません。 【窪田聡の言葉】 「・・・長野県の津和村に疎開していたときの風景と、・・・母がビタミン剤などを送ってくれた事などが入り混じって、この歌になったといえるでしょう。・・・疎開先で、おふくろがアカギレに味噌をつめていたという記憶がある。・・・生みそが、どんな味噌なのかと聞かれて困ったこともありますが、自家製の味噌の感じ」(毎日新聞学芸部編『歌をたずねて』(音楽之友社)より抜粋)。 「食べるのもやっとの時代に、両親たちは何人もの子どもを育ててきた。大した世代やな、という気持ちを歌にしたかった。二番の<お前もがんばれよ>というくだりは、<おとう>のセリフに仮託して、自分を励ましていたのかもしれません」(読売新聞文化部「唱歌・童謡ものがたり」(岩波書店)より抜粋)。 ●「<おとう>のセリフに仮託して、」の記載は変です。「<お前もがんばれよ>というくだり」は、前記にもあるように、「かあさん」から届いた手紙の文面が盛り込まれた歌詞だからです。これは、読売新聞の記者が「ものがたり風」に書いた文のようです。 朝日新聞2009年2月21日『うたの旅人 家出息子に届いた小包 窪田聡「かあさんの歌」』では、次のようになっています。 「当時は薬も手に入らず、母の手のあかぎれの傷が空気に触れないよう、みそをすりつけた。娯楽のない生活に、いつか稼いでラジオを贈ると言うと、聴取料が払えないと言われた。そんな思い出を歌詞にし、曲をつけた。「お前もがんばれよ」は、自分や働く仲間を励ます気持ちを込めた言葉だ」・・・こちらでは、「<おとう>のセリフに仮託して、」の記載部分が省かれています。やはり、変だと思ったのでしょう。 (小田原市在住の稲葉政子さんより、上記の2009年の朝日新聞の記事をいただきました) 【その頃の「おとう」は】 読売新聞文化部「唱歌・童謡ものがたり」(岩波書店)では、「母のやさしさはもちろん、黙認している父の気持ちもうれしかった」と書いてあるのに対して、朝日新聞2009年2月21日『うたの旅人 家出息子に届いた小包 窪田聡「かあさんの歌」』の「おとう」は、「激怒する父弥衛作さんには内緒で小包を送り続けた」とあり、まるで別人のようです。本当の「おとう」は、どちらなのでしょうか。 ●「物語」として書かれたものには、おもしろおかしくするために事実を変えているものがあるようです。事実は曲げないで書いてほしいものです。読者は、『唱歌・童謡ものがたり』が、「物語」である事を認識して読む必要があります。 【ヒットの経過】 『青年歌集』に発表され、劇団「わらび座」がその公演でよく歌いました。六十年安保(昭和三十五年)後の第二次「うたごえ運動」の頃に大流行し、うたごえ喫茶で歌われました。 やがて、『NHKみんなのうた』昭和三十七年二月‐三月の火曜日の歌としてペギー葉山が歌って大ヒットしました。ダーク・ダックスも持ち歌として歌い続けています。 【「うたごえ運動」について】 第二次大戦後まもなく、中央合唱団が中心になって「歌声よ、おこれ」を標語に全国に合唱の輪を広げた運動のこと。一九五二年頃から「六〇年安保」にかけての十年余り、職場で大学で地域の集まりで、また、「うたごえ喫茶」で、青年達が労働歌やロシア民謡などを熱狂的に歌いました。戦後の荒廃した世相の中で、平和を求めるこの歌声は人々の心をとらえ、若い人たちは集団で歌う楽しさを知りました。 この「うたごえ運動」は、現在の合唱の隆盛に貢献しました(山田清子著『唱歌145曲の散歩道』(朝日新聞社)より抜粋)。 【「は」「は」「の」歌】 歌詞の 一番は「かあさん(は)」 二番は「かあさん(は)」 三番は「かあさん(の)」が正しく、(は)(は)(の)と覚えて歌いましょう。 「うたごえ運動」で流行った歌は、自由に歌い継がれたので、歌詞やメロディーがさまざまに変化しています。 長田暁二著『心にのこる日本の歌101選』(ヤマハミュージックメディア)平成十九年発行掲載の歌詞の後に(漢字は作者本人から私宛希望が寄せられました)とあります。ここに掲載されている「かあさんは」の歌詞が正しく、一番の歌詞を「かあさんが」としているものは間違いです。 金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌〔中〕大正・昭和篇』(講談社文庫)の歌詞は、『窪田聡作品集(一)』昭和三十三年十二月と書いてあり、一番は「かあさんは」となっていますが、長田暁二著『心にのこる日本の歌101選』(ヤマハミュージックメディア)の歌詞と、漢字や文字の配列が異なります。 ●長田暁二監修『懐かしの歌声喫茶名曲集』(英知出版2006年3月発行)の歌詞は「かあさんが」で間違い。 ●長田暁二著『心にのこる日本のうたベスト400』(自由現代社1992年4月発行)の歌詞も「かあさんが」で間違い。 ●講談社編集 長田暁二編集協力『NHK日本のうた ふるさとのうた100曲』(講談社1991年3月第一刷発行/1992年10月第五刷発行)の歌詞には、かあさんは(かあさんが)と二つの歌詞が並んでいます。「かあさんは」が正しい歌詞です。説明がないので、読者には何が正しいのかが、理解できません。 【歌唱について】 一番から三番までの歌詞の音数が不揃いで歌いにくい部分があります。私の童謡の会では、倍賞千恵子の歌唱にそろえています。倍賞千恵子の歌声は、心に訴えるものがあります。 【歌詞について窪田聡は】 「・・・言葉も信州弁か何弁かはっきりしない」(毎日新聞学芸部編『歌をたずねて』音楽之友社より)。 窪田聡著『安堵感/おしまいの記』84ページでは、牛窓での車座コンサートの途中の休憩のおり、第一節が「かあさんは 夜なべをして」だから、第二節は「かあさんは 朝糸つむぐ」と思っていた、「麻糸、なのね」、と女主人が言ったというエピソードを紹介している。

【「夜なべ」について】 夜も仕事を続ける事、夜にする仕事を「夜なべ」と言います。昼の仕事を夜まで延長する、また、夜を延ばす(夜遅くまで仕事をする)意味の「夜延べ(よのべ)」から来ているとも言います。語源は明らかではないので、新聞では「夜なべ」と書いています。晩秋の季語で、冬に備えて縫い物、編み物に精を出すような光景が似合う言葉です。 「夜業(よなべ)」の表記を載せる辞書もあります。「やぎょう」と読むと、会社や工場の夜間の業務を指し、「夜なべ」とは少し意味合いが違ってきます。 家族を思って黙々と続ける「夜なべ」に対して、「徹夜(てつや)」というと、しなければならない仕事や勉強をねじり鉢巻きで頑張る姿が浮かんできます。 俳句や短歌で使われるものに「夜もすがら」があります。「すがら」は、「はじめから終わりまでずっと」の意味(著者:関根健一)。 読売新聞の『なぜなに日本語』(関根健一著)のタイトルには“「夜なべ」は食べられない”と書いてあります。 【「かあさん」と「おとう」の考察】 2010年12月9日 小田原市教育委員会が開設している「おだわらシルバー大学」で「歌唱」の講師をしました。 授業中に次のような質問が出ました。 「この歌は、作者が長野県に疎開した時の情景が読み込まれているそうですが、「かあさん」に対して「おとう」という言い方は、おかしいと思います。長野県では、このように使われていたのですか?」というものです。 まず、母親の呼び方を考えてみましょう。「おかあ」「かあさん」「かあちゃん」「かかさん」「おっかあ」「おっかさん」「おふくろ」「おかあさま」「おかあさん」「ママ」などがあります。 次に、父親の呼び方はどうでしょうか。「おとう」「とうさん」「とうちゃん」「ととさん」「おっとう」「おとっつあん」「おとっちゃん」「おやじ」「おとうさま」「おとうさん」「パパ」などがあります。 あなたは、なんと呼んでいますか? 戦後、文部省は標準語を使う指導をしました。そのため作文などに「かあちゃん」と書くと、「おかあさん」と書きかえるように先生から指導されました。現在、学校では「おかあさん」「おとうさん」が使われています。 『かあさんの歌』の作詞・作曲者の窪田聡は、「かあさん」と「おとう」を使いました。窪田が実際に使っていたかはわかりませんが、「かあさん」と「おとう」は温かい響きです。メロディーにピッタリ合っています。普通「かあさん」の対語は「とうさん」で、「おとう」の対語は「おかあ」です。質問者が、おかしいと思ったのは当然でしょう。では、「かあさん」と「とうさん」、または、「おかあ」と「おとう」だったらどうでしょうか? そう考えると、この「かあさん」に対して「おとう」という表現は、窪田が一番苦労した部分だったのではないでしょうか。「かあさんは 夜なべをして」「おとうは 土間で」と歌い上げた時、この歌はヒットする運命が決まったのかもしれません。

〈高野辰之も標準語に迷う〉 唱歌「故郷」の作詞者・高野辰之は、明治三十五年(1902年)四月、つる枝と二人で長野から再び上京。辰之は二十六歳、つる枝は二十一歳の春でした。上田萬年の世話で、すぐに文部省国語教科書編纂委員になることができました。 「信濃教育392号」大正八年に高野辰之は「國語讀本の説明」を掲載。“私は・・・三人許りで讀本の編纂をした・・・振返って見ると実に笑止である。第一標準語に迷って、文部省では東京の教育ある人の言語をと云ふのだが・・・直に父母を何と呼んだらよいか・・・オトッサン、オッカサンが当時最も行はれて居たが、少し丁寧にとオトウサマ、オカアサマとした所が・・・少しすぎると云ふので、オトウサン、オカアサンと云った人があったので、実際用ひられて居るか知らないが、之に決めた。所が今では日本の言葉となってしまったのである・・・”。 【原曲があるのか】 「ロシア民謡の『荷揚げ人夫の歌』が原曲と、金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌〔中〕大正・昭和篇』(講談社文庫)がのべていることについて、「まいった、新説だな。ロシア民謡にそんな歌があることも知らないし、事実誤認だ」と窪田さんは驚いている」(毎日新聞学芸部編『歌をたずねて』(音楽之友社)より抜粋)。 【歌碑について】 長野県上水内郡信州新町にある奈津女橋ミニ公園に歌碑が建てられました。 長野県信州新町役場商工観光係によると「かあさんの歌の歌碑の建設年月日は、この碑がある奈津女(なつめ)橋ミニ公園の竣工した日が平成元年3月30日ですので、歌碑の建設年月日も平成元年3月30日ということになります」(2009/03/31)。 ●上笙一郎編『日本童謡事典』(東京堂出版)の「信州新町の奈津女橋ミニ公園に、一九八八年に歌碑が建てられた」は間違い。歌碑は一九八九年(平成元年)3月30日に建てられたが正しい。これは、事典なので、正しいデータが必要です。

≪著者池田小百合≫ 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |

|||||||||||

【雑誌『アサヒグラフ』について】 雑誌『アサヒグラフ』(朝日新聞社)毎水曜日発行 定価40円。これは、国立国会図書館のマイクロ資料室で見る事ができます。

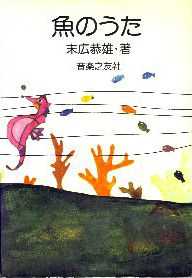

【初出】 【初出】雑誌『アサヒグラフ』(朝日新聞社)「新童謡歳時記」に詩と楽譜同時掲載。 詩と楽譜は、末広恭雄著『魚のうた』(音楽之友社)昭和五十年発行でも見る事ができます。 ・「秋の子」は、雑誌『アサヒグラフ』(朝日新聞社)昭和29年(1954年)11月3日号の「新童謡歳時記」に掲載。詩の中には「はぜ」という魚の名前が盛り込まれています。 ●末広恭雄著『魚のうた』(音楽之友社)の「主要作品目録」のアサヒグラフ(●一九五三・一一・三)の一九五三は一九五四の間違い。 ・「春の子」は、雑誌『アサヒグラフ』(朝日新聞社)昭和30年(1955年)3月23日号の「新童謡歳時記」に掲載。詩の中には「鮒」という魚の名前が盛り込まれています。 ・「夏の子」は、雑誌『アサヒグラフ』(朝日新聞社)昭和30年(1955年)7月27日号の「新童謡歳時記」に掲載。詩の中には「かわはぎ」「ふぐ」という魚の名前が盛り込まれています。 ・「冬の子」は、雑誌『アサヒグラフ』(朝日新聞社)昭和30年(1955年)12月28日号の「新童謡歳時記」に掲載。詩の中には「たなご」という魚の名前が盛り込まれています。 【作曲者・末広恭雄(すえひろやすお)の略歴】 ・明治三十七年(1904年)六月四日、東京生まれ。 ・東京高等師範学校附属小学校(現・筑波大学附属小学校)を経て、大正十一年に東京高等師範学校附属中学校(現・筑波大学附属中学校・高等学校)を卒業。 ・第八高等学校(旧制)を経て、昭和四年に東京帝国大学農学部水産学科卒業。 ・昭和十八年(1943年)、農学博士。魚類学の第一人者。 ・農林省水産研究所技官、次いで東京大学農学部水産学科教授として魚類に関する水産学方面の研究を広く行う。東京大学名誉教授。皇太子時代の昭和天皇に魚学を指導した。 ●末広恭雄著『魚のうた』(音楽之友社)、『とっておきの魚の話』(埼玉福祉会)の著者紹介にある“1955年から五年間皇太子殿下に魚学を指導”は間違いです。 ・作曲法を山田耕筰に師事。本来の魚の研究の傍ら作曲活動にも励みました。日本音楽著作権協会会員、日本作曲家協議会特別会員。 ・交換教授でアメリカ、デンマーク、エジプトなどへ出講。 ・昭和四十二年、東京大学を定年退官した後は京急油壺マリンパーク水族館館長となる。魚の行動を訓練によって巧みに演出する展示を数多く企画し、「サーカス水族館」としての地位を築き上げた。 ・昭和四十五年、シーラカンス学術調査隊の総指揮を執った。 ・昭和六十三年(1988年)七月十四日、急性肺炎で亡くなりました。享年八十四。 ・一般向けの著作・随筆で「お魚博士」として知られる。『魚類学』『魚学』などの専門書の他に『魚と伝説』『魚の風土』『魚の季節』などの魚についてのエッセイ集が多数がある。 『魚のうた』(音楽之友社)には、「秋の子」などの音楽について書いてある。『とっておきの魚の話』(河出文庫)は、埼玉福祉会が大活字本シリーズの一冊にしている。子どもも大人も楽しく読むことができます。 【末広恭雄と音楽の関係】 母親は音楽好きで結婚の折オルガンを持参。子守唄がわりにオルガンを弾いて寝かしつけてくれた。幼稚園の頃、ドレミファの指使いを教えてくれた。毎年、上野音楽学校の定期演奏会を聞きに連れて行ってくれた。 東京高等師範学校(現・筑波大学)附属小・中学校の生徒の時、音楽の先生が「浦島太郎」「一寸法師」「花さかじじい」などの唱歌を作曲した田村虎蔵だったので、その感化を受けて、小学校五、六年で作曲の真似ごとを始めた。 中学の頃には小遣いのほとんど全部をビクターその他洋楽のレコードにつぎ込み、また音楽の専門書の購入にあてて熱心に勉強し、作曲家を夢みた。  東京大学に合格した時、進学するか、作曲の道に進むか悩みました。東京大学在学中、作曲の公募に応じ連続当選。これを機に、審査委員長だった山田耕筰の赤坂榎町の自宅に作品を携えては訪れた。 東京大学に合格した時、進学するか、作曲の道に進むか悩みました。東京大学在学中、作曲の公募に応じ連続当選。これを機に、審査委員長だった山田耕筰の赤坂榎町の自宅に作品を携えては訪れた。<山田耕筰に師事> 『魚のうた』(音楽之友社)には、次のように書いてあります。 “ある夏こんなことがあった―太平洋戦争のちょっと前だったと思う。私はいつものように自分の作曲した童謡二、三曲をたずさえて、当時赤坂榎町にあった先生のお宅を訪ねた。 先生は最初楽譜をしばらく見ておられたがそのうちピアノの前に座って、私の伴奏部のハーモニーを実にていねいに、一小節一小節なおして下さったのである。 当日は暑い日だったので先生はいつか汗ばんでこられたらしい。着ている浴衣をぬぐと裸になってしまわれた。そして熱心にピアノをたたいておられるのだ。先生は気に入るまで曲を直しておられたが、それが一時間や二時間ではなかった。昼少し過ぎからはじまったものが、夕日がかたむく頃になってやっと片づいたようなわけで、しまいには頼んだ私の方がくたびれてしまうほどだった。 ところで先生に直していただいた童謡―子守唄の一種「何見てねむる」だが、私のもとのハーモニーはほとんど消え失せ、先生のすばらしいハーモニーが乗り移ったため、その豹変ぶりに私はすっかりたまげてしまったわけだが、それにも増して驚いたのは、先生には私が素人だからといって、鼻も引っかけないような態度はみじんもなく、裸にまでなって曲を直して下さったその事実だった。・・・” (註)成田為三も山田耕筰に師事していた。「浜辺の歌」は、山田耕筰に見てもらった可能性があるのではないかと著者・私、池田小百合は思うのだが、どうなのだろうか。

▲「何見てねむる」 “山田先生が裸にまでなって直して下さった童謡のひとつ(「こどものくに」所蔵)の「何見てねむる」という小曲は、私の青年時代の様々な思い出とともに、終生忘れ得ぬ作品のひとつである”(末広恭雄の言葉) 【四つの詩を同時に作曲依頼】 アサヒグラフの企画した「童謡歳時記」というサトウハチローの連載詩に中田喜直氏ら五、六人の者が代る代る曲をつける趣向のもので、末広には「秋の子」をはじめとして「冬の子」「春の子」「夏の子」の作曲が割り当てられた(末広恭雄著『魚のうた』)。サトウは、末広が山田耕筰に師事し作曲の勉強をしている事を知り、作曲者として指名しました。 『秋の子』の評判がよかったので、ハチローはさらに「冬の子」「春の子」「夏の子」という四部作を作ったと思われていますが、それは違います。末広によると「それは確か一九五四(昭和二十九)年の秋だったと思う。アサヒグラフの記者が拙宅にみえて、童謡を作曲してくれという依頼だった。この童謡の作者がサトウハチロー氏で、先生の口添えの手紙も持参してきたという」。「封筒をひらいてみると、新聞紙大のハトロン紙に肉筆で詩の全文が書かれていたが、四季それぞれの子供の生態が魚を交えて美しい絵画を見るように描かれているので、自ずと曲想が浮んでくるのだった」(季刊『どうよう』(チャイルド本社)第3号)。 【『秋の子』の作曲秘話1】 季刊『どうよう』(チャイルド本社)第3号には、次のように書いてあります。 “ハチロー先生の詩を小脇にかかえて家を出た私は、幾つかの角を曲がって、曲想をねることおよそ一時間、どうやら詩にあったメロディー(原文のまま)が出来上がったが、一箇所だけ耳障りの箇所があってハタと行きづまった。 それは「唾をのむ子は何人だろな」の「唾」のアクセントであった。これを植物の「つばき」として発音すれば詩の意味がこわれるし「唾」のアクセントは飽くまで三音の中の中央にあるようだ。” 〔註〕末広の師である山田耕筰も、アクセントに注意して作曲をしています。「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の「赤とんぼ」参照。 【「秋の子」の作曲秘話2】 末広恭雄・著『魚のうた』より抜粋 “画用紙に濃い鉛筆でしたためたサトウさんの詩を渡された時、私は思わずほほえんだ。というのは私に作曲させようというので、ちゃんと魚(ハゼ)が詩の中に折り込まれていたからだ。 ●季刊『どうよう』(チャイルド本社)第3号では「ハトロン紙に」と書いてある。どちらかが記憶違い。 すすきのなかの子 一 二の三人 ハゼつりしてる子 三 四の五人 どこかで焼栗やいている つばきをのむ子は 何人だろな 二番、三番と続く詩は実に美しく、田舎の秋の静寂さが迫ってくる感じだ。 とうぜんのことだが、この詩には静かにしてさわやかな曲がふさわしい―とすると、とくにメロディの抑揚が詩の抑揚に一致するのが好ましいことになる。そう考えると、専門家でない私にはなかなか難題に思えた。「つばきをのむ子は」の「つばき」に対して「つ」にアクセントをもたすと「唾(つばき)」でなくて、花の「椿(つばき)」になってしまうからだ。 私は考えに考えた―往来を歩きながらも、電車に乗りながらも、「すすきのなかの子」を念仏のように唱えながら良いメロディ(原文のまま)に行き当るのを待っていた。しかし、出てこないのだ。そうやって何日も考えているうち、ある日のこと、ひどい満員電車に乗った際、心臓が急に苦しくなって死ぬ思いをしたので、医者にみてもらった。その結果心電図がよくないから入院治療したほうがよいとすすめられてついに聖路加病院に入院したが、この災いが転じて福となった--一週間ほどの静養が、私に「秋の子」作曲の難問の答を産み出してくれたのだ。” 〔註〕末広恭雄著『魚のうた』で、当時問題になった「赤とんぼ」は盗作か(P116)の文を見る事ができます。「末広氏に答えて 石原慎太郎」の文も掲載されている。研究者は必見です。 【歌唱について】 この歌を歌う時は、ススキの中を渡る風のようにさわやかに歌いましょう。「どこかで」「やきぐり」「やいている」は、同じリズムを繰り返しながら「つばきを のむ子は」の「は」に向かって進み、だんだん大きく歌います。「つばき」の「つ」の前に八分休符が入っています。末広恭雄が作曲する時、くふうした部分です。「つばきを のむ子は」の「は」は、十分のばします。この曲を盛り上げる重要な所です。最後は、落ち着いて歌いおさめます。 【「秋の子」だけが愛唱されている理由】 ・ほのぼのとした詩にぴったりの曲がついています。歌うと、さわやかな秋が広がります。曲をサトウが高く評価した。 ・雑誌『アサヒグラフ』(朝日新聞社)昭和二十九年(1954年)十一月三日号の「新童謡歳時記」に詩と楽譜が同時掲載された。 ●末広恭雄著『魚のうた』(音楽之友社)の「主要作品目録」のアサヒグラフ(●一九五三・一一・三)の一九五三は一九五四の間違い。 ・新訂標準『音楽』6(教育出版株式会社)昭和44年発行の32ページに「小さい秋見つけた」、33ページに「秋の子」G Durが掲載された。 ・『日本童謡名歌110曲』2(全音楽譜出版社)As Durで掲載された。 ・世界少年少女文学全集『世界童謡集』(創元社)に楽譜が掲載された。 ・中田喜直 小林純一編『こどものうた名曲全集』(音楽之友社)に楽譜が掲載。 ・NHK『うたのえほん・第八集』(コロムビア・レコード)その他のレコードに吹込み。 ・一九六九年度神奈川県病院合唱コンクールにおいて「課題曲」に採用される。 ●末広恭雄著『魚のうた』(音楽之友社)の「主要作品目録」の“一九六八年度NHK全国学生合唱コンクールにおいて「課題曲」に採用される。”のNHK全国学生合唱コンクールは間違い。名称は、NHK全国学校音楽コンクール。 第三十五回、昭和四十三年(1968年)度の課題曲に「秋の子」はありません。小学校の課題曲「地球にあいにこよう」、中学校課題曲「若い心のように」、高等学校課題曲「日本のみのり」。全国大会の放送日、十月二十七日。このコンクールは秋に行われるので「秋」をテーマにした課題曲が多いが、今まで「秋の子」が課題曲になったことはない。 ・NHKテレビ『歌はともだち』(一九六九・一一・三〇)でフィナーレに使用される。 以上は、『魚のうた』(音楽之友社)の≪主要作品目録≫公表を参考にしました。 【サトウ『秋の子』を絶賛】文化放送「新童謡歳時記」より 秋の子 秋の子 秋の子 ボクは末広さんの このメロディーが好きです、 大好きです。 あわれにもやさしく、つつましく、美しく。 そうしてほのかに、ものかなしく、また、かすかにうれしく。 ボクは これがたまらなく好きなのです。 それ以上にボクは 末広さんが好きです。 末広さんと 一年に三つでも四つでも 一緒に仕事ができるのは ボクの何よりの何よりよろこびなのです。 季刊『どうよう』(チャイルド本社)第3号には、次のように書いてあります。 “この曲が出来てからだいぶ後になるが、ハチロー先生から変わった手紙がきた。巻紙に筆書がきの手紙が着いたが、その巻紙のほうぼうに水滴の跡があるのだ。そして先生の添え書きによれば、この水滴は先生の感激の涙だというから、大変な贈りものをいただいたことになる。” 末広恭雄・著『魚のうた』にも、次のように書いてあります。 “私の提出した曲を見て、サトウさんはひどく喜んで下さった。わざわざ筆をとって、「・・・感激の涙にくれました」と手紙で大変オーバーにほめて下さった。” 〔註〕このハチローの感激の文は、いろいろな出版社の「秋の子」の解説で使われているのを見かけます。読んだ人を感動させる名文だからです。しかし、いずれも出典が書いてありません。出典をあきらかにすることは大切な事です。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||

|

【レコード大賞】 ポップスのスター歌手フランク永井がパパ、歌のおねえさん真理ヨシコがママ、声優の松島みのりがボク、という家族構成の歌になっている。 谷川俊太郎が1962年の第4回日本レコード大賞作詞賞を受賞、1963年3月にレコードが発売されました。 なお、1962年の童謡賞はボニージャックスの「ちいさい秋みつけた」でした。 1965年の童謡賞「マーチング・マーチ」(歌は天地総子と音羽ゆりかご会)も服部公一の作曲です(作詞は阪田寛夫)。 【初出レコード】 フランク永井・真理ヨシコ・松島みのりの歌は、 子供用CD「Moomin げんきなどうよう・ベスト」(ビクターエンタテインメント、2枚組み。VICG-60714~5)ディスク1の11曲目で聴く事ができます。服部公一の編曲がみごとです。 この歌はリズムもハーモニーもスイング・ジャズで作曲してある。フランク永井はジャズ歌手の出身、1961年に昔の流行歌「君恋し」のジャズ編曲(寺岡真三)でレコード大賞を受賞している。 前奏が始まるとまず、パパ(フランク永井)がボク(松島みのり)に「おい、ぼうや、歌を歌わないか」と話しかけます。ボクは「え?なんの歌?むずかしい歌?」といぶかしむ。パパは「そんなでもないよ」と歌い始めます。月曜日から木曜日までを歌うと、また二人の会話があり、金曜日からはフランク永井の歌に合わせて松島みのりがハミングで歌います。 「歌えるようになったかい?」とパパはボクに確認します。ママ(真理ヨシコ)が「一緒に入れて」と加わり、もう一度月曜日から歌われますが、今度は松島みのりと真理ヨシコが一緒に歌って、フランク永井が英語「Monday, Tuesday,・・・・」でオブリガート風に合わせます。途中にボクが「マンディ、チューズディだって!パパは英語か」と感心するセリフが入り、木曜日からはフランク永井と松島みのりが日本語で歌い、真理ヨシコが英語を歌います。全体に家庭的な雰囲気に仕上げられています。一度目で「僕」がハミングで合わせるところが斬新です。 CD付属の歌詞集のタイトルと歌詞は、子供用なので全部ひらがなになっています。(パパだけカタカナ)。 <作詞作曲者のアイデア> 服部公一は次のように書いています。 “月火水木金土日と各8小節のメロディを七回繰り返すことで、この歌を一回通して聞いたらきっと覚えるようになるという歌唱指導の実践みたいなアイデアが作詞作曲者にあったのだ。しかし同じ音型の繰り返しではつまらないと思い、途中四番目の木曜日から英語の曜日名でオブリガートをつけた。ハーモニーが初めから付いている童謡も初めてだった。 この曲がマスコミに流れると未だ戦争中の流行歌が人びとの耳に残っている時代で、この童謡を戦時中の戦意高揚流行歌「月月火水木金金」と混同されることがあった。この「月月火水木金金」とは土曜日も日曜日も返上して教練に励めという海軍独特のスローガンなので、今なら労働法違反と言われるところだ。この歌は<日曜日遊んじゃうニコニコニコニコ遊んじゃう お日様といっしょお日様といっしょパパといっしょ>ということになっているのだから平和なものである”(服部公一著『童謡はどこへ消えた』(平凡社)による)。 【歌詞について】 げつようび、げらげら・・・かようび、かっかかっか・・・・すいようび、すいすい・・・のように頭韻がそろえてあります。また、月曜日の「お月さまは気が変だ」という突飛に聞こえる連想の背景には、月がひとを狂気に導くというヨーロッパのイメージがあるに違いありません。シェーンベルクの『月に憑かれたピエロ』やモーツァルトの歌劇『魔笛』の夜の女王など、月と狂気が結びついた音楽の傑作があります。 谷川俊太郎が詩集『日本語のおけいこ』(理論社、1965年)に収録し、詩集『誰もしらない』(国土社、1976年)に再録した詩「月火水木金土日のうた」は、フランク永井らが歌った歌詞と少し異なります。 まず、谷川の詩の各節は三行でできていて、最後の行のくり返しがありません。火曜日は詩集では「かっかっかっかっかっかっかっかっ」と表記していますが、初出の歌では「かっかかっか かっかかっか」と歌い、金曜日は「きらきらきらきら」と書かれていますが、歌の方は「きんきんきらきら」と歌っています。 おそらく各節の三行目を繰り返すようしたのは作曲に当たった服部公一の工夫でしょう。 伴奏付きの楽譜集『日本童謡唱歌大系Ⅲ 戦後-現代 か~さ』(東京書籍)p.268では、火曜日が歌に合わせて「かっか かっか かっか かっか」、金曜日は詩集に合わせて「きらきらきらきら」、土曜日は「ほっていく」となっています。 ●土曜日の節、「ほっていく」ではなくて「ほっている」という楽譜や歌唱もあります。例えば、広く使われている野ばら社の『こどものうた-童謡と唱歌』(1986年)。