なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る![]() 池田小百合トップページに戻る

池田小百合トップページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

| 池田小百合 なっとく童謡・唱歌 |

| 明治の唱歌 (幼年唱歌、中等教育唱歌集、その他) |

| うさぎとかめ キンタロー 夏は來ぬ 野中の薔薇 |

| 春風 真白き富士の根 みなと 旅愁 |

| 犬童球渓の略歴 石原和三郎の略歴 田村虎蔵の略歴 納所弁次郎の略歴 |

| 童謡・唱歌 事典 (編集中) |

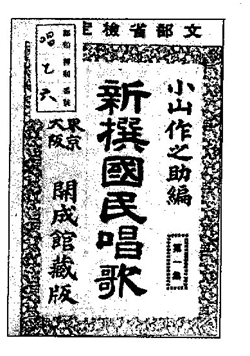

【初出】 「湊」は、小山作之助編『新選國民唱歌(壱)』(共益商社樂器店)明治三十三年二月二十二日発行に収録された。表紙には「新選」と書いてある。 <目次> 雪中の梅 小さき砂 湊 日本海 春 卒業式歌 以上六曲が掲載されている。 共益商社 明治三十三年版の歌詞の二番「花と見まがふ」で、 楽譜は「はーなと みまがふ」となっている。 (註) 『新選國民唱歌』は小山作之助が編集した音楽普及用の歌集。壱が明治三十三年二月二十二日に共益商社樂器店から発売された。続いて「新撰國民唱歌」と改名されて、三木樂器店印行として第二集(明治三十三年六月十四日)・第三集(明治三十三年十月十六日)が出て、あわせて全三集となった。 翌年の明治三十四年七月廿五日に『新撰國民唱歌』という同じ表題で曲数を増やした増補改訂版が東京大阪 開成館蔵版となり全五冊として出版された。 この註に関しては斎藤基彦氏のブログ「明治の唱歌」『新撰國民唱歌』が参考になる。

譜面の二番「はーなと みまがふ」 【明治三十四年版】 小山作之助編『新撰國民唱歌』(第一集) (東京大阪 開成館蔵版)明治三十四年七月廿五日発行に再掲載された。(「夏」(第二集)参照)  【明治三十五年版】 第一集の緒言には“明治三十四年七月 編者識”とある。 緒言の上部には“明治三十五年四月二十四日 小學校唱歌兒童用 文部省檢定済”と書いてある。明治三十五年四月、小學校唱歌科兒童用教科書として、小山作之助編『新撰國民唱歌』が刊行された。第一集から第五集まである。第一集に「湊」が掲載されている。 <目次> 花の都 小さき砂 湊 養蚕 日本海 春 以上六曲が掲載されている。 「湊」の楽譜の二番は「はーなと みまがー ふなじるし」と書いてある。「みまがー」は誤植で、「みまがふ」が正しい。 歌うときは「みまごう」となる。 以上は、監修・解説 大和淳二『文部省唱歌集成』解説・写真集の15ページで見ることができます。

<「湊」の歌詞について> (一番)歌詞は七 五調。活気のある船便の荷物の積み下ろしをする湊の風景が表現されている。 ・「夜ははれて」雨や雪などがやんで。 ・「月に數ます 船のかげ」月の光を浴びて、一隻二隻と数を増して来る船の姿。「船のかげ(影)」の「げ」は鼻濁音。 ・「短艇(はしけ)」沖の船に積荷を運ぶ小舟。「はしけ」は「はしかけぶね」の略。「かよひ」行ったり来たり。「にぎやかに」往来する通い船。 ・「よせくる波も 黄金なり」うちよせる波も月の光に金色に輝いている。 (二番)「林如(なし)たる」「花と見まがふ」「春なれや」などの文語体で書かれている。 ・「積荷の歌の にぎはひて」積荷する人夫たちの歌がにぎわっている。 ・「湊はいつも 春なれや」湊は、いつも(どの季節も)春であるよ。春のような活気がある。 <曲について> ・ハ長調、四分の三拍子の曲。四小節ずつ四つのフレーズでできている。二部形式 六音音階。 ・タタタンタン(♫♩♩)のリズムでできているが、「かよい」「うたも」は「タンタンタン(♩♩♩)」のリズムになっている。 ・メロディーは「ドレミミ|ソラソソ」と親しみやすい。簡単にハーモニカや木琴で演奏できた。 【明治三十八年版】 教育音樂講習會編纂 第三集『新編教育唱歌集』(東京開成館蔵版)。

奥付には、教育唱歌全八冊 明治三十八年八月十七日修正五版発行と書いてある。目次には「港」がある。曲名は「港」にしました。歌詞を改訂して掲載しました。 <歌詞の改訂> 一番 湊(みなと)→港(みなと)、短艇(はしけ)→端艇(はしけ)、 二番 林如(はやしなし)たる 帆檣(ほばしら)に→林なしたる檣(ほばしら)に、

国立教育政策研究所 教育図書館(東京都千代田区霞が関)で閲覧できます。 【『尋常小學唱歌』第三學年用の「港」】 『尋常小學唱歌』第三學年用(文部省)明治四十五年発行に掲載の「港」の歌詞は「一、こゝは港か波止場のあたり、」で四番まである。ニ長調 四分の二拍子。ハ長調 四分の三拍子の「港」「一、空も港も 夜ははれて」とは全く違うものです。 【昭和七年版】 『新訂 尋常小學唱歌』第三學年用(文部省)昭和七年発行には、どちらの「港」も掲載されていません。 【昭和十九年版】 林柳波作詞の二番の初出は昭和十九年一月二十五日の教科書です。戦後ではなく戦中に改作している。昭和二十二年版の前に十九年版があり、そのときに二番の歌詞が変更された。林柳波は昭和十五年以降、国民学校芸能科音楽教科書編纂委員だったのでこの時改正した。 『音樂1 中等學校女子用』中等學校教科書(株)昭和十九年一月二十五日発行。中等學校用で漢字の「港」です。付録 歌曲作者一覧113ページには、作歌:旗野十一郎・林柳波、作曲:吉田信太、編曲:片山頴太郎と書いてある。(東京藝術大学附属図書館蔵書)。 【昭和二十一年版】 昭和二十一年版もある。ただし昭和十九年と昭和二十一年版の教科書がどの程度使用されたのかは分かりません。 『音樂1 中等學校(男女共用)』中等學校教科書(株)昭和二十一年六月八日発行。中等學校用で漢字の「港」です。作詞:林柳波、作曲:吉田信太。 ・歌詞は、『音樂1 中等學校女子用』と同じ。 ・楽譜も、『音樂1 中等學校女子用』と同じ。 樂しく♩=120、ニ長調、四分の三拍子、片山頴太郎が三部合唱に編曲した伴奏譜が使われている。ただし、作詞は林柳波の名前だけが書かれていて、一番の作詞者の旗野十一郎が省かれている。これでは、「港」は林柳波が一番も、二番も全部作詞した事になってしまう(国立教育政策研究所 教育研究情報センター 教育図書館で閲覧できます)。

【昭和二十二年版】 『三年生の音楽』昭和二十二年発行では、曲名は「みなと」と平仮名にした。楽譜には、作詞 旗野十一郎 林柳波 作曲 吉田信太と書いてある。♩=100、ハ長調、四分の三拍子、簡易伴奏が付いている。片山頴太郎編曲と違う伴奏です。 (国立教育政策研究所 教育研究情報センター 教育図書館で閲覧できます)。 (註)昭和19年版、21年版、22年版については、この検索サイト「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の愛読者の方(府中市のNさん)から教えていただきました(2013年5月13日)。ありがとうございました。

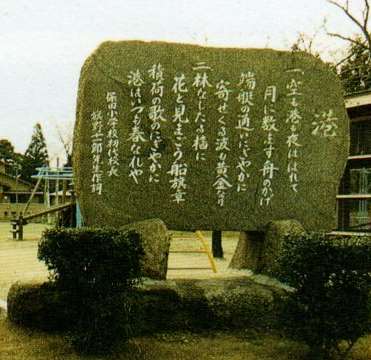

<作詞者が二名連記されている理由> 「みなと」の二番は、林柳波が改作しました。そのため作詞者が旗野十一郎 林柳波と二名連記されている。 初出の二番は、「林如たる」「花と見まごふ」「春なれや。」などの文語体で書かれていた。それを「夜はあけて、」と改作したので「みなと」の朝の情景であることがはっきりし、子どもにわかる内容になった。一番は夜、二番は朝。 文部省は、文語体は子どもたちになじまないと判断し、極力口語体に改作したが、「ふるさと」のように文語体のままのものもある。 <「みなと」の歌詞について鮎川哲也の意見> 鮎川哲也著『唱歌のふるさと 花』(音楽之友社)には、次のように書いてあります。 “原詞はよほど注意しないと、夜の風景をうたったものと気づかれない。それに比べて林氏のほうは、「響く汽笛に夜は明けて、いつか消えゆく空の星」としてあるので、第一番の内容が夜であることは説明されなくとも判る。そういう功績はあるのかもしれない”。 【歌碑について】 ・広島県広島市宇品中央公園内に歌碑がある。昭和五十年七月二十一日、海の記念日除幕。 『私の心の歌 秋 赤とんぼ』(学習研究社)には、“作詞の旗野十一郎が、広島の宇品港のめがね橋から見た風景を描いたとされているが、旗野が広島に行った記録はない。作曲の吉田信太が、広島高等師範に赴任したおりに見た宇品港の風景という憶測もある。”と書いてある。  吉田信太が、広島高等師範に助教授として赴任したのは師範創設年の明治三十五年、それから大正二年九月まで在職した(大正元年時点では教授になっている)。 吉田が広島高等師範に招かれた時には、すでに「湊」は歌われていた。旗野十一郎とは東京音楽学校で師弟の関係。吉田は仙台出身、旗野は新潟県北蒲原郡保田町出身で、どちらも広島とは縁がない。歌詞には宇品港とは書かれていない。 「港」の歌碑建立由来記によると、昭和四十八年八月、博多から転任してきた全日本海員組合の一人・宮城伸三氏が、近くの居酒屋で同席した老人から「港」が宇品港をうたったものと聞かされ、感激し、地元の海運関係者や有志に呼びかけて寄付金を集め、昭和五十年、海の記念日に除幕となった。歌碑は、海員組合会館前の宇品中央公園に建っている。 この「港」の歌碑建立由来記に、“いろいろ調査研究の結果、作詞は旗野十一郎氏、作曲は吉田信太氏(いづれも故人)場所は宇品暁橋(通称めがね橋)であることを確かめました。”と書いてある。これが“宇品港のめがね橋から見た風景を描いたとされている”の出所のようです。 歌碑と「港」の歌碑建立由来記は、鮎川哲也著『唱歌のふるさと 花』(1992年、音楽之友社)32ページで見ることができます。ブログ宇品歴史探訪でも見られます。 文部省唱歌「汽車」の場合にも路線名が書かれていないので、似た風景の場所に歌碑が建てられている例がある。 ・旗野十一郎の故郷、新潟県の阿賀野市立保田(やすだ)小学校に「港」の歌碑があります。昭和六十三年十一月六日建立。「港 一、空も港も夜ははれて・・・二、林なしたる檣に・・・」末尾に保田小学校初代校長 旗野十一郎先生作詞と書かれている。明治六年に保田小学校の前身の塾が旗野十一郎私宅に開校し、「港」は同校の第二校歌扱いとなっているようです。 【作曲碑は珍しい】 明治29年(1896年)に発表された日本初のワルツとして知られる唱歌「港」の作曲碑が港の見える丘公園(横浜市中区)の霧笛橋前広場に完成し、(平成26年6月)22日に除幕式が行われた。この曲がどこの風景を歌ったかは明らかになっていないが、(作曲者の)吉田氏が本牧に住み、県内で教壇に立つなど横浜に縁が深いことから、市民有志らで作る「唱歌『港』の歌碑の会」が同公園内に歌碑を立てた。(サンケイニュースより、2014年6月23日付) 【旗野十一郎(はたのたりひこ)略歴】

嘉永四年一月二十三日(1851年~1908年)、越後国蒲原郡保田町(現・新潟県阿賀野市保田)生まれ。越後国新発田藩の庄屋の家だった(鮎川、1992より)。 加茂町雛田一学の塾で漢学を修め、明治六年、県の命令により二十二歳で上京して共立学舎で英学を学ぶ。帰郷後、小学校、師範講習所の教官をつとめ、明治十八年陸軍参謀本部御用掛編纂課に勤務。明治二十三年岩越鉄道会社創立に参加中途解約。 明治二十五年より東京音楽学校嘱託(韻学、文学)、明治二十八年講師となり国文学、歴史、詩歌、唱歌解釈などを教える(明治四十一年四月まで勤務)。 「川中島」「故郷の空」(一、おぼろに霞む、桜の朝、)などの文部省唱歌を作詞している。ロシア民謡「雁の叫び」などの訳詞がある。著書に『小学唱歌集評釈』(明治三十九年)など。明治四十一年六月十六日に亡くなった。享年五十七。 《←肖像写真は日本財団図書館蔵》 【吉田信太 略歴】

明治二十八年、東京音楽学校師範部卒業。東京音楽学校分教場で教鞭をとったあと、香川県(香川県師範学校助教諭)、福島県(福島県師範学校教諭)に奉職。いずれも師範学校と同附属小学校で教鞭をとった。 女子高等師範学校助教授を経て、明治三十五年、広島高等師範学校の創立とともに助教授として赴任した。明治四十三年、教授兼教諭。大正二年九月、広島高等師範学校を退職。 神奈川県立横浜第一中学校(現・県立希望ヶ丘高校)、神奈川県立横浜第三中学校(現・県立横浜緑ヶ丘高校)、私立神奈川高等女学校(現・神奈川学園高校)に勤めたあと、神奈川県視学となる。 昭和二十八年(1953年)十二月四日没。 《→肖像写真は、『楽のかゞみ』松本楽器合資会社 蔵書目録より》 【レコードの歌詞カード】 キング1014の歌詞カードを北海道在住の北島治夫さんから送っていただきました。

“歌詞の前に書かれていることは、レコードのナレーションで語られるわけではありません。情景の説明でしょうが、歌詞カードには珍しいです(北島)” <「みなと」北島さん所有のレコード> ・ニットー 2877 柴田笑子 ・キング 1014 持田ヨシ子 (篠原正雄編曲) ・ビクター B341 古賀さと子 (小村三千三編曲) 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||||||||||||||||||

| 【著者より著作権についてのお願い】 文章を使用する場合は、<ウェッブ『池田小百合なっとく童謡・唱歌』による>と書き添えてください。 |

メール (+を@に変えて) |

トップ |