| <ノウハウへ> |

【ターンテーブル(DP-80)のトラブル】 |

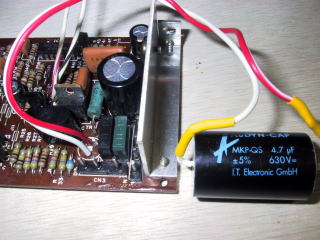

<レコードプレーヤー DENON DP-80> ★約30年前のターンテーブルでここ数年はあまり使用してなかった物のです。 最近、自作のMCカートリッジ用イコライザーアンプを製作(自作)しましたので、音質チェックにLPをかけたところ、どうも音がヘン・・・時々突然回転が低くなるようで、一瞬、音程が下がったような間延びしたような・・・そんな音がします。(このイコライザーアンプは失敗作?・・・かと冷汗が出ちゃいました) ★他の症状として33回転が高い頻度で回転ムラが出ており、ターンテーブル(モーター部)からゴゴッゴゴッと異常音が出ます。異常音が出た時は必ず回転ムラになります。又、ストロボの表示がかなりチラつきます。 ★今でも現役のDENON DP-80ターンテーブル  ●トラブルの状況を確認してみました。 ・PLLロックを解除しバリアブル調整は33/45回転共にスムーズに可変できる。 ・PLLロックを解除しバリアブルモードではPLLロック時と比較して安定している。 ・PLLロックを掛けると、45回転は比較的、安定している。 ・PLLロックを掛けると、33回転はかなりの頻度でロックが外れ不安定になる。 ・PLLロックを掛けた状態で45回転から33回転に切り換えた時、非常に不安定 ・ストロボ表示のネオン管があたかも劣化した様に発光表示が33/45共に絶えずチラチラする。 ※DP-80の分解方法は、写真を撮り忘れてしまいましたのでWebサイトを参考にして下さい。 (「DENON DP-80 修理」で検索しますと多数出てきます) ●分解後の基板と外した後の本体の様子(基板は全部で3種類あります) 左から、モータ駆動基板/回転検知基板/回転PLL制御基板と本体ACモーターユニット部(裏返し)   ★それぞれの基板の役目と部品構成説明と対応内容です。 <電源&モータ駆動基板>   電解コンデンサーは、25年くらい前に電源強化のつもりで、当時最高と言われた「ルビコンのBlackBate」に交換してあります。同じ容量なら約3倍のエネルギーを出せる・・・と言われていました。(只、値段が高いのなんのって・・・通常のオーディオコンデンサーの数倍しました:今は製造されておらず、希少なコンデンサーです) 基板には、OFF(STOP)した時に回転が素早く停止する様に逆起電力をモータに印加する回路切り換え用リレーと写真には少しだけしか写っていないのですがACモーター起動用コンデンサーの50Hz用/60Hz用の切換用プッシュSWがあります。(Trは、200V耐圧の2SCと2SDのパワータイプが使われています) 余談ですが、DENON DP-80のモーターはトルクはDCモーターより弱いのですが滑らかに回転するDENON独自のACモータを採用しています。通常のダイレクトターンテーブルはDCモーター方式が主流で回転トルクは強いのですが、DCモータ独特のコッギング動作(コキコキした回転動作)がつきまといます。このコッギングを防ぐ為に重たいターンテーブルを使い質量でイナーシャー(回転質量)を稼ぎコキコキ動くのを感じさせない様にしてあります。 この基板上の半導体・抵抗・コンデンサー等の電子部品系が故障した場合(特にTr)は、モーターが異常回転(高速回転)するか、全く動かないかのどちらかだと思います。又、フェーズロック/PLL・バリアブル及び45/33回転共に同一現象に成り易く微妙な回転ムラ等は起きないと勝手に判断しちゃいました。 回路図が無いのでパターン追跡をするしか判断できません。回路を追っかけるとACモータに直接電圧を供給しています。この基板が不良になった場合は、抵抗や半導体が焼けたり焦げたりして煙と臭いを伴うトラブルに遭遇するかと思います。 只、電気部品のリレーや50Hz/60Hzのサイクル切り替えSWの接点の接触不良等のトラブルでは回転が不安定になる要素はあります。 個々の部品をテスターでチェックし、リレーとSWは外して接点を無水アルコール等で清掃しておきます。切換SWに多少の接触不良かな?・・・と言う感触はありましたが分解清掃したので直っていると思います。 接点復活剤等はお勧めしません。使い過ぎると逆効果で後々悪化させます プリント基板を外したら必ず、正常な基板でも半田面は再度、半田付けをし直しておくと安心です。 古くなった半田付けの箇所は部品の熱などで膨張収縮を繰り返しますと目には分かりにくいのですが、半田ヶ所にクラック等が入り接触不良が起き易くなります。 <回転検知基盤>   DIP型14ピンのIC(4回路オペアンプ)が2個、薄い縦型のLタイプパワーオペアンプが2個、33回転検知用と45回転検知用が見えます。磁気ヘッドからターンテーブルの回転を磁気検知した信号を増幅していると思われます。基盤の右側にIC電源用の3端子レギュレーターと低電圧電源用電解コンデンサーがあります。 ネオン管のストロボ電源(200V耐圧のTr)があり、赤白のリード線が出ている位置に真空管アンプ等に使う250V耐圧タイプの電解コンデンサー(右端しのダイオードブリッジのそば)が一番液漏れを起こしやすく劣化します。液漏れ等の劣化が進みますと、ネオン管のストロボ発行が不安定になりチラチラします。チラチラしていても表示のみを行っていますのでターンテーブルの動作自体に影響しません。(目視確認用) 不良現象に「ストロボ表示が不安定」・・・が出ておりこの際なのでこの250V/4.7μFの電解コンデンサーをチェックしました。見事にコンデンサーの足のところから液漏れがありました。半導体式のアンプしか製作していませんので250V/4.7μFの電解コンデンサーの手持ちがありません。そこで、電解コンデンサーより特性のよいフィルムコンデンサー(写真の右側のチューブ型の物)を使いました。 コンデンサーは絶対に指定値より低い耐圧のコンデンサーを使用してはいけません。・・・直ぐに破裂したり液漏れしたりします。(破裂は大変危険です) 写真のチューブラー型コンデンサーは、スピーカーネットワーク等に使う耐圧250V/4.7μFのフィルム型コンデンサーです。フィルムコンデンサーは電解コンデンサーより特性が非常に良く、高耐圧で小容量タイプ(6.8μF以下)は数多くの種類が出ています。ここで使うコンデンサーは、音質には影響しませんので耐圧と容量だけ気を付けていればよいので安いフィルムコンデンサーでかまいません。 不良の電解コンデンサーを外しサイズが合わないのでリード線を使ってフィルムコンデンサーと接続します。 電解コンデンサーは+ ・−の極性を間違えると大変ですが、フィルムコンデンサーは極性がありませんのでどちらの向きでもかまいません。コンデンサーは本体の空いているスペースに両面テープで固定します。 交換後は、すこぶるストロボが安定して光る様になります。 <PLL制御基板>   PLL制御専用LSI(一番大きなIC)と水晶発振子(9MHz)・14ピンのコンパレータIC(比較制御用)・6ピンのフォトカプラーIC(制御部とモーターコントロール制御部では動作電圧が違うのでアイソレートしているIC)と増幅/スイッチング用のTrがあります。 大きなパワーTr(200V耐圧)のすぐ下(半固定抵抗の右側)に白いテープで覆ってありますが、下に6ピンフォトカプラーICがあります。標準では覆っていませんが、ショート防止に念の為、テープで覆ってあります。 基準調整用の半固定抵抗(トリマー抵抗)が2個、向かって左が33回転用、右が45回転調整用です。 このDENON DP-80ターンテーブルは、当時名機といわれてましたが、30年位経っておりかなり古い物です。 古くなると、ICやTrの足が錆びたり特性が劣化します。又、電解コンデンサーも液漏れや特性劣化を起しますが、抵抗などは焼けた跡や焦げ痕がなければ特に問題はありません。 只、稼動部や接点の有る半固定抵抗は経時劣化しやすいです。 このPLL制御基板の制御は、どうも45回転が基準で、33回転時は追加回路で動作しているようです。 45回転がうまくPLL制御できないと33回転も、めちゃくちゃな回転動作になってしまいます。 基板をよく見ますと「小信号用2SC458」のTrが数多く使われていますが、足が黒く酸化していましたので全て交換したいのですが手持ちに同じTrがありません。そこで特性的にかなり類似しているNEC製Trでオーディオ用の2SC945がありましたのでこれで代用します。 又モータ駆動信号用の200V用Tr(パワーTr)もテスターでチェックしましたが、特に不良ではないのですが黒ずんでいましたので交換しました。 ついでに電解コンデンサーも交換しました。交換する電解コンデンサーはフィルムコンデンサー並みに優れた特性で有名な知る人ぞ知る、且つ高級デジタル機器やパソコンの高級マザーボードに多く使われているあのOSコン(有機半導体を使ったコンデンサー)に交換しました。(25V以下の耐圧用なら様々な値があります・・・最近は35V耐圧も出ているようです) 組上げて動作テストです・・・・以前より安定してきましたが、まだ、33回転は時々ロックが外れるようです。 33回転側の半固定抵抗(トリマーVR)に軽くショックを与えたところ、ロックが外れます。 45回転側はショックを与えても安定していますので半固定抵抗の劣化と判断。 コパル製の判固定抵抗(1kΩタイプ)に33回転/45回転同時に交換しました。 交換後、必ず回転調整を行って下さい。まず、バリアブルモード(表操作部のVRは中央位置にセット)にして45回転動作をさせ、45回転側の判固定抵抗を廻しストロボを見ながらストロボのパターンがピッタリと止まる位置に調整します。次に33回転にし33回転側の半固定抵抗を同様に調整します。 PLLモード(PLLボタンを押す)にしてロックされているか確認します。バリアブルの調整がいい加減ですと基準から外れ易くなり、PLLモード時、制御部で無理やりロックしようとし強引に合わせよう合わせようとしてしまいその結果ロックが頻繁に外れやすくなる様です。 14ピンのコンパレータIC部の近くに電解コンデンサーがありますがこのコンデンサーはICの電源ラインに繋がっています。このコンデンサーが劣化(液漏れや容量抜け等で特性が落ちる)しますとノイズに弱くなり誤動作(ロックが外れ回転ムラが出る)の要因になります。 PLLモードの33回転時、ロックが外れる大元の原因は半固定抵抗の劣化でしたが、バリアブルモードでも多少回転ムラが出ていましたので、コンデンサーやTrの特性劣化もあったものと思われます。 外した3枚の基板の半田面は全て再半田付けを行っておきます。これで完了です。 交換したTr群とストロボ用コンデンサーです。 写っていませんが、小容量の小型電解コンデンサー及び半固定抵抗も(33回転/45回転共)交換しました。  |

| <トップへ> |