| <ノウハウへ> |

私のAudioの進化と経歴 その9 <マルチアンプ駆動化ノウハウ> マルチアンプ駆動化によって お望みの音になるかどうかは 貴方のチューニングしだい! 音の好みは人其々です 現状のネットワーク式では限界と感じた貴方! 今の音に不満を抱いている貴方! マルチアンアプ駆動は最良な方式かと・・・思っています。 ◎過去の長年の経験と持論による解説を加味した内容を記載しております。 間違いや異なった意見も有るかと思います。 個人的意見として参考程度にお読み下されば幸いです。 |

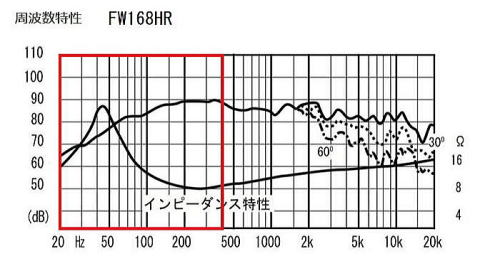

| ★.【マルチアンプ駆動化に関する概要】 ●マルチスピーカーは、低音用ユニット・高音用ユニットで構成される”2Way”や、低音用ユニット・中音用ユニット・高音用ユニットで構成される”3Way”等で2Way以上のスピーカー(”SP”と表記)をマルチSPと言います。低・中・高の複数のSPユニット(”ユニット”と表記)で構成されたSPを低・中・高の専用パワーアンプでそれぞれのユニットを駆動する方法をマルチアンプ駆動方式と言います。 ●複数台のパワーアンプで駆動する・・・と、言っても中には左右片chづつを別々のアンプで鳴らす方法や低域と高域をそれぞれ独立したネットワークを用いて低域用アンプと高域用アンプに分けてで鳴らすバイアンプ駆動方式(ある意味マルチアンプ駆動に属します)も有ります。パワーアンプとユニット間にネットワークを併用する方式(アンプとSP間にネットワークが介在させる方式)は全てネットワーク式と表記させて頂き、ネットワークを一切介在させない方式をここでは「マルチアンプ駆動」と記します。 ●ここで書くことは、ネットワーク式を否定するものではありません。1台のアンプ又はバイアンプ式でネットワークを用いた音質で充分満足されている方もいます。あくまでもこの”ネットワーク”が介在する方式では満足できなくなった方への提言です。ただ、経験上、一度マルチアンプ駆動式にした時の音を聴いてしまいますと、もうネットワークには戻れなくなってしまうのでは・・・と思っています。 ●マルチアンプ駆動では最初に機器構成等が完成ますと、調整にハード的な費用は殆ど掛からず、ソフト的な要素のチューニングのみになります。又、調整に自由度が有り、その変化が顕著に分かるので好みの音を構築できます。より切れがよく、更に繊細な音を求めたい時に「こんな素晴らしい方式は他には無いのでは」・・・と感じるでしょう。(少なくとも、私自身はそう思っています) ●増幅された音楽信号がダイレクトにユニットに伝えられる為、個々のユニットの欠点や違い、セッティングの違い等も聴こえてしまいます。又、基本(原理原則)を理解しないで調整しますと調整地獄に陥ったりしもますので必ず原理原則を踏まえておく必要があります。 ●更に、ユニットやアンプの個性や特性も分かり易くなるので微妙な音の違いや不満が気になる方はユニットやアンプのアップグレードをしたくなる欲求も出てきたりもしますが、ネットワーク式よりは、遥に質の高い音色で鳴っていると思います。ですので、まずは今あるマルチSPをパワーアンプでネットワークを経由させずに直接ドライブするマルチアンプ駆動で鳴らせばどれだけベールを剥いだ抜けるような素晴らしい音に変化したか・・・是非味わってみて下さい。 ★.【マルチアンプ駆動化に必要な事・物】 ●マルチアンプ駆動に必要な機器を記してみます。 (以前に記載した内容と重複するかも・・ですがご容赦下さい) SPユニット毎に鳴らす専用のアンプが其々必要になります。2WayのSPならモノラルアンプの場合4台、ステレオアンプなら2台必要です。3WayのSPならモノアンプの場合6台、ステレオアンプなら3台必要です。この様に、ユニットの数だけパワーアンプが必要になります。 (プリメインアンプのプリ部とパワー部を分離できるタイプのパワー部を活用してもかまいません) ●更に必要不可欠な機器がもう一台有ります。それは、チャンネルデバイダー(チャンデバと表記)でプロの世界では”クロスオーバー”とも言いますが、この機器が必要(マルチアンプ駆動の要になる機器)になります。チャンデバは、プリアンプとパワーアンプの間に接続する機器で微弱信号の全周波数帯域の状態で、2Wayは周波数を低音・高音の2分割に、3Wayなら低音・中音・高音のそれぞれに周波数を3分割する機器です。周波数を分割した特定の周波数帯域信号をそれぞれの専用パワーアンプで増幅し、分割された帯域のパワー信号のみをSPに送ります。 ●構成は、音源(CDP・LP等) ⇒ プリアンプ ⇒ チャンデバ ⇒ 各パワーアンプ ⇒ 各スSPユニット ・・・です。パワーアンプとスピーカーに”各”とあるのは、3wayの場合では、低域(低音)用・中域(中音)用・高域(高音)用に分かれます。当然、左chと右ch共に同じ構成にします。(注:高域用・低域用で機器が違っても特に問題ありませんが、左・右で機器が異なると同じ帯域の左右の音色がチグハグに聴こえてバランスが悪くなります) ●チャンデバには、アナログ式とデジタル式が有ります。ここではアナログ式で話を進めます。2Way-SPならステレオ2Way以上に分割できるチャンデバ、3WayのSPなら3Way以上に分割できる機能を有したチャンデバが必要です。ここで”以上”の意味は、分割数が足りない分は補えませんが、多い分には余らして置けばよい(使わなくてよい)だけなので困る事は無いと言う意味です。今後2Way→3Wayに、3Way→4Wayなどに拡張したい場合にそのまま流用できます。 ★個々のチャンデバの設定や使い方については、長くなりますので省略します。又、デジタル式チャンデバではアナログ式とは違うデジタルならではの原理原則が有り、デジタルの多少の知識が必要になります。と言う訳で、アナログとデジタルを混在させるには、使い方にチョッとしたコツがいります。これも長くなるので省略します。(別項の”「私の経歴」その3”デジタルチャンデバ導入編を参照願います) ●その他、機器に合わせた信号用RFCケーブルとSPケーブルがアンプの数(又は、ユニットの数)だけ必要になります。 ★.【マルチアンプ駆動化で不要になる事・物】 ●不要になる物(全く使用しない物)は、SPのネットワーク(L:コイル・C:コンデンサー・R:抵抗)です。と、言うよりも音質に影響を与えているマルチSPに必要不可欠なネットワークなのですが、それを使わずに音質向上を目指す方法がマルチアンプ駆動方式なのです。 【注】SPとパワーアンプ間に内蔵(外付け含む)しているネットワークは使用しません。内臓されていても信号経路から切り離してネットワークには音楽信号を一切通過させない様にします。と、申しますのは、ネットワークに信号を流してしまうと音質に影響を与えてしまいマルチアンプ駆動の意味がなくなります。 ★ネットワーク自体、どんなに素晴らしい設計を施し、どんなに優秀な部品を用いてもネットワークを介在しますと音質に影響を与えてしまう為、ネットワークを介在しないユニットにダイレクトな信号を送るマルチアンプ駆動には勝てないと思っています。 ★又、ネットワークを用いたSPでは、マルチアンプ駆動にかかる費用以上にネットワークに予算を掛けないとマルチアンプ駆動と同等の音質を得る事は難しいと思います。ネットワークに使う部品は高音質を追求するとなると、品質やブランド、異なった数値の部品を多種多数を用意し好みの音質になるまでテイク&トライでとっかえひっかえして追求しなければなりません。 ★尚、ネットワークを構築する場合、計算値はあくまでも理論上の数値であり、基本になる基準値です。計算通りで決まれば良いのですが、実際は耳で聴きながら”とっかえひっかえ”しながら調整しなければなりません。同じ値でもブランドやグレードが異なると音質や音色が異なります。(高音質な部品は、ビックルするぐらい高額です) ★運良くネットワーク回路と使用した部品がビタっと決まる事はまれです。たとえ決まったとしても同じSPでマルチアンプ駆動化してチューニングが完了したSPと音質の聴き比べをしますとその差は歴然です。(もちろん、マルチアンプ駆動の方に軍配が上がると思います) ●ネットワーク式では、マルチSPを鳴らす場合、より良い音になる様に付加する回路があります。それは、ユニットと並列にネットワークとユニットの間につける「インピーダンス補正回路」です。これはアンプ側から見て、SPのインピーダンスを一定にする為に回路です。マルチSPをネットワーク式で鳴らす場合においては大変有効な付加回路です。 <参考:ユニットのインピーダンス補正回路と効果:Pionerのカタログから抜粋> 1.jpg) 「高域方向のインピーダンス補正」 ・ある周波数からインピーダンスは急激に上昇し始めます ・SPユニットと並列にインピーダンス補正回路(CとRで構成)を入れます。 ※③の特性になるように回路の定数を決めます。 ※アンプ側から見た全体のインピーダンスは一定を維持しますのでアンプの出力は 一定の安定したパワーを供給できますのでアンプ自体の特性は安定しますが、 ユニット側に流れる信号は、インピーダンス補正回路とに分かれ、ユニット自体に 流れる信号電流は補正回路を追加しない場合とそれ程変わりません。 ★インピーダンス補正回路はネットワーク式の場合、さらにクロス付近の周波数特性を安定させるためでも有効です。ですが、マルチアンプ駆動方式ではSPユニットのインピーダンスに影響される事は殆ど有りません。チャンデバで分割されるクロス周波数に対しチャンデバ内のインピーダンスは一定で安定している為、周波数特性も位相も安定しています。又、SPユニットには分割された後の周波数のみがパワーアンプに送られた信号が増幅されたダイレクトにSPユニットに供給されるだけです。 ★したがってマルチアンプ駆動では「インピーダンス補正回路」は全く不要にありません。下手に付けていますと、たとえユニットと並列に接続される回路(ユニットと直列に入る回路はモロに音質に影響します)であってもC(コンデンサー)とL(コイル)とR(抵抗)等の回路に流れる信号がとユニットに流れる信号とに分れますが、インピーダンス補正回路に流れる信号がアンプに多少なりとも影響が出ますのでユニット側にも必ず影響を与えてしまいます。 <「インピーダンス補正回路」の働きを簡単に解説しておきます> ★SPにはインピーダンスと言う抵抗分が存在します。このインピーダンス(4Ωとか6Ω・8Ω・16Ωとか言われる交流に対する抵抗値:直流抵抗ではありません)は一定の値では有りません。このユニットのインピーダンスは、周波数が高くなるにつれ上昇(増加)します。インピーダンス補正回路とは、周波数が高くなるにしたがって増加するSPのインピーダンスをある程度に抑える(アンプやネットワーク側からSPユニットを見た場合のインピーダンスの上昇を抑える)回路なのです。 (上図の様にネットワークとユニット間に個々のユニットと並列に入れて使います) ★特殊な構造のユニットを除き、低域用ユニット・中域用ユニット・高域用ユニットのどのユニットも周波数帯域は異なるものの、特性図の傾向はフルレンジユニットほぼ同じカーブを描きます。参考にフルレンジユニットのカタログに記載されているグラフを引用して説明します。 <参考:Fostex 8Ωフルレンジユニット特性図:カタログより抜粋>  「低域方向のインピーダンス考察」 ・約150Hzから下方向の周波数においてインピーダンスは上昇し始めます ・約45Hzで最大(fo)の約120Ω近くまで達しています。 ※1.赤枠内の約180Hzから下は物理的(メカ的)要因によるインピーダンス上昇です。 「高域方向のインピーダンス考察」 ・最小インピーダンス値の8Ωは約200Hz~400Hzの間です。 ・約1.000Hzでインピーダンスは12Ωに上昇しています。 ・約6,000Hz~8,000Hzでカタログ値8Ωの2倍の16Ωに達しています。 ・20,000Hzでは約24Ωまで上昇しています。 ※2.”400Hz”以上は電気的な要因でのインピーダンス上昇域です。 「周波数特性の考察」 ・音圧80dB以上を確保しているのは、約70Hz~約12,000Hzです。 ・1W入力時の最大音圧(ピーク値)は200Hz~400Hzで約90dBです。 ・コーン紙が全面でピストン運動できる領域は、約45(fo)~約1,500Hzまでです。 ・約1,500Hz~上の高い周波数は、コーン紙の分割振動による再生する領域です。 ※分割振動は、周波数が高いほどコーンの中央部(ボイスコイル)付近が振動して 再生しています。 (ユニットの構造や材質が影響し分割振動の仕方で個性的な音色が生じます) ※実質的な再生帯域は、音圧80dB以上の約80Hz~約13,000Hzと推測できます。 ※マルチ駆動で使用する場合の帯域は、約100Hz~欲張って約4,000Hzと推測で きます。 ※低音域を補うには、エンクロージャーをバスレフ方式にする。 又は、よりfoの低いウーハーを追加する ※高音域を補うには、ツイーターを追加する。 約4000Hz前後から20,000Hz以上再生し音圧が93dB/w以上のツイーターを選択する。 (7,000Hz前後~30,000Hz以上再生するスーパーツイーターでもよいです) ★このユニットのインピーダンス上昇は、SPの構造上防げないのですが、ネットワーク式において大変困る存在なのです。ネットワーク回路は、ユニットのインピーダンス表記(6Ωとか8Ω等)とクロスしたい周波数及び減衰特性 (-6dBoctとか-12dBoct:肩特性とも言いいます)を元にして回路内の定数値を決めます。つまりこのインピーダンスが変化しますと計算上のクロス周波数自体が狂ってしまい予想通りの音になりません。又、クロス周波数がズレルだけならまだしも、クロス付近の位相までも狂ってくる為、クロス付近での周波数特性にウネリが出て上下のユニットで繋がりの悪いチグハグした音になり易いのです。 ★上記のフルレンジSP特性グラフを見て分かるとおり周波数が高くなるとインピーダンスも高くなります。これは、インピーダンスが高くなると電流が流れ難くなる事を意味し音が出難くなります。シングルSPの場合、当然1台のアンプで鳴らしますので、ユニットの”インピーダンス特性”・”周波数特性”・”分割振動し始める周波数”を見ることで、このユニットの個性や低域と高域の特性が読み取れます。 ★ネットワーク式で回路を構築する場合、使用する個々のユニット(低音用・中音用・高音用)のインピーダンス特性を考慮しインピーダンスが上昇し始める手前でクロス周波数を設けるのが望ましいのです。しかし現実には、そんなに都合よくできませんので、どうしても有る程度は妥協し、上昇域でクロスさせるはめになります。このときは、この「インピーダンス補正」が大変有効になりますが、何度も言いますが、これはあくまでも、ネットワーク式を用いているSPの場合だけです。 ※1.高域方向でのインピーダンス上昇する理由は、SPユニットのボイスコイルによる電気的影響による上昇なのでボイスコイルを用いたSPでは原理的に防ぎようがありません。尚、SPユニットは低域方向でも物理的にインピーダンスは上昇をします。 ※2.この低域側のインピーダンス上昇は、高域の電気的特性による上昇と違い、構造による物理的(メカ的)要因で上昇しています。これは、エッジやコーン紙・ダンパー・ダイヤフラム等の物理的な共振や振動限界による上昇なのです。カタログでは”fo”で表記され、foの周波数の時の値が低域側の最大インピーダンスです。低域の最大インピーダンスの周波数より低い周波数は物理的に再生できません。 ★繰り返しになりますが、インピーダンス補正回路を付加しするとアンプ側から見たSPのインピーダンスは高域でも安定(一定)します。しかしSPユニット自体のインピーダンスはグラフ通りで変わりません。信号経路で見てみますとSPに印加される高域の音楽信号の大半がインピーダンス補正回路の抵抗値の低い方に流れてしまい、インピーダンスの高いユニット側にはあまり信号が流れない事を意味します。原理原則に基づけば、ユニット自体の特性以上の再生はできません。 ★再生帯域を欲張らなければ、フルレンジSPでも充分聴けると思います。しかし低域が足りなければウーハーを、高域が足りなければツイーターを・・・追加する必要がでてきます。この足りないと感じた頃から、マルチスピーカーに突入する訳です。そして、その次は、マルチアンプ駆動化へと突き進むはめになっちゃうのです。・・・たぶん! ★インピーダンス補正回路はネットワーク式の場合でクロス周波数域を安定させる場合に効果を出す回路と申しましたが、ネットワークを使わない場合は全く不要になります。ネットワーク式では必要不可欠なコンデンサーやコイルではありますが、100%音に影響する部品は、なるべく使わないで済むならこれに越した事はありませんから。 ★.【マルチアンプ駆動化で気にしなくて良い事・物】 ●防音の効いた特別な部屋や広い部屋・高級なアンプやケーブル類はマルチアンプ駆動化するにあたり、全くこだわる必要はありません。又、高級なSP・高級な機器等がないとできない・・・膨大な費用も掛かるのでは・・・と思っている貴方・・・そんな事はありません。従来の部屋のままで充分です。機器類も中古で揃えれば安く、マルチアンプ駆動に移行できます。 ※マルチアンプ駆動と言うとAudio雑誌等の訪問記ではマルチアンプ駆動で鳴らしているオーディオマニアの方の紹介では広くて立派な部屋・高級SPに高級アンプがズラッと並んだ写真が多々くあります。それらの影響かどうか分かりませんが高級な機器を使わないと良質な音が出ないと思っている方が多いかと思います。実際は、その様な人達ばかりではありません。私を含め、手ごろなアンプでマルチアンプ駆動化し、自身が満足できる音質でAudioを楽しんでいる方を沢山知っております。 ★マルチアンプ駆動化では、パワーアンプやチャンデバ・プリアンプ等の機器及びケーブル類選びは、性能を含めそれ程シビアに考える必要は全くありません。 ★機器類を選ぶ時、ここは音に影響するかも・・・と言うポイントが幾つかある事は、あります。基本はアンプ等の機器類は、ザックリですが総じて「冷たい」・「平坦でフラット」・「個性が無い」・「色付けが無い」等と言われる、個性の無いモニター的な音の機器類の方が使いやすく、「何も足さない・何も引かない」がアンプやケーブル類のポイントです。(固有の個性は必要ないのです) ★コンシュマー向けAudio雑誌には殆ど掲載されないのですが、プロ用機器は同性能なら断然、外観に拘ったコンシュマー用より価格が安く手に入ります。私も含めてプロ用を導入してAudioを楽しんでいる方も意外と多いです。どの様なアンプを使うにしてもユニットの数だけアンプが必要になるのですが、しかし凝った作りや高級部品を採用した機器、又外観は決して高級である必要はありません。 (かと言ってブランドやデザインに拘ってはいけないと言う訳ではありません) ★プリメインアンプのプリ部とパワー部が分離できるタイプや自作アンプも小型のデジタルアンプでもOKです。普及クラスのプリメインやセパレートアンプを複数台用いてもOKです。ネットワークを通さず、個々のユニットをピュアにダイレクトに鳴らす音がこんなにも情報量も多く、ベールを剥いだ様なクッキリハッキリした音なの!!・・・と、なると思います。 ★再度申し上げますが、Audioは趣味の世界ですので憧れのブランドやデザイン・見てくれ等、所有欲を満たし、自己満足できることもとても重要です。余裕のある方がでどれだけ軍資金を投入されてもそれは否定しません。(逆に羨ましい限りです) ★.【マルチアンプ駆動化のポイント・留意事項】 ●マルチアンプ駆動で最も重要な事は、チューニング(調整に)あります。 1)低音用・中音用・高音用等の各ユニットをどの帯域で鳴らすのか。 ・チャンデバのクロス周波数をいろいろと変えてみる (ユニットの得意とする帯域・質の良い音の帯域を使う) (ユニットの特性図が手に入ればそれを参考に決める) 2)各ユニットの帯域間の繋がりは自然で滑らかであるか。 ・クロス周波数での減衰率で調整する。 (チャンデバによるが、-6dB/-12dB/-18dB/-24dB等) (プロ用チャンデバは-24dB固定が多い) ・各ユニットの位相を調整する。 ※位相ズレとは、クロス近辺での音の出るタイミングや波形が上の帯域ユニット と下の帯域ユニットのズレのことを言います。 例:上と下でクロス周波数近辺で180度位相がズレていますと、打ち消しあって 音が減衰します。 ※アナログ式チャンデバの減衰率は-6dB/-12dB/-18dB/-24dB等、大きいほど 位相差が大きく変わってきます。 ※デジタル式チャンデバの玄素率は-6dB~-96dBと幅が広いが位相回転はなく その替り遅延と言う現象が起きます。 @遅延とは、音が出るタイミングが遅くなる事をいい、周波数が高い程減衰率が 大きい程遅れハイパス側(ローカット側)で現れます。 ※各ユニットの位相を合せる方法(デジタルチャンデバの場合) ・クロス周波数での減衰率による位相回転は発生しない ・ローカット側で減衰率の大きさに比例して遅延が起きる ・各ユニット間の据付け位置の差+遅延分を加えた差で調整する ・機能としてタイムアライメント調整ができる @タイムアライメントは、ユニット間の差や遅延分を補正する機能で音のタイミング を合せる機能です。 ・アナログチャンデバはクロス周波数で減衰率の大きさにより位相回転が大きくなる @位相回転とは、減衰率が大きいほどクロス周波数でズレが最大になるりクロス 周波数から離れるほど平坦(正常値)になります。 ※減衰率の違いによるクロス周波数での高域側と低域側の位相差 -6dB:90度/-12dB:180度/-18dB:270度/-24dB:360度(ズレは無い) -12dBの180度ズレは、ユニットのSPケーブルの+・-の極性を変えてみる ※2)の調整は実際に聴いた感じで判断します。 高域側ユニットと低域側ユニットの音の繋がりが自然な場合は位相はだいたい OKでます。 (周波数特性を測る計器をお持ちの方は目で確認できますので更に良いです) ※一般的なマルチSPではバッフル板に各ユニットは固定されていますので 各ユニットの位置関係はあまり気にしなくてもよいのですが、各ユニットが 移動可能なSPでは、低域用・中域用・高域用各ユニットの開口位置が前後 の差で物理的な位相ズレが生じますので注意が必要です。 3)各ユニットの出力音圧は揃えているか。 ・ユニット毎の能率に合せてパワーを調整する (チャンデバの各帯域毎の出力又は、各パワーアンプのVRで出力を調整する) ※能率は1mの位置で1Wを入力した時の音の大きさ(90dB/w等)です。 ・ユニットによって能率はまちまちです。 ・基本設定は各ユニットのカタログ上の音圧差分で出力を設定しますが、最後 は耳で聴いて決めます。 ◎調整後、まだうまく鳴らない場合は、1)~3)を何回も調整して徐々に絞り込ん で行きます。 ・根気を要する作業ですが、ネットワークと違いCやLを換える訳では無いので 調整に経費も時間もネットワーク式よりは掛かりません。 ★上記項目の調整次第で、本当に音は激変します。マルチアンプ駆動でネットワークで鳴らしていた時よりも、悪くなったと感じた方のAudioシステムを視聴・拝見しますと、この調整がうまくできていない場合が殆どなのです。 ★.【機器・ケーブル選びのポイント・留意事項】 ●アンプ特性項目の歪み率・ダンピンウファクター・SN比等は、ある一定レベル以上あれば充分です。もちろんそれ以上に特性が良い事に越した事はありませんがマルチ化すると導入する機器・ケーブルの個性や特徴等が音に現れ易くなります。逆に言うと、マルチアンプ化する事で好みの音にチューニングし易いとも言えます。 ★機器(アンプ・ケーブル類)の低音用・中音用・高音用ユニットに適した基本性能(目安)を記しておきます。 <カタログ値でかまいません> 【アンプ類】 ◎SN比 ・100dB以上(低音用・中音用・高音用) ・大きい値に越した事はないが、100dB以上あればOK ◎歪み率 ・0.01%以下(低音用・中音用・高音用) ・全体的に低いほど良いが0.01%以下あればOK。 ・特に高音用の場合は、歪み率は小さい値程良い ◎ダンピングファクター ・100以上(低音用・中音用) ・高域に用いる場合はこの値は気にしなくてもOK ・中域に用いる場合は多少低めでもOK。 ・低域には大きい値程良い(100dB以上あればOK) <アンプ別・使用帯域別のポイント> 「プリアンプ」 ・SN比&歪み率を重点に考慮する程度でよい。 (パッシブプリでもOKですがVRはガリ無き事・・・ツイータに悪影響) 「チャンデバ」 ・SN比&歪み率を重点に考慮する程度でよい。 (ステレオ2Way・3Way等、分割帯域数に合せて用いる) ※デジタル式チャンデバは使い方に注意が必要。 ※プロ用機器はコンシュマー用機器と同等性能でも価格は安い ・プロ用は、カタログの規格表記がコンシュマーと異なる物が多い ・プロ用は、接続ケーブルのコネクターの形状が異なる場合が多い 「高域用アンプ」 ・SN比&歪み率を重点に考える ・出力はユニットの能率により5W~20W程度でよい。 (ハイパワーのアンプは小出力時は歪みが多い傾向にある) (パワーが大きくても特に問題はないが、出力過多に注意) 「中域用アンプ」 ・高域用と同様にSN比&歪み率を重点に考える ・出力はユニットの能率により20W~50W程度でよい。 (パワーが大きくても特に問題はない) 「低域用アンプ」 ・SN比や歪み率よりダンピングファクター値重視で大きい程よい。 ・ダンピングファクターは100以上がよい (ダンピングファクターが低いと歯切れの悪い低域になり易い) (SN比や歪み率が良いに越したことはないが、音質にあまり影響しない) ・出力はユニットの能率により100W以上あればよい。 (出力が低くても50W~100W程度でも負荷に強く強力電源搭載アンプよい) (SPのインピーダンスが1Ωや2Ωにも駆動できるアンプなら更によい) 【ケーブル類】 ※マルチアンプ駆動にするとどうしてもケーブルの本数が増えます。おいそれと高級なケーブルを導入できません。しかし、心配ご無用です。一定規格を満たしたケーブルなら充分な音質が得られトータルでの音質差は殆ど分かりません。ただし規格内でもあまりにも細い線や被服がビニール製等の貧弱なケーブを用いますとそのケーブルの貧弱さがもろに音に現れてしまいます。 ※RFC等のLINEケーブル類は同じ物を揃えて使います。SPケーブル類は太い・細いは、かまいませんがなるべく同一銘柄で揃えます。メーカーや構造がバラバラな物が混在しますと調整に困窮する様な事が起きかねません。(ケーブルの構造によっては、良し悪しに関わらずケーブル固有の音色が存在します) ※ケーブル類の規格項目は専門的でその数値がどの程度が良いのか判断し難く、又、どんな高純度(大変高額)の6N銅・8N銅等のケーブルでも自然界の気圧・温度・湿度の変化で一般的な規格品並みの数値まで落ちてしまうらしいのです。ケーブル規格値のどれがどれだけ音質に寄与するのか分からないのでここでは省略します。・・・漠然とですが主な項目のみ記してみます。音の良し悪しは好みによりますので、ここでは単に影響(変化)が有るかも・・・とします。 <LINE&SPケーブル> ・SP専用ケーブル&LIMEケーブル(コネクター付) (¥1000~¥3000/m前後のケーブル・・・経験上の価格) ★【線材自体は工業規格の外皮と導線は4N銅以上の線材ならOKと思います】 ●ケーブル同士を比較した場合の比較項目 「数値が低い方がよい項目」 ・直流抵抗(単位はΩ) (抵抗値はケーブルを長くすると、ダンピングファクターが低下します) ・ケーブル自体が持っている浮遊容量(単位はpF) (浮遊容量は数値が高いとアンプによっては発振を起こさせます) 「数値が高い方がよい項目」 ・導線自体の被服及びケーブル全体の外皮の絶縁抵抗(MΩ)は 高い程よい。 (外部ノイズを受け難くく、又、ノイズを外部へ巻き散らし難くくなります) 「JIS規格に合格した品なら殆ど差が出ない項目 ・太い、細いの違いの差は有るが、同一の太さの場合、構造が同じで 規格合格品ならどれも差はない ・構造とは、内部の導線ではリッツ線・単線・撚線等の導タイプを言います 又、」外部では布巻き・テフロン・ビニール等の材質や2重3重被覆構造を 言います ・線材のクライオ処理や6N銅・8N銅等を使ったケーブルでも外気の温度 上昇で4N銅並みになるので実質効果はありません ・外皮の被服も規格の絶縁抵抗値をクリヤーしていればOK 「電気特性に殆ど差は無いのに音が変わると思われる項目」 ・音への影響は導線以外の内部に使われる絶縁材や被服材・構造の方が 大きいと推測します。 ★ケーブルの構造(単線・撚り線・リッツ線・布巻き線等)の解説は長くなり、ネット上で詳しく解説されているサイトがありますのでここでは割愛いたします。 ★メーター云万円・云十万円もするケーブルに膨大なコストを掛けるぐらいならユニットやアンプにコストを掛けたほうがより違いがハッキリし、音質も向上すると思います。昔、オーディオニュースに載っていた内容ですが、メーター80万円もするケーブルとメーター数十円の安物導線とブラインドテストでケーブルの音質比較をした実験の掲載を読んだ事がありました。結果は、誰もが音質の差を感じとれなかった、又は分からなかったと言う結論だったそうです。 ★私も、実際にブラインドテストで鉄製の針金(1φ)と銅線の針金(1φ)で比較した事があります。さすがに鉄と銅による音質の違いは、平凡な私の耳でも判別できました。しかし同様にブラインドテストでの6N銅と4N銅のケーブルの違いや約千円/m代のケーブルと云万円/m代のケーブルの違いは、よく分かりませんでした。ただ、目で確認しながら比較試聴しますと、6N銅や高額なケーブルの方がなんとなく良い様な気がしてしまいます。精神衛生的にそう思うのをプラシーボと言うんでしょうね?(なぜなら、ブラインドテストでは、どっちがどっちだか・・・さっぱり分からん・・・でした) |

| <トップへ> |