| <ノウハウへ> |

私のAudioの進化と経歴 その7 中古YAMAHA 業務用パワーアンプ メンテナンス&整備 <YAMAHA P2050> <YAMAHA PC1002/2002> |

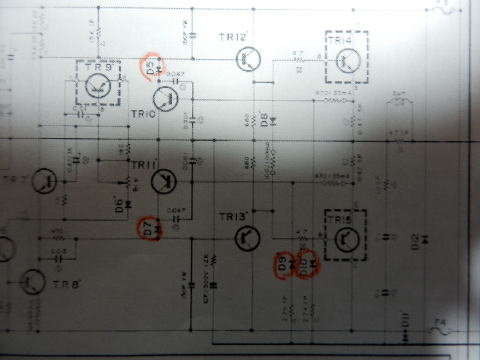

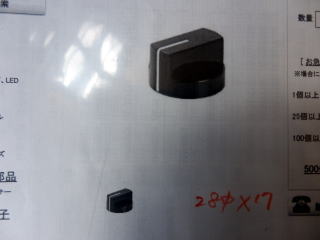

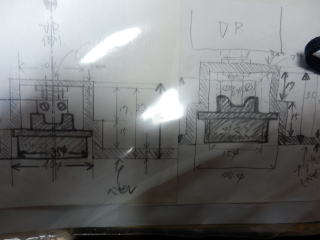

| ★.【P2050の欠点を改善】 ※プチ改造(改善)や、故障対応で手を加える気にさせた背景をチョコッと記してみます。 ※メーカーの設計ポリシーや機種によっては、異なるかもしれませんが、今回は中古を手に入れて使用しているYAMAHAの業務用パワーアンプについて記してみます。 <昔々のYAMAHA 業務用アンプについて> ◎中古でYAMAHA業務用パワーアンプを入手してから、とても音質が気に入って使用していますが、特徴といいますか、機種によってはコンシュマー用にはみられない基本的な欠点を持つ機種があります。YAMAHA業務用アンプはシリーズによって、その欠点が普通に存在します。設計された年代によるのかも知れませんが、いくら業務用(Pro用)であっても一般のオーディオマニアからすれば、チョッと耐え難いものです。(音は良いのに・・・残念!・・・と思えるものです) ◎それは、電源ON時の”ボツッ!”と出る「ポップ音」です。このポップ音はコーン式スピーカーではあまり気にする必要はないのですが、高能率なスピーカーであるホーンドライバー等では、壊しかねない、強烈な衝撃音を出します。DCドリフトとは異なり、電源ON時の音は、どんな高級なアンプでもリレー等の保護回路がないと、大小の差こそありますが、100%発生します。 ◎又、中古品で入手しますので各部分の接触不良や部品の劣化によるノイズっぽい音が出る機器や、突然音が小さくなったり、全く音が出なかったり等、片チャンだけか不具合が有るとか・・等々、普通の状態でも何らかのトラブルを抱えているのが中古の宿命だと思っています。 ◎これらの多くは、使用年数が長くとても古い事で起こる現象で防止できません。通常これを劣化と言っています。中にはポップ音と異なった音で、電源ON時、スピーカーからではなく、アンプのSW辺りから”ボッ”と言うスパークした様な低い音が時々出る物もあります。スパークの様な音は、スピーカーからではなく、メインSW周りからダイレクトに聴こえます。ひどくなると電源が入らなくなります。明らかに経年劣化によるSWトラブルです。スパークキラー素子も損傷していると思われます。これは、保護回路が有る無いに関わらず古い機器で発生します。 ◎電源ON時、スピーカーからのポップ音等は通常、故障として考えません。ミュート回路(リレー式や半導体式がある)が無い機種は、大小の差こそ有りますが、必ず出てしまいます。¥100万以上もする機器でもこのミュート回路を外すと、ポップ音は出ます。コンシュマー用のメーカー製品には必ずといってよいぐらいミュート回路が付いています。ただ、コスト削減の為、ガレージメーカーや自作KIT等には付いていない場合が普通です。オプションで用意されている場合もあります。 ◎業務用アンプは、一度電源を入れると簡単には電源を切らず、入れっぱなしで使います。又、Proの世界では「パワーアンプは最後に電源を入れ、最初に切る」が、あたりまえの作業として常識なのですが、リレーの接点不良によるトラブル防止の為、昔は、殆ど付いていない機器が多かった様です。 ◎Web上のQ&Aをみますと「ポップ音が出るのですが故障でしょうか?」の質問に対し、解答の多くは「Pro機器は、普段、電源入れっぱなしで使うので気にしない、これは普通なので故障ではありません」とか「パワーアンプは最後に電源ONし切る時は、最初にOFFして下さい」」と、言うコメントを多く見かけます。(ポップ音等・・・無視の世界?) ◎しかし、一般的にコンシュマーオーディオでは、電源NO/OFFをけっこう頻繁に行いますし、アンプの接続先が能率の高いホーンドライバー等につないでいる場合もあります。すると、とてもではないですが、電源をONする毎に”ボツッ”とか”パチッ”と、出る音はドライバーのダイヤフラムやエッジに良くありません。物理的にも・・・精神的にも耐え難いものがあります。 ◎古い業務用パワーアンプでお話しますと、業務用にしてはコンシュマー用オーディオにも十分通用する音質を有し、ファンレスタイプの静かなパワーアンプが存在します。YAMAHAで言う「P」シリーズと「PC」シリーズがそれです。「P」シリーズの方が「PC」シリーズより古いみたいです。 ◎古い機種でファンレスですが、私が実際に聴いてみて音が良いと思える機種は、P2050(45W+45W/8Ω)・P2100(85W+85W/8Ω)・P2200(240W+240/8Ωの「P」シリーズとPC1002・PC2002等の「PC」シリーズです。これらの機種は、海外のWebサイトでサービスマニュアルが手に入ります。回路図を見ますと、「P」シリーズには、残念ながらプロテクトリレーが付いておりません。ワーニングランプ(警告ランプ)はついてはいますが、スピーカ保護のリレーによる出力カットが無いのです。つまり、ミュートリレーが無いと言う事になります。 ◎その後の後継機種と思われる「PC」シリーズには、プロテクトリレーが付いています。電源ON時、5~7秒後にリレーがONし、ポップ音を出さない様になっています。又、異常が有るとプロテクションリレーが作動してリレーをOFFし出力をカットしてスピーカーを保護する仕組みになっています。 ◎「P」シリーズの内、入手したのは、”P2050”と”P2100”という機種です。出力はP2050が45W+45W/8Ω・P2100が80W+80W/8Ωです。周波数特性や歪率・SN比等、十分な性能を満たしておりコンシュマー機器と比較しても性能的に大差ありません。又、コンシュマー機器と比べて、とにかく格安で手に入る事が魅了でした。P2050の45Wは中高域に使うには十分な出力で、2タイプのLowパスフィルターまでも付いています。実際に使って見ると、音は太く厚味が有り、とても45Wとは思えません。低域もコンシュマー機器より馬力感があります。 ◎このP2050は、2台入手しましたが、音質はとても満足できます。しかし・・・電源ONした時のポップ音は、能率の高いドライバーには強烈です。”ボツッ”どころではありません。”バチッ”という凄い音です。故障か?。まだ、回路図等も入手していませんでしたので・・・凄くあせりました。上蓋を開けて中身をみましたら・・・アラーッ・・・ビックリです。リレーが何処にも見当たりません。 ◎念のため、DCドリフト分が出ていると困るので、早速に測定しましたが”+1.2mV”程度で全く問題ありません。当然、電源を切る時は、全く音はでません。電源電圧やバイアス電流も測りましたが、全て基準値でした。せっかく、良い音を出しているのに、ドライバー系には使えません・・・残念です。(能率の低いコーンスピーカ等では、気にならない程度の”ポ”の音しかしません) ◎又、使っているうちに、P2050の2台の内の1台から!プシュプシュ”とか”プッシュー”等の異音が微々たる音ですが、無音時にも関わらず、時々、聴こえて来る様になりました。そこで、このさい思い切ってメンテナンス(修理)をしてみんベーと・・・、そのついでにポップ音対策もやっちゃいましょう、とばかり、2台にミュートリレー回路を追加加工する事にしました。 <P2050にミュートリレーの追加加工> ◎電源ON時のポップ音を出さない様にするにはミュートリレーをアンプの出力端子の間に入れれば良いので回路的にはとても簡単です。リレーをONさせる遅延回路が少々めんどくさいだけです。尚、ミュートリレーの追加は、旨く作るとプロテクションリレーを兼ねる事もできます。Web上に自作回路がいくつも掲載されています。しかし、部品をチマチマ集めるのもめんどくさいので、KIT(キット)で探す事にしました。(探せば有る物ですネ!) ◎小型で安くて、簡単で、2回路用で、当然ですが基板も部品も全部一式付きで・・・。しかもDC検出のプロテクションまでも兼ねたKitです。それが、たった¥1300です。(製品は、「ミュートリレーKit」で検索しますと、結構ヒットします。) 私の場合は、価格が安くて小型で作り易いタイプを選拓しました。★入手先は、「イトウ電子部品・通販」にて注文しました★ ◎電源は、アンプの2次側電源のACを使います。(但しDC電圧に変換した時にDC24V~DC36V以内になる必要があります)実際に製作してみると実に簡単です。私の場合は、2回路用でしたがW接点にして電流容量を倍にする為、1回路用に変更して1台のアンプに2個づつ使いました。ミュートは、電源ON後、約1秒後にONしますが、コンデンサーの容量を3倍にして約5秒後にONするように変更しました。DC検出は、約DC1V(1000mV)以上になると作動するようです。これは、安全の為、そのままにしました。 ◎Kitを組み上げ、イザ取り付けようとYAMAHA P2050の電源トランスの2次出力のAC電圧を測ったところ、ACで33Vです。AC33VはDCにすると約DC46Vになってしまいます。ミュートリレーKitの電源には高過ぎて使えません。やむを得ず、手持ちの小型のトランスにAC18V(DC24V)が出せる物が有り、これを使いました。 ◎アンプ本体の出力基板の端子からスピーカケーブル接続端子へ行っている配線ケーブルを外します。(+側のみを外します)次に、この+の線をKItの”IN”へ接続し、”OUT”から新たなリード線を接続して、その線を先ほど外したスピーカーケーブル接続端子(+端子)へ接続します。”-端子”(GND)はそのまま手を加えません。説明通りに作れば簡単にできます。唯一、悩むのがミュートリレー基板を取り付ける設置場所です。 ◎YAMAHA P2050はシンプルな基板で割りとスカスカな感じな為、すんなりと場所がきまりました。全て両面テープで貼り付けました。意外と外れず、しっかり固定されます。 ◎次に、”プシュプシュ”音のする不良原因ですが、基板には電源回路をかねて大型の平滑電解コンデンサーと小型の電解コンデンサーが左右合わせて6個しかありません。大型の電解コンはDCの±電源の平滑用ですが小型の電解コンデンサーはサイズの異なるタイプが片ちゃん当たりそれぞれ1個づつです。この電解コンデンサーの1個が容量抜けしている感じです。このコンデンサーの頭を軽く叩くと”プシュプシュ”音が出たり出なかったりしています。又、基板と部品の間が液漏れの様な跡があり頭も若干膨らんでいます。(不良時の写真は撮り忘れてしまいありません) ◎大型の電解コンデンサー以外は合計4個しかないので、これを良い悪いに関わらず全て交換しました。(全てといっても、4個ですけど)交換するついでにオーディオグレードのコンデンサーにしました。内1個は、耐圧が低目でOSコンの耐圧で対応できましたのでOSコンを使いました。交換さいし、耐圧は高目にして容量もやや大きい値の物にしました。・・・・結果、あの悩ましい”プシュプシュ”音が見事に消えました。(コンデンサー周りを叩いても”ウン”とも”スン”とも言いません。・・・完璧です) 【写真を軽く掲載しておきます】 結果写真で・・・参考にならないかもしれませんが、とりあえず掲載します。  ●YAMAHA P2050が2台、我が家にやってきました。音はとても良いです。 ●Accuphaseと比較しますと高域の繊細さは、流石にAccuに譲ります。 ●低域は、たった45WのパワーはしかないのにAccuphase P260(130W)より馬力感があります。  ●P2050の中は、スッカスッカです。ピュアオーディオの入門クラスのアンプと言ったところです。 ●45W+45Wなのに電源トランスはデカイ重たいです。 ●コンシュマー用のゴチャゴチャした内部と違い、無駄の無いシンプル is ベスト・・・と、言った感じです。 ●基板上の黒い筒は電源平滑用の電解コンデンサーですが、「たったこれだけ?」いいんです・・・音がよければ! ●メンテがし易い上に回路がシンプルなのでサービスマニュアルが無くても何とかなりそうです・・・! ●多少回路技術の知識は必要ですケド・・・修理も改造もなんとかなりそうです。 ●大型電源トランスの左に見える小さなトランスは、追加したミュートリレー用電源トランス(AC18V-0-AC18V)です。 ●青く見える基板が、追加したKITを完成させたプロテクション回路兼ミュート回路基板。 ●左右1個づつ使い2回路2接点のリレー付きです。 ●このミュート回路の動作はAC電圧で動作しますので、DC電源化する回路は必要ありません。 ●規定のAC電圧を基板に直接入力するだけでかまいません。  ●ミュートリレー基板は、取り付ける場所に悩みました。 ●スカスカ基板の空きスペースに逆さま(部品面を下)に取り付けています。 ●リレーケースに両面テープを貼り付けて本体基板に取り付けています。 ●その他、大きな電解コンデンサーのやや右上と左上に交換したOSコンが見えます。 ●OSコンに換える前のコンデンサーは正常でしたが交換しちゃいました。  ●基板、右側(Rch)部分のUP写真です。 ●中央やや上にある電解コンデンサー(茶色)は元々は黒の日本製汎用電解コンデンサーが付いており”プシュプシュ”音の原因だったコンデンサーの場所です。 ●写真は、既に茶色の”SILMIC”電解コンデンサーに交換した後ですが、オーディオ用の耐圧・容量共に大き目のものに換えました。 ●同様に中央左の青いコンデンサー部分は不良ではありませんでしたがサンヨーOSコンに交換。 ●青のミュートリレー基板右上角近くにバイアス電圧調整用半固定VRがあります。(基準値等は、別サイトに記載しています) ●青のミュートリレー基板から出ている赤いリード線がIN・OUTでスピカーケーブル接続端子に接続しています。  ●基板、左側(Lch)部分のUP写真です。 ●小さいトランスは、ミュートリレー基盤用の追加電源トランスです。 ●トランスも面両テープで貼り付けています。 ●青いミュートリレー基板から赤いリード線が出ていますが上記写真同様のIN・OUTの線です。 ●ミュートリレー基板には、2回路を1回路にする為、リレーの接点を短絡させ2接点を並列使用に換えてあります。 ●容量を気にしなければ、Kit 1個分で左右(L/R)を制御できます。  ●真上から見たところです。しかし、何度見ても・・・スッカスッカです。(熱がこもらなくて良いかも・・・!) ●実際に、かなり大きな音量で鳴らしてもあまり熱くなりません。 ●ATTのVRは大き目の良い物が使われています。(今では入手不可能な部品の一つです) ●残りのもう一台も全く同様の改造と追加加工を行いました。 <P2050で出力にDCドリフト値が大きい場合の対策> ★YAMAHA P2050やP2100、P2200(P2100のメーター付き)にはバイアス電流調整VRは基板上に付いていますが、DCバランス調整用VR等は一切付いていません。かと言ってDCサーボ回路も有りません。 ●SP出力端子部で通常ならDCバランス値は、0±30~50mV以内なら問題ないのですが、調子が良い機器は左右、ともに0±10mV前後以内に収まっています。 ●例ですが、片チャンが0±2mVでもう片チャンが0±20mV程度の場合でも、これも規格内で正常なのです。ただ、マニアとしては、DCバランス値がが規格内でも左右があまりにも違いますと、精神衛生上とても気になります。どこか、劣化してきたのではないか、とか、トラブルの前兆をかかえているのでは・・・等々です。 ●DCバランス調整の無い機器の場合、DCバランスを取っている箇所が回路的に必ず有るはずです。そうでないと、0±30mVや50mV規格をクリヤーできないはずです。コスト的に考えても、多少は素子を厳選して特性を揃えていてもそこまで、シビアに厳選するとは思えません。又、経年使用での狂いもカバーできません。 ●P2050の回路図の写しが手に入りましたので、調べて見ましたところ、実に単純な回路を使っていました。 ※破線の四角い囲みのTrは終段Trの放熱器に付いていると言う意味です。  ★写真の赤鉛筆で赤○のダイオードで±のバランスを制御している様です。D5、D7、D9、D10の小さなガラス管(オレンジに黒帯のIS1555と言う一般的なスイッチングダイオード)ダイオードです。D5、D7は対でTR10、TR11のコレクタ電圧(又は電流)を制御し、D9、D10は対でTR14、TR15トランジスタのエミッター出力を監視し、TR10、TR11のベースフィードバックし暴走を防ぐ役割があります。 ★±独立していますのでDCドリフトにも関与しています。Tr12、Tr13、をコントロールしてTr14、Tr15のベース入力電圧(又は電流)を制御しDCバランスが暴れるのを抑えている様です。 ★AccuphaseのP260にも同様の回路が有り、規定値より出力がオーバーするとバイアスを切って終段Trの出力をOFFし出力が出ないようスピーカーを保護しています。(Accuの出力リレーはOFFになりません) ★赤○のこのダイオードは対で交換し特性が揃っていないといけません。片側のみ特性がずれていたり、劣化しますと、TR10、TR11のエミッタ電圧の基準がずれて、±のDCバランスが狂うようです。 ★実際の基板では四角いセメント抵抗の側と、TR5、TR7の近くにあります。片チャン当たり4本の一般的なスイッチングダイオードでを左右で8本交換しますほぼ、0±10mV以内におさまります。実際にACHは-5mVでBCHが+17mVのDCが出ていたのですが交換しましたら、ACHが+2mV、BCHが+0.2mVになっちゃいました。(完全に左右同じにはなりませんが、±5mV以内なら満足です) ★交換時は、特性のずれているCH側のダイオードを対の4本単位でまとめて交換した方が良いようです。 ※参考になれば幸いです。 ★.【PC1002やPC2002のトラブル対応:修理】 ※PC1002も中古で数台所有していますが、購入初期(難ありのジャンク購入なので当たり前ですケド)や、使用中にあっちこっちと、トラブルがでて来ます。それらの難ありも含め、トラブルをメンテナンス(修理)してみましたので、チョコッと記してみます。 ※運良く、どのトラブルも、半導体(Tr等)の損傷はなく、汎用受動部品やSW等の電機部品の対応で済みました。 ◎現在、P2050 2台の他に、PC1002を5台、PC2002を3台、所有していますが、このPCシリーズは別サイトで記して有るとおり、音質的にも電気的特性においても業務用アンプの中でも一・二を争う機種だと思っています。コンシュマー用(Accuphase)に比べても”罵倒する”ととは言いませんが、全く負けておりません。しかし、これらの機器は新品で入手する事は今では、ほぼ不可能です ◎新品は、当たり前ですが業務用でも高品質な機器はそれなりに高価です。と言ってもコンシュマー用よりとても安いです。コンシュマー用は、デザインやケースに懲り過ぎで又、生産数が少ない為か、高級機は高額になり過ぎ・・と思うのです。尚、海外製ブランド品は輸入代理店や販売店がボッタクリ過ぎで異常な価格設定が多く見受けられます。(普通車が、新車で買えちゃいます) ◎これらの機種は全て中古で入手しました。製造年代もバラバラです。外観は同じでもマイナーチェンジなのか製造場所の違いなのか、分かりませんが微妙に色合いが違う物もあります。(仕様は全く同じ) <中古ならではの不良症状・要因と対応> ※P2050の仕様のように最初からミュートリレーが付いていない機種は電源ON時のポップ音は不良症状に含めませんが、PC1002やPC2002でミュートリレー(プロテクションリレー)付きの機種でリレーONした時に出るポップ音的な音はDCドリフトが規定値以上に出ていますので不良と判断します。 ※目視や簡易テスターレベルで測定できて、且つ素人でもチョッと頑張れば修復可能な症状のみを記してみます。トランジスタ等の半導体電子部品不良による故障は、素人修理では無理に近いので記しておりません。 ●基板上には、部品を固定しているボンド(接着剤)が多数使われています。このボンドが古くなると熱や酸化で焦げ茶色や黒色ぽくなっている事が有ります。 ●これは、接着剤がの炭化が進んでいますのでガリガリこさいで剥ぎ取っておきます。 ●炭化すると部品のリード線等を腐食させ特性劣化を招いたりショートを起こし異常動作します。 1.電源ONの時は出ないが、OFF時に”ポツッ”と言う音が必要以上に大きな音で出る。 要因 1:暖まると、DCドリフトが発生しやや大き目のDC分が出力端子に出ている。 ★PC2002の場合は、DCバランス半固定VRで調整する。(調整用半固定VR有り) 調整しきれない場合はDCサーボICの±電源を安定させているダイオードの足が錆びて特性劣化している。 (ダイオード交換:同一部品は入手不可ですが互換品で代用可能です) ★PC1002の場合はNFB回路の電解コンデンサーが液漏れや固定ボンドの炭化により特性が劣化している。 (電解コンデンサーを交換する:容量及び耐圧が同等以上の物ならOK)。 要因 2:プロテクションリレーの接点に接触不良が起きている。 ★PC2002・PC1002共にプロテクションリレーのカバーを外しで接点部分を接点クリーナーで清掃する。 ★長年の使用により接点アームが変形し接触タイミングがバラバラなのでタイミングが合うようにアクチェータ (アーム)をラジペン等で修整します。バラバラだと、最初に接する接点に電流が集中して焼け易くなります。 (PC2002は4接点並列使用していますので、4接点同時に接触するようにします) 要因 3:基板上の部品固定ボンドが炭化し回路不良が起きている。 ★PC2002・PC1002・P2050共に部品に付着しているボンドを剥ぎ取ります。 又、ボンドが付着した部品の足を確認して腐食させている場合はその部品を同一の値の物に交換する。 足が黒くなっているだけの場合は、アルコルとブラシ(歯ブラシで可)で清掃する。 (薄茶色は炭化していませんのでそのままでOKです) 要因 4:DCサーボ回路のダイオードが劣化している。(PC2002のみ) ★PC2002は、OP-ICでDCサーボをかけていますが、このICのサーボ入力部に±を安定させるダイオード が使われており、ボンドが付着して腐食させ、特性劣化が起きている。 (ボンド剥ぎ取り、ダイオードを交換) (DCサーボのダイオードの特性劣化はNFBのDC制御が不安定になります) 2.電源ON時、時々”ポフッ”と言う感じの音が電源SW部から出る。電源が入らない時もある。 要因 :メインSW焼けによる接触不良(導通不良)になっている。 ※PC2002/1002./P2050/P2100(2200)は同じメインSWの押しボタン式ロックタイプSWが使われています。 ★PC2002とP2100は2回路をW接点使用しており空きがないのでSWを交換する。 ★PC1002は2回路の内、1回路のみ使用しているので空き端子側につなぎ換えて使用する。 (両方NGの場合はSWを交換する) ★P2050は2回路目をLED点灯SWにしており空きがないので交換する。 (LED回路を別にすれば可能) ※私も交換する為、メーカーに確認しましたが、純正メインSW部品は既に廃盤で入手不可です。 ※形は異なりますが、取付寸法や電気規格が同じ互換品をSWメーカーに複数個、特別注文しました。 3.片チャンの音が小さい。又は時々突然小さくなる。 要因 1:プロテクションリレー/ミュートリレーが接触不良になっている。 ★リレーの接点を接点洗浄剤を使い清掃します。 接点復活剤はウスーク塗る程度で余分な液は拭き取ります。 ★リレーは四角で黒色で直ぐに分かると思いますが終段のパワー出力基板の左右スピーカー端子 近くにあります。 (左右それぞれ1個付いています) ★リレーカバーを破損させないように優しくこじればカバー自体を外せますので、接点を清掃します。 要因 2:入力ATT(VR)が接触不良になっている。 ★ATTを本体から取り外して分解し接点部分を洗浄します。 グリスが回転部分に使われていますが、このグリスも拭き取りシリコン系油を軽く塗っておきます。 (古くなると硬く粘度が増しクリック感がなくなり動きにくくなります) 4.小さい音でプシュプシュとか、シャリシャー・サー・ザーと言った異音やノイズが出る。 要因 1:アースラインや各部コネクターや接続部の接触不良になっている。 ★フォーン端子及びフォーン/XLR切換え端子やMONO/STEREO切換えSW・GND-ONSW等、入力ライン 上にいくつもの接点を通りますので、全て清掃します。(必ずテスターで導通チェックをします) ★各基板上のコネクターを抜き挿しして接続しなおします。(必ずテスターで導通チェックをします) ★各基板を外し、半田の状態(イモ半田やヒビ・亀裂等のクラックチェック)をチェックします。 (安心・安全のために、再半田しておきます)・・・古いと、結構な割合で発生しています。 業務用アンプは酷使されますのでコンシュマー用より起き易いと思います。 要因 2:回路上(基板上)の電解コンデンサーが不良になっている。 ★電解コンデンサーを同一耐電圧・同一容量の物に交換する。 (耐電圧は高い分にはどれでも可能) ★電解コンデンサーが不良(劣化)になると、容量抜けが起きて動作を不安定にします。 ★不良(劣化)電解コンデンサーの見分け方は、頭や底の部分が膨らんでいる又は裂けている。 液漏れが起きて、コンデンサー周辺が変色している。 ★見た目正常でも特性劣化しているコンデンサーは、指等でコンデンサーを軽く叩くとノイズを出したり 急に正常動作に戻ったりします。 5.ATTツマミが空回りする。 要因 :ツマミの取り付け部が破損しロックネジが効かなくなっている。(酷使された証) ★ツマミを外し割れている箇所を慎重にエポキシ系接着剤でくっ付けて使用できればOKです。 ★崩れたような割れは確実に再発の可能性が大きいので交換します。 (既に同じのツマミはメーカーにも無く、廃盤です) ★既製品のツマミで代用します。 (今までに、ATT自体が壊れた経験はありません) ★ATT(VR)のシャフトが奥まっていますので長いタイプのツマミか、延長シャフトを使います。 (私の場合、20mmの延長シャフトと元のツマミに似た形の物を使用し交換ました) 6.その他の上記と併用して起きる不具合(不特定多数) 要因 :電子部品の能動素子(ダイーオード・Tr・FET・IC等)や受動素子(抵抗・コンデンサー・コイル等)が 劣化や不良(特性劣化が起きている・死んでいる等です)になっている。 ★不具合のある部品を交換します。 (不良箇所を特定するには、高度な技術を要します) ★電子回路の修理を行う場合、通常は回路図・専門的な計測機器と専門的な知識が多少が必要です。 ★不良箇所の特定さえできれば、部品自体の交換は、テスターが使えて半田付けや半田除去ができる 方であれば、それ程難しくありません。 ★素人でもできる不良箇所の見分け方は、とにかく、確りと目で見て観察する事です。 ★素子自体に焦げ跡、破損、亀裂がないか観察します。 (虫眼鏡等を使って観察します) ★素子の足(リード線含む)が、錆び・腐食がないか、どこかとショートや外れがないか、接触不良 (特にコネクタ・配線部)がないか・・・等を観察する。 ★怪しいと思われる箇所が見つかれば修復又は交換します。 ★テスターでSW類のON/OFFや導通等のチェックする。 ★部品(素子)自体の良否判断は、基板から外して単体の状態でないと測定しても正しい値はでません。 (基板の回路に廻り込みが起きて他の部品等の複合数値がでてしまい判断できません) ★自然劣化している場合は、不良箇所は見つけ難いですが、「昨日まで正常だった、さっきまで正常 だったのに突然、不具合(不良)が出た」等は、焦げる、焼ける等、意外と目視で判断できます。 専門技術や機器を持たない方は、とりあえずは、徹底的に目視による観察がポイントです。 【PC1002の対応時の写真ですが下記に掲載します】 PC1002順不同な掲載です。(見難くて申し訳ありませんが、参考にしてみて下さい)   ●基板のコネクター部と後部、接続部と各種モード切換えSWです。 ●結構、接触不良が起き易い箇所です。  ●PC1002の内部です。 ●大容量の電源トランスと大型電解コンデンサー(日本製)を2個使ってあります。 ●この電源部の大型電解コンデンサーは、日本製の場合でしたら、そう簡単に不良にりません。 (余程の事が無い限り交換不要) ●左右にある基板がLch・Rchの出力基板で、写真上の方に黒い四角い物が見えますがこれがミュートリレーを兼ねたプロテクションリレーです。 ●アルミの板の下に見えるのが、バイアス電圧調整用半固定VRです。 ●上側は3枚基板が見えますが上から順に入力基板・DC電源兼入力バッファー基板・AC電源基板です。 ●右下の小さな基板はATT(VR)用基板です。 ●左下は見づらいですが、メインSWです。 (SWガードカバーが付いているので見え難いです) ●ネジ止めと、どれもコネクターでつながっているだけなので、それぞれ基板単位で脱着できます。  ●出力線の下側に終段のパワー基板に付いているプロテクションリレーが見えます。(左右にあります) ●布テープで巻かれていますが、パワーユニット基板を本体ケースから外すとリレーカバーは、マイナス時計ドライバー等でこじれば簡単にカバーが外れます。 ●布テープはマグネット(スパークノイズ吸収用マグネット)を止めているだけです。 ●基板の透明なコネクターから端子3本ピンが立っていますが、GND・バイアス電圧・DCドリフト電圧を測定する端子です。   ●PC1002(PC2002・P2050・P2100共通部品)の純正ATT部ツマミです。 ●ツマミ側の取付ネジ部(いもビス)にヒビや割れが多く、これが空回りする原因になっています。 ●外すとATTのシャフトが見えますが、かなり奥まっています。  ●外したツマミ部分です。 (この写真のツマミは、特に破損はありませんが、よく見るとネジ穴周りにややヒビらしき跡が確認できます) ●ネジ部がプラの為、強くネジを締めこむと、ヒビワレや破損箇所が簡単に起きます。 (割れる前に、エポキシ系接着剤で補強しておくのも良い方法かと思います) ●メーカーで保守用交換部品のツマミは、改良されて透明なプラすチックから真鍮製の金属に変わっていました。 (現在は、どちらのタイプも入手不可能です)   ●つまみ交換は既製品の延長シャフト(20mm)と既製品のツマミ(28Φ×17mm)を使って代用します。   ●ツマミの外形がやや小さいので奥が透けて見えてしまいます。 ●隙間があると見た目安っぽく見えるので防塵カバーを兼ねて紙ワッシャーを取り付けました。100円ショップ等で売っているバインダーの表紙に使う青い分厚い紙を使いワッシャーの様な円盤状の紙板を作りツマミの奥にセットしました。 (硬い0.5mm厚程度のポリ板やプラ板があれば、尚見栄えが良いかもしれません) ●見づらいですが、ATTの取り付け部の断面構造図を適当ですが、実測しながら手描きで作成してみました。   ●汎用品のつまみに交換した後は、こんな感じになります。 ●PC1002は青色に統一しました。(左写真) ●PC2002は赤色に統一しました。(右写真) (P2050とP2100は破損していなかったので未交換です)  ●PC1002(PC2002・P2050・p2100共通部品)のメインSWです。 ●SWを本体から取り外し電源ケーブルが太いので万力で押さえているところです。 ●SWに付いている四角いキャラメルの様な部品(ビニールカバーが被せてある)は、スパークキラーです。この部品が劣化してくると、早い段階でメインSWの接点焼けが起き、接点が溶解し電源が入らなくなってしまいます。 ●PC1002やP2100、P2050に使われているのは2回路中1回路分だけです(PC2002/PC2002Mは2回路を既にパラ使用)ので、接触不良時は残りの空き回路を使えば修復します。 ●PC1002の1台は特にSWにトラブルは無かったのですが、トラブルがでる前に、空き端子と使用している端子を並列接続し、接点の容量アップを図っているところです。(中央の端子は使いません) ●PC2002等のハイパワーアンプは電流が多く流れるので、新品に交換しておいた方が無難です。   ●メインSWは純正部品が既に無い為、部品メーカーに特別に注文した押しボタン式SWです。 ●全体のサイズは純正より小ぶりですが電気規格・取り付け寸法・SWストローク等、完全互換があるSWです。 (加工無しでそのまま取付できます) ●見た目、純正より小型ですが2回路2接点タイプ/125V/10A/1回路毎:2回路並列使用なら125V/20Aにります。 ●接点の端子間には、必ず、耐圧125V以上のスパークキラー素子を取り付けます。  ●電源ON/OFFに、このタイプを採用しているYAMAHA業務用アンプのメインSWは同じタイプのSWを使用していると思われます。  ●写真は上に記載した右側のスピーカー端子付近と同じ写真です。 ●測定用3P端子の直ぐ下側のフィルムコンデンサー(赤茶色の部品)足部に薄茶色の部品固定用のボンドが基板に付着しているのが見えます。 (この程度の色でしたら、まだ、炭化しておりません) ★焦げている写真を撮り忘れて説明が難しいのですが、プリント基板上のこの部品固定用の薄茶色のボンドが、赤茶色や焦げ茶色(炭化が進むと黒っぽくなる)になっていましたら、とっとと、細目のマイナスドライバー等でこさいで剥ぎ取ってください。 (炭化し素子の端子(足)を腐食させたりショートしたり・・・トラブルを誘発します) ●部品と基板の間に新たにボンドをつける必要はありません。 (あえて付けるのなら炭化しない、硬くならず熱に強いバスコーク等のシリコーン系接着剤を使うと良いと思います) ★P2100・P2200・PC1002・PC2002/Mの機種は海外のネット上で部品リスト・回路図付きサービスマニュアル(英語版)がサイトによって、無料でダウンロードできます。 ★他の機種は有料(40$から50$ぐらい)なら手に入ります。 (例:YAMAHA PC1002 ServiceMnual 等で検索して見て下さい) ★不思議なのですが、海外サイトでメーカー別機種リストにはYAMAHA P2050と言う機種が見つかりませんでした。 (国内専用?) ◎以上、参考にしてみて下さい。 |

| <トップへ> |