|

|

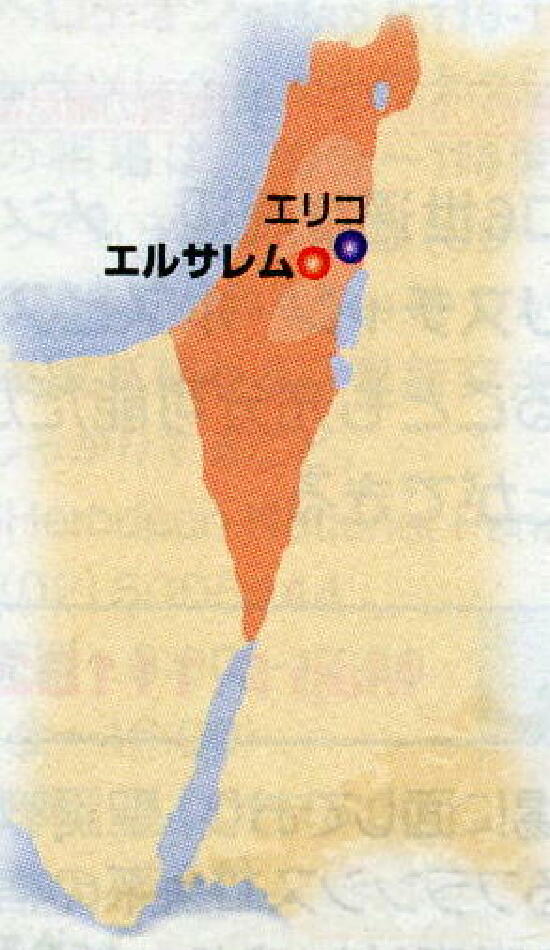

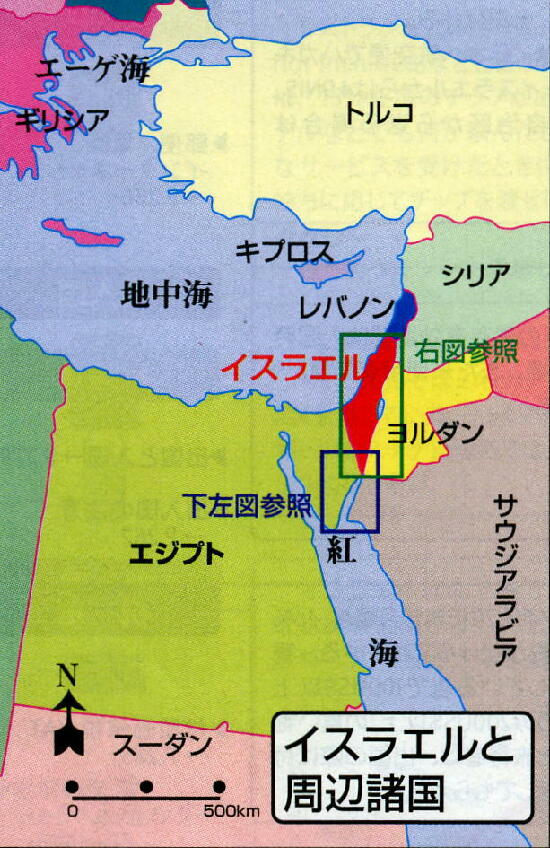

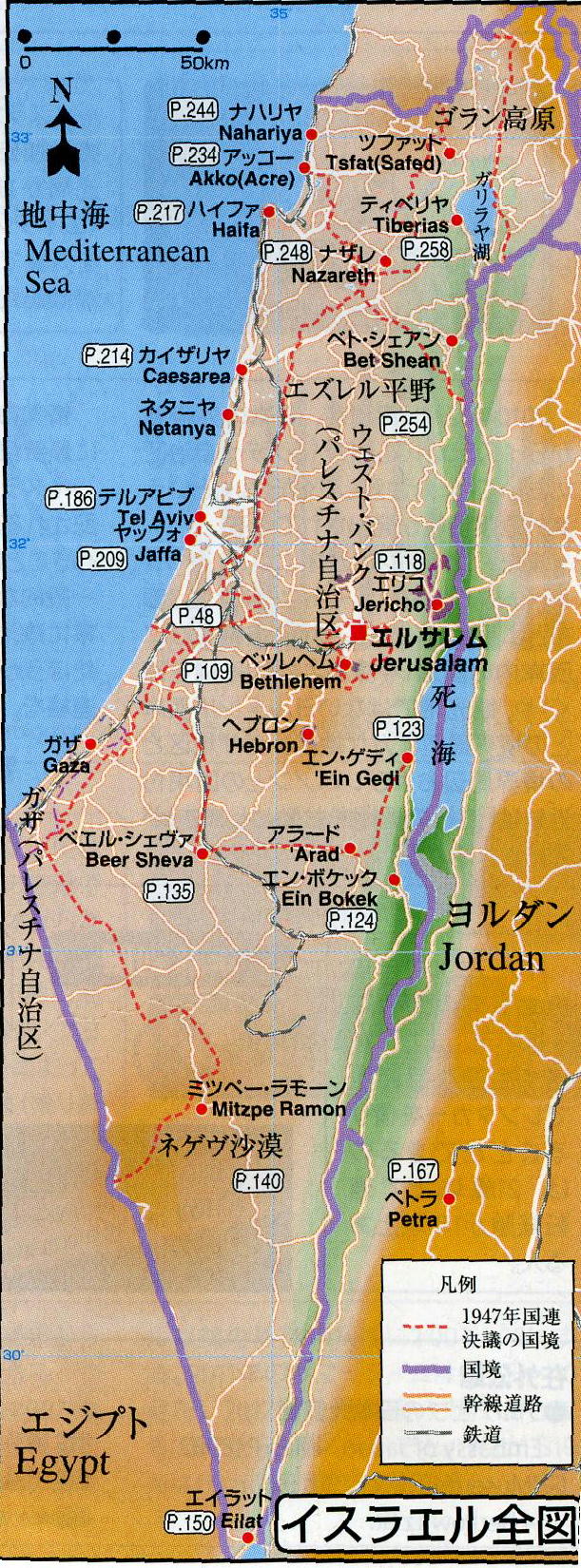

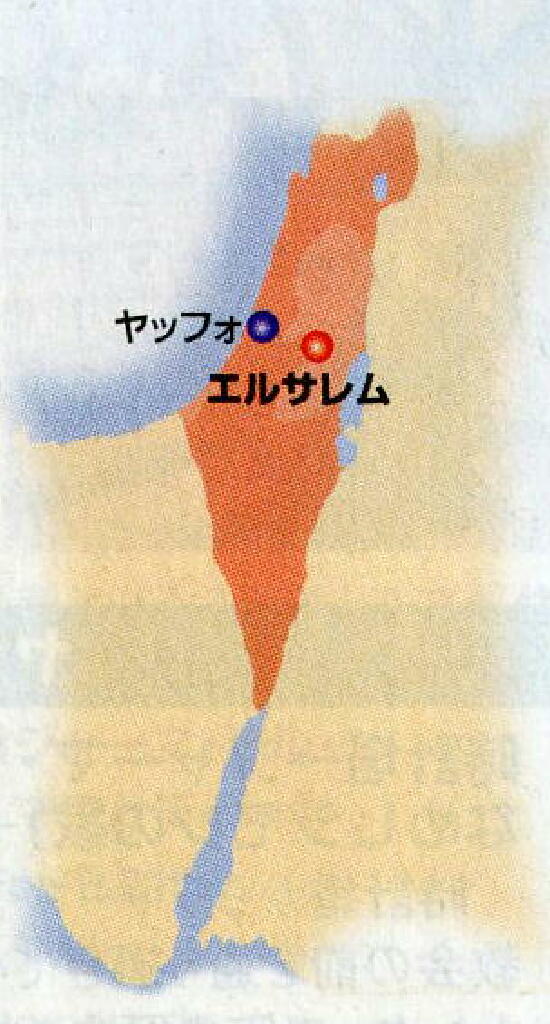

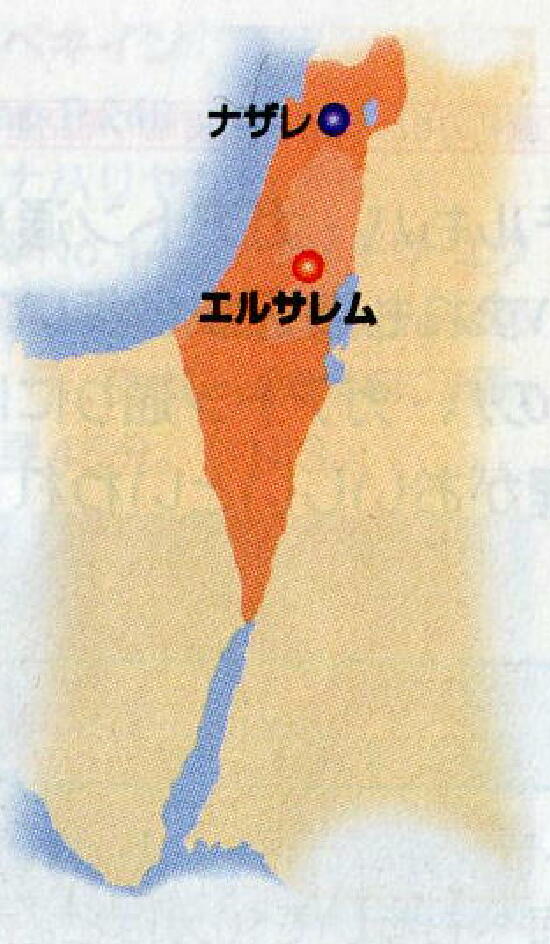

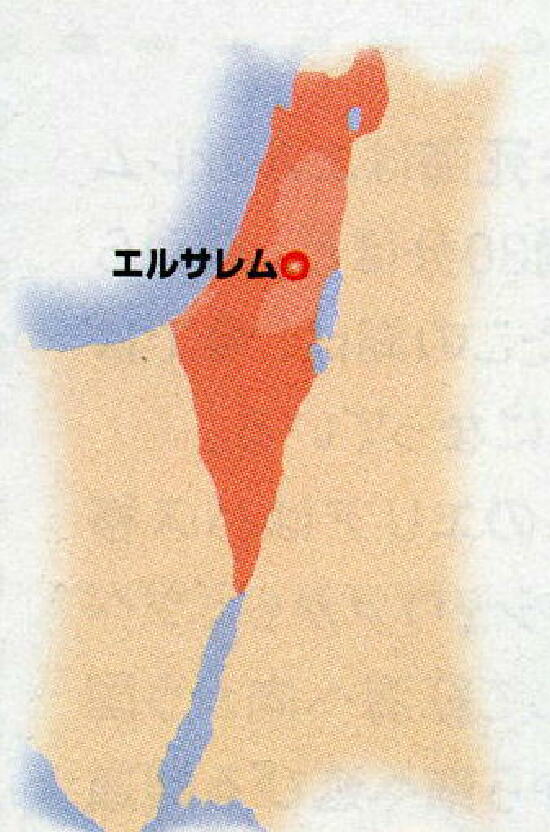

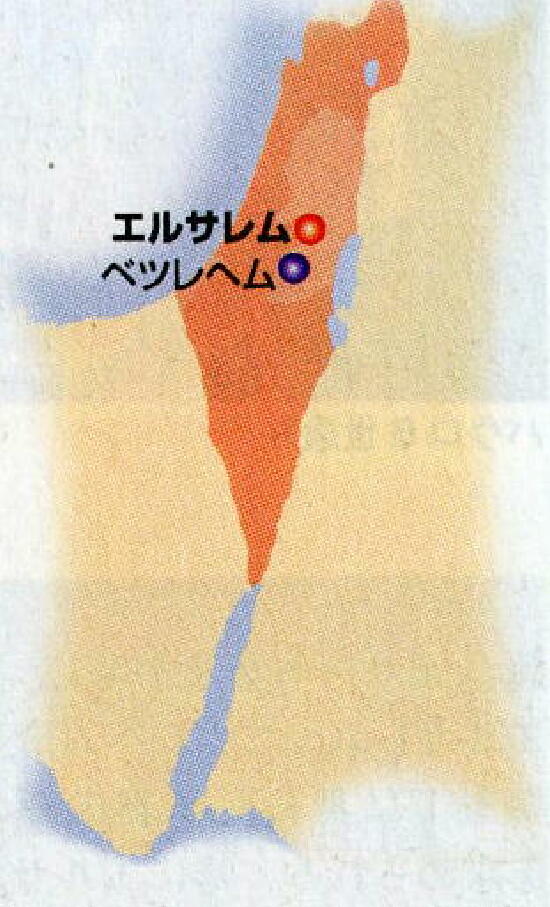

| なぜイスラエル旅行 2012年6月26日~7月3日(8日間) 知人からの誘いで、眼中にも無かったイスラエルの観光旅行に参加することになりました。海外デビューの中国に続いて、2回目の海外。ほとんどの人に、もっとほかに行くところがあるだろう?? (消費税増税の前にやることがあるだろう!……どこかの政治家の言葉によく似ていますが)と言われてしまいますが、まあ、とにかく、行って来ました。 イスラエルの概要 イスラエル……人口 約730万人 面積 四国よりやや大きい 首都 エルサレム……日本を含め国際的には、認められておらず、大使館は、テルアビブに置かれている。 民族 ユダヤ人 アラブ人など 宗教 ユダヤ教75% イスラム教17% キリスト教2% 通貨 シェケル 1シェケル=24円位 国会 一院制 議員120名 電圧 220V(50Hz)お湯が沸くのが早いです。 税金 付加価値税16% など いろいろ税負担が重い。 自動車の関税は、100%(つまり、倍の価格になる) 軍事費が25%の国家予算。ハイテク兵器で、国を守らねば……… と、酷税・重税でも、国民も納得しているのであろう。 最近、重税に対するデモや女性の徴兵制に反対のデモが起きているという新聞報道がされているが、現実は、どうなのであろうか。 イスラエルの歴史と建国の事情 ①この小さな国のイスラエルとパレスチナの紛争が世界的な影響力を持つのは、イスラエルが首都としているエルサレムがキリスト教・イスラム教・ユダヤ教の三宗教(信者40億人)の聖地だからである。世界の6割の人々がこの聖地に心をよせている。これは、今回初めて知った事実である。 ②ユダヤ人とは、ユダヤ教の信者と母親がユダヤ人である人をいう。今から3000年前の紀元前11世紀サウル王によって、現在のパレスチナ周辺にイスラエルが建国された。2代目ダビデの時に首都をエルサレムとし、その子ソロモンが、神殿を建てた。しかし、ソロモンの死以降、ユダヤ国家は分裂。 アッシリア・バビロニア・マケドニア・ローマ・………いろいろな国に滅ぼされ、キリスト教の広がりと共に、ユダヤ教徒への迫害が広がり、各地へと離散されて行く。 ユダヤ人は、なぜ差別され、迫害されるのか?なぜ、多数のユダヤ人が虐殺されてきたのか? ③よく言われるのが、イエスをローマ帝国に告訴したのはユダヤ教徒。さらに、銀貨30枚でイエスを売ったユダも、ユダヤ人。イエスを迫害し、抹殺したのは、ローマ帝国でも、ヘロデ王でもなく、ユダヤ人である、という主張。 また、メシア(救世主)は、イエスであると考えるキリスト教徒から見れば、メシアはまだ来ていないとするユダヤ教徒は、異端者として映り、迫害したのである。 ユダヤ教とは、イスラエルに興ったヤハウェ信仰を起源とするユダヤ人の宗教。ヤハウェを唯一絶対神とする一神教であり、モーセを通して授けられた律法(モーセの十戒)を守りつつ、メシア(救世主)の来臨を信じる。 ヒトラーのナチスによるユダヤ人迫害 ④ナチスのユダヤ人迫害は、歴史上最も有名なユダヤ人迫害である。ユダヤ人の迫害は1933年頃からはじまったが、初めは宗教というよりは人種的理由によっていた。1850年代、フランスの外交官ゴビノーは、人種的な優劣を論じた「人種不平等論」を発表し、その中で、アーリヤ人種の優越性を唱えた。ナチス政権はこの書をユダヤ人の差別と迫害を正統化するバイブルとして利用した。 1929年のアメリカ発の世界恐慌、特に、第一次世界大戦に敗れたドイツは、敗戦と経済破綻の原因がユダヤ人にあるとして、ユダヤ人迫害政策をすすめた。結果的に、600万人ものユダヤ人が、収容所で虐殺された。 イギリスの2枚舌 ⑤1922年からパレスチナを統治していたイギリスは、アラブとユダヤにも「いい顔」の二枚舌戦略を行ったが、第2次世界大戦後、収拾が付かなくなり、イギリスは、国連に解決をゆだねた。結果、1948年、国連は、パレスチナをアラブとユダヤの二つの国として、エルサレムを国際管理においた。映画「アラビアのロレンス」がその当時の様子を描いているそうである。 ⑥離散していたユダヤ人が国家を再建したいという願いは、エルサレムのシオンの丘を目指す……という意味から、シオニズムと呼ばれた。その指導者がヘルツルで、建国の父と言われている。1000万人もいるユダヤ人の国をどこにつくるか。アルゼンチンや現在のケニヤ、当時のウガンダが候補にあがったが、結局決まらなかった。 ついに建国 ⑦1948年5月14日ベン・グリオン総裁がテルアビブ博物館で、ヘルツルの肖像を背にイスラエルの建国を宣言、初代大統領にワイツマンが就任した。ベン・グリオンは、現在のテルアビブの空港名となっている。しかし、現在、エジプト以外のアラブ諸国は、イスラエルを認めてはいない。私の誕生日がちょうど1948年、イスラエル建国と同年になる。 不平等な分割 ⑧この国連の決議案は、当時パレスチナの土地の6%しか所有していなかったユダヤ人に国土の56%を与えるものであった。しかも、それは、明らかにユダヤの側に有利なものだった。ユダヤ人にあてられた場所は、水資源があって農耕などに向いている場所だったのに対し、長年このへんに住んできたパレスチナ人には、ほとんど砂漠に近い領域しか認められなかった。 国境を明示しないままイスラエルは、国家の樹立を宣言した。周辺のアラブ諸国はこれに抗議してただちに攻撃を始めたが、この第一次中東戦争でイスラエルは定められた「ユダヤ人国家」の1.5倍の面積をもつ領域を占領し、勝利をおさめ、現地住民からの組織的な土地の収奪をただちに始めた。 米大統領 トルーマンの意図 ⑨国連はユダヤ人の味方をした。そこにはアメリカの強烈な後押し、とくに大統領トルーマンの意図が強く働いていた。マスコミの連中がトルーマンに聞くと、「なんであなたはそんなにユダヤの肩ばかり持つんですか?」。トルーマンはこともなげにこう言った。 「だって君、アラブの肩を持ったって、票にはならんだろうが」。 選挙に勝つためには何が必要か。当時のアメリカには、約600万人のユダヤ系アメリカ人がいた。人口比でいうと3%未満に過ぎないが、このユダヤ系アメリカ人には、政界・財界・マスコミ、あるいは学界で活躍している人たちがたくさんいた。ちなみに、日本に原爆を落としたのが、このトルーマン大統領である。孫が、今年(2012年)の長崎被爆67周年に参列したようである。祖父の行為をどう思っているのかは、報道されていない。 ⑩「パレスチナの運命を決定したのは、国連全体ではなく、国連の一メンバーにすぎないアメリカだった。パレスチナ分割とユダヤ人国家創設に賛成するアメリカは、国連総会に分割案を採択させようと躍起になった。 分割案が採択に必要な三分の一の多数票を獲得できるかどうかあやしくなると、アメリカは奥の手を発揮し、分割反対にまわっていたハイティ、リベリア、フィリピン、中国(国府)、エチオピア、ギリシャに猛烈な政治的、経済的な圧力をかけた。ギリシャを除いたこれらの国は、方針変更を“説得”された。 ホロコーストへのつぐないが根拠 ⑪このトルーマンらがパレスチナ分割決議を推進するために利用した最大の政治的根拠こそが、「ホロコースト」だった。ナチス・ドイツが犯した歴史上最大の「民族皆殺し」という大罪、「ホロコースト」をつぐなうためという名目の根まわしにのって、欧米のキリスト教諸国はイスラエルの建国を支持したのである。 注目すべきは、アメリカと仲の悪いソビエトも賛成しているのはソビエト自身も「カティンの森の虐殺」で、2万人ものポーランド人を虐殺しており、その反省をこめて賛成したのでは、と、私は、思っている。 どの国がパレスチナ分割 つまり、イスラエル建国を認めたのか? 賛成 33票:オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、ベラルーシ、カナダ、コスタリカ、チェコスロバキア、デンマーク、ドミニカ、エクアドル、フランス、グアテマラ、ハイチ、アイスランド、リベリア、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウエー、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、スウェーデン、ウクライナ、南アフリカ、ソビエト、アメリカ、ウルグアイ、ベネゼラ 反対 13票:アフガニスタン、キューバ、エジプト、ギリシャ、インド、イラン、イラク、レバノン、パキスタン、サウジアラビア、シリア、トルコ、イエメン 棄権 10票:アルゼンチン、チリ、中国、コロンビア、エルサルバドル、エチオピア、ホンジュラス、メキシコ、イギリス、ユーゴスラビア ちなみに、日本とかドイツは当時まだ国連に加盟していなかった。 パレスチナ難民は、どうすればいい? ⑫イスラエルに追われたパレスチナ人は、現在約440万人が難民となっている。うちガザ地区に100万人、ヨルダン川西岸に70万人が住む。レバノンには12のキャンプに40万人。帰還権は国連総会決議が認めているが、イスラエルは拒否している。 パレスチナ暫定自治区 ⑬パレスチナ暫定自治区とは,イスラエルに住んでいるパレスチナ人がこの両地域において,独立をして自分達の国家を作りたいという考えに基づいて、とりあえず作ることができた,国家内の国家である。 1993年9月13日にPLOとイスラエルの間で、オスロ合意にもとづいた「パレスチナ暫定自治宣言」の調印式が行われ,この暫定自治区を治める,パレスチナ人の政府が正式にスタートした。 自治区のエリコに行った時は、検問所で、往きも帰りもバスの中に銃を持った兵士が入ってきて、バスの中を調べて出て行った。時には、パスポートを調べる場合もあるそうである。 |

| いざ出発! | |

|

|

| ↑ 6月26日 香港空港 これから乗るエル・アルイスラエル航空機。11時間かかって到着。 夜中の23時頃無事着陸したら、国歌?が流れて、拍手が起きたのは、なぜ? パスポートにイランのスタンプがあった青年は、朝まで詰問で、足留めされた。 |

↑ 6月26日 香港空港 間もなく搭乗 無事到着を祈ります。 |

|

|

| ↑ 6月27日 テルアビブの町 地中海に面した 港町 ヨットハーバーなどあり。国連が認める首都 大使館は、ここにあります。 | ↑6月27日 テルアビブ 朝 ジョギングしている人が多かった。 |

|

|

| ↑6月27日テルアビブ このホテルに泊まっていたと思い、入り口から部屋に戻ろうとしたら、到達せず。宿泊したのは、隣の旧館でした。朝の出発時で、少々あわてました。 | ↑6月27日テルアビブ 地中海の海岸 ヨットハーバーなど マリン関係の店が多かったです。 |

|

|

| ↑ 6月30日 エルサレム 最後の晩餐の部屋近くにいた 女性の兵士。 女性は、19~20歳まで、2年間の徴兵制度があるとのこと。男性は、3年間。 |

↑ 7月2日 外壁が各所に見られました。パレスチナ自治区との境目。 |

|

|

| ↑ 6月30日 エルサレム 屋上に温水器。太陽熱を利用しています。 ガイドは、湯沸かし器と言っていました。日照の強いのを利用して、太陽光発電をすすめては、と思いました。 |

↑ 7月1日 エルサレム ここにも、屋根に温水器がありました。 |

|

|

| ↑ 6月27日 カエサリア 元気な樹木には、給水パイプが配置されています。給水システムは、特許をとって、世界中に輸出されているそうです。 | ↑ 7月2日 マサダ 元気なナツメヤシの樹木 よく見ると 給水パイプがありました。 |

|

|

| ↑ 6月28日 イスラエルでバナナが栽培されているとは思いませんでした。 ホテルで出たバナナは、大きめで、味もまあまあで、食べられました。 |

↑ 7月2日 商店にスイカがありました。乾燥に強い野菜などが栽培されているようです。 |

|

|

| ↑ 6月29日 メギド バスから見る建物 乾燥に強い樹木 ユーカラかオリーブか | ↑ 7月1日 岩のドーム周辺 オリーブの木が実を付けています |

|

|

| ↑ 6月28日 ティベリア周辺 変わった黄色い花? | ↑ 6月28日 ティベリア周辺 よく見かけた花 名前は ブーゲンビリア |

|

|

| ↑ 6月30日 エルサレム バスから見たあるホテル | ↑ 6月30日 エルサレム 道路脇のゴミ置き場 船のような形 |

|

|

| ↑6月27日 カエサリア周辺の道路 運転手は、アラブ人のリファットさん | ↑ 6月29日ナザレ周辺の道路 何の道路標識? |

|

|

| ↑ 6月28日 ティベリア周辺のガソリンスタンド | ↑ 6月29日 ナザレ周辺のガソリンスタンド ガイドの話では、日本よりも1リットル50円ほど高いそうです。 |

|

|

| ↑ 6月27日 ヤッフォ周辺の火力発電所 イスラエルの6割をまかなっているそうで、石炭火力 向こうの海の船からパイプラインで、石炭を。石油は、アラブからは、買えないのかも?それとも、原油に頼らない政策があるのかも。 | ↑ 6月27日カエサリア周辺 電線に茶色のボールが、よく見られた。果たして何なのか? |

|

|

| ↑ 6月28日ティベリア 昼食 ここの味だけは、日本人に合った、と、みなさんが言ってました。 |

↑ 6月30日 エルサレム 土曜日なので、ホテルの食堂は、お休み 外のレストランでの晩飯の食事 おいしくありません。 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム の ヴィア・ドロローサ キリストが十字架を背負って歩かされた1㎞の道路 その脇にある商店 つまんで食べたくなるお菓子 合成着色料のような色が気になります。 | ↑ 7月1日 左と同じ道路沿いの店の商品 何でしょうか? |

|

|

| ↑ 6月29日 カナ周辺の店 暇そうに店番をしています。 | ↑ 7月1日 エルサレム 店の看板 どんな味のピザでしょうか。 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサの道路沿いの店 アラビア人的な衣装 | ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサの道路沿いの店 いろいろな飾り物のようです。 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサの道路沿いの店 パッチワークの布かジュータンか? | ↑ 7月2日 エリコ ここだけは、水がわき出ています。最後に立ち寄った買い物の店 これを最後にテルアビブからの帰路へ ほっとした瞬間 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム 昼食 日本食もどきのレストラン にぎりめしの天ぷら サーモン のすし |

↑ 7月1日 みそしる グレープフルーツのジュース 野菜の天ぷら ワカメとキュウリの酢の物 |

|

|

| ↑ 京都特急 京都を走る特急列車に思い出でもあるのか? オーナーは、イスラエル人 アジア風の板前が一人いましたが? | ↑ 京都表 どういう意味でしょうか。 ネットで検索しても出てこない |

|

|

| ↑ 看板の写真が 夜桜と特急電車が行き違っている場面 | ↑ お持ち帰り 寿司のパック 魚はサーモン |

遺跡巡り

ヤッフォ 目次に戻る このページのトップへ

| ヤッフォは、聖書に登場する古い港町。紀元前18世紀ソロモン王時代は、神殿の建設のレバノン杉などがこのヤッフォの港からエルサレムへ運ばれた。現在は、テルアビブの次に多いユダヤ人が住む町となっている。 |

|

|

| ↑ 6月27日 ヤッフォ 皮なめしシモンの家 シモンの客であったペテロ(イエスの一番弟子)をローマ軍の使者が訪れたことにより、キリスト教が異邦人に広がったと言われている。 | ↑ 6月27日 1798年 ヤッフォにナポレオンが上陸 この時ペストが流行 |

|

|

| ↑ 6月27日 ヤッフォ 石造りの家が続きます。 | ↑ 6月27日 ヤッフォ 聖ペテロ教会へ続く道 ナツメヤシだけの暑い階段 |

| 聖ペテロ教会 目次に戻る このページのトップへ | |

|

|

| ↑ 6月27日 ヤッフォ 聖ペテロ教会 聖ペテロがヤッフォを起点に伝道の旅に出る。これを記念して建てられた教会。 | ↑ 6月27日 ヤッフォ 聖ペテロ教会の中 |

|

|

| ↑ 6月27日 ヤッフォ 聖ペテロ教会前を行く一匹の犬 やせている。 聖ペテロが、ここを起点に伝道の旅にでる。 ヤッフォは、1798年にナポレオンが、ここに上陸した。 |

↑ 6月27日 ヤッフォ 猫があるいていました。イスラエルの犬や猫は、やせている |

|

|

| ↑ 6月27日 ヤッフォ 聖ペテロ教会の中 | ↑ 6月27日 ヤッフォ 聖ペテロ教会の中 |

|

|

| ↑ 6月27日 ヤッフォ ケドゥミーム広場周辺の現代芸術 | ↑ 6月27日 ヤッフォ アンドロメダの岩 ギリシャ神話 アンドロメダがしばられていた岩 |

カエサリア

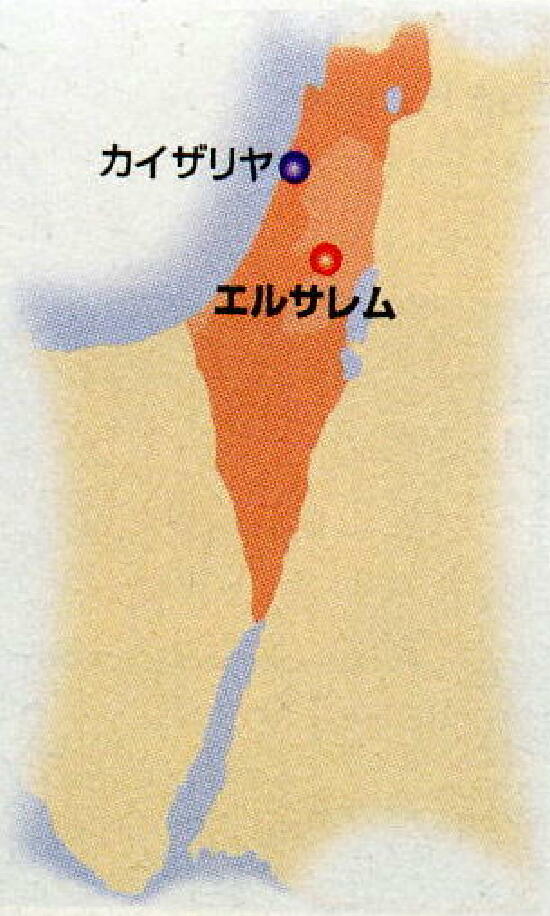

| カイザリヤは、ローマ皇帝カエサルにちなんだ地名。紀元前37年頃、ローマから統治を任されたヘロデ王は、アテネに匹敵するような町をここに作ろうとした。以下の遺跡は、ヘロデ王時代に造られた物。つまり、西暦0年頃、今から2000年前の物と言える。 |

| カイザリヤ遺跡 目次に戻る このページのトップへ | |

|

|

| ↑6月27日 カイザリヤ 導水橋残っているのは、わずかだが、当時は、9㎞にわたって 3本の陶管で水が引かれていた。 | ↑ 6月27日 カイザリヤ 要塞 弓矢の通るすきまが見られる |

|

|

| ↑ 6月27日 カイザリヤ 円形劇場。右の地中海をバックに、海からの風を計算に入れた構造。ここで、多くの人がライオンと戦わされた。1960年に発掘された。 | ↑ 6月27日 カイザリヤ 縦長のアーチ 構造的に強いらしい。要塞の内部。 |

|

|

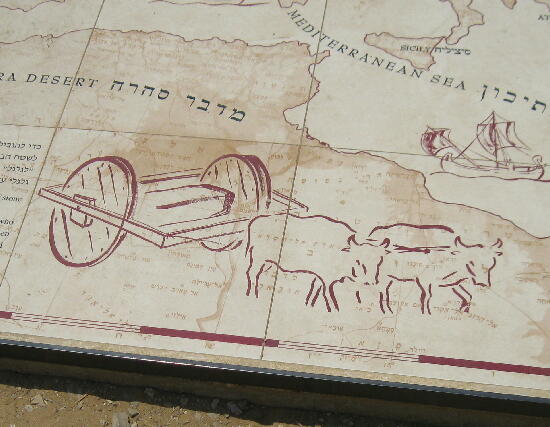

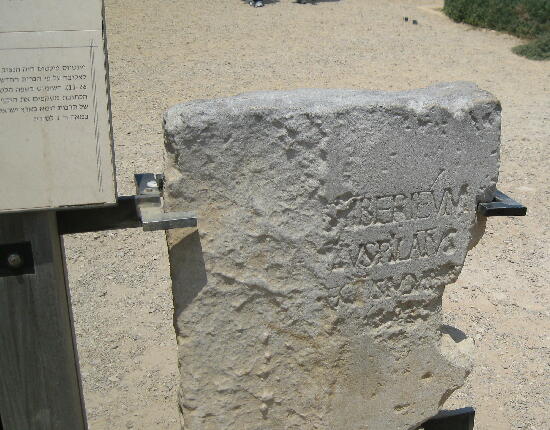

| ↑ 6月27日 カイザリヤ 石は、このようにして運ばれた。 | ↑ 6月27日 カイザリヤ イエスのはりつけの裁判をしたローマの総督 ポンテオ・ピトラの名を刻んだ石碑。本物は、イスラエル博物館に。実在の人物の名前が刻まれていたことに価値があるらしい。 |

|

|

| ↑ 6月27日 カイザリヤ 紀元後400年頃ビザンツ時代(東ローマ帝国時代)の浴場の建物跡。 | ↑ 6月27日 カイザリヤ 地中海を臨むカイザリヤ国立公園 手前の植物群には、灌漑のパイプが設置されていました。 |

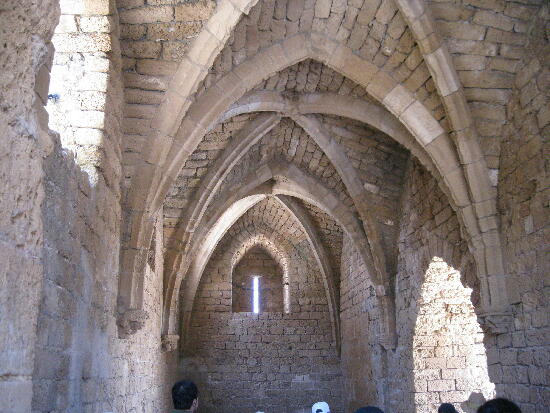

| アッコの旧市街は、2001年に世界遺産(文化遺産)に登録された。旧約聖書にも出てくるほどの歴史のある町で、4000年前から町の形をなし、紀元前1700年頃のフェニキア時代に貿易港として繁栄した。18~19世紀のオスマン・トルコ時代から、城壁に囲まれた都市になった。その後ギリシャ・ローマ・アラブ勢力など多くの民族がこの地を支配したが、特に有名なのが十字軍とイスラム勢力による争奪戦である。アッコには多数のパレスチナ人が今も住んでおり、古いモスク(イスラム教の礼拝堂)なども存在している。また地下から十字軍時代の町並みが発見され、複雑な町の歴史を物語っている。 |

| アッコ旧市街十字軍の遺跡 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

| ↑ 6月27日 アッコ ジャーマ・アル・ジャッザール 緑色のドームのイスラム寺院は、1781年 オスマン朝の総督ジャッザール・アフマド・バーシャーが建てた。中は、ドーム状で、シャンデリアや大理石などで、美しいようだが、入らなかった。 | ↑ 6月27日 アッコ 12世紀頃 十字軍が造り上げた要塞 |

|

|

| ↑ 6月27日 アッコ 十字軍の騎士のホール | ↑ 6月27日 アッコ 十字軍のオスマン朝時代に要塞として使われた所で、現在では、コンサートホールとして使われる時がある。 |

|

|

| ↑ 6月27日 アッコ 縦長のアーチの丈夫な作り | ↑ 6月27日 アッコ ホールの説明らしいが、よく分からない。 |

|

|

| ↑ 6月27日アッコ イギリス統治時代に監獄用要塞として使われていた 。 | ↑ 6月27日 アッコ 修復工事中 アーチ工事は、複雑な感じです。 |

|

|

| ↑ 6月27日 アッコ スーク(商店街)道路沿いにあった商品 ナツメヤシやいろいろ? | ↑ 6月27日 アッコ 地中海に面した南西の端には、港らしく灯台が。 |

| ティベリアは、ガリラヤ湖地域の中心地。ガリラヤ湖は、南北20㎞ 東西12㎞のパレスチナ最大の淡水湖である。ティベリアの歴史は、約2000年前、ヘロデ王(ユダヤの国を治めていた王)の息子が時のローマ皇帝ティベリウスに敬意を表して、ティベリアの町を建設した時から始まる。この地は、ユダヤ教やキリスト教にも関係しているものが多い。 |

| ティベリア ガリラヤ湖 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

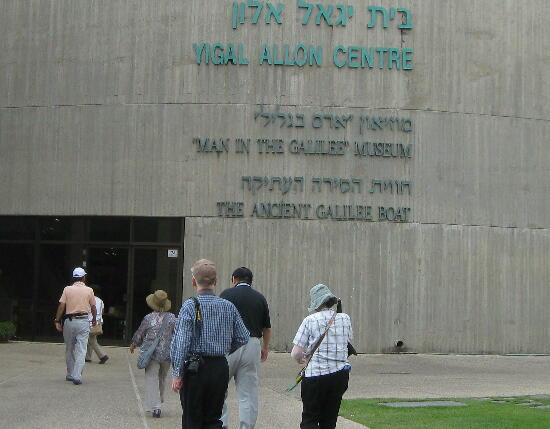

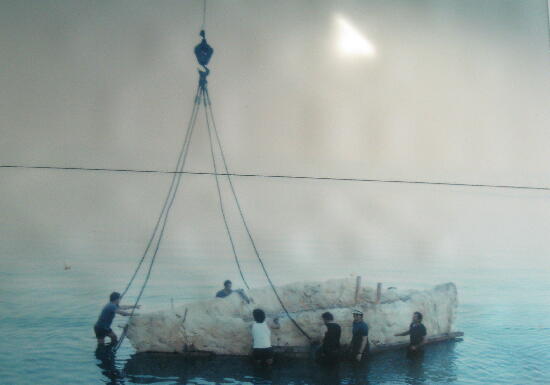

| ↑ 6月28日 ティベリア キブツ内のイーガル・アローン博物館 イエス時代の船を展示している博物館j。キブツとは、イスラエル独特の集団農業共同体で、食事・育児・教育などを共同で行っているが、年とともに変化しつつあるようである。 | ↑ 1986年1月、ガリラヤ湖畔のキブツ・ギノサルで2000年前の古代船が湖底の泥の中から発見された。未曾有の渇水で、湖底の相当部分が干上がったためで、世界中で大きく報道された。2000年前といえば、イエスが宣教活動をしていた時代にあたる。イエスがこの船を使ったかどうかはわからないが、当時の生活を知る資料として貴重である。 |

|

|

| ↑ 6月28日 ティベリア 湖底から引き上げるとき、壊れないように発泡スチロールを吹き付けて、陸揚げした。ちなみに、この船は、二人の漁師兄弟によって発見された。 | ↑ 海抜マイナス213m 死海に次ぐ 低い湖。船で30分ほど遊覧。客に合わせて、その国の国歌を流し、旗を揚げるサービスをしている。向こうは、ゴラン高原。 |

| 山上の垂訓教会 目次に戻る このページのトップへ | |

|

|

| ↑ 6月28日 ティベリア 山上の垂訓教会(さんじょうのすいくん教会) 1930年に完成した8角形の教会。教会内に、8つの句がラテン語で記されている。その句以外に、「求めよ さらば与えられん」 「狭き門より入れ」などの有名フレーズが、ここでうまれた。イエスが12人の使徒を選んだのもこの丘だと言われている。 | ↑ 山上の垂訓教会 その内部。 垂訓(すいくん)とは、教訓を説き示すこと。 |

|

|

| ↑ 6月28日 ティベリア 山上の垂訓教会の外で行われていたミサ 場所を変えて いろいろなグループがミサを行っている。 聖書の一節でも 読んでいるのかも。 | ↑ 6月28日 ティベリア 山上の垂訓教会外にあった 昔、オリーブをしぼった石の遺跡。 |

| パンの奇跡の教会 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

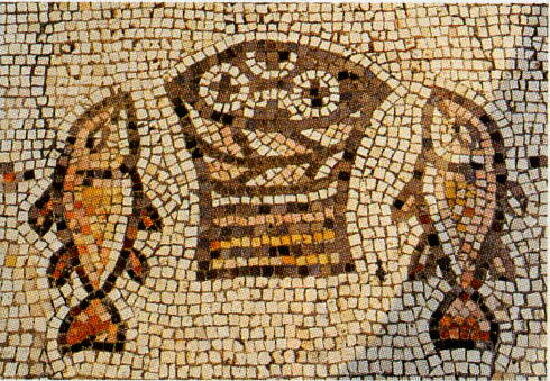

| ↑ 6月28日 ティベリア パンの奇跡の教会 | ↑ 6月28日 ティベリア パンの奇跡の教会 イエスが2匹の魚と5つのパンを祝福して増やし、説教を聞きに来た5000人を満腹にさせた奇跡にちなんで建てられた教会。350年には、教会があり、500年頃に修復された。かすかに、床のモザイクが見えます。 |

|

|

| ↑ 6月28日 ティベリア パンの奇跡の教会 2匹の魚と5つのパンのモザイク | ↑ 6月28日 ティベリア パンの奇跡の教会 床には、ビザンツ時代のモザイク 上のは、鳥。 |

| ペテロ首位権の教会 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

| ↑ 6月28日 ティベリア ペテロ首位権の教会 ガリラヤ湖畔を歩いていたイエスが漁師のペテロ兄弟に会った場所。 | ↑ 6月28日 ティベリア ペテロ首位権の教会 祭壇は、岩でできているが、この岩の上で、イエスが弟子に食事を与えたとされ、キリストの食卓と呼ばれている。 |

|

|

| ↑ 6月28日 ティベリア イエスがペテロに宣教を託している銅像 | ↑ 6月28日 ティベリア 教会の横は、ガリラヤ湖 |

| 聖ペテロの家教会 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

| ↑6月28日 ティベリア カペナウムのペテロの像。ペテロはイエスの一番弟子で、イエスなきあと信者をまとめ、キリスト教の布教に務めた。ヴァチカンの初代教皇でもある。ペテロの右手には、2本の天国の鍵を、左手には、イエスから引き継がれる羊飼いの杖を持っている。 ペテロの足元には、セントピーターズ・フィッシュ。 | ↑6月28日 ティベリア カペナウム ローマ時代の遺構と聖ペテロの家教会。ペテロの住んでいた家の跡に建てられた教会。 |

|

|

| ↑ 6月28日 ティベリア 聖ペテロの魚 ガリラヤ湖でペテロが釣り上げた魚が銀貨をくわえていて、宮殿にそれを納めたというめでたい魚 淡水魚 味は、アジに似ている。養殖物とのこと。から揚げのようだ。ライムをしぼって。 | ↑6月28日 ティベリア 聖ペテロの家教会の礼拝堂の祭壇 |

|

|

| ↑6月28日 ティベリア 聖ペテロの家教会。 ペテロの住んでいた家の跡に建てられた教会。ガラス越しに家の跡が見えます。ペテロは、自分の家を掘り起こされて、人々に見られて、どこかで、文句を言っていることでしょう。 | ↑6月28日 ティベリア 聖ペテロの家教会の礼拝堂の祭壇 |

|

|

| ↑6月28日 ティベリア 聖ペテロの家教会 ペテロの住居跡 | ↑6月28日 ティベリア 聖ペテロの家教会 なぜか猫が |

| シナゴーグ跡 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

| ↑6月28日 ティベリア 3世紀(ローマ時代)のシナゴーグ跡。シナゴーグとは、ユダヤ教の会堂。シナゴーグは、ギリシャ語で集会を意味する。 | ↑6月28日 ティベリア 3世紀(ローマ時代)のシナゴーグ跡 ユダヤの燭台が彫られている円柱 |

|

|

| ↑6月28日 ティベリア イスラエルの星のマークが見られる。 | ↑ 6月28日 ティベリア ヤルデニット ガリラヤ湖の南端でヨルダン川に流れ出す所にある、ヤルデニットと呼ばれる洗礼の場所。イエスがヨハネから洗礼を受けたのは、もっと下流であるが、同じ水の川ということで、ここで洗礼を受ける人が多い。 |

ナザレ

| ナザレは、聖母マリアがイエスの誕生を大天使ガブリエルに告げられた場所であり、イエスが伝道活動を始めるまでの約30年間を両親と暮らした町である。初期のキリスト教徒たちは、「ナザレ人」あるいは「ナザレ派」と呼ばれていた。エルサレムの原始キリスト教団を率いた、キリストの12使徒のひとりヤコブもナザレの出身だった。 |

| 婚礼教会 目次に戻る このページのトップへ | |

|

|

| ↑ 6月29日 カナ 婚礼教会 フランシスコ派修道会の婚礼教会 ギリシャ正教会の婚礼教会もあるが一般公開は、されていない。 | ↑ 6月29日 カナ 婚礼教会 前の二人は、結婚の儀式をしているようだ。 |

|

|

| ↑ 6月29日 カナ イエスの母マリアとイエス、4人の弟子たちが結婚式に招かれてカナに来ていた。祝宴の最中に、たまたまブドウ酒が尽きてなくなる事態になった。これでは招待客に非礼になるので、マリアがこのことをイエスに告げると、石の水がめを見つけて手伝いの女性たちに水を入れるように告げる。言われた通りに水を入れ、それを汲んで宴席に運ぶと、それがブドウ酒に変わっていて世話役に喜ばれたという。これがイエスの最初の奇跡と言われ、これで弟子たちはイエスを信じるようになったという。当時の結婚式は数日かけて飲み食いが行われたらしく、お酒もたくさん要ったと思われる。 | ↑ 6月29日 カナ 婚礼教会 その時の水がめ? |

|

|

| ↑ 6月29日 カナ この場所は古代にはユダヤ教のシナゴーグ(教会)だったようで、その遺構の上に建てられたキリスト教の教会となっている。その証拠に、ここには2000年前のシナゴーグと言われる遺構の一部が残っている。 | ↑ 6月29日 カナ 婚礼教会 地下の遺構 遺構とは、人間が残した物で、動かすことができない古い建物などのこと。 |

| 受胎告知教会 目次に戻る このページのトップへ | |

|

|

| ↑ 6月29日 ナザレ 受胎告知教会 326年コンスタンティヌス大帝の母ヘレナの要望により、聖母マリアの実家跡とされる場所に教会が建てられた。現在の建物は、14年かけて1969年に完成したフランシスコ会の受胎告知教会。 天使ガブリエルはマリアに「おめでとう、恵まれた方。神があなたとともにおられます」と。マリアがとまどい、驚くと「心配する必要はない。すべてはうまくいく。あなたが神から恵みを受け、身ごもり、男の子を生み、その子をイエスと名づける。~しかも神は、彼にダビデの王位を与え、彼はヤコブの家であるユダヤを永遠に治める」と告げる。マリアはまだ処女だったので、当惑すると「神にとって不可能なことはひとつもない」と答えた。 |

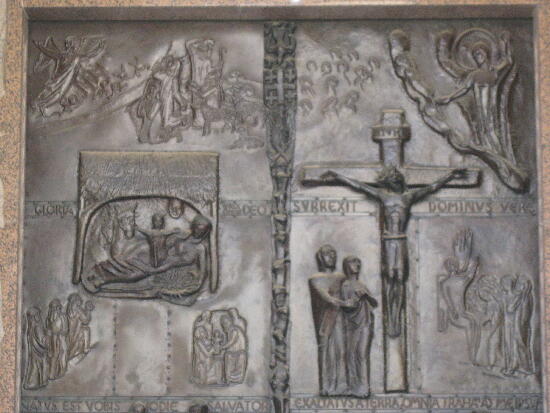

↑ 6月29日 ナザレ 受胎告知教会 正面には青銅製の重厚な入口門が3ヵ所あり、それぞれの扉にはイエス・キリストの生涯における主なイベントの絵が彫り込まれている。 |

|

|

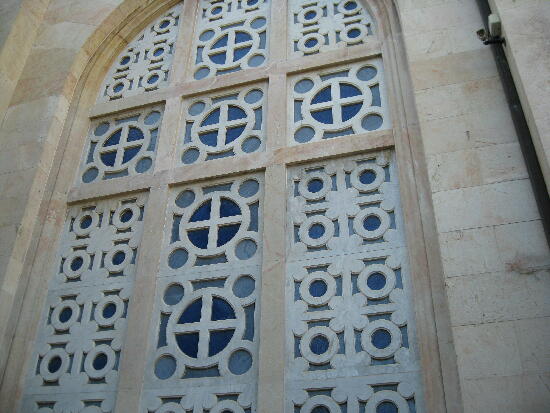

| ↑ 6月29日 ナザレ 受胎告知教会 正面入り口付近 マリア像が置かれている。 | ↑ 6月29日 ナザレ 受胎告知教会 壁面の窓枠の中にエルサレム十字がある。十字の下の両手はイエス(左手)と聖フランシス(右手)を表す。その下の球は地球を表している。 エルサレム十字とは、4つの小さな十字によって囲まれた大きなギリシャ十字で、小さな4つの十字は福音書の4冊の本を意味するらしい。大きな十字はエルサレムを意味するとか。 |

|

|

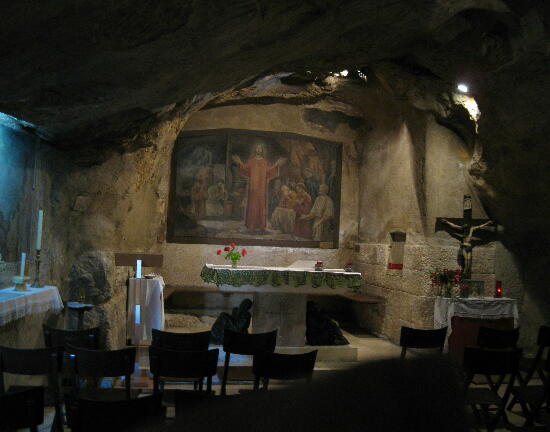

| ↑ 6月29日 ナザレ 受胎告知教会 マリアが住んでいたとされる洞穴 マリアが受胎告知を受けたと伝えられる洞窟 祭壇が置かれている。 | ↑ 6月29日 ナザレ 受胎告知教会 内部の壁画 |

|

|

| ↑ 6月29日 ナザレ 受胎告知教会 2階の側壁には、世界各国から送られてきた マリヤの肖像画が 飾られている。上のは、フィリピンから。 | ↑ 6月29日 ナザレ 受胎告知教会 日本からも長谷川ルカによる「華の聖母子」像があり、和服姿で描かれている。これは細川ガラシャ夫人がモデルと言われている。この和服モザイク画の袖の部分が豪華にもすべて真珠を貼り付けて描かれている。 |

|

|

| ↑ 6月29日 ナザレ 受胎告知教会 百合の花を形どる天井。外部から見るとここが三角のとんがり帽子の屋根になっている | ↑ 6月29日 ナザレ 受胎告知教会 外部から見ると三角のとんがり帽子の屋根になっている。 アヴェマリア のAの字 の形をとっている。 |

| 聖ヨセフ教会 目次に戻る このページのトップへ | |

|

|

| ↑ 6月29日 ナザレ 聖ヨセフ教会 マリアの夫ヨセフが大工の仕事をしていたところとされる場所に建てられたフランシスコ会の教会。現在の建物は、1914年に建てられた。 | ↑ 6月29日 ナザレ 聖ヨセフ教会 窓に飾られた マリア イエス ヨセフの3人 受胎告知教会と同様に ビザンツと十字軍時代の遺跡の上に建てられている。 |

|

|

| ↑ 6月29日 ナザレ 聖ヨセフ教会 中の 礼拝所 | ↑ 6月29日 ナザレ 聖ヨセフ教会 ステンドグラス? 新約聖書マタイ1章18~25節;マリアは妊娠し腹がせり出してくる。ヨセフはマリアとの婚約解消を考えるが、ヨセフの夢に天使ガブリエルが現われ次のように告げる「ダビデの子ヨセフ。恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるからである。マリアは男の子を生みます。その子をイエスと名づけなさい。その方こそご自身の民をその罪から救ってくれる方です」と。 |

|

|

| ↑ 6月29日 ナザレ 聖ヨセフ教会 イエスがヨセフの大工の仕事をこのように手伝ったかも…予想の絵画 | ↑ 6月29日 ナザレ 聖ヨセフ教会 ビザンツ時代の礼拝所 |

|

|

| ↑ 6月29日 ナザレ 聖ヨセフ教会 中庭には、太いオリーブの木が。 | ↑ 6月29日 ナザレ 聖ヨセフ教会 ぶどう酒を造っていたサイロ |

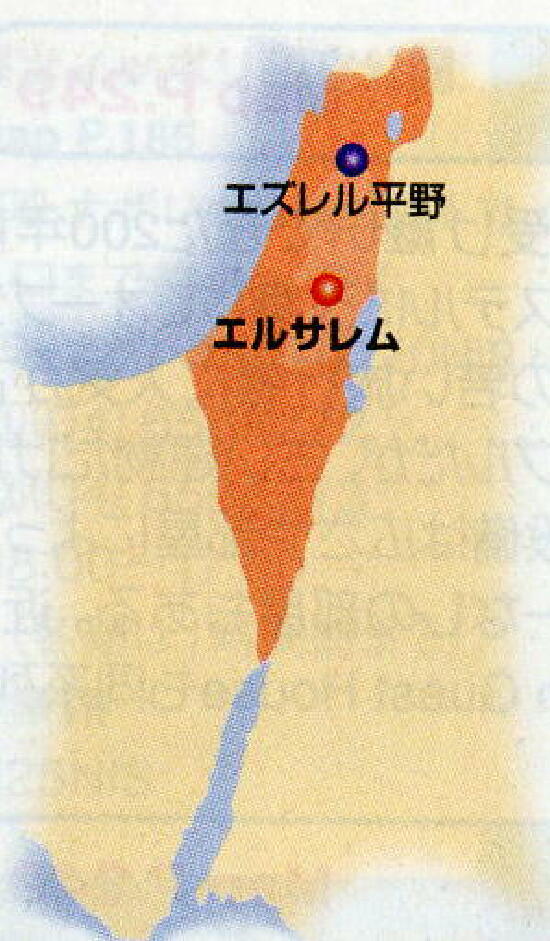

エズレル平野

ベト・シェアン メギド

| エズレル平野は、イスラエルで最も広い平野で、ギブツの広大は畑が広がっている。この辺りは、パレスチナ自治区を接しており、アラブの小さな村が多い。また、ユダヤ人の入植も盛んで、ギブツが点在している。 |

| ベト・シェアン国立公園 | 目次に戻る このページのトップへ |

|

|

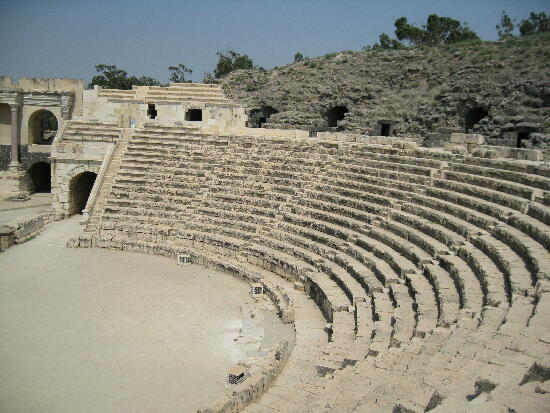

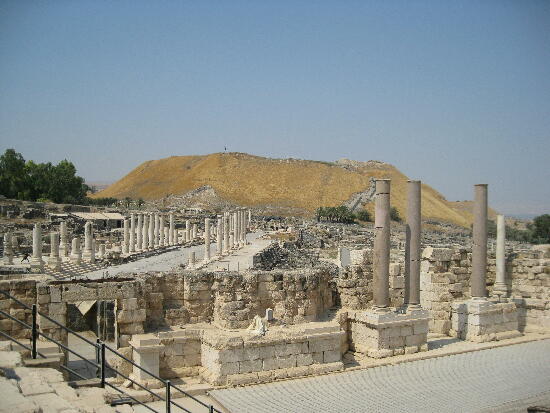

| ↑ 6月28日 ベト・シェアン 3世紀頃のローマ時代の円形劇場 8000人収容できる。 | 6月28日 ベト・シェアン国立公園 何層にもわたって異なった時代の遺跡が発掘された。エジプト時代の神殿跡、サウル王(イスラエルの最初の王)時代の陶器類、ギリシャ、ローマ時代の遺跡、十字軍時代の要塞の跡、そして最上層からアラブの征服以降オスマン朝までの時代の道具類が出土している。最も古いのは、紀元前5000年頃の物と考えられている。 |

|

|

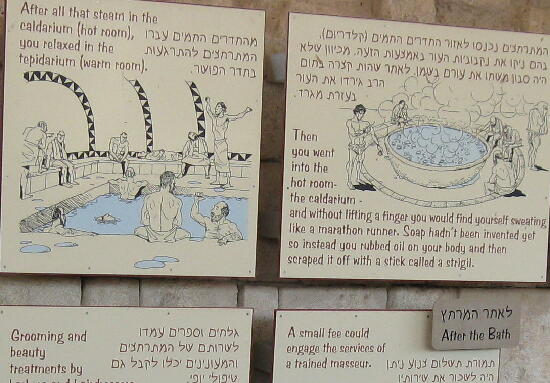

| ↑ 6月28日 ベト・シェアン 大衆浴場の跡 | ↑ 6月28日 ベト・シェアン 大衆浴場の跡 入り方の説明 運動した後で入ったようである。 |

|

|

| ↑ 6月28日 ベト・シェアン 大衆浴場の跡 サウナの跡 この上に床があり下を蒸気を通した。 | ↑ 6月28日 ベト・シェアン トイレや風呂の道具 上のとって付きのボールは、水を入れてトイレで使用したようである。 |

|

|

| ↑ 6月28日 ベト・シェアン 石は、このようにして運ばれた。 | ↑ 6月28日 ベト・シェアン ビザンツ時代のパラディウス街道 長い柱は、石の中心を鉛で、つないであるとか? 4世紀から16世紀頃。 |

|

|

| ↑ 6月28日 ベト・シェアン 修復以前の地震で倒壊した状態で展示してある。 | ↑ 6月28日 ベト・シェアン 遺跡見学の帰りは、この乗り物で10分程度で、最初の場所に到着。 |

|

|

| ↑ 6月28日 ベト・シェアン ローマ時代このような町だった。 | ↑ 6月28日 ベト・シェアン 看板の説明図 水洗トイレ 流れている水の上で用をたす |

|

|

| ↑ 6月28日 ベト・シェアン 40℃近い暑さで 見学後の、この店のアイスはおいしかった。 | ↑6月28日 ベト・シェアン遺跡の入り口で、結婚式の写真を撮っているカップルを見つけました。万里の長城でも、富士山にもこのようなカップルがいました。 |

| メギド遺跡 目次に戻る このページのトップへ | |

|

|

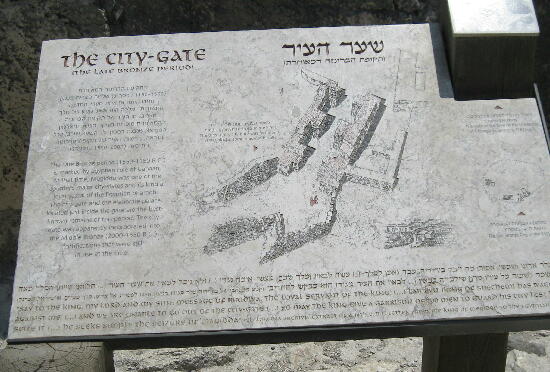

| ↑ 6月28日 メギッド 「テル」とも呼ばれる遺跡丘は、西アジアを中心に分布する巨大な丘状の遺跡で、先史時代の都市や集落が同じ場所で建設と崩壊をくり返し、層をなして堆積したものを指している。テルアビブは、テル(丘)アビブ(春)春の丘の意味 |

↑ 6月28日 メギッド イスラエルには約200の遺跡丘があるが、そのうちメギッド、ハゾル、ベール・シェバの三つが2005年に世界遺産に登録された。いずれも聖書に登場し、聖書の物語を通じて後世に大きな影響を与えた都市。 |

|

|

| ↑ 6月28日 メギッド これらの遺跡丘からは、城塞や宮殿、水利施設の跡なども発見されており、青銅器時代から鉄器時代にかけての都市計画を知る上での絶好の資料になっている。特に20の堆積層からなるメギッドの遺跡丘では、30の都市の遺構が見てとれます。 | ↑ 6月28日 メギッド 馬のかいば桶と考えられている。 |

|

|

| ↑ 6月28日 メギッド ローマ時代の ベンハーのような馬車 | ↑ 6月28日 メギッド このような城塞があったらしい。新約聖書の黙示録に、最終戦争が行われる場所としてハルマゲドン(ヘブライ語でメギッドの丘)として記述されている。ハルマゲドンは地名。メギッド山(=ハル(山)・メギッド)という意味で、世界の終末における最終的な決戦の地と言われてる。 |

|

|

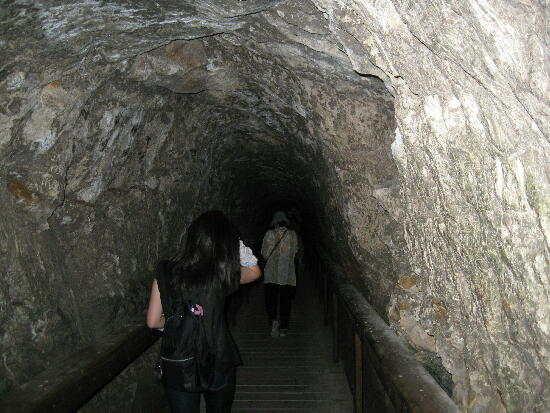

| ↑ 6月28日 メギッド 長さ70mある地下の水道のトンネル | ↑ 6月28日 メギッド むこうは、広いエズレル平野 いろいろな作物が見られる。 |

エルサレム

| エルサレムは、ユダヤ教・キリスト教・イスラームどの信者にとっても、聖地である。ユダヤ人は、嘆きの壁の前で、神殿の再建を願って祈り続ける。キリスト教徒は、イエスが、十字架を背負って、はりつけの刑を処せられるために歩いた道、ヴィア・ドロローサを歩き、ムスリム(イスラム教徒のこと)にとっては、安息日の金曜日にイスラーム寺院では、メッカに向かって祈る人々の姿が見られる。 |

| オリーブ山から エルサレム旧市街 | 目次に戻る このページのトップへ |

|

|

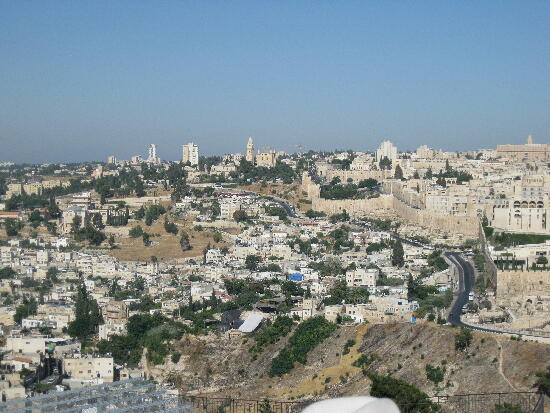

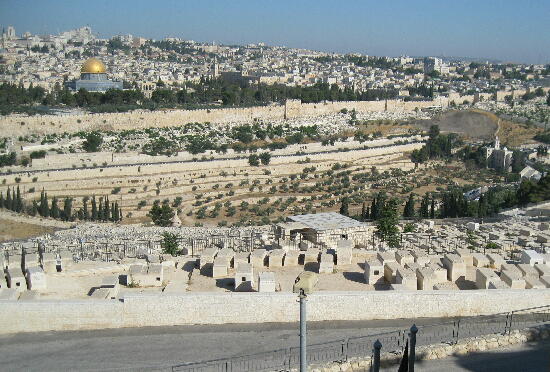

| ↑ 6月30日エルサレム オリーブ山から見下ろすエルサレム旧市街 灰色の道路の右が岩のドーム 左側に、マリア永眠教会・鶏鳴教会・ダビデ王の墓・最後の晩餐の部屋などがある。 | ↑ 6月30日エルサレム 黄金の岩のドーム周辺が神殿の丘 で、岩のドームの向こう隣に嘆きの壁や聖墳墓教会がある。 遠くの町並みが、新市街で、国会議事堂などがある。 |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム 城壁で囲まれた旧市街 正面が、黄金門と言われている門。8つある城門のうち、ここだけは、閉められている。ユダヤ教・キリスト教・イスラーム(イスラム教のこと) ともに、この門から、救世主がエルサレムに入ってくるとしている。 | ↑ 6月30日エルサレム 岩のドームのアップ 旧市街は、ムスリム地区・キリスト教徒地区・ユダヤ人地区・アルメニア人地区に分かれている。 |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム オリーブ山で見かけた ラクダ1頭。 万里の長城にもいましたね。乾燥に強いからであろう。 | ↑ 6月30日エルサレム 手前下に見えるのが、お金持ちたちの墓地だそうです。 |

| ゲッセマネの園 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム ゲッセマネの園 ゲッセマネとは、ヘブライ語で、油搾りを意味する。オリーブ山の麓にある庭園。庭園内に8本のオリーブの木が残っている。弟子たちと最後の晩餐を終えたイエスが、このゲッセマネの園に入り、祈りを続けた。このオリーブの樹は、樹齢1000年以上とか。 | ↑ 6月30日エルサレム ゲッセマネの園に タチアオイが咲いていました。 |

| マリアの墓の教会 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

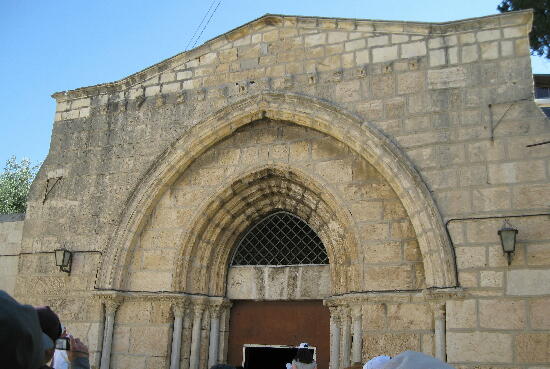

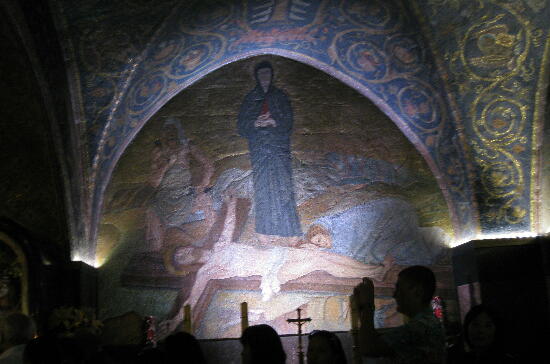

| 6月30日 エルサレム マリアの墓の教会 4世紀にテオドリス1世により建てられ、十字軍の時代に改築された教会。 |

6月30日 エルサレム マリアの墓の教会 この階段を降りた地下にある。降りた所が、2000年前のイエス時代の地面。階段を降りきった所のすぐ右側に「聖母マリアの墓」がある。 |

|

|

| 6月30日 エルサレム マリアの墓の教会 暗いのと人が多いのとで、よく分からない状態。 |

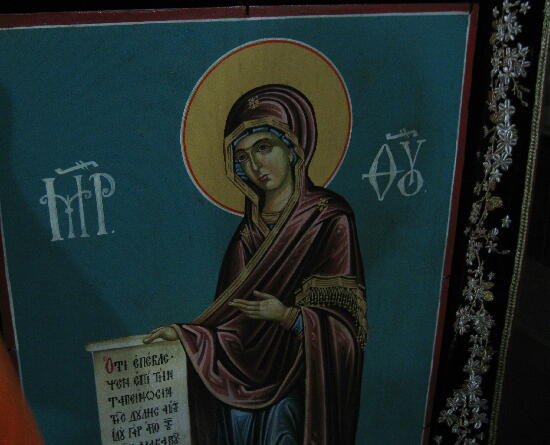

6月30日 エルサレム マリアの墓の教会 聖堂の中の絵画。イエスの死後のマリアの所在については詳しいことはわかっていない。墓は、トルコにあるとも言われている。 |

|

|

| 6月30日 エルサレム マリアの墓の教会 中の絵画。 | 6月30日 エルサレム マリアの墓の教会 礼拝所。 |

|

|

| 6月30日 エルサレム マリアの墓の教会 マリアの墓が正面奥にある。左下の絵が最後の晩餐。左にアップしたものが、暗くてはっきりしないが。 | 6月30日 エルサレム マリアの墓の教会 最後の晩餐の絵 |

| 万国民の教会 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム 万国民の教会 イエスが最後の夜を苦悶しつつ、祈って過ごした教会。ゲッセマネにある。別名 苦悶の教会。1919年に再建された。4世紀ローマ時代に教会があった所。 | ↑ 6月30日エルサレム 万国民の教会 入り口のかざり |

|

|

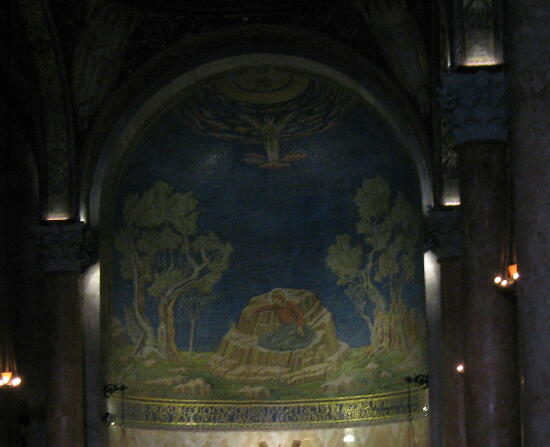

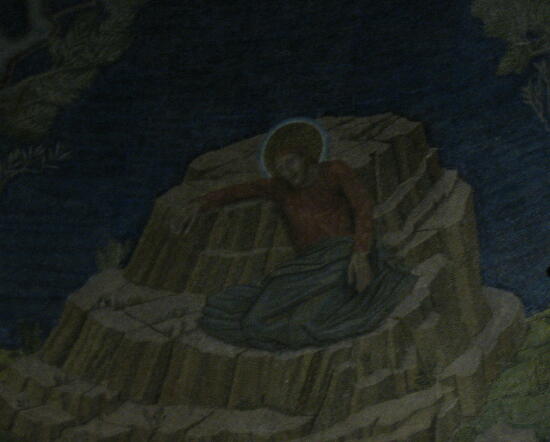

| ↑ 6月30日エルサレム 万国民の教会 この岩の上で イエスは祈った。 | ↑ 6月30日エルサレム 万国民の教会 祭壇の赤布の下が、2000年前のゲッセマネの園の地肌。最後の晩餐の後、茨で囲まれたこの岩の上で、イエスは最後の祈りを捧げた。 |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム 万国民の教会 カラスのような鳥? | ↑ 6月30日エルサレム 万国民の教会 モザイク画 「苦悶のキリスト」 |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム 万国民の教会 モザイク画 「イエスの逮捕」 | ↑ 6月30日エルサレム 万国民の教会 上のモザイク画 「苦悶のキリスト」 ズームアップ |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム 万国民の教会 礼拝堂のステンドグラス 中からは見たのか?記憶にありません。 |

↑ 6月30日エルサレム 万国民の教会 モザイク画 「ユダの接吻」 |

| 鶏鳴教会(けいめい教会) 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 外観 弟子のペテロが自分に罪が及ぶのをおそれ、イエスの予言通り、鶏が鳴く前に三度「イエスのことを知らないと」と嘘をついたのが、ここの庭。それで、教会の名前が鶏鳴教会となっている。 | ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 ゲッセマネで捕らえられたイエスがこの石段を通ってここに連行され、地下にある牢獄に投獄され、最後のひと晩を過ごした場所。この石段は、19世紀に発掘され、約2000年前のものであることが確認されている。 |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 ローマ兵に捕まえられているイエス 鶏が 塔の上に。 | ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 ローマ兵に捕まえられているイエス | ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 牢獄の説明 |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 教会内部の様子 天井は、きれいなステンドグラス(その時は、気づかなかったようだ。) | ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会の壁画 |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 ドアのレリーフ | ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 ドアのレリーフ |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 連行されるイエス | ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 イエス像 |

|

|

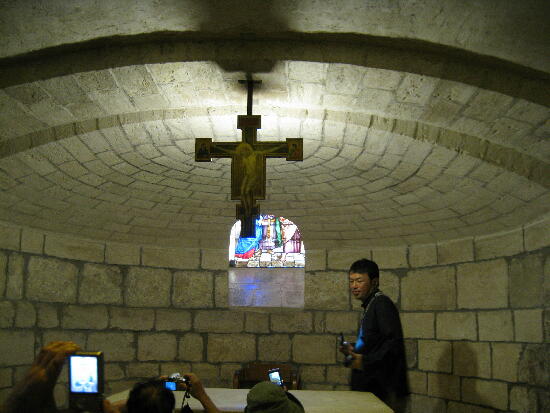

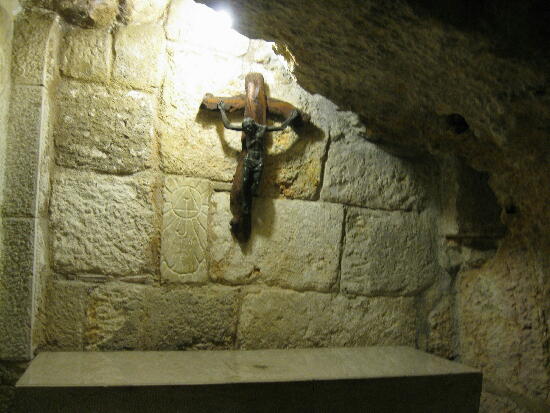

| ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 ひと晩閉じ込められた地下室 上の穴から つり下げられ、つり上げられた。 | ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 ガラス越しに 地下牢 が見えます。 |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 この部屋に投獄された。 | ↑ 6月30日エルサレム 鶏鳴教会 内部の様子 |

| マリア永眠教会 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム マリア永眠教会 イエスの母マリアを祀って建てられたエルサレム最大の教会 1910年に10年がかりで完成した。 | ↑ 6月30日エルサレム マリア永眠教会 正面に見える教会 |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム マリア永眠教会 聖堂の天井 ここでクラッシックのコンサートがよく開かれるそうだ。 |

↑ 6月30日エルサレム マリア永眠教会 マリアとイエス |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム マリア永眠教会 見事なモザイク画 三位一体 や12宮 などを描いたものらしいが、どれがどれなのか、よく分からない。 | ↑ 6月30日エルサレム マリア永眠教会 モザイク画 12使徒 |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム マリア永眠教会 モザイク画 | ↑ 6月30日エルサレム マリア永眠教会 桜の木と象牙で作られてマリア像 |

|

|

| ↑ 6月30日エルサレム マリア永眠教会 額に入ったマリアとイエスの画 | ↑ 6月30日エルサレム マリア永眠教会 マリア像 それにしてもキリスト教は、偶像が好きな宗教である。 |

| イエスの最後の晩餐の部屋 | このページのトップへ 目次に戻る |

|

|

| ↑ 6月30日 エルサレム イエスの最後の晩餐の部屋 へ行く途中にあるダビデの墓の入り口にあるダビデ王の像 墓には入らなかった。 | ↑ 6月30日 エルサレム イエスの最後の晩餐の部屋 猫が2匹 住みついているのか? イエスが処刑の前の晩に、弟子たちを集めて、最後の晩餐と訓話をした部屋。 一同が席に着いて食事をしているとき、イエスは言った。「はっきり言っておくが、あなたがたのうちの一人で、わたしと一緒に食事をしている者が、わたしを裏切ろうとしている。」 弟子たちは心を痛めて、「まさかわたしのことでは」と代わる代わる言い始めた。 イエスは言った。十二人のうちの一人で、わたしと一緒に鉢に食べ物を浸している者がそれだ。 |

|

|

| ↑ 6月30日 エルサレム イエスの最後の晩餐の部屋 窓のステンドグラス |

↑ 6月30日 エルサレム イエスの最後の晩餐の部屋 天井 ゴシック様式の建物。 |

|

|

| ↑ 6月30日 エルサレム イエスの最後の晩餐の部屋 柱に十字軍の印があった。この建物は、十字軍が建てた。 |

↑ 6月30日 エルサレム イエスの最後の晩餐の部屋 近くの昼のレストランにあった彫刻 本当の最後の晩餐は、 コの字型にならんで、すわって、寝ころんで食べていた。レオナルドダビンチの絵とは、異なっていた。 |

|

|

| ↑ 6月30日 エルサレム イエスの最後の晩餐の部屋 柱の面白い形 |

↑ 6月30日 エルサレム イエスの最後の晩餐の部屋 を出て、しばらく行くと、パンを販売?提供している所があり、塩のような物をつけて食べる。いいことがあるようだ。ひと口 食べたが、おいしくはない。 一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言った。「取りなさい。これはわたしの体である。」 |

| ダビデの塔 目次に戻る このページのトップへ | |

|

|

| ↑ 6月30日 エルサレム ダビデの塔 ダビデの名がつけられているが、もともとはヘロデ王(イエスが判決を受けた当時のユダヤ王としても知られる)が紀元前20年にエルサレムを防衛する目的で建設した。 3つある尖塔はそれぞれ妻のミリアム、兄のファサエル、友人のヒッピコスの名がつけられています。 ちなみにダビデの名がつけられたのは、ビザンツ(東ローマ帝国)時代の伝説がもとで、いつしかその名で呼ばれるようになったとのこと。 |

↑ 6月30日 エルサレム ダビデの塔 増改築を重ねて現在の形になったのは、1537~1541年までこのあたりを支配していたオスマン朝スライマーン1世の時代。 ダビデの塔は、異なる時代に増築されていった要塞の中を巡りながら、歴史博物館としての展示も楽しめるように出来ている。 |

|

|

| ↑ 6月30日 エルサレム ダビデの塔 3つの旗の意味を聞きましたが、覚えていません。 | ↑ 6月30日 エルサレム ダビデの塔 ダビデ像 首は、ゴリアテ(ゴリアテは、旧約聖書の「サムエル記」に登場するペリシテ人の巨人兵士。身長は約29mあったという。羊飼いの少年であったダビデが投石器から放った石を額に受けて昏倒し、自らの剣で首を刎ねられた。この故事にちなんで、弱小な者が強大な者を打ち負かす喩えとしてよく使われる。) |

|

|

| ↑ 6月30日 エルサレム ダビデの塔 きれいな飾り 現在は歴史博物館として利用されており、第1神殿時代に先行するカナン時代から現代のイスラエル建国に至るまでのエルサレムの歴史を資料や模型などで紹介されている。 |

↑ 6月30日 エルサレム ダビデの塔 コンサートが行われたようだ。 |

|

|

| ↑ 6月30日 エルサレム ダビデの塔 何のかざりか分からない。 | ↑ 6月30日 エルサレム ダビデの塔 いかにもトルコ風の時代の気がします。 |

|

|

| ↑ 6月30日 エルサレム ダビデの塔 神殿の丘にある岩のドームの縦割り模型 向こう側から見ると中が分かるようで、残念です。 | ↑ 6月30日 エルサレム ダビデの塔 模型です。 |

|

| ↑ 6月30日 エルサレム ダビデの塔 ダビデの塔から見た オリーブ山や岩のドーム 聖墳墓教会などが見られる。 |

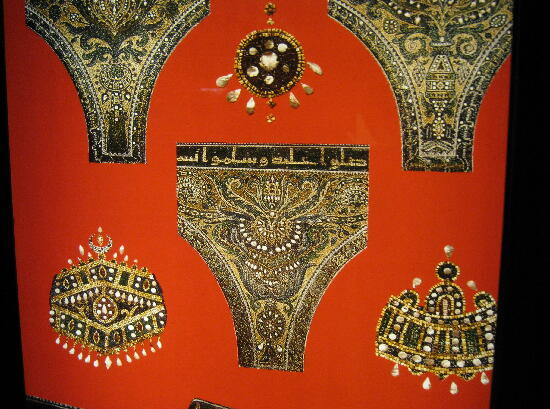

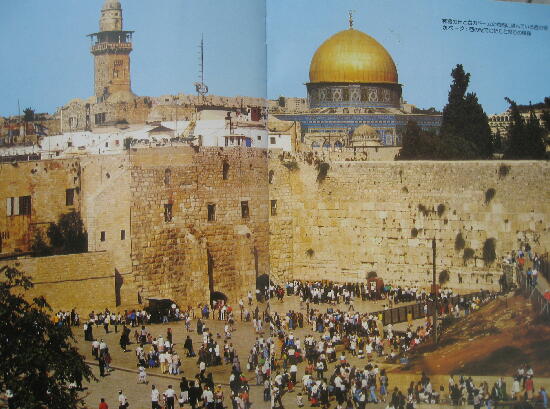

| 神殿の丘に建つ岩のドームは、預言者ムハンマド(昔は、マホメットと習ったけど。マホメットのこと)が、天使を従え天馬に乗って昇天したといわれている聖岩を抱え込むように建っている。内部の露出した岩の上部には、ムハンマドの足跡や大天使ガブリエルの手の跡といわれているものが残っている。 岩の下の洞窟はアブラハム、ダビデ、ソロモン、ムハンマドなどの聖人が祈りを捧げた所といわれ、ムスリムは「魂の井戸」と呼び、最後の審判の日が訪れたときに、すべての魂がここに集まるとしている。 ドーム内部、北の門正面の床にある緑の石は天国のタイル。伝説によると、ムハンマドはこの石に19の金の釘を打ち込んだとされ、やがてすべての釘がなくなったときに、地球は元のカオス状態になるといわれている。ちなみに現在は3本残っているのみ。 ドームの内部は大理石の柱で支えられているが、よく見ると、その柱の色、高さ、厚さなどが1本1本違っている。これらはビザンツやローマ時代の神殿のもの。イスラーム諸王朝もこれらの神殿時代の柱を使って岩のドームを改築、増築してきたという、複雑な背景を現している。 ドームの内部にある礼拝堂は638年にアラブ軍がエルサレムを征服した記念に、691年に建てられた。幾度かの改築を操り返し、1522年にはオスマン朝のスライマーン1世により、ペルシアで焼かれたブルーのタイルが加えられ、1964年にはド-ムが金メッキのアルミ板になった。 岩のドームは、エルサレムの象徴的存在。黄金に輝く丸屋根と、ブルーのタイルで飾られた独特の八面体は、真っ青な空に映えてとても美しい。建物上部にあるタイルには一面ずつ違った模様が表現され、それがひとつになり、どの面から見ても調和している。 |

|

|

| ↑7月1日 エルサレム 輝く岩のドーム | ↑7月1日 エルサレム 青のタイルでつくられた模様が美しい |

|

|

| ↑7月1日 エルサレム 岩のドーム ガイドは、入れるかもしれないと言っていたが、結局中へは入れなかった。 | ↑7月1日 エルサレム 裏側も表同様きれいに仕上げている。 |

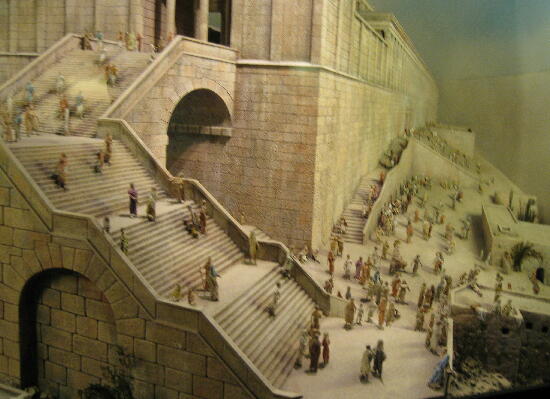

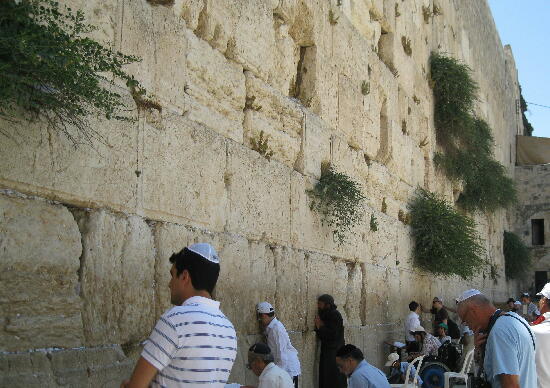

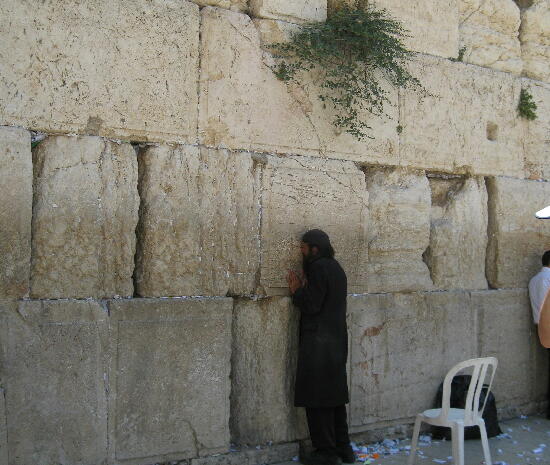

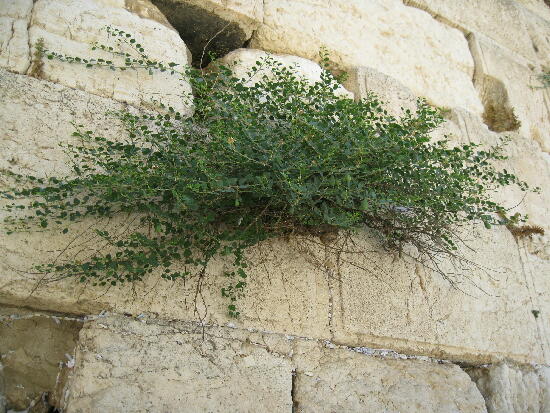

| 岩のドームは神殿の丘に建っている。ここはその名のとおり、かつてはユダヤ教の神殿が建っていた所だ。バビロン捕囚より帰還した人々が建て、ヘロデ王が改修した神殿が、ローマのティトス将軍によって破壊されたのは70年。そのときに部分的に残ったのが神殿を囲む西側の外壁。これが、嘆きの壁と呼ばれる部分。神殿を中心とした壁のある位置から、西の壁とも呼ばれている。 神殿の崩壊後、ユダヤ人は年に1度許可されている来訪のたび、帰郷の夢を抱きつつここで祈るようになった。特に神殿崩壊の日のアーブの月9日(7月か8月)には、多くのユダヤ人が集まり、神殿の再建とメシアの来臨を断食しながら祈る。 壁の石の隙間に詰まっているのは、人々の悲願を記した紙切れ。夜になると石の間にたまった夜露が、壁に生えるヒソプの草を伝って落ちてくる。それが、涙を流すユダヤ人の姿を映しているようであり、いつの頃からか嘆きの壁と呼ばれるようになった。 また、神の霊が白いハトに姿を変え、祈り続けるユダヤ人とともに嘆いたともいわれている。 1948年からはヨルダンの管理下になり、ユダヤ人はこの壁に近づくこともできなかった。しかし1967年6月7日の6日間戦争後は自由に祈ることができるようになり、約1900年間にも及ぶ悲願が達成された。現在の壁の高さは21m。下から7段目までは第2神殿時代のもの、その上の4段がローマ時代に付け足された部分。さらにその上にある小さな石はマムルーク朝時代の石だ。 地下には第2神殿時代の石が、まだ17段埋まっているという。繁栄と崩壊を繰り返したエルサレムの歴史。この壁はそんな長い時を見つめてきたのだ。 |

|

|

| ↑7月1日 エルサレム 嘆きの壁 真剣に嘆いています。 | ↑7月1日 エルサレム 嘆きの壁 ユダヤ教の信者らしい人 岩の隙間にあるのが願い事を書いた紙切れ |

|

|

| ↑7月1日 エルサレム 嘆きの壁 頭をかくさねばいけないようで、帽子の無い人が頭に載せます。 紙でできていました。 | ↑7月1日 エルサレム 嘆きの壁 下から7段目までは第2神殿時代のもの、その上の4段がローマ時代に付け足された部分。さらにその上にある小さな石はマムルーク朝時代の石だ。 |

|

|

| ↑7月1日 エルサレム 嘆きの壁 | ↑7月1日 エルサレム 嘆きの壁 ヒソプの草 夜冷えると夜露となって 露の水が涙のごとくたれてくる。 |

|

|

| ↑7月1日 エルサレム 嘆きの壁 右側が女性用 左の男性用よりも狭い | ↑7月1日 エルサレム 嘆きの壁 遠くから見ると 壁の向こうに岩のドームが イスラエル博物館で購入した写真集を見て分かりました。 写真集から |

|

|

| ↑7月1日 エルサレム 嘆きの壁 向こうは、民家のようだ。 | ↑7月1日 エルサレム 嘆きの壁 徴兵期間中の若い兵士か? 警備を兼ねて 見学しているようだ。 |

| ヴィア・ドロローサ 目次に戻る | このページのトップへ |

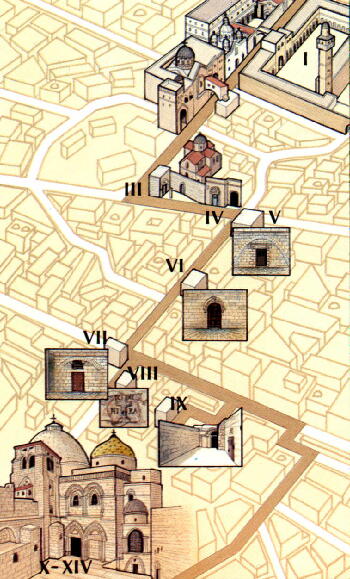

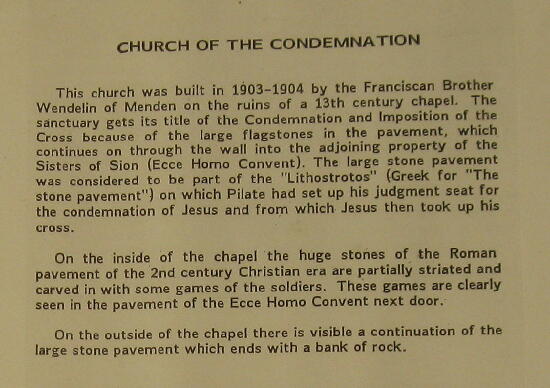

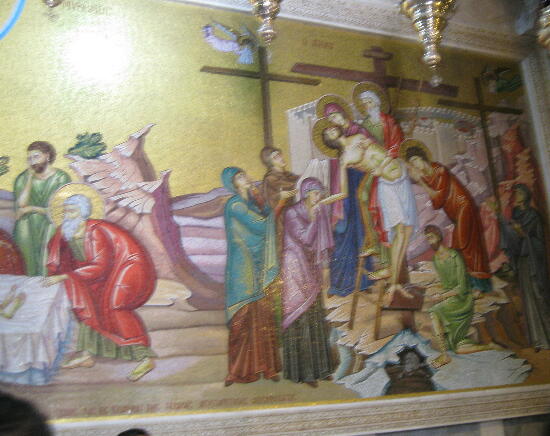

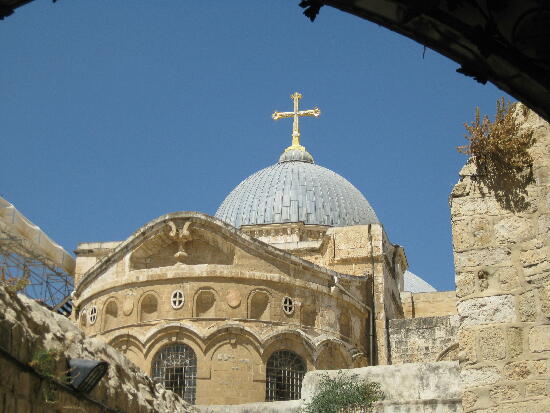

| ヴィア・ドロローサとは、イエスが死刑の判決を受け、いばらの冠をかぶせられ、自ら十字架を背負って歩いた道のこと。 旧市街イスラム教徒地区からキリスト教徒地区へと続くおよそ1キロほどの道。ヴィア・ドロローサには、聖書の記述や伝承に従って、14留(14ステーション)が指定されている。 ヴィア・ドロローサの出発点はローマ総督ピラトの官邸、終着点はゴルゴダの丘。イエスはゴルゴダの丘で、はりつけで処刑される。ゴルゴダの丘とされる場所には、現在、聖墳墓教会がある。 右の地図は、インターネットのサイトから頂戴しました。 |

|

| ヴィア・ドロローサの14留(14ステーション) 第1留:エル・オマリヤ・スクール、イエスが判決を受ける 第2留:鞭打ちの教会、鞭打ちの刑を受けたのち、いばらの冠をかぶせられ、十字架を背負わされる 第3留:イエスが十字架の重みに耐えかね、最初につまずいた場所とされる 第4留:ここでマリアが十字架を背負ったイエスを見たとされる 第5留:クレネ人のシモンがイエスに変わり十字架を背負わされる 第6留:ベロニカという女性がイエスの顔をハンカチで拭った場所とされる 第7留:イエスが二度目につまずいた場所とされる |

第8留:イエスがエルサレムの娘たちに「私のために泣くな、自分たち、また自分の子供たちのために泣くがよい」と言った場所とされる 第9留:イエスが三度目につまずいたとされる場所 第10留:ゴルゴダの丘、ここでイエスは服を脱がされた。現在は聖墳墓教会が建つ。以下同じ。 第11留:ゴルゴダの丘、ここでイエスは十字架に釘づけにされた 第12留:ゴルゴダの丘、磔になったイエスがここで息を引き取ったとされる 第13留:ゴルゴダの丘、ここでマリアがイエスの亡骸を受け取った場所とされる 第14留:ゴルゴダの丘、イエスが墓に納められた場所とされる |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ 第2ステーション「鞭打ちの教会」 第1ステーションは、小学校の校庭になっている。 | ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ 鞭打ちの教会 の内部 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ 鞭打ちの教会の中 | ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ 鞭打ちの教会の説明 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ 鞭打ちの教会の中の絵画 | ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ この写真の近くの第2ステーションから第3ステーションに行く途中に エッケ・ホモ・アーチというのがあるが、「エッケ・ホモ」というのは、ラテン語で「この人を見よ」との意味のようで、ローマ総督ピラトスがイエスを群衆の前に引き出して、「この人を見よ」と叫んだ場所だと信じられている。 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ 第3留:イエスが十字架の重みに耐えかね、最初につまずいた場所とされる |

↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ 第5留:クレネ人のシモンがイエスに変わり十字架を背負わされる |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ 第6留:ベロニカという女性がイエスの顔をハンカチで拭った場所とされる |

↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ 第7留:イエスが二度目につまずいた場所とされる |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ せまい アーケード街 のような道 両側に商店など。 |

↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ 個人の家らしい。 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ 道路沿い 猫が休憩していました。 | ↑ 7月1日 エルサレム ヴィア・ドロローサ 第9留:イエスが三度目につまずいたとされる場所 |

| 聖墳墓教会 (せいふんぼ教会)墳墓とは、墓のある所の意味。 | 目次に戻る このページのトップへ |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム 聖墳墓教会 第11ステーション。イエスがここで十字架に架けられた。フランシスコ会が管理している。 |

↑ 7月1日 エルサレム 聖墳墓教会 第11ステーション。磔にされたイエスが息を引き取った場所。場所は第11STの隣ですが、こちらはギリシア正教会の管理です。 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム 聖墳墓教会 現在この教会はカトリック教会、東方正教会、アルメニア使徒教会、コプト正教会、シリア正教会による共同管理となっていて、一日中それぞれ何らかの教派によるミサ・聖体礼儀などの公祈祷が行われている。 |

↑ 7月1日 エルサレム 聖墳墓教会 第14ステーション。イエスの墓がある場所。 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム 聖墳墓教会 中央ドームの天井のキリストのフレスコ画 フレスコ画とは、しっくいが乾ききらないうちに水彩絵の具で描くもので、石灰層に絵の具がしみこんで、固くて長持ちする。 |

↑ 7月1日 エルサレム 聖墳墓教会 中央ドーム下の祭壇 |

|

|

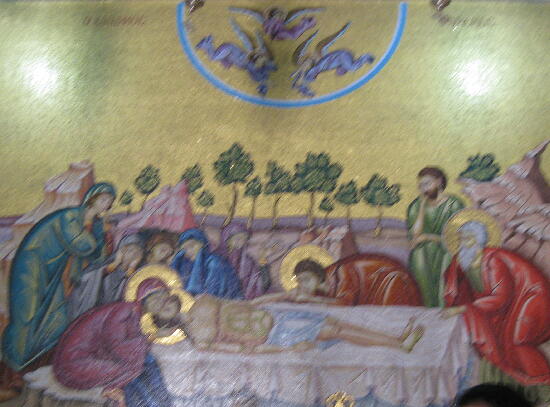

| ↑ 7月1日 エルサレム 聖墳墓教会 塗油の石。イエスの遺体が十字架から下された後に、この石の上に横たえて香油を塗ったとされる場所。数多くの巡礼者がひざまづいてこの石に口づけしていた。 |

↑ 7月1日 エルサレム 聖墳墓教会 この中にイエスの墓があります。 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム 聖墳墓教会 香油を塗られているイエス。 |

↑ 7月1日 エルサレム 聖墳墓教会 十字架から降ろされたイエスのモザイク画が、入口正面に描かれている。 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム 聖墳墓教会 運ばれるイエス。 3枚の大きな壁画が飾られている。 |

↑ 7月1日 エルサレム 聖墳墓教会 イエスの墓の前の礼拝堂にある大きな さかずきのような形の物。これは、地球の中心(地球のおへそ)といわれているもの。世界最古のパレスチナの地図は、6世紀のマダバ地図だが、その中心は、エルサレムだった。モザイクで記されたその地図には、現在のカルドも描かれているが、最も大きく描かれているのが、聖墳墓教会。当時から重要な存在だったようだ。 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム↑ 聖墳墓教会の外観。 外に出たら、こんな教会でした。 |

↑ 7月1日 エルサレム 聖墳墓教会見学を終えて、カルドに向かう途中の商店街。 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム カルド パレスチナの世界最古の地図にも記載されている 繁華街。1967年 6日戦争で破壊されたこの地区から、ヘブライ大学の教授が22.5m幅の舗装道路を発掘。現在は、ショッピングアーケードになっている。 |

↑ 7月1日 エルサレム カルド ビザンツ時代(400年から1450年ごろまで)に完成。十字軍の時代にこの通りの一部が商店街になっていた。 |

| イスラエル博物館 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム イスラエル博物館 1965年14億円をかけて、国立博物館として、オープン。メイン展示が、死海写本館。写本が入っていた壺のふたの形をもとにデザインした。紀元前3~2世紀の世界最古のヘブライ語聖典など。この写本は、1947年の夏、独立戦争が始まる直前、死海西北のクムランで、迷子になった羊をさがしに来ていた少年が、洞窟に石を投げて偶然見つけた。20世紀最大の発見とも言われている。 |

↑ 7月1日 エルサレム イスラエル博物館 水をかけて中を冷やしている。いいアイデアである。 館内は、撮影禁止で、写真は、ありません。 |

|

|

| ↑ 7月1日 エルサレム イスラエル博物館 紀元後66年 第2神殿時代のエルサレムを50分の1で造られた精巧な模型。ローマに滅ぼされる4年前のエルサレム。 |

↑ 7月1日 エルサレム イスラエル博物館 考古学者のアビ・ヨナ教授が、2000年前に自分がいた夢をみて、模型作りを始めた。「ユダヤ戦記」をもとに再現。実際と同じエルサレム石を使って、リアルにしあげている。 手前にあるのが、神殿か。 |

ベツレヘム

| ベツレヘムは、エルサレムから10㎞ 標高726mの小高い丘にある。ベツレヘムとは、ヘブライ語で、「パンの家」 アラビア語で、「肉の家」という意味である。ベツレヘムで誕生したのが、イエスである。町には、生誕教会をはじめ、キリスト教各派の教会が並び、世界中から巡礼の人々が集まってくる。現在は、パレスチナ自治区で、アラビア人の町で、言語もアラビア語である。 |

| 生誕(聖誕) 教会 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

| ↑ 6月30日ベツレヘム 生誕教会 「謙虚のドア」と呼ばれる聖誕教会の小さな入口 (高さは1.2m) |

↑ 6月30日ベツレヘム 生誕教会 イエスの誕生を記念する教会。(Church of the Nativity)。 325年コンスタンチヌス帝と母ヘレナがイエスの生誕の地をこの地の地下洞窟として、バシリカ様式長堂式の聖誕教会を建てた。この教会は現存世界最古の教会堂である。その200年後にはユスチヌアヌス帝が改築を行っている。 |

|

|

| ↑ 6月30日ベツレヘム 生誕教会 もともとイエスの両親であるヨセフとマリアは、ガリラヤのナザレに住んでいたが、マリアが出生のお告げを受けてから、ベツレヘムに来た理由は「人口調査のため」となっている。 故郷であるベツレヘムに戻ったヨセフは宿を取ることができないまま、そこでマリアはイエスを生む。イエスは飼い葉桶の中で眠っている。そこに、新しいユダヤの王をひとめ見ようと東方の3博士が星に導かれてやってくる。 |

↑ 6月30日ベツレヘム 生誕教会 重々しい飾りの数々 イエスが生まれたのは紀元前4~6年とされている。誕生日は12月25日。現在世界中で祝われているイエスの誕生日については、聖書にはまったく出ておらず、アルメニア教会は1月6日、ギリシャ正教会は1月7日など別の日とする宗派も多い。 |

|

|

| ↑ 6月30日ベツレヘム 生誕教会

この教会は ギリシャ正教 アルメニア正教 ローマカトリックの三つのキリスト教会が内部を区分割して管理している。2011年12月30日に掃除中に宗派の違う者同士で、けんかが起きたそうだ。

|

↑ 6月30日ベツレヘム 生誕教会 生誕の洞窟には、大理石の飼い葉桶、灯篭があり、床の銀星は処女マリアがイエスを産んだ場所とされている。 星には、「ここにて、イエス・キリストは、うまれたまえり」とラテン語で刻まれている。 |

|

|

| ↑ 6月30日ベツレヘム 生誕教会 指 の跡 説明を覚えていない。 | ↑ 6月30日ベツレヘム 生誕教会 生まれたイエスを飼い葉桶に寝かせた、その飼い葉桶があったところ。 |

|

|

| ↑ 6月30日ベツレヘム 生誕教会 会堂の所々に、床に穴があり、コンスタンティヌス帝(ローマ帝国の皇帝 在位:306年 - 337年)の頃のモザイクが見られる。 | ↑ 6月30日ベツレヘム 生誕教会 最近、 生誕教会が世界文化遺産に選ばれたが、イスラエルもアメリカも、今度のユネスコの認定に対して、甚だしく不快感を表しているとのこと。ここは、パレスチナ自治区で、国ではないこともあるようだ。 |

|

|

| ↑ 6月30日ベツレヘム 生誕教会 礼拝所 | ↑ 6月30日ベツレヘム 生誕教会 像 イエスと誰? |

|

|

| ↑ 6月30日ベツレヘム 聖カテリーナ教会 ヒエロニムスという聖書学者がヘブライ語の聖書をラテン語に翻訳するためにこの教会の洞窟に籠っていたとのことで、生涯をラテン語翻訳に投じた人物。 教会の前にはヒエロニムスの像と聖母マリア像が立っている。 |

↑ 6月30日ベツレヘム 聖カテリーナ教会 ヒエロニムスの後ろのマリアの像。 聖カテリーナ教会は、カトリック教会フランチェスコ派の教会のようで、クリスマス中継をするほど、有名らしい。カテリーナの意味は、はっきりしない。カトリーナというのもあるが別物のようだ。 |

|

|

| ↑ 6月30日ベツレヘム 聖カテリーナ教会 ヒエロニムスが聖書のヘブライ語をラテン語に翻訳した洞窟の部屋の机。この偉業で、キリスト教が世界中に広まったと言われている。 |

↑ 6月30日ベツレヘム 聖カテリーナ教会 ヒエロニムスは、ローマの婦人 パウラの協力で、翻訳を成し遂げた。パウラの死後、彼は、パウラの骨をそばに置き、作業を続けたという。足もとにあるしゃれこうべは、パウラであろう。 |

|

|

| ↑ 6月30日ベツレヘム 聖カテリーナ教会 祭壇か。 | ↑ 6月30日ベツレヘム 聖カテリーナ教会 中にあるレリーフ |

死海方面

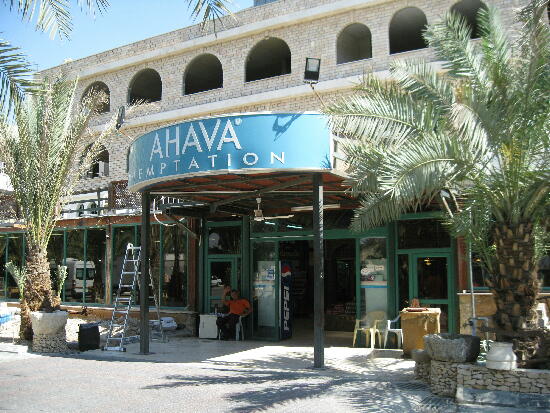

| 海面下約420mと世界で最も低地にある塩水湖。細長い形をした湖はヨルダンとの国境に位置している。塩分含有量が通常の10倍の約33パーセントもあるため、浮かびながら新聞が読めるという不思議な塩湖だ。ヘブライ語では「ヤム・ハ・メラフ(=塩の海)」、聖書では「アラバの海(ヨシュア記3:16)」などとも呼ばれているが、「死海」という名は濃い塩分のため魚などが住めないところであることに由来する。しかし、実際には泉の湧き出る沿岸の塩分濃度は薄く、生物がまったく生息していないわけではない。 死海の塩分濃度が高いのは、ヨルダン川から流入する水の出ロがなく、たまった水が強烈な太陽光線でどんどん蒸発してしまい、水中の塩分が濃縮されてしまうからだ。 死海の沿岸には強い太陽光線を利用した設備や、豊富なミネラルを含んだ死海の水を利用するための工場が建っている。造られた美容製品は本場フランスのエステティックサロンなどでも利用され、高い評価を得ている。ただ、近年は開発により、年々劇的に死海の水位が下がっているという。 |

|

|

| ↑ 7月1日 死海 浮いている外国の婦人 | ↑ 7月1日 死海 エンポケック 向こうに見えるのがヨルダン |

|

|

| ↑ 7月1日 死海 浮いて書を読むのは、同伴の 心は青春 若き老人 | ↑ 7月1日 死海 果たして浮くのか? わくわくの皆さん |

|

|

| ↑ 7月 1日 死海の周りは、砂漠状態 水は、地下からくんでいるそうです。 | ↑ 7月1日 死海 最後のホテルは、立派でしたが、かぎが開かないトラブルなどがあり、不十分な面も。部屋の金庫、暗証番号を忘れて、開かない状態にしたまま退散しましたが、その後どうなっているでしょうか。中は、からっぽですが。 |

|

|

| ↑ 7月1日 死海 午後6時を過ぎても明るい。ヨルダンがはっきり見えます。 | ↑ 7月2日 死海の朝日 ホテルの部屋から見えました。 と言うのは、うそで、私は眠っていましたので、この写真は同伴の方に頂戴したものです。 |

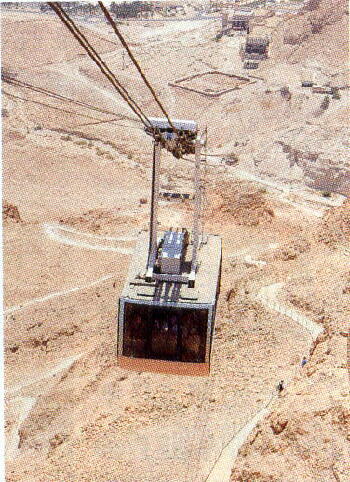

| 標高約400メートルの岩山にある要塞の跡。2001年に世界文化遺産に登録された。観光用のロープウェイが整備されていて、頂上から死海や荒野一帯を展望できる。マサダとは、アラム語で、要塞の意味である。 巨大な貯水槽、食料庫、サウナ設備、宮殿などの建物跡が見られ、2000年前の色彩豊かなフレスコ画も残っている。 紀元前120年頃に要塞が建設され、後にヘロデ大王が離宮兼要塞として改修し、難攻不落と言われた66年にローマ帝国との戦争が始まり(ユダヤ戦争)、70年、ローマ軍によってエルサレムが陥落した(エルサレム攻囲戦)後、熱心党員を中心としたユダヤ人967人がエルアザル・ベン・ヤイルに率いられてマサダに立てこもり、ローマ軍15000人がこれを包囲した。 ユダヤ人たちは2年近く抵抗したが、73年についにローマ軍によって攻め落とされた。陥落直前にユダヤ人たちは、投降してローマの奴隷となるよりは死をと、2人の女と5人の子供を残して全員が集団自決したという。これによってユダヤ戦争は完全に終結した73年のローマ軍による破壊後は長い間その所在が分からなくなっていたが、1838年にドイツ人研究者によって発見された。 「リメンバー・マサダ(マサダを忘れるな)。」 このマサダは、今のイスラエルにとっても、「自分たちの国」と「自由」のシンボルにもなり、イスラエル軍の入隊式もここで行われていて、ユダヤ人たちの思いが詰まっている場所である。 |

|

|

| ↑7月 2日 マサダ国立公園 ロープウェイで頂上へ。危ないところに作られています。ゴンドラの重さで、今にも、抜けてしまいそうな感じです。 |

↑7月 2日 マサダ国立公園 大きくて広いゴンドラです。1台しかないのか、見ることができませんでした。ガイドブックからのコピー |

|

|

| ↑7月 2日 マサダ国立公園 サウナの建物跡 |

↑7月 2日 マサダ国立公園 サウナ跡の建物。 |

|

|

| ↑7月 2日 マサダ国立公園 Cistern は水槽のこと。雨の少ないこの要塞で、水を4万トンも貯めていた。粘土質のため、雨が降るとしみこまないで、表面を流れるので、それをうまく貯め込むように工夫されていた。 |

↑7月 2日 マサダ国立公園 向こうは、死海 ヨルダン |

|

|

| ↑7月 2日 マサダ国立公園 写真の黒い線から下は、発掘した物で、上は、付け足した遺構。 |

↑7月 2日 マサダ国立公園 こんな所にも植物が よく見ると 灌漑のパイプが来ています。 |

|

|

| ↑7月 2日 マサダ国立公園 写真の四角の穴でハトを飼って、食料や伝書に利用した。 |

↑7月 2日 マサダ国立公園 由緒ある模様だそうだが、忘れました。 |

|

|

| ↑7月 2日 マサダ国立公園 サウナの焚き口 | ↑7月 2日 マサダ国立公園 風呂のモザイク画の跡 |

|

|

| ↑7月 2日 マサダ国立公園↑ 砂漠状態で、どこで水分を補給するのか?人なつっこい小鳥 2羽で飛んでいました。 |

↑7月 2日 マサダ国立公園 スズメのように近づいて、人を恐れない。 |

|

|

| ↑7月 2日 マサダ国立公園 投石機の玉 これを投げて、ローマ軍と戦った。 |

↑7月 2日 マサダ国立公園 このような崖の要塞。ローマ軍は、下からはいのぼってきました。 |

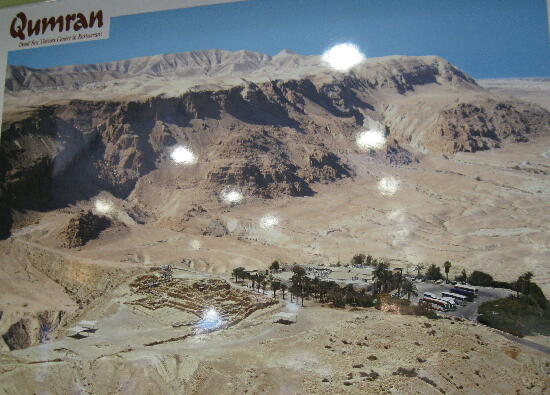

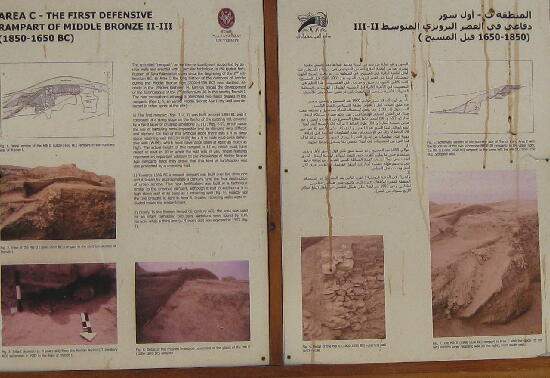

| クムランとは死海の北端の沿岸から約1kmにある遺跡で,ユダ王朝時代(前7~前6世紀)に要塞が築かれた。この遺跡が有名になったのは,1947年に近くの洞穴から紀元前に書かれた完全な「イザヤ書」巻物写本がベドウィンの少年によって発見され、その後次々に同種の古代写本が周辺の洞穴群から発見されたからである。 1951-56年には、古い要塞の跡からこれら古代写本の所有者と思われる共同体の大きな建物の全構造が明らかにされた。それは「クムラン共同体(教団)」と呼ばれている。 彼らは独自の律法解釈にもとづく厳格な規律に従って禁欲的共有財産制の共同生活を営なみ、その中心思想は世界も人間も生と死、光と闇、善の霊と悪の霊といった二つの力や霊によって支配されているとする二元論的終末観によって特徴づけられている。 毎日清めのための全身沐浴を実行し、そのための大きな水槽も多数発見されている。その他、作業場や食堂の跡も発見されているが、寝室はなく、テントを張って質素な生活をしていたようだ。 また、エルサレムの正統ユダヤ教とは異なる独自の暦を使用していました。千以上の墓が発掘されているところから、何世紀にもわたった共同体だっと思われる。 また、女性の骨も見つかっている。 この共同体は紀元後70年の第1次ユダヤ戦争のとき、ローマ軍によって破壊されて消滅した。ただし、出土貨幣から第2次ユダヤ戦争のとき、ユダヤ反乱軍がこの遺跡を使用したと思われるふしもある。洗礼者ヨハネ、そしてイエスもクムラン教団に属していたのではないかと推測されている。 |

|

|

| ↑7月1日 クムラン いろいろな建物跡 石と砂の砂漠はもう、けっこう。暑くて暑くて 記憶に無い。緑の日本の山が懐かしい。 | ↑7月1日 クムラン この砂漠地帯でクムランに人が住みついたのが紀元前8世紀だといわれている。水を大切にしていたようだ。 |

|

|

| ↑7月1日 クムラン 洞くつの跡が見えます。2000年前の巻物写本がベドウィンの少年によって発見された洞くつのようです。 | ↑7月1日 クムラン 洞くつで寝ている人も多かったようだ。 |

|

|

| ↑7月1日 クムラン 売店にあった写真 全体は、こんな感じか。 | ↑7月1日 クムラン 売店の様子 |

| エリコは古代からオアシスの町であった。海抜下260mと世界で最も低地にある町で、その豊かな水と暖かい気候のため、さまざまな果樹が植えられている。地名の由来も、果物の香り「レアフ(=芳香)」ではないかといわれたり、「ヤレアフ(=月)」が語源で、昔からこの地で行われていた月神礼拝にちなむものともいわれる。 今から1万年ほど前の紀元前7800年頃から人間が住んでいた跡があり、町の城壁跡も残っているため、ここは要塞化された世界最古の町といわれている。聖書の時代のエリコは現在の所から約2km離れた、現在のテル・アッスルターンの考古学地区にあたったとされる。 旧約聖書時代には「シュロの町」とも呼ばれていた。今から3000年の昔、モーセに率いられてエジプトを出たイスラエルの民は40年間シナイの砂漠をさまよった後、モーセの後継者であるヨシュアの指揮下、待望のカナンの地に入った。そこで最初に攻め込んだ町がエリコである。 町の城壁の回りを7回ラッパを吹き鳴らしつつ回ると、城壁が崩れ落ちたという有名な「エリコ」の戦いの舞台となった(ヨシュア記6章)。新約聖書には、イエスがバルティマイという盲人の目を見えるようにし(マルコによる福音書10:46~52)、町の人々から罪深いと思われていた徴税人ザアカイの家で救いを行った(ルカによる福音書19:1~10〕ことが記されている。また、シナゴーグの跡から、ユダヤ人社会があったことがわかっている。 |

| 町の中心から北西に2kmほど行くと、道の左側にフェンス5囲った小さな丘が見える。ここでは今から約1万年も前の住居跡や、石を積み上げた塔、約4000年前の城壁の跡などを見ることができる。 掘り下げられた土の壁をよく見ると茶色の横縞が何本も入ている。この縞は町が焼けた層を示してあり、縞の数だけ町が滅ぼされ、またその跡に再建されたことを物語っている。1930年からこの地の発掘を始めた英国のガーズタングは、紀元前3000~2000年に造られた城壁の跡を発見。その後この地を発掘したケニヨンは紀元前7800年頃のものとされる円形塔を発見した。 また、テル・アッスルターンの向かい側、道路を渡った所にはエリシャの泉Fountain of Elishaがあり、預言者エリシャが悪い水を塩で清めてよい水にしたと伝えられる。遺跡前から誘惑の山まではロープウェイが運行されている。このあたりは海抜下の土地で、世界で最も低い場所にあるロープウェイとして、ギネスブックにも載っている。また、ロープウェイは遺跡の上を通るので、遺跡を見下ろすこともできる。 |

|

|

| ↑7月2日 エリコ テル・アッスルターン 遺跡 貯水槽か住居跡か? | ↑7月2日 エリコ テル・アッスルターン 説明の看板 |

|

|

| ↑7月2日 エリコ テル・アッスルターン ガイドさんの説明 このガイドさんイスラエルが気に入って イスラエルに帰化している。 | ↑7月2日 エリコ テル・アッスルターン しまの数だけ、町が滅ぼされたり、再建されたり………イスラエルの遺跡は、以前の町の上に、新しい町を造った所が多い。 |

|

|

| ↑7月2日 エリコ テル・アッスルターン 見学もこれで終了。休憩所の売店に向かいます。 | ↑7月2日 エリコ テル・アッスルターン 頭の上を通過するロープウェイ これには、乗らなかった。 |

|

|

| ↑7月2日 エリコ 砂漠のイスラエルですが、海抜下260mと世界で最も低地にある町だけあって、ここだけは、泉が湧き出ています。 |

↑7月2日 エリコ すべて終了。帰路の空港へ向かうため バスに乗り込みます。 |

| 帰路 香港空港 目次に戻る | このページのトップへ |

|

|

| ↑7月3日 香港空港 キャセイパシフィック航空のジェット機で帰ります。 | ↑7月3日 香港空港 乗り場が66番ゲートに変更 無事に日本に着きました。 |