|

|

|

助走で早くも“迷走”?島本町の議会改革特別委員会

(2010年5月1日 土曜日)

1ヶ月遅れで3月の日記を、やっとこさアップし終えました。久しぶりに“歯抜け”でない日記で、31日間が埋まりました。日記ですから本来は毎日続けて当り前なのですが、仕事をしていない影響もあってか、“ネタ捜し”に割合苦労しました。従って日記の中身は取り立ててどうって事ないものが殆どですが、それでも毎日50〜60人の方々が訪問くださっています。本当にありがたく、感謝の気持で一杯です。

さて今日から5月の日記に移りましたが、スッポリ抜けてしまった4月分をどうしょうかと考えました。幸い3月の日記に“前書き”(冒頭に「本日の本当の日付は4月○日です」と書いていた部分です)として4月の出来事も書いてきました。そこで4月の日記は、これらの文章に少し手を加えてアップすることにしました。作業に少々時間を要しますが、出来るだけ早い時期に4月分を放り込む予定です。

それでは昨日(4月30日)島本町議会の議会改革等別委員会を傍聴した内容を、感想を交えて少し書きたいと思います。

私は昨年4月末に議員を辞めるまで、議会改革の要でもある「議会基本条例」の制定に向けて「早く緒に着くべきだ」と発言し続けてきました。町議改選後1年を経て、ようやく先の3月議会で特別委員会が設置されました。特別委員会では、議会基本条例はもとより様々な改革事項も検討のメニューに挙げられています。本日は検討の進め方や特別委員会に係る補正予算についての議論、つまり改革の中身に入る前段の“助走”部分が話し合われました。

先ずは議会に対する住民の声を頂く方法についてですが、予想通り意見が分かれました。平野・澤嶋・戸田議員(市民派会派の「人びとの新しい歩み」)、高山・河野議員(共産党)、外村議員(会派に属さない)は「先ず住民アンケートの実施を行う」ことを提案しました。これに対し清水議員(自由民主党クラブ)、東田・藤原・平井・菅議員(山吹民主クラブ)は「先ずは住民との対話」をと主張しました。

かつて私が町議会運営委員会の一員として視察に訪れた京丹後市ではアンケートが、伊賀市では住民との懇談会が最初に取り組まれスタートしました。どちらが良いのか、また正しいのかは分かりませんが、私はアンケートが先だと思います。アンケートを行った上でその結果を示しながら、懇談会において住民の皆さんと議論を深めるのが良いのではないでしょうか。

清水議員が発言した「端(はな)からのアンケートは、住民が議会基本条例のことを良く知っているのなら良いが、(現状では)偏りが生じる。(従って)住民との対話を先に行う方が良い」との意見は間違いではありませんが、意見を聴く内容の飛躍があります。つまりアンケートの中身は、いきなり「議会基本条例」を全面に打ち出すものではないということです。

「アンケートを先に」と主張した議員たちは、戸田議員の意見を引用するなら「議会がどれだけ住民から遠いかを知ること」が、先ず必要だと思っているのです。例を挙げれば「議会が、議員が何をしているのか分からない」の意見に包含されている住民の率直な呟きは、たとえ座談であっても議員に面と向かっては言いにくいものです。意見を頂くには出来るだけ住民の皆さんの負担を少なくしなければ、多様で多数の尚且つ忌憚のない意見は収集できません。そのためには、やはりアンケートを先行すべきなのです。

住民意見の聴取は最も早急にして、且つ最重要でもあることなのに、本日の委員会では結論が(の方向性すら)出ませんでした(大事だから結論を出さなかったと言う解釈も成り立ちますが・・・)。結論どころか、特別委員会に係る補正予算案を巡って議論は、アララ!“迷走”の様相を呈しました。というのも6月議会への上程を目指す補正予算には、「住民説明会」(懇談会と言い換えても良いかと思いますが)に関する経費は組まれていましたが、アンケート費用は計上されていなかったからです。

オマケに委員会の調査研修(所謂“視察”と称される)費用は、宿泊可能な金額(6万円を5万円にすれば?との意見も出ましたが)がチャッカリと上げられていました。市民派議員たちが出した「日帰り研修」「講師を招いての研修」「住民参加が可能な研修」等の意見は尤もだと思います。がしかし、傍聴の私から見れば此処で余り固執するのは“得策”では無いと思いました。

特別委員会という法制化された委員会ですから、会議録(全文筆記)に残す主張はありますが、常任委員会のように視察が毎年繰り返される恐れはありません。“短期決戦”(少なくとも任期中に議会基本条例を制定し、実効ある議会改革も行う)で臨む場合に、何を第一義にすえるのかは自明のことでしょう。

ここで高山議員の意見が出ました。「本来的には、どういうことをするのかを決めてからの予算付けである。今年は議論をしっかりやって、研修等は来年度に行えば良い。予算に縛られることはマズイのではないか」。一見尤もな意見だと思いますが、そんな悠著に構えていて良いスケジュールではないはずです。平行して様々なことをこなしていかなくては、住民意見を反映した条例制定までは行き着かないで任期切れになってしまいます。

ああ、そもそも合併問題が表面化した今、次期改選時に島本町議会が存在しているのかという根源的な疑念も湧いてきます。これってアンケートやその後の懇談会でも、絶対出てくる住民の疑問だと思います。高槻市長に「合併した方がありがたい」と言った(多分自公民会派)議員たちに、そこの所を聴いてみたいと思ったのですが、まあ残念ながらそんな意見は出ませんでした。

さて最後に“迷走”を決定付ける事象を二つお知らせして、クダクダ日記を終わりたいと思います。

一つは前述した視察費用を含めた予算についてですが、伊集院委員長は異議が噴出した補正予算案に対して「予算はこれでいかしてもらう」(つまり宿泊可能な6万円を含んだ予算)と繰り返しました。その後休憩を挟んで、再開時には次のように宣言しました。「合意を頂けなかったので、予算案は取り下げる」。オット、それはいくらなんでも委員長として辛抱が無いのではないですか。気に入らないから「ヤ〜メタ」ではまるで駄々っ子、委員長職は不適格です。

まっ委員長が切れようが切れまいが、本日は時間切れとなりました。懸案事項は次回への持ち越しです。ここで“迷走”その2です。またまた清水議員の発言です。「(当特別委員会の)今後の広報は個人では行わない、委員会として行うことが望ましい」「異なる意見がある場合(情宣された場合と言う意味でしょうか)、住民は戸惑う」。ウェ〜ッ!出ました!これぞ問題発言です。

委員会として公式の広報を行うのは当然です。しかし「議会議員として、報告や意見表明を行うな」という清水議員の発言は、まったく低次元で空いた口がふさがりません。笑うしかないオソマツな“圧力”ですから、こんなのは無視、無視です。ところが追随する議員もいるのだから「島本町議会の良識は一体どうなってんの?」といわざるを得ません。

お追従議員は「16人の議員が同一の高い次元に立って、個人的なことは慎みたい」とのたまいました。議員名は菅議員、議長その人です。やれやれ!当然、河野・平野・高山議員から異議が出ました(他にも不規則発言を含めると、賛否の意見が入り乱れました)。

ここで伊集院委員長が「議員個人が意見表明を行うのは自明のことであり、束縛するものではありません」と、ぴしゃりと言ってくれれば(言うわけないか?)見直したのですが、委員長は最後まで「本委員会にかかわる報告は、議会だよりで広報する」としか言いませんでした。はぁ〜ぁっ・・・(ため息です)。

このような議会の土壌で頑張らざるを得ない市民派議員方の苦労は目に見えるようですが、住民に理解を頂くためにも議員各人からの情報をジャンジャン流してくださるようお願いいたします。意見表明権が基本的人権に基づく憲法上の権利であることを知らないで大口を叩く議員の実態を、先ずはつぶさに住民の皆さんに知らせることが必要だと思います。ちなみに5月3日現在では戸田議員が、議会改革特別委員会について早速の報告を行っています(ただし私の日記よりは、遥かに上品にですが・・・)。

|

|

|

音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ びわ湖『熱狂の日』2010」を覗き見しました

(2010年5月2日 日曜日)

昨日と今日、びわ湖ホールとその周辺で標題の音楽祭が開かれています。ショパンとモーツアルトの演奏が大中小ホールとロビー、さらには屋外でも楽しめる一大イベントです。有料・無料合わせて30近いプログラムが、あちらこちらで朝から夜まで一日中奏でられます。“音楽通”ではない私ですが、「ちょっと覗いてみようかな」と出かけました。

一流の演奏者でもチケットは2千円まで(安価に)演奏時間は45分まで(程よい時間で)幼児も歓迎(家族で気楽に)と、従来の常識を破った音楽祭です。クラッシック音楽を鑑賞する際の“堅苦しさ”や“気取り”を捨てて、気軽に会場のハシゴが可能です。溢れる音楽の渦に巻き込まれ、「熱狂」の一日をどうぞ!というわけですが、殆どのチケットは売り切れていたため、無料の演奏を何ヵ所か楽しませてもらいました。

ところで「熱狂の日」という言葉は、1784年にモーツアルトが作曲した「フィガロの結婚」から引用されているそうです。1995年にフランスの港町ナントでルネ・マルタンが創出した音楽祭は、革命的と評された当楽曲のように、音楽に対するあらゆる“境界”を越える試みに満ち溢れていました。「熱狂の日」は南ヨーロッパに広がり、2005年には日本にやってきました。

日本では東京の催しが最初です。2007年の東京では、開催期間中に何と!100万人の来場者があったそうです。続いて新潟・金沢でも開催され、今年初めて大津の地で開かれることになりました。来年の音楽祭には、早めにチケットを入手したいと思います(折角、びわ湖ホールの「友の会」に入っているのですから)。

|

|

|

|

|

浜大津の“新スポット”楽しみです

(2010年5月3日 月曜日)

今日は憲法記念日です。ここ大津では記念の集会なども無く(確か草津で県の催しがあったような・・・)、恥ずかしながら私の一日も単なる連休のひとコマに過ぎませんでした。

ところで後日澤嶋さんのブログ(長文の力作です)を見ると、島本町でのビラ配布や高槻市でのピースウオークに参加していたことが分かりました。毎年5月3日は澤嶋さんたちと共に「憲法9条を守る」取り組みを続けていましたから、今年も変わらず活動を継続されたことに心からの拍手を送ります。

さらには案じていた澤嶋さんの体調が、2つのアピール行動を成し得るほど回復したことを本当にうれしく思いました。当然のことながら澤嶋さんの回復は、今まで密に行い難かった議員活動(中でも通信の発行)への復帰に繋がるものとして、何よりの朗報と受け止めました。同じ市民派議員の平野さんと戸田さんに、追いつけ追い越せの気概で頑張って欲しいと願っています。

さて、私は本日もフラフラと浜大津あたりをうろついてきました(昨日のびわ湖ホールも近くです)。往復1時間の徒歩でしたから、正確に言うと「フラフラ」ではなく割合一生懸命歩きました。浜大津へ出かけたのは、「湖(うみ)の駅・浜大津」と「旧大津市公会堂」に行ってみたかったからです。

どちらもごく最近オープンした施設です。「湖の駅」は「アーカス」という複合娯楽施設の2階に開店しました。近江の特産品を販売する「うれしや」と地元食材の料理を供する「おいしや」の2つのスペースから成っています。近江名物は米・酒・茶に加えて、湖魚の加工品(有名な鮒寿司や瀬田蜆も)・蕎麦・湯葉・菓子の数々、農園の野菜や果実、牧場の乳製品やハムなど・・・欲しいものばかりです。

先ずは「おいしや」でお昼ごはんを頂きました。おいしい近江米をおかわりできる「おくどさんセット」は1000円ですが、副菜のボリュームからするとちょっと高いと思いました。「うれしや」では、近江牛味(?)のスナック・子鮎の佃煮・きざみ湯葉・赤こんにゃく(近江八幡の名物)・丁稚羊羹を買いました。

「湖の駅」は琵琶湖汽船(株)が主体となって営業していますが、単なる商業施設ではありません。市が進めている「大津市中心市街地活性化基本計画」に位置づけられたリーディングプロジェクトの一つです。大津港(琵琶湖周遊船の発着港)に近いため多くの観光客が訪れ、狙いは当たったようですね。“賑いの創出”への取組が一過性で終わるのではなく、地元の人々にも愛される息の長い事業として育っていって欲しいと思います。

標題の“新スポット”は、あと一つ「旧大津公会堂」を紹介したいのですが、長くなるので次回の日記に回します。

| |

|

|

|

レトロな雰囲気が素敵!「旧大津公会堂」

(2010年5月4日 火曜日)

浜大津の“新スポット”2ヶ所のうち、「湖の駅」は昨日の日記で紹介しました。あとの1ヶ所は「大津市旧大津公会堂」(以下「公会堂」と言います)です。公会堂は約3億7千万円余りを費やした大規模な改修工事を終えて、4月23日にオープンしました。京阪電車の浜大津駅から1分(デッキで繋がっています)の便利な場所にあります。

私が公会堂を魅力的だと思うのは、昭和初期(9年)の建築意匠が素敵だからです。キュービック型のコンパクトな建物ですが、ライト(建築家のフランク・ロイド・ライト)様式が生かされた外観も内部もレトロな雰囲気に満ちています。ちなみに公会堂は、今年の3月に大津市の景観重要建造物に指定されています(国登録有形文化財にも申請中)。

外壁の四方に貼られたスクラッチタイルやアーチ型の窓や扉、内部の床・階段・照明等々に保存と復元の力が注がれています。また耐震化(屋根の軽量化や耐力壁新設)をはじめバリアフリー化(エレベータやトイレ)、太陽光発電パネル(屋上)やLED照明の設置で環境にも配慮した施設になっています。

このように見事な復活を果した公会堂ですが、建物にも増して魅力的なのはレストラン4店舗(それもかなりのグレードらしい・・・残念ながらまだ未体験です)が誘致されたことです。このような“集客交流”スタイルの導入は、“お役人”だけではなかなか出てこない発想だと思いますが、大津市の職員はセンスの良い人が多いのかしら・・・?オシャレなレストランが人を呼び寄せるのは、1年前に出来た「なぎさのテラス」(ここも4店舗、公会堂にも近い)でも実証済みです。

地域の人々を中心に平成15年から始まった公会堂の保存運動は、「大津まちなか元気回復委員会」での議論を経て実現へと向いました。勿論大津市が主体で保存と利活用の検討を行ったわけですが、住民の多種多様な意見が大きく反映されていることは言うまでもありません。店舗の誘致や斡旋をはじめ、まちづくりの拠点施設(ホール・多目的室・会議室2つ・談話室・情報発信室)も「(株)まちづくり大津」が指定管理者として管理運営しています。

今回は「湖の駅」で昼食を取ったため、残念ながら公会堂のレストランは次回のお楽しみとなりました。3階の多目的室で開かれていた写真展「大津まちなか かつての記憶」を観て、帰路に着きました。ちなみに公会堂の諸室使用料は、ビックリするくらい安いです。18人が入れる会議室は、1時間なんと140円!100名のホールでも1030円です。

|

|

|

|

|

「バーベーキュー禁止」の看板も、「不法投棄禁止」の看板も無視されています

(2010年5月5日 水曜日)

ゴールデンウイークも今日で終わりです。連休中は良いお天気が続き、我家のマンション前の砂浜にも「公園整備完了」を知った人たちが沢山遊びに来ていました。釣りやカヌー・簡易ヨットの舟遊びは勿論、砂遊びやキャッチボール等、家族で楽しむ姿を目の当たりにすると心が和みます。

公園には「花火やバーベーキューは禁止です」との看板が立てられています。しかし看板を横目に肉を焼く家族連れや若者のグループが、ヤッパリと言うかついにと言うか、この柳が崎湖畔にも出現しました。ちなみに宮尾孝三郎大津市議のブログでは、バーベーキューが許可されている公園(膳所の手前のなぎさ公園のみ、今年初めて大津市が実験的に施行しています)と、許可されていない公園でバーベーキューをしている実態が報告されています。

|

|

|

宮尾議員はなぎさ公園の“公認バーベーキュー場”の詳細な記事と併せ、許可されていない公園で火を使い、音楽ガンガン、お地蔵さんの祠のある芝生に寝そべる姿など、そのアウトローぶりもつぶさに知らせています。ホンマにマメに良く調査されていると感心しています。宮尾議員に限らずですが、ブログの更新は同じ会派(会派名「清正会・杣」を、今年度から「清正会」に名称変更)の3議員(谷祐治・小松明美・山本哲平議員)も頑張っています。

さて、もう一つの看板「ごみを捨てるな」の効果はどうでしょうか?写真の看板は、砂浜と併せて整備した柳川南側法面の対岸(北側)一帯に数枚立てられています。日頃足を踏み入れない場所ですが、今日ウォッチングしてみてゴミの多さに驚きました。実は4月の中ごろに最初の収集を県土木事務所に依頼したのですが、柳川の川床と北側法面の一部分のみに手を付けただけだったのです。

柳川北の湖畔に投棄されたゴミについては、連休が終わってから再度土木事務所に要望しようと思います。

|

|

|

|

|

湖岸で暮らすTさんは、何を願っているのでしょう?

(2010年5月6日 木曜日)

前回の日記で、湖岸の柳川法面(北側)に不法投棄されたゴミの写真を掲載しました。その場所の近くで暮らす男性がいます。私たちが引越しをしてきた頃(昨年8月)には、すでに柳川の対岸に彼の姿が見えました。また住居にしている廃車や周辺の状況からも、ある程度長期間の生活を営んでいると思います。犬小屋や野菜の苗が数本植わった“小さな畑”を見ても、湖岸の暮らしを続けている様子が伺えます。

昨日、県の土木事務所にゴミ撤去の申し入れを行いましたが、気になっていた男性のことを訊いて見ました。職員は「はい、ホームレスの人の存在は承知しています。確かTさん(私が頭文字にしました)という名前です。結構高齢で・・・78歳だったと思いますよ」と、個人情報に配慮することなく!答えました。

しかし肝心の彼との接触状況については、「福祉のほうでやっていると思います」というばかりで何もわかりませんでした。以前に市役所で訊いた時も、「民生委員さんが話しに行ったようですよ」程度の返事でした。尋ねたのが市も県も湖岸の整備に係る部局でしたから、そのような回答だったのかもしれません。私もそれ以上、福祉の担当者にも確かめること無く今日まで来ました。

行政は「不法占拠にあたる」とは言うものの強制排除には至っていない訳で、私もTさんがホームレスの現状を望むなら「そっとしておいてあげた方が良いのでは」と思っていました。ところが、島本町でホームレスの人が白骨化して発見されたことを知りました。澤嶋議員と伊集院議員のブログで報告されていました。特に澤嶋さんの記事は高槻警察へのヒアリングを含め、2回に亘って詳細な内容が書かれています。

私はTさんのことが、すご〜く心配になってきました。Tさん自身が「どのように生きていきたいのか」を十分に確かめた上で、行政の積極的な関与が必要な時にきていると思います。78歳という年齢を考えれば「まあ、好きに暮らしているのだから」と、楽観して見過ごしていてはいけないのではないでしょうか。

私が気をもむまでもなく、既に県や市におけるホームレス対策が実効ある取り組みを進めているかもしれません。しかし県土木事務所の対応に、私は部局間或いは関係機関との連携の希薄さを感ぜずにはいられませんでした。遅ればせながらですが大津市のホームレス担当(ってあるのかしら?)に、Tさんへの接触の経過と現況を訊いてみます。島本町の状況を、どこの地であっても繰り返してはならないと思います。

|

|

|

|

|

市役所で「ホームレスの担当」をお願いすると、生活保護の仕事をしている職員が出てきました

(2010年5月7日 金曜日)

昨日の日記に書いたTさんの件で、大津市役所に電話で問合せました。電話交換手に「市内のホームレスの実態を知りたいのですが」と告げると、生活福祉課の生活保護を担当しているKさんに繋がりました。

Kさんによると、大津市内では現在10人のホームレスが確認されているそうです。人数以外のデータは教えてもらえませんでしたが、これって仕方ないことなのでしょうか?まあ、大津市が厚労省に提出した報告文書を求めれば、詳細が判明するはずです。今度役所に行った時に、市政情報室で情報公開請求をしておきましょう。

ちなみに「ホームレス実態調査」は、「ホームレス自立支援法」に基づき厚生労働省が市町村を通し全国一斉に行っている調査です。平成21年1月の概数調査では、全市町村(1804)中504の自治体で15,759人の存在が確認されています。居住場所は都市公園・河川・道路・駅舎・その他(施設)の順になっています。

さて肝心のTさんのことですが、Kさんは「Tさんと接触はしている」と言いました。生活保護の制度を紹介したがTさんにその気は無く、「このままで良い」と断られたので進展はないということです。少し突っ込んで訊いてみると「接触している」とは言うものの、年1回の調査時のみ面談しているに過ぎないことが分かりました。

また庁舎内の他部局や滋賀県及び関係機関(民生委員・NPO等)との連携も無く、従ってTさんのケースを一同に会し検討したようなこともありません。Kさんは「Tさんが先ずは不動産屋に行って、住居を借りる申請に必要な書類を書く意思が無ければ(実際に借りるかどうかは問題ではありませんが)生活保護も受けられないですし・・・」と、諦めの心境です。

80歳近いTさんに、残された時間はそう多くありません。関係者たちが何とか力を出し合って、少しでも老後の安心の暮らしに寄与できれば良いのですが・・・。

|

|

|

|

|

西武百貨店と間違えて電話が掛かってきます

(2010年5月8日 土曜日)

引越し当初から1ヶ月に1〜2回くらい、自宅に間違い電話が掛かります。以前西武百貨店(大津店)が使っていた番号が、我家にスライドしたためです。西武のラッピングセンターに直接繋がる番号だったようです。まあ代表番号でないだけまだマシかもしれませんが、それでも時と場合によっては迷惑な間違い電話です。

また皆さんがお客のつもりですから、“上から目線”で横柄な物言いの人が殆どです。そして必ず連続して、2度3度掛け直してきます。3度目には恐縮して切る人もいますが、逆切れして立腹の言葉を投げつける人もいます。こんな時はやっぱり私も気分が悪いです。

「何とかならないのか」と、昨年も西武とNTT西日本に申し入れを行いました。しかし、NTTの結論は「何ともなりません」というそっけない返事でした。ちなみに西武百貨店も「NTTに任せていますから(当方は関係ありません)」と答えるのみでした。

NTTは「使用廃止になった番号は1年を経過すれば、新しい持主の電話番号とすることができると、我社の内規で定めています。当該番号は1年半経っていますから、問題はありません」とも言いました。数ヶ月前はその説明を不承不承受け入れました。

しかし、ごく最近の間違い電話で「2009年のタウンページに掲載されている番号なのですが・・・」と、相手の人が3回目に言ったのです。そこでNTTに再び申し入れを行いました。今回は「具体的に何らかの改善策を検討して欲しい」と要望しました。一応自宅を訪れ謝罪の言葉を口にしたNTT(滋賀センター)の課長は、「改善策と言われてもねぇ・・・」と相変わらず消極的でした。

そこで「素人の考えですが」と、私が考えた改善策を伝えました。「内規はNTT内でのみ通用する決まりです。客に押し付けてもらっては困ります。実際我家は、その内規によって迷惑を被っているのですから。未使用期間1年が経過した番号を次のユーザー番号とする内規を、2年以上に変更するとかの検討はどうですか?また百貨店や大型スーパーが使っていた番号は、できるだけ個人宅の番号にスライドさせないというような検討はどうですか?」。

多分こんなことくらいは、NTTも考えたと思います。でもこちらから提示しなければ「スンマセン、打つ手ありません」で押し通すのです。私は企業のそのような姿勢が腹立たしく、また残念に思いました。「個人のユーザーなんて何とでも誤魔化せる、そのうち諦めるさ」と踏んでいる“組織”は官民問わず少なくありません。

私は諦めたくありません。改善事項の実施が我が身に間に合わずとも、いつか次のユーザーに生かされると思います。また例え改善が見送られたとしても、検討したことは無駄にはなりません。検討の積み重なりが、良い企業へと成長していく糧になるのではないでしょうか。ということで、ただ今NTT西日本では知恵を絞っている最中です。10日後には、検討結果を持ったNTTが再訪する予定です。楽しみ・・・。

|

|

|

ずっと捜していたキャビネットが見つかりました

(2010年5月9日 日曜日)

近所のアンティーク家具店「アルベール」を久しぶりに覗いてみました。以前からキッチンに置くキャビネットを探していたので、お店の人が覚えてくれていたのでしょう。「新しく入った物ですが、多分ぴったりのサイズだと思います。気に入っていただけるかどうか・・・」と声をかけてくれました。

キッチンの冷蔵庫と食器収納庫の間には62センチの空間があり、ここに納まる家具をずっと探していたのです。冷蔵庫は勿論ですが収納庫も無機質な感じのタイプなので、アクセントになるアンティークの家具を入れたいと思っていました。今までも気に入った物は数々あったのですが、いずれも数センチの差でアウトでした。

もう半ば諦めていたのですが、今日出合ったキャビネットはなんと!幅60センチでした。宝物を探し当てた気分です。我家の小さなキッチンに似つかわしく装飾も控えめで、一目で気に入りました。開き戸の中は、コーヒーメーカーや炊飯器が納まる広さと高さもあります(これらの電気製品を出しっぱなしにしないのが私のルールです)。

たかが小さな物入れですが、100年の間イギリスで使われてきた存在感が伝わってきます。“縁”あって我家に収まったのですから、引き継いで大事に使っていきたいと思います。天板にはタイの古い木工品とスリップウェアの鉢(これは日本の作家)を置いてみました。

|

|

|

柳川左岸のゴミ収集、県土木事務所は「9月まで待って」ですって

(2010年5月10日 月曜日)

これまでにも何度か日記に書いてきましたが、隣接する柳が崎湖畔公園の整備事業(第一期)が3月末に完了しています。荒涼としていた湖岸一帯に遊歩道や植栽等が施され、我家のマンション前には広くてきれいな砂浜が復活しました。今5月の陽光の中で、芝生と柳(まだか細いですが)の緑が青い湖水と白砂に映えて美しいです。

休日には釣りを楽しむ人びとや家族連れが、三々五々集う姿も多く見られるようになりました。また遊歩道で車椅子や乳母車の散策が可能になり、大きく弧を描く湖畔の雄大さを容易に体感できる人たちも増えたことをうれしく思います。

ちなみにこの遊歩道は今年度着手される第二期の整備事業で、湖面を渡るような形で延長され「びわ湖大津館」のイングリッシュガーデンと繋がります。そして来年度には、マンション南側に接する空地が公園整備され事業は完了します。これらの計画を転入前に確認してはいたものの、着々と実現していく事業を目の当たりにして感謝の気持が増す毎日です。

さて折角整った湖畔公園ですが、実は公園端の柳川左岸に問題が残っています。比叡の山々(多分)から琵琶湖に流れ出る柳川は今回の整備事業に含まれ、拡幅と右岸法面の親水工事が完成しました。柳川左岸に既に形成されている良好なビオトープを保存するため、左岸法面と湖水敷きの一帯は工事の手が入りませんでした。この判断は大いに正しいと思いますし、私も歓迎をしています。整備工事は環境保全の側面から見れば、破壊に繋がることの方が多いからです。

でもだからと言って左岸の不法投棄ゴミまでもそのままにしておくというのは、どうにも理解できません。大津市の公園緑地課や不法投棄対策課、滋賀県の大津土木事務所(管理調整課)には何度も現状を訴えています。公園緑地課は土木事務所を紹介してくれ、不法投棄課はパトロールで現況確認をすると言いました。でも市が直接撤去をしてくれるわけではありません。

一方、柳川とその河川敷を管理する県土木事務所は、4月上旬の申し入れに対して直ちに行動してくれました。ただ残念なことに、河床とごく一部の法面のみを職員が臨時的にゴミ収集したに過ぎませんでした。それでもバイクの部品やタイヤ10本を撤去したそうで、私は感謝を伝えました。しかし、まだまだ大量に残るゴミを放置しておくのか、大いなる疑問を感じています。

そこで今日は現場の写真を数枚持参して、土木事務所に再度の申し入れに行きました。担当職員は「大規模な収集は職員の手に負えません。毎年2回の業者委託を予算化していますが、当該地が収集の対象地となるのかどうか今はまだ分かりません。しかし写真を見ると、かなり劣悪な状況ですから撤去は必要だと思います。ただ最も近い収集の時期でも、8月から9月までの間に行う契約になっています」と答えました。

まあ“お役所”の答えとしては想定内ですし、今後も職員で対応できる収集は努力していくとの姿勢ですから、「よろしくお願いいたします。ただし8月〜9月の定期収集の対象には、当該地を必ず加えてください」と伝えました。また、私の申し入れを公文書として記録に残すよう、4月に引き続いて再度の要望もしておきました。

ここでちょっとうれしい事実が分かりました。職員が「協議・要望・苦情・その他の報告書」と記された様式の起案文書を持ってきて、「前回南部さんからの申し入れを受けて作成しました。今後は来庁時の面談をはじめ文書・電話に拘らず、この書式で記録に残すようにしました。4月28日から使っています」と言いました。決済権者は管理調整課の課長ですが、土木事務所の最高責任者である所長の閲覧も行われます。

全く!こんな当たり前のことが、事務として執行されていなかったなんて信じられませんでした。前回訪問時に「住民の要望・苦情等は、小さな町でも(ちなみに島本町のことを例にしましたが)きちんと記録に取り、情報公開請求にも応じられる事務を行っているのが当たり前です。滋賀県ともあろう役所がこのような事務を行っているとは驚きです。至急改善してください」と私は強く要求していたのです。

事務改善のささやかな一歩を確認したことで、本日は帰ることにしました。担当職員のA氏は4月に異動してきたばかりですが、誠実に応対し好感が持てます。多分土木事務所には、一般住民の来訪など少ないのでしょう。官公庁や業者に対し許認可権を握る彼らは、住民サービスに思いを馳せることは慣れていません。

例えばカウンター前に暫く立っていても、客(私)が声をかけるまで誰も席を立って近寄ってきません。私もガマンして(!?)突っ立っていると、さすがに目障りなのか「ハイ、何か?」と応じてくれます。当然椅子を勧められることは少ないので、「座ってお話してもいいですか」と私のほうから求めます。彼らは慌てて「どうぞ」と言いますから、ホントに気が付かないのですね。

上記のような事態は笑い話の余談に過ぎませんが、全国津々浦々の“お役所”では似たような接遇がまだまだ続けられていることでしょうね。市町村の役所(役場)では随分良くなったと思いますが、府県や国レベルではどうでしょう?いずれにしても“官のサービス”は、これくらいが当り前だと思ってしまう住民の諦めにも一因があるのかもしれません。気持ちよく使いこなして役に立ってこその“役所”です。私たちも、もう一押し二押し奮起してみましょう!

この日記は5月10日付けですが(既に実際の日にちと9日間の遅れが生じています・・・トホホ)、9日の日記も合わせて掲載しています。日付を1日溯ってご覧下さいね(大したこと書いていませんが)。

|

|

|

|

|

日本年金機構に請求していた個人情報が開示されました、が・・・

(2010年5月11日 火曜日)

3月中旬に送られてきた「年金証書」の表記内容について、私は大いなる疑問を抱きました。そこで「日本年金機構滋賀事務センター」に改善を求める申し入れを行い、20日ほど経った4月12日にやっと回答が来ました。この間の状況は、3月21日・28日の日記でも書いています。

改善点の一つとして求めた「時効特例給付」(以前は時効により5年以前の年金は給付されなかった)に係る説明文の添付については、「『時効特例給付のお支払いについて(お知らせ)』という文書を同封したので確認してください」と回答してきました。この時、事務センター年金給付グループ長のK氏は、私の申し入れによって「お知らせ」文を新たに作成したような説明をしました。

それを聞いて私はうれしかったし、チョッピリ鼻も高くなりました。私の意見が大組織である日本年金機構の事務改善に繋がったこと、そしてこれから年金証書を受取る人たち(特例給付の対象者)への解りやすい説明が担保されること、これらは大変重要な改善だと思いました。そこで私は、この「お知らせ」文がどのような経過で作成されたのかを知るために情報公開請求をすることにしました。

開示請求は個人情報としました。それは、私の申し入れによって事務が改善されたと捉えれば、個人情報の請求が良いと思ったからです。請求を行ったのは4月19日、大津年金事務所で「お客様相談室」のO室長が受付を行いました。請求に先立って手数料を振り込む必要があり、わざわざ浜大津で下車して「みずほ銀行」で振り込み、再び石場まで京阪電車に乗車しました(メンドクサ!)。

実は請求手続の問い合わせを行ってから実際の請求日まで、年金事務センターのK氏から何度も電話がありました。その時はとても親切だと恐縮しましたが、多分情報公開請求なんてめったにない事なので不安なのかしらとも思いました(本当は不安に思う別の要因があったのですが、それは日記の後段でお知らせ致しましょう)。

請求を行った30日後に「決定通知書」が届きました。そして本日(5月11日)年金事務所で、原本の閲覧後複写した文書を受取りました。開示された文書は私の申し入れに回答するためのK氏の起案文と、既に入手している回答文書のみでした。年金機構本部や関係機関との協議内容が分かるものも一切ありませんでした。つまり開示された情報から見る限り、「お知らせ」文の作成は私の改善申し入れに対処すべく初めて作られたということになります。

ところが、ところが、事実は全く違っていたのです。「お知らせ」文は、私への回答のために作成されたものではありませんでした。年金機構本部において何年も前に作成され、私のような時効特例給付の対象者に対し、年金証書送付時に同封しているはずの文書なのです。にも拘らず滋賀事務センターは、その事務を怠っていたのです(後刻事務センターは、「単なる入れ忘れのミスです」と言いました)。

このトンデモナイどんでん返しは、開示された文書の閲覧時にK氏が同席していないことを私が不審に思ったことから発覚しました。大津年金事務所と滋賀事務センターは少し離れた場所にあります。今日開示を受けたのは情報公開の窓口である年金事務所です。大津年金事務所のO室長は親切に対応してくれますが、情報の内容について問うと「私では分かりません」と繰り返しました。

私は「K氏が説明に来て当然なのですが、取りあえず電話で話します」と室長に告げました。電話に出たK氏に、私は次のように言いました。「最後に確認します。開示された情報からは、私の申し入れに対する回答として『お知らせ』文を作成したと解釈せざるを得ませんが、そうなのですね。ということは今回のこの文書が、今後は滋賀事務センターを含めた全国の特例給付対象者にも配布されることになるのですね?」。

ここで初めてK氏は言ったのです。「いえ、この文書は既に全国の事務センターに存在しているものです。今回南部さんへの年金証書発送時に同封し忘れていました。済みません。申し訳ありませんでした」。ハァ〜ッ?エェ〜ッ!どういうこと?!驚きと怒りで、暫く言葉が出ませんでした。それでK氏は姿を現さなかったのか!「スミマセンでは済みませんね」と私は返しました。

「3月の半ばから、この件では幾度となくやり取りしています。従って事実を告げる機会は何度もありました。あなたが最初に謝罪していれば、私は情報公開請求を行う必要もありませんでした。なお且つ本日も私から最後の確認がなければ、黙っているつもりでしたね。これは年金機構本部(東京)の指示ですか、それとも滋賀事務センターのみの判断ですか。いずれにしても年金事務のあり方に、再び大きな不信感を抱かせた由々しき事態です」と続ける私に、K氏は「申し訳ありません」を繰り返すのみでした。

こんなことがまかり通っているって、ホンマにショックです。私は怒り心頭ですが、電話を切ったあとのK氏は「ヤレヤレ済んだ」と一息ついていることでしょう。Kさん、甘いです。このままではスミマセン。時刻は5時近くになっていましたが、私の足は京阪石場駅の年金事務所からJR大津駅の事務センターへと向っていました。続きは後日の日記で・・・。

|

|

|

|

|

大津市のメール配信サービスは多岐に亘っています

(2010年5月12日 水曜日)

私は、大津市役所と島本町役場のホームページを毎日チェックしています。先日市役所のHPに、パソコン・携帯電話へのメール配信サービスメニューが出ていました。「必要な情報をリアルタイムに提供します。どうぞ登録してください」との呼びかけで、配信される情報は災害・不審者・各種検診と予防注射・議会・施設のイベント・消費者・学校・野菜栽培・サル出没情報と多岐に亘っています。

「野菜」と「サル」の情報は、市域が南北に長い地形から気温の変化も一様ではないため、農業者にとっては大事な情報です。またお猿さんの情報は比良や比叡の山に近い土地ですから、これもまた住民の注意喚起に必要な情報なのでしょう(島本町では勿論、両方ともありません)。

さて、私が登録したのは災害・不審者・議会・施設イベント・消費者情報の5つです。島本では災害と不審者情報しか配信されなかったので、大津市のサービスはうれしくて歓迎しています。担当部局は政策調整部の情報システム課ですが、島本町でも配信メニューを増やすことを考えてはどうでしょう?

私は数ある配信の中でも、特に議会からの情報に期待しています。早速、5月17日に開かれる臨時議会の日程と提出議案が送られてきました。残念ながら用事が重なって傍聴には行けませんが、情報を得ることで市政の動きが分かり、また市議会への親近感も増します。後日談になりますが、市議会閉会後(その日のうちに)議決結果が送られてきました。う〜ん、島本町議会に比べると格段の住民サービスぶりだと感心しています。

また市議会の本会議は、当日のライブ放映と後日録画をホームページで見ることが出来ます。録画は編集等の作業を伴うため、数日後にアクセス可能となります。まあ、こんなのは既に多くの議会で行っている情報提供です。しかし島本町議会では、これまた未実施で、ずっと先の議事録(例え反訳原稿であっても)の完成か、50日先の議会だより発行を待つしかありません(ただし議決結果のみ、数日後HPにアップされています)。

住民は議場からの鮮度の高い、より詳細な情報を得たいと願っています。今のところは限られた議員が発信するHPやブログが、辛うじて新鮮な報告を提供してくれています。島本町議会の会派「人びとの新しい歩み」や大津市議会の会派「清正会」の議員たちが、日々情報提供に頑張っていることには本当に感謝しています。

ところで本日の本当の日付は、5月23日(日)です。遂に日記とカレンダーの日付に10日以上の差が生じてしまいました。ちっとも新鮮じゃない日記をお届けしている私が、「町議会からの情報発信は遅い」なんて言えたものではないことも良く分かっています。ごめんなさい!

さて昨日、戸田議員からの議会報告「いまここ*島本」No.3が届きました。わざわざ郵送してもらって恐縮です。公務の間を縫っての編集作業が大変なことは私が一番良く知っています。お疲れさま!本当にありがとう。同封された集会の案内チラシ2件と共に、隅から隅まで何度も読み返しました。盛りだくさんな記事も、分かりやすく読み応えがあります。また戸田さんらしい磨かれた言葉とセンスの良いレイアウトに感じ入りました。

なお同封されたチラシには、7月11日に行われる戸田さん主催の学習会「水源の里〜誕生物語」のお知らせが書かれていました。講師は前綾部市長の四方八洲男氏です。市長時代の四方氏には、2006年3月12日に綾部市議会の傍聴席からお目にかかりました。議会改革の必要性を唱えていた私は、綾部市議会の日曜議会を傍聴しに行ったのです(勿論私費です)。

同日付の日記にも書いていますが、四方市長が原稿を読むことなく滔々たる答弁を返していたことを鮮明に記憶しています。ややもすれば“傲慢“とも受取られかねないほど自信に溢れた堂々の“カリスマ首長”と、当時も今も論を張ることを避ける川口島本町長を比べずにいられませんでした。

7月の学習会では、きっと熱のこもった四方氏のお話が聴けることでしょうね。それにしても四方氏を招くなんて、戸田さんが培った人脈は相変わらず凄いです!豊かな人脈は、議員の大きな財産の一つだと思います。私は案内の集会には参加しませんが、盛会を願って心からのエールを送ります。

|

|

|

|

|

ミスの隠蔽は許せません・・・年金事務センターで「舐めたらいかんぜよ!」

(2010年5月13日 木曜日)

日本年金機構に対して行った情報公開により、滋賀年金事務センターの不適切な事務処理が明らかになったことを一昨日の日記で書きました。尚且つ、当事務に係る情報の開示時に、センターの担当者は姿を見せず説明責任を果しませんでした。あっ、そう・・・当事者が出てこないなら、私のほうから行くしかありませんね。

情報開示を受けた「大津年金事務所」から、私は「滋賀年金事務センター」へ向いました。センターはJR大津駅前のビル3階に入っています。内部では沢山の女性たちが事務や作業をしていました。まあ普段は、一般の住民が訪れることはないような場所です。年金給付グループ長のK氏(今回ミスを犯した事務の責任者)は、私が面会に来たので大変驚いた様子でした。

K氏は表情硬く応対のテーブルに着こうとしましたが、私は開口一番「今回の対応、つまりミスが発覚してから後も事実を隠蔽し続けたことは、到底理解できず許すことが出来ません。私は本気で怒っています。Kさんとだけの話しでは、今後の改善に向かって正直不安です。滋賀年金事務センター及び日本年金機構全体の問題として捉えてもらわないと、私は承服できません。センターの最高責任者である所長を同席させなさい。話はそれからです」と立ったまま告げました。

K氏は反論できないで、所長の〇氏を呼びに行きました。長い間待たされて、やっと所長とK氏がやってきました。所長は「Kに経緯を説明させていたものですから」と言い訳しました。「はぁ〜っ?事務上の大きなミスを、今までに所長が聞いてないってどういうこと?K氏は上司への報告も怠っていた訳なの?」と頭の中で「?」マークが渦巻きましたが、これは口には出さずにおきました。

まあ本旨じゃないことで怒りの輪を広げてしまうと、糺すべき問題の本質がぼやけてしまうのでグッと我慢します。当然のことながら、所長は先ず私に謝罪しました。その上で「K氏がミスを隠した」、はたまた「事務センターぐるみで隠蔽した?」と訴えている私の主張に対しては、理屈に合わない言い訳をしました。

所長は次のように言いました。「南部さんへの年金証書を送付時に、特例給付に関する『お知らせ』文書を同封することを忘れたことは事実です。特例給付の対象となる方への同封を、Kが最終的にチェックしています。今回そのチェックに見落としがありました。『お知らせ』文の存在を知ることが出来なかった南部さんからの問題提起(年金証書の表記は、特例給付を保証する文言ではない。証書の表記を補完するために、別添文書が必要ではないか等の意見)を受けたのですが、この時点でKは南部さんの提起を軽く捉えていました。従って文書の入れ忘れに気付かないままでいたということです。以上が不適切な事務が発生した経緯です。申し訳ありませんでした」。

はいはい、所長の発言は嘘ではないでしょう。人間誰しもミスは犯します。K氏も例外ではないでしょう。だからと言って開き直られると困るわけですが、私が問題にしているのはミスを“隠した”ということです。従って初期の段階では、所長の言い訳は通るかもしれません。

しかし約2ヶ月間に亘って、K氏とは何度もやり取りしているのです。私の問題提起を受け、さもその意に沿ったような回答を寄こしたこと、つまり既に存在し同封されていてしかるべき「お知らせ」文書を、新しく作成したかのように回答してきたわけです。更には私が行った情報公開請求(つまり「お知らせ」文の作成経緯が分かる情報)の開示時に至っても、説明責任を回避し事実を隠そうとしました。

いずれかの段階、最低でも最後の情報開示時に自ら誤りを認め謝罪していたなら、私とて怒りはしたでしょうが、年金事務センターに出向いてK氏のミスを「隠蔽」とまでは表現せずに済みました。私の最後の確認がなければ、彼らはミスを隠したまま一件落着と胸をなでおろしていたのです。私の疑義は“うるさいオバハン”のたわ言と葬り去られていたのです。

彼等は胸の内で、きっとこう呟いています。「特例給付対象者の年金に関しては『お知らせ』文の有無に係らず支給されるのだから、同封を忘れようが謝罪をしなかろうが年金は支給してやっているだろう」。これでは、旧社会保険庁が犯した“罪”の欠片も反省されていません。

日本年金機構と看板を架け替えあまたの制度改正を行っても、職員の事なかれ主義・説明責任の放棄・隠蔽体質等々は、例えごく一部の職員であっても未だにその歪んだ精神は一掃されていないのではないか?私の怒りと事務改善への要求根拠は、ここにあります。だから「スンマセンでは済まない」し、ええかげんな説明では「舐めたらいかんぜよ!」と机を叩きたくもなるのです。

実際に机を叩くことはしませんが、今回だけは「あなた方、私を舐めていますね。馬鹿にしているのですか・・・」と、静かに且つ厳しく言いました。でもこれは一回こっきり。汚い言葉を言い散らすような面談は、私の望むところではありません。そこで事務センターに“宿題”を置いていくことで、実のある反省と事務改善を図ってもらうことにしました。

宿題の中間報告は、1週間後に行うことを約束させました。ヤレヤレ、時刻は既に6時近くなっていました。雨の中、浜大津まで歩き京阪で帰宅。遅くなったので、出来合いのお惣菜をジャスコで買ってしまいました。中間報告を含めた本件の続きは、以降の日記でお知らせいたします。

|

|

|

|

|

日本年金機構本部のU氏・・・彼はアカンワ!

(2010年5月14日 金曜日)

またもや青文字登場です。青文字は、カレンダー通りの日付で日記を書く時に使っています。つまり標題の日付が現実の月日とかけ離れてきた証しなので、お恥ずかしい限りですが、本日の本当の日付5月26日(日記の内容は25日分になります)について少し触れておきたいと思います。

昨日(25日)は、町議会の議会改革特別委員会を傍聴するため島本町を訪れました。3月議会閉会後に臨時議会(5月11日)と建設水道常任委員会(13日)が開かれましたが、私は両会議共に傍聴しませんでした。従って久しぶりの島本町です。委員会傍聴のほかにも目的があって、「花染」さんで山葡萄のバッグ(といっても籠です)を見たいと思ったのです。実は何年も横目で見ていたのですが、今回は遂に清水の舞台から飛び降りました(オ〜ッ!、老齢基礎年金の約2か月分を超える散財をしてしまいました)。

さて町議選挙後1年を経て、私が市民派のバトンを渡した会派「人びとの新しい歩み」の3議員(平野・澤嶋・戸田議員)も、しっかりと議会活動している様子が確認できました。従って私の傍聴は、もう必要ないでしょう。ただ議会改革については、議会基本条例の制定を初め課題山積の様相を呈していますので、これらの課題を議論する特別委員会は今後も時々は傍聴をしていきたいと思っています。

ところで今回の議会改革特別委員会ですが、前回に引き続き検討の「進め方」と「グループ(作業部会)分け」についての議論が交わされました。本日の委員会の詳細は3議員がブログで報告するでしょうから、私はチョコット感想だけを述べます。

はっきり言って、本日は交通費と時間の無駄でした。伊集院委員長が喋りすぎなのと(ブログよりも、日本語の文脈は成立していましたが)、感情的になり切れそうになるのと(これは本日に限り、傍聴席から見聞していて分からないでもありませんでしたが)、屋上屋を重ねる意見が多いのと(この点、市民派議員は少〜し反省を)と、その他にも野次を含めていろいろと・・・。前途多難の“船出”だということだけは、私にも分かりました。

次回の委員会では進め方の詰めと、2つに分けたグループが夫々担当する検討項目の割り振りが決まるはずです。まあ意見は違っても、本議論に入る前に余り疲弊してしまわない方がお互い良いと思いますが・・・どうでしょう。私は、市民派3議員の発言通り「議会改革のために要となる議会基本条例制定」を、先ず目指すべきだと思っています

また時間差は生じたとしても、条例に明文化されない議会改革の諸項目についても結論を出していかなくてはなりません。そこで意見の違いを何とか擦り合わせるための努力が実らないと、形ある改革は不可能です。そのために議会が拠りどころとすべきは、住民の意識・意志確認です。市民派と共産党議員は「住民アンケート調査」の実施を第一に挙げていますが、自公民派の議員は「住民懇談会の実施」を主張しています。

私がもし現職議員なら、「どうしても意見が合わないのなら、それなら両方やりましょう」と逆転の発想で提案します。多分自公民派は「そんなん無理」と反発します。「じゃアンケートに賛成しますか」と迫っても、彼らは「懇談会がええ」と突っぱねることでしょう。ここで初めて「しょうがない、百万歩譲って懇談会に同意しましょう」と折れ、私たちが望む様々な前提条件を付します。

つまり彼らが狙う形だけの住民懇談会を、実のある住民意見聴取の手段に変えるのです。彼らは多分、懇談会を4ヶ所(小学校区)程度と考えているはずです。駄目です。少なくとも全ての自治会で開きましょう。一つの自治会で複数回、曜日や時間を変えて開催します。会場設営・資料の作成・情宣等全て議員が行いましょう。会場でアンケートを取りましょう。懇談会の議事録を作成し、全懇談会終了後に住民に公開します。そして最後に全体報告会を開きましょう(これは小学校区でも良いでしょう)。

この通りに彼らが条件を呑む訳はないと思いますが、ひょっとすれば「そんなんやったら、アンケートの方が楽そうや」と考えが変わるかもしれません。また懇談会ということになっても、条件のいくつかは呑ませることができます。どちらもがお互いを否定しあっているだけでは、審議は進まず実効ある議会改革はできません。

「また南部さんお気楽なこと言うて」と市民派の皆さんからも怒られそうですが、外から見ていたら今は“コップの中の嵐”の域を出ていません。議会改革の目的を見失っていそうな議員たち、片や目的を遂行するための手法に拘り過ぎて、結果的に進行を妨げていそうな議員たち・・・いずれも困ったもんです。マアマア、こんなこと議員を止めて他市に住む私の独り言と聞き流してください。

さて標題の中身に至らずに、今回の日記を閉じることになり申し訳ありません。前置きが長くなりましたので、日本年金機構本部のU氏についての記述は次回に回します。U氏はお客(私)の言うことなど全く無視して喋る自己中な職員でしたので、ちょっと書かせてもらいます。ほんま!腹立ったわ〜。

|

|

|

|

|

タカピーな年金機構本部(情報公開担当)のU氏には、本当に驚いた!

(2010年5月15日 土曜日)

一昨日の標題を「〜(略)〜U氏はアカンワ」としましたが、日記の中身は全然違うことを書いてしまいました。そこで改めて今日の日記で、不適切な電話対応に終始し並外れてタカピーなU氏について、少々愚痴ります。

3月中から続くゴタゴタに「何時まで日本年金機構のことに拘っているの?」と、正直当の私も持て余し気味です。しかし“客を客とも思わないデカイ態度”(旧社会保険庁の名残でしょうか)と、都合が悪くなれば“民間の法人(といっても特殊行政法人)ですから、当方の好きにさせてもらいます“と変節するカメレオン体質に、私は我慢がなりません。

元はと言えば、年金機構本部の下部組織である滋賀事務センターが起こした事務の誤りが発端です。私への年金証書送付時に「時効特例給付のお知らせ」文書を同封し忘れた単純なミスが、何故ここまで時間を要し拗れてしまったのでしょうか?

私自身の年金額が減額されるといった実被害は生じていない訳ですから、事務のミスを犯した滋賀事務センターと、センターを統括する機構本部が直ぐに「ごめんなさい」と言えば、それで済んだ話でした。ところがミスの隠蔽と責任の所在をタライ回ししたために、私の「おかしいやん?許せんわ!」のスイッチがオンに入ってしまったのでした。

そしてオンのスピードを加速・増幅させた一人がU氏でした。U氏は日本年金機構本部(東京)総務部情報管理グループの一員です。私は不適切な事務の経緯を知るために情報公開請求を行いましたが、U氏は本部における担当者です。私の請求を受理し、実施機関の情報特定をチェックし、公開の決定通知に係る等、一連の事務処理を行った職員です。

私は今回の情報開示時に滋賀事務センターにおける担当者の同席と説明を求めたのですが、叶いませんでした。そこで今後改善を図ってもらうために、機構本部のU氏に電話で申し入れを行いました。ところが、まあ!このU氏、箸にも棒にも架からない高飛車な応対でビックリしました。

お客(私)の話を最後まで聞かないで、途中で否定・拒否の言葉を機関銃のごとく吐き続けます。声の様子と許容の無さから、多分まだ若い職員だろうと推察しましたが、それにしても酷い応対です。私は情報の請求に至った経緯や開示情報の内容について、U氏に苦情を申し入れた訳ではありません。

「何もUさん、あなたがミスして隠して、そして謝らないと言っているのではありませんよ。“究極の説明責任”を果すべき情報公開制度の中で、担当者の同席はあってしかるべきだと提言し、検討してくださいとお願いしているに過ぎません」と私はいい加減ムカムカしてきましたが、勤めて丁重に続けました。ところが何と!「情報公開請求時も開示時にも、当該情報に係る説明責任は必要ない」と、U氏は仰天の発言をまくし立てました。

ハイ〜ッ?これは聞き捨てならない発言です。「あなた、情報公開制度が何のために設けられていると思っているのですか?本制度は『独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律』(個人情報も同様に別途法制定されている)に定められており、年金機構が国民に対し説明責任を果すための大事なツールでは無いのですか。説明責任が必要でないとは!Uさん、あなた間違っています」、今度は私がまくし立てました。

さすがに拙いと思ったのでしょうか、U氏は「説明は請求・開示の事後に、担当者に電話してくれれば答える」と言い直しました。私は「じゃ聞きますが、私たちは年金機構がどのような情報を保有しているのか分からないので、情報を特定することが出来ません。従って請求の際には担当者の同席を必要とすることが多々あります。また開示の際にも、公開された情報の内容について解説を頂かないと解らない場合が多いです。解らないなら電話しろではなく、自主・自発的な説明責任があるのですよと言っているのです」と返しました。

残念ながら、この人とは話しにならないと思いました。そしてこれが日本年金機構の情報公開のあり様(一端であったとしても)を示していると思いました。私は最後に訊きました。「せめて私の申し入れの検討はしてくれますね。なるか成らないかは年金機構の判断ですから、仕方がないとしてもです」。U氏は言下に「出来ません。例え検討するとしても、1年先なのか2年先なのかわかりません」と返しました。

私は「はいはい、そうですか。それでは当てにならない検討時期ですが、一応はお願いしておきましょう。そして今回の私の申し入れを『お客様相談』の内容として、相談グループに回しておいてください。少なくとも相談内容の一覧としてリストには挙ってくるはずですから。最後にUさんには、情報公開制度を一から勉強されることと、接客のありようも学び直された方が良いとアドバイスいたします」と言って電話を切りました。あ〜ぁ!疲れちまった・・・。

|

|

|

石山寺と三井寺のお祭りをハシゴしました

(2010年5月16日 日曜日)

本日の本当の日付は5月31日です。日記は遂に15日間の遅れを生じ、明日は早6月です。月日の流れの速さに戸惑いながらも、季節は“夏”を迎えようとしています。

ところで、遂にと言うべきか早くもと言うべきか、社民党の政権離脱で辻元清美衆議院議員も、とうとう“無冠”になってしまいましたね。国交省の副大臣としてバリバリ活躍していたのに、なんか勿体無いような気もします。でも筋を通せば、こうするしか仕方ありませんよね。様々な施策や改革が、辻元副大臣のもとで緒に着いたばかりだったのに・・・。成果はこれからという時に辞表を出さなければならないなんて、きっとくやしくて断腸の思いでしょうね。ホンマ!“鳩ポッポ総理”のせいです。

さて、今日(16日)は石山寺の「青鬼祭」と三井寺の「千団子祭」に行きました。両寺共に何度か訪れていますが、2つのお祭りは初めてです。晴天の日曜日とあって、境内はたくさんの人で賑わっていました。

青鬼祭は、石山寺中興の祖である朗澄律師を法要する祭礼です。800年前、師は78歳で入寂する際に「死後は青鬼の姿となり、庶民のために降魔招福を祈願する」と誓ったそうです。以降、師の化身として杉の葉で覆われた5メートル大の青鬼像が作られ、石山寺の東大門に祀られます。

|

|

|

東大門の青鬼像

|

どこかユーモラスな鬼です

|

石山寺の次は三井寺の「千団子祭」です。この祭は、三井寺の守護神である鬼子母神の祭礼で、600年以上続いています。鬼子母神は千人の子を持ちながら人間の子どもを奪って食べる鬼神ですが、釈迦の説法を聴き懺悔して仏法を守護する神となったと言い伝えられています。

祭が行われる護法善神堂には、千人の子どもの供養を意味する千個の団子が供えられています。また境内では亀の甲羅に子どもの名前と歳を書き池に放ち、子どもの安産育成を願う「亀の放生」や、子どもの健やかな成長を若木に託した植木・苗市も開かれていました。

|

|

|

|

|

間違い電話の対策、当り前のことながら私の要求がほぼ通りそうです

(2010年5月17日 月曜日)

西武百貨店と間違えて我家に電話が掛かってくることについて、NTT西日本滋賀支店へ改善を申し入れていたことは過日の日記でも書きました。今日、滋賀支店の営業課長と主査が来訪し、検討内容の中間報告を行いました。私は要望や苦情等の申し入れを行ったあとは、必ず報告を貰うようにしています。

結論が出るまでに時間がかかりそうな場合は、中間報告を求めています。申し入れ先に非があることが殆どですから、どこも報告には素直に応じます。昨今は公も民も「お客様の声」を頂くことを全面に掲げていますが、貰った声をどのように生かしているのかは殆ど分かりません。客もまた「言う通りにせよ」と無理難題を吹っかけてはいけませんが、せめて検討の過程と結果は求めるべきだと思います。

さて私がNTT西日本に求めていたのは、次の2点です。一つは使用を止めた電話番号を次のユーザーに移行する際、保留期間を出来るだけ長期間にすることです。現行では1年間の保留を経た番号を解禁していますが、それを2年3年と延長することで間違い電話を減らす改善に繋がります。

もう一つは、個人宅の電話番号を移行することに比べて大型店舗等の番号は間違い電話の回数等も多くなるため(まさに我家の事例がコレです)、番号の履歴を確認し十分な配慮を行うべしとの要望です。

課長はこれら2点については、私の申し入れ通り改善を図りたいと言いました。1ヶ月以内に支店長が出席する会議で決定するそうです。よかった!です。今回の改善は我家には間に合わなくても、今後回線を使用する人たちが無用のトラブルで悩まされることの減少に繋がります。

しかし最後にまたもや「え〜っ!」と驚くことがありました。よく訊いてみるとNTT西日本の営業指針中「基本的な考え方」には、既に上記の2点についてはルールとして明文化されていると言うではありませんか。ところが滋賀支店では、ルール通りに運用されていなかったことが判明したのです。

全く滋賀支店は何やってんだか!と怒りたくもなります。もし私のしつこい申し入れが無かったら・・・当支店はずっと誤った運用を続けていくことになりました。これってNTTには大いに感謝してもらって当然だと思いました。

|

|

|

|

|

大津こだわり朝市は、四方よし

(2010年5月18日 火曜日)

毎月第3日曜日の8時(早っ!)から、京阪浜大津駅の陸橋広場で「大津こだわり朝市」が開かれています。大津に越してきて「行ってみようかな」とは思っていましたが、土日は長男が帰宅したりして、なかなか実現しませんでした。一昨日の16日は丁度、石山寺と三井寺のお祭りに出かけるため、ちょっと寄り道がてら覗いてみました。

既に子鮎がピチピチと油をはね(揚げたて10尾が300円、旨い!)、搗き立ての草餅やトチ餅が餡子(小豆の香りが、ホ〜ッ!尋常じゃありません)を包んで並んでいました。勿論取れたて野菜・果物・山菜、漬物・味噌、石窯焼きパン、農場のブルーベリージャム・蜂蜜・乳製品、蔵出しの酒・ワイン、そして鮒・鮎・鰻・蜆等々湖魚の数々、さらには木工や葦の製品・染めや織りの布製品・・・と、出店は数え切れないほど沢山です。

これからお寺を2ヶ所回るのも忘れて、いろいろ買いました。お腹の中にも「早いお昼ご飯」と言い訳しつつ、前述の鮎・餅をはじめ鰻(の刻みが入った)の近江米おにぎりと蜆の味噌汁を頂きました。琵琶湖の風が結構強い陸橋広場ですが、テーブルと椅子が用意され、湖を眺めながら頬張る滋賀の恵みは“おいしが〜!”(美味しいと滋賀をあわせた公式造語です)。

標題の「四方よし」は、買い手・売り手・世間(地域)・環境の4つの「良し」を込めた言葉です。近江商人の「三方よし」を引用し、お客と商い人に行政・NPO等の地域協働体が加わることによって、より良い環境に貢献できる“市場”を展開することを目標にしています(と私は思っていますが)。

従って、出店者は安いものを提供することに主眼を置いているわけではありません。地産地消・安全安心・手間隙かけた作品等がウリです。お客が製品のルーツを知り、生産者の努力や苦労に共感し、納得して買い求めるための対話がここかしこで見られます。説明を受け、試食をしても買わない人は一杯います。それでも、売り手の人々は満足げです。

ここには一言も発しないで買い物が可能な、スーパーやコンビニの様相は見られません。消費者と生産者の顔の見える関係を取り戻す試みが、朝市を通じて始まっています。また公共空間(陸橋広場は道路と位置づけられています)を使用するためのルール作りにも精力的に取り組み、スペース確保の問題を解消しながら事業展開されている事も一目に値します。

こだわり朝市は、既に7年間の実績を積み上げてきています。売らんかなの商売のみでもなく、行政主導のお仕着せ朝市でもなく育ってきたのは、かつては湖上交通で賑わった“湖都大津”での新しい取組が、浜大津と言う中心市街地再生の鍵として花開いた成果だと思います。“黒子”の存在で朝市を支えてきた「朝市運営委員会」の頑張りを、これからも楽しみにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大津市長の記者会見、議員の立候補を「雨後のタケノコみたいに、どこもかしこもポッポ出る〜」と発言

(2010年5月19日 水曜日)

5月12日、大津市長の定例記者会見が行われました。発言の中に標題の内容が含まれていたため、翌日の新聞で割合大きく取り上げられていました。また清正会(私が応援している市議会会派)の議員方もブログで一斉に報告しました。

記者会見の全文記録は後日市議会のホームページに掲載されています。私も読んでみましたが、6月議会に提案を予定している「議員定数の削減」(40人→36人)についてのいくつかの文言には驚きました。驚いたのは削減の是非云々ではなく、議会に対してこのような発言ができる市長の姿勢と資質です。

市長曰く「議員の数が増えれば増えるほど、胡坐をかいてしまうから、だから数を減らすことによって議員活動が活発化する。そのことによって議員として市民から崇敬されるようになっていただけると、こう思っています」。う〜ん、この発言って何か矛盾していますよね。

やはり記者が質問しました。「議員の数が減ると、市民と接する機会は増えるのですか?」と。市長は「自分みずから頑張っていかれるから」と答えましたが、これも的がはずれた答えです。記者の「議員にプレッシャーがかかると、そういう意味ですか」或いは「議員の資質向上に繋げたいという趣旨ですね」といったフォローで、やっと脈略がつきました。

さて、いよいよ問題の発言箇所です。「来年の選挙で〜(略)〜どんな方が立候補されるか分かりませんが、雨後のタケノコみたいに、どこもかしこもポッポ出るよりも、やはりそれなりの方々が立候補されるということも必要じゃないかな。したがって、定数削減することによって雨後のタケノコも止まるでしょうし」・・・!

議員たちはタケノコに例えられたことに怒ったのでしょうか、全会派一致のもと議長と各会派の幹事長が撤回の申し入れを行いました。抗議を受けた市長は、5月17日の臨時議会で謝罪をし(具体的な文言、例えば「タケノコ」という発言を削除すると言う謝罪ではありませんが)、ひとまず一件落着です。でも定数削減の議案は、予定通り6月議会に提出されます。

そうそう、こんなやり取りも記録されています。記者が「市長も議員も市民の代表で、二元代表制の中でその一方の市長が、もう一方の市民の代表である議会に人数を減らせというのは、越権行為ではないかという声もありますが」と問いました。

市長は「そんなこと言っていたら改革というものが出来ません。越権であるとか、人の懐まで手を入れるようなことは止めておけということであれば、これは改革にならない。改革とは、やっぱり痛みを感じてこそ改革なんですよ。だから、本来そういうことを議員の中から出るのが正当だと思うんですが、これは100年経っても出ませんね。〜」と答えました。う〜ん「100年」は兎も角としても、市民にはこの発言を“当たらずとも遠からず”と受け止め、共感する人が多いかもしれません。

ちなみに17日の臨時議会では、議員提出による5パーセントの歳費削減案が既に可決しています。大津市議の報酬年額は943万2千円(期末手当含む、政務調査費は含まず)ですから、今回の削減総額は議員2名分の報酬に相当します。議会からすれば「市長に定数削減を出されなくとも、自発的に痛みを伴う改革を行っているではないか」との反発もあるでしょうね。

6月議会は1日から開会します。議員定数削減についてどのような議論が展開され、賛否はどうなるのか、私も大きな関心を寄せています。8〜10日に行われる一般質問では、多くの議員が取り上げることでしょう。出来るだけ傍聴に行きたいと思っています。

|

|

|

|

|

管理費で渚のお掃除用具を購入してもらいました

(2010年5月20日 木曜日)

本日の本当の日付は、6月6日です。鳩山政権は遂にと言うよりか、早くも崩壊してしまいましたね。辞任会見の中継を見ましたが、予め用意した原稿を読み上げずマアマア聴ける内容だったと思います。出色は小沢幹事長に引導を渡す「しばらく静かにしていただいて〜」のくだりですが、実は“道連れ辞任”の発言も小沢さんが描いたシナリオだったとの説もあって・・・本当のところは、私たち国民にはうかがい知れません。

一方辞任の弁で白けた箇所は、官邸のムクドリならぬヒヨドリが外遊先の韓国まで飛来し、「(総理の座を下りて)もうそろそろ自宅に戻って来いよと告げたかのごとく感じた」云々のくだりです。このような引用がまさに鳩山流なのかもしれませんが、いかにも取って付けた印象で演説の全体像をぶち壊してしまいました。

いずれにしても一国の首相が基地問題で嘘をついても、政治と金の問題にケジメをつけなくても、国民に信を問うことなく首を挿げ替えれば政権を担っていける・・・こんな政治って、良く考えるまでも無く相当おかしなことですよね。筋を通すなら鳩山さんは解散し、衆参選挙で堂々と信を問うべきでした。また菅さんが首相になっても、解散はできたのですから遅くはなかったのです

まあズルズルなし崩しの国政であっても、他国のように暴動や革命騒ぎが起きるでもなく(これらを起こしては決してなりませんが)、経済の低迷をはじめ社会保障の問題山積の中で国民生活の歯車は軋みながらも、私たちは日々の暮らしを何とか維持しているわけです。繰り返される政治不信にも僅かな光明を捜し求めながら、絶望することなく懸命に生きているのが私たち国民です。

政治に無関心だとか白けているとか自己批判も含めて揶揄されがちですが、実は国民の大多数が忍耐強く健気で“愛しい”と言ってもよい存在ではないかと、つくづくそう思います。だからこそ8ヶ月前、政権交替に望みを託しながらも殆ど叶えられなかった国民の無念を、菅新首相は先ず掬い取って欲しいと思います。国民の声に耳を傾け検証し、地に足をつけて人びとの暮らしに密着した政治を行って下さい。

沖縄の基地問題にしても日米合意による安全保障の観点のみで押し切るのではなく、基地の人びとの暮らしに視点を据えた議論や交渉を息長く行うことを約束しなければなりません。“お坊ちゃま”の世襲議員が総理大臣になった負の遺産を、庶民の市民運動家であった(過去形に不安はありますが)菅さんがどのように払拭してくれるのか、私たちは希望を持つしかすべはないのです。

さて標題のお掃除用具ですが、第一期の管理組合理事会がその任期を終えるに当たって購入をしてくれました。ささやかでも住人の要望に応えてもらえて、うれしかったです。ピカピカのリヤカーが存在感を示していますが、遠慮しているのかまだ誰も使っていないようです。

既に湖岸には藻が打ちあがり始めました。湖中で藻の繁茂が活発化しているのです。もっと気温が上がれば、岸辺に堆積した藻は異臭を放つようになります。我がマンションの有志が小まめに渚のお掃除に取り組んでも、実はそのあとの藻の廃棄が問題です。

どうすれば効果的で効率的な処分ができるのか?ボランティア団体でもない住民の要望に、行政がきちんと応えてその都度特別の回収をしてくれるとは思われません。かといってマンションのごみ集積場(独立した建屋になっています)に、異臭を放つ藻が入ったごみ袋を大量に出すわけにもいきません。

市役所に要望を伝えるためにもお掃除仲間で話し合うことが先決ですが、自治会が無い集合住宅で“言いだしっぺ”に名乗りを上げる勇気が湧いてこないのも事実です。意識せずとも“お掃除隊”を仕切ってしまいそうで、そうなると諸々の煩わしさに手を染めざるを得なくなると分かっているからです。

夫も私も、マンションの住人としては目立たず静かに暮らしていきたいという思いがあります。一方では「こんなことくらいで引っ込み思案になるなんて」と自分を叱る私がいて、心は少し揺れ動いています。激動の議員活動から見れば「なんと瑣末で、たわいも無いこと」だろうと、ゆる〜い生活の功罪を改めて認識しています。う〜ん、本音はこんなのも悪くは無いですねぇ。どちらかというと、ありがたいと思っています。

|

|

|

|

|

花マルをあげても良いかな?西武大津店のインテリア雑貨課Mさん

(2010年5月21日 金曜日)

西武百貨店で昨年の暮から4月の初めにかけて、タオルを掛けるフックを三度買いました(内一回は交換商品でしたから、正確には二度ですが)。ドイツ・コジオル社製のきれいなブルーが気に入り、3回とも同じ商品を求めました。1個900円でこの手の雑貨にしては少々高い方だと思いますが、キッチンのシンク扉に取り付け、手拭用のハンドタオルを掛けています。

問題は2個目と3個目のフックが、商品機能を果さない欠陥品であったことです。いずれも1個目と同様、シンクの扉に同じように付けたのです。しかし、2つ共10分くらい経つとポロリと落下し、何度繰り返しても駄目でした。つまり、3個のうち支障なく使えているのは僅か1個という現実です。西武さん!これは拙いですよ。私は返品をするために西武百貨店インテリア雑貨売り場に出向きました(あ〜ぁ、これで2度目です)。

インテリア雑貨売り場でタオル等を担当するMさん(女性)は、お詫びと共に快く返金してくれました。最初Mさんは商品の取替を勧めましたが、実は3個目のフックは2個目の不具合で交換してもらった商品でした。従って私は「もうコリゴリです。二度も交通費と時間を使ってしまいましたし、返金してください」と断りました。

お金も返してもらったし、Mさんの接客姿勢も良かったので「マンが悪かったなぁ〜、今後はこの商品を買わへんで」と私が納得すれば済んだ話なのです。しかし、そのまま帰れないのが私の性分なわけで・・・。「お客のためにも、西武百貨店のためにも、輸入代理店・メーカーのためにも、この製品のどこに欠陥があるのか調べる必要がありますよね。調査してその結果が出れば、私にも報告をお願いいたします」と依頼しました。

「謝ってお金も返したのだから、そこまで要求せんといて」といった態度を示すかもしれないと予想していたのですが、いいえ違いました。Mさんは「当方としても原因を調べなければなりません。ただメーカーはドイツの会社ですから、代理店を通じての調査になります。従ってかなりの時間を要することを、最初にお断りいたします」と、実に明晰な返答をしました。

このところ滋賀年金事務センターの不適切事務や、NTT滋賀支店のマニュアル無視で気分を害することが続いていましたから、Mさんのように見事な接客を行う販売員に出会って、本当にうれしかったです。「報告は文書で」との申し入れにも、「かしこまりました」と了承をしてくれました。

そして約2ヵ月後、「謝罪文」と「調査結果の見解」と題した2つの文書が送られてきました。「見解」の内容は、異なる材質(タイル・ガラス・ステンレス)での取り付け実験を行ったことが記されていました。私が返品した商品はいずれの材質でも10数分で落下したため、正常に機能している商品との吸盤形状を比較したそうです。

その結果、吸盤の歪みが反発力の低下を招いて落下の原因となっていることが判りました。仕入先の代理店より「製造過程で、ロットによりごく僅かな変形が発生する可能性が考えられる」との説明があったため、改めて検品の強化を徹底する指示を行ったと書かれていました。

私の“知りたがり”精神からすれば、この見解書では「甘い!」とはなはだ不満です。それは肝心のコジオル社での調査が行われたのかどうかが判らないからです。原因者の調査報告が返されてこそ、代理店も西武も顧客も納得できるのです。ということで、標題の「花マルあげても良いかな?」の疑問符「?」を付けざるを得ませんでした。

しかしまあ、900円の商品で人身事故に繋がる恐れも無い“たかが”タオル掛けに、これ以上“消費者魂(たましい)”を入れ込むのも「どうかな?」と、気持を納めました。文書回答に応えたことだけでも「良し」とするか・・・と思い直しました。そして直ぐに文書が約束どおり届いたお礼を、西武インテリア雑貨課に伝えました。

今回の出来事を通して、改めて再認識したことがあります。それは、接客姿勢がいかに大切かということです。通常、客(私)と店(西武)の関係は商品を介して成り立ちます。しかし事の大小にかかわらず商品にトラブルが発生した時には、人と人の誠意(特に店側の)が解決に向けての大きな役割を果すのだと気付きました。

この度の事象も調査において同様の過程をたどったとしても、その時々の誠意ある適切な言葉がなかったり、或いは横柄な態度で終始していたならお互い不平不満が募ったことでしょう。そう考えるとMさんの判断力の確かさ、その判断がお客の気持に沿った接遇に繋がっていたと、販売の最前線に立つ彼女の適切且つ温かい言葉を思い出しています。

|

|

|

|

|

お隣のマンションで、やっと工事再開です

(2010年5月22日 土曜日)

お隣りと言っても少し離れていますが、「サーパス柳が崎湖畔公園」(94戸)の建設工事が数日前から再開しています。マンションの事業主は穴吹工務店ですが、昨年11月に倒産してしまったのです。躯体は10階(14階建て)くらいまで出来ていたのですが、工事はパッタリ止ってしまいました。

このまま廃墟になってしまうのは嫌だなと、工事の覆いが掛かった巨大なコンクリートの“塊”を毎日眺めていました。半年後やっと穴吹工務店の再建目途が付いたのでしょう、工事車輌が出入りし始め、覆いの中ではカンカンと金属音もしています。なんだかホッとした気分です。

倒産前にどれだけの購入者がいたのか分かりませんが、一番の被害者はこの人たちでしょうね。解約されたか、じっと我慢して待っておられたか、いずれにしても思ってもいなかった大きなダメージでしょう。私たちだって、もしかしたら隣り合う「サーパス」を選んでいたのかもしれないのです。

ラッキーとアンラッキーの境目なんて、ホント分からないです。そう考えると、まだまだ先の“隣人”ですが、「サーパス」に越して来る人たちに「頑張ってね!」と告げたい気持ちになります。入居は今年の3月に開始の予定でしたが大幅に遅れてしまい、何時になるのかは同マンションの広告用ホームページでも掲載されていません。

ちなみに我家のマンションは、もう直ぐ1年を迎えます。ほぼ完売していますから、少なくとも8〜9百人くらいの住人が暮らしているはずなのです。しかしロビーでも廊下でもエレベータでも、人々と出会うことは少ないです。一度マンション前の湖畔に全員が集合すれば壮観だろうなと、そんな機会があってもいいなと想像しています。そうそう、広い砂浜で“渚の運動会”なんてどうでしょうか?

|

|

|

“大切なお客さん”に、盛りのバラを見せたかったなぁ

(2010年5月23日 日曜日)

今日は長男が、大事なお客さんを連れて帰宅しました。ランチはフランスの田舎料理をご馳走して、そのあとはバラが咲き誇るイングリッシュガーデンを案内して、そしてアフタヌーンティーは我家でゆっくりと考えていました。お昼ごはんも用意しようと思っていたのですが、長男曰く「初めてのお客さんに、気を遣わせるとよろしくない」ということで外食となりました。

今日はイングリッシュガーデンと隣接のびわ湖大津館で、ローズフェスタが開催されることになっていました。私は「なんとグッドタイミングなこと」と喜んでいました。ところが朝から大雨、それに強い風も吹いています。あ〜ぁ、バラの鑑賞もフェスタもお流れで、おもてなしの計画が狂ってしまいました。

それにお天気なら我家の前に広がる砂浜と琵琶湖も美しいのにと、これまた残念でした。3時のお茶はゆったり落着いてと思ったのですが、「この雨では早めに帰った方が良いかも」という長男の弁で、ジャスミンティーを入れただけ。用意したお菓子も手付かずでした。

夫も私も緊張が解けましたが、“大切なお客さん”の方がもっと気を張っていたでしょうね。早く解放してあげて、案外正解だったかもしれません。雨に感謝かも・・・。後刻、長男を通してお客さんからの感想を聞きましたが、花マルを頂いたようで安堵しました。

昨日の日記とあわせて、2日分をアップしています。大したことを書いてはいないのですが、22日分も読んでみてくださいね。

|

|

|

白砂の湖畔が薄緑色に“変身”?

(2010年5月24日 月曜日)

本日の本当の日付は6月14日です。日記とカレンダーの日付の差が一向に縮まらず、本当に申し訳ありません。

日記の標題には関係ないのですが、大津市議会が6月1日から始まっています。先週は一般質問を2日間傍聴しました。私が(勝手に)応援している議員方(会派「清正会」の山本哲平・小松明美・宮尾孝三郎・谷祐治議員)に関しては、全員の質問を聴くことができてよかったです。

本日月曜日は常任委員会が開かれ(4つの委員会は同時に開催)、私は総務常任委員会を傍聴しました。市長が議員定数削減の条例(40→36人)を提案しており、新聞報道でも何かと話題になっている案件が審査されました。宮尾議員は、一般質問で山本議員と谷議員に返された答弁内容を踏まえ鋭く質していました。

ちなみに宮尾議員は、自身の質疑(勿論答弁内容も)及び討論をその日の内にアップされていました(速攻の詳細報告は、本当に凄い!)。また谷議員も同様でしたし、山本議員も翌日には報告されていました。小松議員は日記の更新については3議員に比べマイペースですが、ここ暫くは嘉田知事再選に向けての活動に奮闘している多忙な様子が分かります(6月13日付けの日記に書かれています)。

さて質疑が終結し、宮尾議員は「閉会中の継続審査とする」旨の動議を出しましたが通りませんでした(賛成者は社民クラブの安楽議員とで2名)。採決に当っては、全会派が討論を行いました(珍しい!)。結果は賛成2名・反対7名で、市長提案は否決されました(これまた珍しい!)。

賛成したのは、園田議員「大志会」と近藤議員「公明党」です。反対したのは、石黒議員と岸本議員「共産党」・宮尾議員「清正会」・安楽議員「社民クラブ」・奥村議員「市民ネット」・北林議員と堀井議員「湖誠会」です。ちなみに、委員長の津田議員は採決に加わりません。

最終の結論は6月18日(午後2時〜)の本会議における採決に委ねられますが、賛成した「公明党」は5人会派で「大志会」も5人です。まあ会派で意思統一するとすれば、賛成は10人ということで過半数には遠く及びません。

否決の可能性が高い議員定数削減を提案した市長の意図は、一体どこにあるのでしょう?川口 裕島本町長のように議会の顔色(但し自公民議員たちの)ばかり見て消極的なのもどうかと思いますが、目方 信大津市長のような議会軽視の“デカイ態度”にも首を傾げちゃいますね。

さて標題の現象ですが、折角きれいな砂浜に整備された我がマンション前の「柳が崎湖畔公園」が一面の草むらに変身しそうなのです。以前日記にも書きましたが、工事を請負った業者が「直ぐ草が生えてきまっせ」といった通りになりつつあります。

白砂の浜に芝生の緑の帯模様が映えて・・・というのは束の間の情景でした。今は芝と雑草の区別がつかなくなってきました。これからの梅雨到来に草たちは益々気を吐き、瞬く間に広大な原っぱが出現する日も近いです。

勿論原っぱも悪くはないですが、「裸足で歩ける砂浜の復元」を目指した事業の目的からは反れるのではないかと気を揉んでいます。一度公園緑地課に訊いてみようと思います。でも、もう竣工当初の砂浜に戻すには不可能な気がします。それほど草の力は凄い!です。

みんな安堵しました!澤嶋議員が通信第1号発行

(2010年5月25日 火曜日)

この日は島本町議会の議会改革特別委員会の傍聴に行きました。委員会の内容は、過日の日記で既に報告済みです。会議が終わって、澤嶋さんが議会報告の通信「WINDOW(議会のまど)」をくれました。うれしかった〜!待ちに待った通信です。澤嶋さん、本当によく頑張りました!

昨年4月の選挙で見事返り咲いた澤嶋議員でしたが、初年度半ばで体調を崩してしまいました。この間の治療と議員活動の両立は、本当に苦しいものだったと察して余りあります。澤嶋さんはそれでも本会議や委員会を全く休むことなく、また一般質問も欠かさず行ってきました。

しかし自身の活動を、支援者や広く住民の皆さんに報告する通信の発行までは力が及びませんでした。会派を同じくする平野・戸田議員が着々と通信を出す中で、体調のコントロールが儘ならない澤嶋さんは、さぞ悔しく焦りもあったと思います。島本町から離れた私でも、その葛藤は手に取るように分かりました。

このたび完成した議会報告は、文字がギッシリで読むには少しシンドイですが、1年間分の報告が詰まっているため仕方が無いでしょう。まあ、いずれにしても発行できたことが大事!ふ〜っ、兎にも角にもこれで一先ず皆が安堵しました。次号の通信は“軽め”で良いので、余り待たせず続いての発行をお願いしますね。勿論、体調の波を上手く乗り越えながらですよ。待ってま〜す。

|

|

|

滋賀年金事務センターから実のない中間報告第2弾

(2010年5月26日 水曜日)

本日の本当の日付は6月18日です。大津市議会6月議会が今日閉会しました。午後2時から開かれた本会議を傍聴しましたが、注目の市長提案による議員定数削減の条例は賛成少数で否決されました。まあ総務常任委員会の採決が否決でしたから、予想された結果と言えます。

賛成討論を公明党議員が、反対討論を清正会の山本議員他が行ないました。山本議員の討論は解りやすく聴き応えがありました。副市長が会派代表者たちと面談した折に「(提案した)市長の真意を測りかねている」「市長は誰かに(議員定数削減を)言わされている」と発した言葉等を引用した討論は、執行部内における政策決定過程の迷走ぶりを市民に示してくれました。

目方市長は6月初めの定例記者会見で「否決されたら9月議会で再び提案する」と述べていましたが、なんか“子どもが駄々こねている”みたいでカッコ悪いですね。一方議会も活性化を検討中なのですから、定数についても真摯な調査研究を行うべきだと思います。市長に質した諸々の疑問は、議会の独力で回答を見つける努力をしなければならない課題も多々あるのではないでしょうか。

市長の言い分をそのまま肯定するつもりはありませんが、市民の声に「議員の数が多い」「議員の働きが良く分からない」「議員報酬は高すぎる」等々が多いのは、まあ事実なんですよね。ちなみに、私の持論は「議員は究極のボランティア」、従って「志の高いよく働く議員をグ〜ンと増やし、増員分は報酬の引き下げで対応する」というものです。

いずれにしても議員たちが、市民や(“特定の市民”であったとしても)市長に対して「そうじゃないです」と反論するためには、全議員が例えば清正会の4議員のように(他にもお手本になる議員もいると思いますが)よく働いて、市民にこまめな情報発信をしなければなりません。

「4年に一度の選挙を経ればそれで良し」では決してありません。議会が全議員の“通信簿”を公表し絶えず市民のチェックを受ける、そんなシステムを構築して欲しいと思います。全ての議員が覚悟を持って働いてもらえれば、“巷の評価”も随分違ってくると思います。

今般の議員定数削減案が根拠を示しえない市長の“思いつき”であって、市民のパブリックコメントも得ず庁内調整も経ず上程されてきた、これらの点については重大な瑕疵があります。従って、今議会で否決したことは当然だと思います。しかし例えば今後、市長が完璧に庁内手続を経てパブコメも取って提案してきたとすれば、議会の多数は賛成と言わざるを得ないことになりますが・・・それで良いのかしら?

さて標題の日記です。私は3月中旬から、滋賀年金事務センターに諸々の申し入れを行っています。事の発端は、センターが年金時効特例給付のお知らせ文書を入れ忘れたことが始まりです。不適切な事務処理を確認すべく行った情報公開請求を経ても納得がいかず、益々苦言を呈せずにはいられない事態になりました。

私が指摘をし回答を求めた事項は、ごくごく当り前の内容ばかりです。しかし大津年金事務所・滋賀年金事務センター・近畿ブロック本部・そして日本年金機構本部(東京)の機関がそれぞれ“タライまわし”をし、特に東京の機構本部は指示指導の発信元でありながら非が及ぶことを避けています。

そこで私が実際にやり取りしているのは滋賀年金センターなのですが、今日2回目の中間報告がセンターからありました。私が回答を求めているのは、次の5項目です。

1 不適切な事務処理に係る謝罪文書を年金機構本部の理事長名で発行せよ(末端のセンター長名で謝罪をしても、年金機構全体の反省点とはならない)

2 情報公開を行った実費の弁済をすべし(文書の送付漏れを早期に謝罪していれば、私が情報公開請求を行う必要は無かったため)

3 文書の送付漏れ防止対策を示せ(今後の事務改善を確認するため)

4 文書(時効特例給付の該当者に対するお知らせ文)が作成され、送付されるようになった経緯を示せ

5 情報公開の開示は年金事務所で受けたが、説明責任を果たせる職員は居なかった。改善を求める

これら5項目に対する回答は、本日の報告には見るべき内容はありませんでした。センターの職員は「まだ近畿ブロック本部からの返事が来ませんので」と、自らの誤りをまるで人ごとのように言いました。

私はムカッときました。「センターとブロック本部のやり取りは、私には関係ありません。内輪の遅滞を言い訳にしないで下さい。申し入れに沿った回答を早く誠実に示すことのみです」と強く返しました。全くズルズル引き延ばしている間に、私が諦めると思っているのでしょうか?

|

|

|

|

|

「戦争出前噺」を続けた本多 立太郎さん、安らかに・・・

(2010年5月27日 木曜日)

5月27日、本多 立太郎(ほんだ・りゅうたろう)さんが亡くなられたと、後日(6月1日)の新聞で知りました。朝日新聞は「『戦争出前噺』国内外で1300回」との2段見出しで、本多さんのカラー写真を添え報道しました。昨年でしたか「次はパリで出前噺」との記事を読んで、90歳半ばの挑戦に感銘を受けたことを思い出します(結局、パリへの出前は届けられなかったようです)。

本多さんは2度の招集で中国大陸や千島列島を転戦、敗戦後は3年間シベリヤに抑留されました。金融機関を定年退職後、自らの戦争体験を「出前噺」として各地に赴き語り始めました。私たちにとって戦争の被害を聴く機会は度々ありましたが、当時“加害の体験”(中国人捕虜への危害)を語る人は殆どいませんでした。

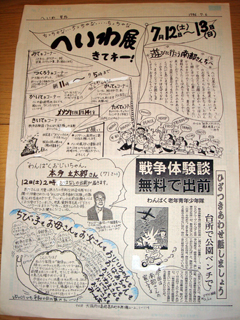

私が本多さんにお会いしたのは、丁度「出前噺」を始められた1986年の7月12日でした。息子たちと共に自宅で開いた「ちっちゃな平和展」に、お話しの出前をお願いしたところ快く来てくださったのです。その後は時々集会でお会いしたり、新聞の投稿記事を拝見したりで、お元気な活躍をうれしく思っていました。

96歳の天命を全うされましたが、まだまだ伝えたいことは沢山おありだったに違いありません。お話を聴いた私たち一人ひとりに、本多さんが蒔いてくださった“平和の種“はしっかりと根を張ったはずですが、訃報に接して私自身改めて確認の自問自答を繰り返しています。

写真は当時の「へいわ展」の案内ビラですが、今から24年前の86年7月6日に発行しています。長男は中学2年生次男は小学5年生で、ふた昔以上前の出来事です。なつかしさが甦ってきます。それにしてもこのビラ、よく残っていたものだと思います(それに我ながら、なかなか良いレイアウトです)。

本日の本当の日付は6月22日です。大津市議会は閉会しましたが、今度は島本町議会が開会しました。もうそろそろ傍聴も遠慮しなくてはと思っているのですが、降って湧いたような“合併問題“に係る質問は聴いてみたい、いや聴かなくちゃと出かけました。今議会の一般質問者は11人ですが、うち合併に関係する質問は5議員(高山・河野・平野・戸田・外村議員)が行います。

午後3時に入場しましたので、河野議員の後段一部と平野議員及び藤原議員(藤原議員は健康モールビルに関する質問)の質問を聴きました。お目当ては平野議員の「『島本の自治を守る』と表明しておきながら島本町が消滅する合併議論を進める町長の責任を問う」と題した長〜い質問項目でした。

質問と答弁の内容については後日平野議員のブログで報告があると思いますが、何を質しても“暖簾に腕押し”状態で議論が全く噛み合いません。しかも町長に問うているにも拘らず、部長が答弁するので余計に町長の不甲斐なさが目立ちます。町長、たまには滔々と論を張ってくれなきゃ!「合併の話を私はしたことがありません」とボソッと答えるだけでは、誰も町長を信じませんよ。

こんなことでは「当町としては合併した方がありがたい」と、高槻市長に抜け抜けと公言した町議たちを町長が認めたことになります。本来なら「合併問題については、まだ住民の意見を全く聴いていない。従って町の意志は示せるはずもない。にも拘らず“議会の意思”のごとく『ありがたい』なんて、勝手に言ってもらうと困る」と、これら町議たちを戒めるべき発言の一つくらいは、町長がガツンと言うべきなのではないでしょうか。

本日の傍聴者は何時もより多く6〜10人で、二木 洋子高槻市議の姿もありました。二木さんも草の根市民派議員であり、島本の平野・澤嶋・戸田議員と連携して合併には疑問を呈しています。29日には一般質問で「広域行政勉強会」を取り上げると、ご自身のホームページに書かれていて心強い限りです。

明日(6月23日)は戸田議員の「広域行政勉強会と『合併議論』の報道について」、外村議員の『高槻市との広域行政勉強会について早期に説明会開催を』の一般質問が行われます。最後の質問者は澤嶋議員ですが、今回は合併に係る質問はありません。

「健康モール」ビル完成後も、近隣住民の怒りは解決していません

(2010年5月28日 金曜日)

3日前に、島本町議会の議会改革特別委員会を傍聴しました(会議の内容は、既に25日の日記で報告済です)。その折に、気になっていた「健康モール」ビルを見てみました。今年の1月18日に完工検査をパスした当ビルでは薬局と診療所の一部が開業しているらしいですが、屋外の看板で空室状況は明らかです(つまりテナントが集まらないことが分かります)。

建物完成後「健康モール」ビルが、いかに民家と接近しているかが写真で如実に示されています。日照・通風・眺望・プライバシー等に係る環境悪化が、住民の日々の暮らしに重大な影響を与えていることは一目瞭然です。事業主は当初に微細な計画変更はしたものの、一貫して住民との話し合いを避けてきました。協定書も巻かぬまま工事が終了したことからも、事業主の姿勢が尋常でないことが推察されます。

近隣住民は大美自治会の会員ですが、自治会の掲示板には今も抗議のノボリとビラが張り出されています。ノボリも掲示ビラも何回か作り直された物で、強引に進められた当建設に住民の怒りが収まっていないことが分かります。

私は議員在職時には微力ながらも住民の皆さんと共に活動し、一方町行政に対してはパワー全開で対峙してきました。それだけに自治会の皆さんの心中を察すると、申し訳ない思いで一杯になります。議員引退後は、「健康モール」ビル問題を市民派の澤嶋議員に引き継ぎました。そして島本町を離れましたが、その後もずっと気になる問題であったことは間違いありません。

後日の話になりますが、6月議会の一般質問で藤原議員が取り上げました。建物が出来てしまっても問題は解決していないのです。今後のより良いまちづくりのためにも、議員は忘れないで取り組んでいって欲しいと願っています。澤嶋議員も頑張って、これからも大美自治会の皆さんを支えてあげてください。お願いいたします

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

チンタラ三昧の日記も、やっと終盤にたどり着けそうです

(2010年5月29日 土曜日)

本日の本当の日付は、6月28日です。「とうとう」と言うか「ヤッパリ」と言うか、日記と実際のカレンダーの日付に1ヶ月の差が生じてしまいました(スミマセン)。つまり6月の終わりに5月終盤の日記を書いているという、毎度不甲斐ない私なのであります。全くもって申し訳ありません。

と言うことで6月も末日に差し掛かりましたが、梅雨のさなかのムシムシ度は増す一方で暑さも上昇してきました。そして今、更なる暑(熱)さを倍増させているのがサッカーワールドカップ戦の日本代表予選リーグ突破と、参議院選挙戦の始まりです。

私が住む大津市では参議院選と知事選と県議の補欠選が、7月11日の投票を待つトリプル選挙となります。さぞ騒がしい選挙運動期間になると思いましたが、我がマンションは大津京にあるためメイン(浜大津〜膳所あたり)の市街地とは異なり、国道161号線をたまに選挙カーが駆け抜けていく程度です(ほとんど何を街宣しているのか分かりません)。従って候補者の演説は勿論、姿さえも誰一人未だ目の当たりにはしていません。

さて、日記の標題に移ります。前述したように国政と府県レベルの選挙は、住民からすればどこの地でも同様に、ある種の距離を感じる選挙でしょう。転居した大津市は南北に長く、市域は広範に亘っています。従って首長・市議の選挙であっても、共にさぞ大変だろうと思います(来年改選を迎えます)。

一方大津市とは自治体規模が全く異なる島本町の選挙は、身近さと“ナマナマ”しさにドキドキ・ヘキヘキする側面はありましたが、今は懐かしく貴重に思われます。離れてみて初めて分かる“小さな町”の“大きな長所”と言っても良いのではないでしょうか。

合併で基礎自治体の規模が大きくなっていくと、人びとの暮らしと政治への乖離は否応無しに生じてしまうと思います。小さな町から大きな町に転居して、初めてその弊害に気付くこともあります。島本町が高槻市北部の(しかも最も外れの)一地域になってしまって良いのか、また当地域の暮らしの代弁者(議員)が激減してしまって良いのか、合併問題の議論は行財政運営に係る効率化の数値に表せ得ない視点を据えてあたって欲しいと思います。

|

|

|

|

|

すばやい情報提供の大津市議会事務局、島本も見習って欲しいですね

(2010年5月30日 日曜日)

本日の本当の日付は6月30日、時刻は午前0時50分を過ぎました。にわかファンのサッカー視聴をしながらこの日記を打っているのですが、日本もパラグアイも胸のすくようなゴールが見られず延長戦に突入です。

昨日ハンブルグに住む友人と電話で話をしたのですが、さすがドイツ人!ワールドカップの盛り上がりは尋常ではないようです。街中はサッカーグッズを身に着けた人々が一杯で家の窓や車にはドイツの旗、ペットにもお飾りを付けているとか。

友人は最後に一言「日本も頑張ってるやん。どこまで勝てるかなぁ・・・?そやけど、まっドイツとの試合はあらへんね」と、大阪弁(しっかり覚えているのは凄い)の上から目線口調で電話を切りました。

そういえばメゾン水無瀬に住んでいた頃、彼女の子どもたちは外ではサッカーボールを転がしていたし、室内ではテーブルサッカー台をガチャガチャと操作してゲームに興じていました。高価なゲーム台は大人も楽しめる本格的なもので、私も我家の息子たちも初めて見る遊技具でした。「ドイツの子どもはサッカーボールを友人に成長していく」と言っていた彼女の言葉を、何年ぶりかで思い出しました。

アララっ!あ〜ぁ・・・日本は負けてしまいました。PK戦で一つゴールを決められませんでした。午前1時40分過ぎに、4年間の夢が終わりました。でも「終わりは始まりへのステップ」・・・なぁ〜んて慰めてもやっぱり残念至極!にわかファンの私でも悔しいです。

さて気を取り直して日記の標題に移りますが、なんか気が抜けてしまいましたね。まあ元々1ヶ月も遅れている日記ですから、サッカーの敗北に関係なく“気が抜けている”ことに変わりはありませんが・・・。

私が議員として島本町の議会事務局と係ったのは16年間です。一方大津市議会には、傍聴の一市民として僅か1年の係わりがあるに過ぎません。しかも大津の場合は「係り」なんて大層なものでなく、議会事務局が発信する情報の受け手に過ぎないというのが実態です。ですから両事務局の情報提供のあり方を、同じ立場で公平な比較をしているのかと言えば、答えは「否」です。

でも私には、何となくわかるのです。両市町の議会事務局は、その規模は違えど同じような仕事をしています。仕事の中身は変らないけれど、仕事のスピードは結構な差が生じているような気がしてなりません。スピーディーに仕事をこなすためには、勿論議会事務の職員態勢等も大きく影響します。

島本4人・大津12人の職員数を比較して、「多い・少ない」の結論は私には出せません。私が言いたいのは、例えば住民への情報発信において“伝えたい”意欲とか“分かって欲しい”と思う気持が個々の職員にどれだけあるか、また事務局全体の意識としてどれだけ共有されているかということです。

今のところは、大津市の議会事務局の方に軍配が上がるかなと思います。島本の事務局にも大津を超えるサービスが皆無ではありませんが、標題にも書いたように大津を「見習って欲しい」と感じることが多いです(大津が「ベスト」と言う意味ではありません、念のため)。

まっ、詰まるところ事務局の住民サービスが先駆的で充実するためには、議会(議員たち)の意思が最重要課題です。当たり前のことながら、議員たちが住民に対していかに門戸を開いているかが事務局の仕事を左右します。惜しみない情報とタイミングを逃がさない機会を議会の総意で事務局に求める、このことが島本町の(一部)議員たちには希薄ではないかと思えてなりません。開かれた町議会のために頑張る議員たちを、阻害するような事態だけは生じさせてはならないと思います。

|

|

|

島本町のファミリーサポートセンター開設を歓迎します

(2010年5月31日 月曜日)

ファミリーサポートセンター(以下、センターと言います)の開設については、既に「広報しまもと」(5月15日号)で記事の掲載がされていたようです。大津市に越してからも島本町の広報紙はホームページで見ているのですが、この記事は見逃していました。

以前私は介護の仕事を辞めたあと、3年足らずでしたが保育サポーターをしていました。月〜金曜日の毎日、両親が出勤後の小学生を登校時間まで依頼者宅で保育をするのが仕事でした。まっ保育というより、低学年の女の子と一緒に私も楽しんで遊んでいたようなものでしたが・・・しかし、遊びも毎日だと大変!結構知恵と体力を駆使していました。

サポーターをしながら選挙(最後4期目の選挙)をして、議員復帰後も1年くらいは活動を続けていました。議会の前と開会中は、ちょっときつかったです。徹夜してそのまま保育サポート、活動後議会に直行なんてこともありました。でも学んだことは数多くあり、少しは議員活動にも生かせたかなと思っています。

ところで私の場合は継続した固定の活動であったため、依頼者との調整は最初に必要だっただけです。ただ単発の依頼は、その都度きめ細かい事前打ち合わせが求められます。またニーズを掘り起こし、依頼者とサポーターを繋ぐコーディネート機能が是非とも必要です。

これらの基本的な仕事は、サポーター自身が保育活動を行いながらできるものではありません。従ってセンターが開設されると各々の役割分担が明確化し、保育サポートの質と量の向上が計られるわけです。このことに町が正面から取り組む姿勢は喜ばしく、元サポーターの私も歓迎の気持で一杯です。

さて遡って確認してみましたが、今年度の当初予算に約30万円(保険料・印刷費・消耗品費等)の計上がされていました。予算審査では、当事業についての一定の質疑もあったようです。しかしながら私は町議会の傍聴を飛び飛びでしか行っていないので、全く知り得ませんでした。また島本の情報は、市民派3議員から活動報告の通信も貰っているのですが、多分“小さなこと”なので記事掲載は見送られたのでしょう。

という訳で最近町内でバッタリ出会った、かつての保育サポーター仲間から初めて聞いて知ったのです。「やっと町がセンターの開設をすることになりました。いろいろ苦労しましたが、7年目にしてやっと実現しました」と話してくれました。サポーターの連絡会を立ち上げ、運営のリーダーとして苦労しながら日々の活動にも東西奔走してきた方ですから、町直営のセンター開設に安堵している様子が伺えました。

センターは子育ての援助を受けたい人=依頼会員と、子育ての援助が出来る人=提供会員をコーディネートする役割を担います。今回の広報記事では、先ず提供会員を募集しています。町の子ども支援課に問合せると、19名の登録があったそうです(但しこの人数は、日記の日付よりはずっと後の時点のことですが)。ちなみに、この時電話に出た子ども支援課の若い職員は、非の打ち所の無い対応で感心しました。

提供会員は保育士等の有資格は求められませんが、6月の末には研修を受けるそうです。その後依頼会員の募集をして、8〜9月を目途にセンターの開所が予定されています。保育サポーターへの依頼内容は「ちょっと手助けして欲しい」「急な願いに応じて欲しい」「個々の多様な依頼も受けて欲しい」等々でニーズは多岐にわたります。役場のセンター担当職員には、依頼者の立場に立った柔軟な子育て支援をコーディネートして欲しいと願っています。

参考までに大津市のファミリーサポートセンターの状況を問合せてみました。大津市は社会福祉協議会に事業を委託しています。委託料は約800万円です。保育を提供する会員は510人(5月末、内204人は依頼会員も兼ねています)です。

大津市の人口は島本町の約10倍強ですが、提供会員の登録数は結構多いと思います。H21年度の利用実績は延べ4,879件です(但し依頼用件ごとのカウントなので、1回の利用に複数の用件が含まれていることもあります)。

センターの職員は親切に答えてくれていましたが、「お尋ねの内容を何かに利用されますか?」と訊きました。私は「いえいえ、以前住んでいた町で保育サポーターをしていました。その町に今度センターが開設されるので、先輩格の大津市に参考までにお尋ねしているだけです」と答えました。職員は「それでは是非、この機会に提供会員への登録をお願いいたします」と“営業上手”な一言を忘れませんでした。

さて双方の会員にとって気になる利用料金です。島本の場合は設置要綱がまだ検討中とのことで、いくらに設定されるか分かりません。大津市では月〜金曜日の7時〜19時で、1時間あたり「600円」です。土・日・祝日は7時〜19時で、「700円」となっています。少々安いような気もしますが、他市町ではどうなのでしょうね?

本日の本当の日付は7月1日なのですが、1ヶ月遅れの日記(5月分)がやっと終わりました(お恥ずかしい!)。6月分は大幅に省略しつつ飛ばして飛ばして、少しでも暦の日付に近づけたいと思います。こんな日記でも懲りずに訪問いただいて、本当に感謝々々です。1日前の(5月30日)の日記もアップしていますので、お手数ですが遡って覗いてみてくださいね。

|

|

|

|

|