|

|

| 多すぎません?受付の職員 | 多すぎません?委員の空席 |

3月議会が始まり、相変わらずの土壇場大車輪を続けています。日記の空白も半端じゃなくなってきました。毎日の訪問者数を見て(「今日はどうか?」と、懲りずにホームページを開いてくださった方々が日々30人以上も!)身の置き所がありません・・・本当に申しわけありません。お詫びをしつつ戻った日記の日付が、これまた1ヵ月も前の2月では、余計お叱りを受けるかもしれません。まあ「ふ〜ん、こんなことがあったのか」という程度のお知らせはできそうですので、ボチボチやっていきます。

2月分の日記を月末から遡ってお送りすることにし、前回は2月29日の日記をアップいたしました。しかし本当の日付は3月も半ばとなりました。桜の開花予想も聞かれる中で、厳寒の2月日記のみでは余りにも“季節はずれ“のかんが否めません。そこで時々3月分の最新版も織り込みながらお届けすることにいたします。日記はあっちこっち行ったり来たりしますが、春の訪れもまたジグザグ迷いながら進むことに免じて、まあお気になさらずに(?)チョコット覗いてみてください。

本日の大阪府都市計画審議会では、島本町における用途地域変更の案件(府道桜井駅跡線沿いとJR新駅東広場一帯を、住居関係地域から近隣商業地域に変更)が含まれているため、府庁近くのホテルプリムローズ大阪で開かれる会議の傍聴に出かけました。

会場はその名前からして大仰な「鳳凰の間」です。当ホテルは言ってみれば大阪府御用達みたいなものでしょうが、それにしても受付の府職員の多いこと、何もしていない人が殆どで随分無駄な感じを受けました(私は早く着いたので、受付前のソファでじっくり観察)。

会場内もご大層なセッティングの割には、審議会委員の出席がなんともわびしい状況でした。総委員数は29人ですが、定刻になっても過半数が出席せず、10分経過後やっと1名増えて開会できました。委員には京都大学教授の会長をはじめ7人の教授、弁護士や関係行政機関の局長たち、8人の府議会議員、市町村長�・市町村議会の代表者(大阪市の市長と議長は各々委員として参画)等、“偉い人”がズラ〜ッと名を連ねています。けれど半分しか委員が出て来ないようじゃ・・・。議案に上がっているそれぞれの街の都市計画なんて、多分人ごとなんでしょうね?

一方審議会委員には「臨時委員」との位置づけで、当日の議案に上がっている関係市町村の首長と議長が出席します。こちらの方は市長に代わり副市長が出ている所もありますが、全員出席です。当町の川口町長も平井議長も当然来ていました。また市町村の行政職員からは関係部長たちが「臨時幹事」として出席し、市町村固有の質疑に対して答弁する役目を果たします。部長には次長や課長や係長が同行してくるので、これもまた結構な人数になります。そして主催者側の大阪府からは、勿論大勢の行政職員が控えています。

上記以外に報道陣、そして数は少ないけれど私のような傍聴人、これら多数の人たちが審議会を取り囲むような形で、重々しく会議が始まりました。本日付議された議案は、既にそれぞれ市町の都市計画審議会で審議されています。当然委員方は各市町で出された「意見」を踏まえ、本日最終的な採決を行うのですが、質疑・意見表明をしたのはたった一人の委員(共産党の堀田府議会議員)でした。

堀田府議は島本町の都市計画審議会が出した付帯意見を紹介して行政の対応を質しましたが、当町総合政策部長の答えは曖昧でした。しかし府議の更なる質疑はありませんでしたし、全員賛成で可決されてしまいました。質問をしてもらっただけでも良かったのかと思いますが、町の都計審で反対した私や府の公聴会で疑問点を公述した友人のSさんの気持ちには、到底納得し難い結果というほかありません。

いずれにしても「異議なし」「賛成」でスイスイ通っていく審議会(以前も同様だったから大体いつもこうなんでしょうね)を傍聴していると、いかに地域住民と遠いところで地域の街づくりが決められていくかがよく分かります。まあ、多数の視線が注がれる中でも居眠る委員がいるようじゃ、期待するほうが無理でしょうかしら?

|

|

| 多すぎません?受付の職員 | 多すぎません?委員の空席 |

江川二丁目地内(日立金属が工場敷地の一部を売却)のスーパー堤防上に、15階建ての大規模高層マンション(556戸)計画が進んでいることは、12月15日の日記を始め以前にも何度かお知らせしています。近隣住民の心配は大きく、交通安全・日照・景観等々の改善を求めて、皆さんは町行政への要望や議会への訴えを続けておられます。

中でも交通安全対策については、唯一のアクセス道路である町道高浜幹線が狭隘なため、淀川河川堤防上の迂回道路設置を求める自治会案を提出されています。町も国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所(以下河川事務所と言います)へは話しに行っていますが「基本的には堤防はあくまでも河川管理のために存在し、一般車両の通行は認められない」との回答を返されています。

そこで小沢福子府議会議員と共に河川事務所へ行くことにしました。沿川整備課長・占用調整課長はじめ4人の職員と面談出来ました。堤防の天端(てんば・・・堤防の一番上の道)や小段(こだん・・・堤防の法面に設けられている道)に車道を造るということは、可能性が全くゼロではありませんが、そう容易く出来るものではないようです。

やはり堤防を触るということは、乗り越えなくてはならない問題が大き過ぎるとタメ息が出ました。町の都市計画全体像から当該地の交通状況をどう見るか、また仮に堤防上の迂回道路設置が可能となっても、その道路幅員は河川整備車と一般車の離合が可能な道路でなければならないとか、更には堤防沿いの住民要望が必要等々(これだけはパスしています)、試算も出来ていない大きな事業額を含めて、確かにハードルは高い(高すぎ!)です。

結局は展望あり、実りありの訪問とはならなかったのですが、河川事務所の職員は私たちのかすかな望みに対して丁寧な応答をしてくれました(小沢府議が同席していたからでしょうね)。

さて本件に係り、後日町が出してきた解消方策は次のような内容です。「実現可能な交通安全対策として、高浜7号線を整備し、高浜幹線の一部道路の一方通行規制等の検討を行う(7号線の整備に必要となる隣接緑地については、マンション建設完成後、大京等の事業主から町へ帰属されることになる)」。また狭隘な高浜幹線ですが、道路の路肩等に着色を施し車両や歩行者の注意喚起を促す方法も検討するということを述べています(こんなのやらないよりはましですが、抜本的な交通安全対策にはほど遠いです)。

河川事務所を辞してから、小沢さんは堤防上の車両通行が行われている高槻市域を走ってくれました。またそれらの道路が国道171号線とどう繋がっているのかも確かめました。多忙な小沢さんですが、気さくでパワフルな活動には頭が下がります。本日も感謝の半日でありました。

大阪府内9町1村の議員が一同に会して、研修会(特別研修)が開かれました。町村は北の端と南の端にありますから、いずこも会場(府庁近辺)にたどり着くまで結構な時間がかかります。高速道路利用の私たちですら、研修時間の倍を往復に費やします。1時間半程度大学教授の話を聴いて、「ハイお仕舞い」です。質疑も殆どなく、他町村議員と会話を交わす時間もありません(皆役場のバスに乗ってやって来て、また乗って帰っていく)。これでショウムナイ講義だと、全く時間とお金の無駄と嘆きたくなります。

さて本日の研修テーマは「地方公共団体財政健全化法について」(以下、健全化法と言います)、講師は大阪大学大学院経済学研究科の齋藤 慎教授でした。大変立派な経歴と肩書きをお持ちの先生ですが、気さくな雰囲気で私たちも気楽に講演を聴くことが出来ました。しかしことは地方財政の危機(大元は国の財政危機でもありますが)です。「わが町は大丈夫か?」と、皆お尻に火がつこうかという段階にきている(火がついている町村もあるやに・・・)この期に及んでは、少々インパクトに欠けるお話ではなかったかと私は感じました。

健全化法の運用は2007年度(H19年度)の決算から始まりますから、現在の18年度決算内容からは法が示す健全化指標(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質交際費比率・将来負担比率の普通会計に係る4指標、および公営事業会計における資金不足比率)が出せないことは分かっています。ただ府内わずか9町1村の自治体数ですから、もう少し具体事例を挙げての話があれば、“コックリ議員”たちの眠気も吹っ飛ぶ講演になったのではないかと、惜しい気がします。

まあ「自分のところの財政分析と将来予測はそれぞれでやってください」ということでしょうか。ちなみに我が島本町では、4つの指標のうち既に比率が示されている実質公債費比率は現状「14.7パーセント」です。したがって健全化法が示すイエローカード(早期健全化基準)の指数「25パーセント」やレッドカード(財政再生基準)の指数「35パーセント」までは至っていないとも見て取れますが、いずれにしても都合よく操作が可能な数字のマジックにも気をつけることが肝要です。

今年9月の決算議会は、財政健全化法運用の第一関門となります。それまでには少しでも勉強を積んでおかなければならないと、認識を新たにしたことだけは本日の議員研修会の収穫と言えるでしょうか・・・。

|

昨今地方自治体において「自治体基本条例」を、また地方議会においては「議会基本条例」を制定する動きが進んでいます。当町でも新年度予算に、町長公約である「まちづくり基本条例」の策定に係る予算が上げられています。一方当町議会においても、私を含めて条例化への意見がチラホラ出始めています(この日記の日付からは後日になりますが、大阪府内の町村では熊取町議会が3月27日に条例案を可決しました)。

議会に関する“決まりごと”は議会委員会条例・議会会議規則等が既にありますが、これらは主に議会の運営に係る、いわば内輪の“約束ごと”を示した内容です。議会基本条例は従来の“決まりごと”とは違う広い視点で住民との関係や行政との関係をとらえ、地方分権時代を先導できるような議会改革を図っていくことが目的であると私は考えています。要するに議会はチェック機能だけでは、もはや不十分だということなのです。

さて伊賀市における議会基本条例は、まずは「市民参加で白紙から作る」ことを目指しました。議会は「議会のあり方検討委員会」を立ち上げ、2005年7月から9月迄の3ヶ月間、検討委員が市民の所へ出向いて意見を聴く「意見交換会」を開きました。検討委員会は市内の市民団体100団体に開催の声をかけ、うち83団体が意見交換会の開催に応じたそうです。1団体10人を目処に、56会場で述べ500人の市民の意見を聞くことが出来ました。

意見交換会で議員が聴いた市民の声は、大変厳しいものであったということです。「議員の数が多すぎる」「議員報酬が高すぎる」「議場での緊張感がない」「追求が出来ない議員が多い」「理事者にはぐらかされても礼を言っている議員がいる」「居眠りしている議員がいる」「議会のことがよく分からない」等々、どの会場でもお叱りを受けました。それでも住民と直接意見を交わす効果は大きかったと議員たちは感じました。

その後2005年9月から10月にかけて、検討委員会は素案作りのために6回の委員会を開催しています。この間委員たちは会議の合間を縫って四日市市議会のモニター制度の視察等を行いながら、素案の内容を精査していきました。素案作りについては議会事務局の関与は一切ありませんでしたが、市役所総務課の職員が市の自治体基本条例との整合性を図ってくれたそうです。

形を整えた条例案は6つの地域(合併前の市町村の地区割りで)においてタウンミーティングを行い、その内容を議会ホームページに掲載しました。またパブリックコメントでは88件の意見を貰い、条例案に「反映する」「反映しない」の理由をつけてホームページで一覧表にして示しました。

2006年11月、検討委員会は議長に答申を行います。議長は「議長私案」として条例案を全員協議会に図りました。全協では一部の議員から議論が足りないとされ、全会一致を目指すためには12月議会への提案を断念せざるを得ませんでした。なおこの間、住民の傍聴が可能な全員懇談会を7回開催しています。当懇談会では条例案に異議を唱える半数の議員が退席してしまったこともあったようです。

2007年2月28日、伊賀市議会基本条例は賛成22・反対11で可決。市議会で全国初の議会基本条例が制定されました。議会は本条例を使い、早くも3月議会において、議員定数6名を削減する条例改正を行っています。

伊賀市議会基本条例は前述した通り“生みの苦しみ”を経ています。当初から大多数の議員が条例に賛成したわけではないことが分かります。反対した議員の本音は「議会モニター制度を導入することで、四六時中監視されている気持ちだ」「反問権を理事者に付与すると、議員が答えなくてはならない事態が生じる。動揺する失態を中継されると格好が悪い」「議会報告会」を義務付けられると、拘束される度合いは高くなる。これ以上は多忙すぎる事態になる」等というものでした。結果、「モニター制度」は見送られましたが、あとは全て条文に生かされることになりました。

以上、条例制定までの流れを簡単に書きました。次に議会運営委員会の調査・研修報告として提出した私の報告書から、「所感」部分のみを一部引用して載せています。ちなみに私は今回の視察報告書を全員分読みましたが、なかなかの力作揃いでした。

「伊賀市議会における議会基本条例の調査研修報告書」

伊賀市議員の働き振りには、仰天しました。と同時に私を含め島本町議会議員の“ぬる〜い働き”を見せ付けられた思いで、このうえなく恥ずかしい気持ちで一杯です。私たちがいかに“井の中の蛙”であって、しかも冬眠に近い状況にあることをまざまざと思い知りました。

伊賀市では議会基本条例を絵に描いたモチでは終らせないように、市民のために議会議員が汗を流すべしと義務を課しています。定例議会終了後、一議員あたり数ヶ所の住民自治協議会をまわり説明責任を果たすことが、伊賀市ではごく当たり前の姿です。住民の厳しい質問に答えられるよう議員は皆調査・学習に励むようになったとは、議会事務局長の説明でした。

さらには前述の「議会報告会」のみならず、「出前講座」では委員会が住民のもとへ出向きます。また議員同士においても「政策討論会」を行う等、議会から行政への一方通行的な言いっぱなしで終らない議論の深まりが重ねられています。

そして大事なことはこれらの内容が議会の報告書として住民に知らされ、市長も行政努力を講じることができるシステムになっていることです。市民は行政からも議会からも、たえず多様な広報媒体を通してタイムリーに情報を提供されているのです。

このような議会の実践を通して住民の市政に関する関心は、投票率からも結構高いと推察できますが、それでも報告会に出席するのは地域の役員ばかりといった主催者としての悩みもあるようです。一方良く働いているのは議会のみならず、自治基本条例に則り市長を初めとする職員の働きぶりも当町が見習うべき点が多々あります。市長は予算編成に先立ち、全ての地域を回り意見聴取を行っています。

また伊賀市における議会基本条例制定までの経緯においても、議員は非常に良く働いています。なおかつ数限りない会議において実効ある検討を重ね、条例制定に指導性を発揮されたのが前議長の女性議員であったことには爽快感を覚えました(後日談ですが、当議員は熊取町の条例制定シンポジュウムにも講師として招かれています)。

さて我が町議会が議会基本条例の制定を目指すとして、町長の自治体基本条例(「まちづくり基本条例」)の制定を待っているのか、或いは議会が先行して条例を制定するのか、いずれにしても両者共に今の有様では道は遠いといわざるを得ません。

先ずは議員も町長も住民の所まで出向いて、しっかりと話が出来るようなシステムを構築することが先決だと思います。これは両基本条例の有無に係らず、直ぐにやれることではないでしょうか。議会が自らの手で住民への扉を大胆に開いていく、これらの実践がない限り議会基本条例への道はいつまでたっても見えてはこないと思います。

少々長くなりましたが、報告書より抜粋してお届けしました。

|

|

数日前に島本町の保育のあり方を真摯に考え活動しておられる「団体」の一会員さんよりメールが届きました。当団体が集められた署名を添えた請願を3月議会に提出するに当たり、請願の紹介議員になってもらえないかというメールでした(勿論他の議員にも依頼があったようです)。私は皆さんの熱心な活動を(議員への公開質問書や自前のアンケート調査実施等)知っていましたので、当団体には常々高い評価と尊敬の念を抱いていました。

しかし今回提出される肝心の請願署名に私は署名をしていないのです。していないというより、「署名をしてください」と言われたことがなかったのです。また請願の内容においても、私の考えとは微妙な差異がありました。そこで返事は早いほうが良いと思い、「紹介議員は遠慮いたします」と理由を添えて丁重にお断りの返信をしました。発信者からは折り返し「わかりました」と返事がありました。

メールのやり取りの後、私はほんの少し違和感を感じていました。保育の問題に関する請願は従来より度々ありましたが、そのつど私のような者の所にまで署名を持参したうえで、紹介議員の依頼もされていました。私はその折に請願の趣旨を説明してもらい、一層の理解を深めることが出来ていました。まあそれでも“政治的配慮”はお互いにあって、私は「請願には賛同しますので署名はさせていただきますが、紹介議員は遠慮いたします」と伝えます。かたや依頼者側も(織り込み済みで)了解され、それで上手くいっていました。

今は電子情報でことを済ますのに何の不都合もないご時勢なので、昔のことを持ち出すとヒンシュクを買いそうですが、この後出された団体のメールニュース(私のところには勿論送られてきませんが)を知人から見せてもらいましたが、そこには請願の説明を受けてくれる議員は誰それと書いてありました。私が突然貰ったメールには「説明をします」とのメッセージはなかったので、「受ける」も「受けない」も返事の仕様がありませんでした。

しかしこれでは、私は説明すら拒否した議員ということになります。これは私の本意とは全く違う状況です。なんだかモヤモヤした気分になり、ちょっと悲しくもなりました。まっ、そんなことをボヤいても誰にもわかってもらえないので、ここは行動力で示すしかないと一念発起!提出締切日の朝から請願文づくりに取り掛かりました。必死にキーボードを叩いて、なんと!団体の皆さんより一足早く提出できました。いつも阿吽の呼吸で協力してくれる友人のAさんに「提出者代表」のオッケーを貰い、紹介議員には私の名前を書いて請願手続きは無事完了しました。

そんなこんなの1号(先に出したから「1号」です)請願でしたが、結果的には団体から出された2号請願とはニュアンスの違う内容もあって、両方併せるとお互い補完出来ているので良かったのではないでしょうか。またこれは後日判明することですが、2号請願において紹介議員(冨永議員)の出席を求めないという、民生消防常任委員会のトンデモナイ決定が行われました。一方1号請願では私の出席は果たせたので、微力ながらせめてもの答弁が可能となりました。もし仮に2号請願しか出されていなかったら、全く質疑応答のない請願審査となっていたのですよねぇ〜。

「ただ今旅行中です。2月に転勤した次男への陣中見舞いをかねて、ついでに日光あたりをぶらぶらしてきます。したがって木曜日まで日記は休業です。まあ毎度のことですが、お詫びとお知らせまで。」

午前中は3月議会の議事運営確認のための議会運営委員会に出席しました。午後一番からは全国農業新聞の記者(発行:全国農業会議所)の取材を受けます。私が今年度と来年度の2年間、議会選出の農業委員を務めることから、たまたま新聞の「農山漁村女性の日」(3月8日)特集に大阪府“代表”みたいな形で掲載されることになるようです。

議会事務局に第二会議室の使用を伝え、ついでに記者さんに渡す「何か島本町の資料」をと急なお願いをしたところ、事務局は視察時に持参する町の紹介冊子等一式を揃えてくれました。とてもありがたく、うれしかったです。1時間くらいの間一杯しゃべったのですが、後日の新聞を見てみるとごく一部分が記事になっているだけでした(まっ、そんなもんです)。

奈良・和歌山・兵庫・京都・滋賀、各県の実績たっぷりな女性農業者に混じって、議会選出の農業委員である私はちょっと異色ですが、まあソコソコの主張を記事にしてもらったと思います(本当は記者さんが確認のために送付してきた原稿を、大幅に校正させてもらいましたが)。掲載用の写真はこちらで用意することになっていたのですが、私は是非桜井の農地を背景に撮って欲しいと記者さんを連れ出しました。完成間近のJR新駅を見てほしかったし、新駅西側に広がる農空間は島本のビューポイントだと自慢したかったからです。

ついでですから、記事の内容をお伝えしておきましょうか。見出しは「地域住民との架け橋に・・・命を支える農の大切さ実感」と付けられています。

「地域住民と農業者との架け橋になるのが、都市部の農業委員の役割。それを女性の視点から行いたい」と話すのは、島本町農業委員の南部由美子さん。 |

|

| 山並みを背景に広がる桜井西側の農地(4月3日撮影) |

私の会派「人びとの新しい歩み」(私と平野議員)は、第二保育所保護者会の皆さんより「就学前の子どもの教育と保育環境の整備(基本方針)」について「保護者の今の気持ちを聞いてほしい」という申し入れを受けていました。私たちはありがたい気持ちでお受けし、本日午前中は某マンションの集会所で数人の保護者の方々とお会いしました。

私は昨日2月22日の議案発送で初めて明らかになった町長の新年度「施政方針」の一部と、まだ役場のホームページにはアップされていない「第四次行財政改革推進プラン」に対するパブリックコメントのコピー(約100枚くらいはありました)を、保護者の皆さんに資料提供しました。私たち議員もさることながら、保護者のみなさんにとっては「施政方針」の中で保育所の民営化がどのように述べられているのか、大変気がかりなことであったと思います。

14回に渡り基本方針を審議していた住民福祉審議会は“あとは好きにさせてもらう”と言わんばかりの町長の方針により、1月末には基本方針の途中で事実上打ち切りを余儀なくされました。審議会は町長の諮問に対して答申を出すことも叶わず、曖昧な「報告」という形において終了してしまいました。

審議会の「報告」は「基本方針への賛否両論、審議未了云々の議論が纏まらないまま時間切れになってしまったので、あとは今までの審議会の議論で判断してください」という内容でした。したがって基本方針中の大きな柱である第二保育所の民営化については、町長の「施政方針」に委ねられたというわけです。「施政方針」の中身を、みんながドキドキする思いで待っていたのは当然でありました。

基本方針は「第二保育所の民営化」「第一幼稚園の就労支援型保育導入」「在宅子育て支援の充実」が3本柱ですが、町の言い分では二保の民営化によって後の2つを実現させるというのですから、やはり「第二保育所の民営化」が基本方針の最大の焦点なのです。一体「施政方針」にはどのように述べられていたのでしょうか?

「〜町立保育所など各種公共施設の民営化(指定管理者制度を含む)は、不可避であると認識しております」。みんなが固唾を呑んで読んだ文言がこれでした。つまり町の姿勢は何も変わっていないのです。二保を民営化するといっています。ただ町が広報紙でキャンペーンを張った記事の中で、自らが否定的であった指定管理者制度(公設民営)を導入し、その後民営化(民設民営)を図ると打ち出した迂回措置は今回初めて公言しました。見方を変えれば、どんな方法を講じても民営化をやり遂げるとの意思は、より強固になっているともいえます。

後日情報を入手して分かったことですが、1月の22日には副町長自ら民生部長・理事・次長・係長と共に、指定管理者制度を導入している泉南市へ視察に出向いています。普通は副町長が出向くことは先ずありません。これは「施政方針に盛り込むためには、トップが指定管理者制度をちゃんと研究しています」との後々のアリバイ作りでしょうか?しかし1月31日の住民福祉審議会最終日においては、この視察内容は報告されませんでした。これは全く審議会を無視したやり方です。

仮に第二保育所に指定管理者制度を導入して、例えば民間法人が3年間保育所運営をした結果「やっぱり町立に戻したい」と思っても、それは事実上不可能です。だから町がイメージとして与えようとしている「直ちに民営化に進むのではなく、先ずは“お試し”の指定管理者制度を導入するので安心ですよ」は要注意です。

いずれにしても新年度(2008年度)は、第二・第四保育所は今まで通り公立で運営されます。「基本方針の実施は平成21年度以降である」と後日の3月議会で答弁がありました。つまり21年4月の町長・町議選挙で住民の選択が可能となりました。これは大きなことです。また少なくとも20年度1年間はみんなでもう一度原点に返って、子どもの育ちに係る環境整備についての話し合いができるということです。

私は反対運動も勿論大切だと思いますが、行政も保護者も関係職員・機関も住民もお互いを責め合うのではなく、腹を割って話し合えるような場づくり(“円卓会議”と私は表現していますが)への参加が出来るようなシステムの構築を望んでいます。今日はこのような私の考えの一端も、保護者の皆さんへは述べさせていただきました。

午後からは強風にも負けず、近鉄百貨店で開催の加國哲二画伯の絵画展に出かけました。「ちょっとは芸術の香りにも触れなさい」と、週末パラサイト帰宅していた長男を引っ張り出しました。「え〜っ?」と気乗りしないでついてきた長男ですが、加國画伯の気さくな人柄とお話に乗って盛んに質問していました。過日の日記(写真)でも紹介しました「窓辺の赤い花」を、我が家に連れて帰ることが出来たのは(少々決心が要りましたが)飛びっきりのうれしさです。

|

| 額の裏に、マダムYUMIKOへとサインしてくださった加國画伯 |

夕食はお正月以来のタイ料理を梅田で楽しみました。その後、最近話題の阪急「メンズ館」を冷やかしに行きました。百貨店内の紳士用品売り場を全て別の建物に移して、グレードアップ化を図っています。男のおしゃれに一言もつ初めての“団塊世代”が退職していきますが、プライベートの服飾にもお金を使うこれらの人たちの財布を当て込んだ商魂が大人気の様相を呈しています。勿論おしゃれこそ“命”の若者や、超お金持ちらしい人たちも見かけます。「ヒェ〜ッ!80万円のコートですか」とつぶやきながら、ウロウロとウインドウショッピングを楽しみました。

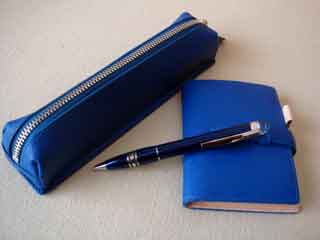

オオッ!ずっと欲しいと探していたペンケースを見つけました。イギリスのデパート「ハロッズ」が出しているお店で、とてもきれいなブルーの皮製のペンケースとお揃いのメモ帳が目に留まりました。今まで筆箱はいろんなケースで代用していましたが、ここらで「お気に入りを奮発してもいいですよね」と自問自答の末購入しました。その後毎日使っていますから、結構お値打ちの買い物だったと思います。身近に好きなものがあることは、ささやかな楽しみですね。

|

後10日足らずで3月議会が始まります(この日記を打っている本当の日付けは、既に議会も終了している3月29日ですが・・・トホホ)。すでに2月14日には全会派への議案説明があり、21日に議事日程等を確認する議会運営員会が開かれ、翌日には新年度の町長「施政方針」ほか、ドサッと分厚い議案書・資料等を貰っています。

先ずはこれらの通読と、あらかじめ情報公開請求していた予算要求書(これがまた相当なボリーム)を関連させながら見て行きます。予算要求書は補正予算でも必ず入手するようにしています。何度かの査定を経て予算に計上されなかったものも分かりますし、計上された予算もその積算内容が細かく記されています。したがって本会議や委員会で、単なる積算内容を問うようなショウムナイ質問はしなくても済みます(未だにその手の質問をする議員もいますが)。

ここからは今までに情報収集した資料も加えながら、質問の準備をしていきます。とまあ、頭の中では計画をちゃんと立てているのですが、なかなか思うようにはいきません。怠けている自分を叱ったり(圧倒的にこれが多いですが)、奮い立たせたりしているのがこの時期です。「議会が終れば旅行にいけるよ」とか「先ずは真っ先にあの本を読もう」とか、自分で鼻の先に人参をぶら下げながら1ヶ月間の3月議会に突入していくのです。

こんなふうにしてやってきた議員活動は、通算20年目(ただし3期目から4期目の間には4年間のブランクがあります)を迎えようとしています。いつも「次の議会は早々に準備万端整えて」と誓いながらも、あ〜ぁ毎度々々のドタバタジタバタで臨んでしまいます。何故懲りないのか?我ながら“お気楽な性分”だと思いますが、ひとつには“大抵いつもなんとかなっている”、つまり“そうボロを出さずにいけている”からなのかもしれません。

そしてまずいことには、“そこそこイケテル”ことに慣れてしまった自分を認めている私がいます。また追い込まれて初めて、パワー全開のスイッチが入ることを知ってしまった私がいます。そんなこんなで昨日は映画館に走ってしまった私です。映画は「エリザベス・ゴールデンエイジ」。エリザベスが女王としての黄金期を迎えるための序奏物語です。恋や結婚への淡い願望を捨て、大英帝国の確固たる君主として勢力を増していくという、いってみればたわいもないお話でした(前作のほうがよかったかなぁ〜)。でも主演のケイト・ブランシェットは期待を裏切らない“すごみ”(まだ30代なのにね)があったし、衣装が素晴らしく素敵でした。

さて議会が終る頃には、またまた観たい映画が上映されているはずです。「実録・連合赤軍浅間山荘への道程(みち)」、国際的な賞も受賞していますし、前評判もすごく高いです。「連合赤軍」の名を耳にしたのは私が27才の頃でした。テレビが報じる「連合赤軍のトップ森恒夫」の名を耳にした時は本当に驚きました。いまだかつてなかった凄惨な事件の内容もさることながら、森恒夫とは幼稚園から北野高校まで同じクラスメートだったからです。家族の人たちも知っていたし、大阪市交通局社宅の森家には私もよく遊びに行っていました。

37年前生まれた数ヶ月の長男を抱いて、事件発覚後の毎日新聞社取材に応じたことは今でも良く覚えています。でもなぜ一連の事件が起きてしまったのかを、私は今でも解からないでいます。だからこの映画を観なければならないと思っています。3時間を超える上映時間ですから議会終了後、体調を整え気合を入れて映画館に参りましょう(映画館は「テアトル梅田」=茶屋町のロフト地下にあります)。

|

|

| 24日、雪景色の山と家並み | 降りしきる雪と新駅駅舎西側 |

本件については昨年の12月から何度か日記でお知らせしています。消防職員(管理職)が部下に行っていたパワーハラスメントに対して、本日やっと当該職員とその上司たち(消防長と消防次長=消防署長)の処分が出ました。なんとなんと!3人共に「文書訓告」という、軽〜い処分です。これは「懲戒処分」ではなく、「指導」と言う名ばかりの処分です。「文書訓告」は給料を減らされるわけでもなく、勤務の評定に差しさわりが生じるものでもありません。

暴力・暴言を何年にも渡って行っていても、そして上司はそのことを知っていても、三者とも「文書訓告」で済むのですか?「文書訓告ではどうか」と問うた町長も、「それでよろしい」と答えた分限懲戒審査会(会長は副町長)も、「まっお互い傷つくことなく、こんなもんで一件落着としましょうか」といった感覚なのでしょうか?私は重い罰を与えることのみを主張しているわけではありません。しかしパワーハラスメントがこんなに軽く許されてしまうなら、今後再発を許さないとの意識は全く薄れてしまうのではないでしょうか。

そもそも分限懲戒審査会の開催が何故こんなに遅れたのでしょう。2月29日で加害の職員の退職が決まっていたにも拘らず、その3日前に審議会を開いて前日に処分を出すなんて・・・。甘い処分の内容が外部に漏れたとしても、すでに当人は退職していて“THE END”。そんな状況にしておくためだったのかと思われても仕方がありません。

1月29日に消防本部管理課は人事課に対して分限懲戒審査会の開催依頼を起案していますが、調整の結果2月8日には「パワーハラスメントに係るアンケート調査の事実確認が必要で、審査会の開催を保留する」こととなりました。しかし保留したとしても、その間20日の日数があったのです。しかも前述の審査会開催依頼文書には「本件パワーハラスメントは地方公務員法第28条並びに第29条に抵触する可能性がある」と書かれています。

地公法第28条は「降任・免職・休職」について定めた条項で、本件では「その職に必要な適格性を欠く場合」が該当します。つまり「訓練・指導」と称してパワーハラスメントを行っていたのですから、明らかに管理職としては適性を欠いていることになります。また第29条は「懲戒」について定めています。「職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合」及び「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」が当てはまると思われます。

町では「懲戒処分の指針」を定めていますが、指針中の「懲戒処分の標準例」には「暴行により職場の秩序を乱した場合」は「停職・減給」、「暴言」の場合は「減給・戒告」の処分が示されています。パワーハラスメントの加害職員はこれらの懲戒処分が該当するのではないでしょうか。また消防長・署長は「指導監督不適正」或いは「非行の隠蔽・黙認」にあたり、前者は「減給・戒告」に後者は「停職・減給」と明記されています。

このような定めがありながら、町長も分限懲戒審査会も(ちなみに審査会といっても、副町長・収入役をはじめ部長たちが委員の身内会議です)、本件事案は「懲戒処分に当たらず」と決したわけです。島本町ではこれからはパワーハラスメントをしても実質上のお咎めはなく、1ヵ月半の有給休暇を消化したうえ満額の退職金を(今回は普通退職の退職金)受領して結構ですよということになるのですね。

あ〜ぁ!これでは、役場の自浄能力はありません。「のどもと過ぎれば・・・」で、いずれまた同じようなことが起きるのではないかと、私は心底心配しています。一方被害者の職員たちは、この結末をどのように捉えているのかしらと気になります。取りあえずは加害の職員が退職して安堵したのか、辞めることはなかったと葛藤しているのか、何が起きても町の体質は変わらないと落胆しているのか・・・。職場環境の改善を図るなら、消防職員への追跡調査をする必要も大いにあるのではないかと思います。更には他の職場ではどうなのか?この際、全庁のハラスメント調査を徹底的に行うべきではないでしょうか。

さて今回の日記から、パワーハラスメントが起きていた職場を「消防」と明記しています。今までは私なりに配慮して、この日記や議会だより掲載の記事では伏せていました。でもこんな結末なら「いらん気遣いしていてアホらし〜!」とつくづく思いました。

「2月は逃げる」の言葉通り、あっという間に今月も終わりです。陽ざしは随分春めいてきましたが、風はまだまだ冷たいです。3月議会が近づいて、このところは夕方まで役場にいる毎日ですが、今日は午後から水道庁舎を訪れました。情報公開請求していた補正予算の内容が分かる資料を閲覧・コピーした後、大藪浄水場内のポンプ室アスベスト除去工事完了の状況を見学しました。

予定より1年遅れの工事でしたが、天井に吹き付けられていたアスベストがやっと消失し、ほっとひと安心です。ポンプ室の壁面も薄い鶯色の材質で(中に防音材か断熱材が入っている?)覆われ、きれいになりました。ちなみにこれらの工事は(株)辻本工務店が約1330万円で請け負いました(別途工事監理費に78万円の支出)。

|

| 大藪浄水場ポンプ室 |

ここ大藪浄水場も新年度から全面委託になってしまいますが、案内してくれた場長は「4月から私は浄水場から隣の水道庁舎に移りますが、なにかあったら直ぐに駆けつけることができます。今、設備関係の修理修繕履歴を整理し、委託業者に引き継げるよう準備に追われています」と話しました。私は12月議会で浄水場管理運営委託の補正予算には反対しましたので、少々複雑な気持ちで説明を聞きました。

このあと3月議会の補正予算に計上されている上下水道部所有のフックロールコンテナ(原水をろ過した後の汚泥を処分地へ搬送する際に入れていたコンテナ)とTCMボブキャット(天日干ししていた汚泥を均したりする“車両”)を見ました。これらは共に浄水場の濾過池改修工事がされたことで、不必要になりました。

そこで町の「残土置き場」(水路の浚渫等で発生した汚泥等を一時置いておく施設)での再活用をということになり、水道会計から一般会計に無償譲渡されることになりました。しかし老朽化等によりそのままでは使えないので、補修の予算(約130万円)が必要になったというわけです。

|

|

| コンテナ | ボブキャット |

まあ別に取り立てて疑問点はないと思うのですが、かつて「残土置き場」の整備について審議をした際、ある議員(私の見るところ“声の大きい議員”の一人)が今回の状況通りのことを求めていたので記憶に残っており「へ〜っ、そういうことか!」と、改めて行政に対する彼らの発言力の強さを認識したというわけです。

さて2月分の日記はこれで終了します。ひと月の3分の1しか書くことが出来ず、なおかつ2ヶ月遅れの日記であり、本当に申しわけありません。あとまだ3月の日記が2、3日分残っています(それで2月同様3分の1くらいになるでしょう)。本日は4月28日、ゴールデンウイークに入り5月が目の前です。4月中に4月の日記に取り掛かからないと・・・トホホで〜す。