|

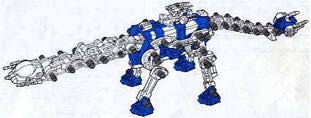

ビガザウロ |

- |

Bigasauru |

共和国 |

|

型式番号 |

RBOZ-001 |

シリーズ |

B/O |

|

タイプ |

パッケージ <母船型> カタログ <母船型> |

発売 |

1983年2月〜? |

|

全長 |

- |

定価 |

2800円 |

|

全高 |

- |

オペレーション |

バッテリー |

|

全幅 |

- |

ライト点灯 |

無 |

|

重量 |

132.5t |

使用電池 |

単2×2 |

|

最大速度 |

80km/h |

部品点数 |

49 |

|

乗員 |

3名 |

ゴムキャップ |

B(黒)64個 |

|

搭載ビークル |

無 |

主成形色 |

- |

|

主要目的 |

戦闘指揮・輸送 |

キャッチフレーズ |

巨大な戦闘能力を備えたゾイド |

|

ペイロード |

25t |

ギミック |

スイッチを入れると首をS字に、そして上下左右に動かしながら前進します。他の追従を許さない運動・戦闘能力を備えています。 |

|

その他 |

83年2月現在のカタログには「近日発売予定」とあるので、実際の発売開始は、もう1・2ヶ月後であったかも知れません。 |

装備

|

装備名 |

搭載数 |

特徴 |

|

パノーバー20ミリ対空ビーム砲 |

4 |

|

|

対空ビーム砲マクサー30ミリビーム砲 |

4 |

|

|

重量物牽引機 |

1 |

特徴

|

もとは、ゾイド・ゾーンの一惑星(ZP01)の陸上機械獣。現在確認されている中で最大。巨大とそのパワーを利用して、重武装の戦闘輸送車に改造。ゾイド軍団での作戦行動の時は、母船として指揮能力を発揮する。 |

掲載バトルストーリー

|

- |

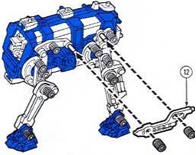

タイプが「母船型」となっている通り、これが恐竜型か?というと確かに疑問を持ちたくなる形である。もっとも近いのはブロントザウルスであろうが、彼の恐竜はもっと前足が短いのではないか?

前後の足の長さはほぼ同じであり、実在の(実在した)生物にモチーフを探すのは無理かも知れない。オフィシャルページによると、もともとは6本足のモノが企画されていたという。となると、おそらくこの前後の足の間、ちょうど排気ファンと思われる場所くらいにもっと外側にのびるような長めの足が付いていたことでバランスが保たれていたのかも知れない。

足は、デザインのバランスを考えるとかなり細く見える。しかし、使われている部品の肉厚は、通常のプラモデルのそれよりもかなり厚いので、普通に歩かせる分には十分な強度が得られている。後の、マンモスとゴルドスでは、この足の細さを、プロテクターのように別部品を取り付けることで、デザイン的にカバーする努力がみられる。

一歩一歩の踏み出しはそれほど速いとは言いがたいが、足の長さの分だけ一歩のストロークが長いので、歩みは遅く感じれない。尚、この辺は、主観的なモノも含まれる。

側面から見ると、足の動きを前後に伝える部品がついているように見えるが、この部品は、単に前足の部品の動きに連動するように取り付けられているだけで、特に外側から後ろ足の駆動に関係しているわけではない。結局のところ、パワーユニットによる内部からの動力で、後ろ足は動いている。

側面から見ると、足の動きを前後に伝える部品がついているように見えるが、この部品は、単に前足の部品の動きに連動するように取り付けられているだけで、特に外側から後ろ足の駆動に関係しているわけではない。結局のところ、パワーユニットによる内部からの動力で、後ろ足は動いている。

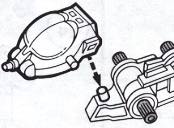

カタログ上のギミック紹介では首は「上下左右」動くとなっている。まず、上下の動きは、No.22〜29までの8個の部品を使って表現している。上記イメージのような地面ギリギリまで下がったところから、最下記イメージのような一直線にのびる過程を経て、最高位置まで到達する。 この上下移動の間も、コクピットは常にほぼ水平を保つようになっている。首の左右の動きは、パワーユニットの首部品の取り付け部品の左右可動によって表現している。しかし、それほど大きな振り向き運動ではない。また、コクピット部分を取り付ける際も、

この上下移動の間も、コクピットは常にほぼ水平を保つようになっている。首の左右の動きは、パワーユニットの首部品の取り付け部品の左右可動によって表現している。しかし、それほど大きな振り向き運動ではない。また、コクピット部分を取り付ける際も、 ある程度向きを変えることが出きる。普通は正面を向けるであろうが・・・・・

ある程度向きを変えることが出きる。普通は正面を向けるであろうが・・・・・

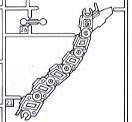

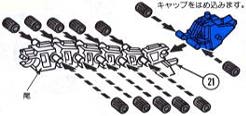

ゴジュラス同様、というよりも、ビガザウロ同様ゴジュラスも、が正解であろうが、足、首と比較するとその尻尾は可動ギミックを備えているわけではない。ビガザウロでは、No.21のランナー部品 が尻尾となる。(ゴジュラスでは、ナンバーのない別部品である。)このランナー部品を切り取って、最後尾部分に後部銃座に納められた重りを取り付け、ゴムキャップによる装飾を施しビガザウロの尻尾を表現する。

が尻尾となる。(ゴジュラスでは、ナンバーのない別部品である。)このランナー部品を切り取って、最後尾部分に後部銃座に納められた重りを取り付け、ゴムキャップによる装飾を施しビガザウロの尻尾を表現する。 要は、尻尾は第5の足となる。ビガザウロでは、4本の足のうち、対角線に対となる足が同時に駆動する。(右前足と左後ろ足・左前足と右後ろ足)すると、この対の足が空中に浮かんだとき、地面に残るのは対の2本。これに尻尾部品が加わり、不安定ではあるが三脚状態となることで、転倒を防いでいる。尻尾の最先端部分は、支えるという足の役割と滑りやすさを考え、ペーパーナイフのような丸い刃のようになっている。このような尻尾を第5の足に使うというやり方は、以後の4足歩行ゾイドでも多用される方法である。

要は、尻尾は第5の足となる。ビガザウロでは、4本の足のうち、対角線に対となる足が同時に駆動する。(右前足と左後ろ足・左前足と右後ろ足)すると、この対の足が空中に浮かんだとき、地面に残るのは対の2本。これに尻尾部品が加わり、不安定ではあるが三脚状態となることで、転倒を防いでいる。尻尾の最先端部分は、支えるという足の役割と滑りやすさを考え、ペーパーナイフのような丸い刃のようになっている。このような尻尾を第5の足に使うというやり方は、以後の4足歩行ゾイドでも多用される方法である。

マンモス、ゴルドスを見た後でビガザウロを見ると、装飾過少という印象は否めない。ビガザウロで完成された単体と言うよりも、動きのための骨組みである。オフィシャルによれば、「夏休みのための工作セットのようなモノ」をというところから始まっているゾイドである。よって、ビガザウロを買って自分でマンモスやゴルドスに改造していくのが本来の遊び方かもしれない。マンモス、ゴルドスという単品を売り出すのではなく、ビガザウロを買った上で、マンモスへのグレードアップキット、ゴルドスへのグレードアップキット、はたまた別のゾイドへのグレードアップキットを売り出すという展開が一考されてもおもしろい。

ゾイドシリーズが始まったときには、ストーリーは存在しなかった。よって、パッケージにストーリーが掲載されているわけがない。ストーリーがないということは、それに伴ってでてきた型式番号もパッケージに打たれていない。RBOZ-001という型式番号は後になって与えられたが、結局パッケージに打たれることは一度もなかった。

ゾイドシリーズが始まったときには、ストーリーは存在しなかった。よって、パッケージにストーリーが掲載されているわけがない。ストーリーがないということは、それに伴ってでてきた型式番号もパッケージに打たれていない。RBOZ-001という型式番号は後になって与えられたが、結局パッケージに打たれることは一度もなかった。

ちなみに、設定上、ビガザウロが登場した頃には、まだゾイドゾーンの位置さえ未知であった。そのせいもあってか、テクニカルデーターは後のゾイドほど細かくは設定されていない。最低限、「こんなに大きいんだ」という印象を与えるに十分な程度モノにとどめられている。もちろんこの辺の設定も、後の「ゾイドバトルストーリー」がでる頃には固まったであろうが、当惑星では確認していない。

ビガザウロパッケージ、取扱説明書、同梱カタログより転載