やはり一番最初に、開閉機能をどうやって取り付けるかは悩みました。ある意味一番簡単な方法、既に既存のゾイドで成功している方法をそのまま持ってきてしまうというやり方にしたわけです。で、サラマンダーのそれをまねしました。

やはり一番最初に、開閉機能をどうやって取り付けるかは悩みました。ある意味一番簡単な方法、既に既存のゾイドで成功している方法をそのまま持ってきてしまうというやり方にしたわけです。で、サラマンダーのそれをまねしました。|

プテラス・インターセプター |

- |

Puterasu-Interceptor |

共和国 |

|

型式番号 |

RMZ-21-D |

シリーズ |

重装甲スペシャル |

|

タイプ |

<翼竜型> |

発売 |

- |

|

全長 |

10.3m |

定価 |

- |

|

全高 |

8.2m |

オペレーション |

ゼンマイ |

|

全幅 |

3.7 |

ライト点灯 |

- |

|

重量 |

23.1t |

使用電池 |

- |

|

最大速度 |

M2.1 M2.9(ロケットブースター使用時) |

部品点数 |

- |

|

乗員 |

1名 |

ゴムキャップ |

M(黒)10個 |

|

搭載ビークル |

無(ただしコクピットは単独飛行可能) |

主成形色 |

ダークグレー・ミディアムグレー・明灰色 |

|

主要目的 |

迎撃 |

キャッチフレーズ |

空中戦が得意なゾイドメカをインターセプター専用機にグレードアップ。 |

|

最大翼長 |

16.8m |

ギミック |

空中遊泳技術が抜群。羽を開閉しはばたかせながら、両足で前進します。 コクピットは開閉可能、中に兵士が1体搭乗しています。 パワーユニットにより翼を開閉しはばたかせながら、2本足で前進します。 |

|

その他 |

- |

装備

|

装備名 |

搭載数 |

特徴 |

|

空対空ミサイル |

2 |

背中の両翼間に装備 |

|

機関砲 |

1 |

コクピット正面に装備 |

|

ロケットブースター |

2 |

翼に装備 |

特徴

|

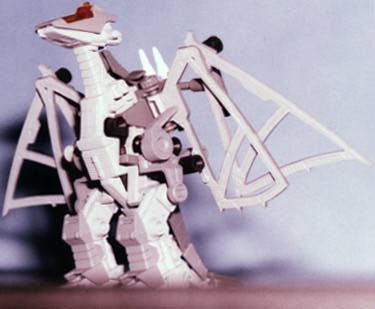

シンカーの厚い装甲や空戦能力に手を焼いた共和国側が開発した、ドッグファイト用の空戦メカ・プテラスを防空任務用に改造した機体。 シンカー、シュトルヒと飛行ゾイドの配備をすすめる帝国軍に対し、制空権を牛耳っていた共和国軍は、その一部を譲らざるを得ない状況を迎えていた。最前線では、いつこれら帝国飛行ゾイドの襲撃を受けるかわから無くなったことを意味し、共和国軍は、各基地に対飛行ゾイド用の迎撃機の配備をすすめていた。その役割をまかせられたのが、プテラスである。 もともと空戦能力を重視していたプテラスであったが、日々性能を上げてくる帝国軍飛行ゾイドを前に、単なるプテラスでは、迎撃機として能力が限界に近づいたため、一部の機体をインターセプター専用機として改造を施す必要が生じてきた、その結果開発されたのがプテラスD型、通称プテラス・インターセプターである。 プテラス・インターセプターは、空戦能力のみが考えられ、対地攻撃能力は重量軽減のため省かれた。その為残された装備は、コクピットの機関砲と空対空ミサイル2本のみであった。また、空戦能力のアップのため、外翼に自動空戦フラッペロン機能が持たされている。 インターセプターとして、出来るだけ早く現場に急行し、出来るだけ基地から離れたところで最初の接敵をすることで、本隊・基地への被害を出来るだけくい止めるのは必須条件である。それに伴い、両翼にはロケットブースターが装備され、加速力、最大速力ともに、通常のプテラスよりも大きくアップされている。 |

掲載バトルストーリー

|

- |

翼を開閉させたい。

翼を開閉させたい。

そこからはじめたのが今回のプテラス・インターセプターです。ゾイドの特徴として、羽ばたき+開閉、というのは、当たり前というか、あるべきである、という思いがあり、あのサラマンダーとほぼ同じ形の翼を持っているプテラスが、翼の開閉機能を持っていないことに、何となく納得していなかったのです。

前回のモルガ同様、旧シリーズの時からやりたい改造の一つだったのですが、なかなか思うように時間がとれず、やらずじまいのままでいました。今回、新シリーズでもラインナップされたので、今後のゾイドシリーズ発展を願って、やってみることにしました。

やはり一番最初に、開閉機能をどうやって取り付けるかは悩みました。ある意味一番簡単な方法、既に既存のゾイドで成功している方法をそのまま持ってきてしまうというやり方にしたわけです。で、サラマンダーのそれをまねしました。

やはり一番最初に、開閉機能をどうやって取り付けるかは悩みました。ある意味一番簡単な方法、既に既存のゾイドで成功している方法をそのまま持ってきてしまうというやり方にしたわけです。で、サラマンダーのそれをまねしました。

その方針が決まった後に問題になったのは、部品の組み合わせの仕方です。

サラマンダーに用いられている方法での、羽ばたきと翼の開閉というのは、単純な平行移動でもないし単純な角移動でもないと言う、とてもねじれのある動きだったのです。そのため、ギミックとしての機能を持たせながら、ジョイントの穴を大きくしたりして、遊びを設けて、ねじれを逃がしています。ただ、ねじれは逃がしているだけで、解消させているわけではないので、それだけギミックを稼動させるためにパワーユニットには負担がかかっていると思います。

もともと、設定はインターセプターにするつもりはありませんでした。しかし、はばたき機構のジョイントを止める際に、どうしても支えとなる後端キャップ部品が必要となり、なおかつそこが単にキャップだけでは、どうもかっこわるいので、そのキャップ部品にノズルを取り付ける

もともと、設定はインターセプターにするつもりはありませんでした。しかし、はばたき機構のジョイントを止める際に、どうしても支えとなる後端キャップ部品が必要となり、なおかつそこが単にキャップだけでは、どうもかっこわるいので、そのキャップ部品にノズルを取り付ける![]() 事で、装飾を施したのです。そこで、補助ロケットが着いているという事は、加速力がアップするのだから、空戦専用機のインターセプターという設定にして、空対空兵器のみのプテラスにしようと決めました。そして、胸の部分の火器の取り付けをやめました。

事で、装飾を施したのです。そこで、補助ロケットが着いているという事は、加速力がアップするのだから、空戦専用機のインターセプターという設定にして、空対空兵器のみのプテラスにしようと決めました。そして、胸の部分の火器の取り付けをやめました。

|

色は、F/A-18ホーネットを意識しました。数年前に買った、1/72のホーネットのプラモデルの塗装例に、グレーの濃淡で迷彩っぽくなっているような無いような記憶がかすかにあったので、それをもとにして、グレーのみで表現しました。しかし、せっかくのゾイドですから、全体の迷彩パターンではなく、部品ごとの塗り替えで表現してみました。 飛行ゾイドということで、航空機的なイメージもどうしても欲しかったので、下面となる部分は明るい色にしてみました。 撮影の結果、光りの関係でグレーの濃淡がわかりづいらい部分があります。 |

|

では、実際にどのように動くかというと

翼を背中に対して水平にしたときに、翼を閉じることになります。

|

|

|

翼を後ろに羽ばたいたときに、翼をひろげることになります。

|

|

|

どうしても、歩く+はばたく+開閉、ということで、かなりパワーユニットに負担がかかるため、ゼンマイをめいっぱい巻き込んでも、3回羽ばたくのが限度です。そこで止まったといって持ち上げると、あと2回ほど羽ばたきます。もう少し各ジョイントの穴をきれいに削って、少しでも摩擦をなくすように出来れば、もう1回の羽ばたきを楽しめると思います。

以前は、ゼンマイゾイドのギミック追加は難しいモノだと思っていました。新シリーズがスタートして、簡単にゾイドが手に入るようになったので、安心して失敗できるという思いが、改造に踏み切らせる勇気となり、おかげさまで、ここ2回は成功し続けています。

コロコロコミック1999/12にあるゾイドデザインコンテストに向けてのトミー担当者の言葉の中に、「ゾイドの命はギミック」という言葉があります。ギミックを追加することは、ゾイドに更に命を追加することになるのか? 今まで、ゾイドの改造として、ギミックの追加は本当にゾイドらしい改造の仕方であろうか、とどうも疑問に思っていました。しかし、本音この言葉には救われた思いがしています。

こんな撮影の仕方をすると、小さなゾイドと言えども、巨大に見えるで結構気に入っています。