夢の実現-5 dream come true-5

装備するには?

さて、せっかく作った中距離キャノン砲とクレーン。これらをどうやって本体に装備するか? が、大事です。改造の主目的の一つは、冒頭で述べたとおり、背中のバッテリーケースにあるマウントを用いながらもMk-1のゴジュラスに見せかけることなので、装備する場所は決まっています。しかし、時代は、21世紀です。

まずは、ひたすらゴジュラスの腕まわりとキャノン砲のマウントまわりの寸法を測ります。実際の作業は、事務用の定規のみで測りましたが、立体物の寸法を測ることになるので、事務用の定規のような余白部分のない定規を用いたり、コンパスを用いたりした方が寸法をとる作業はしやすいと思います。寸法は、単なる白紙に記入していくよりも、方眼紙に記入していく方がわかりやすいです。その結果わかったのが以下のような位置関係です。お手元にゴジュラスの取扱説明書、または、本体をご用意いただければ、より理解しやすくなります。

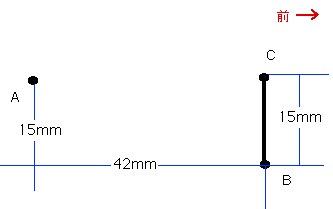

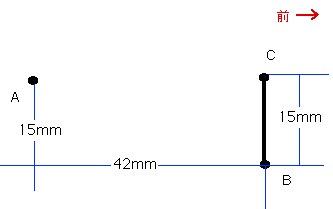

実際の作業は、ゴジュラスの右側面で行いました。よって、図は、ゴジュラスの右側面と思って下さい。

A = ゴジュラスのバッテリーケースにあるキャノン砲のマウントです。

B = メインフレームにある#6部品を止める支点です。

C = #6部品にある#13部品との接続点です。

辺BCは、そのまま#6部品の構造概念です。つまり、B点は動点となるC点のための支点となっています。

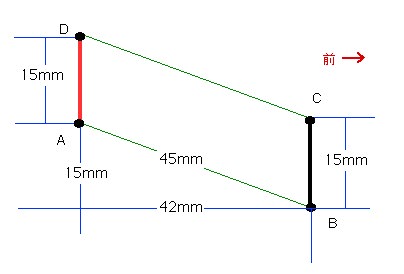

この図を元にして、キャノン砲のマウントであるA点を支点とする動点となるD点を適当な位置に配置してやります。補助線を引いて、D点を作ってみました。

既存の点ABCを生かしながら、採寸のしやすい最も簡単な構造となる、平行四辺形を作ることで、D点を作ってみました。

前述の通り、点Aも点Bもそれぞれ動点をもつ支点です。つまり、辺ABは、固定されて動くことはありません。そこで、辺CDを作ってやります。辺AB、辺BC、辺CD、辺DAそれぞれ、長さは固定されたままです。これを前提に、動点CがB点を支点として動くことになると、辺CDに引っ張られてD点が動くことになります。四辺の長さが変わらないまま、平行四辺形が、形をゆがんでいくことになります。このゆがみを利用すれば、A点を支点とする動点のD点が出来上がります。

つまり、この概念を用いれば、A点である長距離キャノン砲用のマウントに取り付けた装備を動かすことが可能になります。

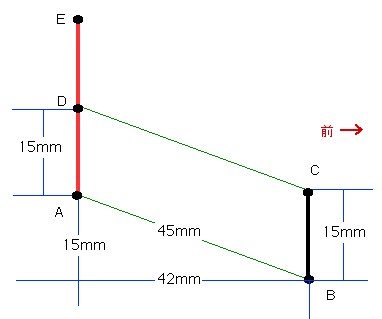

ここで更にわかりやすくするために辺ADの延長線上に、E点を設けてやります。

これで、D点がA点を支点として動くと、辺AEは同軸状にある辺ADと同じように動くことになります。

こうして、今後の作業の基本概念が決まりました。これにあわせて、何が必要かを考えます。

A点、B点、C点は、既存のゴジュラスに存在しています。E点は、キャノン砲の仮の形なので、点ではありませんが、存在していると考えてかまいません。

辺ABは、A点とB点が固定点であるため、既に存在しています。辺BCは、#6部品そのものなので既に存在しています。辺AEは、キャノン砲の仮の点であるE点が存在するので存在していると考えて差し支えありません。ただし、辺AEは、必ずD点を通過するようでなければなりません。

これらから分かるように、必要なのは、D点です。そのD点は、辺ADの長さが15mm、辺CDの長さが45mmになるような条件を満たす位置に配置する必要があります。

これをふまえて、実際の部品の加工方法を考えます。