| 紋種 | ① |

② |

③ |

説 明 |

|

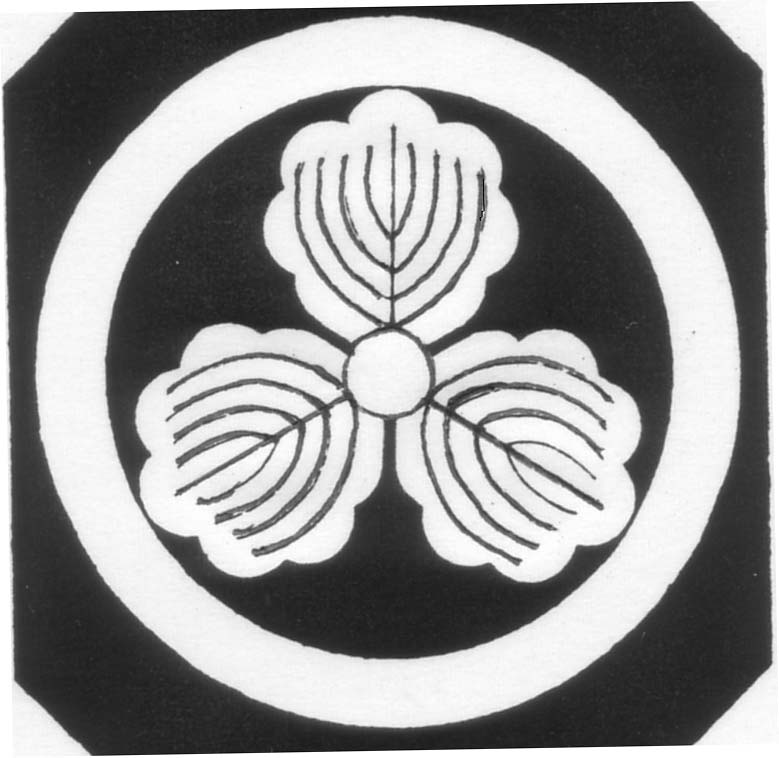

| あ | 葵 | 丸に右離れ立葵 |

加茂神社の神紋 |

天下を統一した徳川家康であまりにも有名な三つ葉葵の紋ですが、 もとは、京都の加茂神社の神紋が葵の紋で、神官や信仰の厚い家の紋に用いられていました。 徳川家も三河の加茂神社の信仰者として用いたものであるそうです。 |

|

| い | 稲 | 抱き稲 |

左二つ稲丸 |

京都稲荷大社 |

稲は昔から我が国の主食であり、 収穫の秋には神に供えて感謝の意を 表す習慣がありました。 図形には稲束を丸形にしたものが多い。 |

| い | 銀杏 | 二つ銀杏 |

三つ割銀杏 |

銀杏は東洋だけに育成している樹木です、 家紋はその葉を図形化したもので、美しい葉が黄金色に黄葉してヒラヒラと落ちる有り様には何とも云えない風情があります。 |

|

| う | 梅鉢 | 星梅は゛ち |

剣梅鉢 |

梅は中国で菊、竹、蘭と共に四君子として尊重されました。 梅の花をもっともよく愛した学問の神様、菅原道真公を奉る天満宮の社紋として有名です。 |

|

| う | 瓜 | 五瓜に唐花 |

六瓜

|

織田家

|

この紋はキュウリの断面図を図案化したもので、戦国時代の武将、織田信長の家紋としても有名ですが、京都の祇園八坂神社や、 信長をお奉りしてある建勲神社の 神紋でもあります。 |

| お | 沢潟 | 丸に立沢潟 |

丸に抱き沢潟 |

京都下御霊神社 |

沢潟はクワイによく似た植物で水田に生え、白い可憐な花をつけます。 王朝時代に、貴族の車の文様として愛用されたのが、のちに家紋に転じたものと言われています。 |

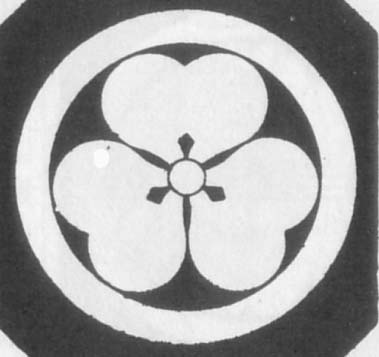

| か | 柏 | 丸に蔓柏 |

昔から柏の葉は、神に植物を供えるとき器の代わりに用いられたと云われす。 端午の節句に柏餅を食べるのも、その風習のなごりのようです。 |

||

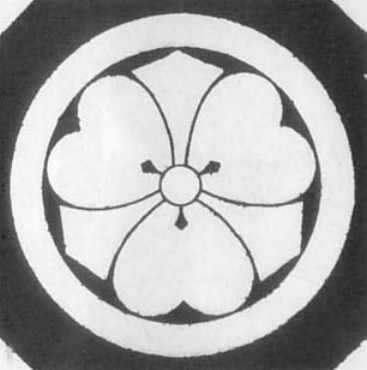

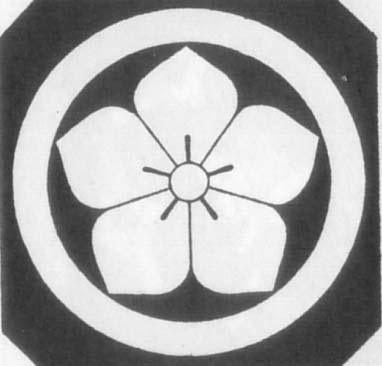

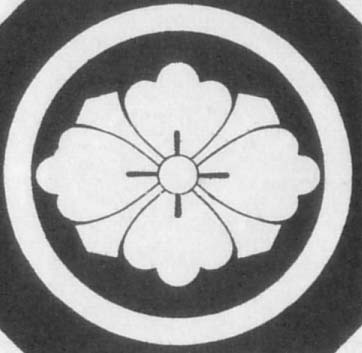

| か | 片喰 | 丸に剣片喰 |

丸に片喰 |

中陰片喰 |

この紋は全国的に一番多く使われています。 荒れ地や畑に群生する雑草の一種で、繁殖力が旺盛なのに因んで、子孫繁栄を願う意味で家紋に用いられたと伝えられています。 |

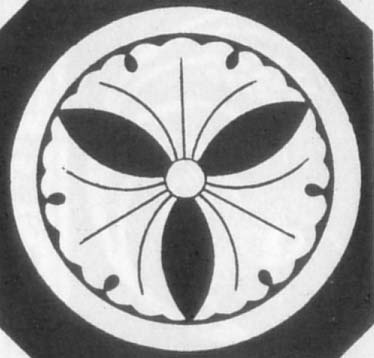

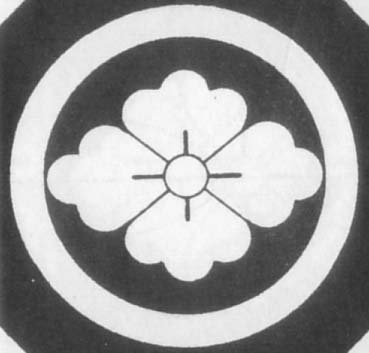

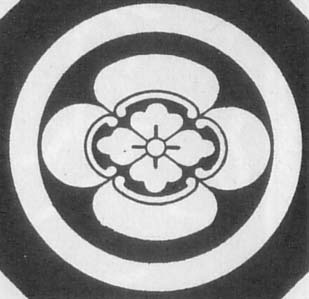

| か | 唐花 | 丸に唐花 |

丸に瓜に唐花 |

中陰唐花 |

唐花は実在の植物ではありませんが、唐草とともに中国から伝来したものだそうです。 奈良時代にすでに織物やその他の装飾に文様として盛んに愛好されていました。 |

| か | 梶 | 丸に梶の葉 |

丸に鬼梶の葉 |

梶は和紙の原料にされるほか、古くは神前に供える食物の器の代用にもなっていました。 信州の諏訪神社の神紋とされたことから、関係のある神官や信仰者に愛用されました。 |

|

| き | 桔梗 | 丸に八重桔梗 |

三つ割桔梗 |

桔梗は秋の七草の一つであり、紫の花はいかにもやさしく女性的なため、女紋の代表とされています。 江戸時代には、家紋を衣服に付けるのは男性に限られていましたので、女性は、やや小形にして線書きにしたものを用いたようです。 |

|

| き | 菊 | 十六菊 |

三つ割菊 |

神戸長田神社 |

菊の花は平安時代の中頃に中国から渡来した珍しい花でした。香りの気高いところから人々に愛されていました。そして、百草の王として皇室のご紋として用いられました。 後鳥羽上皇がとくに菊を愛され日用品にまで菊花紋を入れられたそうです。 |

| き | 桐 | 丸に五三の桐 |

五七の桐 |

中陰五三の桐 |

皇室の副紋になっている桐紋ですが、中国の伝説によると桐の木は鳳凰の鳥が好んで集まる聖樹とされ、めでたい木ということです。 桐紋は皇室だけでなく広く武将にも愛され、菊紋に次いで名誉ある紋として尊重され羨望の的であったそうです。 |

| さ | 桜 | 桜 |

山桜 |

京都平野神社 |

桜の花は昔から日本人に愛されていました。その散り際の潔さ、一陣の風に惜しげもなく散る風情が好まれたのでしょう。 装飾文様として広く愛用されたわりには家紋としては案外少ないようです。 |

| さ | 笹 | 丸に切り竹笹に笠 |

家紋の中で最も種類の多い紋屋泣かせの竹と笹ですが、 竹の幹の真っ直ぐな姿は人間の節操や高潔を意味し、また雪に耐える強じんな力などが人々から愛されたのでしょう。 |

||

| す | 杉 | 丸に三本杉 |

二本杉

|

三盛り杉 |

杉は常緑樹であり松と同様に神木とされていました。 大和の三輪神宮は神体として杉を祀ったことはよく知られています。 |

| た | 橘 | 三つ橘 |

抱き橘 |

不老長寿の薬を求めて中国に渡った田道間守が持ち帰ったのが橘の実であったと云われています。 桃の節句には、左近の桜とともに右近の橘として橘を飾る風習が現在まで続いています。 |

|

| ち | 丁字 | 六つ丁字 |

左三つ丁字巴 |

丁字は南方諸島 原産の植物でこの花を採取して乾燥したものは丁香と呼ばれて香料として用いられました。 漢方薬では、花蕾を公丁香、果実を母丁香と呼ぶそうです。 |

|

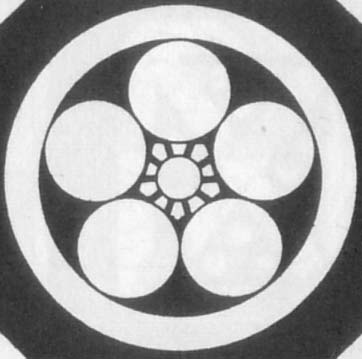

| ち | 茶の実 | 丸に茶の実 |

三つ茶の実 |

竜胆茶の実 |

茶の実の家紋は橘紋に似ています。 茶の葉は長楕円形で、実は篇円形で 開花の翌秋には成熟します。 開花は10月頃で鑑賞用の綺麗な花が咲きます。 |

| つ | 蔦 | 三つ割蔦 |

中陰蔦 |

蔦は蔓の節から根を出し木や岩に絡む植物です。 家紋として選ばれたのは、その葉の形の優雅さによるものでしょうが、一節にはそのまつわりつく性質から接客を職業とする芸者や娼婦に好まれたそうです。 |

|

| な | 撫子 | 丸に撫子 |

江戸撫子 |

三つ割撫子 |

撫子は秋の七草の一つに数えられ、その風姿の雅趣が紋章として用いられたのでありましょう。 戦国時代の英雄、斉藤道三もこの紋を用いたと伝えられています。 |

| は | 花菱 | 丸に七宝に花菱 |

この花菱も実在の植物ではなく、唐花と共にかなり古くから織物や衣服に装飾として用いられたようです。 唐花の花びらが5枚に対して花菱は 四枚です。他に菱ではなく四方花角があります。 |

||

| ひ | 柊 | 丸に抱き柊 |

丸に違い柊 |

割り柊

|

節分の日の鬼払いにこの葉を門戸にさして悪魔を駆除して福を招いたという言い伝えがあります。 従って悪魔退治の功徳力を信じて用いられたのかも知れません。 |

| ひ | 菱 | 丸に武田菱 |

丸に三階菱 |

松皮菱 |

菱は池沼、河川に見かける一年草の水草で根は泥中にあり、葉は水面に浮いています。この葉を図案化したもので、四区分した武田菱はよく知れ渡っています。 |

| 藤 | 上り藤

|

京都妙心寺 |

藤は紫色の花が垂れ下がり、そよ風に揺れている姿が何とも優雅なものです。 花房が垂れ下がるのを家運の衰退につながることを嫌って、上り藤を用いる人も居たようです。藤は藤原氏の代用的な家紋ではなく、地方に下がった藤原一族がその氏に因んで用いたと言うことです。 |

||

| ほ | 牡丹 | 抱き牡丹 |

大割牡丹 |

蟹牡丹 |

牡丹はもともと中国産の花であり、富貴長寿の印しとして広く愛用されました。 平安時代には詩に詠まれたり衣服の文様にも盛んに用いられました。 |

| ま | 松 | 右三階松 |

左枝付き三階松 |

櫛松

|

松は四季を通じて緑の葉をつけ、樹齢も長いので長寿のシンボルでもあります。 日常生活との結びつきも深く、門松飾りや結婚などの祝儀にかくことのできないものでした。 |

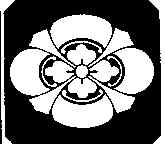

| も | 木瓜 | 剣木瓜 |

丸に四方木瓜 |

この文様は古く大宝3年頃に伝来しました。 大徳寺家の象徴としての紋ですが、 この紋を家紋とした武家は多く江戸時代の大名にも多く用いられました。 |

|

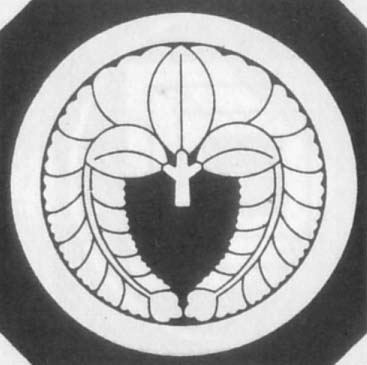

| み | 茗荷 | 三つ追い茗荷 |

抱き花杏葉 |

茗荷は神仏の加護に通ずることから縁起を担いで生まれた紋と云われています。 形が杏葉と似ていますが杏葉から図形化されたとの説もあります。 |

|

| り | 竜胆 | 竜胆車

|

三つ葉竜胆 |

平安時代に貴族の間でとりわけ愛用された紋です。衣装の織り文様として盛んに用いられました。花自体は余り華やかではありませんが、むしろ寂しさをただよわせた花や葉、茎の形に風情を感じたのが愛され理由のようです。 源義経か用いた家紋は笹竜胆と云われています。 |