| 年 |

曲目 |

演奏会 |

| 59 |

白鳥の湖より |

17回定期 |

| 76 |

花のワルツ |

アンコール |

| 78 |

白鳥の湖より |

39回定期 |

| 79 |

第5交響曲 |

40回定期 |

| 80 |

眠れる森の美女 |

41回定期 |

| 81 |

悲愴 |

42回定期 |

| 84 |

ロミオとジュリエット |

9回サマコン |

| 85 |

第5交響曲 |

46回定期 |

| 87 |

スラブ行進曲 |

48回定期 |

| 88 |

悲愴 |

49回定期 |

| 90 |

眠れる森の美女 |

15回サマコン |

| 91 |

第1交響曲 |

16回サマコン |

| 92 |

白鳥の湖より |

53回定期 |

| 94 |

第5交響曲 |

19回サマコン |

| 97 |

白鳥の湖より |

22回サマコン |

|

|

|

チャイコ演奏比較その2

京大と金大の合演が無事終わった。夏はやがて終わり、オーケストラも年度後半の活動をはじめようとしている。いよいよ定演に向けて練習が始まるだろう。

21世紀の最初を飾るシンフォニーは、チャイコフスキーの第5番だそうである。金大フィルにとっては、4度目の演奏となる。

今度は、この「チャイ5」を取り上げてみよう。

最初の「チャイ5」は、1979年、第40回定演の佐藤功太郎氏の指揮だった。これは、前年78年の合演時、京大のチャイ5に引き続いて、2年連続の金沢でのチャイ5演奏であった。おそらく、京大の素晴らしい演奏に刺激されての選曲ということもあったのでないだろうか。この頃、2年目の佐藤氏を迎えて金大フィルも落ち着いてプロ指揮と対面できるようになってきたようである。それまで、ベートーヴェン、ブラームスどまりであった、レパートリーは、いよいよ、人気作曲家チャイコフスキーへと広がりを見せた。

チャイコフスキーの5番はアマオケの人気定番曲である。哀愁深い印象的なクラリネットの主題が全曲を一貫して登場、2楽章の叙情的な歌、最後は、劇的に盛り上がる長大なクライマックス。演奏会を行なう側にとって、お客さんから一本とるには楽な曲である。2楽章のHrの長いソロや、最終部の事実上の曲の征服者トランペットがどのくらい力を出し切る事が出来るのか、オーケストラ演奏の醍醐味、聴き所が多い。 チャイコフスキーの5番はアマオケの人気定番曲である。哀愁深い印象的なクラリネットの主題が全曲を一貫して登場、2楽章の叙情的な歌、最後は、劇的に盛り上がる長大なクライマックス。演奏会を行なう側にとって、お客さんから一本とるには楽な曲である。2楽章のHrの長いソロや、最終部の事実上の曲の征服者トランペットがどのくらい力を出し切る事が出来るのか、オーケストラ演奏の醍醐味、聴き所が多い。

79年の最初の佐藤氏のチャイコフスキー演奏は、金管楽器群の充実があって、実現したと言って良いと思う。既に、前年の第39回定期では、金大フィルにおけるチャイコフスキー初演と言ってよいバレエ組曲「白鳥の湖」を演奏している。この時の金管セクションの演奏はもの凄いが、このチャイ5もこれに劣らず見事だ。白鳥湖の時のようなオケのキャラクターを決定してしまうような、ものすごい看板奏者はいないが、ブラスセクションとして、安定している。とにかく、アマチュアにありがちな変な音がほとんど聴こえて来ない。このように言うとネガティブな評価のように聴こえるかもしれないが、聴衆に気を散らせないで、音楽に没入してもらうためには、変な雑音を出してはいけない。79年のチャイ5のブラスセクションは常に安定している。これは、録音で聴いてもそうなのであるから、実演ではさぞかし素晴らしい音が出ていたのだと思う。自分は、残念ながら、金大合格を目指しての受験勉強中でこの実演は聴き逃した。(わき道)

では、79年のチャイ5を聴いてみよう。このときは、演奏記録等を調べてみると、ラッパは1番のアシつきで、3人で演奏している。ちなみに、1年前の京大の「チャイ5」も3人の演奏だったと記憶している。この演奏は、素晴らしい。4楽章の最終部。クライマックスでHまで見事に駆け上がって、且つ、最後の6拍子も完全に力強く吹き切っている。最後の凄まじい追い込み。佐藤さんのテンポは非常に面白いところがあり、4楽章の一部などかなり奇抜で、個性的だ。

後で聞いた話だが、この第40回定演の選曲時のチャイ5対抗馬は、なんとショスタコの5番だったそうだ。佐藤さん自身がやりたいとおっしゃったそうだ。佐藤さんは、少なくともこのころは、相当の派手好きだったように思われる。当時の金管セクションの実力からすれば、ショスタコも十分演奏できたであろうが、オケ全体の実力を考えれば、当時の金大フィルの選択としては、チャイ5に落ち着いたようである。もし、ここで、ショスタコの5番を選んでいたら、以降の金大フィル選曲の様相は大きく変わっていたかも・・・。よりラジカルな選曲がされていたかもしれない。

1楽章も聴いてみよう。クラリネットの独特の音色が見事だ。アンダンテは、まるで、金沢の冬の雪の中を踏みしめて、歩むような気分だ。弦楽器の規則正しい刻みは、北陸の冬を彷彿とさせる。

2楽章のクライマックスも聴いてみよう。チャイコフスキーの真骨頂、ロマンティクな旋律はどう歌われているだろう。

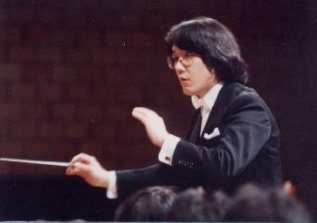

2度目のチャイ5は、85年の末廣誠氏の指揮だった。前回から6年が経過しており、ほぼ団員は代替わりを完了していた。この間、「シベ2」、「悲愴」、「巨人」、「ロマンティク」と大曲に挑戦を続けており、あまり間を置かずにチャイコフスキーの再演となった。人気曲たる所以だろう。このときは、「幻想」と決選投票を争ったとのことである。因みに、幻想は翌年の定期で早速取り組んでいる。 2度目のチャイ5は、85年の末廣誠氏の指揮だった。前回から6年が経過しており、ほぼ団員は代替わりを完了していた。この間、「シベ2」、「悲愴」、「巨人」、「ロマンティク」と大曲に挑戦を続けており、あまり間を置かずにチャイコフスキーの再演となった。人気曲たる所以だろう。このときは、「幻想」と決選投票を争ったとのことである。因みに、幻想は翌年の定期で早速取り組んでいる。

このころ、オケは運営上でも安定した時期に入っていた。学生指揮が完全に定着し、多少の学生指揮者の力量でこぼこはあったにしても、自主自立の気風と、プロフェッショナルな指揮者からの指導をうまくバランスさせがら、オケは成長をしていった。末廣氏は、まだほとんど学生と変わりない雰囲気を持っておられて、新婚だったこともあり?、オケとの関係は非常に幸福なものだったように思う。3年間続いた堤先生の厳しい指導とはまた違った雰囲気があり、新鮮に受け止められたように思う。チャイ5では、Hrの長大なソロが2楽章にある。この曲の聴き所の一つであり、また、演奏者にとっては、清水の舞台から飛び降りるような気持ちだろう。この年のソロは、前年の団長だったU氏だが、さすがに緊張したようだ。自身であまり思い出したくないと語っていっていたが、その彼も、今では、アマチュア・オケでブラ3やドヴォ・コン(チェロ)のソロを素晴らしく演奏している。

今になって思うが、やはり学生時代は練習量が圧倒的に多いのに対し、社会人になってからは、体力的なものも含めて、自分の到達した実力を維持するのは難しい。普通は、下手になってしまうはずである。しかし、不思議と練習量などとは別な側面、恐らく人間的な成長?要領の良さがそれをカバーして、よりリラックスした良い演奏が出来るようになる気がする。このように指摘するアマチュアオケ現役のOBも多い。現役団員の人も含めて、卒業後も音楽をぜひ続けてほしいものだ。話がそれた。

85年のチャイ5、この演奏は、客席で実演で聴いた。金管セクションはどうだろう。これも、凄演だ。特にトランペットのパワフル振りは大変なもので、クライマックスでハイHへの挑戦こそなかったものの、最後まで果てることなく、吹き切っている。当時の、名Tp奏者YKB氏だ。しかも、驚くべきことに、この時、アシなしで演奏したように記憶している。今、このラッパの音を聴いていると胸が熱くなる。音の表情や僅かな強弱もにも、奏者の気持ちを重ねることが出来るからだ。金管セクションとしての音のまとまり、音の結晶度では、79年に僅かだが一歩譲るように思う。もちろん、この演奏の金管セクションも、十分素晴らしいのであるが、そのくらい79年の演奏は素晴らしい。

末廣氏も時に、きわめて個性的な解釈を見せた。4楽章のこの部分など、聴きものだ。そして、4楽章のメノ・モッソからラストまで、テンポの運びは個性的で劇的だ!もちろん、これを支持する。

さて、最も新しい3度目の「チャイ5」は、94年の第19回サマコンだった。ほぼ、10年ぶりの再演だ。この間には、89年に「悲愴」の再演と、91年のちょっと珍しい「第一交響曲」を、第16回サマコンで演奏しているだけだ。久しぶりのチャイコフスキーへの回帰だった。この間に、様々な大曲を金大フィルはこなしてきた。マラ5、ブルックナー7、ブラ4、シベ2の再演、ラフマニノフ2番等など・・。プロ指揮は、金洪才氏、山下一史氏、堀俊輔氏、小松一彦氏など。時代はバブル経済全盛を通過して長期の不況に突入し、大学自身も、角間への移転という大きな転換点に立っていた。

なんと言っても、「チャイ5」をサマコンで演奏しているところが、ちょっと古いOBの感覚からすれば驚きだろう。通常、サマコンは定演に向けての準備ステップという位置付けがあり、すこし、軽めのプログラムを組むことが多いはずだ。それが夏から、いきなり「チャイ5」というのは、朝食からステーキでも食べているような感じだろう。しかし、良く調べて見ると、その年の定演ではこれ以上の大曲はありえないという「ブルックナーの8番」であった。その意味ではバランスは取れているのかもしれない。

演奏はどうだろう。この演奏では、2楽章Hrのソロが素晴らしい。一つの学生オケでは、演奏レベルが常に一定ということはありえない。卒業して4−5年でメンバーが入れ変わるという宿命は、どの学生オケであろうと逃れられないからだ。Hrには時代時代で名手がいたが、自分が仕事に没頭して、完全に金大フィルから遠ざかっていた90年代前半にも名手がいたようだ。これを、ぜひ聴いてもらおう。

94年の演奏は、観光会館で行なわれた。従って、音の調子が79年の厚生年金会館のものと比べ、よりソフトで穏やかである。79年の演奏は攻撃的な面すらあるが、94年の演奏はよりおおらかで豊かな感じがする。2楽章のクライマックスなどは、むしろ94年の方が好ましく思える。弦楽器の全体のバランスや量感はこちらに軍配が上がると思う。

さて、4楽章はどうだろう?最初のチャイ5からは15年が経過していた。ブラス・セクションの音の結晶度は、今ひとつというのが偽らざるところ。90年代後半から、ブラス・セクションは音のまとまりに少し欠けていたような気がする。楽器、奏者には出来不出来があるのは当然だが、ブラス・セクションとしての音は維持してほしいものである。練習環境の変化や、大学当局のサークル活動に対する姿勢、金沢の音楽環境の変化(オーケストラ・アンサンブル金沢の登場、学生オケとしての役割変容)等、いろんな変化が起こっていた。簡単でないことは十分承知しているが・・・・。

演奏全体の印象では、サマコンで学指揮だけでここまで演奏したのは立派。最大公約数的音楽の流れは、個性不足という感じもある。もっとも、前の2人の体臭のキツイプロ指揮者の演奏と比べるのは酷かもしれない。

さて、来年の21世紀最初のチャイ5はどんな演奏だろうか?楽しみだ。京大との合演では、恐らく、いろんな考えや、思いが金大フィル団員の心を去来したのだろう。ひょっとしたら、落ち込むようなこともあったかもしれない。しかし、ぜひ、それをプラスに転化して金大フィルの個性を発揮し続けてほしいと思う。新しいものに接触した出会った、そのこと自身が既に素晴らしい経験と成っているに違いない。

金大フィルOBに対して御願いしたいのは、転機に差し掛かっている現役金大フィルをぜひ、客席で支えてやってほしいことだ。50周年記念誌の対談で、OBの山口氏(Vn)が述べられているように、現役たちへの最高のサポートは寄付金でなくて、聴衆としてホールに集まるOBたちの息吹であるはずだ。客席とステージとの交流こそ、生の演奏会の醍醐味であるはずだ。それは、インターネット上の音楽などでは決して体験し得ないものだ。同じオケを巣立っていたOBと現役が時代を超えて共有できるに違いない「思い」。その息吹をステージ上の現役たちと交わすとき、長らく忘れかけていた懐かしい感覚を呼び戻される体験をするはずだ。それは、OB達にとっても、ほろ苦いが誇るべき自身の軌跡をたどることになるのだから。

|