輸入された動物など、犬や猫以外でペットとして飼育できる外来種を総称して「エキゾチック」 と呼ぶことがあります。

ウサギやハムスターも 「エキゾチック」 の仲間です。

|

| |

|

1 ウサギの歯の病気 |

| |

| 1)不正咬合 |

ウサギの歯は切歯・臼歯ともに常臼歯のため、常に伸びています。その上下の歯が擦り合うことで、正しい咬合を保っています。

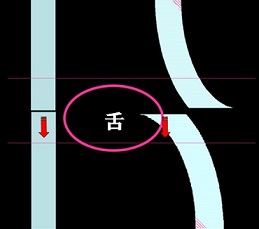

その歯の伸びる方向が何らかの原因で方向が変わると不正咬合が起こり口腔内や舌を傷つけ、食べられなくなることがあります。

|

|

|

|

|

| 2)根尖膿瘍 |

歯の根が化膿して、膿を持つことがよくあります。

上顎の歯の根に膿がたまると、クシャミが出たり(鼻炎)、めやにが出たり(鼻涙管炎)、目の裏に膿がたまったり(球後膿瘍)などの原因となります。

下顎の歯に起こると、下顎の膿瘍の原因になります。

|

| |

|

*ウサギの歯

ウサギは上顎の切歯2本、臼歯(奥歯)6本

下顎の切歯1本、臼歯(奥歯)5本からなっています。

ウサギの歯は切歯(前歯)も、臼歯(奥歯)も一生伸び続けます(常生歯)。

ウサギの上顎の切歯は一見、一本の歯に見えますが、大きな歯の後ろに重なるようにもう一本歯があります。そのことから齧歯類と区別され重歯目と分類されました。 |

| |

|

2 齧歯類の歯 |

齧歯類もウサギと同じように常生歯を持っています。

しかし、ネズミやリス科の動物は切歯だけが常生歯であり、ヤマアラシ科の動物はウサギと同様に全ての歯が常生歯になっています。

|

|

3 ウサギの血尿は見た目では判断できない |

|

ウサギの尿には、食べたもののカスが沢山入っています! |

食べたものによって尿が、ミルク様だったり、泥状だったり、時には血液が混じっているように見えることすらあります。

膀胱炎や膀胱結石の診断は見た目では判断できません。潜血反応を検査する尿検査が必要です。また、Caの結晶が入っているのが普通です。

しかし、きれいはオシッコ(尿)をしている場合は重要なサインです。

食べかすが出ない、つまり、食べていないと言うことです。

うさぎは食餌を食べないことが腸の動きを悪くし、それにより腸内細菌層が急変し、ショック死することすらあります。

|

| |