小論は、福山周平が実利行者から授かった不動明王座像の由来を記して子孫に残そうとした「由来記」を、きちんと読んでおこうと考えたことから始めたものである。ところが、アンヌ・マリ ブッシイの「由来記」の読解に1個所だけ重要な誤読があることに気付き、実利の捨身入定に至る最後の数年(明治13~17年)を調べ直す必要に迫られた。そのために、福山周平が重要な役割を果たした奥駆道再興の事業を調べざるを得なくなった。また、松浦武四郎が弾誓上人の名を記していたことに気付き、江戸時代の民間修行者の重要な水脈である作仏聖=木食行者に関して勉強することになった。 【1】 福山家にある実利行者遺品 下北山村佐田の福山周平は実利行者の有力な弟子であった。 福山周平は天保十年(1839)に生まれ、大正10年(1921)に享年82歳で没した。実利行者より4歳年長であるが、このことには大きな意味があったと思われる。村の知識層のひとりである福山周平が、尊敬すべき修験者として実利行者に心服し、その弟子となった。福山周平は、42歳で捨身入定する実利行者の最晩年である明治15,16年に、奥駆道再興事業を成し遂げるのに不可欠の存在であった。実利は年長者である福山周平を深く信頼し、弟子として迎えた。 アンヌ・マリ ブッシイ『捨身行者 実利の修験道』(角川書店1977)は福山周平について「実利の身辺近く仕えていて、その遺書や遺品をもっとも多く持っていた信者」であったと述べている(同書p96)。 実際、ブッシイ前掲書資料編(p109~280)に掲げてある実利関連の遺品などは全部で24品目あるが、下に示すのは、そのうち下北山村佐田の福山周平家に保存されているもの12品目である(数字は資料編に付けられている番号)。

ブッシイは上の「六 勤行本」の説明の末尾に次のように私的な感想を述べ、福山周平の子孫たちや「上下北山」村の方々への感謝の念を記している。 本書(勤行本)は実利の資料を求めて、しばしば上下北山に入るうち、最後に福山平兵次氏(正しくは、弥兵治氏)の厚志によって、古い葛籠の中から発見していただいたものである。これによって、実利に関するいろいろの謎がとけた貴重な資料である。私はこの資料採訪の間にいろいろの人々の好意によって多くの伝承も聞くことができた。それらの人々に対して感謝の念を禁じえない。(前掲書p166)ブッシイの真情がにじむ言葉に、心をうたれる。  実利行者から授けられたという「御本尊不動明王」は福山家で大事に保存され、手厚くお祀りされている。写真のようにガラスのある扉つきの立派な厨子(高さ47cm)に納められている。ガラスの奥に不動明王座像(高さ15㎝)が見える。

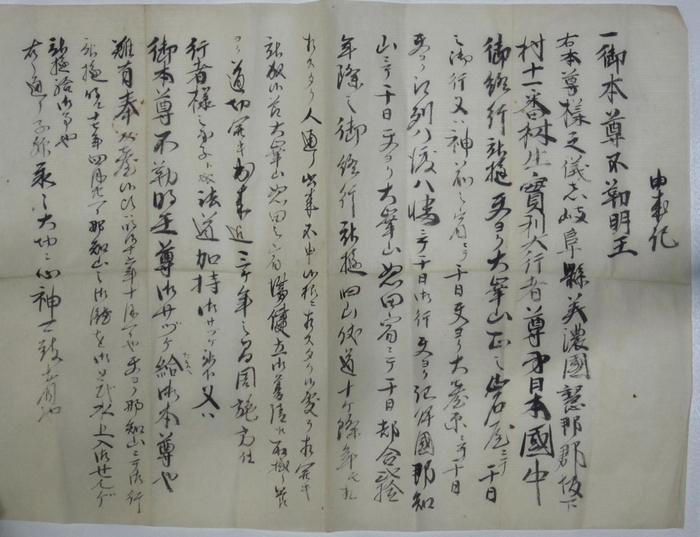

実利行者から授けられたという「御本尊不動明王」は福山家で大事に保存され、手厚くお祀りされている。写真のようにガラスのある扉つきの立派な厨子(高さ47cm)に納められている。ガラスの奥に不動明王座像(高さ15㎝)が見える。昭和50年(1975)、ブッシイが福山家を調査する際に、この厨子の扉が外れることに気付き、扉を外して御本尊を取り出して調べたところ、書面1葉が発見された。それが「由来記」である。 (ブッシー前掲書p273に、そのいきさつが述べられ、この文書の読解が示してある。サイト「実利行者の足跡めぐり」の安藤さんが福山家を訪れて御本尊などの撮影を許され、調査なさった際に、福山ヤスエさん(周平さんの孫・弥兵治さんの奥様)からブッシイさんの調査の様子を詳しくお聞きになり、ブッシイさんが予想をはるかに超える優れた日本語(書記)能力を身につけておられたことや周到な調査の姿勢に、感銘を深くされたそうである。わたしは安藤さんからのメールでお聞きしたことを交えて本稿を書いている。ここに掲げている写真や遺品の大きさの測定値さらに周平氏の生没年なども安藤さんのご調査によるものである。) 【2】 「由来記」を読む 目次 「由来記」で福山周平は、まず実利行者の出身地を示し、続いて6回の千日行を含む修行経歴を順々に記している。貴重な証言である。

この「御本尊様」を子孫が末永く「大切に信心」するようにと、周平自身の気持ちを述べて「由来記」は終わっている。 既にブッシイの解読があるわけであるが、わたしは自分の勉強にもなることと考えて、出来るだけ正確に自分なりの読解をしてみようと考えた。原文にいくつかの誤字・宛字があるが容易に真意は読み取れる文章であると思うので、原文そのままの読解を掲げる。 写真のように「由来記」は半紙一枚、18行の文書である。

ブッシイの読解について気付くところを挙げておく(氏の読解をここへ引用してもよいが、その必要が無いほど拙解と一致している)。

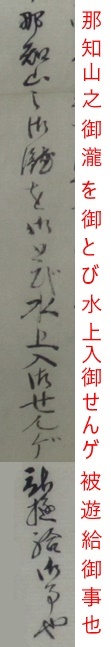

実利行者の一生でもっとも印象深く人々に記憶され、また、信仰の核心部を形成しているのは、那智の瀧での捨身入定であろう。肝心のその部分を福山周平がどのように書いているか、拙解は、次である。

実利行者の一生でもっとも印象深く人々に記憶され、また、信仰の核心部を形成しているのは、那智の瀧での捨身入定であろう。肝心のその部分を福山周平がどのように書いているか、拙解は、次である。

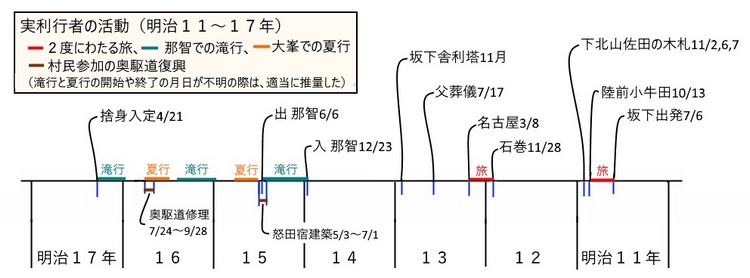

御とび水上入御せんゲ被遊給 (御飛び、水上入御、遷化あそばされ給ふ)その同じ箇所のブッシイ解は 御トビ、水上入御サンゲ被遊給となっている。 (右で図示しているのは、「由来記」原文から、「那智山の御瀧」以下の部分をを切り出して、その右側に赤字で拙解を示したものである。) 「由来記」原文は明らかに「せんゲ」であって、そこを「サンゲ」と読むことはできない。この「せ」は誤読の余地のなく明瞭なひらがなで「せ」と書かれている。上に示したように、この「せんゲ」は「遷化」という仏教用語であろう。 遷化:(この世の教化を終えて、その教化を他の世に移すの意)仏語。高僧、隠者などが死ぬこと。(日本国語大辞典)福山周平がこの上なく尊崇していた実利行者から頂戴した不動明王座像の由来を述べ、子孫に対して末永く丁寧にお祀りするようにと述べている。その「由来記」で実利行者の死を表す語として「遷化」は妥当な言葉遣いであると思う。 ブッシイにおいて、「せ」と「さ」の読み間違いがあって、それが最後まで訂正されないでしまった、とわたしは考える。最後までというのは、次節【3】に示すようにブッシイはその論考のかなり急所となるところで、この由来記の「サンゲ」に言及し、しかもそれを援用して論を展開しているからである。 【3】 「サンゲ」と「懺悔」、 併せて「懺悔」を「サンゲ」と読むことについて 目次 ブッシイは前掲書において、実利行者の捨身について論じているところで、「由来記」の誤読「サンゲ」を用いている。重要なところなので、すこし長いがそのまま引用する。 また実利の身辺近く仕えていて、その遺書や遺品をもっとも多く持っていた信者の福山周平氏の伝承ではブッシイはここで問題の「サンゲ」を引用している(われわれは通常「懺悔」は「ザンゲ」と読むが、古くは「サンゲ」と読まれてきて、仏教では現在も「サンゲ」を使う。このことは下で再説する)。那智山ノ御滝ヲ御トビ、水上入御サンゲ被遊給御事也と書いており、入定といわず、「水上入御」の語をもちいている。これによって福山周平氏のみならず、信者には真に ブッシイの次の部分は論理の飛躍があって、難解である。再掲する。 入定といわず、「水上入御」の語をもちいている。これによって福山周平氏のみならず、信者には真に「入定」とは本来は禅定の境地に入ること、精神を統一させて無我の境地に入ること、を意味する仏教語であるが、転じて、高僧が死ぬこと、入滅と同義として使われる(大辞林など)。「入御」(じゅぎょ にゅうぎょ)は天皇・皇后などが内裏へ入ることを表す尊敬語が原義であるが、ここではそれを「入滅」の意味で敬語として使っているのであろう。したがって「水上入御」は、滝を飛び降りて水面に達して入滅なさった、ということであるが、ブッシイはこの表現を何か超自然的な現象を暗示している語であると考えたのではないか。福山周平がこういう特別な表現をしたのは、実利行者の死に対して《神》を感じたからであろう、つまりこれは「人神信仰」である、と。 菅原道真を天神様(天満大自在天神)に祀る、徳川家康を東照大権現とするなど、人が死んだ後にその人物を神として祀る信仰形態を「人神信仰」という。キリスト教やイスラム教などの普遍神(ゴッド、アッラー)への信仰世界とはまったく異なり、わが国は「八百万神」の世界であり、恨みを呑んで死んだ人物や偉大な業績を残した人を神として祀る風習が古くからあった。 したがって一般論としてだが、実利行者の信者たちが行者を「神」と考えて信仰するということはあり得る。現在、実利教会は「実利霊神」という幟を飾るようであるが、形式的には「人神信仰」だろう。 捨身入定した実利行者に対して「人神信仰」が福山周平において成立しているなら、その実利行者が行った「サンゲ」は「神」としての懺悔であり、実利行者の個人的な贖罪ではなく、悩める「衆生」一般に対する「代受苦」であると福山周平は考えていたことになる・・・・というのがブッシイの論の展開である。上の続きを再掲する。 ここに「サンゲ」という語は重要である。「水上入御」というからには実利の罪の懺悔ということでなく、衆生の罪や病人の罪の懺悔と解すべきものと思われる。ことに贖罪のため、あるいは代受苦のための死というものがあらわれている。このブッシイの主張が致命的なのは、福山周平は「サンゲ」とは書いておらず、「せんゲ (遷化)」と書いていたことである。従って福山周平(や実利行者の信者たち)が「人神信仰」をおこなっていることを述べるのであるなら、異なる理由付けが必要である。 わたしは実利行者が捨身入定した直後には、信者達の間に「人神信仰」の気運は醸成していなかった、と考えている。その理由のひとつは、那智の共同墓地に存在する実利行者の墓石(明治18年8月建立)に「大峯山大導師 実利行者尊」と刻んであるからである(墓の写真)。少しも神秘化されておらず、実利は「大峯山大導師の行者尊」として那智の滝に捨身したと位置付けられている。 「贖罪」(罪を償うこと、つみほろぼし)は延喜式に使われているが、イエス・キリストが人類のために十字架にかかり身をささげて人と神の和解をなしとげたことをさす(日本国語大辞典より)。仏教では贖罪という語はあまり使われず、「滅罪」が「つみほろぼし」を表す語として使われた。 「 ブッシイの先生にあたる五来重(1908~1993)に「庶民信仰における滅罪の論理」(1976)という論文がある。その中に、次のような一節がある。 耶馬溪の「青の洞門」を掘って通行人の難儀をすくった禅海は、犯した罪の贖いのためにあの苦行をする。わが国の庶民の滅罪、すなわち「罪ほろぼし」は身を苦しめることと、社会に奉仕することと、そして究極は捨身することだったとおもわれる。ここには滅罪・捨身・懺悔・代受苦などのキーワードが揃って出てくる。しかも、この「庶民信仰における滅罪の論理」(『思想』622号昭和51年)が発表された1976年はブッシイ前掲書『捨身行者 実利の修験道』が出版される前年である(この書物の緒言として五来重は「 修験道史と実利行者」を寄せている)。ブッシイが五来重の理論の影響を受けていて、「せんゲ」を「サンゲ」と誤認したことを訂正できなかったのではないかと、わたしは想像している。 すなわち、福山周平は「那智の御瀧を御飛び、水上入御、遷化あそばされ給ふ」と、実利の捨身入定を丁重・平静に述べているのであるが、ブッシイは「水上入御、懺悔あぞばされ給ふ」と誤読した。実利の最後は「贖罪のため、あるいは代受苦のための死」であったと、福山周平の「由来記」の一部を根拠にして述べている。その点が明らかに誤りである。一般論として、実利の最後が「贖罪のため、あるいは代受苦のための死」であったと考えることはあり得るが、そう考える根拠として福山周平の「由来記」を持ち出すことは誤りというほかない。 『捨身行者 実利の修験道』の出版は、なにせ現在から40年近く以前のことであり若いブッシイの精一杯の論考であったのだと思うが、しかしそのことは、ブッシイによる実利行者の捨身入定の意味づけに歪みを与えているとわたしは考える。 ―― 「懺悔」を「サンゲ」と読むことについて ―― 目次 登山の際に「六根清浄 「懺」を漢和辞典で調べると、漢音・呉音ともに「サン」で「ザン」は慣用としている(呉音を「せん」とする辞書もある)。したがって、「懺悔」を本来「サンゲ」と読むのがあたりまえであった。日本国語大辞典を引くと見出しは「ざんげ」となっていて、「古くは“さんげ”であった」としている。

教化おこなふ所、山寺の作法うつして、大さん悔す。もう一つ、日葡辞書が上がっていて、これはローマ字書きなので決定的である。 ザイシャウヲ sangue (サンゲ)スル(罪障を懺悔する)日葡辞書(慶長八年1603)は宣教師が耳にした日本語をもとにしていると考えられるので、これが取り上げている語は戦国時代末期に日常的に使用されていた語彙であると見なせる。 2. 十返舎一九『東海道中膝栗毛』(19世紀はじめ)。その第2篇下で、弥次喜多が木賃宿に泊まり巡礼と一緒になる。その巡礼のせりふ。 わしも振り仮名は原文のまま(国会図書館のデジタルライブラリでダウンロードできる)。「懺悔ばなし」という熟語があったことも分かる。これは特に仏教的な用語というわけではなく、仏教から出た語であるが日常的に「サンゲ」と言っていたことの直接の証拠である。 3. 小田匡保「本山修験宗の1992年度大峯奥駆南部修行について」。これはPDFとして公開されている(ここ)。(論文名を「南部奥駆1992」と略する。小田匡保は駒澤大学文学部地理学科教授で、論文リストを公開している) この論文「南部奥駆1992」は25年ほど前の奥駆道の南部(前鬼~行仙宿~玉置山)を詳しく紹介している。とても読みやすい明解な文章で、多数の写真や参考文献があげてあり有用である。下で紹介するが、実利行者についても言及している。 まず「サンゲ」についてだが、玉置山の大日堂に宿泊し、翌朝熊野本宮へむけて歩きはじめる。行程4日目である。 次第に上りがきつくなり、「六根清浄、大学の先生らしく懺悔にふりがなを振ってくれているのが貴重である(「おわりに」で、本山修験宗の本部の方に「『学者先生修行する』ですな」と声をかけられたと書いている)。 最初の日はバスで前鬼口まで入り、そこから徒歩が始まる。前鬼の宿泊所で聖護院の宮城泰年の講話がある。その内容。 明治期以降、大峯南部の修行路復興に努めた林次の日は、怒田宿をへて行仙宿にいたるが、そこの描写に再び実利行者が出る。 5時3分、少し薄暗くなってきた頃に、今日の宿泊地である行仙宿に到着。行者堂に勤行。ここには、新宮山彦ぐるーぷによって、2年前に山小屋と行者堂が建てられており、今回南部奥駆修行ができるのも、この小屋が作られたことが大きいという。(中略)行者堂の中に祀られているのは、役行者と林実利行者である(写真33)(前掲PDFのp85)(残念なことに、この白黒写真は鮮明でないので、ここに転載はしない。関心のある方は上記PDFでご覧になって下さい)。 【4】 「御瀧を御とび水上入御遷化あそばされ給ふ」 目次 「由来記」の「御とび水上入御」という一連の語句について、すこし違う角度から考えておきたい。 「御とび」は直接的には那智の滝の上から「飛び降りる」から出た語であろうが、単にそれだけでもないように感じられる。少なくとも那智の滝を昔から「飛瀧権現」と称してきたことが背景にあるだろう。『源平盛衰記』には 那智のお山はあなとある。滝そのものが神=飛瀧権現で、本地は千手観音とされる。「飛瀧権現」は通常那智の大滝(一の滝)を指し、「龍王」と考えられている。つまり、この滝には龍のイメージがかぶさって理解されている。しかし、那智の滝行者の間では、飛瀧権現=龍王は単に那智の大瀧だけでなく那智山全体を覆って守護しているという「秘言」が伝えられていたという。 飛瀧権現一ノ滝は、那智の主神(地主)であるから、龍王とされているが、古老滝行者の秘言によれば、那智権現如意輪堂が龍頭、妙法山頂が龍の胸部、最勝峯が龍の腹部。これより峯を伝って東に聳ゆる光ヶ峯を龍尾に擬し、恰も三峯に龍の臥する態勢と見做して、那智全山を覆うて守護するは飛瀧権現と伝承され(以下略 二河良英「熊野那智の信仰」『近畿霊山と修験道』1978 p255)那智の滝にたいする龍のイメージは人々の間に深く広範にひろまっていたと考えられる。しかも、熊野三山のうちで伝統的に修験がもっとも強いのが那智であった。 那智が熊野三山のうちでもっとも修験の勢力がつよかったのは、江戸時代まで禰宜神主がなくて、すべて社僧が管理したからである。その社僧も衆徒(75人)滝衆(66人)行人(85人)をもって構成され、いずれも修験山伏の身分であった。(五来重「熊野三山の歴史と信仰」『吉野・熊野信仰の研究』1976 p168)「滝衆」は「滝行者」ともいわれ、滝修行を取り仕切っていた。実利のような修行者が「客僧」として滝修行のために来ると、古くから那智で行われてきた「滝行」のしきたりや咒文を指導したが、その内容の多くは「深秘」とされていた。 那智の滝行といっても、大滝に直接打たれるのではなく、滝壺の下にある文覚ノ滝や落刃ノ渕という滝壺で滝行が行われたのである。(中略)明治新政府による神仏分離(明治元年)や修験宗禁止令(同五年)が、那智に与えた影響を考慮する必要があろうが、いずれにせよ古い伝統が伝えられていた那智の滝修行に、実利は彼の苦行の最後の数年をささげたのである。 実利が那智で最後の滝行を開始したのは、明治14年(1881)旧十一月三日(太陽暦12月23日)である。15年冬、16年冬と続けて冬の滝行を行い、17年4月21日に那智大滝で「御とび水上入御」を行った(福山家保存の『勤行本』の「般若心経」裏に貼り付け秘匿してあった一紙、福山周平「由来記」、北栄蔵「実利行者尊御事跡」)。この間、15年4~7月に怒田宿の新築、16年7~9月に奥駆道修復が行われている。 実利の捨身入定を理解するためには、この最後の3~4年間の、畳みかけるような激しい冬季滝行と奥駆道再興の事業の傍ら行っていた夏山籠もりとが重なり合っていることを、総体として把握することが必要である。 わたしがここで思い出すのは、松浦武四郎「乙酉掌記」(1885)の表現である。明治18年5月20日大台ヶ原の牛石などについて述べた後で、実利行者にはじめて言及する。 此處に明治の始め濃州の僧實利行者小庵を結びて、一千日修行せしと。庵の跡に家材今に其のまゝ捨れり。行者は昨年とか那智の瀧より飛びて死せしと。實に聞に涙こぼるゝ計なり。傍らに行者自ら堀しと云井有。(『松浦武四郎紀行記 中』冨山房1975 p94)武四郎は「瀧より飛びて死せし」と単純明快にズバリと述べ、「じつに聞くに涙こぼれるばかりなり」と実利行者の最後を聞いて、深く感動したことを率直に記している。武四郎は筆まめな人で、大台ヶ原への最初の探検行が終わったその年のうちに「乙酉掌記」を執筆・出版している。 上の引用部分は短いが、牛石の近くでなした実利行者の千日行と那智の滝で捨身入定を果たしたことを聞き心を打たれたことが伝わってくる。「那智の瀧より飛びて死せし」というのは、武四郎が道案内に連れていた実利行者の弟子・井場亀市・岩本弥市郎などから聞いたのであろう。なにせ、まだ実利の「水上入御」から1年ちょっとしか経ていない時であるから、弟子たちの間に生々しい鮮烈な記憶が残っていたはずである。「御瀧を御とび」という福山周平の語と並べて松浦武四郎の「那智の瀧より飛びて」を考えると、ここには実利行者の生前の弟子たちの言葉が残っているように感じられる。 同じ大台ヶ原探検行について、松浦武四郎の著作「乙酉紀行」(『松浦武四郎大台紀行集』松浦武四郎記念館2003所収)が存在する。これは松浦孫太(養子縁組なので、形式的には武四郎の孫。父は水戸藩士の男、母は武四郎の甥の娘)が昭和8年(1933)まで行ったという武四郎の「稿本」の解読などによるものである(『松浦武四郎大台紀行集』の佐藤貞夫「解題」。「乙酉紀行」の記述は詳しいが、「乙酉掌記」の簡潔な記載と必ずしも一致しない所もある)。実利行者について、5月15日、20日の2個所に書いている。 【5月15日】 しばし有て真田八十八なる者、一二人の村人を召連れて来り、(中略)此者、実利行者とて生国美濃国にして元来御岳行者なりしに、慶応三年峯中笙の窟に籠りて行を始め一千日籠居し、明治三年九月大台山牛石に移りて自ら草庵を結て修行。同年七月冬まで一千日修行有。其後城州八幡山に到り、其より処々千日の修行畢て、去る年紀州那智の瀧より捨身したまゐし荒行の行者の弟子にて至て信者のよし。(以下略 前掲「紀行」p28)松浦武四郎は当時有数の知識人であり、他に追随を許さない経験豊かな探検家であった(北海道開拓の功績で東京府士族・十五口俸を賜ったのが明治三年。しかし、この年に北海道開拓使を批判して職と従五位の官位を辞した。批判精神も旺盛であった)。その武四郎が1年ほど前の実利行者の入定の様子を聞いて、「捨身したまふ」と表現し「実に世に目出度き行者にてぞおわしたり」と評している。神仏分離の強行(明治元年)や修験宗禁止令(明治五年)を行った明治政府の方針をよく承知し、実利行者と同時代の空気を吸っていた武四郎が、修験行者として究極の捨身入定を遂げた実利をこのように高く評価し書き残していることは、記憶に止めておく価値のあることだ。 さらに、松浦武四郎は明治20年5月12日に牛石で、実利の弟子であった山伏たちを多く集め大規模な護摩供養を挙行し、彼が名前を記録した村民だけで約60名も参集している(「丁亥前記 二」)。これも修験道のために記憶しておく価値がある事実である。 松浦武四郎のような高名な知識人が大台ヶ原で修験道を実修したことは、明治政府が(明治五年に)「修験道禁止」を行ったというのが誤解であることをはっきり示している。この問題は【6】の最後で更に述べる。 (この節【4】は、実利には「龍」のイメージがついて回っており、そのことが、最後の、那智の滝での捨身入定に結びついていることを論じる手掛かりとしたかったのだが、わたしの力量不足で中途半端になってしまった。【8・2】で再論する。) 【5】 座禅石 目次 実利行者が那智の瀧を「御とび水上入御遷化あそばされ」た様子について、ブッシイは次のように詳しく述べている。 実際に、大瀧の上、銚子口の左側に座禅石という石があり、そこで修行者は水の流れを見ながら座禅を組むと那智山では伝えられている。この石こそ捨身の前の実利が座った石ではあるまいか。そして座禅のまま、身体を前にずらせば、そのまま水流にのって滝からすべり落ちてしまったであろう。(前掲書p97)  左写真は、年末の恒例行事で、那智の滝の落ち口の

左写真は、年末の恒例行事で、那智の滝の落ち口の落差133メートル、日本一を誇る和歌山県那智勝浦町の那智の滝では、新年を前に大しめ縄の張り替えが行われました。作業している神主たちの間にある、空中に張り出しているように見える岩が「座禅石」なのだろうか。実利行者の捨身入定から130年を経て滝の後退が進んでいるであろうし、水量によってもだいぶ様子が変わるから断定はできない。しかし、およその様子はこんなものであったと考えておいてよいであろう。

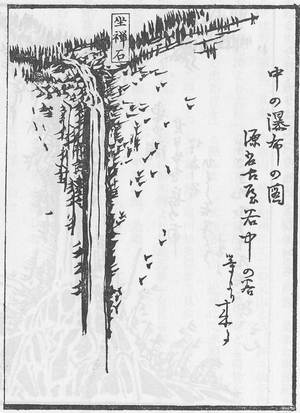

瀧の落ち口(銚子口)にあって座禅石と呼ばれている例が他にないものかと注意しているが、これまでにわたしが気付いたのは、松浦武四郎「乙酉掌記」のみである。 大台ヶ原の「中の滝」の落ち口に座禅石があることを、武四郎が墨絵スケッチに残してくれている。次の明治18年5月18日の引用で分かるように、すぐれた案内者たちによって武四郎は中の滝に達し、そこの座禅石から下を見下ろしている。後の議論に関係するので、その前日から(一部を)引用する。そこに 【5月17日】又1時間「乙酉紀行」の同じ17,18日の条には、上人と座禅石について別の情報が述べてある。 【5月17日】経が峰は則慶長十一年丙午【慶長十七年丙午とありしも丙午は十一年也。故に訂正す】のとし、西京古和谷謄西上人此処にて七本の卒塔婆を立て変化物を封じ込めしと云て其名今に残るなり。此上人は幡随上人の弟子にて相州塔の沢の寺等建立せし大徳にて頗奇なる僧のよし。くわしくは行状記一巻有と。生涯有髪にし持戒せし人と。(前掲「乙酉紀行」p32 【 】の年次数の訂正は、松浦孫太による頭注である。慶長十七年は「壬子みずのえね」、慶長十一年は「丙午 ひのえうま」でもちろん孫太が正しい。ついでに、上引の「乙酉掌記」の「慶長十三年丙午年」も誤りである。)つまり「乙酉紀行」は、謄西上人という行者が経ヶ峰に「 松浦孫太による訂正によれば、武四郎の原文には「慶長十七年丙午」とあったことになるが、これはちょっと面白いことなのである。というのは、 教導師とて平なる所有。此処より大臺の地中山々見ゆ。土俗云、慶長十七年丙午年、伯母峰の道を開き、西上人(此僧不詳)此教導師へ変化を封じ込めしと云。伯母峰より此所へ壱里有。(『吉野郡名山圖志』、国会図書館デジタルライブラリで公開している)畔田翠山ともあろう人が「慶長十七年丙午」と誤っているのが面白い。この誤りを引きついでいるとも考えられるので、あるいは武四郎は翠山を参照していたのかも知れない。『和州吉野郡群山記』の成立は弘化四年(1847)とされ、「乙酉掌記」明治18年の38年前である。 「西京古和谷」は「西京 畔田翠山が「土俗云ふ」と記すように、江戸時代初期に教導師に変化を封じ込めた行者がいた、という言い伝えがあったのだろう。その修験者は「西上人」と聞いたが「不詳」であるというのが翠山の得ていた情報であった。 ところが、畔田翠山より140年ほども遡る、同じ上人について言及しているらしい文献「北山由緒書」を、田村義彦さんがとりあげておられた。

「北山 「北山由緒書」の末尾に「和州吉野郡北山郷上組 五ヶ村庄屋共 宝永五年四月」とあり、「辻弥五左衛門様御代官の節北山由緒書上申候様仰せ下され」云々となっている。宝永五年は1708年である。 一、昔しは伯母峯には道筋ござなく大和より用事ござ候えば天川より大峯越に西野村又は川合村又は白川村の内小代に通ひ申候 慶長十一丙午年初て伯母峯え道つき由候其節は中根と申候 タンサイ上人大台山に「脾」は「牌」の誤記であろう。「七本の卒塔婆を立て変化物を封じ込め」という「乙酉紀行」と合っている。タンサイ上人は弾誓上人の訛であったとしてもおかしくない。「乙酉掌記」は弾誓上人と明記していた。 「乙酉紀行」が記した「謄西上人」の情報は、次ぎに示すように弾誓上人以外ではありえないことをはっきりと示している。【7】で示すように、弾誓上人は江戸初期に名が高かった念仏聖=木食上人なのである。

○ 西京古知谷の阿弥陀寺を開いた上人である、 ○ 幡随上人とつながりがある、 ○ 「行状記」が存在している、 ○ 「有髪」で知られる、すこぶる奇なる持戒僧 弾誓は天文二十年(1551)に尾張に生まれ、慶長十八年(1613)六十三歳で死没。各地を独り回って修行しているが、佐渡島で悟りを開いたという。その後信濃での活発な活動を経て、相模の塔の峯に入ったのが慶長八年(1603)とされ、そこで大久保忠隣の帰依を受けて阿弥陀寺を開いた。幡随意上人はその頃浄土宗の中心人物で京都の知恩院から、慶長八年に徳川家康に招聘されて江戸に出て、神田駿河台の幡随院を創建した(幡随意が正式だが、幡随ともいう。白道とも)。弾誓の「有髪」(というより長髪)は有名で、伝記にも出て来る。右図を参照(宮島潤子『謎の石仏』角川選書1993 p98)。 弾誓の伝記として『弾誓上人絵詞伝』が知られているが、それによると幡随和尚が弾誓に「書を馳せて招請」して、両上人がただ一度対面している(「七日七夜寝食を忘れて法話し給ふ」)。幡随意は弾誓の十歳年長であるが、師弟の関係ではない。弾誓は独特のリズムの「三字念仏」(“アミダ ミダ ミダ”)と木食の厳しい山中修行・巌窟修行をつらぬく独特の苦行者であり、独自・独行で宗派を開いたと考えられる。弾誓は民衆につよく支持されていたために、浄土宗が幡随意を使って取り込もうとしたのであろう。 なお、三河松平家以来の浄土宗尊崇をひきついでいた徳川家康は、上記のように幡随意を江戸に呼びよせた。天台系の融通念仏を広めていた天海は浄土宗と結びつき、念仏を軸とした江戸幕府の仏教支配がスムーズに進むのに重要な役割を果たした。 天海公認の融通念仏によって、寛永年間は多くの民間寺院、行者、修験者が独自の信仰の布教をはかった。善光寺、木食行者、湯殿山をはじめとする修験者たちはみなこの天海の宗派を超えた融通念仏で保護され、同時に幕府によって統括された。こうした支配構造を知ることが江戸時代の民間施行や民俗宗教を理解する基本となる。(宮島潤子同前 p168)江戸初期の慶長年間に、大台山の経が峰に変化物を封じた上人があった、その上人は中の滝の座禅石で修行していた、という言い伝えが明治初期に大台の周辺山民の間に残っていたことは事実であろう。その上人というのは古知谷の弾誓上人であると伝えられており、それが松浦武四郎に書き留められた。弾誓上人が大台ヶ原で修行したのかどうかは現在決め手はないが、否定する理由も無い。弾誓は塔の峰阿弥陀寺を出て上京し慶長十三年(1608)に古知谷阿弥陀寺を開くのだが、もし弾誓が大台に入っていたとすれば、その間の慶長十一年の可能性がある。 実利の修験者としてのあり方を追及している小論では、松浦武四郎の耳に入ったほどの「弾誓上人」伝説は、実利の耳にも入っていただろうと考えられることが重要である。実利と武四郎は大台ヶ原において共通の弟子=案内者を持っていたからである。実利は郷里を出たあと先ず前鬼に入り、そこで大峯における初期の修行を済ますと、笙の窟・深仙の宿ついで大台ヶ原でそれぞれ千日行を行った。卓越した苦行者として名を馳せた実利は、弟子たちだけではなく山民たちから深い信頼と尊敬をかちえており、伝説の修行者・弾誓上人を彼らから伝え聞かないはずはないのである。 このことは実利にとって重要な意味を持っている。自分に先行すること300年近く前に、畏怖すべき木食=念仏修行者が同じ大台の地で修行していたことを知ることになるから。この観点からは、弾誓伝説が歴史的事実であるかどうかはさほど重要ではない。実利にとって崇めるべき先行する修験者が居たことが信じられればよいのである。 江戸時代の仏教と言えば、幕府の統治機構の一部となった民衆管理の装置という印象があるが、けしてそれだけではない。民衆の間を遊行していた無数の、名も無い苦行者たちの存在を忘れてはならない。修験道系の廻国行者や念仏聖、 実利がそのような聖や修験者の系譜に連なる存在であったかどうか、重要な課題である。 【6】 「怒田宿新築」、「道路改修」のことなど 目次 アンヌ・マリ ブッシイ『捨身行者 実利の修験道』の資料篇に、福山周平家に保存されていた大峯奥駆改修に関わる記録帳が4冊ある。

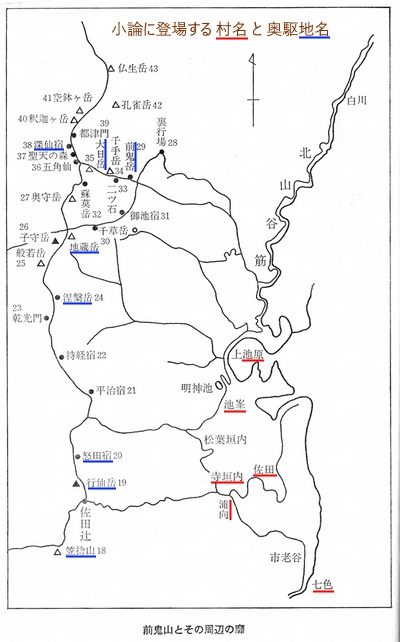

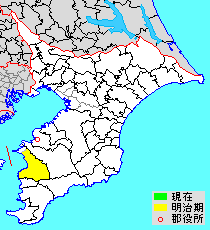

右地図はアンヌ・マリ ブッシイ「実利行者と大峯山」(山岳宗教史研究叢書11『近畿霊山と修験道』1978所収)に掲げてある「前鬼山とその周辺の

右地図はアンヌ・マリ ブッシイ「実利行者と大峯山」(山岳宗教史研究叢書11『近畿霊山と修験道』1978所収)に掲げてある「前鬼山とその周辺の注意すべき点は、奈良県下北山村が成立したのは明治22年(1889)の町村制施行からであるということ。上池原村・下池原村・池峯村・寺 ブッシイ『実利行者と修験道』では、実利行者の「一生涯の最後の事業であった大峯山道再開」について、次のように説明している。 大峯修行路は深仙の宿と大日岳を下った太古の辻から先は困難な道であった。地蔵岳、行仙岳、笠捨山を経て玉置山に至る道はしばしば壊れて通れないことが多かったので、実利はこれを再興しようとしたのである。実利は古代中世以来の吉野・熊野の大峯奥駆け全行程の修行を可能ならしめるつもりであった。事実、実利のころはこの道が前鬼から笠捨山へ越えることができなかった。しかし、山伏のもっとも名誉とするこの奥駆けができないということは、修験道の衰退の大きな原因と実利は考えたらしい。(『実利行者と修験道』p88)小論の最初で読んだ福山周平の「由来記」には、 旧山伏道十ケ餘年モ相スタリ、人通リ出来不申候様ニ相スタリ候處ヲ、相開キ被成候節、大峯山怒田之宿場建立御普請ヱ取掛リ節ヨリ道切開キ出来迄三ヶ年之間周旋方仕云々と書いていた。明治16年時点で「十ケ餘年モ」このあたりの奥駆道は通れなくなっていた。それを開くことと同時に、深仙の宿から玉置山までは宿泊小舎がなかったから、廃れていた怒田の宿を再建することが必要であった。 なお、上引のブッシイは「道はしばしば壊れて通れないことが多かった」と述べているが、実際には、草刈りを怠ると背丈を超す笹が密生して通行不能になるということだったようだ。【3】でサンゲを議論したところで引いた小田匡保「南部奥駆1992」には、 10時3分涅槃岳(靡24)の頂上。10時26分には証誠無漏岳に着く。この山の上りは、両脇の笹が背丈ほども生えていて、笹の下をくぐるような感じで頭を下げて登っていく。新宮山彦ぶるーぷの刈り分けがなかった頃は、南奥駆道の至る所で、このように笹が生い茂っていたのであろう。(前掲PDF p84)とある。また、笠捨山の上りで写した同様な所の(写真36)が掲げてある。すぐ下で扱うように、実利が行った大峯山道を開く作業に関して、福山周平は「道筋刈開」という語を使用している。奥駆道を開く主たる作業は密生している笹を「刈り開く」ことであったことを示している。 【6.1】 目次 「(A)大峯怒田宿新築人足覚帳」明治15年4~6月、まず廃れていた 怒田宿を建てるのであるから、大工や木挽などの職人が働いている。材料費や職人への手間賃は、一般村民の場合とは作業の質が違うし、別の基準で支払う必要があったと思われる。この「(A)大峯怒田宿新築人足覚帳」も「(B)大峯山道修繕日記帳」も、労働1日分を「工」と表現している(ブッシイは「口」のことであると解説している。p247 小論は「工」のままとした)。 【6.1.1】 道具取の部 次の8人が挙がっている。すべて「1工」である。

「道具取」の意味が分からない。ここには働いた日にちの記載は無く、「〆八工 右賃金 計八円」となっている。これは、「1工」=1円という日当であり、(B)の「1工」=17銭とはまったく違い、高額である。この和田喜平の記録帳の最後にある締めくくりに、この八円は登場しない。どういう事なのか、疑問である。こういう分野に詳しい方のご教示を待ちたい。(ついでに、ここに出ている名前のうち佐田村の儀平以外は、(B)、(C)、(D)に再度は出ていない。儀平は(B)の「日雇労働の部」で8銭を支払われている。また、この下(A)の「一般村民の部」で、杉本重太郎の代理となっている。) 続いて、「佐田村 庄平より 金弐拾銭」、「尾川村 武光より 金十銭」、「〆三拾銭」と他の説明なく記されている。寄付金が寄せられたという意味かと思うが、不詳である。 【6.1.2】 木挽き賃の部 4月30日、長原村 伝治郎 「右同人へ相渡候 金拾七円五拾銭 右は木挽ヒキ賃」 これは決して安くない労賃である。木挽きが専門職であったことがわかる。しかし、木材を購入しているはずだが、その会計はブッシイ資料には登場しない。 【6.1.3】 宿迄ノ道造の部 4名が行い、いずれも作業日は4月29,30日である。

「小計八工」とし、金額の記載はまったくない。怒田宿までの道を整備し直す作業を行ったと思われるが、この「八工」はいわば「寄附工」扱いなのであろうか(「寄附工」という語は(B)の初めに出て来る。寄付金ではなく労働を寄附するということであろう)。なお、(B)では日当17銭で計算し、支払えなかった分を「欠 金額」として明示している。 【6.1.4】 木道具日満の部 作業日はいずれも5月。 この作業が具体的にどういうものであるのか、わたしには分からない。「木道具」を用いて、この辺りの山村で暮らす多くの男がこなしていたような仕事なのだろう。一斉に作業にかかる利点もあるだろうから、5月3~6日の4日間を基本としているようだ。大工が入ったのは一月半後の6月半ばからである。

「合計工」は72工。賃金のことは記されていない。 【6.1.5】 大工の部 「大工」と明記してあるのは次の4人と代理1人。ここについては、意味を解し得ない部分もあるが、わたしの推量で表で整理して出しておく。

「テツダイ」は助手的作業という意味か。「内テツダイ」に賃金は付かず、「定工」-「テツダイ」=「残工」 「残工」に対して賃金が支払われる。その単価(工あたりの銭)が「二八かへ」(28銭)、「二二かへ」(22銭)、「二六カヘ」(26銭)である。上表は「単価」×「残工」=「賃金」で計算している(「二八かへ」の「かへ」は「換算」ぐらいの語感か)。 「単価」は28銭から22銭のランク付けがあり、代理の新シ吉太郎の「単価」は空欄なのだが、上の推測が正しければ10銭である。 大工の部で賃金の支払合計は 6円40銭 である。 【6.1.6】一般村民の部 この「覚帳」では特に項目を立てていないので、「一般村民」というのはわたしの仮称である。大工の仕事以外に、材木運びなどの一般村民ができる仕事があると思われる。

この項目の合計工は、59工半である。例によって賃金に関しては言及されていない。 和田喜平のこの文書は、次のように締めくくっている。なお、ここまでに登場している人名は、大工も含めて、40人である。 ここの計算そのものには、問題は無い。 和田喜平の書きぶりでは、この金額は実際に支払うもののように思える。(C)、(D)で考えるが、翌年、明治16年10月に寄付金を募っていることにも関連する。また、冒頭の「道具取の部」の「八円」はこの締めくくりには登場していない。 【6.1.2】で言及したが、そもそも材木代など材料費はどうしたのだろう、これも不明。 ブッシイ前掲書には、この新築なった怒田宿でさっそく実利行者は「山籠り」をしたとある。 道修繕の第一の段階は怒田の宿の新築であって、その後ここに実利は山籠りをしたのである。(ブッシイ前掲書p89)「実利行者尊御事跡」(寺垣内の正法寺僧定円泰恵による 北栄蔵からの聞き取り資料)には、次のような一節がある。 四十歳の春下北山村浦向ノ奥大峯山、ヌタノ宿ニ、夏行シ、同冬ハ紀伊那智山一ノ御滝ニ寒行ス、再来三ヶ年間夏ハ大峯、冬ハ那智ニ、往復夢メ/\、怠懈ナク精進弁道能ク自行他行ヲ円成シ、終ニ四拾弐歳ヲ以テ那智ノ御滝ニ化身入定セリト、・・・ (ブッシイ前掲書p275)明治15年7月に怒田宿が新築されると実利はそこで「夏行」に入った。その冬は那智の滝で寒行を行った。明治16年7~9月の3ヶ月間に奥駆道の修復作業が行われたが、その傍ら実利は怒田宿で「夏行」を再開していた。同年冬は那智の滝で寒行を行い、明治17年4月21日に「化身入定」する。 怒田宿山麓の山民40~50人を巻き込んだ明治15,16年の奥駆道の再興事業は、実利行者の最晩年の激しい修行と深くかかわっている。この事業を調べることは、実利の最後の捨身入定を理解するために重要な意味を持つと、わたしは考えている。 【6.2】 目次 「(B)大峯山道修繕日記帳」明治16年7~9月。奥駆道の修復作業に周辺の村民が参加しているが、各人に日当を払うのが建前であり、そのための記録帳を福山周平がつけていた。「(B)大峯山道修繕日記帳」は、説明のない記録帳なのでどのように理解したらいいのか、迷う所が幾個所もある。以下の表は、わたしの解釈を含めて作成したものであるので、一つの試論として提出しておく。 【6.2.1】 寄附の部 これには「寄付金」と「寄附工」とがある(米など食糧の寄附は別に扱われている)。 まずはじめに、現金の寄附が掲げられている。(C)(D)と重複している場合もあるかもしれない(金額も一致している)。その次に出ているのが、「寄附工」である。この興味深い語は、この記録帳の末尾のまとめでもう一度、「工惣」が211工半のうち、「寄附工」が22工という記述が出て来る。現金を寄附しない(或いは、できない)村民が労働を寄附した、ということであろう。

寄付金の合計は19円35銭。(* の3名は(D)と同一金額なので重複している可能性がある。) 実利行者自身が「四円三十五銭」を寄附しているが、それについては、ブッシイ前掲書は次のように述べている。 その(寄付金)のうちの四円三十五銭は実利の寄付である。これについて、下北山村に伝承がある。これは、実利の祈祷によって、大坂の鴻池家の難病の一人が治癒したために、感謝のしるしとして行者に経済的な援助をした。その後、実利はこの金銭を道修繕のために使ったという。したがってこれはその四円三十五銭をさすのであろう。(ブッシイ前掲書p89)寄附工の合計は 22工である。 【6.2.2】 日雇労働の部 1工(1日の労働量)に対する労賃=日当は17銭である。(「日雇労働」という語を選んだのは、(C)で福山周平が「日雇賃金」と言っているからである。この日当は【6.1.5】大工の部の「単価」に相当する。) 記録帳のこの部分は、日々の作業量が詳細に記載してあり、さらに合計の仕事量が出ている大変詳細なものである。福山周平自身の作業日は 7/24~8/13、8/24~9/11、9/18~9/28 7月下旬から9月下旬に渡っている。この福山周平の場合がもっとも早くから遅くまで出ていたといえる。 下表は各人の日付とその作業量の記録は省略して、合計の「工」数(合計工)とそれを17倍したものを示している。 「欠」の後に金額が記載してある場合が多く、わたしはこの「欠」の意味は、日当支払いを欠いているという意味であると考えた。つまり、実際には支払を行っていないという意味であろうと。そうだとすれば、日当17銭で計算した金額(合計工×17)と「欠」金額の差額が、実際に支払われた金額となる。下表の「支払」欄にはそれを記した。

「合計工」の総和=188工 福山周平の項目は、自身のことであり、寄付金を管理する会計掛も兼ねていたらしい。金の出入りが同時に記載してあり、わたしにはうまく解きほぐせなかった。しかし、当然自身へ支払っていないだろうとわたしは考えた。 どのような基準によるのか分からないが、この11人のうち支払がない者が7人(福山周平を含む)、8銭~71銭を支払われている者が4人である。支払額の合計は 1円57銭。 末尾に、総決算の記載がある。2行目の「内 九月五也」は不明。実際の作業は9月下旬まで行われたので、この決算は10月の日付であろう。 「工惣」は、道路普請に要した全労働のことだろう。したがって、それは「寄附工」と日雇労働の合計ということであろう。したがって、「工惣」から「寄附工」を引けば日雇労働の和となる。上の枠内の数字を用いると 「工惣」-「寄附工」=211.5-22=189.5=壱百八十九工半「残弐百八十九工半」は「残壱百八十九工半」の誤記であろう。これだけの「工」に対して労賃を支払うべき義務があるという意味か。17銭を掛けて、労賃総額は、32円21銭5厘となる。実際に支払われた賃金合計は既出のように、1円57銭であった。 これは、福山周平の数字「欠三十円九十二銭5厘」と28銭の差がある。その原因は突き止められなかった。 数十銭の相違はあるが、わたしが作表しつつ福山周平の記録帳をここまで調べてきたところ、おおよそは福山周平の記録帳を合理的に理解することができている。(わたしの表による合計は、寄附工合計=22工、日雇労働合計=188工、この両者を加えると 210工。この段階ですでに、福山周平の記録と1工半(25銭5厘)の差がある。なお既述のように、福山周平自身は「34工半」の労働をしているが、その対価はもらっていないものと仮定している。不明としている福山周平の項目には「外に 三銭二厘 欠払 住かん」とか、「又外に六拾五銭 前岡行造」などとあり、記録帳に載せる以外に金の動きがあったようである。その点は和田喜平の記録帳でも、最後の締めくくりで「外に」という項目が出ていた。ゆえに、われわれが見ているこの記録帳だけで、余り正確な数字を求めるのは筋違いかもしれない) 【6.2.3】 食料品の部 この記録帳の最後は、「請取覚」とあり、米、味噌、塩の購入記録であると思われる。購入先は、寺垣内の新シ・浦向の和田である。値段はいっさい書いておらず、「九月一日 米弐斗弐升 新シより 受弥三松」というふうに、極く簡潔に記載されている。福山周平の項目に、「八月廿一日 右之金九円 浦向 和田喜平渡ス 残三十五銭預リ」などとあるのは、食料品の支払いなのであろうと推定される。(寺垣内の新シ氏、浦向の和田喜平氏が商店であるかどうか。わたしの推定であり、確かではない。地元の人々をよく承知している人にとっては疑問の余地のない記録帳も、130年後の第三者にとっては難解である。) 【6.2.4】 「寄附米 持米納」という項目に、つぎの3件が記録されている。

「寄附米」を見ていると、周辺の村々の人たちの賛同と協力によってこの事業が押し進められていることがよく分かる。 記録にはまったく表れていないが、米を炊いたり、みそ汁を作ったり、漬物を用意したり、おそらく村の女性たちの活躍する場面も当然あったことと思われる。村々が高揚しているなかで、奥駆道の再興という意義深い事業が進められていったと、わたしは想像している。 【6.3】 目次 「(C)大峯山道寄附帳」は、下北山村佐田の福山周平が、道路修繕の終わった明治16年10月に、奥駆道修復のために佐田の住民に寄付を呼びかけた記録である。「福山周平 拝」として次のような呼び掛け文を掲げている。 今般行者様大峯山御修業ヲ実利行者が修行をなす一環として「道筋刈開」の作業を一般村民が受け持った。それは日雇労働であり、賃金が支給される。その合計が135円となるので、寄付を募るというものである(この135円の数字の根拠は、不明である)。 この記録帳には寄付金額と名前が記載されている。全員で49名(全員男性)。佐田村の村民たちは、最高で8円、最低で1銭を寄附しており、この人数からすると、おそらくほとんどの世帯から寄附金が出されたのではないか。ここでは、人数だけの表とする。

合計金額23円09銭 面白い循環的な労賃の動きとなることが見てとれる。なぜなら、労賃を貰うのはこれら村人たちなのであるから。佐田村の福山家に保存されていた記録帳であるから、佐田村における寄附の記録が明らかになったのであるが、おそらく、佐田村以外の周辺村落でも寄附は集められたであろう。が、その記録は不明である。 村人は実利行者の熱心な信者ばかりとは限らないであろう。しかし、筆を持てる福山周平のような村のリーダー格が、“大峯奥駆道を再興する実利行者の企てに参加しよう”と呼びかける場合、単に信仰上の意義を訴えているばかりではなく、村落に現金収入の流れをも創り出しているのである。寄付金の多くを出したのは村の富裕層であった。結果的に富裕層の財の一部が一般村民層へ再配分されることになっている。 しかし、賃金の「欠」が記録されているから、多くの村民は賃金を受け取らず、その分を「寄附工」のつもりで喜捨したと考えたのであろう。 【6.4】 目次 「(D)大峯奥通寄進覚」福山周平が世話人となって、池原・池峯・神ノ上・七色・佐田・寺垣内の周辺6ヵ村からの寄付金を記録したもの。明治16年10月18日。表にして示す。ブッシイは「いずれもそれぞれの村の金持だったらしい」と解説を付けている。

合計金額30円60銭。(ブッシイ前掲書p264は、なぜか、この合計金額について「六ヶ村の八名から合計三十六円」と書いている。南関甚左衛門の「六拾銭」を六円と誤認したのか。逆に、「六拾銭」が六円の誤記であったか。) 滝本茂八郎の「午年当人」の意味は、前年(明治15年)が午年であったので、その年の「当人」(世話役)であった滝本氏が3円寄附した、ということ。寺垣内を代表しているのであるから、「村中」の意味がこめられている可能性もある。 「池峰村村中」として3円寄附されている。おそらく(C)の佐田村のように福山周平のような役をかって出る人がいなかったために、池峯では村の一般人が寄附をする機会がなかったのだと思われる。福山周平がひろく周辺村に寄付を募った際に一般村人が寄附の意志を示したのであろう。 (「紀伊国 ここまでで判明している寄付金の総額を確かめておく必要がある。 表(C) の合計金額は23円09銭であった。 表(D) の合計金額は30円60銭 これにより、寄付金合計は53円69銭である。 必要金額を並べてみる 怒田宿の新築・道普請 34円84銭6厘 奥駆道の日当合計 32円21銭5厘 必要金額合計 67円06銭1厘 ところが【6.3】で見たように、福山周平は 道筋刈開日雇賃金百三拾五円相掛候と書いていた。135円は、上で計算した「必要金額合計 67円06銭1厘」とは違いすぎる(しかも、これには怒田宿新築の日当合計も入っている)ので、おそらくわたしたちが手にしているデータに、大きく欠けているところがあるのであろう(例えば、先に述べておいた材木代など材料費)。 以上で明治15,16年の大峯奥駆道改修工事記録の分析を終わるが、最もわたしの心に残ったのは、参加した周辺山民たちは明治政府の神仏分離や修験宗禁止の宗教政策をものともせず、実利行者を信じて熱心に工事に加わったことだ。彼らは明治新政府の新たな宗教方針や奈良県官権の弾圧が実利行者に具体的に加えられたことを知らなかったはずはないし、無関心でもなかったはずである。 明治6,7年に実利行者が大台ヶ原・牛石で千日行をなしており、彼を信仰する山民たちが月に20~30人も登ってきていたこと、また、「奈良縣官」が修行小屋を焼いて実利を追放したことをも、大阪府官吏・天野皎が明治18年に記している。 明治六七年の間、此の地に道士あり。実利の激しい修行と優れた験力に対する山民の尊崇がいかに厚かったか、想像以上である。大阪府の官吏である天野皎に「能く秘法を修し山靈の祟を鎭す」と書かしめ、「民今に至るまで之を憾みとす」と言わしめたほどであった。逆に言えば、「奈良縣官」が実利の抜きん出た験力が「民を惑すを疑」うほどであったと考えられる。なお、この「大臺原紀行」は明治18年に大阪朝日新聞に掲載されている。その点でも明治初頭とは政治情勢も宗教情勢も変化していることが分かる。 明治7年に官憲が実利を弾圧した根拠として修験宗禁止令(明治五年)を持ち出すのには、やや問題があると考える。たとえば、ブッシイは次のように興味深い話を記している。 明治五年に明治政府の神仏判然令で、修験道が禁止された。その時、実利教会の伝承によると、実利はその太政官布告にしたがわず、修験道の修行や祈祷を続けたため、投獄された。しかし、獄中で一週間の断食をしたので、官憲は驚いて釈放したという。(下線は引用者、ブッシイ前掲書p39)「神仏判然令」といわれるのは明治元年(1868)の神仏分離を命じた一連の通達をいう。これは復古神道派によって主導されて神仏習合的な礼拝儀礼を認めず、神像-神社-神主か、仏像-寺院-僧侶かのいずれかに「判然」せよとした。これに悪乗りした形で、今どきの語を使えば「神道原理主義者」たちが、廃仏毀釈を強引に押し進めた混乱はよく知られているし、それによって失われた寺院・仏像・寺宝などの多大の損害は実に惜しまれる。 だが、復古神道派が維新政権で活躍したのは明治初頭にかぎられ、明治四年以降は政界から排除された。明治五年に「修験宗の廃止」が出たが、通常これを“修験道禁止令”と言っており、明治政府が修験道を敵視し禁止したと誤解しているむきがある。 修験宗の儀、自今被廃止、本山当山羽黒派共従来の本寺所轄の儘天台真言の両本宗へ帰入被仰付条、各地方官に於て此旨相心得管内寺院へ可相達候事(以下略)(太政官布告第273号)この布告は「修験宗」という宗派を廃止し、全ての山伏たちは天台宗か真言宗かのいずれかへ「帰入」せよ、と命じているのである。 修験宗に属していた修験は、真言宗、天台宗に属することによって教導職としての地位を獲得できるようになったのであった。「本寺所轄の儘」とあるので、修験宗という教派はなくなるが、修験が修験として活動することは、法制上禁止されているわけではなかった。明治五年に教部省が設置され、その下に教導職が置かれ、その免許をうければ教員として国民教化に参加するという仕組みが作られていた。このような処置をされた宗派は修験宗だけでなく他にもある。法相宗、華厳宗、融通念仏宗等々である。それら宗派は7つの総本山のいずれかに属すべしと命じられた。その7つとは、天台宗、真言宗、浄土宗、臨済宗、真宗、日蓮宗、時宗である。つまり、この時点で政府の方針は仏教を大きく7つの総本山に分類し、全ての宗派がそのいずれかに属するように整理するというものであった。宗派の自律性を踏みにじる乱暴で無神経なやり方であるが、その処置に従えば修験としての活動は継続してかまわないのである。修験者たちは僧侶であることを受け入れ天台宗か真言宗に「帰入」するという扱いに従うなら、仏教僧として認め、教導職にも就きうるということなのである(わたしは明治早期に、神主・僧侶が教員となった例が多いことを思い出す)。 だが、政府のこの方針は必ずしも徹底されたわけではなく、「帰入」を引き受ける側の天台宗が山門派と寺門派に分裂したり(明治7年)、真言宗では修験者を同化させることに抵抗があったりした。明治政府の宗教政策はいろいろと変転しており、結局、当初の神仏分離令の眼目のひとつであった「権現」の禁止も徹底せず、明治20年(1887)には古来の慣例として使われてきた権現号は禁止しないことにしている。明治中期~後期になると、修験山伏による「霊山登拝」はむしろ盛んになっている。明治32年(1899)の「神変大菩薩(役行者)千二百年忌」を記念する峰入りが、5000人余の参加者を集めて盛大に行われている。 神仏判然令と修験宗廃止令によって直接の影響があったのは、寺院や神社の組織上の問題・宗教組織の権力関係の問題である。寺院が神社に変わらなければならなかったり、僧侶が神主になることを強要されたりしたことなのであった。それはきわめて大きな混乱を生じた場合もあり、深刻な問題であった。だが、実利行者のような自立派の修験者にとって、直接の影響はそれほどのものではなかったと考えられる。(実利が前鬼で「垢離の大事」(ブッシイ前掲書p218)を明治三年に授けられた正大先達・自光坊快孝は聖護院法印であり、本山派の立直しに尽力した人物。快孝法印は明治三年閏十月に大峯・葛城での千日山籠を正式に許可されている。そののち吉野山吉水院住持、大和一円天台宗教義取締となったが、明治7年に吉野山で死没している(享年三十六歳)。実利はこのような本山派有力者と修行上近しい間柄であった。実利は修験修行者として孤立していたわけではないのである。) 天野皎「大臺原紀行」に記録されたように、明治7年ごろ、実利の修行小屋が奈良県官憲によって焼かれ、実利は獄に拘束された。それはおそらく修験道の活動を行ったこと自体を理由としたものではなく、「民を惑わ」し扇動する恐れがあることを理由としたのではなかろうか。つまり、治安維持的な観点からの拘束だったのではないか。「一週間の断食をしたので、官憲は驚いて釈放した」というのは信者に伝えられた話としては面白いが、実際は、実利の拘束に法的な裏づけがなく、いったん拘束すれば威嚇効果はあったとして1週間程度で釈放したのではないか。実利の背後に中央の有力者が付いているという事情もあったであろう。修験活動そのものを禁じたのであれば、実利を簡単には釈放できなかったはずである。 さらに、一人の熱心な修験者が修行していた小屋を官憲が一方的に焼いたことなどが中央に伝われば、外交問題にも発展しかねなかった(明治新政府はキリスト教徒弾圧を江戸幕府の方針のまま継続したので、日本人キリスト教改宗者などへの拷問・投獄が全国で行われていた。諸外国の激しい抗議や反発を引き起こしたためキリスト教禁止令を解いたのは明治6年であった)。 (この部分は、宮家準「近現代の山岳宗教と修験道」、林淳「明治五年修験宗廃止令をめぐる一考察」を参考にした。いずれもネット上に公開してあるPDFファイル。特に、林淳の次の指摘は重要。 明治初期の政府と神道の関係について、(19)70年代後半以降いくつもの重要な研究がなされてきたが、そうした研究成果を参照すると、明治元年から七年までの政府の宗教政策に一貫とした立場があったと想定することはできない。特に明治初頭の神道国教化政策が破綻し、五年に教部省が設立される段階は、神仏分離令の段階とは、政治情勢は大きく変わっていた。(上掲の林淳論文)林淳は非常に視野の広い研究者のようであるが(主著は『近世陰陽道の研究』2005)、上記論文で明治初期の神道に関する新しい研究成果を取り入れていない例として、広く利用されている宮家準『修験道辞典』(1986)を示している。 ) 【7】 弾誓上人のこと 目次 【7・1】 弾誓略伝 目次 弾誓上人は現在それほど広くは知られていない。現在の史学が弾誓をどのように認知しているか確かめるために、「国史大辞典」(吉川弘文館1997完成)の記載を引いてみる。 たんぜい 弾誓 1551-1613既述のように、弾誓は[たんせい、たんぜい]のどちらの読みも行われているようである。 弾誓上人についての代表的な文献は、『浄土宗全書 第17巻』浄土宗典刊行会1934所収の宅亮「弾誓上人 弾誓上人は独立・独行で悟りを開いた人物であるが、「弾誓上人繪詞傳」は浄土宗の立場でまとめられていることを注意する必要がある。(「弾誓上人繪詞傳」は、弾誓が開いた寺ごとに異本が伝えられている。上で紹介した『浄土宗全書』所収のものは、古知谷阿弥陀寺本である。他に塔の峰阿弥陀寺本、一の沢浄発願寺本、唐沢阿弥陀寺本、飯田阿弥陀寺本などがある。ただ、これらの完全な刊行本はないようで、前掲の宮島潤子『謎の石仏』に比較的豊富に掲げてある写真などを利用するしかない。宮島氏の長年の労作を安易に引用するのは申し訳ないのだが、目下は他に方法がない。) 『弾誓上人略傳』(宮沢賢説1936)が、国会図書館デジタルライブラリで公開されている。諏訪の唐沢山阿弥陀寺に伝えられている3種の弾誓上人の伝記について、「はしがき」で説明している。

○ 弾誓上人繪縁起(3卷)、作者不明だが平安朝式の詞書の上人一代記絵巻物。 ○ 弾誓上人繪詞傳(刊本2卷)絵入り和文の上人一代記。作者は古知谷阿弥陀寺の住職宅亮。 『弾誓上人絵詞伝』によると、弾誓の母は「夫無くして産む」など、弾誓の誕生について様々の奇跡・奇瑞が述べられるが、宗教創始者の伝記にありがちのこととしておく(宮沢賢説もその意味のことを述べている)。4歳のときに阿弥陀三尊を見て、「アミダ ミダ ミダ」を口にしはじめ、終生それが止まらなかったという。これを「三字念仏」という。 9歳のときに自ら出家する。『絵詞伝』は次のように言う。 九歳の春、人の勧めによらずして自然に発心し、母上に対して出家学道の志しをのべられたり。(母は「いまだ二葉の齢」であるからもう少し待ってからと説得したが、それを振り切って)手づから髻をきりて、名を弾誓と改め給ひぬ。(『弾誓上人繪詞傳』上巻)それから、美濃国塚尾の観音堂に百日参籠する。同国 これによれば、24歳のころ武儀郡山中で修行していたことが分かる。 その後、諸国修行の旅に出た。近江国森山の駅で「変化のもの」である女の霊鬼を教化した。摂州一の谷で源平の戦の亡霊を慰める。紀州熊野三社を回り、本宮では僧形となって現れた阿弥陀如来から八葉の鏡を授けられた。 佐渡の国に渡り、相川で水を汲んだり薪を作ったりして貧家を助けつつ、常に念仏を口にしていた。その様子をみて人々が、寺に入ることを勧める。 仏名口に絶ざれば、諸人随喜し、出家を勧め、川原田の浄念寺へ誘ひ得度せしめたり。すでに剃髪して法衣をまとひ、朝暮念仏して食時をたにも知ざれば、寺僧の輩にくみ嫌ふこと甚し。これによりまた市町に帰り、諸人の捨てし食物を拾ひて命をつぐよすがとし、ひたすらに念仏修行し給へり。(古知谷『絵詞伝』)いつも「アミダ ミダ ミダ」を称え続けている長髪の乞食坊主に接している人々が、寺に入ることを勧める。ところが、寺に入っても、食事時を忘れるほどの熱心な念仏に「寺僧の輩にくみ嫌ふこと甚し」く、追放されてしまう。 宮島潤子は、浄土宗の専修念仏であるはずの浄念寺で“念仏が熱心すぎる”としてなぜ「にくみ嫌われ」追い出されたのか、と自問して、次のような優れた分析をなしている。 そこで次のような疑問が出てくる。「跳踉囀蹶」は、とびはね・おどり・さえずり・つまずく。これは『弾誓上人略傳』に出てくる語で、「常念寺」に入る前に弾誓が貧家を助けながらよく働いていた様子を描写するところである(『弾誓上人略傳』は「常念寺」としている)。 然るに執作施為、手に念誦を棄てず、跳踉囀蹶、口に宝号を絶たず、見聞の諸人はなはだ以て之を奇とし、各相議して出家を勧む。(『弾誓上人略傳』)「執作施為」薪を作ったり手伝いをしたり、ということだろう。「念誦」は念珠か。宮島潤子は全国各村落に広く分布していた六斎念仏を、録音・採譜して調査し、「弾誓のツムリフリマワス跳踉囀蹶の念仏も、多くの民衆から結束による力強い生命力をひき出すような、独自の民俗的念仏であったにちがいない」(前掲書p36)としている。 浄念寺から追放された後の弾誓は、天正九年(1581)檀特山に分け入りひとり木食、山岳修行に励んだ。鉄の杖、鉄の足駄を身につけたとあり、滝に打たれての修行を行った。慶長二年(1597)十月十五日、岩窟において弥陀尊から「直に授記」された説法を筆記して「弾誓経」を得る。修験道の行者としての典型的な姿が現れている。 弾誓のもう一つの重要な面は「 その後諏訪の唐沢に移り、光明山阿弥陀寺を建立する。そのころには弾誓の評判が江戸まで伝わっており、慶長八年(1603)夏、幡随意院白道和尚は書をもって弾誓を招請した。弾誓と幡随意は7日間会談し「互ひに師資の芳契」を交わした(この部分は第5節で触れた)。 箱根の塔の峰の岩窟で修行中、小田原藩主・大久保忠隣の知るところとなりその帰依を受け、塔の峰阿弥陀寺を建てる。 小田原・大蓮寺の鏡誉以天という寺主が弾誓の「長髪を剃りたい」というので剃らせたら鏡誉以天は死を迎えたが、瑞祥が様々現れたという不思議な出来事があった。それが慶長十年三月二五日。塔の峰から北の方角に浄発願寺を建てる。 遠州堀江で活動する。尾州で母の墓を懇ろに弔う。慶長十三年(1608)上洛し、大原・古知谷に入り阿弥陀寺を建てる。 【5】で述べたように、弾誓が大台ヶ原の経ヶ峰に変化物を封じ、中の滝の座禅石で修行したのが慶長十一年であったとすると、塔の峰阿弥陀寺での活動を終えて、古知谷阿弥陀寺を建立する同十三年までの間ということになる。あり得ないことではない。 弾誓上人は「手づから自身の肖像を彫刻し」、「植髪の尊像」と言われている。樵夫に「持ちたる鎌にて弥陀の像をつくりて与え給ふ。これを鎌佛といふ。在の民家往々にこれあり」。これらは作仏聖としての活動である。 『弾誓上人絵詞伝』によると古知谷阿弥陀寺は大変な賑わいであったという。 法化日々に盛にして道俗男女歩を運ぶ者幾千万といふ数をしらず。よって商賈の輩、門前に茶店を並べ、山中さながら駅路の如し。(『弾誓上人絵詞伝』下巻)慶長十八年(1613)五月二十五日に「念仏と共に息絶給ひぬ」。遺告により七日後に埋葬した。 浄土宗系の『弾誓上人絵詞伝』では、弾誓の往生の様子は伝統的な平安時代の往生伝のような描写がなされ「紫雲靉靆し音楽髣髴たり、云々」というもので、即身仏とかミイラ仏にかかわるような語は使われない。しかし、古知谷阿弥陀寺では現在も弾誓の往生を即身成仏と結びつける信仰が行われているようである。 次は、あるブログ(ここ)から頂戴した「古知谷阿弥陀寺」に京都市が立てている説明の看板。「即身成仏」とか「ミイラ仏」という語がストレートに使われているのに、驚く。 もう一つ、古知谷阿弥陀寺自身がが掲げている「石廟の説明」を、別のブログ(ここ)から拝借する。 あまり上等な説明文ではないが、ともかく古知谷阿弥陀寺には、このような「ミイラ仏」の言い伝えがあり、話題作りのためでもあろうが、掲げている(強調は原文)。同じブログが示す「古知谷 阿弥陀寺略誌」という、より格調高い掲示には と述べられている。この「略誌」は弾誓上人の死を「なくなった」と表現しており、むやみな敬語を連発せず神秘化しない書きぶりは好感が持てる。遺骸が石棺に保存されていると述べているが、それがミイラ化しているかどうかには触れていない。 弾誓上人は、終生「三字念仏」の称名を絶やさず、木食聖として厳しい山中巌窟修行をつつけ、作仏聖としても名が広まった。各地に阿弥陀寺を建立し、最後は大原・古知谷で没した。 古知谷では浄土宗に包接されつつも、「即身成仏」ないし「ミイラ仏」の信仰が行われてきたのである(ミイラ仏のことを通常「即身仏」と言っているようである。小論ではこの問題を取り上げなかった)。 【7・2】 弾誓が創始したふたつの道がある。ひとつは「三字念仏」であり、もうひとつが「作仏聖」である。前節【7・1】「弾誓略伝」で「作仏聖」についてはあまり触れていない。「 浅井了意『江戸名所記』(寛文二年1662)は発展し始めた江戸の全体を取り上げた地誌として最初のものだそうだ。いまだ京都からの視点で書かれており、江戸を「江府」と記している。その「第五卷の五」が いずれも弾誓の弟子・但唱の作った仏像紹介が中心であるが、弾誓が但善として登場している。弾誓が江戸初期の名物案内に登場するほどの有名な存在であったことが直接示されている資料として貴重である。また「三字念仏のすすめは但善但唱二代にして絶たり」と明記しているのも注目される。 五体の佛というのは「五智如来」の座像で、大日・薬師・宝幢・阿弥陀・不空羂索(釈迦)をいう。この五智大佛が並んだのは芝の帰命山如来寺大日院であった。この「 『江戸名所記』が出版された寛文二年は、弾誓上人(但善)が没して50年、芝の大佛ができて30年、但唱上人が没して21年を経ている。大佛の人気が高く、いまだ弾誓・但唱の存在が伝説化されきっていない時期と思われる。上図のように、仁王様は描かれているが、五智如来は蓮座で暗示するだけになっている。 惜しいことにこの五大佛は宝永年間の火災で焼失し、宝暦のころ再建され「薬師如来の一部に但唱の技術を残すだけ」となり、現在は東京大井の養玉院如来寺にある(宮島前掲書第4章による)。(『江戸名所記』は国会図書館デジタルライブラリーで公開されており、版下の文字は了意自身の文字だという。なお、佛[ほとけ]と読ませているので、わざと「仏」を使用しなかった。) 「弾誓」と「但善」は同一人物で、表記だけの相違と考えてよいであろう。その理由は、

○ 但唱を弟子にした木食上人であること ○ 「三字念仏」を行ったこと なお、『江戸名所記』の15年後に出版された菱川師宣『江戸雀』第五卷に「芝大佛ならびに閻魔堂」があり、それには五大佛の顔が描かれている(ただし、同じ図柄が5体並んでいるだけで丁寧な図とはいえない。国会図書館デジタルライブラリー所収)。『江戸名所記』とほぼ同文なので「但善」という表記も出ている。 現在も「閻摩堂」は「宝珠院閻魔堂」として芝の増上寺境内に存在している。東京タワーのごく近く。上図のように、江戸初期には海岸線が迫っていたとは、ちょっと、信じられないほどである。 上記の「入口の右のかたに石佛五躰あり」という但唱の石仏は現在は失われているようだ。閻魔様の像は健在でなかなか立派なのだが、その作者については不詳。   左が、今の閻魔堂の前庭。正面が宝珠院で、その左の日の当たっているガラス戸が閻魔堂。 右は、閻魔堂のガラス戸にレンズを押しつけて撮影した閻魔様。 (1/20-2016撮影) 宮島潤子は弾誓にはじまる「作仏聖」を、弾誓-但唱-長音-空誉と4代まで挙げている(「日光山寂光寺釘抜念仏信仰」『石の比較文化誌』所収)。また前掲『謎の石仏』には「略年表」をつけているがそこに「弾誓系木食行者(作仏聖)」として、上の4代の他に、閑唱、清眼、夢誉(明阿)、定誉(山居)、相阿、空阿、住阿を挙げている。また、別の欄に「善光寺関係」を載せ、本孝、等順、正道をあげている。さらに「その他」として、円空(1632~1695)、行道(木喰 1718~1810)、 江戸時代の宗教世界には作仏聖=木食上人という水脈が存在することを認識する必要がある。この聖たちは庶民の間にまぎれて全国を放浪・遊行し、山岳修行し洞窟に籠もった。彼らは決して上昇欲があって修行していたのでは無い。廻国の途中に立ち寄った村落で天候順和を祈願し病人のために祈祷した。村の小堂に泊まればあり合わせの木ぎれで仏を刻んで残した。彼らは廻国の途中に出会う村人のために札を配り祈祷し、また作仏することがそのまま修行なのであった。 木食戒というのは、基本的に農耕作物を食べず山林原野に自生する種子・果実・根栽・葉などを食料にすることと考えればよい。五来重は、修験道は本格的農耕が開始される以前の縄文時代人の生活へ回帰することだとしている。 コロンブスの卵のように、いわれればあたりまえのことであるが、円空の「窟籠り」は竪穴住居以前の原始的な洞穴や岩陰の穴居生活が伝承され、再現されたのである。木食(五穀断、十穀断)は農耕以前の薯類や堅果類(栗・櫃・椎・胡桃・橡・団栗等)を採集した食生活の伝承と再現である。尻に下げる毛皮の曳敷や金剛杖(錫杖)は、狩猟時代のマタギの象徴的持ち物であり、山伏の服装や持ち物は、その起源を、原始的山中生活に還元できるものばかりである。(五来重『作仏聖一円空と木喰』角川書店1995 p183)五来重の考え方を一口で言えば農耕段階以前の生活を範型(モデル)として修行するということであろう。木食行者たちはその戒を厳格に守る十日なり百日なり千日行なりを交えて、岩窟生活を行ったり廻国放浪を行ったりしたのであろう。 この考え方の優れているのは、木食戒は決して超絶的な禁欲生活を意味しているのではなく、この列島で数千年前から生存してきた先祖たちの生活へ戻ってみるという範型を掲げるにすぎないという点である。なぜ、そのような範型に意味があるかといえば、われわれの心の基底に数千年前の祖先たちの心がおそらく横たわっているであろうからである。 仏教公伝が6世紀前半とされる(522年とか538年)が、それ以前にすでに仏教は伝わってきていたであろう。儒教や道教などを混じり合わせつつ、われわれは世界思想としての宗教概念を手に入れてきた。しかし、修験道の根源をなす宗教性はそれよりはるか以前、この列島に数千年以前いや数万年以前から住んでいた人々の精神性に、その根を下ろしていると考えられる。 作仏聖たちにとっては、村落に住みついて檀家からの上がりで生活するというような、支配秩序に組み込まれた既成仏教の僧侶たちのあり方を否定することが肝要であり、定住生活を断念した廻国聖というあり方を選びとっているのである。 ただ、遊行=廻国聖という生活を終生続けるというのはなかなか困難であり、遊行生活の実際を杓子定規に考えても仕方がない。円空は自ら再興した弥勒寺(岐阜県関市)を弟子に任せ、自分はその近くで没したとされる(元禄八年1695)。木喰は廻国しつつも時々戻ってきていた郷里(甲斐国丸畑)に定住することはなく、最後は甥と一緒に歩いていた。その甥が死を看取ったと思われるが、その場所は分かっていない。甥が 江戸初期に活躍した弾誓上人は卓越した修験者であり、弾誓の評判をきいてその周りに無数の信者が集まってきた。弾誓の修行の場が自ずと寺となり各地に「阿弥陀寺」を造り、弾誓は新たな修行場を求めて移って行った。そのくり返しで、いくつもの阿弥陀寺が生まれ、最後が古知谷の阿弥陀寺であった。 【8】 終りの数年 目次  【8・1】実利の旅 目次 実利行者は「旅日記」を残していて、3ヵ月間余の2度にわたる旅の宿泊地(旅館、個人宅)の詳細が記録されている。ただし、旅の感想や見聞などはほとんど記していない。 1度目は明治11年(1878)7月6日に郷里の岐阜県恵那郡坂下村を出発して、白山⇒金沢⇒立山⇒戸隠⇒善光寺⇒甲府⇒富士山⇒大山⇒江ノ島⇒江戸⇒成田山⇒鹿島⇒筑波山⇒加波山⇒日光二荒神社⇒湯殿山⇒羽黒山⇒陸前 ブッシイ前掲書が指摘しているように(p40)、小牛田で「旅日記」が途切れたあと、日付が20日しか離れていない3枚の「供養札」が下北山村佐田ういの山「天王さま」に安置してあるのが確認される。下北山村では「摩利支天の力で悪魔を調伏するために、実利行者は3日間の供養をした」と伝えられている。その木札には「明治十一戊寅十一月二日」などの日付と「修主実利」の署名とがある。実利は小牛田で何らかの情報を得て(ブッシイは「なにかお告げでもあったのではないか」と述べている)、この短期日で大峯まで戻っているのは確かである。 2度目の「旅日記」は翌年・明治12年11月28日の石巻からである(ブッシイ前掲書資料「旅日記」p230)。この再開までには1年余の日数があるわけだが、ブッシイは次のように記していて、何となく “帰りも行きも” 猛スピードであったような書きぶりである。 もし『旅日記』も供養札も事実を現すとすれば、実利は仙台から二十日間息をつかずに歩いて、この下北山村まで帰ったことになる。そして彼はすぐ陸前に戻って、同十二年十一月同書には次のような誤解としか思えない記述もある。 この三ヶ月たらずの(1度目の)巡礼で、実利行者は中部、関東、東北地方の有名な民間信仰と修験道の霊山に参詣した。前述の十月十三日から十一月二十八日までの急な大和への帰山の問題を除いて(以下略)(ブッシイ前掲書p76)これにつられたのか、後呂忠一『実利行者と修験道』(私家版、2008)は、「実利行者は仙台から二十日あまりも歩いて下北山村まで来て供養し、終わるや否や直ぐに石巻まで取って返し巡礼を再開したことになる」と書いている。 2度目の「旅日記」は石巻、明治12年11月28日から書きはじめられているから、実利が坂下を出発したのは11月の初旬であろう。ここで生じる重要な疑問は、実利は2度目の旅をなぜ石巻からはじめたかということだ。しかしこの疑問に答えるのは容易で、実利がぜひ参拝したいと考えていた霊地が石巻にあったからである。それは言うまでもなく金華山である。 実利は11月28日に石巻立町で1泊し、翌日は牡鹿半島を縦断して先端の山鳥までいき、そこで1泊したものと思われる。これが陸路で参拝する標準のコース。実利は「山鳥マデ石ノ巻ヨリ九里八丁」と記している。そこから船で狭い海峡を渡り金華山へ達する。 金華山大金寺は平泉藤原氏の時代には大いに栄えており、その後中世・近世を通じて漸次衰えつつも、弁財天信仰と海上交通の守り神として、広範な信者を持っていた。金華山修験道の伝統は明治の神仏分離まで守られていた。 金華山は明治の神仏分離まで、女人禁制の島であり、女人は島に渡ることを禁ぜられていたので、対岸の山鳥渡しや女川湾の入り口に金華山一の鳥居があって、もとは老人婦女子の遙拝所であった。(月光善弘「金華山の修験道」『東北霊山と修験道』1977 p165) (金華山信仰の)内容は現世利益をもたらす福神信仰が中心であったが、実際に参詣した信者達は、金華山に登ってその感覚をさらに強めたのは、島に至るまでの道中の困難なためでもあった。海路にせよ徒歩に頼るにしても、金華山にたどりつくためには相当な難儀を強いられたのである。特に海路のときは天候に左右されやすく、ことに山鳥渡しの渡海には難渋を極めた。(小野寺正人「金華山信仰の展開」同前p178)明治二年(1869)に神仏分離によって金華山大金寺は黄金山神社と改称、仏典や仏像は島外へ持ち出されたという。実利は帰りにも石巻で1泊しているので、金華山参拝のために3泊を費やしている。 石巻から再開された旅は、塩竃を経て太平洋岸を南下していく。房総半島の先端まで行くのだが、その間に「旅日記」に記載のある霊地などを拾うと、金華山・塩竃神社・相馬城内の太田妙見・閼伽井岳常福寺・芝山観音教寺・那古観音。 この最後の那古観音町(館山市)は房総半島の先端近くであるが、この宿屋に15銭で泊まったのが(明治12年)12月19日である。「旅日記」のつぎの日付はすこし飛んで12月22日に「一、善根宿 千葉県下 上総国 実利行者はこの後2月21日までの64日間を、天羽郡( あまはぐん、明治11年に出来た行政区、現在の富津市の大部分と重なる)のなかの善根宿を移動しながら過ごしている。よほど、歓迎されたのであろうし、実利自身も気に入ったのであろう。日を追って記すことは煩わしいので、表にまとめる。

12月20日から2月21日までの64日間のうち、1日だけはこの表に入っていない。1月29日は この表が扱っている期間に続く2月22,23日は船待ちであろうか、湊村の旅館で2泊しているが宿賃の記載が無い。実利はつねに几帳面に金銭出納を記録しているので、ここは見送りの地元の方々が払ってくれたのであろう。 このように実利は明治12年の年末から2ヵ月余、房総半島の南端近くの村落(現在は富津市)にあった「善根宿」を次々と移りながら経を上げたり祈祷をしたりしていたのである。これは古くからの民俗である廻国者や修験者への「 「年宿」は年末から年始に掛けて数日から数ヶ月ほどの宿を、巡礼や修行僧などに提供する民俗である。一種の喜捨であるが、修行僧は祈祷を依頼されたり、持っている経を模写して提供したり、何らかのお返しをするのが普通である。わたしは野田泉光院『日本九峰修行日記』(『日本庶民生活史料集成』第2卷、三一書房1969)で詳細を知った。これは読みやすいし実に面白い旅日記で、野田成亮・泉光院という山伏が宮崎県佐土原の安宮寺の住職であったが、56歳で隠居して寺は弟子に譲り、自分は日本の9つの霊山(英彦山・石鎚山・箕面山・金剛山・大峯山・熊野山・富士山・羽黒山・湯殿山)を巡って歩くという旅に出る(石鎚山だけは果たせなかった)。佐土原を出たのが文化九年(1812)九月三日、一番北は岩手まで足を伸ばして佐土原に戻ってきたのが文政元年(1818)十一月六日で、六年二ヶ月という長期間である。下男(といっても、山伏)を1人連れていて、托鉢したりお札を配布したりしながらの旅である。泉光院はとても優れた能力ある山伏であったようで、泊めてくれた家で祈祷などをして好評を得ることもしばしばであった。俳句の同好者と話が弾むということもある。武術にも長けていて剣術などの指導も行うこともあった。なによりも、日々の日記を付けていて、出来事を簡単に書き留めている。土地々々によって気風が異なり、親切な地方もあるが宿を提供してくれないところもある。泉光院はいよいよとならないと有料の宿屋には泊まらない。庄屋を訪ねて善根宿をしてくれそうな家を紹介して貰ったりしている。寺や地蔵堂などに泊ってもいる。(宮本常一『野田泉光院』未来社1980は、『日本九峰修行日記』を材料に観光文化研究所で講義をしたもののまとめ。とても参考になる。) 泉光院の最初の正月は長崎で迎えるが、年宿の話が出るのは文化九年十二月十二日のこと、前夜泊めてくれた主人夫妻との会話に、泉光院がお寺の空いている庵でもあれば借宅して年越ししたいと考えていると言うと 主人申す様越年して春中位の事なれば、麁宅にても宜しくば年宿参らすべしと云ふ、夫れは何より親切忝しとて年宿を頼む。因って味噌、薪、炭等諸雑用の品調へる。よほど気が合ったとみえ、ここには三月いっぱい居て長崎見物などして、三月晦日(三十日、旧暦)に主人と別れている。泉光院は6年間に6回の年宿を経験しているのであるが、これは例外的に長期である。(参考までに6回分の年宿を書きあげておく。場所は、上記文献の詳細な註に頼った、厳密でない書き方です)

泉光院は大峯修行は何度もしているのだが、隠居の身になって改めて日本中の霊山、修行場を廻ってみようとしているのである。この6年間に病気らしい記述はまったくなく頑健な人だったらしい。かえって下男は体調を崩している。下男と意見が合わず喧嘩をしたり、それぞれ托鉢をしていて別の家に泊まることになったりしている。旅の途中で実に多数の山伏と出会っている。なかには偽山伏がいて、とっちめたりしている。江戸時代の社会底辺には遊行者・廻国者など、旅する人がとても多くいたことが分かる。 房総の桜井村で「善根宿」を利用したときから実利行者の旅は、様子ががらりと変わった。木喰行道や野田泉光院などの廻国行に十分匹敵する特色を発揮している。実利が明治13年に結成した「仏生講」という千人講があり、その名簿「仏生講社連名記」に、千葉県下上総国天羽郡桜井村(16名)(ブッシイ前掲書p246)とある。天羽郡で実利が「年宿」を提供して貰った住民たちから深い宗教的な信頼を得ていたものと思われる。それで彼の信者となり「仏生講」に参加する人々が次々に生まれたのであろう。 実利の「旅日記」によって明治13年(1880)に房総半島では善根宿という習慣がまだ残っていたことが、はっきり分かる。この人々は単に廻国行者に善根を施すというだけでなく、実利行者のようなすぐれた修験者の来訪を待っていたのだろうと想像される。 【8・2】修験道の即身成仏 目次 福山周平の「由来記」によれば幕末から明治初めにかけて激しい苦行を行っていた実利行者は、傑出した修験者として名が広まっていた(大坂の財閥・鴻池に招かれて祈祷を行ったり、有栖川宮から「大峯山二代行者実利師」の称号を授けられたりしている(ブッシイ前掲書p38))。千日行は行者を支援する山伏村の存在がなければ不可能であり、実利行者は6回とも7回ともいわれる千日行を大峯周辺などで行っており、それは実利とこの地域の山村との間に深い関わりがあったことを意味している。実利行者は病気治癒に優れ、咒術に加え薬草・モグサなどの専門知識を持ち、この面での信頼をもかちえていた。実利によって難病から救われたという例はいくつもある。 実利が先頭に立って行った奥駆道再興の事業は、伝統ある大峯修験をよみがえらす野心があったし、修験道の復興の企ては明治政府の混乱した宗教政策にたいする抵抗運動の意味を持っていた。この事業に関わった個々の村人にとっては、宗教的充実感や高揚感をともなう体験であったことであろう。 そもそも実利は御嶽山の三の池に棲む龍神と遭遇して、本格的な修験者としての道に踏み出している。その実利が最後に飛瀧権現の滝で「水上入御」したのは、深い因縁があったと考えることができる。 ブッシイは実利が三の池の青竜王と出会ったという話を実利教会に集まる信者の老人たちから聞いたとして披露している。 行者が二十五歳の時、坂下の十二人の信者と一緒に、黒沢口登山道の千本松で行われる御嶽教のお座立て(託宣儀礼)に参加するために、御嶽山に登ったという。その時の託宣に三の池の龍王が出て、次のように告げたという。ブッシイはこの秘話に続けて「これはまことに神秘な出家であり、のちに那智の滝に捨身入定する運命は、この時定まっていたようにおもわれる」と述べている。自分は夜中に三の池の面に姿を現すから、自分の姿を見たいものは、夜中に登って来い。このすごいお告げを聞いたものは誰もおそろしくて登ろうとするものはいなかった。(中略)一同黙していると実利がすすみでて、「誰も行かないのなら自分が会って来よう」といって、おどろく人々を尻目に、夜中一人で頂上近い三の池まで登った。 実利の出家には龍をもって語られる異常なあるいは神秘な体験があった。彼はその宗教的廻心を体験して、それをきっかけとして本格的な修験の道に入った。彼はすでに御嶽教の信者として修行の経験はあったようであるが(父は御嶽教行者であった)、その時からは世俗世界の全てを投げ捨てて、修験者として生きていく決心をしたのである。すでに一人いた息子と妻を離別し、大峯の前鬼へ入って山伏としての修行を開始したと考えられている。 【4】で引用したが、松浦武四郎「乙酉紀行」に実利が「龍神」を語ることがあった、と記している。 また是より大蛇ぐらの方に下らんとせしに、小池の水気なくして逆巻様に見えしが、亀市のいへらく、この池たびたびこの如きことあり。この亀市の語った挿話は、実利の心の中につねに「龍神」が意識されていたことを表している。是龍神の御喜びなりと行者はいひ玉ひしと。(「乙酉紀行」p39) 実利は最後の修行場として「飛瀧権現」である那智の滝を選んだ。【4】で述べたように、実利が那智で最後の捨身に至る滝行を開始したのは、明治14年(1881)12月23日であった。翌年から彼は下北山村の山民たちと奥駆道再興の事業を始めるのであるが、15年夏に怒田宿が新築なると早速そこで夏行の山籠りを行っている。さらに15年冬には那智の滝へともどる。山民たちが奥駆道の修復工事を行う16年夏には、前年と同様に怒田宿で夏行を行い、その修行はそのまま16年冬の滝行につながる。 この息つく暇のない連続した苦行は、実利があらん限りの力を振り絞って、最後の那智大滝での捨身入定へむけて意識的に自分を責め上げ追い込んで行ったことを意味している。重要な特徴は、実利行者のこの最後の数年間の猛烈な修行は、修行そのものは実利の個人行であるが、その周辺に固唾を呑んで見守っている多くの信者がいたことである。行者が自分の決意を周辺に洩らしていたのかどうか不明であるが(遺言では「無常の煙となること因縁なれば」と文飾して、捨身に関して暗示もしていないので、洩らしていないだろうと考えられる)、身近にいた熱心な信者には行者の必死の修行から特別な緊張が伝わっていただろうと思う。そして、その果てに実利はひとり一線を越え、「御瀧を御飛び、水上入御あそばされ給うた」のである。 わたしは、このような過程を踏んで行われた「捨身」こそ修験道の即身成仏と言うべきだろうと考えている。行者の尋常ならざる密度の行を知っていた信者たちの、願いや代受苦をすべて一身に背負って捨身が行われた。その衝撃は地元の身近な山民たちはいうまでもなく、近畿・中部に広がる「仏生講社」の人々へ伝わったことであろう。もちろん、明治12年末~13年3月に知り合ったばかりの千葉県天羽郡の「善根宿」の人々へも。 ブッシイが那智大社宮司篠原四郎から聞いたとして記録している 明治時代には那智大社に詣でる人よりも、実利行者の墓に詣って功徳を受けようとする人々が、続々とおしかけた。 (ブッシイ前掲書P102)実利行者の捨身にこめられた「願い」にあやかろうとする善男善女たちが多数押しかけたのである。行者の墓には この塔影に当たらば罪障悉く滅し、と刻んである。 「僧尼令」には「およそ僧尼、身を  「捨身」は本来は文字通り命を捨てることを意味していた。焼身や投身(水死だけでなく、崖からの身投げもあった)や土中入定などの多数の例が知られている。

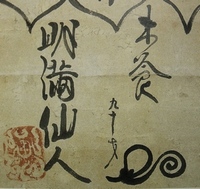

「捨身」は本来は文字通り命を捨てることを意味していた。焼身や投身(水死だけでなく、崖からの身投げもあった)や土中入定などの多数の例が知られている。しかし、時代が進むに従って「捨身」はより広く解されるようになってきた。必ずしも自死を意味するわけではなく、人生を賭け、生涯を修験者として歩むような場合は「即身成仏」と理解されるようになった。木喰行道が93歳まで作仏と廻国を続けて斃れたような場合がそれにふさわしい、という考え方である。生身の人間でありつつ、菩薩行を実践している存在であるという意味で彼らは「生身の菩薩」なのである。それを即身成仏と称するようになる。 このような観点から江戸時代の木食行者=作仏聖を見ていくと、彼らが生涯のある段階で「自刻像」を作製し始めているという興味深い事実に気付く。そして自刻像を自作の仏像たちの間に並べて置いているのである。西欧風の美術意識や近代的自我の意識で考えると、“とんでもない思い上がり”ということになりそうだが、そう簡単に議論が片付かないと思う。礼拝の対象になることが分かっていて、肖像画幅を残す宗教家は少なくない。わが、実利行者も「三十三歳生像」、「四十一歳生像」を描かせている。 ここに提出したいくつかの問題点は、今後の追及すべき課題として残しておく。 右は木喰行道の自刻像の典型的なもの。 「自身像」文化四(1807)年 90歳 蔭涼寺(京都府八木町)。なぜこれが自刻像であるか分かるかというと、木喰行道は自分の仏像裏面に仏名や祈祷の語や年月日などを墨書するのが普通で、この作品には「明満仙人自身 【8・3】花押について 目次  拙稿「実利行者の花押」(2015)で、和歌山県北山村七色の「妙法蓮華経塔」に刻んである実利行者の署名部分をもとにして、実利の花押を作画したことがある。それが右図である。

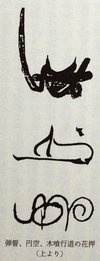

拙稿「実利行者の花押」(2015)で、和歌山県北山村七色の「妙法蓮華経塔」に刻んである実利行者の署名部分をもとにして、実利の花押を作画したことがある。それが右図である。この実利の花押は、江戸時代に広く用いられた「徳川判」(徳川将軍の花押のデザインをまねている花押)に分類してよいだろうと述べておいた。つまり、実利の花押は、武士風の花押なのである。 『弾誓上人絵詞伝』の終わりの方に、弾誓が自作の「印文」なるもの(一種のハンコ)を盛んに授けた、というくだりがある。この種の文書にしては珍しいが、その印文の個所だけが造字してある(下の※部分)。つぎの右図がその造字で、国会図書館からダウンロードしたPDF文書から直接切りだしたもの。 「五辛 ごしん」は、仏教で食べることを禁じられていた5つの辛みのある野菜。五葷 (ごくん) ともいう。にら,ねぎ,にんにく,らっきょう,はじかみ (しょうが,さんしょう) をいう(ブリタニカ)。上引の文章は逆になっているが、「日課念仏」を欠かさないことおよび「五辛を断つ」ことを誓う者には「印文」を押した札を授けたというのである。  この「印文」の図案は、左に示す

この「印文」の図案は、左に示す上人在世の内、日課念仏授与の印に書き与え給ふ所の弥陀名号凡そ四百万余幅なり。或は大、或は小、或は金泥。筆形少しも違ふことなし。或はまた名体不離名号。化仏印文などとて書給へり。其名号、光明を放ち種々の奇瑞ありき。(『弾誓上人絵詞伝』)一遍上人は念仏札を「生涯に約25万1千人に配られた」(時宗総本山 遊行寺サイト)というから、これはにわかには信じがたいほどの多数である。それにしても、この名号書はまるで読めない。宮島前掲書に従えば、右の細字が「十方西清王也」、左の細字が「法国光明阿弥陀仏」で、中央に「南無阿弥陀仏(花押)」とある(らしい)。宮島潤子は次のように評している。 およそ名僧、高僧あるいは禅僧の墨跡とはほど遠い・・・・弾誓の書には字を書くという意識がみじんもみられない・・・・ひたすら念仏を唱えながらそのリズムに乗って自然に筆が動いていく・・・ (宮島前掲書p72)そして、名号書の一番下段中央に、先の「印文」と似た花押が描いてあることに気付く。  右図を見て欲しい。その一番上がより分かり易い弾誓の花押である。中が円空、下が木喰行道の花押である。五来重は優れた廻国聖の間に、「心」の草書体を原型にした花押が引きつがれている、という説を立てている。

右図を見て欲しい。その一番上がより分かり易い弾誓の花押である。中が円空、下が木喰行道の花押である。五来重は優れた廻国聖の間に、「心」の草書体を原型にした花押が引きつがれている、という説を立てている。

放浪者の「心」の論理は、木喰行道の系譜につながる徳本や円空や弾誓などの木食放浪者が、「心」とか「一心」とかを花押と署名に使うことでわかってきた。(右図も 五来重『異端の放浪者たち』p159)わたしは書道にまったく暗く、五来重の説を “そうなのかな” と感心するばかりなのだが、円空の花押は「心」の草書体に近いと言えると思う。だが、弾誓や木喰行道についてもそうであるかどうか、よく分からない。ただ、これらの上人たちの花押になにか、共通性が感じられることは確かである。そして、その共通性は、実利の花押にはないと思う。  左図は木喰行道の花押の別のひとつを示したもの。これは「五点具足阿字」(文化四年1807 岡谷市照光寺)という書幅(55×23cm)の署名部分(寺島郁雄前掲書 p363)。

左図は木喰行道の花押の別のひとつを示したもの。これは「五点具足阿字」(文化四年1807 岡谷市照光寺)という書幅(55×23cm)の署名部分(寺島郁雄前掲書 p363)。これには「木食 明満仙人 九十才」と署名し、ナスビに蔓が付いたような花押を描いている。右上の木喰花押と同系のものであるが、面白い(「歳」を使わず「才」で済ますのも木喰上人らしい)。「心」がベースになっているとは言えるかも知れないが、そんなことより、リラックスした心境が伺えるのが何よりの特徴である。このナスビのような花押は八十五歳ごろから使われている。 花押は各自任意のサインであるはずだが、どのような図案を用いるかにその人の心境の深い所が現れているといえるかも知れない。  右は

右は徳本上人は紀州出身で、木魚と鉦を激しくたたく独特の念仏で熱狂的な信仰を集めた。最後は江戸・小石川の一行院で没している。 花押を見比べている限りでは、実利行者の花押は江戸時代の武家風のものであり、弾誓ー円空ー木喰行道ー徳本のような「心」の系列とは異なる。きわめて激しい苦行を行い最後は断固として那智の滝で捨身したことを考えると、実利行者は武断的なメンタリティの人であったのかも知れない。 江戸時代に木食行者=作仏聖の水脈が存在することに、わたしはやっと気付いた。小論において、実利行者がこの水脈とどのように関わっているのか、わたしの関心事であった。 【5】で示したが、松浦武四郎が明治18年(1885)の時点で、弾誓上人が大台ヶ原で活動した伝承があることを書き留めていたことは、とても貴重であった。中の滝の座禅石で座禅していた「謄西上人」は弾誓上人のことであると考えてよいであろう。さらに、上北山村には18世紀初頭まで遡ってこれと同系の伝承が存在することも確かめられた。 修験道の本格的な修行を前鬼で始め、大峯で幾度もの千日行を行い山麓の山民たちに絶大の尊崇をえていた実利に、この伝承が伝わっていた可能性は十分にある。 しかし、実利に木食行者=作仏聖の水脈が流れているとする直接の資料は見つかっていない。実利が念仏称名に熱心であったという伝えは無いようだ。実利は遊行=廻国をめざしたのかどうか、これも明治維新後のあわただしい政治情勢下で、江戸時代の廻国聖と同じように考えられるのかどうか、難しいところだ。【8・1】で述べたように、実利の旅の房総半島天羽郡の部分は、すぐれた廻国聖の来訪を待っていた庶民の宗教心に深く響くものがあったことを示していて、感動的である。実利行者の生きざまは、一生を旅に過ごした木喰行道のような廻国聖とは明らかに異なるが、部分的にはその精神を継ぐものであったことは疑いない。その意味では、実利行者は伝統的な木食行者=作仏聖の水脈に足を浸していたとは言いうる。 実利が他宗派と比較して「修験ノ道」を称揚しているところが『転法輪』にあるので引いておく。 サテ我ガ修験ノ道ハ、浄土宗ヤ日蓮宗、一向宗ノスルヨウニ、高座ヘ登リテ説法法談、教相弘メテ一切衆生済度イタスハ本意ニ是レナシ、夫レ修験ト云ハ、修ハ苦修練行ノ修、験ハ験徳ノ験ト釈シテ有ル(中略)すなわち実利は、葛城から大峯の山中において、苦修練行・実修実行にひたすら打ちこむのみと「修験ノ道」を説いている。彼は修験道の王道をあくまで進もうとしていたように見える。 しかし、実利行者がなぜあのように生き急いだのであるか、今となっては惜しまれる。彼は天保十四年(1843)に生まれ、明治17年(1884)に自死したから享年42歳である。 木喰行道は22歳で相模大山で出家したといわれるが、水戸の真言宗羅漢寺で木食戒を受けたのは45歳のことだという。それから「木食」(のちに「木喰」とも、「明満仙人」とも)と名乗りはじめるが、作仏を始めたのはなんと60歳を越えてからである。木喰行道は千体を超える仏像を造ったといわれるが、彼の作仏に脂が乗ってくるのは80歳からというのが大方の意見である。写真集を見ているだけだが、わたしもそう思う。 実利は神仏分離と文明開化の世の中に、最後の山伏として言い残しておくべきことがたくさんあったのではないか。しかし、実利が生き急いだのには、それ以外の生き方を自分に許さない何かがその内面に在ったからであろう。彼はそれを「龍」のメタファーによって暗示しているとわたしは思う。 き坊(大江希望) 3/16-2016 ( 更新 5/7-2016)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

又、上人印文とて ※ かくの如き物を自ら彫刻し、常に諸人に授けらる。此印文を願ふ者には、必す日課念仏を授け五辛を断させ給ふ。又、上人御意を留めさせられ、或は恭敬し給ふものには、何にても此印文を居給へり。定めて深き子細あるへし。臨終に狂乱する輩、此印文を戴きて正念に成り、往生するもの又多し。(『弾誓上人絵詞伝』)

又、上人印文とて ※ かくの如き物を自ら彫刻し、常に諸人に授けらる。此印文を願ふ者には、必す日課念仏を授け五辛を断させ給ふ。又、上人御意を留めさせられ、或は恭敬し給ふものには、何にても此印文を居給へり。定めて深き子細あるへし。臨終に狂乱する輩、此印文を戴きて正念に成り、往生するもの又多し。(『弾誓上人絵詞伝』)